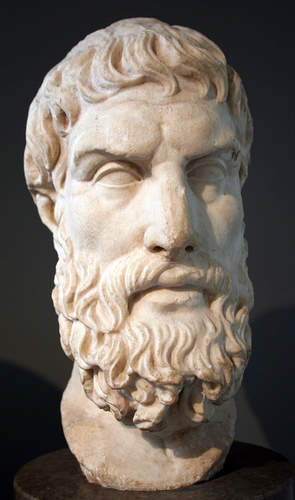

Epicuro

Filosofo greco (Samo 341 - Atene 270 a. C.). Fondatore di una delle più importanti scuole filosofiche dell'età ellenistica, detta il "Giardino" (perché aveva sede in un giardino attiguo alla sua casa). Della sua opera, amplissima (essa comprendeva quasi 300 titoli), restano i frammenti di circa 9 libri (erano in tutto 37) del Περὶ ϕύσεως, tre lettere che ne riassumono la dottrina (a Erodoto, Meneceo e Pitocle), le Kύριαι δόξαι ("Massime capitali"), tarda raccolta di massime, uno gnomologio e frammenti di varia ampiezza. Nel suo pensiero, l'interesse dominante è per la vita pratica, e all'etica vanno subordinati nel sistema la fisica e la logica.

Vita e pensiero

Discepolo del platonico Panfilo, poi del democriteo Nausifane, aprì poco dopo i trent'anni una propria scuola a Mitilene; da qui passò a Lampsaco e infine (dal 306) ad Atene, scegliendo un giardino a sede della scuola (lui e i discepoli saranno detti perciò "filosofi del giardino"). Volendo scoprire il fine cui l'uomo tende come animale, E. trova che questo è il piacere, non come godimento sensuale, ma come moto regolato, εὐστάϑεια, equilibrio dell'essere con sé medesimo, che eviti le lacerazioni e risparmi perciò il dolore. Il saggio coglierà questo equilibrio contentandosi di poco e vivendo appartato (λάϑε βιώσας: "vivi nascosto"); dalle offese degli uomini e dai colpi della fortuna solo l'amicizia può proteggere. Non basta però tenere a freno i desiderî smodati, occorre liberarsi dai timori. La filosofia ha così il compito di offrire all'uomo il "quadrifarmaco", cioè la medicina capace di guarire dai quattro timori che rendono infelice la vita dell'uomo: il timore degli dei, della morte, del dolore (che è intenso e allora passeggero, o cronico e allora sopportabile serenamente), dell'impossibilità di raggiungere il piacere. Questa guarigione, questa liberazione però non può venire che da un sano criterio ("canone") di verità (e "canonica" è detta la dottrina del "canone della verità"), il quale sta nell'evidenza posseduta dalle sensazioni, fondamento di tutta la conoscenza (i concetti essendo riassunto mnemonico del percepito e anticipazione - "prolessi" - del percepibile). Al fine di articolare questo processo, egli riprende la fisica atomistica di Leucippo e Democrito, apportandovi però delle correzioni sostanziali: il moto di caduta degli atomi non è meccanico ma "naturale", cioè ordinato secondo un principio chiuso, nel ritmo di un circolo limitato (è finito il numero di forme degli atomi); su questo moto naturale si innestano però i turbamenti dovuti agli urti e le deviazioni (E. parla di παρέγκλισις "declinazione": il clinamen nell'espressione di Lucrezio) che rendono conto dell'iniziativa di movimento che è nell'animale. È chiaro che l'abbandono al flusso "naturale" è l'unica garanzia di piacere; e felici in sommo grado, beati, sono gli dei che se ne stanno negli intermundia a godersi la loro beatitudine, senza curarsi degli uomini, ché questo violerebbe certo la loro serenità. Ma se l'uomo perciò non deve temere gli dei, ancora meno egli paventerà la morte: l'anima è un corpo fatto di atomi, che con la morte del rivestimento carnale si dissolve. Onde la famosa proposizione di E., per cui la morte è nulla per noi, perché quando ci siamo noi la morte non c'è e quando c'è la morte non ci siamo più noi. L'unica cosa che resti è il piacere sereno nella tranquilla pace dell'anima, che si deve godere senza proporsi vanamente di renderlo durevole, ché l'immortalità, l'estensione infinita della durata, è solo un'illusione. Il piacere che E. pone come fine non è perciò il piacere "cinetico" (in movimento) dei Cirenaici, ma il piacere "catastematico" (in riposo), consistente nell'eliminazione del dolore, nella stabile e armonica calma dell'equilibrio atomico. Soli piaceri stabili sono perciò l'atarassia (mancanza di turbamento) e l'aponia (assenza di dolore), conseguibili mediante una limitazione dei desideri, cioè delle cause dei dolori: il saggio, quindi, appagherà i desideri "naturali e necessari" (per esempio il desiderio del cibo), non invece i desideri "naturali ma non necessari" (come per esempio di un cibo gustoso) e tanto meno i desideri "non necessari né naturali", che sorgono solo da vana opinione e da bisogni artificiali. Non al futuro quindi deve mirare il saggio per cercarvi un'impossibile felicità, ma al passato e al piacere goduto, la cui memoria come ricordo di una realtà può confortare realmente del presente dolore, motivi, questi, di sereno umanesimo. Alla morte del maestro, la direzione del Giardino, divenuto il centro d'una associazione religiosa vera e propria (si rendeva culto allo stesso E.), passò ai quattro καϑηγεμόνες ("principi"): Ermarco di Mitilene, Metrodoro, Polieno e Colote di Lampsaco. Tra i suoi adepti più noti sono Apollodoro (2º sec.), Zenone di Sidone (discepolo di Apollodoro), Filodemo di Gadara, la cui biblioteca è stata ritrovata a Ercolano, Polistrato e Diogene di Enoanda.