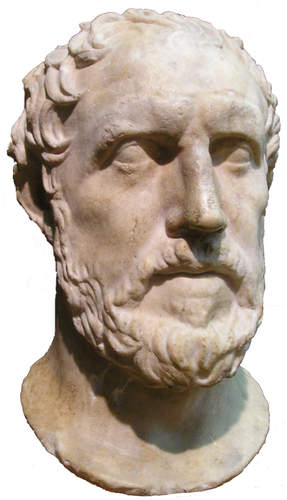

Tucìdide

Storico ateniese (n. 460 circa - m. 395 a. C. circa). Da giovane subì certamente l'influsso determinante della cultura retorico-filosofica dei sofisti. Eletto fra gli strateghi del 424-23, fu mandato a sorvegliare le mosse dello spartano Brasida che minacciava i possessi ateniesi della Calcidica; poiché non giunse in tempo a difendere Anfipoli sullo Strimone, fu costretto a lasciare la patria per 20 anni. Dopo il lungo esilio, tornato ad Atene, attese all'elaborazione delle sue storie, che furono interrotte dalla morte, avvenuta con ogni probabilità prima del 395. L'opera a cui T. dedicò tutta la vita è la storia della guerra del Peloponneso, interrotta sullo scorcio dell'estate del 411, a cui l'autore non diede titolo né divisione in libri. I grammatici la intitolarono ῾Ιστορίαι o Συγγραϕή; nei manoscritti a noi giunti è divisa in 8 libri. Nel I libro, al proemio segue la cosiddetta archeologia, il confronto fra la grandezza della guerra del Peloponneso e gli eventi anteriori della storia greca (di più modeste proporzioni, conformemente al più limitato sviluppo economico delle età più antiche). Dopo alcune considerazioni metodologiche, sono illustrate le cause immediate del conflitto, con una digressione sull'origine e sullo sviluppo dell'impero ateniese. Col libro II comincia il racconto della guerra, nel quale T. procede annalisticamente, dividendo ogni anno in estate e inverno, per il periodo decennale della cosiddetta guerra archidamica (431-421) fino alla pace di Nicia (libro V, 19). In seguito, dopo cenni in merito al trattato di alleanza fra Atene e Sparta, che preluse a un periodo di pace soltanto apparente, considerato perciò dall'autore come parte della guerra, sono riassunte le vicende dal principio dell'undicesimo anno di guerra (421) fino all'inverno del sedicesimo (416). Nei libri VI e VII è narrata la grande spedizione degli Ateniesi in Sicilia fino alla catastrofe dell'estate del 413. Nel libro VIII è ripreso il racconto delle vicende in Grecia e in Asia Minore fino alla fine dell'estate del ventunesimo anno di guerra (411). La maggior parte della critica concorda nel ritenere che, dopo la pace di Nicia, T. cominciasse a elaborare il racconto della guerra archidamica (libri II-IV) come una guerra a sé, sui materiali raccolti fin dall'inizio della guerra. Iniziata la spedizione di Sicilia, T., convinto della sua importanza, ne descrisse lo svolgimento, poi aggiunse (libro V) la storia del periodo intermedio fra la guerra decennale e la spedizione di Sicilia e infine cominciò a elaborare provvisoriamente (libro VIII) i materiali per la storia della nuova guerra (guerra deceleica), che gli parve una continuazione della guerra archidamica; ma sopraggiunta la morte, i libri V e VIII sono rimasti i meno compiuti. Il libro I, redatto certamente dopo la caduta di Atene, ritoccata la breve premessa composta inizialmente sulle cause della guerra, costituì la monumentale introduzione all'opera di Tucidide. Mentre Erodoto aveva rivolto l'indagine storica dai miti della pseudostoria antichissima a vicende recenti, T., considerando non esattamente accertabile il passato, si volse alla narrazione storica di avvenimenti contemporanei per i quali soltanto riteneva possibile l'accertamento dei fatti; ma si sforzò anche d'intendere gli avvenimenti precedenti, di collocarli all'interno dello sviluppo storico, sì che non mancano excursus riguardanti un passato anche remoto, come l'"archeologia" del I libro, i capitoli sulle origini siceliote che aprono il VI libro e introducono la narrazione della spedizione in Sicilia degli anni 415-13, o quelli riguardanti la più antica storia dell'Attica (dal sinecismo operato da Teseo, all'abbattimento della tirannide dei Pisistratidi). T. si differenzia da Erodoto e dalla storiografia ionica in quanto mira a un fine pratico, perché siano tratti dalla storia, opera degli uomini, ammaestramenti utili per il futuro: egli rappresenta i fatti nella loro concretezza e supera la visione frammentaria e cronachistica con una poderosa intuizione unitaria, registrando le vicende di carattere interno solamente in quanto indispensabili a chiarire i fatti di guerra narrati. T. diventa così il creatore di una storiografia rivolta prevalentemente alla narrazione e spiegazione degli eventi politico-militari (e per ciò stesso meno interessata agli aspetti di storia del costume e delle tradizioni dei popoli protagonisti di quelle vicende). Una innovazione rispetto alla storiografia ionica, essenzialmente narrativa e descrittiva, sono anche i discorsi (famosi quelli di Pericle), introdotti da T. col proposito dichiarato di tenersi aderente al loro contenuto effettivo: in realtà, lungi dall'essere quel che lo storico promette, sono acuti tentativi di chiarire a sé stesso e al lettore le ragioni profonde e i moventi delle azioni dei belligeranti e dei loro capi. Anche la comprensione dei fatti, di cui T. era stato spettatore, progredì con l'allargarsi della sua visuale storica, come si vede nell'analisi del libro I. Qui l'eziologia della guerra archidamica è tra le parti più antiche della storia, ma in alcuni discorsi, redatti certo dopo la caduta di Atene, si scorge un'acuta intuizione dei motivi veri e profondi del grande conflitto. Per chiarire come si fosse formata la potenza ateniese che, con la sua egemonia, fu la vera causa della guerra, subito dopo il proemio viene inserita la cosiddetta archeologia, dove l'indagine sulla formazione della potenza degli stati è condotta con acume e larghezza di visuale insuperati. Fra le ultime pagine di T. dovette essere l'epitaffio di Pericle che è in certo modo l'epicedio dell'impero ateniese. Nell'austerità della trattazione e nello sforzo per cercare la verità dei fatti traluce la severa coscienza di T., che è ben lontano dall'introdurre, come Erodoto, l'intervento divino nelle cose umane: non vi è nella sua storia traccia della fede nella divinità tradizionale. La complessità del pensiero e la passione dello scrittore dànno alla prosa attica di T. una nervosità e una crudezza di efficacia ed evidenza singolari. Talvolta tuttavia lo sforzo di esprimere un pensiero intenso con poche parole genera qualche oscurità. ▭ Il suo ritratto è noto da una doppia erma iscritta, conservata a Napoli, nella quale è accoppiato con Erodoto, copia risalente, insieme ad altre, a un originale della metà del sec. 4° a. C.