sinagoga

sinagoga Nel giudaismo postesilico, luogo di riunione per la preghiera e la lettura sacra. Con riferimento a epoche più recenti, adunanza religiosa di appartenenti alla religione ebraica e il tempio stesso in cui si tengono le adunanze e si celebrano i riti della religione ebraica (più propriamente in ebraico bēt kĕneset «casa dell’assemblea»).

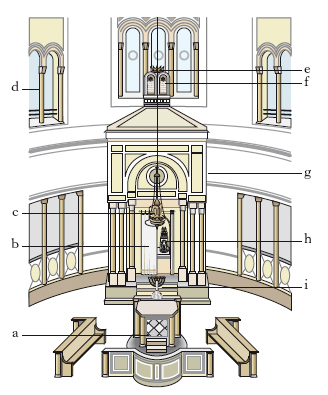

È probabile che l’istituto della s. risalga al periodo dell’esilio babilonese (586-38 a.C.) e che si sia mantenuto anche dopo il ritorno a Gerusalemme; distrutto il Tempio (70 d.C.), il culto sinagogale diventa il centro della vita religiosa e comunitaria ebraica. Della larghissima diffusione delle s. nei paesi fra il Golfo Persico e l’estremità occidentale del Mediterraneo si ha notizia da rinvenimenti archeologici iscrizioni, papiri e testi letterari. Celebre per la sua magnificenza è la s. di Alessandria d’Egitto. Del 1° sec. d.C. sono la s. di Teodoto a Gerusalemme e quella di Cafarnao; molti resti di s. del 3° e 6° sec. d.C. sono in Galilea, Giudea, Samaria, Transgiordania. Influenzate dalla basilica romana, le s. sono di solito a 3 navate, talvolta la fronte è preceduta da un portico e da un cortile porticato (Cafarnao); l’asse principale è orientato verso Gerusalemme; banchi di pietra circondano esternamente l’edificio, salvo la facciata. Negli esempi antichi la facciata, rivolta a Gerusalemme (Cafarnao, Meron ecc.), ha tre ingressi. Più tardi nella parte orientata verso Gerusalemme si ricava un’absidiola in cui disporre l’arōn (armadio per i libri della legge). Al centro, e al polo opposto, si alza la bimāh, la tribuna per il cantore e il predicatore. Le donne siedono in un’area riservata, laterale o posteriore; in alcune s. appaiono i resti di una balconata superiore, che ospita il matroneo. La decorazione interna si riduce a motivi stilizzati di fiori e fregi geometrici e rappresentazioni degli oggetti di culto (v. fig.) e del candelabro a sette bracci. La figurazione di uomini e di animali è consentita solo in alcuni periodi.

Numerose s. sorsero anche fuori dall’area specificamente giudaica, ove esistevano cospicue comunità ebraiche (ad Alessandria d’Egitto, a Sardi, a Roma). Gli Ebrei continuarono poi a costruire s. in ogni luogo della loro residenza; lo sviluppo architettonico degli edifici, soprattutto all’esterno, fu però limitato da numerose disposizioni restrittive. Grandiose furono in particolare le s. degli Ebrei spagnoli, di carattere arabo-andaluso. Durante il Rinascimento la s. ha sovente importanza monumentale, come la Maysel a Praga.

Nel 19° sec., le mutate condizioni politiche degli Ebrei producono l’intensificarsi della costruzione delle s.; tuttavia la s. non raggiunge un proprio tipo architettonico ed è coinvolta nel generale eclettismo, con preferenza per il moresco. La tendenza odierna è di simboleggiare la funzione spirituale della s. facendone il centro di complessi nuclei costruttivi, comprendenti biblioteca, scuole, uffici per opere assistenziali e riunioni sociali ecc.