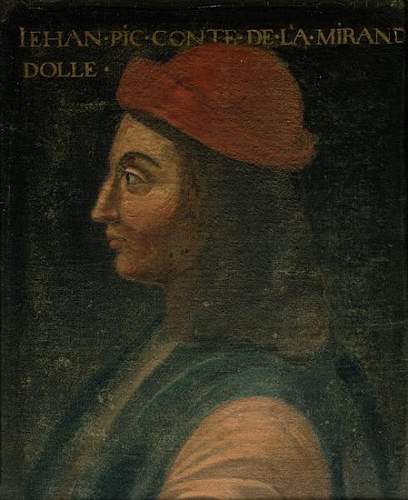

Pico della Mirandola, Giovanni, conte di Concordia

Filosofo (Mirandola 1463 - Firenze 1494). Si propose di raggiungere una sintesi tra le dottrine più diverse, non solo quelle di ispirazione cristiana e pagana, ma anche quelle di derivazione ebraica e araba e senza escludere il lascito della filosofia medievale: egli scrisse a tal fine un documento articolato in 900 tesi che avrebbe dovuto essere discusso a Roma in una riunione tra dotti provenienti da ogni parte del mondo. La discussione, tuttavia, non si poté tenere, perché alcune di quelle tesi furono ritenute eretiche. Pubblicò quindi l'orazione De hominis dignitate, che avrebbe dovuto inaugurare il congresso e che può essere considerata il «manifesto» dello spirito umanistico-rinascimentale: in essa, infatti, si individua nella libertà la caratteristica fondamentale dell'uomo, garantita dal non essere egli di una natura determinata, ma capace di darsi la natura che vuole, dal non aver limite né chiusura, dal suo essere aperto a tutto, capace di diventare tutto, fino ad ascendere con il suo intelletto al termine ultimo, alla congiunzione con Dio.

Vita

Quattordicenne si recò a Bologna (1477) per studiare diritto canonico; nel 1479 è a Ferrara (nello stesso anno, in un viaggio a Firenze, conobbe Poliziano e probabilmente Ficino) ove ebbe forse rapporti con Savonarola e fu amico di Guarini; nel 1480-82, a Padova, ascoltò Nicoletto Vernia, conobbe Nifo, entrò in rapporto con Elia Del Medigo, con Girolamo Donato e altri dotti, con i quali si avviò allo studio della filosofia aristotelica e dei suoi commentatori greci, arabi e latini. Lasciata Padova per Pavia (1482), dove coltivò, con la filosofia, il greco, nel 1484 era a Firenze ed entrò subito nell'ambiente platonico che gravitava attorno a Ficino; nel 1485 in Francia. Rientrato in Italia (1486) si proponeva di convocare a Roma un convegno di dotti per sottoporre alla loro discussione le tesi filosofiche che era andato maturando in vista della dimostrazione di una pia philosophia capace di assicurare una pace e una «concordia» tra tutte le scuole. Intanto andava riprendendo i suoi studi con Elia Del Medigo e soprattutto con Flavio Mitridate che l'avviò alla conoscenza dell'ebraico e del caldaico: da tempo ormai P. si era immerso nello studio della cabala ebraica, in cui pensava di trovare i fondamenti della più riposta sapienza racchiusa nella Bibbia. In seguito P. fuggì in Francia dove, per ordine del papa, fu arrestato e rinchiuso nel castello di Vincennes (1488). Liberato per intervento di Lorenzo il Magnifico, fu da allora ospite di questo in una villa di Fiesole, dove compose le sue opere maggiori.

Opere e pensiero

Nel 1486 scrisse il Commento alla canzone d'amore di Girolamo Benivieni, le Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae e l'Oratio per la progettata disputa romana, mentre pensava a una teologia poetica e a un commento al Convito platonico. Le Conclusiones, intese a riassumere le tesi fondamentali delle varie tradizioni filosofiche per mostrare la loro concordia, dovevano essere discusse a Roma nell'inverno del 1487. Intanto P. vi premetteva la prolusione, quell'oratio, poi detta De hominis dignitate, che costituisce uno dei massimi testi dell'umanesimo italiano. Ma le Conclusiones suscitarono subito i dubbi dei filosofi e teologi romani: Innocenzo VIII ordinava di sospendere la disputa e sottoponeva le Conclusiones all'esame di una commissione di teologi. Contro le prime contestazioni, P. cercò di dimostrare la validità delle proprie posizioni (soprattutto sulla magia e sulla cabala) scrivendo un'Apologia: ma Innocenzo VIII condannava le tesi incriminate dai teologi (1487). Nella villa di Fiesole scrisse: l'Heptaplus (1489), commento in 7 libri ai primi 27 versetti del Genesi; il De ente et uno (1492, dedicato al Poliziano); le Epistolae di consigli al nipote Giovanni Francesco (1492). In questo periodo si andava intanto avvicinando sempre più a Savonarola, che proprio dietro sue insistenze Lorenzo il Magnifico aveva chiamato a Firenze. Morì, forse avvelenato, mentre stava lavorando attorno a un'opera nella quale si proponeva di confutare tutte le superstizioni: riuscì a portarne a termine solo la parte contro l'astrologia (Disputationes adversus astrologiam divinatricem), pubblicata postuma dal nipote nel 1496 (ma separatamente dall'edizione completa delle sue opere da questo stesso curata in quell'anno), esaltata e compendiata in volgare da Savonarola. Dalle opere di P. emergono chiaramente le linee di un pensiero fortemente personale in cui rifluisce una vastissima dottrina: conoscitore dell'aristotelismo arabo e scolastico, della tradizione platonica, della speculazione patristica e della mistica ebraica quale soprattutto si esprime nella cabala, P. torna insistentemente sulla «concordia» fondamentale delle diverse filosofie (sulla traccia di Ficino), unificate dall'unico vero che di esse è principio e oggetto. La prospettiva platonica costituisce senza dubbio la nota dominante: Dio principio originario della realtà, assolutamente inaccessibile al pensiero eppure termine ultimo cui il pensiero tende, assolutamente altro eppure principio che regge nell'essere tutte le creature, ovunque presente; e torna il tema neoplatonico della «circolarità» del tutto che da Dio procede per riconvertirsi in lui. Attorno a questi temi P. raccoglie le testimonianze così della tradizione neoplatonica come della patristica cristiana e della cabala, nella quale ultima vedeva uno degli strumenti più idonei a penetrare i segreti della Bibbia e della creazione. Tornano ovviamente, con tutte le suggestioni esoteriche, i motivi della magia, modo di conoscenza e di intervento nella realtà, la quale non è opaca materia, ma è tutta ravvivata da una vita, una mente: di qui la possibilità di colloquio che si istituisce tra l'uomo e le cose, ove l'uomo sappia appunto cogliere nelle cose il senso loro ultimo, la radice razionale e divina. Se nettissima è la difesa della magia come vertice del conoscere filosofico, altrettanto chiara e precisa la polemica contro l'astrologia: e non solo per sottrarre all'influenza dei cieli l'anima e la libertà umana, ma altresì per contestare la legittimità di istituire un rapporto preciso di causalità tra i cieli e gli eventi del mondo sublunare con la pretesa di poter prevedere il futuro leggendolo nei cieli. A tale polemica antiastrologica, come alle suggestioni ermetiche tanto presenti nell'epoca di P., si ricollega la sua celebre esaltazione della «dignità dell'uomo»: questa è fondata nella sua radicale libertà, garantita dal non essere l'uomo di una natura determinata, ma capace di darsi la natura che vuole, dal non avere limite né chiusura, dal suo essere aperto a tutto, capace di divenir tutto (attuando la propria infinita potenzialità), fino ad ascendere con il suo intelletto al termine ultimo, alla congiunzione con Dio; tema questo, dell'ultimo fine e felicità dell'uomo (che si raccorda con quello dell'incarnazione del Verbo come mediazione che ha reso possibile il recupero della dignità e dell'ultimo fine dell'uomo), in cui ancora una volta rifluisce, con una suggestione dell'averroismo sigieriano, l'insegnamento della mistica cristiana ed ebraica. Vastissima la fortuna di P. in Italia e in Europa: da Bruno a Vico, da Reuchlin e Zwingli ai platonici di Cambridge. La sua memoria e la sua prodigiosa dottrina sono rimaste proverbiali: è un P. della Mirandola!.