Miróne

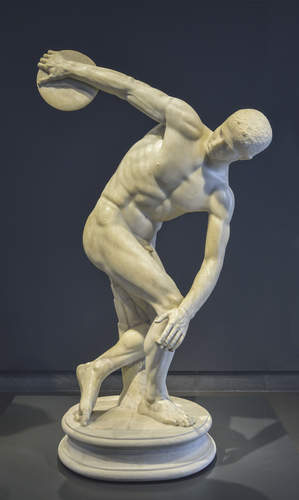

Scultore greco; nato (fine sec. 6º a. C.) a Eleutere, è detto anche ateniese e ad Atene dovette infatti svolgere la sua attività. Fiorì nella prima metà del sec. 5º, mentre il figlio Licio, pure scultore, era già conosciuto ad Atene prima della guerra del Peloponneso. Plinio nomina M. insieme con Policleto e Pitagora nella 90a olimpiade (420-416 a. C.) e lo dice allievo, come Policleto e Fidia, di Agelada di Argo, ma la notizia appare inesatta, perché M. doveva essere più vecchio di questi due. È soprattutto un bronzista e la sua opera più famosa è il Discobolo descritto da Luciano e riconosciuto nel 1783 da C. Fea in una statua marmorea del palazzo Lancellotti (Roma; ora al Museo naz. romano), di cui si hanno oggi altre copie. Raffigura un atleta nell'atto di piegarsi su sé stesso per far ruotare il braccio e lanciare il disco, con un ritmo complesso e un nudo assai dettagliato e incisivo. Sull'Acropoli di Atene era il gruppo bronzeo di Atena e Marsia raffigurante il momento del mito in cui Atena ha gettato a terra le tibie e l'incauto Marsia si arresta sorpreso e cupido dinanzi all'oggetto che lo attrae. Il Marsia fu riconosciuto da H. Brunn nel 1853 in una copia marmorea del Museo Lateranense. L'Atena con peplo ed elmo corinzio, con la testa sdegnosamente abbassata, fu riconosciuta da L. Pollak nel 1909 in una statua di Francoforte sul Meno. M. fece varie statue atletiche a Olimpia e a Delfi. Famosa quella di Lada, raffigurante, secondo la descrizione datane da epigrammi, un corridore sulla punta dei piedi, quasi nell'atto di slanciarsi dalla base in una corsa più veloce del vento (l'originale bronzeo era forse in Olimpia e più tardi a Roma). Tra le varie altre opere a lui attribuite nelle fonti si ricordano un Eretteo, un Perseo, tre statue di Eracle, di cui una insieme con Zeus e Atena a Samo, due di Apollo, un'Ecate lignea. Rappresentò anche animali: ammirata e celebrata in tanti epigrammi era la vacca, collocata prima ad Atene poi nel Foro della Pace di Vespasiano a Roma, modellata nel bronzo con tale vivezza e naturalezza da ingannare pastori e animali. Altre figure di buoi, armenta Myronis, erano collocate dinanzi al tempio di Apollo Palatino intorno all'ara: se ne ha un ricordo figurativo in un lato della base del museo di Sorrento. Le notizie sul carattere della sua arte si limitano a giudizî riportati da Plinio, che lo dice interprete multiforme del vero, superiore a Policleto nel ritmo e nella simmetria, più studioso del corpo che dell'anima, ancora arcaico nella raffigurazione dei capelli e dei peli; da Quintiliano, che a proposito del Discobolo lo qualifica contorto e artificioso nel ritmo, ma che ne loda la novità e la complessità, ponendo M. avanti a Calamide, a Egesia, e a Callone; da Cicerone, che ammira le sue opere, per quanto prive di naturalezza. In sostanza M. ci appare ancora legato all'arcaismo, il suo nudo analitico è di contrazione, il suo ritmo, che a prima vista può apparire singolarmente complesso ed evoluto, è legato ancora a schemi disegnativi; ma questa sua trasposizione alla statuaria di movimenti nati nel disegno sarà feconda di risultati, e questo studio di ritmi nuovi, che lo porta a scegliere particolari soggetti e a concepire le sue figure in un movimento istantaneo e instabile, testimonia l'originalità del suo temperamento artistico.