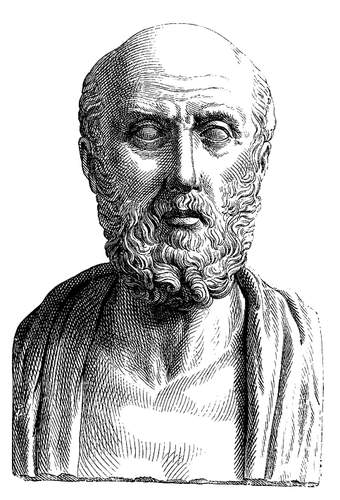

Ippòcrate

Medico (n. Isola di Coo, 460 a. C. circa - m. 370 a. C. circa). Praticante e maestro di medicina in Atene e in Tessaglia, I. fu, secondo la testimonianza di quasi contemporanei come Platone e Aristotele, il medico più famoso della sua epoca e, secondo quella di una tradizione che culmina in Galeno, il fondatore della medicina scientifica in Grecia. Si limitano a queste le informazioni sicure intorno alla sua figura; tutto il resto fa parte di una secolare "questione ippocratica", ancora lontana da una soluzione definitiva. A tale proposito la tradizione ci ha trasmesso un Corpus di circa 70 opere che vengono ascritte a Ippocrate. Il nucleo principale di queste opere è stato composto fra gli ultimi decennî del 5° secolo e la prima parte del 4°. Altre opere, sicuramente posteriori, possono venir datate fino al 2° o al 1° secolo a. C. All'interno del nucleo più antico, coesistono scritti di orientamento teorico assai differente, sia dal punto di vista filosofico che dal punto di vista propriamente medico; alcuni di essi, come il celebre Giuramento, possono essere riferiti a sette mediche di orientamento pitagorico, altri alla cultura sofistica (come il trattatello Sull'arte), altri ancora ai naturalisti presocratici. Anche tra le opere propriamente mediche esistono così profonde differenze di teoria e di metodo che esse sono state attribuite a scuole diverse e rivali: le scuole di Coo e Cnido in particolare, sulla base, soprattutto, della testimonianza galenica. Il Corpus si formò probabilmente all'inizio del 3° secolo a. C., nella fase della costituzione della biblioteca di Alessandria; qui furono raccolte le opere mediche più autorevoli, che, per ragioni di prestigio editoriale, vennero ascritte al più famoso medico della tradizione classica, appunto I., indipendentemente dai loro contenuti dottrinali. L'uso introdotto dalle scuole mediche degli erofilici e degli empirici, e consolidato poi da Galeno, di commentare gli scritti delle autorità mediche antiche, avrebbe poi rafforzato l'attribuzione a Ippocrate di un gran numero degli scritti del Corpus. L'ipotesi secondo la quale quest'ultimo deriverebbe dalla biblioteca della scuola medica di Coo appare ormai fantasiosa, come pure è stata messa in questione la tradizionale partizione fra una scuola di Coo, più attenta al rapporto fra esperienza e teoria medica generale, e una scuola di Cnido, più legata alla registrazione dell'esperienza immediata e agli aspetti specialistici della medicina. Non è mai esistita, probabilmente, una vera e propria "scuola di Cnido", e la stessa esistenza di una "scuola di Coo" (dotata di una omogeneità dottrinale e di una regolare formazione medica dei discepoli) risulta anacronistica per un'epoca come quella tra il 5° e il 4° secolo, quando non esistevano in nessun settore scuole e biblioteche destinate alla formazione regolare degli allievi. Si dovrà piuttosto pensare a relazioni di tipo artigianale tra singoli maestri e rispettivi discepoli, che, nel caso dei maestri più famosi come I., di cui sono attestate pubbliche lezioni ateniesi, si saranno a volte estese nella forma di corsi pubblici a pagamento e nella più vasta circolazione dei testi trascritti di queste lezioni, nonché in un prestigio culturale e professionale di ampia portata. L'identificazione della figura storico-culturale di I. è strettamente legata all'interpretazione delle testimonianze antiche su di lui, in primo luogo a quelle di Platone nel Fedro e poi a quella del cosiddetto Anonimo Londinense, un dossografo forse appartenente alla scuola di Aristotele. Platone dice sostanzialmente che I. seguiva un metodo secondo il quale non era possibile curare la singola malattia, e il singolo paziente, "senza conoscere la natura del tutto". Centrale è l'interpretazione del termine platonico "tutto" (holon). Se lo si riferisce a uno sforzo di generalizzazione metodica dei problemi diagnostici e terapeutici, si può pensare a un'opera di indirizzo empiristico come Antica medicina; se lo si riferisce alla totalità dell'ambiente geografico e sociale, si può pensare a un'opera dal carattere meteorologico come Aria, Acqua, Luoghi; se infine si intende l'insieme del cosmo, si può pensare a un'opera centrata sul rapporto microcosmo-macrocosmo come il Regime. Sulla base dell'Anonimo, poi, l'opera più vicina a I. risulterebbe quella sui Venti, dove si riportano all'atmosfera ambientale le cause della salute e della malattia. Il problema è che molte di queste ipotesi si escludono reciprocamente: mentre Antica medicina e Aria, Acqua, Luoghi potrebbero risalire allo stesso autore o alla stessa scuola, non così Antica medicina e Regime o Venti; ognuna di queste opere può essere scelta come il nucleo di scritti relativamente affini, ma esse non coincidono affatto fra loro. In mancanza di nuove testimonianze probanti, la "questione ippocratica" è dunque destinata a rimanere aperta al conflitto delle interpretazioni. Risulta più agevole, invece, descrivere i contorni culturali e scientifici di quell'episodio importantissimo della storia del sapere medico che va nel suo insieme sotto il nome (impreciso, come si è visto) di "medicina ippocratica". I trattati "ippocratici" segnano la nascita di un sapere medico in forma scritta, secondo un processo comune in quel periodo ad altre tecniche (come la retorica, l'architettura, la matematica). Il passaggio della soglia della scrittura, compiuto dalla medicina in modo imponente sia come qualità sia come quantità di opere, ebbe rilevanti conseguenze culturali sull'arte terapeutica. In primo luogo, esso faceva del medico un personaggio appartenente all'élite delle professioni intellettuali colte e preminenti. Cambiava inoltre lo stesso statuto epistemologico della pratica terapeutica, avviandola a trasformarsi in quella che nel linguaggio del 5° sec. a. C. veniva definita una tèchne razionale: da sapere chiuso e ripetitivo, trasmesso nelle generazioni da padre in figlio e da maestro a discepolo, esso diventava una tecnica aperta e pubblica, i cui principî e metodi diventavano controllabili e disponibili alla discussione e alla reciproca confutazione. La scrittura consentì inoltre alla medicina di costituirsi, da allora, come un sapere cumulativo, in grado cioè di sommare le esperienze dei diversi professionisti, le scoperte terapeutiche, le conoscenze dietetiche e farmacologiche; di inaugurare insomma una tradizione medica capace di sviluppo, conservazione e innovazione. A questo punto il nuovo sapere medico doveva delimitare la propria specificità professionale ed epistemologica contro più avversarî. Da un lato i guaritori, che venivano tacciati di ciarlataneria, di incapacità di dar conto del senso delle loro pratiche, di inefficacia terapeutica (Male sacro); dall'altro i filosofi naturalisti, che pretendevano di cancellare la specificità della medicina nell'ambito delle loro teorie generali sulla natura, e ai quali si replicava che un sapere certo sulla natura non può venire da ipotesi troppo ampie e incontrollabili, ma appunto dall'accumulo del sapere empirico e positivo del medico (Antica medicina). Su queste basi, si possono ricostruire alcuni lineamenti dottrinali comuni a vaste sezioni degli scritti del Corpus, soprattutto i più antichi. Le malattie hanno un andamento regolare e prevedibile, spesso contrassegnato da accessi e remissioni ("crisi"). Causa delle malattie è in generale uno squilibrio intervenuto fra il corpo e l'ambiente esterno (condizioni climatiche, eccessi nel modo di vita e soprattutto alimentazione scorretta), che dà luogo a un ulteriore squilibrio dei fluidi organici all'interno del corpo, gli "umori", che possono allora trovarsi in quantità eccessiva o difettosa, oppure essere "crudi" o troppo "concotti" (il che equivale a non digeriti o trattenuti troppo a lungo nell'organismo). Gli umori furono ridotti da certi autori (La natura dell'uomo) al numero canonico di quattro: sangue, bile gialla e nera, flegma (catarro). Questa identificazione dei quattro umori si basa evidentemente sull'osservazione dei principali escreti corporei (feci, urine, emorragie, catarri, sudori), che (insieme con altre manifestazioni del malato) costituiscono per il medico ippocratico i "segni" (o sintomi) a partire dai quali egli può diagnosticare i fenomeni patologici, e soprattutto pronosticare gli sviluppi e gli esiti della malattia (Prognostico). Se diagnosi e prognosi si basano sui fluidi in uscita dal corpo, la terapia consisterà soprattutto nel regolare gli ingressi e sarà soprattutto una terapia dietetica (la dieta riguarda però non soltanto i cibi, ma l'intero regime di vita, inclusi gli esercizî sportivi, i bagni, ecc.). L'intervento farmacologico è di norma marginale e limitato a infusi vegetali; sono praticati i salassi e la chirurgia, soprattutto nella cura delle distorsioni e delle fratture. La scarsità di conoscenze anatomiche, fisiopatologiche, farmacologiche viene compensata da una straordinaria attenzione rivolta, più che alla singola malattia, alla persona intera del malato (Epidemie). Se non si può ritenere che la medicina ippocratica abbia ottenuto rilevanti successi nei riguardi dei principali quadri patologici con cui aveva a che fare (in gran parte malattie a carico degli apparati respiratorio e digestivo, febbri malariche, oltre che ferite e traumi), è certo tuttavia che essa è stata capace di migliorare le condizioni di vita, igieniche e sanitarie, dei suoi pazienti, da un punto di vista psicologico oltre che dietetico. In questo senso, la medicina ippocratica ha costituito per lunghi secoli (a partire da Platone) un modello di riferimento sia metodologico che deontologico. Già a partire dal 3° secolo a. C., la medicina avrebbe cominciato a studiare e commentare il prezioso patrimonio di esperienza clinica e di sforzi terapeutici depositato nelle opere del Corpus e questa tradizione non si sarebbe interrotta fino all'Ottocento. ▭ Il ritratto di I. è noto in più copie derivate da un originale del 3° sec. a. C., barbato, con volto solcato da rughe e ampia calvizie. L'identificazione è attestata dal confronto con monete di Coo, dove compare la sua immagine, e dal trovamento di una copia nella tomba ostiense di un medico con iscrizione che ne ripete il celebre aforisma "la vita è breve" (v. vita brevis, ars longa). ▭ Nell'uso letter., spesso iron. o scherz.: l'arte o la scienza d'I., la medicina; i seguaci d'I., i medici. Sempre scherz. o iron. l'uso antonomastico del nome I. per indicare il medico: i moderni Ippocrati; un Ippocrate di campagna, ecc.