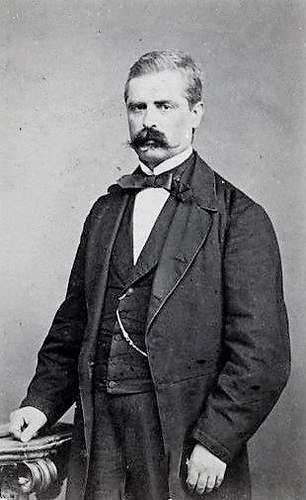

De Sànctis, Francesco

Critico letterario, filosofo e uomo politico italiano (Morra Irpina 1817 - Napoli 1883). Massimo esponente italiano della critica romantica, formulò le sue originali teorie partendo dal concetto hegeliano dell'identità di forma e contenuto. La Storia della letteratura italiana (1870-71), capolavoro della storiografia letteraria, si pone anche come storia della coscienza nazionale e salva nella visione d'insieme l'autonomia delle singole opere.

Vita

Muovendo dalla lezione del purista B. Puoti, iniziò, diciassettenne, nella scuola di suo zio Carlo, poi al Collegio militare, poi in una sezione staccata per principianti della scuola del Puoti, al Vico Bisi (1839), la sua carriera d'insegnante di lettere; ma in ciascuna delle tre scuole, contravvenendo a tradizioni e programmi, fece letture critiche di testi, preoccupandosi di "spiegare il senso ed il nesso delle idee, e le gradazioni più delicate del pensiero, incarnato nelle parole". Criticò quindi, dopo il formalismo retorico, anche il sociologismo e contenutismo romantico; appoggiandosi sul concetto hegeliano dell'identità di forma e di contenuto, creò originalmente molti dei principî essenziali delle proprie teorie (cfr. quaderni e note di questo periodo, pubbl. nel 1926 da B. Croce con il titolo di Teoria e storia della letteratura). Partecipò poi attivamente ai moti del '48, nella sua scelta confluendo una naturale tendenza progressiva, le moderne concezioni liberali, l'insegnamento dell'Alfieri, del Foscolo e del Leopardi spogliato del suo scetticismo, nonché quel congiungimento tra cultura e vita, che resterà alla base della sua opera pedagogica e critica. Fu quindi con gli allievi sulle barricate. Arrestato e imprigionato (1850), compose il dramma T. Tasso e il carme La prigione, tradusse alcune scene del Faust; studiò più attentamente le dottrine hegeliane (trad. della Wissenschaft der Logik di Hegel appunto, e del Handbuch einer allgemeinen Geschichte der Poesie di Rosenkranz). Liberato ed esiliato nel 1853, si recò a Torino, dove in un corso privato espose alcune analisi di passi della Commedia, elaborate successivamente in articoli (pubbl. 1869). Nel 1855 fu designato alla cattedra di letteratura italiana nel politecnico di Zurigo, dove trattò dei varî periodi della storia della letteratura italiana e tenne le conferenze petrarchesche che si comporranno definitivamente nel Saggio sul Petrarca (pubbl. 1869). Attraversò nella solitudine dell'esilio una crisi della quale ci restano espressioni dirette, come le Lettere dall'esilio (pubbl. 1937), le Lettere a Teresa (pubbl. 1954) e gran parte delle Lettere a Virginia (pubbl. 1917). Non rinunciò tuttavia a combattere, in nome di una più salda fede morale, l'inclinazione a una sterile rêverie che veniva prendendo consistenza in Italia col secondo romanticismo. Si avviava così a un sempre più pronunciato realismo, dapprima testimoniato dall'ammirazione per la manzoniana "misura dell'ideale", poi dall'adesione al verismo zoliano. Portava nel contempo a una chiarezza, che può dirsi conclusiva, le sue concezioni, rifiutando ora esplicitamente il concetto hegeliano della dipendenza della poesia dal pensiero e del suo possibile dissolvimento in esso, solo mantenendolo come constatazione della compresenza nella poesia moderna dei due elementi, esemplata sul Leopardi (saggio sulla canzone Alla sua donna, 1855), ma non escludendo la vittoria nell'opera d'arte della poesia (la cui autonomia risulta quindi salva) sul pensiero; e configurando anzi in molti saggi proprio il dramma del conflitto tra i due elementi. Aderiva all'unitarismo monarchico, contribuendo attivamente a distruggere il murattismo con articoli sul Diritto; nominato nel 1860 da Garibaldi governatore della provincia di Avellino e poi direttore dell'Istruzione, nel 1861 fu per un anno ministro della Pubblica Istruzione nel primo ministero italiano del Cavour. Direttore dell'Italia nel 1862-65, fu deputato nel 1867: veniva in quegli anni maturandosi e compiendosi il suo passaggio alla sinistra, per l'accentuarsi, tra l'altro, del suo spirito sociale. Quale esponente della sinistra fu ministro della Pubblica Istruzione nel 1878 e nel 1879-81: la sua opera fu volta a liberare la scuola, specialmente quella universitaria, da molti residui della vecchia cultura. Ma già nel 1865 aveva avuto inizio il suo ritorno dalla politica alle lettere, benché occorra attendere il 1872 per trovarlo professore di letteratura comparata all'università di Napoli. Nel 1866 pubblicò la prima raccolta di Saggi critici; nel 1869 il saggio petrarchesco e gli articoli su Dante già citati; nel 1870-71 la Storia della letteratura italiana; nel 1872 la prima edizione dei Nuovi saggi critici, aumentati nella 2a edizione (1881); nel 1876 il Viaggio elettorale. Pubblicati postumi furono lo Studio su Giacomo Leopardi (scritto dal 1876 in poi, pubbl. 1885); la Letteratura italiana nel sec. XIX, lezioni esposte nel 1872-74, raccolte da F. Torraca, edite nel 1897 da B. Croce, che del De S. volle essere, per una sua propria via, il difensore e il continuatore. n Massimo esponente ita-liano della critica romantica, De S. concepì anzitutto la critica come "coscienza della poesia", cioè quale riproduzione, opera riflessa del critico, dell'opera spontanea del poeta, ove ci si collochi nelle sue stesse condizioni spirituali e storiche; e quindi quale rilevamento del suo significato nella storia dell'arte e dell'umanità. L'indagine critica desanctisiana si avvalse di alcuni concetti fondamentali. Principale tra questi è la forma, "non la forma veste, velo, specchio e che so altro, manifestazione di una generalità distinta da lei quantunque unita a lei, ma la forma, in cui l'idea è già passata": perciò separare contenuto e forma nell'analisi è spezzare la vita della poesia. Altri concetti essenziali sono la distinzione tra la "fantasia", facoltà creatrice intuitiva e spontanea, quella appunto che fonde contenuto e forma in unità inseparabile, e l'"immaginazione", adunatrice di materiali descrittivi, e l'altra distinzione tra il "poeta", capace di esprimere il profondo sentimento della vita, e l'"artista", abile a fermare l'ornato e il colore. Del linguaggio affermò essere necessità suprema la "proprietà", cioè l'aderenza alla cosa espressa, ammettendo quindi come lecito qualsiasi linguaggio, anche quello dialettale: ideale cui si attiene in certo modo la sua prosa parlata, solo preoccupata di comunicare, in immediata schiettezza, con il lettore. Quanto all'autonomia dell'arte, negando o moderando il legame, talvolta soffocante, posto da filosofi (Vico, Hegel) o da sociologi (Schlegel, Villemain) o da letterati patrioti tra l'arte e le esperienze filosofiche sociali e politiche, egli giunse a un concetto temperato, medio tra questo e la formula "l'arte per l'arte"; concetto che gli permise di elaborare la sua Storia della letteratura italiana come storia della coscienza nazionale, quasi sempre salvando l'autonomia delle singole opere. Da un Medioevo ascetico, forte di passioni pur se temperate dalla Scolastica (Dante), si passa, secondo il De S., attraverso il malinconico dubitare del Petrarca, all'opera di un Boccaccio, osservatore della vita terrena nella sua varietà e straordinarietà, già privo però di altra serietà che non sia quella della sua professione artistica. Così la Rinascenza, dissolvendo la Scolastica, scopre - sempre secondo il De S. - l'uomo e la natura e li canta in bellezza, ma non ha, anch'essa, altra morale che una vaga religione dell'arte: culmina nel Machiavelli, pur assertore per il laico De S. dello stato moderno, e nell'Ariosto, classico cultore dell'arte per l'arte. Il dissidio tra pensiero e azione, arte e vita si approfondisce sempre più, tormentando il Tasso, generando il cosiddetto "uomo del Guicciardini" (l'italiano pieghevole agli eventi, e cioè alla forza altrui, a pro di un individualismo nefasto), protagonista di un'epoca che diviene sempre più politicamente servile, artisticamente enfatica e svenevole: solo parzialmente riscattata dalla nuova scienza (Bruno, Campanella, Galilei, Vico), nella quale continua la vena immanentistica della Rinascenza, e poi dalla nuova letteratura settecentesca. Dal Parini, dall'Alfieri, dal Foscolo la nazione è avviata a risorgere, mediante una ritrovata conciliazione fra esigenze letterarie e individuali da una parte ed esigenze sociali appassionatamente vissute dall'altra. Finché proprio l'attuato risorgimento, con i suoi nuovi problemi, che devono essere realisticamente avvertiti ed espressi, costituisce l'atmosfera in cui germoglieranno le nuove opere della vita e della letteratura.