foglia

Organo fondamentale delle piante, di solito in forma di lamina e di colore verde, che ha soprattutto la funzione di organizzare il carbonio e di eliminare, attraverso la traspirazione, l’acqua in eccesso. Per estensione struttura a lamina sottile.

Botanica

La f. (o, in senso generale, filloma) è uno dei tre costituenti fondamentali del corpo delle piante cormofite: è considerata un’appendice o un’espansione laterale del caule, dal quale si distingue per l’origine, la struttura anatomica e l’accrescimento limitato.

Origine

Le f. si sviluppano in serie acropeta dall’apice vegetativo del caule, presentandosi inizialmente come piccole sporgenze ( abbozzi fogliari o bozze fogliari) di origine superficiale dagli strati di cellule ipodermici. Nelle Fanerogame alla costituzione dell’abbozzo prendono parte in misura varia sia il corpus sia la tunica (fig. 1), nella quale, al contrario di ciò che avviene nel resto dell’apice vegetativo, si notano oltre alle divisioni anticline anche quelle pericline. Quando la tunica è pluristratificata, l’abbozzo si origina solo da questa o in certe specie anche dal corpus; quando, invece, è unistratificata (dermatogeno), si origina dal corpus o contemporaneamente anche dalla tunica. In seguito a queste divisioni l’abbozzo aumenta velocemente in lunghezza e larghezza: l’allungamento dipende all’inizio da una più attiva divisione cellulare nell’apice della bozza, quando l’abbozzo è lungo circa 1 mm subentra una moltiplicazione intercalare, basale (fig. 2), eccetto nelle Felci dove l’accrescimento è soltanto apicale; l’aumento in larghezza dipende da moltiplicazioni delle cellule marginali dell’abbozzo, sottostanti al dermatogeno. Il numero delle cellule formatesi durante la fase embrionale della f. non aumenta più ed esse si limitano a distendersi divenendo adulte; si ha quindi nelle f. un accrescimento definito, inoltre, contrariamente a quanto avviene nel caule, non si osservano accrescimenti secondari, se non in rarissimi casi, e la struttura rimane inalterata per tutta la vita della foglia.

Morfologia

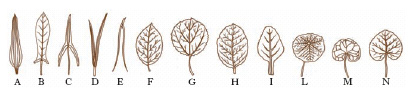

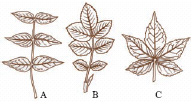

In una f. normale si distinguono base, picciolo e lamina; la base è la porzione con la quale la f. s’inserisce sul caule ed è la meno appariscente, tuttavia può avere vario aspetto (guaina, ocrea, cuscinetto); in molti casi essa reca due appendici laterali, anch’esse molto varie, le stipole. Il picciolo è spesso cilindrico o semicilindrico con il lato piano volto verso l’alto; ha la funzione di reggere la lamina in modo che questa abbia la posizione più adeguata alle sue funzioni; se il picciolo manca, la f. è detta sessile. La lamina o lembo presenta aspetti diversissimi; rispetto al contorno generale si distinguono f. rotonde, ellittiche, ovate, lineari ecc. (fig. 3); così l’apice può essere acuto, ottuso, mucronato, smarginato ecc., anche la base della lamina è varia: cuneata, cordata, astata, saettata. Anche il margine della lamina può essere intero, variamente intaccato (dentato, seghettato ecc.) o profondamente laciniato (fig. 4). Inoltre si possono avere f. composte, che risultano formate da più lamine ( foglioline) in seguito a una sorta di ramificazione (➔) del lembo; i tipi principali delle f. composte sono quello pennato e quello palmato (fig. 5). Il lembo è percorso dalle nervature e, in base alla distribuzione di queste, si hanno le f. uninervie e plurinervie, e tra queste ultime le parallelinervie e le retinervie ecc. Per quanto riguarda la distribuzione delle f. sul caule ➔ fillotassi.

La presenza di peli impartisce alle f. aspetti vari: f. glabre, se prive di peli, pubescenti, tomentose ecc.

Varia è la grandezza delle f. normali: lunghe 1 o 2 mm nei cipressi, enormi in certe Palme (fino a 6 m). Il colore verde delle f. è dovuto ai cloroplasti, ma vi sono anche f. variegate, screziate, tessellate, talora con diversi colori, o incolori per albinismo o virosi. Per la durata si distinguono f. decidue (che durano una stagione vegetativa) e f. persistenti (che durano per molti anni).

Le funzioni e la forma delle f. sono diverse: tipologie principali sono i cotiledoni, le f. primordiali, le f. normali, le squame o catafilli, le brattee, le f. fiorali o antofilli e le f. sporifere o sporofilli, per le funzioni della f. ➔ fotosintesi clorofilliana; traspirazione.

Anatomia

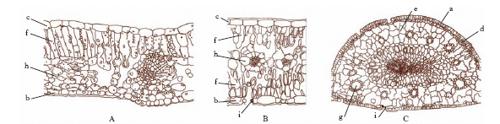

Nella sezione trasversale di una f. plagiotropa (dorsoventrale) si osservano diversi tessuti (fig. 6A): la pagina superiore è rivestita da un’epidermide, che di norma ha cuticola spessa ed è priva di stomi, quella inferiore è limitata anch’essa da un’epidermide, che però ha una cuticola meno spessa e presenta stomi più o meno numerosi. I tessuti compresi tra le due epidermidi costituiscono il mesofillo, differenziato in due parenchimi molto diversi: il tessuto a palizzata verso la pagina superiore, in cui sono presenti numerosi cloroplasti e, verso la pagina inferiore, il tessuto spugnoso, meno verde e contenente ampi spazi intercellulari auriferi. Tra questi parenchimi decorrono i fasci vascolari, i quali si raccordano con quelli del caule; poiché in questo la porzione legnosa è volta al centro del caule e la porzione cribrosa alla periferia, nella f. la prima è rivolta verso la pagina superiore, la seconda verso l’inferiore. I fasci percorrono tutto il lembo, ramificandosi in vario modo, e si arrestano di solito un po’ prima del margine; le ultime ramificazioni, le più sottili, perdono la porzione cribrosa e constano di soli elementi vascolari, (tracheiti); talora i fasci arrivano fino al margine, nei punti dove esistono gli idatodi. Nel mesofillo si osserva spesso anche un tessuto meccanico (fibre o sclereidi) e talora uno secretore; in certe piante si ha anche l’ipoderma sottostante all’epidermide.

Nelle f. ortotrope (isolaterali) invece i tessuti, pur essendo gli stessi, mostrano disposizione differente (fig. 6B): anche qui si hanno le due epidermidi, che però sono uguali per tutti i caratteri (numero di stomi ecc.), al disotto di ognuna delle epidermidi un tessuto a palizzata, e al centro uno spugnoso. Nelle f. cilindriche e prismatiche, il mesofillo è omogeneo, formato cioè da una unica sorta di tessuto, oppure ha struttura centrica (fig. 6C). La struttura del picciolo, che ha essenzialmente funzione meccanica, differisce notevolmente da quella del lembo: l’epidermide ha pochi stomi, il tessuto parenchimatico ha pochi cloroplasti, mentre l’ipoderma collenchimatico o sclerenchimatico è molto sviluppato; al centro del picciolo si trovano uno o più fasci vascolari.

La struttura anatomica della f. si discosta molto nei particolari dai due schemi ora illustrati nelle f. metamorfosate (spine, cirri, organi di riserva come le squame dei bulbi o le f. di piante grasse ecc.).

È detta pianta da f., quella coltivata per le foglie decorative, come Croton, Codiaeum e simili.

La fogliarizzazione è l’appiattimento di un ramo o di un complesso di rami (quindi di assi caulinari) in origine dicotomici, che assumono l’aspetto di una lamina fogliare con struttura anatomica dorso-ventrale. La fogliarizzazione è un processo che secondo alcuni ha dato origine alle f. nello sviluppo filogenetico delle piante vascolari megafille; questa concezione si basa principalmente sullo studio comparato delle f. delle Felci attuali e di quelle estinte (➔ Tracheofite).

Tecnica

Nella tecnologia industriale, sottile lamina metallica: f. d’oro (o oro in f.), quella preparata dal battiloro e adoperata per dorature; f. d’argento; f. di stagno o mercurio, quella che si applica dietro le luci degli specchi.

Laminato di acciaio ad alto tenore di carbonio, al manganese-silicio, al cromo-vanadio, per lo più a sezione rettangolare, usato come molla di flessione o, nel caso più comune, come elemento del pacco costituente una molla di flessione (balestre per autoveicoli, per veicoli ferrotranviari ecc.); in particolare, f. madre (o maestra), quella di maggior lunghezza del pacco, ripiegata alle estremità per il collegamento al telaio.

Zoologia

Sono dette f. nasali le espansioni laminari che si estendono intorno alle narici e sul muso di alcuni Pipistrelli (per es. Rhinolophus); amplificano la ricezione e la trasmissione di ultrasuoni (➔ ecolocazione).