clonazione

clonazione

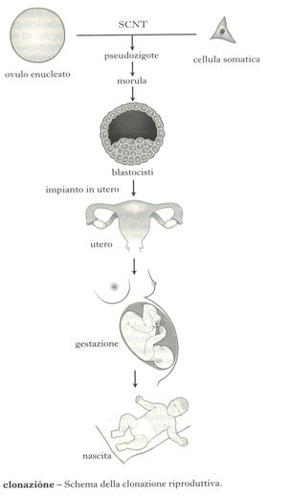

clonazióne s. f. – In biologia, tecnica di riproduzione che, partendo da un organismo donatore di DNA, permette di ottenere un essere vivente identico dal punto di vista genetico. Nel caso degli animali, la tecnica più usata è il trasferimento del nucleo di una cellula somatica (SCNT, Somatic cell nuclear transfer) in un oocita enucleato, seguito dall’incubazione del costrutto in condizioni adatte allo sviluppo embrionale. Per i mammiferi, questo implica il trasferimento della blastula nell’utero di una femmina accettrice (v. fig.). Nel 1997, la pecora Dolly è stata il primo mammifero clonato e, più in generale, il primo animale adulto ottenuto per c. a partire da una cellula differenziata ricavata da un animale anch’esso adulto. A distanza di quasi 50 anni dai primi esperimenti di trapianto di nucleo sugli anfibi, la nascita di Dolly provava in modo definitivo la potenzialità del nucleo delle cellule in uno stadio finale di differenziazione a tornare in uno stato di totipotenza. Dopo Dolly, nel primo decennio di questo secolo diverse specie di mammiferi sono state clonate; oggi se ne contano 16. Inizialmente la specie prediletta per gli studi sullo SCNT è stata il topo, sia per la facilità con cui esso viene mantenuto in laboratorio, sia per la brevità del ciclo riproduttivo (21 giorni), sia per la ricchezza delle informazioni di genetica che lo riguardano. Gli studi sul topo continuano tuttora, peraltro senza risultati realmente innovativi. Recentemente è stato osservato che l’oocita enucleato non è la sola cellula capace di deprogrammare un nucleo prelevato da una cellula somatica, ma che lo stesso compito può essere svolto anche da uno zigote, ossia da un oocita fecondato da uno spermatozoo. Infine, nel 2010, è stato dimostrato che fibroblasti di topo possono essere deprogrammati e riprogrammati allo stato di cellule pluripotenti indotte (iPS, induced pluripotent stem), se essi sono combinati con cellule tetraploidi ottenute per elettrofusione dei due primi blastomeri formatisi in seguito alla segmentazione di uno zigote. Le cellule tetraploidi producono solo tessuti extraembrionali (tra cui la placenta), mentre quelle diploidi producono l’embrione, dal quale si possono derivare diverse linee di cellule iPS. Questa è una delle tecniche messe a punto nel topo per convertire cellule somatiche in cellule staminali. Nel primo decennio del 21° sec. lo studio dei fenomeni che accompagnano lo SCNT è stato esteso ad altre specie, oltre che al topo. L’attenzione si è in particolare concentrata sui bovini, in quanto, oltre ad avere un notevole interesse agricolo, essi mostrano nel loro sviluppo analogie significative con l’uomo. Entrambe le specie sono unipare, l’attivazione del genoma avviene 8 ore dopo la stimolazione dell’oocita (anziché 2 ore dopo come nel topo), il tempo di impianto è simile (e maggiore che nel topo), la gravidanza dura 9 mesi. Inoltre, le ovaie delle femmine dei bovini possono essere ottenute facilmente dai mattatoi locali. Recentemente è stato sequenziato il genoma del bue. Esso contiene 3 miliardi di basi, come quello umano. Di seguito sono riassunti gli studi compiuti sulla c. nei bovini a partire dal 2001. Dal punto di vista morfologico, nei bovini lo SCNT è seguito dalla parziale rottura della membrana nucleare, evidentemente necessaria perché i fattori ooplasmici possano venire in contatto con la cromatina e favorirne il rimodellamento. La cromatina va incontro a una forte condensazione e non viene espressa, per lo meno nei primi 30 minuti. Dopo circa 3 ore la cromatina gradualmente si decondensa e alla quarta ora il nucleo assume la morfologia tipica di un pronucleo, in un tempo pari a quello impiegato da un embrione ottenuto tramite fecondazione artificiale, ossia per fecondazione di un oocita con uno spermatozoo in vitro. Contemporaneamente i nucleoli vanno incontro a frammentazione e riformazione. Dal punto di vista funzionale, nonostante i progressi fatti nel manipolare le cellule di altri mammiferi e nella preparazione di terreni e condizioni di coltura, lo SCNT nei bovini ha una percentuale di successo (ossia nati a termine di gravidanza) piuttosto bassa, il 10-12%. Tale valore va peraltro confrontato con quello registrato nel topo (2-4%) e con quello simile osservato in altri mammiferi. Un modo più corretto di considerare il fenomeno è ammettere che nei bovini il 90% e nel topo il 96% delle gravidanze non vanno a termine. Questo si spiega con la complessità del processo che segue allo SCNT: anche nei bovini circa 8000-10.000 geni attivi in una cellula somatica devono essere disattivati per deprogrammare il nucleo una volta trasferito e circa 10.000-12.000 geni necessari per lo sviluppo dell’embrione e del feto devono essere attivati per riprogrammare lo stesso nucleo. Nell’embrione bovino, e ancora più chiaramente nella placenta, si manifestano diverse patologie. Come in altri mammiferi esse vengono indicate con il termine globale di LOS (Large offspring syndrome) e sono particolarmente evidenti negli organi degli embrioni e dei feti abortiti. Sebbene i meccanismi di queste patologie non siano ancora ben chiariti, vi sono molte evidenze che essi coinvolgono l’espressione abnorme di molti geni. Nei bovini, come in altri animali, nel corso dello sviluppo normale due eventi concorrono a regolare l’attività genica: l’imprinting di alcuni geni e le modificazioni a carico degli istoni. I geni soggetti a imprinting hanno nelle loro sequenze regolatorie (promotore) un elevato numero di dinucleotidi CpG (citosina e guanina unite da un legame fosfodiesterico). Le citosine vengono metilate da specifici enzimi (DNA metiltransferasi). Per ciascun gene risulta metilato un solo allele, quello paterno o quello materno. La metilazione si accompagna all’inibizione dell’espressione del gene metilato. Gli istoni sono, assieme al DNA, i principali costituenti della cromatina. Una volta sintetizzati e inglobati nei nucleosomi, essi possono essere modificati in maniera dinamica, soprattutto per acetilazione o metilazione di specifici aminoacidi (in particolare lisina e arginina), posti vicino alle code N-terminali che protrudono dai nucleosomi, da parte di enzimi quali istone acetilasi, deacetilasi, metiltransferasi. Le conseguenze per l’attività genica dipendono dal tipo di modificazione e dalla posizione dell’aminoacido modificato. L’imprinting di alcuni geni e le modificazioni covalenti degli istoni costituiscono globalmente l’epigenetica, intendendo con questo termine i cambiamenti delle funzioni geniche che avvengono senza modificare le sequenze di DNA e che sono reversibili, ma stabili durante la mitosi, e quindi ereditabili da una cellula all’altra. I gruppi metilici legati alle citosine presenti nel DNA paterno e materno hanno un destino diverso nel corso delle fasi iniziali dello sviluppo normale. I primi vengono rimossi in maniera attiva, i secondi vengono persi gradualmente in modo passivo con il procedere delle duplicazioni cellulari. Negli embrioni di bovini clonati per SCNT il grado di metilazione dei geni soggetti a imprinting e di altre decine di geni è superiore a quello degli embrioni normali. La metilazione del DNA torna a un livello normale allo stadio di blastula. Si ritiene che l’ipermetilazione osservata nelle fasi iniziali dello sviluppo possa ripercuotersi anche sullo svolgimento di fasi successive dello sviluppo. Anche i livelli di acetilazione e metilazione degli istoni sono estremamente elevati nelle fasi iniziali dello sviluppo degli embrioni clonati per SCNT. Le anomalie che si verificano nella riprogrammazione epigenetica del nucleo nelle fasi iniziali dello sviluppo si riflettono in un andamento abnorme dell’attività di trascrizione. Questo è stato evidenziato per decine di mRNA, particolarmente quelli codificanti fattori di trascrizione. Nei bovini l’impiego di sostanze che possono interferire con i processi epigenetici, quali gli inibitori di acetilasi e transmetilasi, e di cellule con basso contenuto di questi enzimi consente di alterare il quadro patologico caratteristico dell’embrione clonato, aumentando talora la percentuale di nati a termine di gravidanza. Questi studi e altri simili si vanno intensificando sempre più. Essi mirano non solo a chiarire gli aspetti biologici di base della c. per SCNT, ma possibilmente anche ad aumentarne l’efficienza.