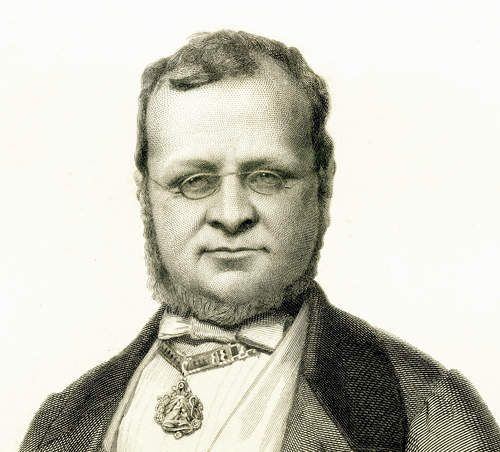

Cavour, Camillo Benso conte di

Cavour, Camillo Benso conte di. - Statista (Torino 1810 - ivi 1861). Ufficiale del genio (1827-31), fece il suo ingresso in politica nel 1847, fondando il giornale Il Risorgimento. Deputato (1848, 1849), fu più volte ministro (1850, 1851) e presidente del consiglio (1852). Nel 1860 assunse il pieno controllo diplomatico dell’impresa garibaldina, che controbilanciò con le annessioni e i successivi plebisciti, cosa che gli consentì poi di far prevalere il suo punto di vista (unitario ma monarchico) e di attuare la trasformazione giuridica del Regno di Sardegna nel Regno d’Italia, facendo proclamare Vittorio Emanuele II re d'Italia (1861). Gettò poi le premesse di un’azione volta a sanare i rapporti tra Stato e Chiesa ma morì prima di essere riuscito a portarla a compimento. Animato da spirito liberale, C. fu tra le figure di maggior spicco del Risorgimento, tra i pochi uomini dell'Ottocento italiano dotati di statura europea.

Vita e attività

Cadetto di Michele e di Adele de Sellon, destinato alla carriera delle armi, dal luglio 1824 paggio di Carlo Alberto principe di Carignano, fu radiato nel 1826, per una certa giovanile insofferenza alle regole e per il dichiarato liberalismo. Ufficiale del genio dal 1827, venne trasferito per punizione al forte di Bard per aver manifestato consenso alla rivoluzione di luglio in Francia. Ciò lo spinse alle dimissioni (12 nov. 1831). La sua fede politica raggiunse presto una base ferma: il juste milieu, l'avversione alla reazione e alla rivoluzione; più lenta fu invece la ricerca di un ubi consistam nell'attività pratica. Pensò di raggiungerlo nell'agricoltura e, amministratore dei beni di famiglia (i castelli di Santena e di Trofarello, le tenute di Leri e di Grinzane), vi introdusse lo spirito di un uomo di affari moderno. In mezzo alla diffidenza dei circoli conformistici, C. si inseriva così nel movimento riformatore subalpino, al quale cooperò sia con iniziative dirette (nel 1838-39 promosse asili e scuole d'infanzia; nel 1839 fu membro della commissione superiore di statistica; nel 1842 fu uno dei fondatori dell'Associazione agraria), sia con la sua attività di pubblicista nella Bibliothèque universelle di Ginevra, nella Revue nouvelle di Parigi, nell'Antologia Italiana di Torino. La riforma della legge sulla stampa permise a C. l'ingresso nella politica vera e propria, con la fondazione (1847) del giornale moderato Il Risorgimento, ove si fece patrocinatore di una costituzione, pur accentuando - soprattutto dopo la rivoluzione parigina del 1848 - un'esigenza conservatrice (suffragio censitario e collegio uninominale). Le Cinque giornate di Milano spinsero C. dai problemi di politica interna a quelli di politica estera e nel celebre articolo L'ora suprema della monarchia sabauda caldeggiò l'intervento immediato a favore degli insorti. Eletto deputato alle elezioni suppletive del 26 giugno 1848, battuto a quelle successive del 22 genn. 1849, si mostrò favorevole all'intervento in Toscana contro il partito rivoluzionario e avverso alla ripresa della guerra contro l'Austria. Rieletto il 29 marzo 1849, sostenne il ministero d'Azeglio contro le correnti di sinistra, ma dopo il proclama di Moncalieri, alla cui preparazione non prese parte, e dopo le elezioni del 9 dic. 1849, che segnarono la disfatta delle tendenze estreme, cambiò rotta politica individuando il pericolo non più a sinistra ma a destra. Si era venuta consolidando, intanto, la posizione parlamentare di C., che aveva fatto la prima grande affermazione del suo programma il 7 maggio 1850 difendendo alla Camera le leggi Siccardi; entrato l'11 ott. 1850 nel gabinetto d'Azeglio come ministro dell'Agricoltura e Commercio, realizzato - nei limiti del possibile - il proprio ideale libero-scambista con tutta una serie di trattati commerciali (Francia, Belgio, Inghilterra), il 19 apr. 1851 assunse anche il ministero delle Finanze e con un prestito all'estero e con nuove tasse riuscì a risolvere il problema finanziario, svincolando il Piemonte dalla soggezione finanziaria ai Rothschild. I problemi tecnici non distraevano però C. dalla politica generale e, di fronte all'atteggiamento moderato di d'Azeglio, si accordò nel maggio 1852 col "centro sinistra" di U. Rattazzi (il "connubio"), preparando così la caduta del gabinetto. Da questo momento ha inizio quella grande politica che doveva portare al compimento del Risorgimento italiano. Costretto alle dimissioni dal presidente del consiglio il 16 maggio 1852, allontanatosi dalla scena politica con un viaggio all'estero, il 2 nov. 1852 C. fu designato da Vittorio Emanuele II, che invano aveva tentato di affidare il governo al capo della destra Balbo, come nuovo presidente del consiglio. Esplicò subito un'attività febbrile, attuando quasi del tutto, senza scosse brusche, il libero scambio. Caddero molti privilegi dell'aristocrazia; furono assunti i migliori degli esuli politici nell'amministrazione statale, vincendo le diffidenze dei subalpini; venne sancita la soppressione delle corporazioni religiose e della manomorta, riportando una netta vittoria sul re, che aveva rifiutato di sanzionare la legge e costretto C. a dimettersi (26 apr. 1855), ma aveva dovuto poi richiamarlo (3 maggio). Con questa vittoria il regime parlamentare trionfava in Piemonte - almeno in politica interna se non in quella estera - sul potere personale del re. Forte delle sue istituzioni liberali, il Piemonte si rivelava investito di una missione nazionale: al raggiungimento di tale missione lavorò C. e fu l'alleanza con la Francia e l'Inghilterra, del 10 genn. 1855, con la conseguente spedizione in Crimea, frutto della volontà di prestigio dinastico del sovrano e di abile calcolo politico-liberale del suo ministro, a dare a C. il diritto di porre per la prima volta diplomaticamente dinanzi all'Europa la questione italiana nel congresso di Parigi (8 apr. 1856). La realizzazione del programma cavouriano procedette tuttavia con una lotta incessante su due fronti: contro i clericali e i conservatori, divenuti minacciosi con le elezioni del 1857, e che C. contenne sacrificando Rattazzi (14 genn. 1858) e agitando lo spettro del mazzinianesimo e del sovvertimento sociale, e contro i mazziniani e gli ultrademocratici. Questi tuttavia fornirono a C. le migliori armi per la propria azione e l'attentato di Felice Orsini contro Napoleone III contribuì a far presente all'imperatore l'urgenza di risolvere la questione italiana. Si giunse così al convegno di Plombières del 21 luglio 1858: C. ancora non era guadagnato all'idea unitario-nazionale e accettò la divisione della penisola in tre grossi stati. Scoppiata la concordata guerra con l'Austria nell'apr. 1859, l'improvviso armistizio di Villafranca mise in pericolo tutto il sogno di C., che preferì dimettersi e ritirarsi a Leri. Ma l'agitazione mazziniana-unitaria non era passata invano; né per C. costituivano più limite alla sua libertà d'azione le precedenti linee di condotta diplomatica; il movimento popolare per le annessioni dell'Italia centrale fornì a C., ritornato al potere il 21 genn. 1860, di che risolvere radicalmente il problema. Annessi mediante plebiscito la Toscana e i ducati di Parma e Modena (11-12 marzo), riconosciute alla Francia, previo plebiscito, Nizza e la Savoia (12-14 marzo), C. poté perciò imporre il proprio piano diplomatico nell'impresa che Garibaldi stava per effettuare in Sicilia; e, dopo le vittorie garibaldine di Calatafimi e di Palermo, per non lasciarsi sfuggire la direzione del movimento nazionale, concepì e fece effettuare l'invasione delle Marche e dell'Umbria in modo da bilanciare i suoi successi e da impedirgli una soluzione repubblicana dell'impresa. L'atteggiamento tenuto da Garibaldi nel colloquio di Teano diede partita vinta a C.; risolto il problema garibaldino, avvenuti i plebisciti delle Due Sicilie (21-22 ott.), delle Marche e dell'Umbria (4 e 5 nov.), C. poteva a buon diritto trasformare giuridicamente il Regno di Sardegna in Regno d' Italia. Fece proclamare Vittorio Emanuele II re d'Italia (17 marzo 1861) e con le trattative svolte a Roma dal padre C. Passaglia e da O. Pantaleoni e con quelle svolte a Parigi da O. Vimercati pose le premesse per la soluzione (ma la morte gli impedì di procedere per questa via) del problema dei rapporti tra Stato e Chiesa sulla base di quel principio di libertà religiosa, che era stato la sorgente più intima del suo liberalismo. Si chiudeva così in assoluta coerenza tutta la sua vita ideale e pratica. Uomo tenace, concreto, positivo, di ampie visioni di politica interna ed estera, C. diede una soluzione diplomatica e monarchica al Risorgimento; da ultimo e nella fase conclusiva, in senso risolutamente unitario (e qui è da vedere una sostanziale vittoria del programma di Mazzini). Qualcosa del pathos mazziniano e dell'apertura democratica delle prime battaglie andò smarrita nella visione realistica del sottile diplomatico, ma la profonda fede liberale che lo animava, la lealtà con cui tenne fede allo Statuto e alla pratica parlamentare fecero sì che il nuovo Regno d' Italia sorgesse erede della passione liberale-nazionale del sec. 19°.