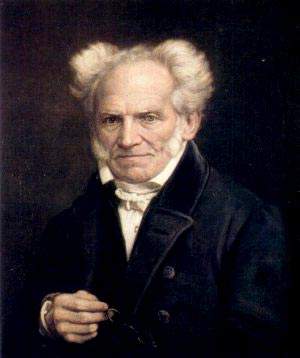

Schopenhauer, Arthur

Filosofo (Danzica 1788 - Francoforte sul Meno 1860). Studiò nelle univ. di Gottinga, Berlino e Jena; a Berlino ascoltò (1811) le lezioni di Fichte, ma non ne rimase entusiasta. Ripiegò, perciò, sullo studio di Kant e di Platone, i due pensatori che avrebbero esercitato la maggiore influenza sulla formazione del suo sistema filosofico. Nel 1813 si addottorò, a Jena, col saggio Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde; nel 1819, compiuto e pubblicato il suo capolavoro, Die Welt als Wille und Vorstellung (in appendice è la Kritik der kantischen Philosophie), ottenne la venia docendi nell'università di Berlino, ma l'esercitò con scarso zelo e poco successo: gli scolari disertavano le sue lezioni e affollavano quelle di Hegel, allora nel pieno della sua fama. Nel 1832 abbandonò definitivamente Berlino e la carriera accademica. Ma l'insuccesso nell'insegnamento inasprì ancor di più il suo disprezzo per il trionfante idealismo, e in particolare per Hegel; ne nacque il violentissimo attacco contro la "filosofia delle università". Ritiratosi a Francoforte, continuò a comporre note e saggi filosofici, per lo più brevi, parte dei quali raccolse nei Parerga und Paralipomena (2 voll., 1851), mentre i più rimasero inediti e furono a poco a poco pubblicati dai suoi seguaci. Negli ultimi anni della sua vita, e soprattutto dopo la sua morte, i lettori delle sue opere si accrebbero enormemente, e il suo pensiero fu a lungo di moda, preparando l'ambiente intellettuale propizio a Wagner e a Nietzsche. Tra le opere: Über das Sehen und die Farben (1816: ha la sua origine in colloquî che S. ebbe a Weimar con Goethe, di cui accolse la teoria dei colori); Über den Willen in der Natur (1836); Die beiden Grundprobleme der Ethik (ovvero Über die Freiheit des menschlichen Willens e Über das Fundament der Moral, 1841). n Il sistema filosofico di S. è delineato soprattutto in Die Welt als Wille und Vorstellung. Riprendendo la concezione gnoseologica kantiana, S. concepisce la realtà, in quanto oggetto della conoscenza, come insieme di rappresentazioni o apparenze. Sotto il "velo" dei fenomeni sta la cosa in sé, la "volontà", una forza primigenia e irrazionale da cui dipendono tutte le sue manifestazioni. Se sul piano fenomenico la realtà, nella sua molteplicità, è regolata, kantianamente, dal principio di causalità, su quello noumenico essa è nondimeno espressione della volontà, le cui caratteristiche, benché descrivibili in termini causali, sono ravvisabili nelle forze che agiscono nella natura così come nei bisogni, negli impulsi e nei motivi che spingono l'uomo all'azione, la quale, pertanto, non è mai libera. In quanto tendenza incessante a colmare una mancanza e a soddisfare dei desiderî, la volontà è fonte di insoddisfazione e di dolore. Di qui gli esiti radicalmente pessimistici della concezione metafisica schopenhaueriana. L'unica soluzione offerta all'uomo per liberarsi da tale schiavitù è la negazione stessa della volontà, consistente nella rinuncia sempre maggiore agli interessi e ai bisogni vitali, rinuncia che si realizza nel modo più adeguato solo attraverso l'ascesi e le scelte che questa comporta: la castità, la povertà, il sacrificio. Se in tale prospettiva S. si riconnette al pensiero orientale e all'ascesi buddistica, d'altra parte, elaborando temi e suggestioni tipici del romanticismo, individua un altro mezzo, per quanto meno decisivo, di liberazione dal dolore, quello della contemplazione estetica. In una singolare commistione di platonismo e kantismo, S. ritiene che, prima delle oggettivazioni della volontà, costituite dalle realtà fenomeniche, si diano oggettivazioni ideali, vere e proprie idee platoniche che, sottratte al divenire causale, rappresentano le forme universali delle realtà fenomeniche. La contemplazione e la raffigurazione di queste idee si realizzano soltanto nell'esperienza artistica (pittura, scultura, poesia), che, in quanto forma di conoscenza che accede direttamente alla struttura archetipica della realtà, comporta una liberazione, seppur momentanea, dalla volontà e dalle sue oggettivazioni fenomeniche. Notevole importanza ha poi avuto, soprattutto attraverso Wagner e Nietzsche, la sua concezione della musica. Se infatti l'arte in generale ha il privilegio di cogliere direttamente le idee in una forma di contemplazione che è un superamento dell'individualità e dei limiti inerenti ai rapporti spazio-temporali e causali, la musica è indipendente non solo dal mondo sensibile, ma anche dalle idee poiché riproduce immediatamente la stessa volontà universale; di qui la sua superiorità rispetto alle altre arti.