angina

Denominazione generica dei processi infiammatori a carico del palato molle, dell’ugola e delle tonsille. Gli agenti causali possono essere rappresentati da batteri (in primo luogo, come frequenza, gli streptococchi), virus (soprattutto adenovirus), micoplasmi; meno frequenti gli stafilococchi, i diplococchi e i tetragenti. Fattore predisponente è l’iperplasia tonsillare e delle altre formazioni linfatiche della faringe; cause predisponenti sono le perfrigerazioni. I sintomi consistono in dolore e senso di costrizione alle fauci, difficoltà nella deglutizione, accompagnati per lo più da febbre più o meno alta. Secondo un criterio anatomo-clinico, le a. si possono distinguere in primitive e secondarie o sintomatiche, manifestazioni tonsillari di malattie per lo più infettive e del sistema emopoietico. Tra le a. primitive figurano l’a. catarrale, con arrossamento diffuso delle fauci; l’a. follicolare o tonsillite acuta, caratterizzata da essudato a chiazze o a zaffi emergenti dalle lacune tonsillari, e frequentemente accompagnata da ingorgo delle linfoghiandole del collo; l’a. parenchimatosa, che investe tutto il tessuto tonsillare e porta facilmente a formazioni d’ascessi (ascesso tonsillare); l’a. necrotica, in cui si verificano processi di necrosi di parti di tessuto tonsillare, accompagnati da gravi fatti generali tossinfettivi; l’a. difterica, dovuta al bacillo di Löffler (➔ difterite), caratterizzata da essudato pseudo-membranoso; l’a. di Plaut-Vincent, processo ulceroso, per lo più unilaterale, delle fauci, caratterizzato dalla presenza di un’associazione di spirochete (Borrelia vincentii) e di bacilli fusiformi. Si chiama a. di Ludwig un tipo clinico di flemmone acuto gravissimo che ha sede nella loggia sottomascellare e invade il collo e il pavimento della bocca.

A. abdominis Nome dato a particolari sindromi dolorose addominali, per lo più violente e di breve durata. Si considerano tre forme cliniche corrispondenti a tre diversi meccanismi di comparsa: una è rappresentata da crisi dolorose all’epigastrio, dovute a un’atipica irradiazione dei dolori dell’a. pectoris; una seconda forma, sempre a localizzazione epigastrica, è legata a lesioni arteriosclerotiche dei vasi dello stomaco; infine una terza è rappresentata dalla cosiddetta dyspragia intermittens angiosclerotica intestinalis, sindrome dolorosa addominale, a carattere accessionale, causata per lo più da pasti copiosi, emozioni, raffreddamenti o altro, in soggetti con lesioni arteriosclerotiche a carico dei vasi mesenterici.

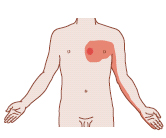

A. pectoris Sindrome morbosa accessionale (detta anche stenocardia) caratterizzata da crisi dolorose alla regione precordiale e retrosternale, con tipica irradiazione alla spalla e all’arto superiore sinistro (v. fig.), talora anche al collo, alla nuca e alla mandibola, che insorgono con violenza, per lo più dopo sforzo, più raramente in riposo, scomparendo dopo poco; di solito è accompagnata da altri fenomeni, come sensazione di angoscia, sudorazione fredda ecc. Dovuta a una carente ossigenazione delle pareti del cuore, rappresenta la più tipica manifestazione dell’insufficienza coronarica (➔ coronario). Simile all’a. pectoris è la sindrome anginoide, mentre i dolori anginoidi, detti anche algie cardiotoraciche, si differenziano da quelli dell’a. pectoris per essere più circoscritti (in zona precordiale), per la migliore sopportabilità, per l’incostante rapporto fra la loro comparsa e lo sforzo o altre eventuali cause che li determinino. Tali dolori hanno prognosi del tutto benigna e sono di frequente osservazione in soggetti neurotici, nel qual caso rientrano nel quadro delle cardionevrosi.