Scienza indiana. La scienza nella cultura indiana

Scienza indiana. La scienza nella cultura indiana

La scienza nella cultura indiana

Il concetto di scienza e la classificazione delle scienze

Per designare le conoscenze sistematiche indiane si ricorre abitualmente al termine 'scienza', ma questa parola non denota forse un concetto tipicamente europeo o euro-americano? Non è facile rispondere a questa domanda retorica, dal momento che il termine non indica un singolo concetto ben definito. Esistono alcune differenze tra i modi d'uso di tale termine nell'inglese moderno ‒ sia americano sia britannico ‒ e nelle altre lingue europee, che possono rivelarsi fuorvianti. L'inglese science designa soprattutto le scienze fisiche e della vita, includendo, tuttavia, anche la matematica, che peraltro non tratta né di oggetti fisici né di organismi viventi. Il francese science, l'italiano scienza, il tedesco Wissenschaft, l'olandese wetenschap, il giapponese gaku e il russo nauka possono essere usati in riferimento alle discipline che studiano i diversi aspetti dell'uomo, della società, della Natura, così come a molte altre. L'inglese tende a confondere tra loro le scienze umane, le discipline classiche, la letteratura e persino le arti. In tedesco e in olandese si ricorre alla parola composta Geisteswissenschaften ('scienze dello spirito'), anche se non tutti concordano sul significato del termine Geist ('spirito') o saprebbero dire con esattezza a che cosa esso si riferisce, mentre in francese per designare tali discipline si usa l'espressione sciences humaines, che in tedesco e olandese indica l'antropologia, laddove in francese è una science sociale.

Queste ambiguità terminologiche non derivano da semplici discordanze; esse rivelano profonde confusioni che riflettono non soltanto la rapida espansione della conoscenza, ma tradizioni, stili di pensiero e retroterra culturali diversi. Nel corso del Medioevo europeo la classificazione delle 'sette arti liberali' includeva il trivium costituito da grammatica, retorica e logica e il quadrivium che comprendeva l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica. A partire dal XII sec., queste scienze furono aggiornate grazie alle traduzioni dall'arabo, dall'ebraico e dal siriaco e anche grazie alla conoscenza delle traduzioni greche e asiatiche di opere relative alla fisica e ad altre discipline che ben presto furono riunite sotto la denominazione di 'filosofia della Natura'. Soltanto dopo Newton e Leibniz, che ancora si consideravano 'filosofi della Natura', iniziarono a svilupparsi i diversi concetti moderni di 'scienza'.

Non possiamo aspettarci di ritrovare nel pensiero indiano un modello analogo a quello europeo rispetto al quale, del resto, anche gli stessi Europei e Americani hanno posizioni piuttosto discordi; non è il caso, quindi, di far precedere la nostra analisi dalla formulazione di rigide distinzioni. Attribuiremo, invece, al termine 'scienza' un'estensione che include tutte le forme di conoscenza sistematica di noi stessi e dell'Universo in cui viviamo; soltanto adottando questo criterio e applicandolo in modo flessibile sarà possibile prendere in esame le scienze indiane.

Una delle più importanti differenze tra le classificazioni e i concetti indiani e moderni è che in India non fu operata in via di principio alcuna distinzione tra le scienze 'umane' e quelle 'naturali', distinzione formulata da alcuni pensatori tedeschi del XIX sec., tra i quali Wilhelm Dilthey (Staal 1989a). In India, l'assenza di questo genere di distinzione è evidente sin dalle più antiche classificazioni conosciute delle scienze, che risalgono al tardo periodo vedico e distinguono sei scienze ausiliarie o 'membra' dei Veda (vedāṅga), il kalpa ('regola') seguito da quattro discipline che riguardano il linguaggio, la śikṣā ('fonetica e pronuncia'), il nirukta ('etimologia'), il vyākaraṇa ('grammatica') e il chandas ('metrica'); infine, il jyotiṣa ('astronomia'; queste scienze saranno prese in esame in modo sistematico nei successivi capp. VIII e XI; nel cap. III David Pingree, basandosi su altre fonti e aggiunte più tarde, descrive un elenco di quattordici materie 'vediche', tra cui la 'medicina', il 'tiro con l'arco', la 'musica' e la 'scienza del governo', citandone inoltre gli equivalenti sanscriti).

A partire dall'inizio del I millennio d.C., per designare la maggior parte delle scienze o discipline prese in esame in questa Sezione, s'iniziò a usare il termine śāstra, che indicava in primo luogo la scienza del linguaggio o linguistica, definita śāstrāṇām śāstram 'la (prima) scienza tra le scienze' (descritta da George Cardona nel cap. VIII). Definizione indubbiamente appropriata, anche se questo genere di analisi non rientra nella definizione di 'scienza' fornita dai vocabolari inglesi moderni ed è menzionata soltanto en passant da Pingree. D'altra parte, nessuna delle classificazioni indiane può essere considerata esauriente; esse, inoltre, non conservarono lo stesso status con il passare dei secoli (come del resto le loro equivalenti europee e americane); per esempio, talvolta la matematica era combinata con l'astronomia e l'astrologia:

In India non è mai esistita una jāti ('classe') di matematici e soltanto molto raramente si segnala quella che potrebbe essere definita una scuola; la maggior parte dei matematici erano jyotiṣi ('astronomi' o 'astrologi'). La letteratura matematica quindi si presenta in forma di capitoli di siddhānta astronomici o di trattati redatti, con rare eccezioni, da studiosi dediti anche alla composizione di testi astronomici. (Pingree 1981, p. 56)

Molti 'filosofi della Natura' europei erano anche astronomi, matematici, filosofi, alchimisti, astrologi e artigiani di vario genere e interessati in modo non professionale ad altri argomenti; d'altronde i profili delle scienze asiatiche non sono chiari, non possiamo quindi accertare la misura della loro corrispondenza con le scienze europee (dai confini altrettanto indefiniti). La stessa osservazione potrebbe essere applicata alle altre scienze asiatiche, in particolare a quella cinese:

Molti dei più familiari sviluppi della scienza moderna non sono riscontrabili nel modello cinese della conoscenza. Ci sembra conveniente e utile pensare in termini di 'biologia cinese' e di 'astronomia cinese', ma spesso tendiamo a dimenticare che in Cina la prima non è mai esistita, e che la struttura della seconda e il suo ruolo nella storia intellettuale presentano ben pochi punti di contatto con i corrispondenti modelli occidentali. (Sivin 1968, pp. 66-67)

Più avanti, in questo stesso capitolo d'introduzione, prenderemo in esame le connessioni con la 'storia intellettuale' e con altri contesti e scenari più vasti; seguiteremo, inoltre, a riferirci di tanto in tanto alla Cina, dal momento che disponiamo di un valido modello per lo studio della scienza asiatica, la monumentale Scienza e civiltà in Cina redatta da Joseph Needham e dai suoi collaboratori. Può essere interessante ricordare che tra gli Europei e gli Americani è diffuso un significativo fraintendimento circa le differenze esistenti tra l'India e la Cina. Poiché gli Europei scoprirono la Cina nell'età dell'Illuminismo e l'India nel periodo romantico, essi, come del resto gli Americani, ebbero la tendenza a vedere la scienza in Cina e la religione in India. Questo pregiudizio sembra trovare una conferma nell'assenza di un 'Needham indiano', ma coloro che affronteranno senza preconcetti i capitoli della presente Sezione dedicata alla scienza indiana potranno facilmente rendersi conto del fatto che le tradizioni scientifiche indiane non sono meno ricche di quelle cinesi.

Quest'impressione di ricchezza è confermata dalla stessa opera di Needham, che, oltre a descrivere la scienza cinese, abbonda di riferimenti ad altre scienze euroasiatiche e in particolare a quella indiana e a quella islamica. Come le popolazioni dell'Asia sudorientale, gli Iraniani, i Tibetani, gli Arabi e i Cinesi erano affascinati dalle scienze indiane. Il vasto corpus di traduzioni (spesso eseguite grazie a intermediari centroasiatici) di opere scientifiche dal sanscrito al cinese realizzato dai monaci buddhisti può essere raffrontato all'opera di traduzione dal greco in arabo e latino eseguita in Europa mille anni più tardi. Il confronto tra alcuni dei capitoli che seguono e quelli dedicati agli stessi temi da Needham (per es., il v. III, La matematica e le scienze del cielo e della Terra, redatto in collaborazione con Wang Ling e pubblicato nel 1959, e il v. VII, Il linguaggio e la logica, redatto da Christoph Harbsmeier e pubblicato nel 1998, dopo la morte di Needham) darà fondamento all'idea che è l'India e non la Cina a essere più ricca nel campo delle scienze astratte, come, per esempio, la matematica, la logica e la linguistica; per comprendere e apprezzare le scienze indiane dobbiamo quindi rivolgere la nostra attenzione alla nozione di 'astrazione'.

Il progresso scientifico

La scienza è caratterizzata dalla tendenza a guardare in avanti e non indietro: può essere utile trovarsi 'sulle spalle dei giganti' (una famosa espressione di Newton), ma soltanto se ciò ci consente di scorgere cose sfuggite ai giganti stessi. L'idea di progresso è essenziale per la scienza perché l'esperienza insegna che si può giungere alla verità soltanto dopo essersi emancipati dalle false credenze. Come l'evoluzione della vita, che per molti aspetti coincide con l'adattamento all'ambiente, la storia della scienza può essere considerata da molti punti di vista un percorso di avvicinamento graduale alla verità. Ovviamente, non si tratta di un progresso universale; la felicità umana, per esempio, non si è accresciuta in modo evidente o non si è affatto accresciuta, anche perché gli esseri umani hanno compiuto grandi progressi nella ricerca di nuovi metodi destinati non soltanto a salvare ma anche a distruggere le vite dei loro simili. Allo stesso tempo, nonostante le rivendicazioni delle teorie relativistiche della scienza, che si richiamano invariabilmente ai mutamenti di paradigma di Thomas Kuhn, è innegabile che noi ‒ o, per essere più precisi, quelli di noi che operano come specialisti ‒ conosciamo e comprendiamo un numero molto maggiore di cose rispetto ai più informati dei nostri antenati. Naturalmente, non tutte le scienze si sono evolute in modo costante, secondo linee di sviluppo progressive; i loro percorsi registrano dei cul-de-sac e molte conoscenze sono indubbiamente andate perdute, ma in essi sono evidenti anche grandi aperture che coincidono non soltanto con l'ampliamento ma anche con l'approfondimento delle nostre conoscenze, in particolare, sull'Universo, la vita, il linguaggio, la società e il cervello. La scienza moderna ‒ soprattutto quella successiva alla Rivoluzione scientifica ‒ conferma questa tesi pur riconoscendo il persistere di questioni irrisolte e l'emergere di problemi nuovi che sono, a loro volta, un prodotto del progresso scientifico.

Il concetto di 'progresso scientifico' non è una 'nozione popolare' ed è stato esplicitamente criticato da diversi pensatori. Tra questi, uno dei più eloquenti è stato indubbiamente Martin Heidegger, che non si è limitato a formulare una serie di preconcetti ancora oggi molto diffusi in proposito, ma ha anche affrontato alcune questioni che riguardano il concetto stesso di scienza.

Quando noi, oggi, parliamo di scienza, intendiamo qualcosa di assolutamente diverso dalla doctrina e dalla scientia del Medioevo e anche dalla epistḗmē greca. La scienza greca non fu mai 'esatta' e non lo fu perché per la sua stessa natura non abbisognava di esserlo. Perciò non ha senso alcuno affermare che la scienza moderna è più esatta di quella antica. Allo stesso modo non si può dire che la teoria galileiana della caduta dei gravi è vera e che quella aristotelica, secondo cui i corpi pesanti tendono al basso, è falsa. Infatti, la visione greca della natura del corpo, del luogo, e dei loro rapporti, riposa su una diversa interpretazione dell'ente e determina analogamente un diverso modo di vedere e d'indagare i processi naturali. Nessuno pretenderà che la Poesia di Shakespeare sia più progredita di quella di Eschilo. Ma è ancora più assurdo dire che la concezione moderna dell'ente è più esatta di quella greca. Se vogliamo pertanto afferrare l'essenza della scienza moderna dovremo liberarci del luogo comune che pretende di cogliere la natura della nuova scienza procedendo gradualmente dall'antica, sotto la guida dell'idea di progresso. (Heidegger 1950; trad. it., pp. 73-74)

I punti di forza e di debolezza di questo brano sono evidenti per chiunque abbia una certa conoscenza di una qualsiasi scienza. Non è il caso di dilungarsi sulla spiegazione del concetto di 'ente'; questo punto di vista, come è stato spiegato da A.C. Graham (1989), è privo di senso per quanto riguarda il pensiero cinese; non è neppure il caso ‒ in questa sede ‒ di dimostrare che gli standard di 'esattezza' si sono gradualmente evoluti nel corso della storia della matematica (affronteremo questo tema più avanti, in riferimento alle approssimazioni del valore di π, che nel corso della prima metà del XIX sec. furono adottate ovunque nel campo dell'analisi e furono più apprezzate in Germania che in Inghilterra). Needham rettifica, en passant, la zoppicante analogia di Heidegger, senza però menzionarlo: "Sarebbe difficile dire in qual senso Michelangelo può essere considerato un perfezionamento di Fidia, o Dante di Omero, ma non si può dubitare del fatto che Newton, Pasteur ed Einstein conoscevano un numero molto maggiore di cose sull'Universo naturale di Aristotele o di Chang Hen" (Needham 1976, cap. 23). Egli opera una distinzione tra scienza e arte molto efficace, sostenendo che le scienze sono interessate al progresso perché ricercano conoscenze attendibili. A questa ricerca dovrebbero dedicarsi gli aspiranti scienziati, a essa si sono dedicati con successo i migliori tra loro; questo dato di fatto non può essere negato richiamandosi alle pur numerose eccezioni, così come non si può negare il fatto che gli esseri umani siano razionali richiamandosi al loro comportamento irrazionale.

La nozione di progresso era tutt'altro che comune nell'antica Grecia. E.R. Dodds (1973) sostiene che questo concetto risale al V sec. a.C., quando la cultura allargò i propri orizzonti; egli conclude il suo saggio con una considerazione di carattere generale, affermando che nelle epoche di grandi progressi culturali, come il V sec. a.C., la fede nel progresso è in genere ampiamente diffusa, mentre in quelle in cui i progressi sono limitati alle singole discipline, come l'Età ellenistica, questa fede è circoscritta agli specialisti; quando lo sviluppo del sapere subisce un vero e proprio arresto, come negli ultimi secoli dell'Impero romano, la speranza nel progresso svanisce. Inoltre, un progresso rivendicato può rivelarsi immaginario, così come un effettivo progresso può celarsi dietro alla sua esplicita negazione: per es., nell'Antichità occidentale i pitagorici attribuirono a Pitagora molti risultati che furono raggiunti solo successivamente; nella filosofia indiana, il Vedānta afferma di rappresentare o di riassumere i Veda; e anche le cosmologie semiscientifiche dei Purāṇa furono attribuite ai Veda (v. cap. V). I seguaci della scienza delle gemme accettavano la teoria mitica secondo cui le pietre preziose erano generate dal corpo di un demone assassinato, Bala; altri accennavano alla spiegazione più scientifica secondo cui esse erano prodotte 'dalle qualità caratteristiche della Terra' (v. cap. XVII).

L'astronomo Lalla (VIII o IX sec. d.C.), cui accenna Pingree, era chiaramente consapevole del fatto che la sua scienza aveva compiuto grandi progressi rispetto a quella dell'epica e dei Purāṇa (un nome che letteralmente significa 'testi antichi'). Lalla volse in ridicolo la tesi enunciata in questi testi secondo cui la Terra è piatta ed è sostenuta da una tartaruga e le eclissi sono causate da un demone:

Se la Terra è piatta come uno specchio, perché l'acqua che cade dal cielo non rimane ferma ma ‒ ahimè! ‒ scorre a grande velocità in una direzione?

Se la Terra è sostenuta da una tartaruga [...], chi sostiene entrambe nello spazio? Se entrambe possono rimanere sospese nello spazio, che cosa impedisce alla Terra di rimanerci da sola?

Se siete dell'opinione che un abile demone causi le eclissi inghiottendo [il Sole o la Luna], come spiegate il fatto che un'eclissi può essere prevista attraverso il calcolo? (Subbarayappa 1985, pp. 41-45)

In Europa l'interpretazione delle scoperte come 'riscoperte' non fu limitata esclusivamente all'Antichità, ma conobbe una grande fortuna anche nelle epoche successive. Nei fondamenti della sua filosofia, Platone affermava che la conoscenza è 'memoria'. Questa concezione fu modificata in modo inaspettato dal cristianesimo, secondo cui la rivelazione divina non poteva essere perfezionata per definizione. Il mito europeo di Pitagora come sapiente progenitore della scienza è probabilmente una tarda risposta greca alla crescente popolarità di Cristo. Alcuni pensavano che i Greci dovessero il loro sapere agli Ebrei a cui era stata rivelata la vera sapienza, o attribuivano a Ermete Trismegisto molte concezioni più tarde e tutto ciò che ritenevano potesse ricondursi alla tradizione ermetica o gnostica.

è lecito chiedersi come si possa riconoscere un progresso se non si conosce il passato. La conoscenza del passato deve essere considerata propriamente una conoscenza scientifica, anche se la scienza della storia non sarà presa in esame in questa sede; l'idea che la storia non possa essere considerata una scienza, e quella che una 'scienza della scienza' non sia mai esistita in India, sono considerate insostenibili a parere di uno dei più autorevoli storici contemporanei dell'Antichità, vale a dire Romila Thapar (1978, 1986). La conoscenza scientifica nasce da intuizioni radicate nei fatti e affinate dalla logica, che sono poi costantemente verificate alla luce di entrambi questi fattori. Nello studio del passato non è possibile evitare l'uso di un metro di valutazione moderno; parliamo, per esempio, delle ruote primitive dal punto di vista delle attuali ruote dotate di raggi e dei mezzi di trasporto che ci sono familiari. Questa constatazione riguarda tanto la tecnologia quanto la scienza e Gilbert Ryle l'ha posta alla base della sua visione filosofica:

Naturalmente, c'è sempre una considerevole dose di rischio nel tentare di spiegare le dottrine di un filosofo del passato alla luce delle dottrine successive e soprattutto di quelle contemporanee. […] Ma la linea di condotta opposta, secondo cui bisogna tentare di descrivere l'evoluzione di una teoria ancora immatura senza riferirsi ai progressi di teorie più progredite, non comporta il rischio ma la certezza dell'insuccesso. Senza le ricerche successive che hanno reso più chiara la questione spesso non riusciremmo a definire esattamente la problematica di un filosofo e tanto meno la direzione e l'efficacia dei suoi tentativi di risolverla. (Ryle 1939, pp. 324-325)

A volte gli storici della scienza oscillano tra queste due linee di condotta. Nell'XI sec. lo scienziato arabo al-Bīrūnī ‒ un esperto astronomo, matematico, geografo e sanscritista ‒ eseguì uno studio dedicato ai paesi islamici e all'India, aprendo così la strada a Ibn h̠aldūn, il primo sociologo e storico delle società. Benché sapesse che sarebbe stato criticato se, da buon musulmano, non avesse denunciato l'induismo, al-Bīrūnī volle precisare che il suo dovere di storico era quello di ricercare la verità. Il primo curatore e traduttore della sua opera, Edward C. Sachau (1888), e quello moderno, Ainslie Embree (1971), sono concordi nel ritenere che la metodologia adottata da al-Bīrūnī nello studio della civiltà indiana fosse fondata sulla sua appassionata esigenza di verità. Un'analoga visione è stata enunciata dallo storico della scienza islamica Seyyed Hossein Nasr:

Lo studioso che si occupò nel modo più obiettivo dell'uomo e, per così dire, fornì i materiali sui quali Ibn h̠aldūn fondò le sue osservazioni di carattere generale sulla storia umana fu al-Bīrūnī. Autore di un'analisi approfondita sia della società islamica sia di quella indiana, a quest'ultima dedicò un'opera memorabile intitolata India, che è indiscutibilmente uno degli studi più scientifici e obiettivi sull'uomo e sulla società eseguiti nel corso dell'età medievale, in un periodo in cui nel mondo occidentale questo genere di studi non superava il livello delle cronache. (Nasr 1968, p. 231)

Sottolineando la scientificità e l'obiettività dello studio dell'uomo, Nasr parla da storico della scienza che accetta di usare la conoscenza contemporanea come metro di valutazione. Ciò, tuttavia, sembra contraddire la negazione fondamentalista del progresso che enuncia quando scrive in merito alla storia della scienza: "Il nostro obiettivo non è quello di analizzare le scienze islamiche dal punto di vista della scienza moderna e della concezione 'evoluzionista' della storia, ma è, al contrario, quello di presentare certi aspetti delle scienze islamiche considerandoli da un punto di vista islamico" (ibidem, p. 21).

Joseph Needham ha criticato questa prospettiva che, a suo parere, separa la scienza islamica dal grande movimento progressivo della scienza naturale di tutta l'umanità: "significherebbe tornare indietro e questo non è possibile"; poi aggiunge: "Per scrivere la storia della scienza, dobbiamo usare come metro di valutazione la scienza moderna ‒ è l'unica cosa che possiamo fare ‒, ma la scienza moderna è in continua evoluzione, e non è ancora giunta al termine della sua storia" (Needham 1976). Egli stesso, tuttavia, è stato a sua volta criticato, per esempio da Nathan Sivin secondo il quale la storia della scienza riguarda "non l'elencazione di scoperte isolate, ma il confronto tra sistemi complessi di idee con le loro differenti relazioni e articolazioni, e sistemi di pensiero che hanno dato origine alle scoperte" (Sivin 1970, p. 35). Anche se, al contrario di Nasr, Sivin non riconosce una verità assoluta, ciononostante la sua posizione relativistica conduce a difficoltà analoghe.

Le scienze sono campi di ricerca e di attività ben definiti e inizialmente devono essere apprese sotto la guida d'insegnanti esperti. Anche in India, le linee di discendenza della trasmissione delle conoscenze dai maestri agli allievi diedero origine a scuole o tradizioni che si perpetuarono per secoli in modo sostanzialmente indipendente dagli eventi esterni. Gli scienziati si emanciparono dai limiti imposti dal loro contesto per fare riferimento a coloro che li avevano preceduti nello studio degli stessi problemi o di questioni analoghe, ovunque avessero operato. Le opere più tarde erano spesso composte in forma di 'commenti' (bhāṣya) o di 'glosse' (ṭīkā) a testi più antichi che a loro volta derivavano dalla prima opera, spesso chiamata sūtra, di una linea di discendenza. Tuttavia, questi testi non corrispondono all'idea europea di 'commento' e 'glossa', ma molto di frequente contengono, talora senza dichiararlo esplicitamente, materiali nuovi e originali. Daniel Ingalls ha descritto in proposito il caso della logica (nyāya):

I logici trasformarono completamente le dottrine del saggio che aveva compilato il Nyāya-sūtra. In effetti, dovettero farlo per poter competere nelle discussioni con i buddhisti. Ma soltanto in alcuni rari casi le presentarono esplicitamente come opere originali. Quasi sempre essi pretesero di commentare un testo più antico, sostenendo che, anche se aveva taciuto su una certa questione, il saggio in realtà intendeva dire questo e quello. La scuola del Nyāya antico, che fu attiva per un millennio, era basata fondamentalmente su una sola opera formata da sei stratificazioni: sūtra, commentario al sūtra, primo subcommentario al sūtra, secondo subcommentario al sūtra e così via fino al sesto strato. (Ingalls 1959, p. 6)

Questa descrizione può essere applicata, in vari modi, ai commentari scientifici che saranno presi in esame nei capitoli successivi e in parte anche al 'Grande Commento' (Mahābhāṣya) di Patañjali di cui si parla nel primo dei due esempi proposti qui di seguito. Entrambi questi esempi indicano un progresso ma, considerati in una prospettiva globale, conducono istruttivamente a risultati molto diversi.

Un primo esempio: la scienza indiana del linguaggio

Come dimostra George Cardona nei capitoli dedicati alla scienza del linguaggio (capp. VIII e XIII), l'Aṣṭādhyāyī (Trattato in otto capitoli) di Pāṇini rappresenta (citiamo le sue parole) "la massima espressione della speculazione grammaticale sanscrita". Senza pretendere di voler integrare in modo sostanziale la sua analisi, tenteremo di dimostrare, combinando tra loro una serie di elementi, che dalle origini fino a Pāṇini e in una certa misura anche nel periodo successivo lo sviluppo di questa scienza registrò un enorme progresso. Nel prendere in esame la grammatica dovremo tenere conto della 'scienza del rituale' (Staal 1982). Christopher Minkowski (v. cap. IX) precisa che lo sviluppo del rituale degli Śrautasūtra (regole relative alla dottrina rivelata) è analogo a quello subito dalla scienza del linguaggio e che probabilmente ebbe luogo nello stesso periodo. Ciò consente di spiegare alcuni espedienti tecnici impiegati in entrambi i campi, tra i quali, per esempio, lo stile sūtra dell'analisi e l'uso delle 'metaregole' (paribhāṣā).

Gli Śrautasūtra ‒ che, nella versione che conosciamo oggi, furono redatti all'incirca nella stessa epoca in cui visse Pāṇini ‒ sono antichi ma non antiquati, come dimostra una caratteristica decisamente contemporanea, il concetto di default ('predefinizione'). Questo concetto e le sue applicazioni pratiche dimostrano che i primi scienziati indiani erano interessati sia agli oggetti delle loro analisi scientifiche sia al linguaggio stesso della scienza ‒ un fatto che, come vedremo più avanti, non è privo di significative implicazioni. Nel rituale śrauta è previsto un gran numero di offerte od oblazioni, di sacerdoti e di strumenti. Poiché sarebbe stato controproducente indicare in tutte le fasi del rituale a quale oblazione, a quale sacerdote e a quale strumento fosse necessario ricorrere, quando non era specificata un'altra opzione si applicavano i criteri di predefinizione; così, nel caso delle oblazioni si presupponeva di dover ricorrere al burro chiarificato, in quello dei sacerdoti all'adhvaryu dello Yajurveda e in quello degli strumenti al mestolo chiamato juhū ('lingua'). Comunque, vi erano diversi livelli di predefinizione: per esempio, nei casi in cui la 'lingua' era già usata e non era indicato nessun altro strumento, l'oblazione doveva essere eseguita con un altro tipo di mestolo definito sruva ('fluente'). Anche il manuale rituale di āpastamba (V-IV sec. a.C.) adotta questo sistema di predefinizione (ma ne esistevano molti altri) e ne spiega l'uso per mezzo di quattro metaregole: nel conciso stile dei sūtra (24.1.23) si prescrive che quando 'egli esegue un'oblazione', si deve intendere che quest'ultima sarà 'di burro chiarificato'; (24) come agente s'intende l'adhvaryu; (25) come strumento, la juhū; (26) quando questa è già utilizzata, lo sruva. Pāṇini (2.3.1) ricorre a un meccanismo analogo nella sua spiegazione delle relazioni dei kāraka (v. cap. VIII).

Si possono distinguere tre fasi progressive nel primo sviluppo della scienza indiana del linguaggio, la prima delle quali è rappresentata dai Padapāṭha, la seconda dai Prātiśākhya, la terza dalla grammatica di Pāṇini e dai suoi primi commenti. Rivolgeremo una particolare attenzione alla prima fase e combineremo tra loro le altre due che saranno esaminate nei dettagli da G. Cardona.

Vashishta N. Jha (1987) ha distinto cinque fasi nell'analisi del Ṛgveda (Veda degli inni). La prima coincide con l'isolamento dei pada, in quanto 'parole'. Nella seconda si separa il 'tema' dal 'suffisso' (per es., ṛṣibhiḥ è analizzato come ṛṣi-bhiḥ) e si effettua l'analisi, che consiste nell'inserire una breve pausa nella recitazione, chiamata avagraha ('separazione'). La terza fase riguarda i casi che non sono soggetti alle regole del sandhi ('adattamento fonologico'), come, per esempio, le vocali lunghe delle terminazioni duali: -ī, -ū, -e. Queste ultime sono chiamate pragraha o pragṛhya ('marcate') e nella recitazione sono seguite da iti, come, per esempio, saptaputram iti. Nella fase successiva, l'analisi dell'avagraha è estesa ai composti nominali (per es., saptaputram è analizzato in sapta-putram). Jha non menziona l'analisi parigṛhya, che consiste nello 'scandire e separare' (come, per es., appunto saptaputramiti in sapta-putram), ma è evidente che queste tre fasi, ossia avagraha, pragṛhya e parigṛhya, rivelano una graduale 'estensione' o 'generalizzazione' dell'analisi.

Inizialmente i casi in cui i due segmenti separati dall'analisi avagraha corrispondevano a tema nominale e suffisso non si distinguevano chiaramente da quelli in cui s'identificavano con gli elementi di un termine composto. Tuttavia, con il passare del tempo questa distinzione divenne sempre più chiara. Nel suo studio del Taittirīyapadapāṭha (Padapāṭha della scuola Taittirīya), pubblicato nel 1873, Albrecht Weber individuò un analogo processo di generalizzazione che andava dal Prātiśākhya del Ṛgveda e dell'Atharvaveda (Veda degli Atharvan) al Taittirīyaprātiśākhya (Prātiśākhya della scuola Taittirīya), nel corso del quale si trattarono tutti i casi avagṛhya come parigṛhya, compiendo un decisivo progresso, e al Vājasaneyiprātiśākhya (Prātiśākhya della scuola dei Vājasaneya), che segnò un'ulteriore evoluzione, includendo i casi pragṛhya.

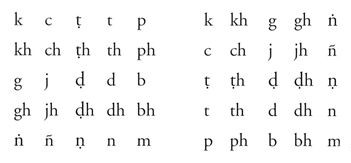

Se rappresentiamo le parole sotto la forma di simboli convenzionali che indicano numeri, il flusso continuo delle parole della Saṃhitā sarà descritto da 1 2 3 … e la cadenza del Padapāṭha, in cui le parole sono isolate, da 1/2/3/…; saremo quindi in grado di valutare il progresso includendo una composizione vikṛti, come, per esempio, il Kramapāṭha o 'recitazione passo-passo': 1 2 / 2 3 / 3 4 / 4 5 / … Quest'ultima forma inizialmente era chiamata ubhayam antareṇa ('tra le altre due') perché include sia il Saṃhitāpāṭha sia il Padapāṭha. Nel Ṛgveda, la recitazione 'marcata e separata' saptaputram iti sapta-putram ha luogo soltanto nel Kramapāṭha e non nel Padapāṭha; tuttavia, essa è tipica del Taittirīyapadapāṭha e probabilmente della recitazione dello Yajurveda in generale. Potrebbe essere un'invenzione legata allo Yajurveda ma, in ogni caso, questo accostamento sembra suggerire che lo Yajurvedapadapāṭha, o uno dei Padapāṭha dello Yajurveda, e il Ṛgvedakramapāṭha risalgano allo stesso periodo, non molto successivo al 700 a.C. (Deshpande 1997). A quel tempo, i suoni della lingua erano considerati configurazioni bidimensionali, come, per esempio, il quadrato di 5×5 consonanti occlusive (pañca te pañcavargāḥ):

Le due tavole concordano tra loro e sono equivalenti perché presentano la stessa struttura; inoltre, esse illustrano le osservazioni di L. Renou e J. Filliozat secondo cui "una scrittura alfabetica di tipo semitico avrebbe impedito lo studio della fonetica in India, perché avrebbe fornito un modello di analisi dei suoni pratico ma non scientifico" (Renou 1953, p. 668). In altre parole, in India la linguistica nacque non 'malgrado', ma 'grazie' all'assenza della scrittura (Staal 1989a). Bisogna osservare che la struttura dei due quadrati, se ruotata di 180° intorno alla diagonale, sembra diversa, mentre rimane identica a livello di rappresentazione mentale, per esempio nella memorizzazione.

Separando tra loro le parole, l'analisi del Padapāṭha produceva un effetto opposto a quello che si proponeva, induceva cioè a 'dimenticare' le parole; forse è proprio questa una delle ragioni per cui fu elaborato il Kramapāṭha. Ben presto emersero altri tipi di analisi come, per esempio, il Jaṭāpāṭha, o 'recitazione intrecciata', dal termine con cui si designavano le ciocche di capelli intrecciate oppure arruffate, rappresentabile in forma numerica con 1 2 2 1 1 2 / 2 3 3 2 2 3 / 3 4 4 3 3 4 / … La recitazione intrecciata invertiva l'ordine delle parole e introduceva nuove forme che non comparivano nei tipi precedenti, inclusa la Saṃhitā originaria; per esempio, nella recitazione di un passo del Ṛgveda (1.164.1) l'inversione di palitasya hotuḥ si risolve in hotuḥ palitasya. A tale proposito Johannes Bronkhorst (1991) ha sollevato una questione interessante in un contesto analogo: queste procedure devono essere considerate 'prescrittive' o 'descrittive'? Si tratta di una questione molto importante per la tesi secondo cui l'analisi Padapāṭha è la prova di un progresso scientifico, dal momento che la scienza è, o almeno dovrebbe essere, descrittiva e analitica e non prescrittiva.

A prima vista, la risposta a questa domanda sembra ovvia: queste forme non appaiono nella tradizionale Saṃhitā vedica ed erano quindi prescritte. Tuttavia, tale risposta non è in realtà corretta perché non tiene conto delle distinzioni esistenti tra l'analisi di un corpus ben definito di espressioni, qual era la Saṃhitā vedica, e l'analisi del linguaggio parlato costituito da un numero infinito di frasi. M.M. Deshpande ha formulato una risposta in modo implicito, sottolineando che i brahmani che eseguivano queste recitazioni "usavano forme sanscrite meno antiquate nelle loro attività accademiche e rituali" (Deshpande 1997, p. 61). È vero che l'inversione introduce le forme anārṣa che non fanno parte del corpus vedico, ma queste forme erano usate nel linguaggio parlato, o in qualsiasi altro modo lo si voglia definire. L'inversione grammaticale corretta della frase palitasya hotuḥ nel linguaggio parlato è hotuḥ palitasya e non una forma grammaticalmente scorretta come, per esempio, *hotur palitasya o *hoto palitasya. Le inversioni corrette appartengono al linguaggio e quindi sono descrittive e non prescrittive. Sotto questo aspetto sono forme diverse da quelle esclusivamente rituali e grammaticalmente scorrette (come, per es., othāmo daiva made) e da altre "bizzarre contorsioni liturgiche" (per riprendere un'espressione di Caland 1907, p. 232, n. 8), o dalle forme del Sāmaveda (Veda dei canti), come, per esempio, o gnā ā yā hi. Queste strane forme non potevano che essere prescritte; possono essere considerate ascendenti della linguistica soltanto nella misura in cui facilitarono la pratica di scrittura delle regole. Le sequenze ārṣa furono in seguito definite da Pāṇini chandas ('vediche'); le sequenze anārṣa possono essere considerate anticipazioni dello studio dedicato dallo stesso Pāṇini al linguaggio parlato o bhāṣā.

La seconda e la terza fase dello sviluppo della linguistica indiana sono rappresentate dai Prātiśākhya (manuali di fonetica e fonologia) e dalla grammatica di Pāṇini. I testi chiamati Prātiśākhya enunciavano le regole che legavano le Saṃhitā ai Padapāṭha (testi analitici) così come ad altre vikṛti e indicavano i loro scopi: "[lo studio del Padapāṭha ha] lo scopo di afferrare saldamente (dārḍhya) le Saṃhitā vediche" e "lo studio del Kramapāṭha ha lo scopo di afferrare saldamente i Saṃhitāpāṭha e i Padapāṭha" (Śaunakīyacaturādhyāyikā 4.4.8-9, in: Deshpande 1997, pp. 612-613). Le relazioni esistenti tra i primi due sono espresse in modo ambiguo con l'espressione padaprakṛtiḥ saṃhitā che potrebbe significare 'La Saṃhitā è la base del Pada' o 'La Saṃhitā ha il Pada alla sua base'. I Prātiśākhya adottavano in generale la seconda interpretazione, enigmatica dal nostro punto di vista storico, che indicava un ritorno ai compositori che combinarono per la prima volta le parole nel loro linguaggio ispirato, proprio come facciamo noi ogni volta che parliamo o scriviamo. Pāṇini ricorre esclusivamente a quest'ultimo metodo e risale dalle parole alle frasi. La sua spiegazione delle forme vediche si limita quindi al Padapāṭha. Le regole vediche di Pāṇini "sono regole di supporto che vengono ad aggiungersi alle regole già stabilite e giustificate in base al sanscrito classico. Se si cancellassero tutte le regole propriamente vediche contenute nell'Aṣṭādhyāyī, non sarebbe facile ricostruire la loro presenza in base alla struttura di quel che resta" (Kiparsky 1979, p. 56). All'inizio del capitolo dedicato ai Prātiśākhya della sua Grammatical literature che venne pubblicata nel 1977, Hartmut Scharfe afferma:

Gli studiosi moderni si sono trovati ad affrontare soprattutto una questione, quella relativa alle relazioni esistenti tra i Prātiśākhya e Pāṇini. Inizialmente la fede nel costante progresso dell'umanità ha indotto a ritenere che i Prātiśākhya, meno scientifici, dedicati all'esame di una sola Saṃhitā nella sua forma esteriore e spesso formulati in uno stile rudimentale, fossero anteriori all'opera di Pāṇini che rivela un'ampia prospettiva ed è redatta in uno stile conciso. Ma ben presto si è dovuto ammettere che almeno alcuni Prātiśākhya presuppongono la conoscenza dell'opera di Pāṇini. (Scharfe 1977)

Naturalmente, il Vājasaneyiprātiśākhya è posteriore a Pāṇini, che non conosceva neppure la Vājasaneyisaṃhitā. A mio avviso, non è detto che si possa parlare di un progresso costante dell'umanità ‒ ci sono troppe eccezioni e troppi dubbi ‒ però si può dimostrare come l'evoluzione che dal Padapāṭha conduce al Prātiśākhya e poi a Pāṇini indichi un progresso scientifico. La chiave della discordanza di opinioni su tale questione è che i Prātiśākhya sono precedenti a Pāṇini a causa della loro struttura e della loro funzione e non per le forme sopravvissute, che potrebbero essere state influenzate da Pāṇini o da altri grammatici. Sostenere che il 'genere' dei Prātiśākhya sia posteriore a Pāṇini equivale a sostenere che la termodinamica del XIX sec. è posteriore alla meccanica quantistica del XX sec. perché in un testo di termodinamica del XX sec. è stato individuato un riferimento alla meccanica quantistica.

Considereremo ora un'altra caratteristica, già brillantemente descritta da Surya Kanta (1968), che ha affrontato lo studio dei Prātiśākhya con lo stesso spirito analitico rivelato in seguito da V.N. Jha nell'esame del Ṛk-padapāṭha. Surya Kanta opera una distinzione tra le enumerazioni o elenchi (gaṇa) e le generalizzazioni spiegate nelle regole dei sūtra. Egli ammette che un Prātiśākhya nella forma in cui ci è pervenuto possa presentare una serie di generalizzazioni ed essere, al tempo stesso, più antico di un altro quasi esclusivamente costituito da elenchi. Quindi opera una distinzione tra due tipi 'ideali' che, sull'esempio di Deshpande (1997), definiremo 'tipo A' e 'tipo B': il primo è costituito da elenchi esaustivi di esempi che espongono modelli di strutture linguistiche, ma non regole generali, e coincide con la prima fase, mentre il tipo B contiene regole generali, così come le eccezioni a queste regole generali, e coincide con la seconda fase.

Deshpande (ibidem, p. 59) elogia la "splendida edizione del 1939 di un diverso Atharvaprātiśākhya" di Surya Kanta, ma non concorda con quest'ultimo nel ritenere che il tipo B sia un perfezionamento del tipo A. Egli asserisce, al contrario, che "in realtà, le elencazioni dipendono dalle generalizzazioni e le generalizzazioni dipendono dalle elencazioni" (ibidem, p. 60). Le generalizzazioni, tuttavia, sono ricavate dagli elenchi e quindi dipendono da questi ultimi. A partire da una generalizzazione non è difficile compilare un elenco, ma a quale scopo ‒ a meno che non si tratti di un elenco di eccezioni?

I tipi ideali di Surya Kanta servono a spiegare lo straordinario progresso compiuto nel corso del primo sviluppo della linguistica indiana. In primo luogo, i Veda si distinguevano nettamente dai poemi trasmessi oralmente dai cantori, in generale inclini a introdurre cambiamenti. Essi dovevano essere ben compresi e tenuti a mente. L'insolita, se non ossessiva, attenzione alle minutiae del linguaggio comunemente parlato può essere spiegata soltanto con la più antica esigenza di stabilire un'accurata recitazione destinata ad accompagnare la celebrazione del rituale. L'attenzione nei confronti dell'analisi del linguaggio, che abbiamo definito 'ossessiva', sarebbe chiamata 'rispetto per i fatti' in un contesto scientifico. I primi fatti descritti dalle regole dei sūtra erano eventi rituali; in seguito, però, emerse l'esigenza di sottoporre all'analisi anche il linguaggio parlato. Gran parte di questo lavoro potrebbe essere stata svolta da una serie di precursori le cui opere sono andate perdute, ma il primo autore di cui sia attestato l'esplicito proposito di sottoporre ad analisi il linguaggio parlato è Pāṇini. Nella sua epoca, lo sviluppo della linguistica si era già manifestato con una serie di generalizzazioni ed egli compì ulteriori progressi, approfondendo la formalizzazione, una ben nota caratteristica della sua grammatica.

I primi grammatici che seguirono l'esempio di Pāṇini dei quali ci sono pervenute le opere sono Kātyāyana e Patañjali, autori delle 'glosse' (varttika) e del Mahābhāṣya (o Grande Commento alle summenzionate glosse; v. cap. VIII). All'inizio del XIX sec., gli studiosi ritenevano che Kātyāyana fosse un rivale di Pāṇini che aveva tentato di individuare delle imprecisioni nella sua opera e che Patañjali avesse cercato di giustificare Pāṇini contraddicendo Kātyāyana. Nel 1876, Franz Kielhorn confutò questa tesi in un opuscolo, oggi considerato conclusivo dalla maggior parte degli studiosi. Egli dimostrò per la prima volta che Kātyāyana non si era limitato a criticare le regole di Pāṇini, ma che molto spesso le aveva anche giustificate confermando quindi la sostanziale correttezza del vārttika presentato due millenni più tardi da Nāgoji Bhaṭṭa: sūtre'nuktaduruktacintākāratvaṃ vārttikatvam; Kielhorn ne offrì la seguente versione parafrasata: le glosse "considerano se nei sūtra sia stato omesso qualcosa che avrebbe dovuto essere specificato o se in essi vi sia qualcosa di superfluo, erroneo o espresso in maniera insoddisfacente" (Kielhorn 1876, pp. 51-52). Per quanto riguarda Patañjali, egli ha dimostrato che sia il suo rifiuto sia la sua accettazione di certe glosse sono esplicitamente motivati e ha concluso affermando che: "In nessun caso, Patañjali commenta Pāṇini con il semplice intento di spiegarlo, ma sull'esempio di Kātyāyana, tenta di scoprire se nei sūtra sia stato omesso qualcosa che avrebbe dovuto essere specificato, o se in essi vi sia qualcosa di superfluo, di erroneo o in qualche modo suscettibile di discussione" (ibidem, p. 56).

L'esame dell'opera dei grammatici più tardi (esposto da G. Cardona) concorda con la descrizione di Louis Renou, secondo la quale essi si dedicarono "all'approfondimento delle dottrine" o "alla loro volgarizzazione" (Renou 1940, I, p. 32). Kielhorn (1881) aveva già osservato che gli sviluppi successivi a Pāṇini sono legati al tentativo di perfezionare il suo ordinamento e ad altri 'scopi utili'. Lo studioso più originale di questo periodo fu indubbiamente Bhartṛhari, che elaborò una nuova teoria della grammatica e rivolse una grande attenzione alla semantica e alla filosofia della grammatica. Rinviando tale questione al paragrafo successivo, per il momento ci limiteremo a riassumere quanto constatato finora: nella scienza indiana del linguaggio e soprattutto nella sua fase di formazione è individuabile un enorme progresso.

Occorre ricordare altri due fatti. Il primo è che la scienza indiana del linguaggio ha avuto vaste implicazioni pratiche in molte regioni asiatiche: questa scienza, che in origine era esclusivamente orale, ha influenzato infatti non le forme ma l'ordine e l'organizzazione di quasi tutte le scritture dell'Asia meridionale, centrale e sudorientale, così come quelle dell'Asia orientale; tra queste ricorderemo le scritture brāhmī, kharoṣṭhī, gupta, khotanese, siddham, tibetana, nepalese, bengalese, nāgarī, gujaratī, pallava, kannada, telugu, tamil, malayalam, singalese, birmana, thailandese, khmer, giavanese e balinese. Nell'Asia orientale, l'unico sistema di caratteri che resistette all'indianizzazione fu quello cinese, che conservò la sua indipendenza nonostante la rappresentazione del sanscrito fosse fatta con il sistema di scrittura siddham. In Asia centrale, invece, nel corso di un periodo relativamente breve, la lingua cinese fu scritta ricorrendo ad alcuni alfabeti indiani o di derivazione indiana come, per esempio, la brāhmī, il tibetano o il ḥPhags-pa (creato dal lama omonimo, a partire dal tibetano, per l'imperatore mongolo Khubilai Khān affinché fosse utilizzato come scrittura internazionale nel suo Impero asiatico). In Giappone il sistema indiano fu adottato nei sillabari hiragana e katakana che furono ideati nel corso del periodo Heian (794-1185) e combinati con i caratteri cinesi nel sistema di scrittura giapponese. In Corea, infine, il sistema indiano portò all'elaborazione della scrittura han'gul, creata nel 1444 da un comitato di studiosi scelti dall'imperatore.

Il secondo fatto importante ai fini della nostra analisi è che la linguistica moderna non sarebbe esistita se Franz Bopp (1791-1867) non avesse individuato il metodo con cui analizzare le parole dividendole in unità semantiche più piccole grazie alla grammatica sanscrita pubblicata nel 1808 dall'inglese Charles Wilkins, la quale era a sua volta basata sulla grammatica sanscrita di Pāṇini (Thieme 1982-83). Con l'aiuto delle tecniche di analisi descritte in questo testo, Bopp riuscì per la prima volta a confrontare tra loro diversi linguaggi affini in modo sistematico e scientifico, introducendo così un nuovo paradigma nella linguistica (Staal 1989b). La linguistica moderna non sarebbe nata senza la tradizione grammaticale sanscrita.

Un secondo esempio: le scoperte indipendenti e la serie di potenze

Il progresso compiuto dalla matematica può essere valutato attraverso le successive approssimazioni del valore di π che furono prodotte nel corso del tempo. In India, quest'area di indagine registrò nel corso di un millennio considerevoli progressi, ai quali, tuttavia, si giunse attraverso un percorso piuttosto tortuoso. Nel cap. X Takao Hayashi riferisce che verso il 500 d.C. Āryabhaṭa I stabiliva per il rapporto π tra la lunghezza della circonferenza e quella del diametro di un cerchio il valore 62.832/20.000 o 3927/1250=3,1416. Non sappiamo come Āryabhaṭa fosse giunto a determinare questo valore o da dove l'avesse ricavato. La maggior parte dei matematici più tardi adottarono i valori 3 oppure 101/2, precedentemente stabiliti dai matematici jaina, precisando in generale a questo proposito che '3 è per gli usi pratici e 101/2 per i calcoli accurati'. Tutti, o quasi tutti, questi studiosi più tardi molto probabilmente conoscevano il valore proposto da Āryabhaṭa, ma non lo consideravano affidabile perché non potevano verificare direttamente il metodo attraverso il quale egli l'aveva ricavato. Tra il XV e il XVII sec., con la scuola di Mādhava o 'Nuova onda nel Sud', grazie alla scoperta dello sviluppo di una serie di potenze di π, si stabilì un'approssimazione del suo effettivo valore fino a undici decimali. Questo procedimento è stato descritto nei dettagli da Hayashi, Kusuba e Yano (Hayashi 1989).

Nello stesso periodo furono scoperte anche serie trigonometriche simili alle serie di potenze di π; in seguito, Leibniz, Newton e Gregory le scoprirono per la seconda volta. Si può forse presumere che queste due scoperte siano storicamente connesse tra loro? Lo storico della matematica B.L. van der Waerden adotta su basi euristiche l'ipotesi di una 'origine comune'; vale la pena di citare per esteso il brano in questione:

Le grandi scoperte nel campo della matematica, della fisica e dell'astronomia, escludendo alcune rare eccezioni, sono state effettuate una sola volta. Gli epicicli e i deferenti [delle orbite apparenti dei pianeti], la sfericità della Terra, il sistema eliocentrico, le tre leggi di Keplero, le tre leggi della meccanica di Newton, la legge di gravitazione universale, sono state scoperte una sola volta. Ciò vale anche per le leggi dell'ottica, dell'elettricità e del magnetismo e così via. Nel campo della matematica si registrano alcuni casi di scoperte indipendenti, come, per esempio, la scoperta della geometria non euclidea effettuata da Gauss, Bolyai e Lobačevskij, ma la grande maggioranza delle grandi scoperte nel campo della geometria, dell'algebra e dell'analisi sono state effettuate una sola volta. Quando constatiamo che un grande e fondamentale teorema, come, per esempio, quello di Pitagora, certamente non facile da elaborare, era noto in diversi paesi, la cosa migliore da fare è adottare l'ipotesi della dipendenza. (van der Waerden 1983, p. 10)

Sembra che molti storici non accettino il principio euristico che conclude il brano citato, ossia "la cosa migliore da fare è adottare l'ipotesi della dipendenza"; frequentemente, infatti, essi presumono l'indipendenza delle invenzioni e, di conseguenza, non tentano neppure di spiegare le analogie. A molti altri studiosi, tuttavia, l'ipotesi della dipendenza appare come un criterio molto efficace; adottando questa ipotesi, spesso si riescono a individuare degli 'anelli mancanti' o altre indicazioni di connessioni e interazioni tra le diverse civiltà (ibidem).

Le serie di potenze scoperte da Mādhava, Nīlakaṇṭha, Śaṅkara, Leibniz, Newton e Gregory sono grandi scoperte, certamente non 'facili da effettuare'; cosa suggerisce in proposito l'adozione del principio euristico di van der Waerden?

È molto probabile che numerosi matematici arabi si siano ispirati a predecessori indiani, anche se, a eccezione di alcuni celebri casi, come, per esempio, quelli di al-ḫwārazmī e di al-Bīrūnī, non disponiamo di prove che possano accreditare questa ipotesi. Essa, tuttavia, sembra trovare una conferma nella Geschichte der Elementarmathematik (Storia della matematica elementare) di J. Tropfke, in cui le grandi scoperte sono presentate in ordine cronologico e le sezioni dedicate alla scienza indiana spesso precedono quelle relative alla scienza araba creando l'impressione di uno sviluppo continuo. L'influenza esercitata dalla matematica indiana su quella araba è certamente più profonda di quella rilevata dalle nostre fonti, e questa conclusione concorda con la tesi di D. Pingree secondo il quale il campo in cui la scienza occidentale ha maggiormente risentito dell'influenza indiana è la matematica, dal momento che essa si esercitò attraverso la mediazione degli Arabi che svilupparono e integrarono liberamente non soltanto le conoscenze dei testi greci, ma anche le tradizioni ancora vive in India. In generale, si ritiene che gli Arabi fossero in contatto con gli abitanti dell'India meridionale, ma si nega l'esistenza di una reciproca influenza scientifica (Rahman 1999c; Chand 1946). A quanto risulta, gli Arabi non conoscevano la serie di potenze e non diffusero questa conoscenza in Europa; siamo quindi in presenza, fino al rinvenimento di una nuova prova, di un caso d'invenzione indipendente, analogo a quello della geometria non euclidea.

Perché, al contrario delle scoperte di Leibniz e di altri scienziati europei, le invenzioni della scuola di Mādhava non sono considerate in relazione alla 'scienza moderna' o alla 'rivoluzione scientifica'? O, in altri termini, perché quest'ultima ha avuto luogo in Europa e non in India? Più avanti torneremo ad affrontare questo problema e abbozzeremo una risposta conclusiva; a tal fine, tuttavia, sarà necessario fornire alcune precisazioni. Benché avessero ideato un eccellente sistema di notazione decimale, gli Indiani seguitarono a usare un sistema sillabico di notazione numerica. Āryabhaṭa conosceva questo metodo, e a partire dal VII sec. nell'India meridionale s'iniziarono a utilizzare quattro sistemi chiamati kaṭapayādi (v. cap. X), tutti piuttosto laboriosi, che si distinguevano per una singolare caratteristica, ossia sillabe diverse potevano riferirsi allo stesso numero. Indubbiamente questo sistema era molto utile dal punto di vista letterario e introduceva un elemento di gioco: una sequenza di sillabe poteva infatti essere letta come un indovinello o un racconto.

I cinque numeri della sequenza dei termini dello sviluppo potenziale del seno, nella Tantrasaṃgrahavyākhyā (Esposizione del compendio della dottrina [astronomica]), sono indicati dalle parole vidvān, tunnabala, kapīśanicaya, sarvārthaśīlasthira e nirviddhāṅganarendraruṅnigadita. In generale il significato di queste notazioni tendeva a un 'crescendo' di fantasia: 'studioso', 'force de frappe', 'una moltitudine di dèi scimmia', 'costante in tutti i tipi di virtù' e 'Narendra con gli arti feriti conosciuto come ruc ('lucentezza')'. I matematici del Kerala si dilettarono ad attribuire ai loro numeri questo genere di nomi. A questo proposito, Bibhutibhusan Datta e Avadhesh Narayan Singh (Datta 1962, I, p. 64) osservano: "Bisogna notare che i sistemi alfabetici hindu, a differenza di quelli usati dai Greci e dagli Arabi, non erano utilizzati dalle persone ordinarie oppure allo scopo di eseguire dei calcoli; la loro conoscenza era diffusa soltanto tra gli eruditi che usavano esprimere i numeri in versi". Un'altra osservazione di questi autori riguarda le quattro varianti del sistema kaṭapayādi: "Probabilmente è a causa della disomogeneità della notazione che l'uso di questo sistema non si generalizzò" (ibidem, p. 69).

Il linguaggio della matematica indiana è complesso a causa di questi sistemi numerici e di altri nomi speciali, notazioni artificiali, termini tecnici e abbreviazioni che variano da regione a regione. Invece di usare il semplice sistema di notazione decimale, i matematici indiani seguitarono a usare il sanscrito, una lingua che, benché fosse formale, non era abbastanza formale o artificiale né tale da trasformarsi in un linguaggio matematico artificiale 'separato'; potrebbe essere questa la ragione per cui la scoperta di Mādhava non superò i confini del Kerala, per non dire dell'Oriente, e non condusse a quella che potrebbe essere definita una 'rivoluzione scientifica indiana'.

Contesti, retroterra culturali e la lezione di Newton

Needham ‒ come si è detto ‒ è stato criticato da Nathan Sivin, secondo cui la storia della scienza richiede non "un'enumerazione di 'scoperte isolate'", ma "il raffronto di insiemi completi di idee con le loro relazioni reciproche e le loro articolazioni integre" e "di interi sistemi di pensiero che sono serviti da matrice alle scoperte". Queste critiche, però, possono essere applicate alla storia delle idee ma non alla storia della scienza, dal momento che le verità scientifiche devono essere universali e non possono dipendere da un particolare contesto o retroterra culturale; per esempio, il fatto che il risultato della moltiplicazione di 2 per 2 sia uguale a 4 esprime una verità universale. Venendo a sapere, per esempio, che i cacciatori di teste avevano scoperto che 'due noci per due noci equivalgono a quattro noci' così come 'due teste per due teste equivalgono a quattro teste', non dobbiamo ridurre o attribuire questa significativa scoperta al 'raffronto di insiemi completi ecc.', o di 'interi sistemi di pensiero'; imponendo queste limitazioni arbitrarie, si trasforma la scoperta dei cacciatori di teste in qualcosa di completamente diverso da quella espressa da '2×2', alla quale non potrebbe più essere commisurata. È comunque da precisare, per concludere, che la civiltà dei cacciatori di teste non ha nulla a che fare con questa scoperta.

Le critiche di Nathan Sivin, che nascono da una posizione relativistica o conducono a una tale posizione, sono analoghe a quelle formulate da Seyyed Hossein Nasr, che pure si basano sull'accettazione del concetto di 'verità assoluta'; entrambe, tuttavia, possono essere confutate da quella che può essere definita la 'lezione di Newton'.

Isaac Newton (1642-1727), la figura più rappresentativa della scienza moderna, era un esperto storico e possedeva un patrimonio assai vasto di cognizioni sulle dottrine antiche. Benché avesse studiato a fondo l'Antico Testamento, egli non riteneva che questo testo contenesse verità più inoppugnabili di quelle racchiuse nelle testimonianze egizie, fenicie o caldee. Newton credeva nelle tradizioni esoteriche trasmesse attraverso una linea di discendenza ininterrotta che risaliva alla rivelazione criptica originale babilonese, per cui riteneva, anche nel corso delle sue indagini più creative nel campo della fisica o della filosofia della Natura, di riscoprire le antiche dottrine che Pitagora, Mosè, Democrito, Salomone e altri saggi avevano già enunciato in forma di parabole e simboli.

Newton espresse le sue idee in alcuni manoscritti, costituiti da almeno un milione di parole sull'alchimia e le tradizioni antiche; poi collocò questi manoscritti in una scatola che lo seguì nel viaggio da Cambridge a Londra, dove in seguito fu abbandonata. Soltanto di recente alcuni di questi testi sono stati dati alle stampe; infatti, sia gli storici positivisti della scienza sia le autorità religiose ne osteggiarono la pubblicazione, i primi in considerazione del contenuto troppo religioso e i secondi perché tale contenuto religioso non era di loro gradimento. L'economista John Maynard Keynes, il quale nel corso di tutta la sua vita non ha mai cessato di studiare le opere di Newton, ricorda che il vescovo Horsley, cui era stato chiesto di esaminare la scatola in vista della pubblicazione dei manoscritti, "scrutò con orrore il suo contenuto e richiuse precipitosamente il coperchio" (Keynes 1951, p. 317). Secondo Keynes, Newton doveva essere considerato l'ultimo rappresentante della tradizione esoterica più che il primo fisico moderno.

Un insigne studioso delle opere di Newton parla così del suo interesse per l'alchimia:

Benché il periodo precedente ai Principia coincida con uno degli apici della produzione quantitativa di questi testi, la metà o la maggior parte di essi, contenenti in totale più di 600.000 parole dedicate all'alchimia, furono redatti all'inizio degli anni Novanta del XVII sec., cioè subito dopo i Principia. Questa circostanza mi ha molto colpito: è indubbiamente la conclusione più significativa che emerge dallo studio dell'ordine cronologico di questi testi. L'interesse di Newton per l''arte' non può essere considerato un'infatuazione giovanile, né un'aberrazione senile. Esso coincide con la fase centrale della sua carriera scientifica e abbraccia il periodo della maggior parte delle scoperte su cui si basa la sua reputazione. In realtà, sembra che l'alchimia sia stata la sua passione più duratura. (Westfall 1975, p. 195)

Lo stesso Newton non pubblicò alcuna delle sue opere alchemiche e storiche, ma considerò con grande attenzione ogni virgola del testo dei Principia, che furono dati alle stampe nel 1687 per impulso e grazie alla collaborazione di Edmund Halley. Nei Principia Newton presenta i risultati delle proprie ricerche sotto la forma di deduzioni, in un latino semplice, un 'linguaggio'non ancora matematizzato. La reputazione di Newton sarebbe diversa se egli avesse derivato le leggi del moto da Ermete Trismegisto.

A prescindere dagli insegnamenti di carattere scientifico, Newton ci ha impartito un'importante lezione: quella di guardare ai risultati e non a ciò che gli scienziati o altri specialisti possono dire o credere al riguardo. Se dovessimo raffrontare tra loro insiemi completi di idee con le loro relazioni reciproche e le loro articolazioni complessive, e rivolgere la nostra attenzione a interi sistemi di pensiero che sono serviti da matrici alle scoperte, dovremmo valutare la fisica di Newton alla luce di tutto il contenuto della famigerata scatola. La lezione di Newton insegna invece che l'interesse della scienza risiede nella 'enumerazione di scoperte isolate' di Needham, 'astratte' dal loro contesto. Gli storici della scienza devono quindi ‒ per certi versi ‒ 'astrarre' dai contesti e dai retroterra culturali; soltanto dopo essersi dedicati a questo compito, potranno prendere in esame la dimensione della scienza in una data civiltà. A questo riguardo, nella sua interessante opera The dilemma of context, edita nel 1989, Ben-Ami Scharfstein contrappone il 'contestualismo' al 'non contestualismo', tenta di valutare i loro risultati e di individuare un approccio intermedio. Per quanto riguarda i retroterra linguistici, egli raffronta le considerazioni di Charles Kuhn sul termine 'essere' nella lingua greca e quelle di A.C. Graham sull'assenza di questa nozione nel cinese:

Sembra che nessuno dei due studiosi possa evitare di parteggiare per la lingua che egli studia e di apprezzarne la capacità di distoglierci dall'errore e condurci alla verità. Benché non concordino fra loro su ciò che bisogna considerare errore e ciò che bisogna considerare verità, entrambi ritengono che questi linguaggi non tendano a imporre, ma a predisporre, ossia che si limitino a facilitare l'articolazione di un genere di asserzione a svantaggio di un altro. Ritengo che dovremmo riconoscere il contenuto di verità di questo giudizio e accettarlo. (Scharfstein 1989, p. 120)

La storia sembra aver appreso la lezione di Newton; questo scienziato è noto per i risultati conseguiti nel campo della fisica e nelle aule scolastiche s'insegnano le sue leggi sul moto, ma soltanto gli storici sono a conoscenza delle credenze (o almeno di un certo numero di credenze) del loro scopritore. La scienza non deve essere legittimata dalle tradizioni o dai retroterra culturali, ma dai fatti e dalla logica; è soprattutto a questi ultimi che gli storici della scienza devono rivolgere la propria attenzione. La lezione di Newton spiega la rapida espansione della scienza in tutte le regioni del mondo, sia tra i popoli che possedevano una tradizione scientifica, sia tra quelli che ne erano privi, ma il suo intrinseco significato è più profondo. Pitagora era vegetariano e credeva nella metempsicosi, Kepler era un astrologo, Newton un alchimista, L.E.J. Brouwer un teosofo e Srinivasa Ramanujan, il più grande matematico indiano degli ultimi cinque secoli, attribuì i suoi teoremi a una dea venerata nell'India meridionale, Namagiri. Sulle convinzioni di moltissimi scienziati non sappiamo nulla, ma ciò non ha alcuna importanza perché la scienza è universale.

L'universalità della scienza è data dal fatto che essa mira alla ricerca della verità oggettiva; tra gli psicologi o i sociologi, così come tra molti storici, questo concetto non è molto popolare, ma gli scienziati in generale e gli storici della scienza in particolare non possono farne a meno. La realtà trascende gli individui e le civiltà perché sia gli individui sia le civiltà fanno parte della realtà. Dal momento che la verità non dipende da un luogo o da un periodo particolari, i migliori scienziati sono coloro che riescono a emanciparsi dai loro contesti e dai loro retroterra culturali. La ricerca della verità, tuttavia, non implica la scoperta di una verità conclusiva; al contrario, la verità è sempre soggetta a continue revisioni che devono essere effettuate alla luce delle nuove conoscenze. Lo studio delle scienze indiane conferma, sotto tutti gli aspetti, questi principî. Non sempre gli scienziati tengono conto della natura della vera conoscenza, e il più noto filosofo indiano, Śaṅkara (VIII sec. d.C.), ha enunciato questo concetto esplicitamente, con grande lucidità e con una concisione comparabile a quella dei più grandi filosofi: "La conoscenza della natura di una cosa non dipende dalle nozioni umane o da asserzioni prescrittive, ma dalla cosa stessa" (Brahmasūtrabhāṣya, 1.1.3).

I due esempi che presentiamo di seguito riguardano particolari forme di 'asserzioni prescrittive' e di 'nozioni umane', vale a dire la religione e la società. Constateremo che in India la religione aveva ben poco a che fare con la scienza, anche se poteva essere evocata come giustificazione o aggiunta in seguito come sovrastruttura, quasi come un ripensamento; è la stessa conclusione cui si giunge in alcuni dei capitoli che seguono. Così, nel cap. XVI, David G. White scrive che sebbene l'alchimia indiana, quanto a visione del mondo e assunti metafisici, sia eminentemente hindu, non si può negare che il mercurio, sua sostanza basilare, sia ovunque assente nel subcontinente indiano, eccetto che sotto forma di tracce. White prosegue affermando che una serie di istruzioni tutt'altro che scontate, ma sostanzialmente identiche, relative all'estrazione del mercurio, sono state rinvenute in testi siriaci (300-400 ca.), sanscriti (1150-1250 ca.) e cinesi (1600-1700 ca.). Queste analogie non dipendono dalle concezioni del mondo, ma dal "comportamento chimico dei reagenti stessi", cioè, "dalla cosa stessa" (vastutantram eva), per riprendere l'espressione di Śaṅkara. Allo stesso modo, nel cap. XVII Arun Kumar Biswas prende in esame la mineralogia e la metallurgia, nel cui sviluppo, che copre molti millenni e l'intero subcontinente, le etichette religiose non svolsero alcun ruolo. L'indipendenza della scienza dalla religione è illustrata anche nell'esempio relativo alla matematica e alla grammatica jaina; mentre in quello successivo si affronta la questione delle 'nozioni umane', vale a dire della società.

Un primo esempio: la matematica e la grammatica jaina

Nel cap. X dedicato alla matematica,Takao Hayashi afferma che gli scienziati jaina svolsero un ruolo di grande rilievo nello sviluppo della matematica indiana, precisando che ciò si spiega, almeno in parte, con il rigore religioso e il perfezionismo loro propri. Hayashi prosegue la sua analisi dimostrando che la geometria ebbe un ruolo molto importante nella cosmografia jaina, che prevedeva l'uso di numeri ancora più grandi di quelli maneggiati dagli hindu e dai buddhisti. I seguaci del jainismo usavano infatti numeri 'incalcolabili' e 'infiniti' accanto a quello che potrebbe essere definito il più piccolo cardinale transfinito, 'l'aleph zero' dei matematici moderni. L'uso di tali numeri nella matematica jaina appare legato alle caratteristiche di questo pensiero religioso, la loro esistenza però non dipende da esse, a meno di non voler supporre che George Cantor, lo scopritore delle gerarchie delle serie transfinite, non sia stato solamente l'ideatore di "un paradiso dal quale nessuno potrà scacciarci" (Boyer 1991, p. 570), ma anche un seguace del jainismo.

Non soltanto i seguaci del jainismo trattarono gli stessi numeri degli adepti di altre religioni, ma le diverse sette jaina usarono la stessa geometria. Il matematico jaina Vīrasena, il quale faceva parte della setta Digambara ('i cielo-vestiti'), usò la geometria per tentare di confutare la setta rivale Śvetāmbara ('i bianco-vestiti'). Quest'ultima sosteneva una particolare concezione relativa alla forma geometrica dell'Universo e Vīrasena s'impegnò a demolirla attraverso complesse costruzioni di geometria solida (tra cui menzioniamo, per es., la scomposizione del pentaedro in un prisma triangolare e in un numero infinito di prismi rettangolari).

Hayashi, inoltre, ricorda che i nomi attribuiti da Mahāvīra alle posizioni delle cifre decimali e il suo calcolo dell'area di una figura piana a forma di conchiglia derivavano dalle opere canoniche del jainismo, dimostrando così che l'universalità della matematica non si estende alla sua terminologia o al suo linguaggio, né determina i problemi da sottoporre all'indagine.

Questi esempi attestano che i seguaci del jainismo diedero un grande contributo allo sviluppo della matematica; tuttavia tali contributi non sono 'jaina', non più di quanto siano 'ebraici'. L'espressione 'scienza ebraica' è stata inventata dai nazisti e la definizione 'matematica jaina' risale ai nostri giorni. La differenza consiste nel fatto che, diversamente dai nazisti, noi non crediamo che questa etichetta denoti un 'genere' diverso di matematica. Lo stesso vale per la definizione più generale di 'scienza indiana', espressione che non indica una particolare varietà di scienza, ma semplicemente la 'scienza' così come era studiata dagli Indiani.

Sembra che i contributi dei saggi jaina alla scienza indiana del linguaggio siano stati meno importanti. George Cardona introduce questo tema nel cap. XIII prendendo in esame la più antica grammatica jaina sopravvissuta, il Jainendravyākaraṇa (Grammatica di Jinendra, probabilmente redatto verso la metà del V sec. d.C.); richiamandosi allo studio condotto nel 1881 da Kielhorn, Cardona afferma che questo testo "è di scarso interesse dal punto di vista teorico". Conviene citare di seguito due osservazioni di Kielhorn che chiariscono tale questione; inizieremo dalla seconda, che concerne i progressi compiuti dai grammatici più tardi: "In effetti, per i grammatici più tardi non era facile aggiungere qualcosa di nuovo al patrimonio di conoscenze accumulate da Pāṇini, Kātyāyana e Patañjali; tuttavia non mancarono gli studiosi che tentarono di perfezionare l'ordinamento dell'Aṣṭādhyāyī e che svolsero, anche se in modi diversi, un lavoro utile". Questa osservazione segue quasi come un ripensamento la prima, che è molto esplicita: "A questo proposito potrei osservare che tra le diverse grammatiche di cui ho potuto prendere visione, nessuna è più priva di originalità e di valore del Jainendra" (Kielhorn 1881, p. 76).

Il Jainendravyākaraṇa si distingue per l'uso di forme abbreviate fini a sé stesse e per il suo ottuso senso dell'economicità. Incidentalmente, ciò avvalora la tesi formulata nel 1979 da Paul Kiparsky, secondo cui Pāṇini aveva operato una distinzione sistematica fra tre livelli di opzionalità delle forme linguistiche mediante i termini vā, vibhāṣā e anyatarasyām, che sfuggirono all'attenzione di Patañjali e dei grammatici più tardi: orbene, anche nel Jainendra le ultime due espressioni sono state soppresse e si è conservato soltanto il termine vā.

Il secondo grammatico jaina che viene preso in esame da Kielhorn e Cardona è Śākaṭāyana. Come l'autore del Jainendra, Śākaṭāyana appare molto interessato all'economicità e alle abbreviazioni; come ha dimostrato Kielhorn (1881), gran parte del suo lavoro fu copiato dal più celebre grammatico jaina, Hemacandra, a proposito del quale Cardona si limita a osservare quanto segue: "Come nella maggior parte delle sue numerose opere, [anche qui] Hemacandra non dimostra grande originalità".

In conclusione si può affermare che né i contributi scientifici dei matematici jaina, che furono indubbiamente brillanti, né quelli dei grammatici jaina, che furono mediocri, avevano molto a che fare con la loro religione.

Un secondo esempio: i Namputiri del Kerala

Benché molto interessante, la descrizione sommaria del retroterra sociale della celebre scuola di Mādhava, di cui fecero parte molti matematici del Kerala, conduce alla conclusione che, come la religione, la società ha ben poco a che fare con la scienza. Questa conclusione non concorda tuttavia con quelle di altre opere dedicate alla sociologia della scienza.

La società in cui operarono molti matematici del Kerala presentava molti aspetti curiosi e forse persino unici. Questi studiosi appartenevano a una classe privilegiata che dominava la gerarchia sociale; erano brahmani estremamente ortopratici, ossia 'interessati a fare cose giuste', più che ortodossi, cioè 'sostenitori di opinioni giuste'. La maggior parte dei membri della scuola di Mādhava apparteneva alla casta Namputiri, anche se lo stesso Mādhava era un Emprantiri, faceva parte cioè di un'altra casta brahmana, originaria di una regione del Karnataka meridionale che confinava con il Kerala settentrionale. I brahmani Emprantiri sono sempre stati poco numerosi. Secondo C.A. Innes, un membro britannico dell'amministrazione statale indiana che, nel 1908, compilò il volume dedicato al Malabar del District Gazetteer (Dizionario geografico regionale) di Madras, gli Emprantiri erano una comunità particolarmente arretrata, almeno a giudicare in base a criteri occidentali (Innes 1951).

La casta Namputiri era la più importante casta brahmana del Kerala ed era rigorosamente patrilineare. Prima della legislazione del 1933, all'interno di questa comunità soltanto i primogeniti erano autorizzati a sposarsi legalmente, potevano cioè contrarre un matrimonio vedico (vivāha). La maggior parte delle figlie rimaneva nubile e tutti i figli cadetti stabilivano 'alleanze matrimoniali' (sambandha) con altre caste alte (famiglie aristocratiche dei Nayar o le cosiddette caste 'intermedie'), per lo più matrilineari. I figli nati da queste unioni appartenevano alla casta materna, non potevano pranzare o bagnarsi con i loro padri Namputiri, i quali, a loro volta, non potevano mangiare il cibo preparato dalle mogli. Questo sistema rafforzò le relazioni non rituali con le altre caste superiori, preservando, al tempo stesso, l'integrità del patrimonio ancestrale, che ‒ in assenza di eredi legittimi ‒ dopo la morte del primogenito passava al fratello minore. I fratelli più giovani trascorrevano la notte con le loro mogli e la maggior parte del giorno nella casa d'origine.

Grazie alla relativa prosperità materiale di cui godevano, molti figli cadetti dei brahmani Namputiri poterono dedicarsi alla scienza, alla filosofia, alla letteratura e alle arti. Secondo K. Kunjunni Raja, a sua volta figlio di un Namputiri, la primogenitura "contribuì non soltanto a preservare l'integrità della proprietà terriera, ma anche a creare una classe agiata di intellettuali brahmani che, non dovendo occuparsi dei problemi della vita quotidiana, poté dedicare tutto il suo tempo e la sua energia ai riti religiosi e allo studio della letteratura e delle belle arti" (Kunjunni Raja 1983, p. 301).

Le grandi famiglie Namputiri, all'interno delle quali il fratello più anziano compiva i suoi doveri rituali e secolari e i fratelli minori si dedicavano ai loro passatempi preferiti, erano solite ospitare membri della propria e di altre caste alte, con cui condividevano i propri interessi non nel campo delle pratiche vediche, ma certamente in quelli della matematica, dell'astronomia e dell'astrologia. Questa circostanza spiega perché alcuni matematici del Kerala appartenevano a caste intermedie, quali i Pisharoti o i Poudval. Alcune dimore Namputiri divennero veri e propri centri culturali e ospitarono grandi collezioni di libri: per es., nella biblioteca Deśamaṅgalam, descritta da K.V. Sarma (1993), erano conservati 1640 manoscritti che a loro volta contenevano fra i cinquemila e i seimila testi. L'esame del contenuto e delle caratteristiche di questi manoscritti consente di individuare i temi più studiati dai Namputiri; il nucleo della biblioteca era costituito da opere dedicate ai Veda, al rituale, alla poesia, alla letteratura drammatica e in genere alle belles lettres. In campo scientifico, dopo la grammatica, le discipline più rappresentate erano l'astronomia, la matematica, la medicina, la critica letteraria e la logica. Nel 1985 David Pingree ha messo in luce l'importanza di alcuni aspetti dell'organizzazione sociale Namputiri nel successo, straordinario anche se isolato, della scuola matematica del Kerala, e ha sottolineato anche la natura giocosa dei matematici del Kerala: "un uomo come Mādhava probabilmente si dedicò a questa disciplina semplicemente perché lo dilettava". Sfortunatamente, non sappiamo molto dei caratteri degli scienziati indiani del passato; in conclusione però si può dire che le scoperte della scuola di Mādhava furono facilitate, ma non determinate, dalla singolare struttura sociale della casta brahmana Namputiri.

Universalità, astrazione e Rivoluzione scientifica

Nei paragrafi precedenti si è accennato all'importanza attribuita da Needham al "grande movimento progressivo della scienza naturale di tutta l'umanità": una posizione accettabile, a condizione, tuttavia, di aggiungere alla 'scienza naturale' le scienze umane e sociali e di combinare il 'grande movimento' con una serie di sviluppi tortuosi e di vicoli ciechi. Com'è stato già osservato (v. sopra), la stessa scoperta può condurre a ulteriori scoperte in una certa civiltà e a una fase di stagnazione in un'altra. È giusto quindi parlare di un 'grande movimento progressivo', ma, discendendo dalle vette olimpiche di tutta l'umanità alla concretezza dei dettagli storici e geografici, s'individuano movimenti in diverse direzioni. Per esempio, nella trasmissione delle scienze sono state riconosciute interazioni complesse tra diverse aree culturali e, nell'ambito di questo processo, l'India ha svolto un ruolo estremamente importante e attivo di ricezione, di trasformazione e di trasmissione. Né si può sottovalutare il ruolo 'propulsore' svolto dalla civiltà indiana, come testimoniano l'invenzione dei simboli numerici, del sistema decimale posizionale che includeva lo zero e dei metodi di calcolo basati su tale sistema, invenzione definita da Kurt Vogel (1963, p. 42) "un contributo essenziale allo sviluppo della civiltà e una delle più grandi conquiste dell'intelligenza umana". Altrettanto significativo è stato il contributo dell'India alla scienza del linguaggio. A prescindere dall'esistenza di legami storici tra la linguistica e la matematica, queste discipline presentano una serie di analogie dal punto di vista concettuale, esemplificate dal caso dello 'zero'.

Lo 'zero linguistico', o 'grammaticale', fu scoperto da Pāṇini o dai grammatici sanscriti che operarono nel periodo precedente. Questa scoperta nacque da un processo di generalizzazione delle regole, come, del resto, il suo equivalente matematico, il 'numero zero'. Lo zero linguistico può essere individuato anche nella lingua inglese: supponendo che tutti i nomi singolari inglesi possano essere trasformati in plurali attraverso l'aggiunta di un 'suffisso plurale' che indicheremo con x, non definiremo la parola sheep (che è invariabile al plurale) come un'eccezione, ma affermeremo che nella parola sheep 'x=0'. Anche lo zero matematico deriva da una generalizzazione. Precisamente, definendo la sottrazione in generale con 'a−b=x', non descriveremo il caso in cui 'a=b' come un'eccezione, ma affermeremo che se 'a=b' allora 'x=0'.

Pāṇini scoprì la necessità di postulare diversi tipi di zero linguistico, ugualmente 'invisibili' ma dotati di proprietà diverse. Egli avrebbe descritto, per esempio, la trasformazione in plurali dei tre seguenti sostantivi inglesi, i cui plurali non si formano semplicemente aggiungendo una 's', introducendo tre diversi tipi di zero:

sheep + plurale → sheep + 0′ → sheep,

mouse + plurale → mouse + 0″ → mice,

woman + plurale → woman + 0‴ → women.

Questi tre tipi di zero sono diversi tra loro perché il primo lascia invariato il sostantivo, mentre gli altri due lo modificano in modi diversi.