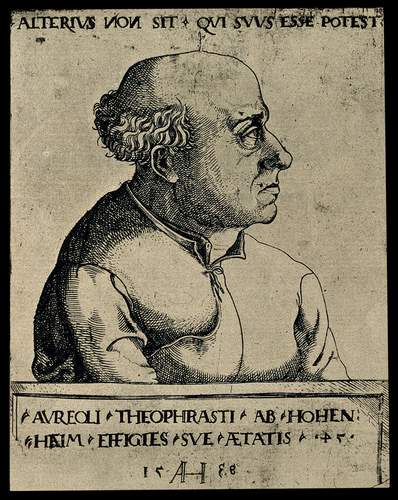

Paracèlso

Forma italiana del nome latino (Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Paracelsus) del medico naturalista e filosofo Philipp Theophrast Bombast von Hohenheim (Einsiedeln 1493 - Salisburgo 1541). P. è il rappresentante maggiore e più caratteristico del naturalismo tedesco del Rinascimento. Medico, compenetra la sua medicina non soltanto con la chimica, ma anche con la speculazione. Nella sua opera vi è sicuramente l'espressione manifesta di un uomo geniale il quale ha avuto una concezione nuova e coraggiosa della dottrina e della pratica medica e ha osato audacemente combattere le antiche tradizioni. La sua opera ebbe una vasta diffusione e un'azione profonda sull'evoluzione del pensiero medico particolarmente in Germania.

Vita

Il nome Paracelsus è quasi certamente una parziale latinizzazione di Hohenheim, ma si è anche creduto potesse alludere al medico latino Celso col prefisso gr. παρά, per denotare insieme affinità e distinzione. Figlio di medico, P. studiò a Vienna sotto l'umanista Joachim von Watt (Vadianus), quindi a Ferrara, presso Nicolò Leoniceno, ove probabilmente si addottorò in medicina, poi intraprese lunghi viaggi in Europa, studiando le malattie più frequenti fra il popolo, e particolarmente quelle dei minatori, fondando un nuovo sistema terapeutico sulla base delle sue cognizioni e osservazioni cliniche e chimiche, conquistandosi l'amicizia di medici e malati, ma anche sollevando grandi contese. Come chirurgo militare di Venezia visitò i territori sottoposti al dominio veneziano e giunse forse fino al Vicino Oriente; risiedette poi a Salisburgo e a Strasburgo. Nel 1527 era prof. a Basilea e, per il tramite di Frobenius, entrò in relazione con Erasmo (è in questo anno che, come gesto polemico, brucia pubblicamente il Canone di Avicenna). L'anno seguente fu obbligato a lasciare Basilea per l'ostilità degli ambienti accademici. Da allora in poi riprese la sua vita errante per l'Europa (fu tra le altre città, a Norimberga, a Beritzhausen, a Colmar, a Klagenfurt, dove soggiornò due anni, e a Monaco) finché, chiamato nel 1541 dal vescovo di Salisburgo in quella città, vi morì poco tempo dopo.

Opere

A Beritzhausen terminò una delle sue opere maggiori, il Paragranum; nel 1531 a San Gallo scrisse l'altra sua opera fondamentale: l'Opus Paramirum; nel 1536 pubblicò la sua grande chirurgia: Grosse Wundarznei; negli anni seguenti fu in Baviera e in Boemia (quando scrisse, tra l'altro, l'Astronomia magna, il Labyrinthus medicorum errantium e la sua apologia: Septem defensiones) e infine a Salisburgo. ˊ La figura e l'opera di P. si collocano nell'ambito del naturalismo rinascimentale di orientamento platonico-magico: alla base della sua concezione metafisica e fisica sta la visione dell'universo come unità, ovvero vasto sistema o organismo in cui le singole parti sono legate da rapporti di corrispondenza analogica; in questo macrocosmo si inserisce il microcosmo (l'uomo) che rispecchia in sé la costituzione dell'universo e resta legato dagli stessi rapporti. Nell'Astronomia magna il macrocosmo si divide in due sfere, quella astrale e quella terrestre. Esse si rispecchiano anche nell'uomo il quale ha in sé stesso un firmamento in tutto e per tutto simile a quello esterno. All'origine dell'universo (che scaturisce dall'atto creatore di Dio) sta la massa confusa della materia prima o yliaster (composta dagli elementi e dai tre principi, lo Zolfo, il Mercurio e il Sale che derivano dalla tradizione alchemica e riproducono il rapporto tra corpo, anima e spirito), infinita riserva di forze da cui nascono tutte le creature; di queste l'uomo avrà la stessa struttura elementare. In questo sistema del mondo (ove la legge dell'analogia e della corrispondenza regge tutti i momenti e processi) l'uomo opera utilizzando le forze che a esso sono immanenti: il suo operare, fondato sulla conoscenza della fondamentale unità del cosmo, utilizza le tecniche proprie dell'azione magico-alchimistica. P. insiste qui sulla forza magica, creatrice, dell'immaginazione che spiega quei fenomeni che gli incolti considerano prodigi: come pure sul valore delle operazioni alchimistiche in cui si riproducono i processi che reggono l'universo fisico e psichico e grazie alle quali si possono, riconducendo gli elementi alla loro primaria unità, compiere opere nuove e mirabili. ˊ La medicina di P. nasce da questi stessi principi: egli precisa che essa si fonda sulla filosofia, l'astronomia, l'alchimia e la virtù; cioè sulla generale conoscenza dei principi dell'universo (filosofia), sulla conoscenza dei rapporti e delle influenze degli astri sul mondo terrestre e sull'uomo (astronomia), sulla possibilità di operare sulla natura utilizzandone le forze e rispondenze ai fini della terapia medica (alchimia), sulla capacità e moralità del medico (virtù). Nel Paramirum primum le cause delle malattie sono indicate in cinque «entità» (entità astrale, cioè l'influsso degli astri; entità velenosa causa di intossicazione; entità naturale che determina la costituzione fisica; entità spirituale che fissa i caratteri psichici; entità «ideale» che emana da Dio). Altrove l'insorgere della malattia è messo in relazione con i tre principi dello Zolfo, del Mercurio e del Sale, variamente influenzati dall'azione del firmamento interno dell'individuo. P. delinea in tal modo una concezione della malattia alternativa a quella galenica degli umori. In rapporto alla sua generale concezione P. svolge anche l'anatomia (che è parte della più grande anatomia mundi), la chirurgia e la farmacologia: in questi campi è soprattutto notevole la costante polemica contro le teorie galeniche e avicennistiche dominanti nelle scuole, come pure il tentativo di una descrizione delle malattie secondo principi naturali, per una terapia che utilizzi le forze fisiche e soprattutto una rinnovata chimica.