Ariòsto, Ludovico

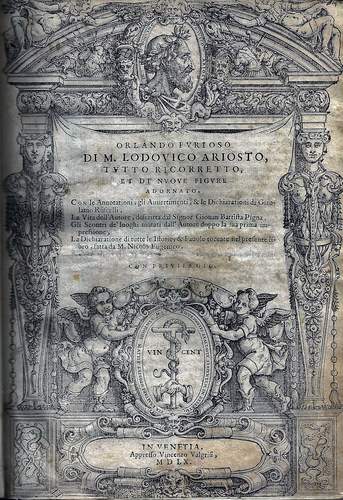

Poeta (Reggio nell'Emilia 1474 - Ferrara 1533), figlio di Niccolò e Daria Malaguzzi Valeri. È il maggiore poeta italiano dell'epica cavalleresca. Nel 1516 uscì la prima edizione dell'Orlando furioso, poema in ottave di grande e immediato successo; presentato come continuazione dell'Orlando innamorato di M.M. Boiardo, era composto da 40 canti che nell'edizione del 1532 sarebbero diventati 46. Durante la stesura del suo capolavoro, A. scrisse anche le Satire (scritte fra il 1517 e il 1524 e pubblicate postume nel 1534) e alcune commedie. La caratteristica principale dell'Orlando furioso, prima opera di un autore non toscano nella quale viene usato il toscano come lingua letteraria nazionale, è una trama ricca di colpi di scena, nella quale le vicende principali si diramano in episodi secondari

Vita e opere

Preferì lo studio delle lettere a quello delle leggi, cui il padre voleva avviarlo e tra il 1495 e il 1500 trascorse gli anni suoi più felici tra i cari studi, gli amori, gli amici. Nel 1500 morì il padre, lasciando discreta eredità, ma dieci figli; sicché toccò a Ludovico, primogenito, assumersi le cure della famiglia. Nel 1502 era capitano della rocca di Canossa, l'anno dopo entrò al servizio del cardinale Ippolito d'Este. Partecipò ad azioni di guerra e diplomatiche (1508-12); nel 1513 incontrò, a Firenze, Alessandra Benucci, moglie di Tito Strozzi, e per lei concepì un amore che durò fino alla morte: rimasta vedova, egli ne fece la sua compagna e più tardi la moglie, ma segretamente, per non perdere i benefici ecclesiastici di cui godeva. I suoi rapporti col cardinale erano quelli del dipendente che ubbidisce e borbotta: quell'esser continuamente in moto, quell'esser fatto "di poeta, cavallaro" non poteva piacergli, tanto più quando la pubblicazione dell'Orlando furioso (1516) lo autorizzava a sperare un tenor di vita più quieto e consono al suo genio. Nel 1517 si rifiutò di seguire il cardinale, nominato vescovo di Buda, in Ungheria e dovette lasciarne il servizio. Nel 1518 passò alla corte di Alfonso I d'Este duca di Ferrara, e ne fu contento, perché il nuovo ufficio lo costringeva di rado ad allontanarsi da Ferrara. Ma nel 1522, tornata la Garfagnana in possesso del duca, questi lo mandò a governarla; impresa difficile per la rozzezza degli abitanti e le fazioni e i banditi che funestavano il paese. Tuttavia fece del suo meglio per mettervi ordine e sicurezza. Dopo tre anni tornò a Ferrara e non ebbe altre molestie: si costruì una casa in contrada Mirasole, sulla quale fece iscrivere il distico: Parva sed apta mihi sed nulli obnoxia, sed non Sordida, parta meo sed tamen aere domus; quivi passò il resto della vita, felice dell'affetto della Benucci e del figlio Virginio, che aveva avuto da altra donna.

Tra le opere minori dell'A. particolare importanza hanno le sette già citateSatire, in terza rima, dedicate a parenti e ad amici; tengono insieme del sermone e dell'epistola oraziana, con una scioltezza e coerenza di stile che ne fanno cosa tutta ariostesca: un A. intento a una favola minuta, esatta e personale che è quasi il rovescio della grande favola, spaziosa e lontana, che è il Furioso. Le commedie (Cassaria, 1508; Suppositi 1509; Negromante, 1520; Lena, 1528; I studenti, rimasta interrotta e finita dal fratello Gabriele e dal figlio Virginio che l'intitolarono La Scolastica) non presentano eccezionali pregi letterari ma sono ben altro che una pedissequa imitazione di Plauto e di Terenzio, da cui non sono ripresi, in fondo, che i puri schemi formali; minore importanza hanno le poesie latine (oltre una settantina), di metri e argomenti vari, che attestano gli amorosi studi giovanili dell'A. sui classici: Catullo, Virgilio, Ovidio, Orazio; e le Rime (prima raccolta 1545), quasi tutte liriche d'amore con accenti a volte liberi e toccanti che hanno per modello il Petrarca, per quanto anche qui - specie nelle elegie in terza rima - sia sensibile l'influsso dei poeti latini. Ma già intorno al 1505 - lasciato in tronco un poema in terza rima su Obizzo d'Este (ne avanza un frammento di 211 versi) - l'A. si era accinto alla composizione dell'Orlando furioso (1a ed. 1516; 2a 1521, ambedue in 40 canti; 3a 1532, in 46 canti; ma forse pensava di condurre ancora avanti l'opera e da questa intenzione nacquero i Cinque canti pubblicati postumi e certo da lui rifiutati): un poema che vuol continuare anche nel metro - l'ottava rima, del resto tradizionale sin dal Boccaccio per poemi epico-romanzeschi - l'invenzione del Boiardo che aveva creato l'Orlando innamorato; l'A. dedusse dall'amore la follia.

Una vasta materia costituisce la trama del Furioso: amori, odi, gelosie, tradimenti, ambizioni, guerre, eroismi, puntigli, tragedia e commedia insieme, con intervento del soprannaturale e del fiabesco; questo è il mondo che l'A. domina con serenità e franchezza: tutto è visto e rappresentato nei suoi precisi contorni reali e, nello stesso tempo, appare distaccato dalla realtà, immerso in un'atmosfera come di sogno. Orrore, pietà, ammirazione, sdegno affiorano, increspando appena l'azzurra trasparenza della favola. Tutto il poema è figurazione di bellezza, di gioventù, di amore, di gioia, di azioni splendide e generose, di nobili illusioni: e il male, il laido, il comico, il tragico, che non mancano in esso, non ne alterano però il tono, giovano anzi a dargli maggior risalto. Tutto fluisce come per naturale virtù su una corrente larga e tranquilla, senza mai sforzo o violenza. Naturalmente alcuni punti di questo mondo ariostesco risplendono di maggior luce d'arte: la fuga di Angelica, il lamento di Sacripante, il duello tra questo e Rinaldo, quelli tra Atlante e Ruggiero e Gradasso, e tra lo stesso Atlante e Bradamante, la morte di Polinesso, l'isola di Alcina, Olimpia abbandonata, Angelica e Olimpia legate allo scoglio, il palazzo di Atlante, la dimora del Sonno, Rodomonte in Parigi, la morte di Dardinello, Cloridano e Medoro, Angelica e Medoro, l'impazzimento di Orlando, la morte di Zerbino, Astolfo nella Luna, il combattimento di Lipadusa, il compianto di Fiordiligi, i lamenti amorosi di Bradamante, il duello finale tra Rodomonte e Ruggiero. Grande per tutto il '500 la fortuna del Furioso, che sostenne da ultimo l'inevitabile raffronto con la Gerusalemme del Tasso, raffronto che, con la conseguente polemica fra i fautori dell'una e dell'altra opera, dominò l'apprezzamento critico allora e in parte anche nei secoli successivi, durante i quali la fortuna dell'A., per imitazioni e approfondimenti critici, fu grande, sebbene inferiore a quella del Tasso, in Italia e all'estero.