Industrializzazione

Industrializzazione

Introduzione: una doppia definizione e una doppia finalità

La definizione del termine 'industrializzazione' è a un tempo semplice e complessa: semplice, in quanto le attività industriali possono agevolmente essere definite come quelle attività connesse alla produzione di prodotti grezzi non agricoli e alla trasformazione di tutti i prodotti grezzi, qualunque ne sia l'origine; complessa, in quanto già da questa definizione deriva una distinzione tra l'industria manifatturiera propriamente detta, da un lato, e le industrie estrattive e quelle delle costruzioni dall'altro. Possiamo tuttavia trascurare questa distinzione, in quanto, per consenso pressoché universale, il concetto di industrializzazione si riferisce essenzialmente all'industria manifatturiera. La vera complessità risiede nel fatto che se 'industria' è praticamente sinonimo di una delle componenti essenziali del processo d'incivilimento, e indica pertanto un fenomeno il cui inizio può essere fatto risalire a circa diecimila anni fa, viceversa l'industrializzazione è considerata una componente fondamentale della rivoluzione industriale, cioè di un fenomeno che ha cominciato a manifestarsi tutt'al più tre secoli fa e dal quale discende il mondo attuale, con la sua drammatica divisione tra mondo sviluppato e mondo sottosviluppato: una divisione spesso espressa nei termini di 'paesi industrializzati', da una parte, e 'paesi non industrializzati' dall'altra (con tutto ciò che questa definizione implica di realtà e insieme di semplificazione riduttrice).

D'altra parte l'industria non si è ancora emancipata da una duplice terribile finalità che ha accompagnato la sua nascita: i primi prodotti dell'industria sono stati a un tempo armi e strumenti di lavoro. Le selci del Pleistocene inferiore lavorate grossolanamente servivano, secondo ogni probabilità, sia per uccidere che per fare a pezzi gli animali; da allora lo stesso artigiano, lo stesso operaio, lo stesso laboratorio, la stessa officina hanno prodotto, separatamente o insieme, armi e strumenti di lavoro, spade e aratri, carri armati e trattori, missili e navicelle spaziali. E spesso l'arma ha preceduto lo strumento.Recentemente anche la produzione degli strumenti di lavoro e dei beni di consumo, per il volume che ha raggiunto, è arrivata a trasformare i residui industriali in veleni pericolosi per l'uomo e per l'ambiente. E a distanza di tempo più o meno breve si profila il pericolo di vedere il rapidissimo sviluppo dell'industria approdare alla paralisi per la scarsità delle risorse naturali.

Tra la spada e il missile si collocano un'infinità di innovazioni tecniche che sono state una delle conseguenze principali della rivoluzione industriale e hanno determinato uno sconvolgimento completo dell'industria. Tale sconvolgimento ha interessato non solo le dimensioni della produzione industriale, il cui volume complessivo in due secoli è risultato più che centuplicato, ma ha interessato altresì il modo e la forma della produzione: agli artigiani indipendenti (simili in qualche modo agli artisti) si sono sostituiti gli operai, le cui condizioni di lavoro sono state per molto tempo assai vicine a quelle dello schiavo o dell'automa. Alla bottega, vicina per la sua organizzazione e la sua localizzazione al focolare domestico, si è sostituita la fabbrica, universo quasi concentrazionario. Ma la fabbrica, con le sue tecniche d'avanguardia, non solo ha consentito un innalzamento considerevole del livello di vita medio, ma ha anche messo a disposizione dei più poveri ciò che una volta rappresentava un lusso concesso soltanto ai più ricchi. L'equivalente di una biblioteca privata di tascabili o di una raccolta di dischi di grande diffusione (e domani di videocompact) era una volta alla portata soltanto dei ricchi principi o dei grandi borghesi.

Non è facile fare un bilancio dell'esperienza dell'industrializzazione. Abbiamo già sottolineato i danni che sono stati provocati e i rischi ancora maggiori che minacciano con ogni probabilità l'ecosistema, come pure la spersonalizzazione che è connessa al modo di produzione caratteristico dell'industria. A questi gravi problemi si aggiunge altresì quello dell'assenza di uniformità nella distribuzione spaziale del processo di industrializzazione. Nonostante questa difformità, tuttavia, i paesi o le regioni risparmiati o dimenticati dal processo di industrializzazione non necessariamente sono stati risparmiati dalle sue conseguenze negative e, soprattutto, hanno dovuto spesso soffrire per la condizione di inferiorità connessa alla perdita di ogni capacità di resistenza sul piano militare, determinata dall'assenza delle moderne tecniche di guerra derivate dall'industrializzazione.

È evidente che l'accresciuta disponibilità di armamenti e la maggiore mobilità dei soldati, rese possibili dall'industrializzazione, hanno rappresentato un fattore importante per accelerare la colonizzazione a partire dall'inizio del XIX secolo. D'altra parte, la concorrenza dei prodotti usciti dalle fabbriche dei paesi europei detentori delle nuove tecniche ha determinato nel resto del mondo un processo di deindustrializzazione.Infine un'altra conseguenza dell'industrializzazione, importante anche se spesso trascurata, è rappresentata dal suo impatto decisivo sulla 'monetarizzazione' delle società. Fin quando l'industria ha conservato una forma legata al modello della produzione artigianale, tre serie di fattori hanno limitato notevolmente il ricorso al circuito monetario: in primo luogo la scarsa importanza dei prodotti manufatti nel consumo privato; poi il fatto che una quota notevole della produzione fosse effettuata dagli agricoltori per consumo personale; infine il fatto che anche gli artigiani urbani barattassero una parte della loro produzione. La situazione cambia radicalmente con l'avvento dell'industrializzazione, quando lo smercio dei prodotti implica degli intermediari e porta alla scomparsa pressoché completa dell'artigiano rurale e del baratto.

Industria e industrializzazione

A questo punto del discorso è opportuno definire con maggiore precisione i termini 'industria' e 'industrializzazione', e soprattutto metterne in evidenza l'opposizione. La definizione del termine 'industria', nel senso in cui esso viene utilizzato in questa sede, costituisce un problema notevolmente delicato a causa dell'estensione e della diversità delle attività che rientrano in questo settore.Per tali motivi si propone qui la seguente definizione: l'industria è il complesso delle attività che consistono nel produrre o nel trasformare beni materiali, fatta eccezione per le attività agricole propriamente dette (vale a dire per quelle che arrivano fino allo stadio della raccolta). Mentre il termine 'industria' può essere utilizzato per queste attività, qualunque sia il periodo di cui si tratta o il livello delle tecniche utilizzate, il termine 'industrializzazione', invece, si giustifica soltanto a partire dai molteplici cambiamenti introdotti dalla rivoluzione industriale. In effetti, l'industrializzazione può essere definita come un processo derivato dalla rivoluzione industriale (della quale costituisce una componente essenziale), che consiste in profonde trasformazioni delle strutture economiche e sociali determinate dal rapido sviluppo dell'industria, sviluppo favorito da nuove tecniche che danno luogo ad aumenti sostanziali di produttività.

La protoindustrializzazione: un'industrializzazione prima della rivoluzione industriale?

Il problema delle attività artigianali in ambiente rurale, nelle società tradizionali, è stato impostato in termini completamente nuovi, nel 1969, da Franklin Mendels, cui si deve il termine 'protoindustrializzazione'; in seguito, dall'inizio degli anni settanta, sono stati numerosi gli studiosi che hanno trattato questa materia. Vediamo quindi la definizione che Mendels (v., 1984) dà di questo fenomeno. A suo giudizio, perché si possa parlare di protoindustrializzazione occorre la presenza contemporanea di questi tre elementi: "1) La protoindustrializzazione comporta la comparsa e l'espansione di un tipo di industria la cui produzione finale sia destinata all'esportazione in un mercato collocato al di fuori della regione. [...] 2) La protoindustrializzazione riguarda la partecipazione di famiglie contadine alla produzione. Si tratta di un fenomeno di consolidamento ed espansione dell'industria rurale o della manifattura rurale diffusa. [...] 3) La protoindustrializzazione implica l'associazione tra produttori di surplus agricoli commercializzati e contadini che coltivano appezzamenti le cui dimensioni insufficienti rendono necessaria la ricerca di redditi complementari". Per Mendels si tratta comunque di un fenomeno a carattere esclusivamente regionale.Se l'industria rurale è presente già molti secoli prima della rivoluzione industriale, la protoindustrializzazione si sviluppa soprattutto durante il XVIII secolo. Allo stato attuale della ricerca non è facile effettuare un bilancio complessivo delle dimensioni del processo, ma è indiscutibile che esso ha interessato molte regioni d'Europa (e anche altre fuori d'Europa, ma questo aspetto è stato meno studiato), e soprattutto le regioni cerealicole e a coltura mista piuttosto che quelle a vigneti, dove era assai raro. La protoindustrializzazione consentiva ai contadini di svolgere attività che aumentavano i redditi senza ridurre il lavoro agricolo, e permetteva ai mercanti di sfuggire ai regolamenti delle corporazioni cittadine. Infine, ma non pretendiamo di esaurire l'argomento, occorre anche segnalare che questa protoindustrializzazione ha determinato delle modifiche nelle strutture e nei comportamenti demografici (in particolare l'abbassamento dell'età matrimoniale), anche se essa stessa è stata talvolta attivata da tali cambiamenti.

A giudizio di Mendels la protoindustrializzazione avrebbe creato delle condizioni favorevoli all'industrializzazione propriamente detta. Questo è certamente possibile, ma non si devono dimenticare tre fatti. In primo luogo che l'Inghilterra, culla della rivoluzione industriale, non ha conosciuto uno sviluppo significativo del fenomeno dalla protoindustrializzazione, anzi si può addirittura affermare che è stata una delle regioni dell'Europa occidentale meno interessate da questo fenomeno. Poi, che l'industrializzazione si è sviluppata anche in molte altre regioni senza passare attraverso la protoindustrializzazione. Infine, che numerose regioni interessate dalla protoindustrializzazione non si sono poi industrializzate.Se vogliamo quindi rispondere all'interrogativo proposto nel titolo di questo paragrafo, la risposta è assai netta. Anche se è possibile che la protoindustrializzazione abbia avuto un'influenza positiva sull'industrializzazione, non si trattava comunque di una forma di industrializzazione nel senso che in questa sede (e generalmente) viene dato a questo processo. Una delle differenze essenziali e fondamentali tra i due fenomeni è l'assenza nella protoindustrializzazione di significativi progressi tecnologici atti a determinare aumenti notevoli nella produttività.

Le grandi tappe dell'industrializzazione

Lasciando da parte la protoindustrializzazione, si possono fissare, tra l'inizio della rivoluzione industriale e l'epoca contemporanea, quattro fasi del processo di industrializzazione. La prima - che comincia verso il 1740-1760 (cioè con la rivoluzione industriale) e si conclude verso il 1820-1840 - consiste essenzialmente in un aumento quantitativo del volume della produzione, senza che vengano modificati la struttura del consumo di manufatti e neppure i grandi schemi tecnici della produzione. Questa fase è caratterizzata da numerose innovazioni tecniche, in particolare nell'industria e nei trasporti.La seconda fase, che occupa il periodo tra il 1820-1840 e il 1880-1900, ed è quella della maturazione della rivoluzione industriale, è caratterizzata dall'utilizzazione di tecniche nuove, dalla diffusione dell'industrializzazione e da una specializzazione nella divisione internazionale del lavoro che conduce alla deindustrializzazione del Terzo Mondo. Gli anni dal 1880-1900 al 1950-1970 - che corrispondono alla terza fase - sono quelli in cui i manufatti resi possibili dai progressi tecnici e scientifici dei periodi precedenti modificano profondamente la struttura dei consumi personali. Infine, la quarta fase - che è cominciata negli anni sessanta ed è ancora in pieno svolgimento sotto i nostri occhi - è quella che unisce a una nuova diffusione spaziale dell'industrializzazione la nascita di una sua nuova forma che le consente di non essere più soltanto un sostegno al lavoro fisico dell'uomo, ma anche a quello intellettuale, e si traduce inoltre in una diminuzione dell'importanza relativa dell'occupazione nell'industria manifatturiera.

La rivoluzione industriale e la prima fase dell'industrializzazione (dal 1740-1760 al 1820-1840)

È stato spesso criticato l'uso del termine 'rivoluzione industriale' per indicare quei cambiamenti - certamente profondi e carichi d'implicazioni, ma tutto sommato assai graduali - che, in Inghilterra a partire dall'inizio del XVIII secolo e un po' più tardi negli altri paesi occidentali, hanno progressivamente trasformato le società tradizionali, a carattere essenzialmente agricolo, in società nelle quali predomina l'attività industriale. Il carattere graduale e lento che caratterizza la prima fase di queste trasformazioni è in contrasto con il concetto di rivoluzione, che indica un cambiamento brusco, quasi repentino. Ma in realtà all'uso di questo termine può essere mossa un'obiezione molto più fondata, in quanto, in definitiva, la rivoluzione industriale è stata in primo luogo condizionata e preparata da una rivoluzione agricola che, nelle società nelle quali si è realizzata, ha consentito e promosso uno sviluppo senza precedenti dei settori industriali e minerari.

Se l'agricoltura ha svolto un ruolo capitale nella rivoluzione industriale, non è però meno vero che il processo di industrializzazione ne ha rappresentato ben presto l'elemento determinante, quello che ha avuto l'impatto più forte sulla vita quotidiana. Poichè il consumo di prodotti alimentari si blocca assai presto davanti a un limite oggettivo che praticamente non esiste per i prodotti manufatti, di conseguenza i prodotti agricoli e le attività rurali hanno perso d'importanza relativa a vantaggio delle attività industriali e del trasporto e della distribuzione di questi manufatti (ai diversi stadi della loro produzione). Nei paesi sviluppati la produzione agricola pro capite tra il 1800 e il 1913 è risultata moltiplicata per 1,5, mentre quella industriale per 9,1. La manodopera occupata nell'industria ha superato quella occupata nell'agricoltura fin dal 1815 in Inghilterra, verso il 1880 in Svizzera, nel 1890 in Belgio e nel 1910 in Germania.Passiamo ora a esaminare le caratteristiche di questa prima fase dell'industrializzazione, ricordando che l'abbiamo descritta come caratterizzata essenzialmente da un aumento quantitativo del volume della produzione, reso possibile da innovazioni tecniche significative che non modificano però radicalmente né la struttura del consumo di manufatti, né i grandi schemi tecnici di produzione. Allo stesso modo non vengono modificate sensibilmente le forme di proprietà e di finanziamento delle imprese industriali e il sistema giuridico non subisce ancora alcun adattamento né alle nuove forme d'impresa, né soprattutto alle nuove condizioni di sfruttamento della nascente classe proletaria. Le leggi sociali che limitano gli abusi più stridenti saranno realmente in vigore soltanto a partire dagli anni trenta del secolo scorso. Quanto alla localizzazione, è caratteristico di questo periodo il fatto che questi cambiamenti concernono, su vasta scala, quasi esclusivamente l'Inghilterra. Infine, ma questa è una delle caratteristiche generali della rivoluzione industriale e forse la più importante, l'accresciuta produttività non viene utilizzata soltanto in vista di un aumento dei profitti, ma anche di un allargamento del mercato. Vediamo quindi in dettaglio alcuni di questi aspetti.

Le conseguenze di alcune innovazioni tecniche

Non è esagerato affermare che la prima fase dell'industrializzazione è quasi esclusivamente il risultato degli effetti diretti e indiretti della diffusione di tre innovazioni tecniche: l'uso del carbon coke nella produzione di ghisa, la meccanizzazione della filatura e la macchina a vapore.Con la sostituzione del carbone di legna con il carbon coke nella produzione di ghisa, ci troviamo di fronte al primo caso in cui un settore importante della produzione arriva a liberarsi completamente dai vincoli imposti dalla scarsità delle risorse naturali. Infatti, per alimentare con il carbone di legna l'industria siderurgica dell'Inghilterra del 1850 sarebbe stata necessaria una foresta che coprisse una superficie doppia rispetto a quella dell'Inghilterra. Se ci si trasferisce idealmente a quei tempi e si guarda al futuro, anche in una prospettiva a lungo termine, risulta chiaro che il carbon fossile poteva allora essere considerato come una risorsa inesauribile. In effetti, nonostante gli oltre due secoli di sfruttamento intensivo, le riserve attuali accertate di carbone ammontano ancora a circa 2.400 miliardi di tonnellate, vale a dire che sono sufficienti a coprire per 500 anni l'equivalente del consumo attuale e per 160.000 anni il consumo del 1800. Per giunta, le riserve presumibili sono quattro o cinque volte superiori a quelle accertate.

La meccanizzazione della filatura comincia verso il 1760. La sua importanza nello sviluppo della rivoluzione industriale nasce dal fatto che gli enormi incrementi di produttività che essa ha determinato riguardano dei prodotti (l'abbigliamento) che costituivano circa gli otto decimi del consumo totale di manufatti.La macchina a vapore, infine, grazie alla sua alimentazione - che utilizza una fonte di energia assai abbondante - e alla sua mobilità, ha consentito all'industria di emanciparsi da un determinismo geografico soffocante. Conviene tuttavia sottolineare che l'intervento della macchina a vapore nell'industria si colloca al termine della fase qui descritta. In effetti si può parlare di un'introduzione a livelli significativi dei motori fissi solo a partire dagli ultimi anni del XVIII secolo. Quanto alle ferrovie, anche in Inghilterra occorre attendere il 1825 per l'inaugurazione della prima linea, mentre, sul piano mondiale, solo nel 1841-1842 saranno aperti alla circolazione i primi 10.000 km di strade ferrate.

Uno dei più importanti elementi esplicativi del processo cumulativo di sviluppo cui ha dato il via la rivoluzione industriale è rappresentato dalle interazioni tra agricoltura e industria, ma ci sono interazioni importanti anche all'interno della stessa industria. La produzione di ferro alimentata dal carbon coke ha permesso di abbassare il prezzo di costo e ciò ha consentito l'introduzione di macchine in diversi settori. La meccanizzazione del settore tessile ha rappresentato, per la richiesta di macchine che comportava, un importante fattore di domanda di prodotti siderurgici. La domanda di carbone da parte del settore siderurgico ha incrementato contemporaneamente l'uso delle macchine a vapore (per le pompe utilizzate nelle miniere) e lo sviluppo della rete di canali per il trasporto di questi prodotti pesanti. Accanto alle tre innovazioni tecniche fondamentali alle quali abbiamo appena accennato (e spesso da esse suscitati) si collocano numerosi progressi tecnici di minore importanza. Tali sviluppi tecnici non soltanto costituivano, a partire da quel momento, il punto di partenza per nuove interazioni, ma erano anche fattori suscettibili di creare numerose strozzature, che suscitavano a loro volta dei tentativi di introdurre ulteriori innovazioni capaci di superarle.

Tecnici più che scienziati

Lasceremo da parte il problema importante, ma irrisolto, della possibile preminenza della scienza europea, prima della rivoluzione industriale, su quella di altre civiltà tradizionali al loro apogeo, in quanto la scienza era largamente assente dagli sviluppi tecnici che accompagnarono gli inizi dell'industrializzazione; e questa osservazione vale praticamente per tutti i settori. Anche le prime macchine a vapore operative (verso il 1710) di T. Savery o di T. Newcomen (che d'altronde era fonditore e fabbro) non dovevano nulla alla scienza, e la stessa cosa si può dire per i miglioramenti che vi furono apportati per più di sessant'anni.Nel settore tessile - che almeno fino a metà del XIX secolo rappresentò il motore dell'industrializzazione - furono sempre dei tecnici a mettere a punto o a migliorare le prime macchine meccaniche. I nomi che accompagnano i progressi della meccanizzazione del lavoro tessile, anche se non sono direttamente legati a tale settore, sono comunque tutti estranei alla vita scientifica. D'altra parte, nei primi decenni della meccanizzazione dell'industria tessile, le macchine erano di solito fabbricate dalle stesse imprese tessili. Fu soltanto più tardi che officine indipendenti si incaricarono della costruzione di queste macchine (e probabilmente la sostituzione del ferro al legno nella costruzione delle attrezzature vi ebbe un ruolo importante). Tutto questo consentì una specializzazione che favoriva l'apporto di perfezionamenti richiedenti una qualificazione tecnica più elevata.

Anche se non rientra nei nostri obiettivi esaminare le cause che hanno fatto sì che la rivoluzione industriale esordisse in Inghilterra piuttosto che altrove, è comunque significativo rilevare, anche per evidenziare il ruolo marginale svolto dalla scienza, che questo paese, agli inizi del XVIII secolo, era ben lungi dall'occupare in Europa il primo posto in campo scientifico o anche tecnico. In una classifica dei paesi in base al loro livello scientifico l'Inghilterra sarebbe venuta dopo l'Italia e la Francia, e anche per il terzo posto avrebbe avuto un serio concorrente nei Paesi Bassi. Con l'eccezione forse delle costruzioni navali, l'Inghilterra non aveva alcuna supremazia in campo tecnico.

L'Inghilterra centro dell'industria mondiale

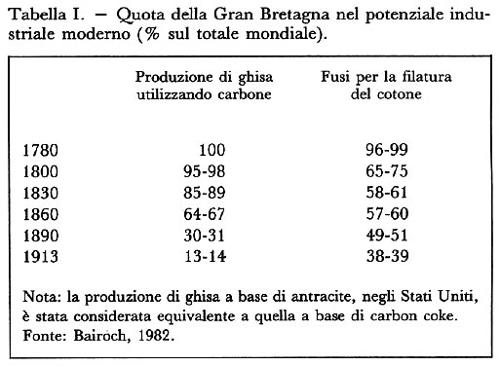

Queste osservazioni ci inducono a sottolineare il carattere localmente circoscritto di questa prima fase dell'industrializzazione. In effetti, dato che la rivoluzione industriale è rimasta per circa 40-60 anni un fenomeno limitato all'Inghilterra, il processo di industrializzazione è stato, fino al 1820-1830, concentrato quasi esclusivamente in questo paese, che rappresentava allora il 4% della popolazione europea e solo l'1% di quella mondiale. Se riconduciamo questo rapporto a uno spazio economico più coerente, cioè alla Gran Bretagna, le proporzioni risultano modificate soltanto marginalmente (rispettivamente 4,6 e 1,2%), e tuttavia, fino al 1830, in Gran Bretagna si concentrava più del 60% del potenziale industriale moderno (v. indicativamente tab. I).

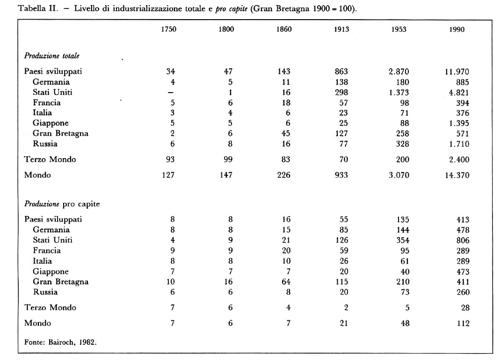

Il restante 40% non era concentrato in un solo paese, ma disperso tra molti, in particolare la Francia, il Belgio, la Svizzera e gli Stati Uniti, i quali, tutti insieme, avevano una popolazione tre volte superiore a quella della Gran Bretagna. Non soltanto quindi la Gran Bretagna fino agli anni trenta del secolo scorso concentrava presso di sé la parte essenziale dell'industria moderna, ma il volume della produzione consentito dalle nuove tecniche era enorme, soprattutto se lo si considera in una prospettiva storica. L'industria tessile britannica, verso il 1830, produceva una quantità di filati di cotone probabilmente equivalente alla metà di quella prodotta da tutto il mondo 60-70 anni prima. E, sempre verso il 1830, la produzione di ferro della Gran Bretagna equivaleva alla produzione mondiale di 60-70 anni prima.Non bisogna dimenticare, tuttavia, che i nuovi settori rappresentavano solo una frazione di tutta l'industria manifatturiera. Come si può vedere dalla tab. II, verso il 1860 nel Regno Unito si effettuava soltanto il 20% della produzione manifatturiera mondiale complessiva; ma poiché questo paese rappresentava allora solo il 2% della popolazione mondiale, il suo livello d'industrializzazione pro capite era nove volte maggiore della media mondiale e quattro volte maggiore della media dei futuri paesi sviluppati.

I primi balzi in avanti della produttività

Semplificando si può affermare che gli incrementi della produttività rappresentano l'essenza stessa del progresso economico e, di conseguenza, che gli incrementi della produttività industriale costituiscono l'elemento essenziale dell'industrializzazione. Nel complesso dell'industria manifatturiera il tasso di crescita della produttività è stato piuttosto lento. D'altra parte, si tratta di una delle caratteristiche generali dell'avvio del processo di sviluppo moderno nel suo complesso, ma la novità di questo sviluppo è che esso segna una frattura con la quasi-stagnazione dei secoli e dei millenni precedenti. Si può ritenere che durante la prima fase dell'industrializzazione (qui esaminata) la produttività dell'industria manifatturiera nel suo complesso sia cresciuta solo dell'1-1,5% all'anno, incremento che nel contesto attuale sembrerebbe assai lento. Tuttavia è improbabile che nei tre secoli che hanno preceduto la rivoluzione industriale questo incremento sia stato superiore allo 0,2% - in quanto ciò avrebbe comportato un raddoppio della produttività - ed è estremamente poco probabile che nei due millenni precedenti esso sia stato in media superiore allo 0,1% all'anno, perché ciò avrebbe implicato una produttività moltiplicata per sette; gli ordini di grandezza probabili sono una produttività moltiplicata per 2,2-3,2 tra il 1740-1760 e il 1820-1840, contro una moltiplicazione per 1,1-1,4 durante i tre secoli precedenti.

Frattura fondamentale, dunque, ma anche incrementi modesti per l'industria manifatturiera nel suo insieme e a breve termine. Inoltre, questi incrementi modesti sono la risultante di evoluzioni settoriali assai diverse. In questo periodo gran parte dell'industria manifatturiera attraversa una fase di quasi-stagnazione della produttività, in particolare nelle industrie del legno, in quelle alimentari, dell'abbigliamento, ecc. Al contrario, nel settore tessile - soprattutto nella filatura - e nell'industria siderurgica, si assiste a dei veri e propri balzi in avanti della produttività, il che spiega, d'altra parte, perché questi settori siano generalmente definiti come i 'motori dell'industrializzazione'. In termini relativi il settore tessile era certamente il più importante, in quanto rappresentava, nel quadro delle attività tradizionali, circa il 50-60% dell'attività manifatturiera. Ora la filatura, che richiedeva circa gli otto-nove decimi del lavoro impiegato nella produzione di tessuti, compie un enorme salto in avanti nella produttività. Le macchine del tipo Robert - che cominciano a essere utilizzate in Inghilterra verso il 1825 - richiedono solo 135 ore-uomo per produrre 100 libbre di filato di cotone (n.80), mentre in India nel XVIII secolo la filatura manuale ne richiedeva oltre 50.000: si ha dunque una produttività di lavoro moltiplicata per 380 circa. Per i filati meno fini, quelli di uso corrente, la produttività risultava probabilmente moltiplicata solo per 10-12. Inoltre, mentre nel XVIII secolo la produzione annuale di ferro grezzo per operaio era dell'ordine di 5-6 tonnellate, nei paesi sviluppati, alla metà del XIX secolo tale produzione si aggirava sulle 55-65 tonnellate, e alla vigilia della prima guerra mondiale sulle 450-500.

Questi salti in avanti della produttività si tradussero in ribassi dei prezzi che aprirono ai manufatti sbocchi sempre più numerosi, facilitando allo stesso tempo le integrazioni di cui abbiamo parlato precedentemente. I ribassi furono resi possibili anche da un comportamento nuovo da parte di quanti organizzavano la produzione di questi beni. Agli artigiani e ai mercanti dell'ancien régime si sostituiscono i capitani d'industria, i quali non ragionano più sulla base di un mercato stabile e di un profitto che può essere massimizzato soltanto rispetto al volume d'affari. Con la rivoluzione industriale si è di fronte a una situazione in cui il profitto totale può crescere, e crescere rapidamente, non solo per un forte aumento dei tassi di profitto, reso possibile dalle nuove tecniche, ma anche per la rapida espansione del mercato, che deriva, a sua volta, dal crescente surplus agricolo. In generale, gli incrementi di produttività non sono soltanto assorbiti dai profitti, ma si riflettono anche ampiamente sul prezzo dei manufatti. Questo comportamento nuovo, dominante tra gli imprenditori industriali, dipende allo stesso tempo dalla diversa origine di questi imprenditori e dalle nuove condizioni di concorrenza.

Nuova origine sociale degli imprenditori

Da un esame complessivo delle biografie degli imprenditori nelle prime fasi dell'industrializzazione si ricava un elemento comune: la larga prevalenza di persone di origine modesta e soprattutto di ex agricoltori tra i fondatori di imprese industriali, non solo nel settore tessile, ma anche nella maggior parte degli altri settori. Questa caratteristica, che emerge sempre più nettamente dalle ricerche storiche, non si applica soltanto all'Inghilterra, ma anche a tutti i paesi europei che si sono industrializzati durante il XIX secolo e agli Stati Uniti, e rivela quindi una relativa assenza dei capitalisti della società tradizionale tra i primi imprenditori.Questa assenza dei vecchi capitalisti si può spiegare facilmente con fattori di ordine sociologico: è estremamente difficile indurre dei gruppi sociali a cambiare completamente il loro campo d'attività finché le risorse di cui dispongono consentono loro di condurre ancora, senza grandi difficoltà, un tipo di vita soddisfacente. E poiché la rivoluzione industriale non ha comportato una riduzione delle attività proprie dei vecchi gruppi capitalistici (anzi, al contrario), la spinta a un cambiamento di attività ne è risultata attenuata.

Aumento della concorrenza, ma anche possibilità di diffusione dell'industrializzazione

Le possibilità di concorrenza derivano in gran parte da una delle caratteristiche fondamentali delle nuove tecniche adottate nella prima e anche, in parte, nella seconda fase dell'industrializzazione, cioè dalla facilità di imitazione. Abbiamo già sottolineato il carattere empirico delle invenzioni che accompagnarono e favorirono gli inizi della rivoluzione industriale, come pure la ridotta influenza delle scienze sulla tecnica durante queste fasi dello sviluppo. Queste caratteristiche hanno avuto come conseguenza essenziale che la costruzione di macchine e di attrezzature si poteva realizzare con il concorso di artigiani che disponevano soltanto di tecniche tradizionali. In altri termini, non vi erano praticamente ostacoli alla diffusione regionale, ma anche (e questo è assai importante) internazionale, dei progressi dei procedimenti tecnici, se non inventati, almeno utilizzati inizialmente in Inghilterra.In definitiva era sufficiente la semplice informazione, e i pochi esempi che ora daremo sono significativi. Nel 1776 si decise di costruire in Francia una prima unità siderurgica moderna: non si trattava soltanto della prima impresa siderurgica in grado di fabbricare ghisa con il carbon coke, ma anche di una unità di grandi dimensioni. Per la costruzione di questa unità il solo tecnico straniero presente fu William Wilkinson, fratello di John, un grande esperto inglese di siderurgia, e tutta l'attrezzatura relativa fu costruita sul posto. Verso il 1770 le autorità francesi mandarono in Inghilterra il figlio di un emigrato cattolico inglese "per carpire gli ultimi segreti"; questi riuscì a comprare una filatrice meccanica Jenny e a farla passare di contrabbando, e questa macchina costituì il punto di partenza della meccanizzazione della filatura in Francia. Le due locomotive importate dall'Inghilterra da Marc Séguin nel 1823 non entrarono mai in servizio, ma furono piazzate al centro di una fabbrica e servirono da modello per le prime 12 locomotive francesi.

In breve, le possibilità di imitazione, con l'aiuto di una manodopera non specializzata e composta da artigiani tradizionali, costituivano una delle caratteristiche essenziali della tecnica delle prime fasi dell'industrializzazione. D'altra parte per molto tempo la costruzione delle attrezzature fu un momento essenziale nell'attività delle imprese che le utilizzavano poi per la produzione; anche in seguito, quando la specializzazione sarà più marcata e la tecnica più evoluta, non vi sarà ancora frattura tra tecnica tradizionale e tecnica moderna. Fino alla fine del XIX secolo, praticamente, non ci sarà ancora un vero e proprio fossato tra l'operaio specializzato che costruisce e ripara le diverse attrezzature (macchine tessili, a vapore, o utensili agricoli), e il fabbro o il calderaio tradizionale. Verso il 1880 il fabbro di un villaggio francese, inglese, tedesco o italiano era in grado, per esempio, di riparare i primi modelli di mietitrici del tipo McCormick. Durante lo stesso periodo il governo giapponese importava macchine destinate a essere esposte nelle diverse città del paese in modo che gli artigiani locali potessero riprodurle. La rottura, infatti, si produrrà soltanto con l'introduzione delle numerose applicazioni dell'elettricità e dei motori a scoppio. L'elettronica e l'energia nucleare, naturalmente, allargano ulteriormente questa frattura tra la tecnica tradizionale e quella uscita dalla rivoluzione industriale.Esamineremo le conseguenze sociali della prima e della seconda fase dell'industrializzazione alla fine del prossimo capitolo. Prima di trattare questi argomenti, tuttavia, conviene affrontare alcuni problemi relativi alla cronologia del fenomeno oggetto del nostro studio, come pure le principali modalità specifiche degli inizi della rivoluzione industriale al di fuori dell'Inghilterra, paese culla di questa rivoluzione, che, proprio per questo, è stata finora oggetto privilegiato della nostra trattazione. Questo ci porterà, d'altra parte, a oltrepassare i confini cronologici di questa prima fase dell'industrializzazione.

Cronologia e specificità della rivoluzione industriale al di fuori dell'Inghilterra

Abbiamo appena visto che la Francia ha cercato assai presto di acquisire le nuove tecniche industriali utilizzate in Inghilterra. Essa, tuttavia, non è stata la sola che ha cercato di farlo così precocemente; è probabile che sia stata preceduta dal Belgio e/o dalla Svizzera. In questo campo la ricerca comparativa non è sufficientemente sviluppata da consentire di precisare un ordine cronologico tra questi tre paesi. Senza considerare le innovazioni nel settore agricolo - che furono anche precedenti - si può concludere che, per quanto riguarda questo primo gruppo di tre paesi che hanno imitato l'esempio inglese, la rivoluzione industriale in senso specifico ha avuto inizio tra il 1765 e il 1780.Una delle differenze più significative rispetto agli albori della rivoluzione industriale in Inghilterra è stata la presenza relativamente importante di tecnici (inglesi). Questi svolsero due ruoli, intrecciati al punto che talvolta si confondono tra loro: di consiglieri tecnici e di fondatori d'imprese. Come vedremo più avanti, poiché l'Inghilterra aveva vietato l'emigrazione dei suoi artigiani, le minoranze religiose si sono trovate a svolgere un ruolo proporzionalmente più importante, in particolare perché i cattolici erano più portati dei protestanti a sfidare tale divieto. Parallelamente a questa migrazione di inglesi, si devono anche segnalare i numerosi viaggi a scopo d'informazione compiuti dagli industriali di questi tre paesi (e in generale dell'Europa continentale) in Inghilterra.

Allo stato attuale delle ricerche, il ruolo degli autoctoni che si sono recati in Inghilterra alla ricerca di innovazioni tecniche è stato più importante in Svizzera rispetto agli altri due paesi, mentre, sempre in Svizzera, la presenza di tecnici inglesi è stata più limitata.Dal punto di vista cronologico, assai vicino a questi tre paesi troviamo gli Stati Uniti. Fin dall'indipendenza (1783), uno degli obiettivi di questo paese è stata l'industrializzazione; d'altra parte, la moderna dottrina del protezionismo, visto come fattore capace di favorire l'industrializzazione, è nata proprio negli Stati Uniti.Nel 1791 Alexander Hamilton, primo segretario per il Tesoro, pubblicò il suo famoso Report on manufactures, considerato come la prima formulazione del protezionismo moderno, un testo che ha influenzato profondamente Friedrich List, figura chiave di questa teoria. Nel protezionismo si esprime un elemento specifico che ha interessato la maggior parte dei paesi che si sono industrializzati dopo l'Inghilterra: l'intervento dello Stato, che non si realizza soltanto attraverso la politica doganale, ma anche, spesso, attraverso la ricerca di tecnici e di imprenditori e attraverso altre forme d'incoraggiamento all'industrializzazione.

La Germania e alcune aree del vasto Impero austroungarico sono i paesi che troviamo, proseguendo nel nostro ordine cronologico, tra quelli che hanno imboccato la strada della rivoluzione industriale; il loro cammino è iniziato tra il 1840 e il 1860. Naturalmente questo non significa che non vi siano state, precedentemente, forme embrionali di industrializzazione; ma si trattava sempre di realtà limitate, sia sul piano settoriale che regionale. In questi casi, alla presenza di tecnici e imprenditori inglesi si aggiunge quella di tecnici e imprenditori dei tre paesi europei che per primi avevano seguito l'esperienza inglese. L'industria pesante, soprattutto in Germania, ha svolto un ruolo di grande rilievo, soprattutto a causa delle necessità nel settore delle ferrovie; inoltre, la creazione di una rete ferroviaria in questi paesi ha richiesto forti importazioni di capitali.

La presenza di capitali stranieri sarà ancora più importante nella maggior parte dei paesi che dettero inizio alle rispettive rivoluzioni industriali dopo la prima metà del XIX secolo. È questo, in particolare, il caso della Russia, dove, per di più, il ruolo del potere centrale è stato fondamentale. Una delle motivazioni dello zar Alessandro II nella decisione di abolire la servitù della gleba (1861) consisteva appunto nella possibilità di consentire una qualche mobilità della manodopera dall'agricoltura verso l'industria. Anche se fin dagli anni trenta si possono ritrovare forme embrionali di industrializzazione, si può affermare che l'inizio della rivoluzione industriale in Russia va collocato intorno al 1880.Tornando, tuttavia, alla cronologia della rivoluzione industriale, bisogna osservare che la Russia è stata preceduta dalla Svezia, paese per il quale la rivoluzione industriale può essere collocata intorno al 1860.L'industrializzazione della Svezia assumerà forme originali, soprattutto per la sua specializzazione in settori nuovi (macchine per la mungitura, cuscinetti a sfera, telefoni, ecc.) e anche per una minore presenza di tecnici e di capitali stranieri.Gli inizi della rivoluzione industriale nei due ultimi paesi che hanno realmente intrapreso questo processo prima della prima guerra mondiale (Spagna e Italia) si collocano all'incirca nello stesso periodo della rivoluzione industriale in Russia, vale a dire tra il 1870 e il 1890. Questi due paesi hanno conosciuto un processo di industrializzazione che si è scontrato con numerosi ostacoli. Entrambi hanno sentito il peso del loro precedente ruolo economico e soprattutto commerciale, e in particolare hanno ereditato un sistema urbano sovradimensionato rispetto al loro ruolo economico nel XIX secolo. Inoltre, l'Italia ha sofferto per la mancanza di materie prime e la Spagna per una grave crisi agricola. Complessivamente, tuttavia, il processo di industrializzazione è stato più rapido in Italia che in Spagna.

La seconda fase: crescita dell'industrializzazione (dal 1820-1840 al 1880-1900)

Questa seconda fase occupa un posto chiave nel processo di industrializzazione. Il mondo del 1820 è un mondo ancora tradizionale, con un'enclave ben circoscritta di società nuova; ma una gemma isolata non costituisce sempre il segnale di una larga fioritura. Certo, con il senno di poi, la rivoluzione industriale inglese appare come il preludio ineluttabile del processo generale di industrializzazione, ma a conti fatti la Gran Bretagna del 1820 non rappresentava neppure il 2% della popolazione mondiale e la produzione industriale pro capite del mondo era cresciuta solo del 10% rispetto a quella del 1750. Verso il 1900, invece, non potevano esserci più dubbi in proposito, e poco importa da quale paese si osservasse la cosa. I paesi toccati dall'industrializzazione rappresentavano il 30% della popolazione mondiale e la produzione industriale pro capite mondiale era aumentata del 150% rispetto a quella del 1750. Le regioni non toccate direttamente dall'industrializzazione stavano per diventare il mondo sottosviluppato, anche a causa delle conseguenze di questa industrializzazione. Ma conviene tornare al 1820 ed esaminare come si è svolta questa fase di maturazione dell'industrializzazione.

Le innovazioni destinate a svolgere un ruolo essenziale nella prima metà del XIX secolo sono quelle legate alla rivoluzione dei trasporti e realizzate grazie all'assommarsi di due progressi tecnici precedenti. Il perfezionamento della macchina a vapore e la diminuzione considerevole del prezzo del ferro aprono la strada alle ferrovie, a partire dal 1820, e alla navigazione a vapore dopo il 1840. Nel 1860 il mondo contava già 108.000 km di ferrovie in esercizio in 35 paesi (12 dei quali nel Terzo Mondo), e il tonnellaggio delle navi a vapore era pari alla metà di quello delle navi a vela. L'installazione delle linee telegrafiche è legata a quella delle ferrovie, e si può affermare che verso il 1870 la rete internazionale era già largamente in funzione.Queste trasformazioni nell'ambito dei mezzi di trasporto e di comunicazione svolsero un ruolo ben preciso nell'abbreviare gli scarti di tempo nella trasmissione delle innovazioni tecnologiche, accelerando così la diffusione internazionale dell'industrializzazione. Fino allora, nei paesi che per primi avevano seguito le tracce dell'Inghilterra, l'intervallo di tempo necessario per la diffusione delle principali innovazioni tecniche era stato dell'ordine di mezzo secolo: circa quarant'anni per la filatura e sessanta per la siderurgia. Per esempio, mentre verso il 1790 la filatura del cotone in Inghilterra era stata meccanizzata quasi al 100%, in Francia, per raggiungere una situazione analoga, fu necessario arrivare agli anni venti-trenta del secolo successivo (e la Francia in questo campo non era in ritardo rispetto agli altri paesi in via di industrializzazione). La percentuale dell'80% di ghisa prodotta utilizzando il carbon coke, raggiunta in Inghilterra fin dal 1790, in Belgio viene raggiunta verso il 1840, in Prussia verso il 1860 e in Francia verso il 1865. Per quanto concerne l'introduzione del vapore nel settore dei trasporti, gli scarti di tempo tra l'Inghilterra e l'Europa continentale sono già molto più brevi: dai 10 ai 15 anni.

L'accorciamento notevole di queste distanze temporali è legato non solo alla generale accelerazione dei trasferimenti di informazione che caratterizza il XIX secolo, ma anche ai tecnici, alle attrezzature e ai capitali inglesi che partecipano più ampiamente che in passato all'introduzione delle innovazioni tecniche sul continente europeo. Questa partecipazione più ampia è stata favorita da due misure legislative britanniche: la prima, del 1825, aboliva il divieto di emigrare per gli artigiani (che era stato sancito fin dal 1717); la seconda, del 1843, aboliva invece il divieto di esportazione delle attrezzature.Negli anni 1860-1880 si collocano gli inizi di nuovi 'grappoli' di innovazioni importanti per lo sviluppo dell'industrializzazione: si tratta in particolare (ma non solo) di procedimenti più economici nella produzione dell'acciaio e di numerose scoperte nell'industria chimica. Con queste innovazioni non solo gli scarti temporali nella diffusione diventano estremamente brevi, ma, soprattutto, viene meno la supremazia inglese. Questa situazione nuova determina, a partire dal decennio 1860-1870, la fine del predominio assoluto della Gran Bretagna nella produzione industriale. Fino a questa data, nonostante i rapidi progressi realizzati dagli altri paesi, la Gran Bretagna aveva conservato (o addirittura aumentato) la sua quota relativa nella produzione industriale mondiale a causa della sua posizione di largo anticipo sia sul piano qualitativo che quantitativo.

Lo squilibrio spaziale

La tab. II consente di evidenziare un altro fenomeno importante: quello relativo alla specializzazione internazionale del lavoro. Quello che si accinge a diventare il mondo sviluppato, nel 1860 concentra in sé il 63% della capacità industriale (manifatturiera) mondiale, contro una percentuale di circa il 27% un secolo prima. Questa concentrazione è il risultato di due evoluzioni: la prima è quella che abbiamo appena esaminato, cioè l'espansione dell'industrializzazione nella maggior parte dei paesi europei e a popolamento europeo, dove, tra il 1750 e il 1860, il volume della produzione dell'industria manifatturiera si è moltiplicato per 13; la seconda evoluzione, anch'essa gravida di conseguenze, è costituita dal processo di deindustrializzazione che, a partire dagli anni 1810-1820, ha interessato la maggior parte del mondo non europeo. Questo processo di deindustrializzazione di regioni che sono quindi in via di sottosviluppo verrà esaminato più avanti. Per quanto concerne invece lo squilibrio spaziale dell'industrializzazione, questo fenomeno raggiunge il suo punto massimo verso il 1913: a quest'epoca il Terzo Mondo, che raccoglie circa il 63% della popolazione mondiale, dispone solo del 5% del potenziale industriale mondiale, quindi il potenziale pro capite dei paesi sviluppati è circa 40 volte superiore a quello dei paesi del Terzo Mondo.

Un altro aspetto della specializzazione internazionale del lavoro concerne le diverse regioni del mondo sviluppato. Questa specializzazione ha due risvolti: il primo, più importante, concerne i rapporti tra l'Europa industrializzata e i paesi a popolamento europeo e consiste essenzialmente in massicce importazioni agricole da parte dell'Europa; l'altro concerne gli inizi di una specializzazione nell'ambito dei paesi industriali, che non è però ancora molto rilevante. Esaminiamo brevemente questi sviluppi.Per l'effetto combinato della diminuzione dei costi di trasporto, del perfezionamento delle macchine agricole e della liberalizzazione della politica doganale, nei paesi industrializzati d'Europa si assiste, alla fine degli anni sessanta dell'Ottocento, a una crescita estremamente rapida delle importazioni di prodotti alimentari, e in particolare di cereali, provenienti dai paesi a popolamento europeo. Mentre verso il 1865-1867 questi paesi esportavano annualmente solo circa 1,3 milioni di tonnellate di cereali, le esportazioni raggiungono gli 8,2 milioni verso il 1879-1881 e i 15,9 milioni tra il 1898 e il 1900. Quest'ultima cifra rappresenta circa il 25% della produzione dei paesi europei importatori di cereali (cioè tutta l'Europa, con l'esclusione della Russia, dell'Austria-Ungheria e degli Stati balcanici).

Questo tasso d'importazione dei cereali superava addirittura il 60% nei paesi più industrializzati, quali la Gran Bretagna, il Belgio e la Svizzera.La specializzazione delle produzioni industriali nei paesi sviluppati è piuttosto limitata e si manifesta realmente soltanto dopo gli anni 1870-1890; inoltre, nei primi tempi, sarà soprattutto un fenomeno caratteristico dei piccoli paesi e delle esportazioni destinate a paesi non- o semi-industrializzati: una delle caratteristiche delle due prime fasi dell'industrializzazione è l'autosufficienza pressoché completa dei paesi più sviluppati per quanto concerne i manufatti.

La deindustrializzazione del Terzo Mondo

Già nell'ambito di quello che viene definito 'patto coloniale', vale a dire quel complesso di norme che regolavano i rapporti tra colonie e metropoli prima del XIX secolo, la produzione industriale era proibita o appena tollerata nelle colonie. Le politiche commerciali coloniali, nella maggior parte dei casi, hanno ignorato questo divieto. E a ragione: infatti non era più necessario. I progressi realizzati dalla tecnologia occidentale erano così rilevanti che era sufficiente lasciar entrare senza restrizioni i prodotti europei perché l'industria locale crollasse di fronte alle importazioni.

Ricordiamo, per esempio, che un operaio filatore inglese del 1830 poteva produrre, in media, grazie alle macchine che aveva a disposizione, dieci volte più filo di un artigiano indiano e, per quanto concerne i filati fini, addirittura 200-300 volte di più. Quando, nel 1813, la East India Company perse il monopolio del commercio (fatto questo che aprì praticamente il mercato indiano ai prodotti tessili britannici), l'India, tradizionale esportatrice di questi prodotti, vide le importazioni crescere a un ritmo vertiginoso: 0,8 milioni di iarde nel 1814, 13 milioni nel 1819-1821, 995 milioni nel 1869-1871, 2.050 milioni nel 1890.In queste condizioni ci si può stupire della rapida scomparsa dell'industria tessile indiana? I dubbi in questo campo si collocano al livello delle dispute tra specialisti: verso il 1870 questa industria era scomparsa al 100% o sopravvivevano ancora degli artigiani filatori in alcune regioni isolate? e in caso affermativo, come è probabile, questi artigiani producevano il 5 o il 10% del fabbisogno nazionale? L'incertezza è ancora minore per l'altro settore importante, quello della siderurgia: verso il 1890 sopravviveva una capacità produttiva in grado di fornire l'1 o il 5% del consumo locale?

L'evoluzione è assai simile nelle altre regioni asiatiche, con l'eccezione della Cina, dove l'industria locale ha potuto resistere meglio, in quanto la valanga si è messa in moto più tardi, perché il paese conservava una certa autonomia ed era anche difeso dalle sue stesse dimensioni. Ma resistere meglio non significa affatto assenza di un arretramento del settore industriale, assenza di un processo di deindustrializzazione. Nel caso cinese la discussione tra gli specialisti verte, per così dire, intorno al 60%: per esempio, verso il 1890 l'industria tessile locale copriva il 50 o il 70% del fabbisogno nazionale? Il processo di deindustrializzazione è altrettanto marcato in America Latina dove, agli inizi del XIX secolo, l'indipendenza aveva permesso lo sviluppo dei settori manifatturieri in numerosi paesi: sviluppo tuttavia effimero, destinato a soccombere sotto l'invasione dei prodotti britannici, consentita dall'indipendenza appena strappata a metropoli tecnicamente poco avanzate.

I costi umani delle due prime fasi dell'industrializzazione

Conviene anzitutto sottolineare che il processo di industrializzazione è stato accompagnato da un forte aumento del numero assoluto e relativo dei salariati, degli operai. Nelle società tradizionali i salariati erano relativamente poco numerosi; in questo campo è difficile fornire cifre precise, in quanto i dati sono fortemente aleatori e le differenze tra i diversi paesi, e tra le diverse regioni, assai rilevanti. Nelle società tradizionali è difficile addirittura mettere a fuoco il concetto di salariato, ma si può valutare che in media, nelle società tradizionali europee, i salariati non costituissero mai una percentuale superiore al 20-25% della popolazione attiva, e spesso anzi assai inferiore. Verso la metà del XIX secolo, invece, i salariati erano già più del 60% della popolazione attiva in paesi quali l'Inghilterra e il Belgio.

Qual era la condizione di questa massa di operai? E soprattutto qual era la loro condizione paragonata a quella dei gruppi sociali dai quali essi provenivano, cioè i contadini? Dal punto di vista della libertà individuale, la condizione operaia non rappresentava, in generale, un sensibile arretramento, in quanto gran parte dei contadini non era indipendente: in alcune regioni europee, infatti, la condizione servile è scomparsa soltanto durante il XIX secolo. Quanto al lavoro quotidiano, invece, l'alienazione nel senso marxista del termine era nella maggior parte dei casi molto forte: perfino i servi disponevano, in questo campo, di una 'libertà', di un margine d'iniziativa molto maggiore.

Secondo studi recenti, nelle prime fasi dell'industrializzazione il livello dei salari reali si è mantenuto piuttosto basso; in molte regioni addirittura al di sotto delle punte raggiunte durante alcuni periodi favorevoli dei secoli precedenti. La durata del lavoro era sicuramente più lunga per gli operai delle prime fasi dell'industrializzazione che per i contadini delle società tradizionali. Con 15-16 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, l'operaio lavorava effettivamente (sottratti il riposo e le pause) 3.500 ore all'anno di media, nell'ipotesi che non vi fossero periodi di disoccupazione; i contadini, a causa dei periodi vuoti, probabilmente non lavoravano più di 1.800-2.000 ore (effettive) all'anno. Quando, verso la metà del XIX secolo, il numero delle ore fu ridotto, per gli operai, a 12 al giorno (cioè circa 3.000 ore effettive all'anno), ne derivò generalmente l'obbligo del lavoro notturno, che fu richiesto in molti casi. Oggi nelle società sviluppate la durata annuale del lavoro nel settore industriale oscilla tra 1.900 e 2.000 ore.

Il martirio dei bambini

La riduzione delle ore di lavoro appena ricordata è stata inizialmente determinata dalla presenza massiccia di bambini tra gli operai. Questo lavoro infantile, per le condizioni che lo hanno caratterizzato, ha rappresentato uno degli scandali del primo secolo dell'industrializzazione. Quei fanciulli ai quali la nuova medicina aveva permesso di evitare una morte precoce, ma che la miseria dei genitori non consentiva di tenere in casa e ancor meno di mandare a scuola (non obbligatoria), trovavano lavoro nelle fabbriche che nascevano un po' dovunque. Questo lavoro era anche favorito dalla natura stessa della tecnologia dell'epoca e, in particolare, da quella del settore tessile. Si trattava soprattutto della mancanza di automatismo della maggior parte delle macchine, cui l'utilizzazione dei bambini permetteva di ovviare a poco prezzo.

È opportuno sottolineare che, anche se è vero che nelle società tradizionali i bambini hanno sempre partecipato all'attività economica, la prima fase della rivoluzione industriale si caratterizza per un abbassamento dell'età d'inizio del lavoro: nell'industria cotoniera, per esempio, venivano utilizzati comunemente bambini con meno di 8 anni se non addirittura di 6, mentre nelle società tradizionali l'età d'inizio dell'apprendistato, nel settore tessile, era di 12-14 anni. Si cominciava quindi a lavorare da giovanissimi e si era obbligati a farlo, nella maggior parte dei casi, al di fuori dell'ambiente familiare. Siccome i ragazzi aiutavano gli adulti, ciò significava orari identici: e questo per un salario irrisorio, generalmente un quinto o un settimo di quello di un operaio non qualificato. Un tale salario giornaliero permetteva di comprare meno di 1 kg di pane e, in molti casi, era inferiore al costo minimo del sostentamento di un ragazzo. In questo contesto la decisione di un padre di far lavorare il proprio figlio può sembrare irrazionale e immorale, ma in realtà non lo era, in quanto, in mancanza del salario dei figli, il reddito familiare sarebbe stato insufficiente a permetterne la sopravvivenza.Questo sfruttamento, questo martirio dei bambini non è stato circoscritto a un periodo limitato: di fatto, è solo verso la fine del XIX secolo, quando l'evoluzione tecnologica da un lato ridusse l'utilità del lavoro infantile e, dall'altro, rese indispensabile la loro formazione generale, che cessò questo scandalo e si ebbe la diffusione dell'insegnamento primario obbligatorio.

Un universo di lavoro concentrazionario

L'evoluzione tecnologica, da un lato, e la diminuzione dei costi di trasporto, dall'altro, sono i principali fattori che hanno favorito una trasformazione radicale dell'impresa dove venivano prodotti beni industriali. Come già abbiamo avuto modo di rilevare nell'introduzione, con l'industrializzazione la bottega artigiana si trasforma in officina, e - un decennio dopo l'altro - le officine diventano più grandi. Così, per esempio, nella siderurgia belga le dimensioni medie delle imprese produttrici di ghisa passano da 10 persone verso il 1760 a 54 verso il 1860, e a 202 verso il 1900. A quest'epoca il grosso della forza lavoro era concentrato in due imprese, ciascuna delle quali contava oltre 1.000 operai. Fabbriche con diverse migliaia di operai erano frequenti, il che comportava non solo condizioni di lavoro simili a un universo concentrazionario, ma anche tempi più lunghi per gli spostamenti casa-lavoro.

Per completare il quadro dei costi umani delle prime fasi dell'industrializzazione bisognerebbe trattenersi ancora a lungo sulle condizioni di lavoro, sui soprusi, sull'importanza della disoccupazione e sulla miseria che essa comportava. In breve, il termine 'martirio' non è certo eccessivo. I costi sociali della rivoluzione industriale sono stati assai elevati, e questo è il lato estremamente negativo della medaglia. Dalla schiavitù dei bambini e anche, non lo dimentichiamo, delle donne (il cui salario era solo un terzo di quello maschile) al martirio della classe operaia in generale, dai periodi oscuri di disoccupazione alle multe vessatorie e salate, dagli scioperi disperati alle serrate senza pietà, dalle officine concentrazionarie alle cave di Lilla, ai tuguri di Londra, abbiamo una processione senza fine di miserie. Le migliaia di tonnellate di ghisa, i miliardi di metri di cotonina rappresentavano una massa infinita di sofferenze.

Questa miseria ha dato vita a un movimento di difesa del mondo operaio: in un primo momento - e dunque durante la prima fase dell'industrializzazione - questa difesa ha assunto caratteri spesso anarchici e addirittura violenti (si tratta di quello che viene chiamato il 'luddismo', dal nome di un personaggio quasi mitico, Ned Ludd, il quale, alla testa di una banda di operai inglesi, avrebbe distrutto le macchine, considerate la causa delle miserie della classe operaia). Solo nella seconda metà del XIX secolo fecero la loro comparsa i sindacati, che però cominciarono a organizzarsi piuttosto tardi, dopo il 1850-1860; fino ad allora le leggi sociali erano state l'espressione della presa di coscienza, da parte della frazione liberale delle classi dominanti, delle deplorevoli condizioni di vita degli operai e, in particolare, dei loro figli.

La terza fase: la società industriale (dal 1880-1900 al 1960-1970)

Le precedenti fasi dell'industrializzazione avevano soprattutto dato luogo a un'espansione geografica di questo processo e a un accrescimento quantitativo della produzione (e del consumo) di beni manufatti tradizionali. In tale periodo i prodotti nuovi consistevano essenzialmente in attrezzature. Nella fase che stiamo per esaminare, invece, ci troveremo di fronte prima alla nascita e poi all'esplosione del consumo di manufatti assolutamente nuovi.

I nuovi beni di consumo

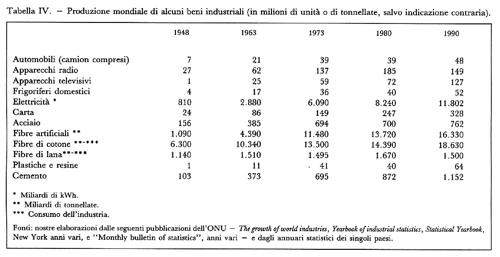

La produzione (e il consumo) a livelli significativi delle automobili comincia fra il 1903 e il 1905: verso il 1900 la produzione mondiale di automobili era dell'ordine di 7.000 unità all'anno, dopo il 1905 di 60.000 unità, per raggiungere quasi le 600.000 nel 1913. Nel 1914, alla vigilia della prima guerra mondiale, erano in circolazione nel mondo circa due milioni e mezzo di automobili (camion compresi) contro meno di 15.000 nel 1900; nel 1970, nei soli paesi occidentali sviluppati, erano ben 220 milioni.A partire dagli anni venti il motore elettrico s'introduce assai largamente nella vita quotidiana; lavatrici e aspirapolvere cominciano da questo decennio a diventare oggetti di consumo corrente, soprattutto negli Stati Uniti. In questo paese la produzione annuale di lavatrici raggiunge le 370.000 unità nel 1929 (1.505.000 nel 1939, nonostante la depressione), mentre quella degli aspirapolvere raggiunge, nel 1940, 1.340.000 unità. Nello stesso anno (sempre negli Stati Uniti) si producevano 1,8 milioni di ventilatori, 26 milioni di ferri da stiro e 2,3 milioni di tostapane. I frigoriferi, la cui prima utilizzazione sul piano industriale risale al 1880, cominciano a essere prodotti per uso domestico a partire dagli anni venti. Nel 1923 gli Stati Uniti producevano circa 5.000 frigoriferi all'anno per uso domestico, 890.000 nel 1929 e 2.820.000 nel 1937. Alla vigilia della seconda guerra mondiale c'erano circa 18 milioni di frigoriferi in funzione nei 35 milioni di famiglie americane. In Europa questa fase si apre più tardi: comincia infatti nell'immediato dopoguerra.

L'industrializzazione dei beni culturali

La scienza, la tecnologia e i mezzi di produzione creati dalle fasi precedenti consentono all'industria di allargare notevolmente il suo intervento nel campo della cultura e del tempo libero. In realtà si tratta del suo secondo intervento in questo campo, in quanto il primo è quello legato alla stampa (in Europa nel XV secolo, in Asia probabilmente qualche secolo prima). Già durante il XIX secolo l'industrializzazione, diminuendo il prezzo di costo delle pubblicazioni a stampa, aveva consentito un'espansione nella produzione di questo bene culturale. Con la terza fase siamo in presenza, come per i beni di consumo, di prodotti completamente nuovi, quale il fonografo (e i dischi), la cui diffusione diventa significativa a partire dal 1890. Nel 1899 negli Stati Uniti si producono 151.000 fonografi all'anno; questo numero passa a 514.000 nel 1914 e a 2.230.000 nel 1920. Il cinema conosce il suo grande sviluppo a partire dal 1904-1906: qualche anno prima non c'erano probabilmente più di alcune centinaia di sale cinematografiche sparse nel mondo, nel 1909 ve ne erano già più di 12.000 e nel 1920 circa 47.000. La radio arriva dopo il 1920, data in cui viene installata la prima stazione pubblica di radiodiffusione. Nel 1925 ve ne erano già 90 e circa 300 alla fine del 1935, il che provocò un vero e proprio boom nell'uso (e nella produzione) degli apparecchi radio. Nel 1921 c'erano meno di 20.000 apparecchi radio nelle famiglie di tutto il mondo; ma nel 1925 erano circa 6 milioni, nel 1929 26 milioni e nel 1938 95 milioni (dei quali 92 nel mondo sviluppato, ovverosia, in media, 50 apparecchi per 100 famiglie). Anche la macchina fotografica divenne agli inizi del secolo un prodotto di largo consumo. Ci si può forse interrogare sul buon uso di questi mezzi audiovisivi, ma è comunque vero che l'industria ha messo alla portata dei consumatori delle società sviluppate (anche dei più modesti) enormi possibilità nel campo della cultura.I progressi tecnici non determinano soltanto un cambiamento nella gamma dei prodotti ma anche forme nuove di produzione. I due aspetti più importanti di questa trasformazione riguardano le nuove forme di organizzazione del lavoro degli operai e la nascita delle imprese multinazionali.

L'adattamento degli operai alle macchine

Il capolavoro di Chaplin, Tempi moderni, evidenzia in modo ottimale l'orientamento assunto dall'organizzazione del lavoro all'inizio del secolo: l'evoluzione tecnologica aveva determinato lo sviluppo di un macchinismo nel quale la componente umana era ignorata. D'altra parte, la produzione dei nuovi beni di consumo era molto più complessa di quella dei prodotti tradizionali e la soluzione più semplice per l'epoca consisteva nell'adattare l'uomo alla macchina e non viceversa. Da questi sforzi nacquero soprattutto la lavorazione a catena, il taylorismo e altre forme di organizzazione del lavoro che hanno sostituito allo sforzo fisico lo stress psicologico. A tutt'oggi la lavorazione a catena resta la risposta prevalente alle costrizioni imposte dalla produzione di massa di manufatti complessi: essa ha consentito notevoli incrementi di produttività, tradotti in diminuzioni dei prezzi che spiegano la rapida diffusione dei nuovi beni di consumo. Dalla parte dell'operaio tutto questo si è risolto incontestabilmente in condizioni di lavoro assai dure, che sono state compensate solo parzialmente da una leggera riduzione degli orari. Per gli operai americani, per esempio, il numero settimanale delle ore di lavoro passa da 51 nel 1909 a 45,3 nel 1919-1922 e a 44,5 nel 1927-1929.

Operai meglio pagati e più protetti

Poiché il lavoro dei ragazzi aveva costituito uno degli scandali delle prime due fasi dell'industrializzazione, rileviamo anzitutto che questa terza fase si caratterizza fin dal suo inizio per la semiscomparsa di questo tipo di lavoro nell'industria dei paesi sviluppati, scomparsa dovuta anche al fatto che negli anni ottanta del secolo scorso comincia a generalizzarsi l'insegnamento obbligatorio. Inoltre, conquistate dai sindacati o concesse dalla 'lungimiranza' delle classi superiori, a partire dagli stessi anni vengono effettivamente adottate molte misure volte a migliorare le condizioni di vita degli operai. La crisi degli anni trenta e il periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale accelerano ancora la portata di queste misure sociali che, sia durante la vita attiva che dopo, tendono ad attenuare gli elementi negativi della condizione operaia. In molti paesi il giorno di riposo settimanale si è trasformato in weekend, raddoppiando quindi la sua durata che diventa pari a quasi un terzo della settimana.Infine, senza pretese di esaustività, si può calcolare che tra il 1890 e il 1970 il salario reale degli operai dei paesi sviluppati occidentali è più che raddoppiato, anche se (naturalmente) con notevoli differenze tra i diversi paesi e periodi. Nel periodo 1890-1913, per esempio, le differenze sono enormi: si va da una crescita annuale del salario reale dell'1,8% (in particolare per la Svezia) allo 0,6% per il Regno Unito.

Lo sviluppo delle imprese multinazionali

Una storia generale delle imprese multinazionali deve ancora essere scritta, ma gli elementi di cui disponiamo consentono di tracciarne le grandi linee. Il sistema è entrato in funzione tra il 1880 e il 1929: tutte le grandi imprese che sono oggi delle multinazionali hanno cominciato questa trasformazione durante tale periodo. Per quanto concerne le multinazionali europee, il sistema risulta operante fin dal 1914; negli Stati Uniti durante gli anni 1920-1929 si è completato il processo di trasformazione in questa direzione già largamente avviato prima del 1914. Il solo caso anomalo è quello del Giappone, il quale, fino agli anni settanta del nostro secolo, non ha avuto vere e proprie imprese multinazionali. D'altra parte il Giappone si è sempre rifiutato di accettare investimenti stranieri sul suo territorio, e perfino la partecipazione di capitali stranieri; solo dopo la metà degli anni sessanta alcune imprese giapponesi hanno cominciato a creare unità produttive all'estero (anche se all'inizio con una certa timidezza) e sono state parzialmente abolite le restrizioni alla penetrazione del capitale straniero in Giappone. Torneremo su questo caso nel prossimo capitolo.

In Europa il processo di trasformazione verso la struttura multinazionale ha interessato inizialmente i piccoli paesi, dove ha fatto il suo debutto verso il 1880 precedendo di 10-20 anni gli altri paesi. In generale, questo processo è nato principalmente dal nuovo contesto tecnologico e dall'evoluzione delle politiche commerciali: la crescente complessità dei processi produttivi dà alle imprese già esistenti sostanziali vantaggi rispetto alle nuove venute, quando si debbano installare altre imprese; e d'altra parte questa trasformazione in senso multinazionale avviene soprattutto nei settori nuovi, quelli che appartengono alla fine della seconda fase dell'industrializzazione, e in particolare nel settore chimico. Inoltre, a partire dagli anni intorno al 1879, il ritorno al protezionismo nella maggior parte dei paesi che avevano tentato un esperimento liberista favorisce il trasferimento delle unità produttive, che tendono in parte a insediarsi nei paesi dove lo smercio dei loro prodotti è reso difficile dalla presenza di barriere doganali. Osserviamo a questo proposito che dopo il 1892 il protezionismo si rafforza in tutti i paesi sviluppati, con l'eccezione del Regno Unito e dei Paesi Bassi.

Avremo occasione di tornare più avanti sull'importanza attuale dell'attività delle industrie multinazionali, che fino alla seconda guerra mondiale resta relativamente poco importante. Non vi sono analisi valide sull'estensione di questa attività, ma a partire dai dati disponibili sullo stock di capitali e da altri parametri abbiamo potuto calcolare che, per quanto concerne il mondo nel suo complesso, la produzione delle imprese di proprietà delle multinazionali doveva rappresentare verso il 1913 circa il 3-6% della produzione industriale complessiva. Questa percentuale non si modifica sensibilmente nel periodo 1920-1939; l'uscita della Russia dal sistema economico liberale, insieme alla depressione degli anni trenta, è una delle spiegazioni di questa stagnazione. L'uscita della Russia è importante non tanto per le conseguenze dirette sugli altri paesi industrializzati, quanto per le sue ripercussioni sulle strategie di industrializzazione dei paesi del Terzo Mondo negli anni cinquanta e sessanta. Di conseguenza è opportuno ricordare alcuni fatti importanti.

Parlare oggi di un successo dell'industrializzazione dell'Unione Sovietica può sembrare anacronistico; conviene tuttavia fare due osservazioni. La prima concerne la sfasatura tra la realtà e l'immagine esterna di questa industrializzazione. Molti economisti (non soltanto quanti erano comunisti o simpatizzanti) hanno sopravvalutato il successo del programma di industrializzazione e ancor di più sottovalutato i suoi costi. E tuttavia sono state fatte delle scelte proprio sulla base di questa visione ottimistica. La seconda osservazione è che oggi, al contrario, si tende a sottovalutare la riuscita tecnica del processo di industrializzazione dell'URSS nel periodo 1928-1960. La pianificazione centralizzata - quali che siano i suoi fallimenti successivi - ha indubbiamente permesso all'Unione Sovietica di dotarsi molto rapidamente di un'industria di base assai rilevante e di colmare parzialmente il suo enorme ritardo, dovuto soprattutto a una partenza assai tardiva. Sulla base delle stime occidentali si può calcolare che, nonostante le enormi distruzioni dovute alla seconda guerra mondiale e al fatto che la Russia non ha potuto beneficiare del Piano Marshall, il potenziale industriale pro capite dell'URSS - che nel 1928 era il 19-23% di quello dei paesi occidentali sviluppati - è passato al 61-65% nel 1963 (ma probabilmente al 50-54% nel 1990).

La quarta fase: un Terzo Mondo in cerca di industrializzazione, un mondo sviluppato sulla via della deindustrializzazione

L'indipendenza politica del Terzo Mondo in Asia e in Africa è stata accompagnata da un tentativo largamente riuscito di avviare un processo di industrializzazione. Sulla scia dell'URSS degli anni trenta e cinquanta, e in parte sotto la sua influenza ideologica, la maggior parte dei paesi del Terzo Mondo ha giustamente ritenuto che una reale indipendenza dovesse essere accompagnata da un appropriato livello di industrializzazione. L'aspirazione generalizzata a una rapida industrializzazione ha portato però a numerosi eccessi: uno dei più gravi è stato l'aver dimenticato il ruolo fondamentale svolto dalla domanda interna, vale a dire, in questo caso, dal settore agricolo. In seguito a questo errore l'agricoltura è stata a lungo trascurata e la dipendenza alimentare e i pericoli di carestie sono divenuti ostacoli a una vera indipendenza altrettanto gravi quanto la mancanza di industrie.

Alcuni precedenti dell'industrializzazione del Terzo Mondo

Se l'industrializzazione del Terzo Mondo ha conosciuto indubbiamente un'accelerazione dopo gli anni cinquanta, non si possono tuttavia dimenticare alcuni precedenti. In effetti si possono elencare una decina di tentativi di industrializzazione nei paesi del Terzo Mondo durante il XIX secolo. La maggior parte di questi tentativi è fallita più o meno rapidamente, ma gli altri hanno comunque creato una base industriale sulla quale ha potuto poggiare l'industrializzazione successiva. Tra i fallimenti possiamo citare in primo luogo l'esperienza tentata da Moḥàmmed 'Alī in Egitto, tra il 1805 e il 1838, che rappresenta il primo tentativo di industrializzazione moderno e di un certo respiro condotto da parte di un futuro paese del Terzo Mondo. Benché questa esperienza non abbia lasciato traccia dopo il 1850, essa era stata tuttavia un parziale successo durante gli anni venti. Senza pretese di completezza, possiamo aggiungere all'Egitto la Persia dei primi due decenni del secolo scorso, il Paraguay della metà dello stesso secolo e la Bolivia degli anni immediatamente successivi.

Alla vigilia della prima guerra mondiale solamente quattro paesi del Terzo Mondo possedevano una base industriale: Cina, India, Brasile e Messico. In ciascuno di essi non vi era soltanto un'industria tessile moderna, ma anche un settore siderurgico. Queste industrie, anche se dotate di un livello tecnico vicino a quello dei paesi sviluppati del tempo, avevano tuttavia un'importanza limitata: il numero totale dei fusi per filare il cotone di questi paesi era circa 880.000 (cioè meno del 7% del totale mondiale), mentre la loro popolazione costituiva il 40% di quella del pianeta. Globalmente, considerando anche le attività artigianali, il Terzo Mondo rappresentava solo il 7-8% dell'industria mondiale, e alla vigilia della seconda guerra mondiale questa percentuale era all'incirca la stessa.

L'industrializzazione del Terzo Mondo: rapidità e debolezze

Anche se dopo il 1975 si è dovuto registrare un certo rallentamento, tuttavia l'espansione della produzione industriale del Terzo Mondo tra il 1946 e il 1990 è stata notevole: infatti nel corso di questi 45 anni il suo volume si è moltiplicato all'incirca per 15. Questa espansione è dipesa essenzialmente dalla sostituzione della produzione locale alle importazioni, un processo inverso rispetto a quello del XIX secolo. Questo quadro estremamente positivo deve tuttavia essere corretto da un insieme di elementi negativi. Conviene anzitutto sottolineare che, dato il basso livello di partenza, il livello di industrializzazione pro capite del Terzo Mondo intorno al 1990 è di poco maggiore di quello dei paesi sviluppati verso il 1860 (v. tab. II); inoltre una parte essenziale di questa industrializzazione si è realizzata nei settori tradizionali (quale quello tessile), ha interessato assai poco i settori d'avanguardia e ha avuto sprechi notevoli. Infine i settori d'avanguardia sono stati in gran parte impiantati dalle multinazionali e, soprattutto, un'importante quota dell'industria è concentrata in un numero limitato di piccoli paesi, in particolare i quattro 'draghi' (Corea, Singapore, Hong Kong e Taiwan).

All'inizio degli anni settanta, prima che la rapidissima espansione industriale dei quattro paesi sopra citati li conducesse a occupare un posto di rilievo, sei paesi (i quattro più il Brasile e il Messico) concentravano già una percentuale notevole del potenziale industriale del Terzo Mondo a economia di mercato. Così, nel 1970, mentre la loro popolazione costituiva soltanto l'11% di quella del Terzo Mondo, la loro percentuale rispetto al potenziale industriale dell'area era del 27%. Nei decenni settanta e ottanta l'incremento della produzione industriale dei quattro paesi è stato estremamente rapido, con un ritmo del 12% all'anno. Si può calcolare che nel 1990, in questi quattro piccoli paesi - la cui popolazione costituiva solo il 3% di quella del Terzo Mondo a economia di mercato - si concentrava il 21% della produzione industriale di questo settore. Si tratta quindi di casi che meritano un esame approfondito.

I quattro 'draghi': modello o eccezione?

Storicamente il primo 'drago' è stato Hong Kong, la cui produzione industriale - destinata prevalentemente ai paesi occidentali sviluppati - ha ricevuto impulso dall'afflusso di rifugiati provenienti dalla Cina dopo la presa del potere da parte dei comunisti; questa semicolonia britannica, che nel 1960 contava solo 3 milioni di abitanti, ha conosciuto a partire da quell'anno una rapidissima espansione della sua produzione e delle sue esportazioni di manufatti. Taiwan cominciò la sua espansione industriale due o tre anni dopo, ma all'inizio il livello si mantenne più modesto; a partire dal 1968-1969 ha cominciato la Corea e circa due o tre anni dopo Singapore.Nell'arco di due decenni questi quattro paesi sono diventati importanti esportatori di manufatti; lasciando da parte le riesportazioni da Hong Kong (provenienti soprattutto dalla Cina), queste esportazioni sono passate, tra il 1960 e il 1973, da 0,7 a 13 miliardi di dollari, e cioè dal 23 al 53% delle esportazioni di manufatti del Terzo Mondo a economia di mercato. Nel 1979 esse arrivavano a 44 miliardi di dollari e nel 1989 a 178 (cioè al 63% delle esportazioni di manufatti del Terzo Mondo). Ancora più notevole è il fatto che, progressivamente, i prodotti ad alta tecnologia hanno assunto un posto sempre più rilevante nell'ambito di queste esportazioni destinate essenzialmente ai paesi sviluppati occidentali, per i quali esse hanno rappresentato una percentuale non trascurabile delle importazioni di manufatti.

Senza voler entrare in questa sede in un'analisi esplicativa più approfondita, conviene rilevare che questi quattro paesi già prima della loro industrializzazione possedevano un certo numero di elementi specifici che li distinguevano dal resto dell'Asia. Sia Taiwan che la Corea erano state colonizzate dal Giappone che aveva portato avanti un'attiva politica di sviluppo agricolo e industriale, e inoltre hanno ricevuto aiuti importanti soprattutto dagli Stati Uniti. Per Hong Kong invece si è trattato dell'effetto combinato di due fattori: l'essere stata per più di un secolo una enclave britannica e l'afflusso di rifugiati provenienti dalla Cina all'epoca del cambio di regime, molti dei quali avevano un elevato livello di istruzione. Inoltre i quattro 'draghi' beneficiavano inizialmente di un tasso di alfabetizzazione relativamente elevato e hanno avuto un incremento demografico nettamente inferiore a quello del resto dell'Asia.Condizioni specifiche, quindi, ma anche possibilità specifiche connesse, come abbiamo rilevato, alle dimensioni limitate di questi paesi. È impossibile estendere a tutto il Terzo Mondo questo modello di sviluppo industriale centrato essenzialmente sulle esportazioni verso i paesi occidentali, in quanto non sarebbe possibile per il mondo sviluppato assorbire quantità così imponenti di manufatti. Se nel 1989 l'intero Terzo Mondo a economia di mercato avesse esportato altrettanti manufatti pro capite quanti sono quelli esportati in media dai quattro 'draghi', ciò avrebbe comportato un totale più che doppio rispetto al commercio mondiale di questi prodotti e tre volte superiore alle importazioni globali di manufatti nei paesi occidentali sviluppati.

La Cina: un modello diverso