Etiopia

Etiopia

Antichissima entità territoriale, umana e culturale del Corno d’Africa, che ha la sua continuità nel moderno Stato dell’Etiopia. Il cuore storico dell’E. sono gli altipiani del Centro-Nord, che videro nel corso del 1° millennio a.C. l’insediamento di gruppi di lingua semitica, di provenienza sudarabica, i quali si fusero con autoctoni cusciti dando origine alle genti dette habashat (➔ Abissinia). Forti furono fra i secc. 4° e 1° a.C. le influenze sudarabiche ed ellenistiche. Attivo centro di traffici – col suo porto di Adulis sul Mar Rosso – la regione vide dal 1°-2° sec. a.C. lo sviluppo del regno di Aksum, nell’attuale regione del Tigray, che, costituito un impero, ebbe il controllo sull’altopiano e diffuse la propria parlata semitica, in particolare sotto il negusa nagast («re dei re») Ezana (ca. 320-350), il quale sottomise Meroe e i nomadi begia e, secondo la tradizione, adottò ufficialmente il cristianesimo. La Chiesa etiopica andò legandosi a quella egiziana (che nel 5° sec. aderì allo scisma monofisita). Giunto forse a controllare l’Arabia meridionale nel 6° sec., l’impero di Aksum decadde dal 7°, a causa dell’espansione arabo-islamica e delle pressioni dei begia. Il baricentro dell’impero cristiano, minacciato da potentati etiopici islamizzati, si spostò nelle regioni montuose del Sud. Nel 12°-13° sec. la dinastia Zagwe continuò nella regione del Lasta l’eredità aksumita e diede luogo a una fioritura politica, religiosa e artistica, specie con Lalibela (1190-1225). Gli Zagwe furono deposti da Yekuno Amlak (1270-85), che si proclamò restauratore della dinastia Salomonide di Aksum, dal mitico capostipite, il negus Menelik figlio di Salomone e della regina di Saba, e spostò nell’Amhara il centro dell’impero. I rapporti fra monarchia e Chiesa si fecero stretti. La concessione di benefici fondiari ai monasteri e all’aristocrazia creò l’ossatura del feudalesimo etiopico. Dopo la sconfitta inflitta da Amda Sion (1314-44) al sultanato dell’Ifat, la potenza dell’E. cristiana toccò l’apice con Zara Iaqob (1434-68), che centralizzò il potere limitando quello signorile, represse le eresie religiose, sostenne il monachesimo missionario, stabilì una tregua con i musulmani e promosse contatti con l’Occidente (delegazione etiopica al concilio di Ferrara-Firenze del 1439-41). Ma sotto i suoi successori il potere centrale si indebolì, mentre i musulmani trassero impeto dalla conquista turca dell’Egitto (1517). Nel 1527 Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi detto Grañ (il Mancino) scatenò dall’Adal il jihad contro i cristiani. Nel 1541, allorché l’impero, devastato e minato dalle conversioni di massa all’islam, era ridotto al solo Tigray, Lebna Dengel (1508-40) ottenne l’aiuto dei portoghesi. Grañ cadde in battaglia nel 1543, ma la guerra si protrasse creando un vuoto di potere di cui approfittarono gli oromo, nomadi di lingua cuscitica che, da S-E, penetrarono sull’altopiano, spazzando via l’Adal e mutando sostanzialmente la configurazione della popolazione etiopica. Sarsa Dengel (1563-97) fermò l’avanzata oromo e l’espansionismo turco (1589). Susenyos (1607-32) sancì un’effimera unione religiosa col cattolicesimo (1621-32). La reazione ecclesiastica e popolare contro il negus, i portoghesi e i gesuiti indusse il successore Fasiladas (1632-67) a ritornare al monofisismo e a espellere gli europei. La capitale fu fissata a Gondar. Una certa stabilità prevalse fino al regno di Iyasu I (1682-1706), mentre il 18° sec. fu una fase di turbolenze e decadenza del potere centrale (il «tempo dei giudici»), con deboli imperatori controllati dalla nobiltà e dai capi militari oromo, mentre Tigray e Shoa si rendevano di fatto indipendenti.

Il nuovo impero: secc. 19°-20°

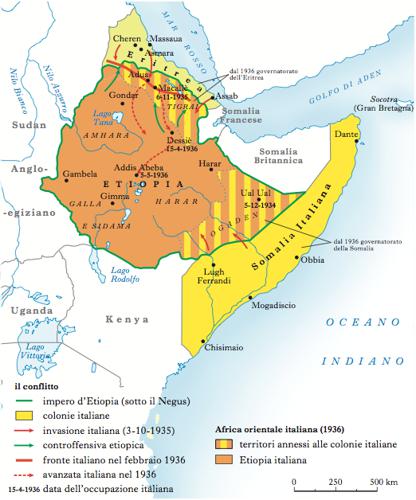

Indebolita nel 18° sec. da anarchia provinciale e strapotere di corte dei leader militari (spesso oromo), l’istituzione imperiale dell’E. vide a metà Ottocento una rinascita a opera di un notabile del Tigray, ras Kasa, membro della casa imperiale, che nel 1855, riunificati gli spezzoni del vecchio impero, assunse la corona col nome di Teodoro II (1855-68), represse le autonomie feudali ed ecclesiastiche e tentò riforme modernizzanti ma, entrato in urto con gli europei che iniziavano a stabilirsi nella regione del Mar Rosso, fu sconfitto nel 1868 da una spedizione britannica e si tolse la vita. Dopo lotte di successione, un altro aristocratico del Tigray, anch’egli di nome Kasa, salì al trono come Giovanni IV (1872-89). Questi contrastò le mire espansionistiche di egiziani, italiani – che cercavano di occupare territori dalle loro basi sulla costa del Mar Rosso (➔ Eritrea) e che batté a Dogali nel 1887 – e mahdisti (➔ mahdi) del Sudan, rinsaldò i rapporti con la Chiesa e raggiunse un compromesso con le autonomie aristocratiche. Alla sua morte il potere passò al negus dello Shoa, Menelik II (1889-1913), che inaugurò l’egemonia del gruppo dirigente di lingua amhara, ponendo fine al predominio dei tigrini. Stipulato nel 1889 il Trattato di Uccialli, Menelik completò nel Sud le conquiste già avviate come re dello Shoa, portando l’E. ai confini attuali. Oromo, sidamo, somali e altri gruppi, in gran parte musulmani, furono annessi e sottoposti a una forma di feudalesimo militare. Spostò quindi a meridione il centro dell’impero, fondando la nuova capitale Addis Abeba, nello Shoa. Debellata nel 1896 un’invasione italiana (➔ Adua), Menelik rafforzò la posizione internazionale dell’E. e avviò una modernizzazione dell’impero. Il successore, Iyasu V (1913-16), proislamico, antinglese e filoturco, fu deposto nel 1916 e sostituito dall’imperatrice Zauditu (1917-30). Ma a detenere il potere reale fu il ras Tafari Makonnen, reggente con diritto di successione. Tafari, che promosse la modernizzazione e la centralizzazione dello Stato (esercito nazionale, amministrazione moderna, riduzione dei gravami feudali e della schiavitù), salì al trono con il nome di Haile Selassie I (1930-74), concedendo una limitata Costituzione. Nel 1935, l’Italia fascista invase il Paese, occupandolo con una guerra sanguinosa (1936) e sfidando la condanna della Società delle Nazioni (l’E. era membro dal 1923). Il negus riparò in Inghilterra e l’E. divenne il cuore della neocostituita Africa orientale italiana. La breve occupazione coloniale, che suscitò una guerra patriottica repressa spietatamente, ma anche larghe connivenze fra le popolazioni soggette all’egemonia cristiano-amharica, vide consistenti investimenti infrastrutturali. Haile Selassie tornò sul trono nel 1941, dopo la sconfitta italiana per mano britannica. Conquistato per l’E. un accesso al Mar Rosso tramite l’ex Eritrea italiana, che da entità federata (1952) fu poi unilateralmente annessa come provincia (1962), causando una lunga guerra indipendentista, Haile Selassie perseguì nel dopoguerra un’attiva politica africana, ponendosi come uno dei padri dell’indipendenza del continente (ma restò solidamente filoccidentale) e fu artefice principale dell’Organizzazione dell’unità africana (➔ Unione Africana). Nonostante il tradizionalismo socio-politico di fondo del negus e la permanenza di un’egemonia monarchico-aristocratica, la modernizzazione ricevette forte impulso, specie con la nascita di una piccola borghesia burocratica e militare.

Dopo la caduta della monarchia

Le contraddizioni del sistema di potere instaurato da Haile Selassie (un misto di tradizionalismo e modernizzazione economica e tecnologica), che già nel 1960 avevano portato a un fallito colpo di Stato militare, si aggravarono fino a esplodere nel 1974, allorché il disagio causato dalla carestia e dall’aumento dei prezzi si saldò alle proteste degli studenti e dei militari, messi a prova dal cattivo andamento della guerra antisecessionistica in Eritrea. Questi ultimi presero la guida della rivolta sociale e assunsero il controllo dello Stato attraverso un comitato di coordinamento, il Derg che depose il negus (12 sett. 1974). Questi morì in prigionia (probabilmente ucciso) e molti esponenti del vecchio ordine furono giustiziati. Da nazionalista, la rivoluzione assunse connotati marxisti (nazionalizzazioni, collettivizzazione delle terre, organi di mobilitazione popolare ecc.), conseguendo il risultato storico di smantellare l’assetto feudale. La lotta nel Derg fra moderati e radicali (due capi dello Stato furono uccisi, Aman Adom nel 1974 e Tafari Banti nel 1977) vide nel 1977 prevalere i secondi con Menghistu Haile Mariam, che condusse sanguinose epurazioni (il «terrore rosso»). Nel 1977-78 l’E., sostenuta da sovietici e cubani, fronteggiò l’aggressione da parte della Somalia, che reclamava la provincia etiopica dell’Ogaden, popolata da somali. Nonostante lo sforzo per tenere insieme la compagine multinazionale creata dal vecchio impero, il regime non riuscì ad avere ragione del secessionismo eritreo, rafforzato dalla ribellione divampata nel Tigray a opera del Tigray people’s liberation front (TPLF). Carestie, eccessi della collettivizzazione, brutali trasferimenti di intere popolazioni accentuarono l’opposizione armata. Eritrei e tigrini stipularono un’alleanza autonomistica e antiregime. La distensione Est-Ovest e il disimpegno sovietico accelerarono il collasso di Menghistu. Privato degli aiuti militari, il suo regime soccombette nel maggio 1991 all’avanzata dell’Ethiopian people’s revolutionary democratic front (EPRDF), coalizione di forze egemonizzata dal TPLF, che aveva abbandonato l’ideologia marxista-leninista delle origini. Sancita di fatto la separazione dell’Eritrea (indipendente formalmente nel 1993), il governo di Meles Zenawi istituì con la Costituzione del 1994 un federalismo a base etnica. La nuova Repubblica democratica federale d’E. fu dotata di regioni per ciascuna delle etnie o coalizioni di etnie, oltre al territorio della capitale, Addis Abeba, con l’obbligo per tutti i partiti politici di definirsi etnicamente. L’elemento amhara, persa l’egemonia sullo Stato, subì repressione ed emarginazione e a lungo si tenne fuori dalla politica federale. Al di là delle forme della democrazia rappresentativa, il potere restò di fatto concentrato nelle mani di Meles Zenawi e dell’EPRDF e il grado reale di autonomia federale si rivelò molto ridotto. Una certa liberalizzazione economica e crescita complessiva caratterizzarono gli anni Novanta. I rapporti con l’Eritrea si andarono deteriorando e sfociarono in una guerra di confine (1998), protrattasi fino a un accordo di pace mediato dall’Organizzazione dell’unità africana e dall’ONU (2000). La demarcazione della frontiera lasciò questioni aperte e rapporti tesi. Le elezioni del 2005 videro un’avanzata delle opposizioni e furono seguite da accuse di brogli al governo e proteste popolari duramente represse. Fra il 2006 e il 2008 truppe etiopiche intervennero in Somalia sostenendo il governo di transizione contro le forze islamiste (peraltro appoggiate anche dall’Eritrea) e a tutela della sicurezza della stessa E., dove i musulmani sono una percentuale rilevantissima, dal contagio dell’islamismo politico. Le elezioni politiche del 2010 sono state nuovamente vinte dal partito del primo ministro Zenawi, nonostante le accuse di brogli e abusi mosse anche in questa occasione dalle opposizioni.