data

L’indicazione del tempo (giorno, mese, anno o anche solo l’anno) in cui un fatto è avvenuto o dovrà avvenire. Per la determinazione della d. si fa riferimento al calendario (➔).

I Greci non ebbero criteri uniformi per indicare la data. Per designare l’anno in Atene si usava il nome dell’arconte eponimo, in Sparta quello dell’eforo in carica, nelle leghe (achea, etolica ecc.) quello dello stratego federale; altrove l’anno veniva indicato solitamente col nome del massimo magistrato o di un sacerdote eponimo. L’anno cominciava col solstizio d’estate (Atene, Delfi) o con quello d’inverno (Beozia, Delo) o anche, altrove, con l’equinozio d’autunno o di primavera. I mesi avevano vari nomi a seconda dei luoghi. Il primo giorno del mese era detto luna nuova, l’ultimo vecchio e nuovo. Gli altri giorni erano designati col numero progressivo nella 1a e 2a decade, regressivo nella 3a decade.

Presso i Romani l’anno nell’età repubblicana era indicato con i nomi dei due consoli in carica, i giorni del mese con una formula nella quale la posizione di ciascun giorno era determinata in base a tre giorni fissi, detti rispettivamente Kalendae (1°), Nonae (5° o 7°), Idus (13° o 15°). I giorni intermedi erano indicati con i numerali ordinali contando all’indietro i giorni (compreso quello da cui si moveva) dalle più prossime Calende, None e Idi.

In uso nell’alto Medioevo, il computo dell’anno secondo l’era cristiana divenne in seguito universale ed esclusivo. I modi d’inizio dell’anno (detti stili) furono vari. Dalla metà del 16° sec. entrò progressivamente nell’uso, fino a diventare esclusivo lo stile della Circoncisione, che fissava il giorno d’inizio al il 1° gennaio. Il mese fu costantemente indicato, sin dall’alto Medioevo, secondo il metodo del calendario giuliano. In età medievale s’indicò il giorno, dapprima, secondo il sistema romano; il computo diretto, proveniente dall’Oriente e già sporadicamente applicato dai Greci e dai Romani, entrò nell’uso generale a partire dal 13° secolo. In tempi più recenti si sono avuti i metodi di computo della d. fondati sull’era della repubblica francese, sull’era fascista e simili.

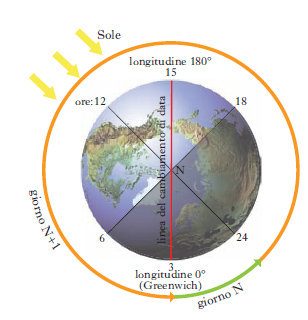

Linea del cambiamento di d. (ingl. date line) Per ogni località la d. si cambia alla mezzanotte media legale del fuso orario a cui la località stessa appartiene: in quell’istante le zone poste a Est hanno la data del giorno successivo a quello delle zone poste a Ovest (fig. 1). Ciò è vero per la regione compresa tra quel meridiano e un meridiano convenzionalmente scelto, coincidente con l’antimeridiano di Greenwich (longitudine 180°), dalle due parti del quale l’ora è la stessa, ma le d. si diversificano di un giorno, quella sul lato O essendo successiva a quella sul lato E (fig. 2). Pertanto, quando si attraversa l’antimeridiano di Greenwich andando verso O bisogna aumentare di un giorno la d., cioè saltare un giorno, quando si va verso E bisogna diminuire di un giorno la d., cioè contare due volte lo stesso giorno. In pratica la linea del cambiamento di d. non segue rigorosamente il 180° meridiano (da Greenwich), ma è soggetta a piccole deviazioni per seguire un percorso esclusivamente marino.