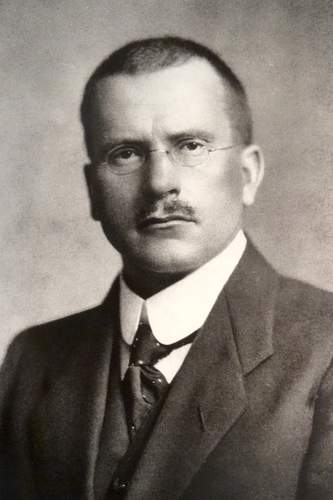

Jung, Carl Gustav

Psichiatra, psicologo e storico della cultura (Kesswyl 1875 - Küsnacht, Zurigo, 1961). Laureatosi in medicina a Basilea nel 1900, passò al nosocomio psichiatrico zurighese Burghölzli per proseguire gli studî di psichiatria sotto la guida di E. Bleuler. Nel 1902 compì un semestre di studî alla Salpêtrière, seguendo in particolare le lezioni di P. Janet. Dal 1904 al 1907 creò una tecnica per mettere in luce i "complessi autonomi" della psiche inconscia mediante associazioni verbali. Nel tentativo di spiegare la genesi dei complessi J. fu portato ad abbandonare la metodologia descrittiva di Janet per avvicinarsi invece all'impostazione dinamica di S. Freud. Promotore, con E. Jones, del primo Convegno di psicologia freudiana (tenutosi a Salisburgo nell'aprile 1908), alla nascita della Società psicanalitica internazionale (1910) ne assunse la presidenza per volontà dello stesso Freud. Nel 1907, in un ampio lavoro sulla psicologia della demenza precoce, aveva esteso le vedute freudiane dalle psiconevrosi alla psicosi, interpretando gli sviluppi allucinatorî e negativistici delle schizofrenie come espressione di una psiche distaccata dall'esperienza oggettuale. L'opera Wandlungen und Symbole der Libido, uscita nel 1912 a puntate nello Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschung e poi in volume a Vienna, segnò il distacco della "psicologia analitica" o "dei complessi" di J. dalla psicanalisi e in particolare dalla teoria freudiana sui rapporti tra sessualità e attività della psiche: la rottura avvenne in forma definitiva al congresso internazionale di Monaco, l'anno successivo. Per J. il concetto di "libido", usato da Freud per denotare l'elemento dinamico o energetico della psiche in circostanze tra le più varie e polimorfe, doveva essere inteso come energia psichica senza alcun'altra limitazione. Inoltre la psiche tenderebbe a esprimere in forma simbolica i più profondi contenuti dell'inconscio. Questi concetti si definivano meglio in alcune opere successive: Die Psychologie der unbewussten Prozesse (1917), Psychologische Typen (1921), e l'importante conferenza La structure de l'inconscient (1916). L'inconscio veniva suddiviso in due livelli: "personale" e "impersonale" o "collettivo". Mentre l'inconscio personale conterrebbe i ricordi obliterati, le rappresentazioni rimosse e le percezioni subliminali, l'inconscio collettivo comprenderebbe "altri contenuti che non provengano da acquisizioni della persona, ma dalla struttura cerebrale ereditata". Semantema dell'inconscio collettivo è quello che J. chiama archetipo o dominante: un'immagine originaria, primordiale, comune "almeno a tutto un popolo o a tutta un'epoca". Nell'archetipo junghiano - avvicinato dallo stesso J. alla categoria filosofica - coesistono pertanto un contenuto e un'immagine archetipici: quello è più universale e necessario di questa. Tra il 1921 e il 1926, mentre la sua prospettiva si ampliava fino ad abbracciare la mitologia e l'etnologia accanto alla psicologia, J. compiva alcuni viaggi nell'Africa del Nord, presso i Pueblo dell'Arizona e del Nuovo Messico e nel Kenya per esaminare sul terreno manifestazioni ed espressioni della psiche primitiva: ne trasse la convinzione che esistono analogie sostanziali tra la mitologia dei primitivi e l'inconscio dell'uomo civilizzato. Tornato in Svizzera, mentre iniziava (1933) l'insegnamento della psicologia al politecnico di Zurigo e assumeva la presidenza della Società internazionale di psicoterapia, intraprendeva feconde collaborazioni sul terreno della storia della cultura con il sinologo tedesco R. Wilhelm, con l'indianista austriaco H. Zimmer e con il filologo ungherese K. Kerényi: con quest'ultimo avrebbe pubblicato (1940-41) una Einführung in das Wesen der Mythologie, dove due tradizioni mitiche, "il fanciullo divino" e la "Kore", sono analizzate in senso storico-filologico da Kerényi e in senso psicologico-archetipico da Jung. Intanto con Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, del 1928, J. aveva posto in primo piano il problema dell'"individuazione" dell'attività psichica, pur continuando ad attribuire all'inconscio un'estensione e un rilievo molto notevoli in opere come Seelenprobleme der Gegenwart (1931). Intesa in un primo tempo come il processo che ha per fine lo sviluppo della personalità individuale, l'individuazione sarebbe stata riferita in seguito da J. al "Sé" (Selbst), termine usato per denotare i contenuti universali della psiche in quanto assurti alla chiarezza e all'organicità della coscienza. Nel 1942 J. interrompeva l'insegnamento al politecnico di Zurigo per motivi di salute; nel 1944 passava a insegnare psicologia medica a Basilea, da una cattedra creata per lui, che peraltro era costretto a lasciare per malattia l'anno successivo. A un'intensa attività saggistica facevano riscontro opere di ampio respiro come Psychologie und Alchimie (1943) - ponderosa disamina della simbologia dell'individuazione nella letteratura alchimistica - e Aion: Untersuchungen zur Symbolgeschichte (1951), dedicata alla fenomenologia del Sé. Affidato alla "funzione trascendente" della psiche individuale, ossia alle più elevate capacità di sintesi del soggetto, il Sé si esprime attraverso peculiari figure archetipiche, sottoposte da J. a sottili analisi nella letteratura gnostica e cristiana, e nella tradizione figurativa dei "mandala". Questa ricchezza di implicazioni e di rapporti dell'opera junghiana poté più facilmente irradiarsi in Europa e in America attraverso i convegni annuali della Fondazione Eranos di Ascona, dove gli apporti della scuola junghiana ebbero importanza preponderante fino alla morte di Jung. Nel 1948 era stato fondato a Zurigo l'Istituto Carl Gustav Jung per estendere le ricerche di psicologia analitica e preparare alla pratica della psicoterapia. Quest'ultima fu intesa da J. come una dialettica delle diverse interpretazioni del dato psichico, proposte dall'analista e dal paziente, e caratterizzata attraverso una serie di saggi poi raccolti nel volume Grundfragen der Psychoterapie (1951). Edizioni complete delle opere di J. sono uscite in tedesco e in inglese; edizioni parziali dell'intera serie delle opere si vengono pubblicando in francese e in italiano.