Una rivoluzione silenziosa: i cambiamenti demografici delle regioni italiane

Una rivoluzione silenziosa: i cambiamenti demografici delle regioni italiane

La popolazione italiana del secondo dopoguerra ha vissuto cambiamenti importanti. Accanto a una crescita costante della sopravvivenza e al miglioramento della salute pubblica, ha conosciuto prima un rialzo della natalità fino agli anni del baby boom, poi una costante diminuzione fino a metà degli anni Novanta, quando il numero medio di figli per donna ha toccato il valore minimo, inferiore a 1,2. Gli anni Settanta si sono poi conclusi con un’inversione di tendenza dei flussi migratori, e l’Italia da Paese di emigrazione è divenuto un Paese di immigrazione. Tali caratteristiche hanno condotto a una popolazione sempre più anziana, fenomeno appena attutito dall’afflusso di giovani immigrati. Tutti questi mutamenti si sono innestati su una realtà territoriale che andava modificandosi dal punto di vista normativo e organizzativo: sono nate le regioni, contraddistinte da caratteristiche demografiche spesso molto eterogenee, con tendenze diversificate nei comportamenti familiari e nei confronti della salute e della migratorietà. Le modificazioni sono state talvolta lente, più spesso repentine, sempre però silenziose, anche quando in effetti la normativa le ha avallate, accentuate e comunque condizionate, come nel caso della legge sul divorzio o sull’interruzione volontaria di gravidanza. È quindi possibile chiedersi in che modo i rapporti dimensionali e strutturali fra le popolazioni regionali siano cambiati rispetto all’immediato secondo dopoguerra come conseguenza dei fenomeni demografici, a loro volta scaturiti da fattori socioeconomici e culturali che rendono così diversificato il quadro territoriale.

Su questa griglia di riflessioni si vuole intraprendere una disamina descrittiva e interpretativa delle recenti tendenze demografiche regionali con uno sguardo al prossimo futuro. L’attenzione è focalizzata sui cambiamenti che hanno caratterizzato il comportamento e la struttura demografica degli individui e delle famiglie italiane nei loro processi di divergenza e convergenza territoriale, in particolare sui mutamenti familiari e fecondi. L’ottica temporale si sostanzia nel periodo che va dall’immediato secondo dopoguerra all’inzio del secondo decennio degli anni Duemila, per esaminare come le differenze demografiche fra le regioni in termini di dimensioni e di comportamenti siano mutate nel tempo in modo lento e progressivo, vivendo una rivoluzione per così dire silenziosa, senza che si possa riconoscere l’azione macroscopica di variabili di contesto sociali ed economiche, che pure hanno contraddistinto fortemente questi anni. Un esempio significativo è il ruolo giocato dalle migrazioni interne e internazionali che, con il diverso peso assunto nelle regioni, hanno connotato – sia direttamente sia indirettamente – l’andamento dimensionale e strutturale delle popolazioni regionali. A partire dalle previsioni demografiche che l’ISTAT periodicamente aggiorna, e che descrivono l’andamento che – presumibilmente – le popolazioni delle regioni italiane avranno nei prossimi decenni, si intende poi speculare sulle future tendenze regionali. Sebbene infatti le previsioni intorno alle popolazioni risentano delle ipotesi adottate, per i primi anni del periodo considerato i risultati sono attendibili perché riguardano persone che al momento della previsione sono già nate e quindi l’aleatorietà dei numeri dipende sostanzialmente dal modello di sopravvivenza e dalle migrazioni, non dalla fecondità.

Il saggio per comodità espositiva si divide in quattro parti, che tuttavia sono idealmente congiunte e, in buona sostanza, interconnesse.

Caratteristiche storico-geografiche delle regioni italiane

Guardando all’Italia nel contesto europeo, si premette che l’Eurostat ha stabilito un limite inferiore (800.000 abitanti) e uno superiore (3 milioni) di popolazione per la dimensione demografica delle unità regionali. La dimensione media in termini di popolazione delle nostre regioni, fra le più elevate a livello europeo, è inferiore solo a quella della Lituania e simile a quella della Romania. Infatti la dimensione media delle regioni italiane, in termini di superficie, è di poco superiore ai 14.000 km2 e, mediamente, vi risiede una popolazione di poco superiore ai 2,8 milioni di abitanti (dati ISTAT aggiornati al 2008).

Poco al di sotto dell’Italia, nella graduatoria, si colloca la Francia, che presenta una dimensione media delle sue regioni di 2,4 milioni di abitanti. I Paesi che al contrario hanno regioni di dimensioni demografiche più ridotte sono, dopo Malta, Lussemburgo e Cipro, Grecia, Austria e Belgio. Considerando la dimensione media delle regioni in termini di superficie, l’Italia, con 14.000 km2, si colloca al di sotto della media dell’Unione Europea (16.400 km2). La Finlandia (oltre 78.000 km2) è il Paese dove le regioni hanno in media superfici più estese, seguita da Lituania e Lettonia (oltre 60.000 km2), dove però il livello regionale coincide con quello nazionale.

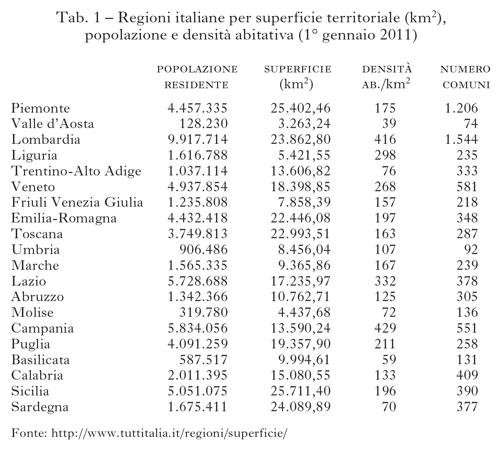

Le regioni italiane presentano una grande variabilità in termini di dimensione demografica e di superficie territoriale. Le più estese sono Sicilia e Piemonte (oltre 25.000 km2), seguite nell’ordine da Sardegna, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, tutte con superfici superiori ai 20.000 km2 (tab. 1). Tra queste, la Lombardia è anche la più popolosa (poco meno di 10 milioni di residenti), seguita da Campania (circa 5,8 milioni) e Lazio (5,7 milioni), le cui popolazioni insistono su territori molto meno estesi (rispettivamente, poco più di 13.500 e 17.000 km2), e dalla Sicilia (poco più di 5 milioni di residenti). Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta, collocate in zone alpine e lungo l’Appennino, hanno una popolazione inferiore al milione di residenti. Le ultime due, con la Liguria, sono anche le regioni meno estese (superficie inferiore a 6000 km2).

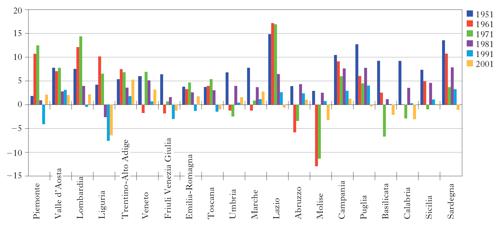

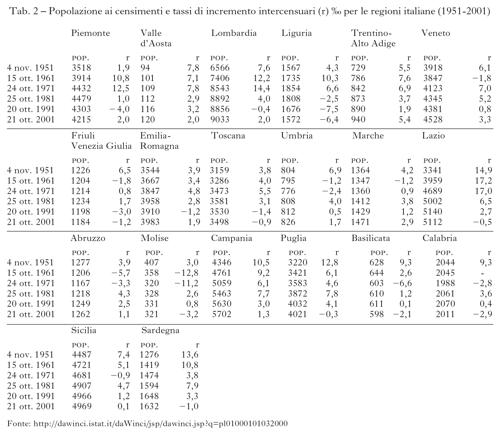

La Liguria si distingue per la consistente dimensione demografica: oltre 1,6 milioni di residenti. Lombardia (circa 200.000 residenti in più dal 2006), Lazio, Emilia-Romagna e Veneto (oltre 100.000) sono le regioni con variazioni assolute della popolazione residente più consistenti, mentre la Basilicata, nello stesso intervallo di tempo, è l’unica regione dove la popolazione decresce. La densità abitativa risulta variegata. Si va da oltre 400 abitanti per km2 per Campania e Lombardia, a 39 abitanti per la Valle d’Aosta e a 76 per il Trentino, a causa della specificità orografica delle regioni, ma quasi altrettanto scarsamente densi sono il Molise, la Basilicata e la Sardegna. Dalla valutazione del popolamento come visione statica delle regioni, si passa alla visione dinamica. Anche i tassi di incremento intercensuari sono estremamente variabili, e alcune volte negativi. Particolarmente interessante al riguardo l’andamento di Liguria, Friuli, Abruzzo e Molise, dove il tasso risulta negativo per decenni di seguito, mentre meno marcati e non costanti sono i valori negativi che si riscontrano in alcune regioni del Sud (fig. 1; tab. 2). Le caratteristiche geodemografiche delle regioni italiane sono molto eterogenee: la loro dimensione, la loro popolazione, il ritmo dei cambiamenti ne fanno unità specifiche differenziate, cui si accompagnano altrettanto specifiche caratteristiche nel campo demografico, culturale, sociale ed economico che rendono conto del puzzle rappresentato dal nostro Paese.

I connotati geografici hanno contraddistinto le peculiarità del territorio, ma la storia della nascita delle regioni italiane dal punto di vista istituzionale e normativo spiega le loro differenze causate anche dal processo formativo degli anni Settanta. Il dibattito sulle regioni ritrova terreno fertile nel periodo del secondo dopoguerra, caratterizzato dal profondo desiderio di mutare radicalmente l’organizzazione del nuovo Stato, prevedendo una pluralità di centri di potere politico, a garanzia della libertà e della sopravvivenza delle istituzioni democratiche.

L’Assemblea costituente concentrò molte delle sue energie nella discussione sulle autonomie locali e sulle regioni in particolare; la commissione incaricata di redigere il testo costituzionale presentò una bozza apertamente regionalista che incontrò le inevitabili resistenze di coloro che erano contrari ai mutamenti dell’ordinamento giuridico che avrebbero potuto mettere a rischio l’unità del Paese. Si arrivò alla fine a un progetto concorde di riforma regionale mirante all’attribuzione alle regioni di un complesso di poteri meno consistente di quello previsto dallo schema originario della commissione, recepito invece per le regioni ad autonomia speciale. Con l’elezione dei Consigli regionali del 1970 le regioni, dapprima esistenti solo dal punto di vista territoriale come suddivisione geografica, entrarono nelle storia istituzionale italiana, provvedendo subito alla propria fase costituente con l’approvazione degli statuti promulgati nel 1971. A completare la prima fase del regionalismo italiano intervenne la delega per la definizione delle funzioni, degli uffici e del personale da trasferire ai nuovi enti. Tale disposizione della legge finanziaria delegava il governo a emanare, entro due anni dalla sua entrata in vigore, dei decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare il passaggio alle regioni delle funzioni previste dall’art. 117 della Costituzione. La fase preliminare all’emanazione dei decreti si concluse con soluzioni di compromesso che produssero una vera e propria frammentazione delle materie, anche se la legge prevedeva il trasferimento di competenze per settori omogenei di contenuti.

Si dovette aspettare il 1975 e il 1977 per avere un indirizzo legislativo e giurisprudenziale più favorevole all’autonomia regionale, ma nel frattempo le regioni si erano ormai conquistate sul campo quelli che sarebbero stati i successivi sviluppi istituzionali, sino alla più recente riforma del 2001. Tale legge modificava, in primo luogo, l’art. 114 Cost. («La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni»), che veniva così riformulato: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento». Con la nuova versione dell’art. 117 Cost., alle regioni sono attribuite tutte le competenze non esplicitamente riservate allo Stato, mentre in precedenza erano le competenze regionali a essere specificamente enumerate, spettando tutte le altre allo Stato (Legge costituzionale 18 ottobre 2001). Cambiano, con tali leggi, la posizione e la cultura legislativa, ma anche popolare e mediatica, del regionalismo, che diventa una realtà quotidiana della popolazione. La sanità è il primo e grande ambito in cui le regioni rivestono autorità, e su questo tema – la delocalizzazione delle competenze in ambito sanitario e medico – si innestano luci e ombre del nostro sistema sanitario nazionale. Si parlerà di materia più vicina al cittadino e di interventi mirati sul territorio, ma potranno nascere differenze territoriali nella disponibilità dei servizi (e si scoprirà che in effetti il contesto pesa sulla condizione di salute percepita a livello individuale).

La cultura del regionalismo (o dell’autonomia) rimane qualcosa di staccato dalla cultura dominante in Italia, frutto di radici storiche lontane (un Paese diviso e poi riunito dal Risorgimento, un Paese che dopo la Seconda guerra mondiale si pone il problema delle regioni, con competenze che portano dibattiti e conflitti). Questi mutamenti istituzionali e i collegamenti inevitabili con le situazioni territoriali hanno avuto ripercussioni sulla rivoluzione che le popolazioni regionali hanno vissuto, seppure in modo strisciante, in tema di comportamenti socio-demografici. Accanto alla transizione normativa, la transizione demografica ha mutato il quadro dell’Italia e delle sue ripartizioni territoriali.

Transizione da una popolazione di regime antico a una popolazione moderna

Il concetto di transizione – che esprime il passaggio da un regime a un altro di fecondità e mortalità – occupa un posto molto importante nella teoria del cambiamento demografico. Questo concetto è il centro di uno schema esplicativo che ha poi dato luogo alla ‘teoria della transizione demografica’ sulla base dell’osservazione delle caratteristiche evolutive delle società europee del 20° sec. e dei Paesi attualmente in via di sviluppo (Angeli, Salvini 2007; Chesnais 1992). La transizione demografica si riferisce al processo attraverso il quale le popolazioni passano da una situazione di equilibrio caratterizzato da alti livelli di mortalità e fecondità a un equilibrio di lungo periodo con bassa mortalità e fecondità. Dall’analisi delle tendenze al declino delle società storiche, la teoria della transizione demografica deduce che questa diminuzione si è realizzata in modo prevedibile e altamente uniforme nei diversi Paesi. Inoltre, rileva come questi cambiamenti siano direttamente collegati ai vasti modelli inerenti allo sviluppo e alla modernizzazione. L’osservazione della storia demografica dei Paesi occidentali ha permesso di identificare varie fasi del processo.

Nella fase pretransizionale sia la mortalità sia la fecondità sono elevate, con una mortalità infantile che colpisce 1/4 circa dei nati vivi e un numero medio di figli per donna superiore a 5. Con questi flussi in entrata e in uscita, la popolazione cresce molto lentamente e presenta una struttura per età molto giovane. Nella prima fase della transizione demografica la mortalità diminuisce (come conseguenza dei miglioramenti negli stili di vita, nell’igiene e nell’alimentazione, e delle cure mediche), mentre i livelli di fecondità rimangono alti: in questa fase, più o meno lunga, la crescita della popolazione è rapida e consistente. Nella fase successiva comincia a diminuire anche la fecondità, e la popolazione cresce meno velocemente, fino a tendere, nella fase finale, nuovamente alla stazionarietà. Si hanno le cosiddette ‘popolazioni mature stazionarie’, caratterizzate da un basso flusso di ricambio generazionale e da una struttura per età invecchiata. Questi mutamenti sono stati sperimentati dalle popolazioni europee (anche dalle regioni italiane con diversi ritmi e intensità) nel periodo che va dal 1870 al 1930, con l’eccezione della Francia, caratterizzata da un precoce declino della fecondità iniziato nei primi decenni dell’Ottocento. Tale modello demografico evolutivo si è in genere sviluppato in connessione al processo di modernizzazione economica e sociale. Nella maggior parte delle società occidentali, a partire dalla metà degli anni Sessanta del 20° sec., dopo gli anni del baby boom culminati nel 1964-65, si è poi assistito a una fase ulteriore, caratterizzata da un drastico declino della fecondità, che è scesa ben al di sotto del livello di rimpiazzo generazionale (due figli per coppia), per cui senza gli apporti delle migrazioni la popolazione avrebbe avuto una tendenza verso la diminuzione. Questa fase, per la sua caratteristica di rottura con il passato, è stata definita da molti studiosi ‘seconda transizione demografica’, ed è caratterizzata da forti cambiamenti nei comportamenti nuziali e familiari, con crescita di separazioni e divorzi, declino dei matrimoni, e aumento delle convivenze e di nascite fuori del matrimonio. Nell’intento di costruire una teoria unificante della transizione (o meglio, delle transizioni: la ‘prima’ e la ‘seconda’) si è fatto ricorso ad approcci complessi, con paradigmi teorici che spesso hanno diviso la letteratura al riguardo (The decline of fertility in Europe, 1986; Greenhalgh 1990; McDonald 2002). La spiegazione classica che attribuisce alla modernizzazione socioeconomica un ruolo fondamentale nell’evoluzione della transizione demografica (Notestein 1953), l’approccio culturalista, che vede nei mutamenti della mentalità dominante la chiave di volta dell’interpretazione della transizione (Lesthaeghe, Neels 2002), l’approccio di John C. Caldwell (1982), che riunisce le due serie di determinanti, hanno notevoli punti in comune e attualmente si ritengono importanti, con diversificazioni di epoca e di area, tutti i fattori sopra ricordati: l’approccio esplicativo fondamentale riunisce, in un contesto unitario, i fattori culturali ed economici e i rapporti di potere all’interno della famiglia e fra le classi. Si tende sempre di più ad abbandonare una visione deterministica della transizione demografica, sollecitando di volta in volta un’analisi approfondita delle determinanti delle modificazioni comportamentali delle singole società.

In Europa il quadro dell’evoluzione della fecondità disegnato dalle misure generazionali rivela che in tutti i Paesi il divario fra fecondità realizzata e livello di sostituzione generazionale è molto marcato per le coorti nate dopo l’inizio del 20° sec., dell’ordine di 0,8 figli per donna in Inghilterra e Galles; 0,7 in Svezia e Francia; 0,5 in Norvegia; 0,4 in Danimarca e 0,2 in Spagna e Italia. Queste generazioni hanno in effetti vissuto tutta la loro vita feconda nel periodo interbellico caratterizzato da condizioni socioeconomiche molto sfavorevoli alla fecondità. Con le generazioni seguenti questo divario si riassorbe, e in molti Paesi si perviene al livello di sostituzione. La successiva diminuzione della discendenza finale per le generazioni degli anni Quaranta porta nuovamente le popolazioni al di sotto di questa soglia, e trascorso il primo decennio del 21° sec., la situazione non appare mutata, sebbene alcuni Paesi del Nord Europa e la Francia abbiano sperimentato un rialzo della fecondità che ha portato le misure di periodo a livello della sostituzione generazionale (Salvini 1995).

La transizione in Italia e i fattori territoriali

Sopravvivenza: disparità o convergenza nei modelli territoriali

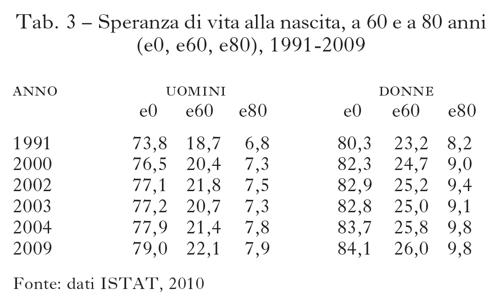

La mortalità rappresenta l’indicatore più importante del bisogno di salute di una popolazione. Considerando l’evoluzione del profilo di salute della popolazione italiana si trovano conferme e sorprese (Biggeri 2012). Nel corso dei primi 100 anni dall’Unità, l’Italia si è compattata: le differenze tra regioni si sono via via ridotte. Come tutti i Paesi dell’Europa occidentale, anche l’Italia ha assistito a un notevole guadagno in termini di speranza di vita, legato inizialmente alla diminuzione della mortalità infantile e successivamente a un miglioramento nelle condizioni di vita e nella nutrizione. Dal punto di vista delle differenze regionali, e lasciando da parte la mortalità precoce (prima dei 30 anni) ma considerando le malattie cronico-degenerative (prevalentemente quelle cardiovascolari e tumorali), le regioni italiane all’inizio del Novecento mostravano notevoli differenze, con il Sud in condizioni migliori del Settentrione. La connessione con l’alimentazione e in particolare i benefici della dieta mediterranea rendono in parte conto di queste disuguaglianze, spiegando così gli ulteriori importanti aumenti nella speranza di vita anche alle età più elevate. Nel tempo, gli aumenti si fanno via via più sensibili alle età più anziane ma, se per le donne tale processo è già avviato all’indomani del dopoguerra e accelera negli anni Settanta, per gli uomini la riduzione della mortalità alle età anziane diventa evidente solo a partire dagli anni Ottanta. La recente evoluzione della mortalità nelle età anziane continua quindi a favorire la sopravvivenza delle donne più di quella degli uomini anche se le distanze tra i due sessi si sono via via ristrette a partire dai primi anni Duemila (tab. 3).

La geografia della mortalità maschile del recente passato sembra continuare ad avvalorare la tesi di una relazione inversa tra sviluppo e mortalità. Infatti, agli inizi degli anni Novanta, fatta eccezione per alcune province del Sud, in particolare quelle della Sicilia, sono gli uomini delle province del Nord, economicamente e socialmente avvantaggiate, ad avere la speranza di vita alla nascita più bassa. Dieci anni dopo, le distanze tra province si riducono e la contrapposizione che vede gli uomini più favoriti al Sud che al Nord è meno netta: alcune province del Nord, in particolare del Nord-Est, perdono il loro primato negativo, che diventa invece prerogativa di diverse province centrali e meridionali. La geografia della mortalità femminile è radicalmente diversa e si contrappone a quella maschile: sono le donne delle province del Centro-Sud, in particolare quelle della Sicilia, a essere le più svantaggiate mentre le più favorite sono le donne delle province del Nord (con qualche eccezione), in particolare del Nord-Est. Questo profilo geografico rimane sostanzialmente invariato nell’arco del decennio che parte dai primi anni Duemila, anche se si registra una lieve riduzione nelle differenze dei livelli di sopravvivenza (tab. 4).

Le differenze territoriali riguardo alla speranza di vita a 80 anni all’inizio degli anni Novanta evidenziano come le aree a più bassa sopravvivenza senile degli uomini si trovino sia al Nord sia al Sud, contrariamente a quanto osservato per la speranza di vita alla nascita. La geografia è diversa: le province del Nord e quelle della Sicilia rimangono fortemente penalizzate; a queste si aggiungono alcune province del Centro, mentre le altre del Sud si trovano ora nell’area a più alta sopravvivenza, riproducendo così un profilo geografico più simile a quello osservato per la speranza di vita alla nascita. Per le donne – che, come si è visto, anticipano la riduzione della mortalità alle età anziane rispetto agli uomini – la geografia della speranza di vita a 80 anni è, già all’inizio degli anni Novanta, sostanzialmente la stessa di quella osservata per la speranza di vita alla nascita (Barbi, Caselli 2009).

Diseguaglianze territoriali o equità nella salute

Le riforme sanitarie degli ultimi 15 anni hanno spostato l’attenzione dalla sanità alla salute, ponendo al centro del sistema i bisogni di salute dei cittadini e introducendo i livelli essenziali di assistenza quale

sistema di garanzie per assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute.

Allo stesso tempo, la modifica del titolo V della Costituzione ha affidato alle regioni il potere legislativo in materia di tutela della salute, introducendo il federalismo sanitario caratterizzato da una molteplicità di attori istituzionali. In questo quadro di trasformazione del concetto di universalismo delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini e di decentramento del sistema sanitario, è divenuto sempre più importante monitorare i divari che si possono venire a creare nelle diverse realtà regionali tra bisogni di salute e risorse del sistema sanitario. Da queste osservazioni deriva l’importanza del territorio, perché risulta fondamentale conoscere le caratteristiche della popolazione residente in termini sociodemografici, le caratteristiche delle famiglie, gli stili di vita, i comportamenti a rischio e le condizioni di salute, al fine di programmare e definire i servizi in grado di soddisfare i bisogni di salute.

L’indagine ISTAT Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, condotta su un campione rappresentativo a livello regionale delle famiglie italiane, costituisce un’importante fonte di informazioni su tutti gli aspetti sopra menzionati. I dati relativi all’edizione 2004-05 derivanti da un campione particolarmente ampio, che consente molteplici analisi a livello regionale, confermano come per alcune regioni del Sud le condizioni di salute siano peggiori (http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070302_00/testointegrale.pdf). Per quanto riguarda le malattie croniche, il Sud e le Isole presentano tassi più elevati per presenza di patologie croniche gravi per le quali si supera la percentuale del 14% mentre nel Nord è circa il 12%. L’incremento che si osserva rispetto all’indagine del 1999-2000 della quota di persone con almeno una malattia cronica grave è da attribuire soprattutto agli anziani del Sud e delle Isole. Anche la disabilità è più diffusa nelle regioni del Centro-Sud, nonostante vi siano tassi di invecchiamento della popolazione meno elevati e le differenze a livello territoriale siano ancora più evidenti nella popolazione anziana. Particolarmente critica la situazione delle donne nel Sud, tra le quali la percentuale di disabili sfiora il 30% nelle Isole a fronte di una quota inferiore al 20% nel Centro-Nord. In parte la maggiore presenza di persone disabili nelle famiglie del Sud è spiegabile con una minore istituzionalizzazione dei non autosufficienti in queste aree del Paese (l’indagine è condotta su un campione rappresentativo di famiglie italiane, ed esclude le convivenze, quali gli ospedali e le case di riposo). Del resto la carenza assistenziale è evidente: nel Sud i posti letto nei presidi socioassistenziali sono pari al 3,1‰ degli abitanti contro l’87,2‰ nel Nord. A livello regionale, in Umbria si concentrano le quote più elevate di persone in peggiori condizioni di salute perché affette da multicronicità o con patologie croniche gravi, disabili o con qualche invalidità. Quando però si confrontano le regioni a parità di età ‒ fatta eccezione per l’invalidità che prevale sempre in Umbria ‒ sono le regioni del Sud quelle che presentano i valori più elevati.

A partire dall’indagine ISTAT del 2004-05, sono stati diversi gli studi che hanno indagato sulle determinanti delle condizioni di salute e sulle disuguaglianze territoriali. I risultati delle varie ricerche hanno condotto a osservare differenze significative nella salute dichiarata secondo lo status socioeconomico regionale. I residenti che vivono in regioni dove sono più diffuse la povertà, la disoccupazione e le disparità di reddito presentano probabilità maggiori di dichiararsi in cattiva salute. Ciò è in linea con gli studi condotti in altri Paesi, in particolare negli Stati Uniti. Tuttavia, un basso status socioeconomico non è più significativo quando le condizioni di vita locali, la situazione della sanità, l’isolamento sociale e i comportamenti a rischio sono inseriti nell’analisi. Le condizioni di vita precarie, che hanno il maggiore impatto, possono influire sulla percezione della salute attraverso diversi meccanismi. I problemi della vita quotidiana e la carenza di servizi pubblici rendono la popolazione insicura e fanno aumentare lo stress. Maggiore è lo stress e peggiore è la salute percepita. Le qualità delle abitazioni e dei luoghi pubblici possono incidere sia sulla salute fisica sia sul benessere mentale. Il miglioramento delle condizioni di vita quotidiana è stato identificato come principio dominante per ridurre le disuguaglianze sanitarie da parte della Commissione sulle determinanti sociali della salute dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Il sistema sanitario italiano è caratterizzato dal decentramento regionale accoppiato con un modello a welfare misto, con il settore pubblico che nel tempo diventa più debole nella sua capacità di fornire cure sanitarie di elevata qualità e servizi di outsourcing sia per privati sia per organizzazioni senza scopo di lucro. Nonostante l’esistenza di un sistema sanitario universale, la spesa privata nel 2008 rappresentava il 23% sul totale di spese mediche in Italia, di cui l’85% consisteva di spese out-of-pocket destinate a servizi pubblici e alla cura privata di qualità. Spese pro capite superiori caratterizzano le regioni più ricche del Nord, mentre la maggior parte delle regioni meridionali e centrali mostrano livelli di spesa pubblica e privata sotto la media nazionale. Un’assistenza sanitaria di qualità ha una ricaduta reale e positiva sullo stato di salute della popolazione e, d’altra parte, le strutture sanitarie private, a pagamento, contribuiscono a innalzare la qualità dei servizi. Su queste basi, è ragionevole supporre che possano esistere problemi di equità nella fruizione dei servizi, perché i meno abbienti hanno minori possibilità di utilizzare le cure private e quindi molti servizi di maggiore qualità. Eventuali differenze regionali in materia di salute, che rimangono anche quando si tiene conto dei fattori socio-economici, materiali e psicologici, potrebbero essere dovute a caratteristiche regionali di tipo culturale. Infatti analisi condotte con questo approccio sugli stessi dati dell’indagine del 2004-05 sottolineano gli effetti del contesto attraverso la significativa interazione fra risorse economiche e regione. In sintesi, l’evoluzione della mortalità e delle condizioni di salute depongono a favore della tesi secondo la quale permangono comunque differenze territoriali all’interno del nostro Paese. Le differenze di mortalità riflettono il contributo sempre più importante delle età anziane e delle cause di morte tipiche di queste età al processo di aumento della sopravvivenza e alla sua evoluzione territoriale. Così, per gli uomini, lo svantaggio del Nord rispetto al resto del Paese è determinato dalla mortalità per tumore e per le malattie ischemiche, ovvero per quelle cause che caratterizzano la mortalità maschile alle età anziane nelle province del Nord. Lo svantaggio femminile al Sud è invece dovuto alle malattie del sistema circolatorio di natura non ischemica e al diabete, prevalenti tra le donne delle province del Sud, dove generalmente l’offerta sanitaria è meno adeguata. Tale svantaggio può essere in parte attribuito a una più alta mortalità per quelle patologie, come il diabete, la cui letalità può essere ridotta seguendo un’adeguata prevenzione. D’altra parte, il vantaggio, soprattutto femminile, che si registra nelle più ricche province del Nord-Est potrebbe farsi risalire alle stesse cause ‘tenute sotto controllo’. In conclusione la variabilità territoriale della presenza di adeguate strutture sanitarie e, quindi, la possibilità di diagnosi precoce e di accesso a terapie efficaci, possono spiegare, almeno in parte, le differenze territoriali che si osservano nella sopravvivenza (Barbi, Caselli 2009).

In parallelo, emergono differenze nelle condizioni di salute misurate dalla disabilità. A fronte di una sostanziale stabilità nel valore medio nazionale nelle ultime indagini sulla salute (1999-2000; 2004-05) ha fatto riscontro una grande variabilità nelle regioni: più importanti aumenti della proporzione di anni senza disabilità, accompagnati da altrettanto importanti aumenti della speranza di vita totale, hanno interessato indistintamente regioni delle diverse ripartizioni. Tra le regioni del Nord e del Centro si rilevano Trentino, Emilia-Romagna, Marche, Friuli e Lombardia per gli uomini, Trentino, Marche e Toscana per le donne. Tra le regioni del Mezzogiorno aumenti rilevanti hanno riguardato la Calabria e la Sardegna, sia per gli uomini sia per le donne, e la Sicilia per le sole donne. Nelle altre regioni, agli aumenti della speranza di vita totale, più o meno alti, si sono associate variazioni irrilevanti della speranza di vita senza disabilità, con una riduzione della quota per le donne umbre e liguri. Nel complesso, quindi, la dinamica registrata nel quinquennio ha lasciato praticamente inalterate le caratteristiche geografiche della qualità della sopravvivenza, caratterizzate, sia per gli uomini che per le donne, a parità di livelli di sopravvivenza, da proporzioni di anni senza disabilità più elevate nelle regioni del Nord e del Centro che in quelle del Mezzogiorno, ancora una volta svantaggiate.

L’evoluzione territoriale della fecondità

Il percorso di transizione della fecondità italiana appare caratterizzato da forti differenze regionali, soprattutto nel passato (Livi Bacci 1980). Tuttavia, anche le caratteristiche recenti sottolineano specificità legate a diversi meccanismi comportamentali e a determinanti diversificate nel comportamento riproduttivo regionale. I decenni successivi alla Seconda guerra mondiale hanno portato, in Italia, a enormi cambiamenti economici, sociali e demografici, tutti caratterizzati da una forte dose di variazione regionale, peraltro persistente e spesso ricondotta al periodo storico; per es., il declino della fecondità è di solito collegato ai cambiamenti sociali ed economici avvenuti nello stesso periodo a livello regionale. Un’ipotesi alternativa è che la variazione regionale attuale sia un’eredità storica e che una comprensione più completa della fecondità regionale odierna possa essere raggiunta guardando indietro, al secolo successivo l’unificazione politica. Il Risorgimento, un movimento sociale e politico teso a guidare il sentimento nazionalista in Italia, e quindi l’unificazione politica nel 1861 (completata nel 1870), potrebbero avere portato a una uniformità nei modelli di fecondità regionale.

Susan Cotts Watkins (1990) afferma che alla fine del 19° sec. si verificò un passaggio dell’influenza sul comportamento riproduttivo da livello locale a nazionale. In particolare, essa cita lo sviluppo dei mercati nazionali, la crescente influenza dei governi nazionali e il processo di ‘formazione della nazione’ quali importanti forze trainanti di questo spostamento. In Italia, il passaggio da regioni governate più o meno individualmente a uno Stato unificato, potrebbe aver intensificato, anche se solo temporaneamente, tale esperienza. Si può dedurre un processo evolutivo anticipato per le regioni nord-occidentali, sebbene con modalità eterogenee. È interessante notare che in Liguria la fecondità scende al di sotto dei quattro figli già a partire dagli anni Novanta dell’Ottocento e il declino prosegue ininterrottamente: nel primo decennio del nuovo secolo la diminuzione è pari al 30%. Anche il Piemonte mostra livelli medi inferiori a quelli nazionali, e la rapidità del declino è notevole, tanto che nell’immediato secondo dopoguerra queste regioni avevano concluso il loro cammino verso la popolazione a crescita zero. Per un secondo gruppo di regioni settentrionali (Lombardia ed Emilia-Romagna) e centrali (Toscana, Umbria e Marche) il declino della fecondità è iniziato un po’ più tardi, attorno al 1900, e soltanto negli anni Settanta è terminato il processo di transizione. Le regioni meridionali, quali Campania, Puglia e Calabria, soltanto negli anni Novanta hanno raggiunto i due figli per donna: l’inizio della transizione demografica risale per esse al primo dopoguerra.

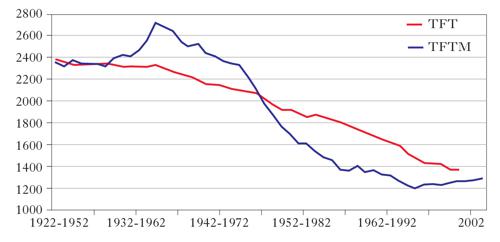

Gli anni Sessanta del secolo scorso sono caratterizzati dal cosiddetto baby boom e da quei cambiamenti della società e dell’economia che hanno preso il nome di ‘boom economico’. Sono anni di crescita e di sviluppo, anni in cui la popolazione – in funzione dell’andamento economico positivo – tende ad anticipare la formazione della famiglia e, sebbene le generazioni non mutino sostanzialmente il loro comportamento fecondo, l’anticipo con cui entrano in unione e hanno figli produce un aumento del numero medio di figli. Nella figura 2 si riporta l’andamento del tasso di fecondità totale (TFT) per momento e per generazioni, ossia del numero medio di figli per donna calcolato osservando i tassi di fecondità per ogni anno di calendario e per generazione di nascita delle donne italiane, da cui emerge quanto sopra sostenuto.

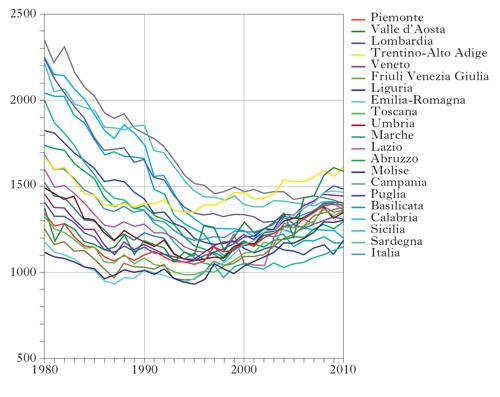

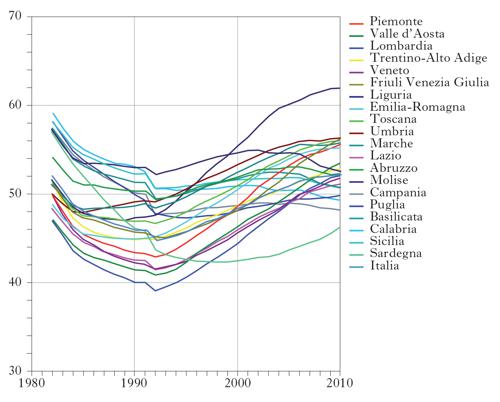

Dopo il baby boom segue un periodo di declino ininterrotto e la fecondità si avvia ad assumere quei connotati definiti di ‘lowest low fertility’ (Kohler, Billari, Ortega 2001). Gli andamenti della fecondità regionale tra gli anni Ottanta e il 2010 (fig. 3) rivelano indubbiamente una sorta di ‘rivoluzione silenziosa’. Il processo di convergenza, dai livelli molto differenziati del 1980, passa dapprima attraverso la lunga fase di declino del numero medio di figli per donna nelle regioni del Sud e una fase di declino-stasi su bassi livelli nelle regioni del Centro-Nord. Le regioni del Sud, infatti, nel 1980 presentano ovunque un TFT superiore a 2, mentre le regioni del Centro-Nord partono da livelli compresi tra 1 e 1,5 figli per donna.

È interessante analizzare le ragioni della bassa fecondità che queste ultime regioni hanno alla metà del periodo trentennale considerato, che a tale scopo verrà diviso nei due sottoperiodi 1980-95 e 1995-2010.

A questo proposito, è naturale interrogarsi sulle ragioni del declino tipico del primo sottoperiodo e, in seguito, su quelle della ripresa caratteristica delle regioni del Centro-Nord del secondo sottoperiodo, osservando nel contempo che le curve pressoché a ‘U’ evidenziano la dinamicità di questa parte dell’Italia, con un Sud accomunato da soli andamenti di declino. Quali sono le ragioni di questo declino che durerà fino al 1995 per l’Italia nel suo complesso e per alcune delle sue regioni? In sintesi, i fattori della bassa fecondità italiana sono molteplici e riassumibili nella crescente età al matrimonio e nell’aumento della proporzione di persone che non si sposano affatto; nella contenuta proporzione di unioni libere e nell’ancora più contenuta propensione ad avere figli fuori dal matrimonio; nel ritardo con cui si ‘transita’ fuori dalla famiglia di origine; nella politica governativa caratterizzata da scarsi interventi a favore del mondo giovanile; nel mutamento del ruolo femminile cui non corrisponde né un adeguamento della mentalità maschile verso una divisione dei compiti familiari e domestici né una risposta soddisfacente della società ai bisogni delle donne in termini di interventi per la conciliazione di famiglia e lavoro (Salvini 2004). La velocità con cui i processi di mutamento sociale hanno avuto luogo, rispetto ai Paesi del Centro e del Nord-Europa, può essere vista come un fattore esplicativo determinante dei comportamenti fecondi in relazione alla non immediata reattività delle strutture e delle istituzioni sociali.

Inoltre si deve notare che i bassi livelli di fecondità sono in effetti ottenuti con una vera e propria rivoluzione (silenziosa) contraccettiva, evidenziata dalla limitata prevalenza di metodi moderni della metà degli anni Ottanta. La seconda indagine sulla fecondità condotta in Italia nel 1995-96 conferma il quadro di basso utilizzo di metodi moderni relativamente agli altri Paesi europei. In sintesi la struttura sociale è rimasta statica sotto tutti i profili e in particolare per quanto riguarda l’organizzazione del tempo familiare, scolastico, del lavoro, e inoltre gli aggiustamenti, cui si sta ancora assistendo, si sono verificati molto lentamente e quasi a malincuore. La risposta in termini di fecondità – di fronte al mutamento della condizione femminile, all’aumento imponente dell’istruzione e del lavoro extradomestico e all’immutata mentalità maschile, in una società fossilizzata quanto a interventi a favore delle donne e dei bambini – ha portato alla compressione del numero dei figli, una risposta quasi inevitabile (Salvini 2004).

Dal 1995 la situazione sembra cambiare e in Italia cominciano a verificarsi una serie di mutamenti che avvicinano il nostro agli altri Paesi europei, più secolarizzati e con comportamenti familiari decisamente meno tradizionali. Nel primo decennio del 21° sec. si assiste quindi all’impennata degli scioglimenti coniugali, delle famiglie non coniugali, delle nascite fuori del matrimonio, e le città del Centro-Nord, che fanno da trendsetters (iniziatrici) a questi movimenti, tracciano il percorso per le altre aree territoriali del nostro Paese. Soffermandosi dunque sul secondo sottoperiodo, dal 1995 al 2010, si osserva che il processo di convergenza si sostanzia nella lenta e lieve ripresa delle regioni centro-settentrionali, che passano da 1-1,2 figli per donna a poco più di 1,4, e nella stasi su 1,3-1,4 delle regioni del Sud. La ripresa al Centro-Nord è da attribuirsi all’apporto degli immigrati, generalmente a maggiore fecondità degli italiani, ma non solo. Per una quota all’incirca pari alla metà del debole aumento del TFT si ha un recupero delle generazioni di donne che, dopo anni di rinvio della genitorialità, in età relativamente tarda, hanno un (altro) figlio. Assieme a questo fenomeno, dopo un decennio di fecondità molto bassa, l’esempio italiano (come quello spagnolo) suggerisce che la transizione della fecondità solo di recente si accompagna necessariamente a tutta una serie di modificazioni dei comportamenti e delle strutture familiari che contraddistinguono la maggior parte dei Paesi europei. Infatti dal 1995 cambia la tendenza. Con la ripresa della fecondità, seppur lieve e lenta, legata al recupero delle generazioni che hanno a lungo procrastinato la formazione della famiglia, la direzione del mutamento subito in Italia da matrimoni, divorzi, unioni libere, nascite extraconiugali ha avuto lo stesso segno del resto d’Europa ma non la stessa intensità: neppure la nuzialità ha subito una diminuzione comparabile. Solo dai primi anni Duemila si assiste all’avvicinamento – in particolare nelle regioni del Nord – al modello europeo. Da questo punto di vista, quindi, la ‘seconda transizione’ della fecondità – con tutti i cambiamenti nei confronti delle unioni che accompagnano la secolarizzazione dei comportamenti – per l’Italia emerge svariati anni più tardi rispetto alla stragrande maggioranza dei Paesi europei, in particolare del Nord. Nel periodo che inizia con la metà degli anni Novanta, le regioni attuano una sorta di convergenza delle fecondità, con meccanismi diversi: il Sud assiste ancora al declino della fecondità o a una sua stasi; il Centro-Nord, anche per l’apporto degli immigrati, vede aumentare la fecondità e si verificano diversi mutamenti che riguardano i comportamenti nei confronti della nuzialità, delle unioni libere e degli scioglimenti coniugali.

L’accelerazione di certe modificazioni economiche e socioculturali può fornire solo una parziale interpretazione rispetto al consolidamento di certi comportamenti fecondi, e le differenze Nord/Sud sembrano confermare la relazione fra demografia e fattori socioeconomici. A questo proposito la rivoluzione dei comportamenti non è certo silenziosa: dagli anni Settanta cambia tutto molto rapidamente e a ritmi sostenuti, a differenza degli altri Paesi europei, dove gli stessi cambiamenti avevano richiesto periodi molto più lunghi. In primo luogo, negli anni qualcosa cambia nella relazione lavoro-fecondità. Pur essendo la doppia presenza femminile penalizzata da strutture e politiche poco amichevoli nei confronti della famiglia e pur essendo la mentalità maschile lontana dalla paritaria accettazione dei lavori domestici, che invece caratterizza i comportamenti delle società nordeuropee, è il fattore-reddito che si intreccia in misura sempre maggiore, in una serie di legami di causa-effetto, con la scelta di avere figli. La coppia che si sente più sicura del proprio futuro economico (lavoro non precario di entrambi i partner, per es.) riesce a perfezionare i propri desideri di fecondità che, come suggeriscono le numerose indagini a riguardo, si avvicinano a quei 2 figli per coppia a garanzia della sostituzione generazionale. Se le aspettative di fecondità, dunque, non sono lontane dal modello europeo, è il raggiungimento di tali obiettivi che manca, a causa di vincoli economici e strutturali che comprimono i comportamenti riproduttivi. In secondo luogo, il massiccio afflusso degli immigrati, che accompagna la lenta ripresa della fecondità nel Centro-Nord nel periodo che dalla metà degli anni Novanta va oltre il primo decennio degli anni Duemila (gli ultimi anni di crisi economica sostenuta hanno visto interrompere la ripresa e crearsi una fase di stasi), caratterizza decisamente in maniera meno marcata le regioni del Sud. Il fenomeno migratorio, infatti, ha un impatto macroscopico sulla nostra società nei suoi vari campi, da quello strettamente demografico (struttura e dimensione della popolazione) a quello economico (con i suoi riflessi sul mercato del lavoro), a quello più latamente sociale, opportunità e criticità di un contesto multietnico.

I modelli territoriali delle migrazioni e i loro mutamenti

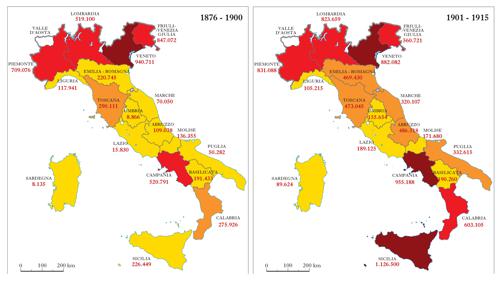

Dall’Unità d’Italia a oggi certamente le migrazioni con l’estero hanno rappresentato un fattore di primaria importanza nell’evoluzione socioeconomica del Paese e nei mutamenti demografici delle regioni. Solo a partire dagli anni Settanta del Novecento si è cominciato a intuire il progressivo delinearsi di un’inversione di tendenza, rivelata prima dall’attenuazione dei fattori di espulsione dal Paese e poi dal passaggio da Paese d’emigrazione a Paese d’immigrazione. Al censimento del 1861 gli italiani che vivevano all’estero erano appena 230.000, di cui 100.000 in America e, in Europa, ben 77.000 risiedevano nella sola Francia, provenienti tutti per lo più dal Settentrione della penisola. Le cose cambiarono totalmente dopo l’Unità d’Italia, che vide precipitare le regioni meridionali nella crisi del settore agricolo con la relativa disoccupazione. L’emigrazione dal Sud preferì gli sbocchi intercontinentali – oltre il 47% dei propri flussi si diresse verso le Americhe – soprattutto grazie all’attrazione esercitata da Argentina e Brasile ma, a cavallo tra il 19° e il 20° sec., anche gli Stati Uniti, che stavano vivendo un boom di industrializzazione, esercitarono un grande richiamo (Organizzazione internazionale per le migrazioni 2011). Si emigrava per scelta individuale, senza alcuna forma di tutela. Fu del 1888 la prima legge che introdusse alcune norme protettive e del 1901 quella che ne colmò le carenze. Dal 1861 al 1880 la media degli espatri superò di poco le 100.000 persone all’anno, per arrivare nel corso degli anni Ottanta a 190.000 unità, negli anni Novanta a 290.000 e nel primo decennio del 1900 a 600.000 l’anno, trattandosi sempre di espatri prevalentemente transoceanici. Nel 1913 si registrò il picco massimo nell’intera storia dell’emigrazione, con quasi 900.000 espatri su una popolazione censita pari a circa 35 milioni di abitanti. In sintesi l’Italia ha offerto alle migrazioni di inizio secolo il flusso più consistente: tra il 1871 e il 1915 oltre 13,5 milioni di individui, prima dal Nord e poi soprattutto dal Sud, emigrarono nel resto d’Europa e oltremare. Nel periodo 1876-1900 la dicotomia del fenomeno è chiara: le cifre più alte si ritrovano in Veneto, Friuli e Piemonte; nei primi 15 anni del Novecento, la situazione si inverte e la dicotomia Nord/Sud vede, fra le regioni di più massiccia emigrazione, la Sicilia, la Campania e la Sardegna (fig. 4).

Questo fenomeno, di così vaste proporzioni, rimanda a fattori comuni come la stagnazione economica o la crescente pressione demografica, ma anche a una specificità tutta italiana come il forte dualismo territoriale tra città e campagna e soprattutto tra Nord e Sud. Poi i flussi verso l’estero diminuirono a causa degli eventi bellici. Tuttavia la media per il periodo 1911-20 restò alta, aggirandosi intorno ai 382.000 espatri l’anno. Tra le due guerre mondiali le migrazioni internazionali subirono una stasi, sia per le restrizioni legislative introdotte dai Paesi di accoglienza (come, per es., gli Stati Uniti), sia a causa dell’ostruzione al fenomeno migratorio da parte del regime fascista che spingeva gli italiani al popolamento delle colonie. Fu questa la fase dell’emigrazione controllata e anche della facilitazione dei rientri. La media annuale degli espatri scese a 255.000 persone negli anni Venti e a 70.000 negli anni Trenta. I flussi conobbero una prevalenza dei meridionali ancora più forte, specialmente negli spostamenti transoceanici (Stati Uniti, Argentina e Brasile cui si aggiunsero più tardi, nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, Venezuela, Canada e Australia).Tra le nazioni europee, la Francia continuò a rappresentare la meta privilegiata fino a tutto il primo dopoguerra. Ma la necessità economica del Paese portò, nel 1930, a stipulare un accordo con la Germania in base al quale ben 500.000 italiani vi si trasferirono. Dal 1939 i saldi

migratori con i Paesi europei diventarono positivi e questo anche in conseguenza di un certo incremento dei rimpatri nel periodo 1939-42. Più in generale, il saldo migratorio per il periodo 1922-42 fu valutato pari a circa 1.200.000 persone.

Dopo la Seconda guerra mondiale riprese un’intensa emigrazione verso l’estero, ritenuta funzionale allo sviluppo dell’Italia. Il 1961 fu l’anno del maggior numero di espatri (387.000), mentre il 1962 fu quello record per quanto riguarda i rimpatri (229.000). Inizialmente prevalsero le mete trans-oceaniche e poi, con il declino dell’America Latina, si preferì l’Europa con quote anche del 70%, in parte con progetti migratori a carattere temporaneo. In questo periodo l’Italia stipulò numerosi accordi bilaterali per la tutela dei lavoratori, con il Belgio, la Svizzera e la Germania. Escludendo il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, che mantennero la propria vocazione emigratoria, le regioni del Centro-Nord ridussero molto la loro partecipazione ai movimenti migratori, mentre aumentò il flusso dalle regioni meridionali. In media tra il 1970 e il 1975 si registrarono, annualmente, 132.000 espatri e 129.000 rimpatri. Il 1975 fu l’anno in cui l’inversione di tendenza raggiunse il suo massimo, con i rimpatri che superarono complessivamente gli espatri di oltre 30.000 unità. Una ulteriore diminuzione si verificò negli anni successivi, quando in pratica le grandi emigrazioni ebbero fine. L’Italia si era trasformata: il ‘triangolo industriale’ si era rafforzato e il Paese poteva essere considerato una delle più grandi potenze industriali del mondo a seguito del ‘miracolo economico’.

Le regioni del Sud, tipicizzate da forte fragilità economico-industriale e dall’arretratezza del mondo agricolo, ‘inviarono’ milioni di persone verso il Nord, e fu il Meridione a essere profondamente segnato da due consistenti e differenti flussi: quello verso l’estero, che continuava e, contemporaneamente, quello verso le regioni settentrionali, che iniziavano un percorso di sviluppo verso l’industrializzazione. La migrazione interna, infatti, non appare meno importante nel condizionare dimensione e struttura delle popolazioni regionali, sia per quelle d’origine (le meridionali) sia per quelle di destinazione (le settentrionali). Gli andamenti sono accomunati dalla diminuzione della intensità dei movimenti interni dai valori elevati degli anni Cinquanta a quelli molto più contenuti degli anni Settanta, con le regioni del triangolo industriale che recepivano migranti dalle regioni del Sud che invece inviavano mano d’opera. Alcune regioni del Nord (Veneto) e del Centro (Marche) presentano in quei primi anni Cinquanta-Sessanta una tendenza simile al Sud. Dagli anni Settanta i movimenti interni si ridimensionano e molte regioni – in particolare del Centro – presentano saldi migratori relativi attorno allo 0.

Da una disamina delle conseguenze sulle popolazioni regionali di questi flussi, sia verso l’estero sia interni nella direzione Sud-Nord, si rileva che gli spostamenti massicci di popolazione determinano effetti di varia natura tanto nel Paese di origine quanto in quello di destinazione, che possono essere distinti in effetti demografici, economici e sociali. Gli effetti demografici sono sia diretti sia indiretti. Tra quelli diretti, l’effetto fondamentale riguarda la diminuzione della consistenza della popolazione nel luogo di provenienza in misura pari all’entità del deflusso e l’aumento corrispondente della consistenza demografica nel luogo di destinazione. Il secondo effetto diretto attiene alla struttura demografica: essendo le correnti migratorie costituite prevalentemente da individui di sesso maschile, in età giovanili e centrali, in stato di celibato, la popolazione di origine e quella di immigrazione risulteranno entrambe modificate nella loro struttura per sesso, età e stato civile. Tra gli effetti indiretti è possibile osservare come la particolare struttura per età delle correnti migratorie influisca nel ridurre la riproduttività della popolazione di origine (conseguenza dell’abbassamento della natalità e dell’aumento della mortalità) e nell’incrementare quella della popolazione di destinazione (conseguenza della crescita della natalità e della diminuzione della mortalità), dal momento che coloro che emigrano sono prevalentemente individui in età riproduttiva e a scarso rischio di morte. Le migrazioni riflettono l’alta propensione dei giovani alla mobilità. Se – collegandosi a quanto ricordato sopra – si ricorda che per l’Italia sono stati importanti anche i flussi di rimpatrio, è naturale riflettere sul fatto che per tutto il periodo in cui una grande massa di giovani partiva per le Americhe o per i Paesi dell’Europa centrale la popolazione che restava, in particolare nelle regioni del Sud, si impoveriva di giovani, ma nei periodi successivi una parte della popolazione, più anziana, rimpatriava. Con queste considerazioni non è facile valutare il vero impatto, sulle diverse popolazioni regionali, dei flussi migratori che si sono verificati in Italia fin quando essa è rimasta un Paese di emigranti, ma certamente le regioni del Sud mandavano verso il Nord la parte più giovane della loro popolazione attiva, con un effetto di invecchiamento non banale. Opposto l’effetto delle immigrazioni sull’attuale evoluzione della popolazione. L’impatto dei recenti immigrati sulla struttura della popolazione residente in Italia si concentra – com’è ovvio – soprattutto sulle età di lavoro più giovani (20-44 anni), la cui diminuzione in termini percentuali è stata contenuta (di 1,1 punti) grazie alle immigrazioni. Invece, l’aumento della quota di popolazione anziana (65 e più anni), che sarebbe stato di 2,5 punti percentuali in assenza di nuove immigrazioni, si è ridotto a 1,7 punti, con un evidente effetto di rallentamento dell’invecchiamento relativo a seguito dell’immigrazione, almeno nel breve periodo.

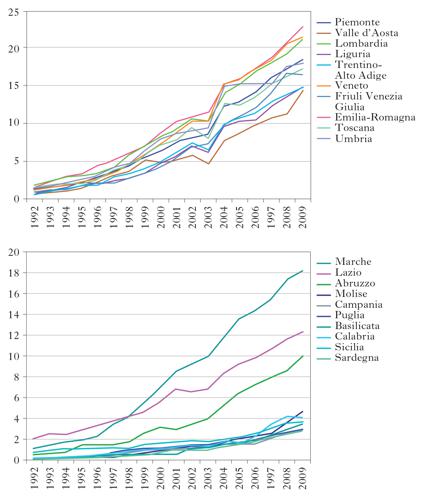

Dalla letteratura sul tema emergono numerose riflessioni su quella che viene definita la ‘migrazione di rimpiazzo’ delle mancate nascite a causa della bassa fecondità, ma in realtà l’argomentazione non è priva di criticità, prima fra tutte il fatto che l’immigrazione non può risolvere il problema dell’invecchiamento, dal momento che gli immigrati, se rimangono nel Paese ospite, dopo non molti anni finiscono anche loro con il contribuire all’invecchiamento della sua popolazione. Se, invece, superata l’età di lavoro, lasciano il Paese per tornare in quello di origine, non aggiungono anziani ad anziani, ma probabilmente tolgono al Paese che li ha ospitati anche larga parte del loro contributo indiretto in termini di seconde generazioni e successive. Ancora più importanti degli effetti diretti delle migrazioni sono quindi quelli indiretti, che nel caso di flussi continuativi e di una certa consistenza possono modificare radicalmente le caratteristiche demografiche delle zone interessate. Tali effetti indiretti sono una conseguenza sia della struttura per età che caratterizza le masse migranti, sia dei loro comportamenti demografici, che risentono dei comportamenti propri della zona di origine e sono pertanto diversi da quelli della popolazione ospite. Il fatto che la struttura per età dei migranti sia caratterizzata da una larga prevalenza di età giovanili, ossia delle età a più bassa mortalità e a più elevata fecondità, fa sì che i flussi migratori contribuiscano a modificare la dinamica naturale delle due popolazioni. L’impatto della più elevata natalità della popolazione straniera, assieme alla crescita dei flussi di immigrazione, trova riscontro nelle alte proporzioni di nati stranieri sul totale dei nati nelle diverse regioni italiane (fig. 5).

Molte regioni del Centro-Nord vedono quasi 1/4 delle nascite provenire da genitori stranieri: sono l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto in primo luogo, seguite dal Piemonte, Umbria e Toscana. Su quote più basse si assestano le Marche, il Trentino, la Valle d’Aosta e la Liguria, con proporzioni del 15-18%. Le regioni del Sud, naturalmente, presentano quote minori, data la più bassa consistenza di flussi di immigrati. A titolo esemplificativo si può ricordare che la massiccia migrazione interna Sud-Nord verificatasi in Italia negli anni Sessanta ha portato una modificazione nella graduatoria regionale della natalità, particolarmente evidente nel caso del Piemonte, che aveva accolto flussi consistenti di immigrazione meridionale. Va ricordato inoltre che questo effetto demografico indiretto è di regola accentuato dal fatto che gli immigrati provengono da zone nelle quali il comportamento procreativo è caratterizzato da fecondità assai più elevata di quella propria della zona di nuovo insediamento.

L’effetto sulla struttura per età, come accennato, con i suoi risvolti di minore invecchiamento, ha caratterizzato l’evoluzione recente dell’impatto delle immigrazioni. Ma non appare di minor rilievo l’effetto sulla struttura per sesso, complessiva e sul mercato del lavoro, e per stato civile. Nel passato tra i migranti prevaleva largamente il sesso maschile e, tra gli uomini, i non coniugati. Dagli anni Ottanta, tuttavia, il generalizzato ingresso delle donne nel mercato del lavoro ha attenuato le diversità nella presenza dei due sessi fra i migranti, e la tendenza al ricongiungimento familiare ha ridotto anche le altre tradizionali anomalie strutturali dei flussi, senza peraltro eliminarle. Tuttavia gli effetti indiretti sulla dinamica naturale delle zone di immigrazione tendono a smorzarsi nel tempo. Infatti, per quanto riguarda gli effetti sulla mortalità, è evidente che i giovani immigrati andranno man mano a ingrossare le classi di età anziane e poi senili, mentre il loro maggior apporto alle nascite si andrà riducendo per effetto dell’acquisizione, più o meno rapida ma inevitabile, dei comportamenti procreativi della zona di nuovo insediamento, in conseguenza dell’integrazione socioeconomica e culturale nel nuovo contesto.

Le conseguenze dei cambiamenti

Invecchiamento e sostenibilità strutturale

Uno dei processi di maggiore rilievo in corso nei Paesi industrializzati è certamente quello dell’invecchiamento demografico, ossia la sempre più massiccia presenza di anziani a scapito delle generazioni più giovani. Le cause di questo processo sono sostanzialmente due, l’allungamento della vita (longevità) e la riduzione delle nascite (denatalità); ma sono anche legate, come già detto sopra, alle caratteristiche e alla dimensione dei flussi migratori. Se la longevità è di per sé una conquista, l’invecchiamento demografico è una sua conseguenza ineluttabile che pone, però, diversi problemi di ordine sociale, culturale ed economico. Il numero sempre crescente di anziani si traduce in richieste sempre maggiori di servizi sociosanitari e di cura. Oltre a ciò, lo squilibrio che s’ingenera tra le classi economicamente produttive e le classi anziane mette a dura prova la sostenibilità dei sistemi di welfare contemporanei. Il processo di invecchiamento che interessa la popolazione italiana ha avuto origine già nel corso del 20° sec., a seguito della conclusione del processo di transizione demografica sopra descritto, e si è progressivamente acuito a mano a mano che il miglioramento delle condizioni sociali e igienico-sanitarie ha determinato l’aumento della sopravvivenza alle età anziane e senili. Preceduto dall’invecchiamento alla base della piramide (diminuzione della fecondità e quindi delle nascite), l’invecchiamento dall’alto legato all’allungamento della vita media ha contribuito agli squilibri generazionali.

Queste tendenze demografiche sono molto spesso intese come sfide severe per l’economia e la società nei Paesi avanzati, e le maggiori criticità sono viste nello squilibrio per età della popolazione dove l’aumento delle classi di età più anziane può determinare una contrazione della partecipazione al mercato del lavoro, nello scoraggiamento al risparmio e nel rallentamento della crescita economica. Lo spirito di iniziativa tipico dell’imprenditorialità sembra anch’esso attutirsi con l’avanzare dell’età, poiché gli anziani cercano generalmente la sicurezza piuttosto che l’innovazione. Mentre i fattori centrali dell’invecchiamento della popolazione – riduzione dei tassi di fecondità al di sotto del livello di sostituzione delle generazioni e allungamento della speranza di vita – sono noti e sono stati ampiamente studiati, la valutazione delle conseguenze dell’invecchiamento è forse meno approfondita.

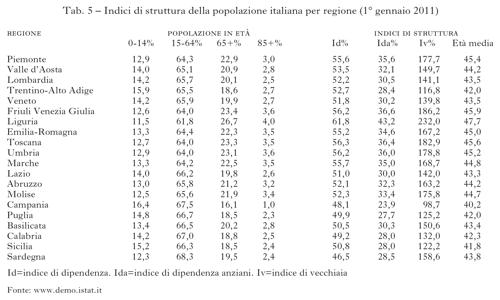

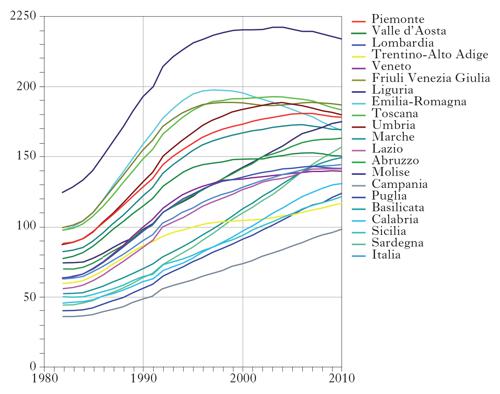

L’Italia non fa eccezione a questo processo e si colloca come uno dei Paesi più ‘vecchi’ in Europa e nel mondo. Se ci riferiamo all’indice di vecchiaia (IV, ossia il numero di anziani in età 65 e oltre per 100 giovani in età 0-14) vediamo che al 2007, ultimo anno per il quale i dati sono disponibili per tutti i Paesi dell’Unione, l’Italia è il secondo Paese più ‘vecchio’ d’Europa dopo la Germania (142,8 contro 146,4). Il quadro è parzialmente confermato dall’esame dell’indice di dipendenza (ID, ossia il numero di anziani in età 65 e oltre e di giovani in età 0-14 per 100 individui in età 15-64), secondo il quale l’Italia, con un valore di 51,7, si colloca al terzo posto della graduatoria, dietro la Francia (53,4) e la Svezia (52,2). Fra i Paesi in cui il peso delle classi di età più giovani è maggiore emerge l’Irlanda, con la proporzione tra giovani e anziani di due a uno. Tra i Paesi di rilevante dimensione demografica che presentano un bilancio positivo a favore dei giovani, vi sono anche la Polonia (87,0), la Francia (87,9) e il Regno Unito (91,7). I diversi meccanismi di rinnovo impliciti nei comportamenti demografici regionali hanno condotto a osservare diverse strutture per età. Infatti, non soltanto le diverse dimensioni, ma le diverse strutture ci narrano la storia demografica (in termini di fecondità, sopravvivenza e migrazioni) delle regioni italiane.

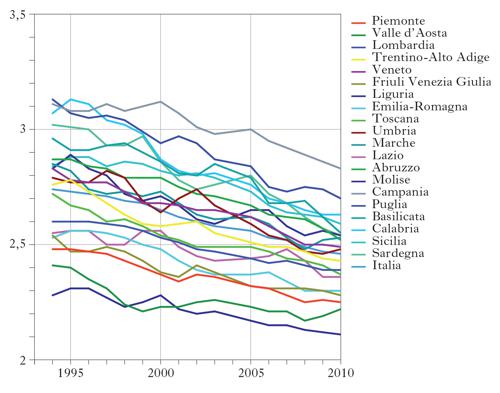

Il grado di invecchiamento (l’indice di vecchiaia è riportato nella fig. 6), decisamente superiore nelle regioni del Centro-Nord (il top è raggiunto dalla Liguria, con un IV che sfiora i 250 individui di 65 anni e oltre contro 100 giovani in età 0-14), ha subito ovunque una tendenza crescente, ma le regioni del Sud, con la loro storia di fecondità più elevata, sono molto più giovani: si veda per es. la Campania, con un valore di IV pari a 100 anziani per 100 ragazzi. L’indice di dipendenza (fig. 7) descrive il confronto fra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) e quella in età attiva (15-64 anni), e l’indice di dipendenza degli anziani raffronta le persone in età non più attiva con quelle in età attiva. Tutti gli indici disegnano un quadro che è stato definito di ‘società grigia’, a significare un grado di invecchiamento decisamente avanzato. La Liguria è la regione con l’età media della popolazione più alta (47,7 anni) e anche quella con la più alta percentuale di individui di 65 anni e oltre (quasi il 27%). A elevato invecchiamento risultano anche il Friuli Venezia Giulia (46 anni di età media con un 23,4% di ultrasessantacinquenni) e la Toscana (45,6 e 23,3%). Le regioni del Mezzogiorno hanno una popolazione relativamente più giovane. In Campania l’età media è di 40,2 anni e la quota della popolazione di 65 anni e oltre è pari al 16,1%. Segue la Sicilia con un’età media di 41,8 anni e una quota di ultra sessantacinquenni pari al 18,5% (tab. 5). In un confronto europeo (secondo i dati aggiornati al 2000), l’invecchiamento delle regioni italiane spicca in maniera accentuata: la regione più ‘anziana’ dell’Europa dei 15 è la Liguria, con un abitante ogni 4 di età superiore ai 65 anni. Altre 16 regioni superano la soglia del 20% di anziani sul totale della popolazione. Con l’unica eccezione di una regione britannica, le altre appartengono all’area mediterranea e 12 di queste sono italiane.

I cittadini italiani, pari al 92% dei residenti, hanno un’età media di 44,7 anni. Fra loro, sono lievemente più anziani i cittadini italiani ‘nati in Italia’, pari all’89,7% del totale, con un’età media di 44,8 anni. I cittadini italiani ‘nati all’estero’ hanno invece una struttura per età relativamente più giovane (43,5 anni) e ammontano a 1.402.000, pari al 2,3% del totale. Gli stranieri, pari all’8% del totale, hanno un’età media di 32,2 anni. Di questi, 4.124.000 sono nati all’estero (il 6,8% della popolazione totale) e hanno un’età media di 36,6 anni. Infine, si stimano in circa 736.000 unità (1,2% della popolazione totale) i nati in Italia da cittadini stranieri. Si tratta di una popolazione molto giovane, con un’età media di appena 7,6 anni, di cui il 94,3% (694.000 individui) ha meno di 18 anni. In sintesi, emergono una popolazione italiana ‘grigia’ e una popolazione straniera ‘verde’. Le immigrazioni, pertanto, hanno certamente contribuito al rallentamento dell’avanzata dei senior nella nostra società, processo che da molte parti viene visto come il problema demografico di oggi, ma anche del prossimo futuro. Si pongono, tuttavia, due questioni. In primo luogo, è ragionevole pensare a una soglia di vecchiaia statica nel tempo? È solo convenzionale o è realistico pensare che i 65 anni di oggi (più o meno l’età alla pensione) siano uguali ai 65 di alcuni decenni fa? In secondo luogo, l’invecchiamento e la ‘società grigia’ portano solo criticità o anche opportunità? Riguardo al primo punto, nel corso dei decenni, si è venuto a verificare un crescente gap tra la vecchiaia biologica e quella sociale, quasi coincidenti in passato. Se da un lato, infatti, si è avuto un rinvio della vecchiaia biologica, con un aumento degli anni vissuti, e vissuti mediamente in migliori condizioni di salute e di efficienza fisica e psichica, dall’altra si è anticipato notevolmente, nel corso del ciclo di vita, il termine di attività socialmente rilevanti: l’allevamento dei figli e l’attività lavorativa. Il primo fenomeno ha allungato il tempo rinviando la vecchiaia biologica; il secondo ha accorciato l’arco di vita socialmente rilevante, anticipando l’inizio della vecchiaia sociale. Nel lungo periodo questo ha significato l’arretramento dell’invecchiamento biologico e l’allungamento della vecchiaia sociale, con tutte le conseguenze socioeconomiche che tale processo ha generato. Questa distanza, che sempre più si frappone tra i concetti di invecchiamento biologico, demografico e sociale, si traduce nell’impossibilità di misurare l’invecchiamento della popolazione mediante una soglia d’anzianità (60, 65 anni), generalmente legata al momento dell’uscita dal mercato del lavoro. L’invecchiamento non ha una connotazione temporale univoca, bensì è un processo continuo che varia non solo da individuo a individuo, ma anche da una generazione all’altra: un sessantacinquenne del 2010 è difficilmente confrontabile con un sessantacinquenne di 10, 50 o 100 anni prima.

Per la seconda questione, il 2012 è stato l’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica al contributo che le persone anziane possono dare alla società. Invecchiamento attivo significa invecchiare in buona salute, partecipare appieno alla vita della collettività e sentirsi più realizzati nel lavoro, quindi più autonomi nel quotidiano e più impegnati nella società. L’Anno europeo 2012 promuove dunque l’invecchiamento attivo in tre settori: l’occupazione, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni intergenerazionali fuori e all’interno della famiglia. L’invecchiamento è anche correlato a svariati mutamenti della struttura familiare che, a sua volta, risente, nelle sue tendenze, dei vari fenomeni che abbiamo analizzato per descrivere i mutamenti demografici delle regioni. Si cercherà dunque di approfondire le conseguenze delle modifiche demografiche sulle strutture familiari, a livello regionale, per delineare le caratteristiche dell’unità fondamentale della società, che è la famiglia, quale tessera di un caleidoscopio che fino a tutti gli anni Novanta poteva considerarsi atipico nei confronti di altri Paesi avanzati, ma che si sta avvicinando sempre di più al modello europeo.

Le strutture familiari delle regioni italiane

Negli anni Sessanta in molti Paesi europei si preannunciano nuovi modelli comportamentali che porteranno a marcate conseguenze sulla struttura e sulle dinamiche delle famiglie. L’accentuata e progressiva diminuzione della fecondità, il ritardo generalizzato dell’età al matrimonio e al primo figlio, quali tappe fondamentali della transizione allo stato adulto, la sostanziale caduta del numero dei matrimoni e la netta presenza di forme alternative di unione, peraltro sempre più fragili e sottoposte a rotture anticipate, la crescita della quota di ‘senza figli’ nelle generazioni, sono tutte facce di un fenomeno che in vario modo ha avuto un forte impatto sulla popolazione e sulle famiglie dei Paesi europei, e in generale delle società sviluppate, in termini sia di dimensione sia di struttura (Indagine su fonti, modalità e strumenti di raccolta delle informazioni sulle famiglie da parte della statistica ufficiale, 2008).

Come è noto, il declino marcato della fecondità ha rappresentato la principale determinante dell’elevato ritmo di invecchiamento della popolazione ma anche una delle cause profonde del mutamento della struttura familiare, dove esistono squilibri generazionali a sfavore dei giovani.

Questi cambiamenti non si sono sviluppati, però, con le stesse proporzioni e con la stessa cadenza in tutti i Paesi, e i diversi contesti economici e culturali spiegano l’eterogeneità esistente. L’Italia, infatti, ha presentato fino a pochi anni fa caratteristiche particolari. Accanto a livelli di fecondità molto bassi non si ritrovavano nella stessa misura gli altri aspetti delle modificazioni della famiglia sopra ricordati, ma attualmente il processo di avvicinamento agli altri Paesi europei è in uno stadio avanzato. La diffusione delle unioni di fatto e la crescita della fecondità extraconiugale, degli scioglimenti dei matrimoni, e quindi i mutamenti delle strutture familiari, sono iniziati con ritardo rispetto alla media europea e, sebbene abbiano per adesso raggiunto dimensioni più contenute, sono in una fase di forte crescita, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, nelle città e nei ceti più istruiti.

Alla domanda se esista un vero e proprio modello di famiglia europeo bisogna certamente rispondere che non esiste (ancora). L’unità elementare della nostra società si presenta infatti diversa in ciascun contesto nazionale, con strutture familiari ‘forti’ nei Paesi del Sud, più frammentate, flessibili e instabili nell’Europa continentale e settentrionale.

In Italia, infatti, non si può certamente parlare di crisi della famiglia, che in tutte le indagini viene messa al primo posto tra i valori importanti, non solo dagli adulti, ma anche dai giovani. Le reti familiari rimangono ancora solide e strette (Billari, Dalla Zuanna 2008), e tuttavia si stanno verificando, nel quadro piuttosto tradizionale delle tipologie familiari italiane, alcune trasformazioni. Diminuiscono i matrimoni, aumentano le convivenze ‘senza carta’, come anche le separazioni e i divorzi (fig. 8).

Si tratta di una rivoluzione silenziosa perché nelle indagini il matrimonio continua a essere considerato un’istituzione valida, un valore reale anche presso coloro che si dichiarano non credenti, per i quali rimane l’inizio della famiglia vera, in cui fare crescere i propri figli. Nonostante ciò, un numero sempre maggiore di matrimoni si scioglie per conflittualità e il 30% di essi termina in una separazione legale, seguita, in un buon numero di casi (quasi il 20%), da un divorzio che ne fa cessare definitivamente gli effetti civili.

Da anni aumenta il numero di famiglie (nel 2008 quasi 25 milioni) e diminuisce la loro dimensione media (da 2,7-2,8 componenti nei primi anni Novanta a 2,4 nel secondo decennio degli anni Duemila, cfr. fig. 9): si tratta di una tendenza comune a tutti i Paesi europei.

Oggi, meno di una famiglia su dieci è ‘estesa’, ossia costituita da più nuclei o da un nucleo in cui vivono altri membri aggregati. La coresidenza tra le generazioni è diventata rara, anche se figli e genitori, con le loro famiglie, tendono ad abitare vicini e le reti di relazioni sono molto fitte. Le famiglie di persone sole (spesso donne anziane) sono cresciute nel loro ammontare e nella loro proporzione. Ne sono responsabili l’invecchiamento della popolazione e le differenze di genere nella sopravvivenza, come accennato nei precedenti paragrafi. Il ritardo nell’uscita dalla famiglia di origine e nell’autonomia residenziale dei giovani fa sì che, tra gli uomini appartenenti alla classe di età 55-64 anni, uno su due viva in coppia ancora con i figli a casa, mentre per le donne della stessa classe di età la proporzione è più contenuta, ma sfiora comunque il 40%. Guardando lo stesso dato dalla parte dei giovani, si osserva che tra i 25 e i 34 anni vivono in nuclei come figli (con entrambi o solo uno dei genitori) più di un ragazzo su due e più di una ragazza su tre. La scelta di vivere da soli ‒ seppure in crescita negli ultimi anni ‒ resta, invece, decisamente minoritaria e non riguarda neppure un giovane su dieci. I cambiamenti nel comportamento nuziale e riproduttivo si riflettono anch’essi sulla composizione delle famiglie dei giovani adulti. Tra i 25 e i 35 anni solo una donna su tre e un uomo su cinque vive in coppia con figli come genitore, mentre rispettivamente il 15% delle donne e l’11% degli uomini vive in unione, ma ancora senza figli (Tanturri 2011).

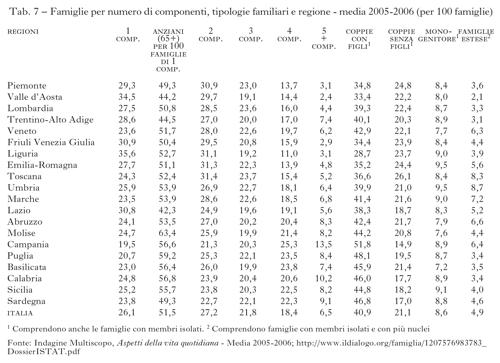

In Italia esistono forti elementi di eterogeneità nelle strutture familiari. Il numero medio di componenti per famiglia diminuisce ovunque, ma i valori sono ben diversi da regione a regione: a un estremo la Liguria, con 2,1 componenti per famiglia, all’altro la Campania, molto al di sopra della media nazionale (2,8).

Parallelamente aumentano le proporzioni di ‘solitari’ e, ancora una volta, sono Liguria e Campania le regioni estreme, con proporzioni di famiglie composte da una sola persona pari, rispettivamente, al 36% e al 22%. I due fenomeni sono naturalmente correlati e rendono conto di modi di fare famiglia molto diversi, che oppongono Nord e Sud d’Italia in maniera piuttosto netta.

Altri aspetti contraddistinguono le famiglie nelle varie regioni italiane, dipendenti – fra l’altro – dai distinti comportamenti nei confronti delle unioni di fatto, della divorzialità e dai flussi migratori.

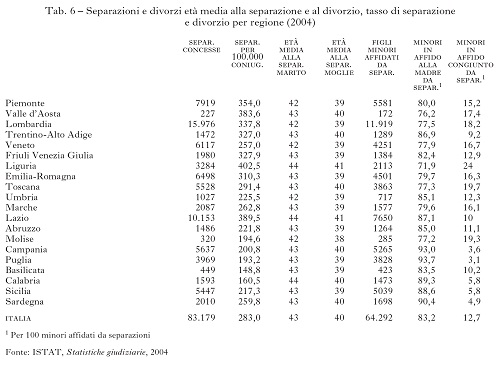

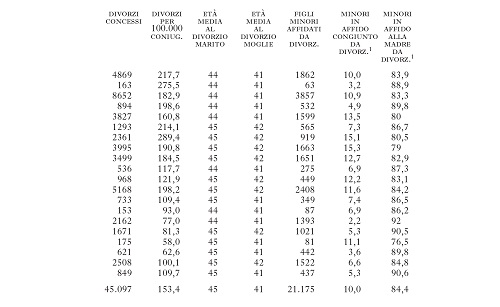

Le nuove famiglie derivano, infatti, dallo scioglimento del matrimonio e dalle nuove unioni, dalle coabitazioni, dalla proporzione di stranieri che varia da una regione all’altra. Da questo punto di vista, i tratti dei molteplici modelli familiari sono determinati dalla diversa propensione al divorzio che le regioni presentano. Maggiore la frequenza allo scioglimento del matrimonio, maggiore la diffusione delle famiglie monogenitore e di quelle ricostruite. Nella tabella 6 si riportano alcuni dati relativi alle conseguenze dello scioglimento dell’unione e sia le separazioni sia i divorzi – espressi in valore assoluto e in termini relativi – appaiono decisamente più diffusi al Nord e al Centro di quanto accada nelle regioni del Sud, che sono ben al di sotto della media nazionale come numero di separati e di divorziati per ogni 100.000 coniugati. I dati riportati in tabella 7 consentono di descrivere la struttura familiare secondo il numero di componenti per regione, con un’accentuata presenza al Nord di famiglie unipersonali, meno presenti nelle regioni del Sud. Opposta tendenza territoriale è riscontrabile nella categoria ‘coppie con figli’, più diffuse nel Meridione. Meno differenziate le coppie monogenitori e le proporzioni di famiglie estese. Ancora più interessanti, forse, gli aspetti illustrati nella tabella 8, dove compaiono con evidenza le nuove ‘famiglie atipiche’: le coppie non coniugate senza figli in proporzione alle coppie non coniugate in complesso e le coppie ricostituite senza figli, rispetto a tutte le coppie ricostituite. Le differenze regionali sono marcate anche se la dicotomia Nord-Sud presente in altri fenomeni qui non appare.

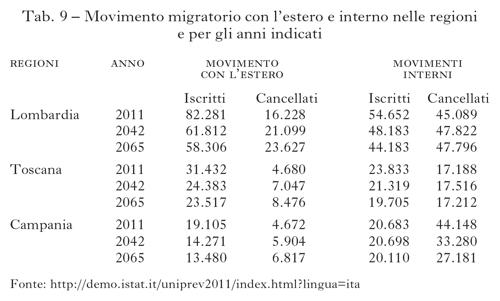

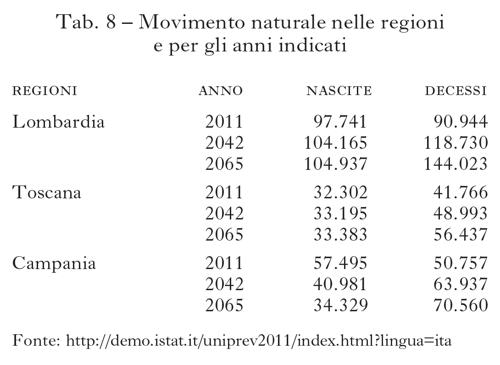

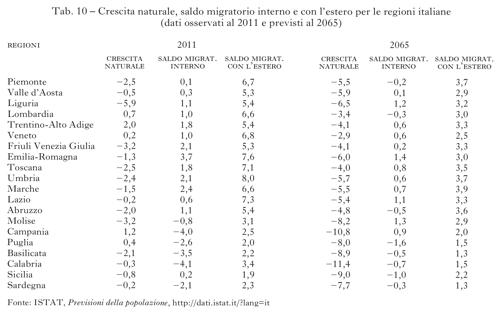

L’esercizio previsivo compiuto dall’ISTAT – che proietta la popolazione delle regioni italiane al 2065 secondo determinate ipotesi di mortalità, fecondità e migrazioni – genera tre scenari (basso, centrale, alto, a significare maggiore, medio, minore incremento demografico), di cui quello centrale viene ritenuto il più probabile. Secondo quest’ultimo, la popolazione residente nazionale sarà soggetta nel breve e medio termine a un ritmo d’incremento, via via decrescente, che dovrebbe condurre a un massimo di 63,9 milioni nel 2042. Nel lungo termine avrebbe luogo, invece, una progressiva riduzione della popolazione, che la porterebbe a scendere a 61,3 milioni nel 2065. Per le regioni meridionali si prevede uno sviluppo della popolazione in controtendenza rispetto al resto del Paese. Nelle ripartizioni Sud e Isole si prevedono, in un primo momento, lievi riduzioni di popolazione (rispettivamente, 14 e 6,7 milioni di residenti entro il 2020). Nel medio e, soprattutto, nel lungo termine il bilancio demografico negativo di queste due ripartizioni tenderebbe a farsi ancor più rilevante, fino a condurne le rispettive popolazioni a 11,3 e 5,5 milioni entro il 2065.

Nel Centro-Nord, invece, si prevede un bilancio demografico positivo per l’ampia parte dell’orizzonte previsivo. Nello scenario centrale la popolazione del Nord-Est, pur a incrementi decrescenti, aumenterebbe costantemente fino al 2057, anno in cui raggiungerebbe un massimo di 13,8 milioni di residenti. Analoga tendenza, ma fino al 2051, si manifesterebbe tanto per la ripartizione Nord-Ovest, con un massimo di 17,8 milioni di residenti, quanto per quella del Centro, con un massimo di 13,5 milioni. Ovviamente le previsioni secondo gli altri scenari comportano forbici più o meno ampie nelle diverse ripartizioni.

In ogni caso, per effetto della contrapposta dinamica demografica tra Centro-Nord e Mezzogiorno del Paese, il peso demografico territoriale muterebbe parzialmente: nello scenario centrale il Nord-Ovest, dove nel 2011 risiedeva il 26,6% della popolazione, passerebbe al 28,7% nel 2065; il peso del Nord-Est aumenterebbe dal 19,2% al 22,4%; quello del Centro dal 19,7% al 21,6%; il Sud, invece, scenderebbe dal 23,4% al 18,4% e le Isole dall’11,1% all’8,9%.