Una mappa del capitale sociale e della cultura civica in Italia

Una mappa del capitale sociale e della cultura civica in Italia

La cultura conta? Gli orientamenti di valore, la cultura politica hanno una responsabilità in questa lunga fase di declino che da anni imbriglia l’Italia?

Occorre riflettere sul se e sul quanto i problemi economici e politici del Paese non siano da ricondurre alla prevalenza di orientamenti culturali, che rendono difficile tornare a intraprendere un cammino di sviluppo. Si tratta di prendere sul serio la cultura degli italiani e le sue curvature particolariste, come la sfiducia negli altri, la scarsa sensibilità alla corruzione e ai conflitti d’interesse, la tenuta di reti clientelari e il crescente distacco dalle istituzioni democratiche, screditate dal succedersi degli scandali, oltre che da diffuse zone di inefficienza. Si tratta in particolare di prendere sul serio le responsabilità che questi tratti culturali hanno avuto sia sul declino che accompagna in questi anni l’Italia, sia – e soprattutto – sulla difficoltà nel trovare soluzioni per uscirne e riprendere il cammino dello sviluppo economico e civile.

L’obiettivo iniziale di questo saggio è quello di osservare la tenuta del tessuto sociale, della trama delle solidarietà che legano i cittadini tra loro e con le istituzioni democratiche, in una crisi senza precedenti nel dopoguerra, che ha ridotto il reddito dei cittadini, nonché la qualità e quantità dei servizi e dei trasferimenti da parte dello Stato.

Si userà la lente analitica del capitale sociale, un concetto particolarmente fecondo per rendere conto delle difficoltà dell’Italia di oggi, sia dal punto di vista dell’efficienza dell’economia di mercato sia da quello della qualità delle istituzioni democratiche. Viene dunque presentata e discussa la nozione di capitale sociale, corredata delle indispensabili coordinate analitiche per un uso non meramente evocativo e allusivo del lemma. Segue la presentazione del quadro empirico disponibile sulla distribuzione territoriale di questa risorsa, che disegna una frattura tra Nord e Sud ancora più grave di quella dovuta alla struttura economica. L’ultima parte è dedicata alla ricostruzione della tenuta nel tempo del differenziale di capitale sociale nelle varie regioni.

Il capitale sociale come cultura civica

In questi anni l’espressione capitale sociale è diventata ricorrente. Si tratta di un concetto che studiosi della società, della politica e dell’economia utilizzano per comprendere in modo sintetico una varietà di fenomeni capaci di influenzare al contempo il benessere dei cittadini, la qualità del nostro vivere associato, l’efficienza dell’economia. La metafora del capitale è trasparente: il capitale sociale è una risorsa capace di generare ricchezza e benessere, e in questo è affine alle forme canoniche di capitale riconosciute dagli economisti.

Robert D. Putnam ha reso popolare la nozione di capitale sociale proprio nel suo studio sul rendimento delle istituzioni regionali in Italia, sintetizzando così gli aspetti precedentemente richiamati:

Per capitale sociale intendiamo qui la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, elementi che migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative prese di comune accordo […] il capitale sociale facilita la cooperazione spontanea (1993, p. 196).

Se si osserva la società con la lente del capitale sociale si apprezza come nella trama minuta e quotidiana delle relazioni sociali – informali o formalizzate in associazioni – sia implicito un accumulo di potenzialità positive, delle quali beneficiano anche i soggetti che godono di minori relazioni sociali o si impegnano meno nel costruirle; in un quartiere dove la maggior parte dei residenti tiene d’occhio anche le case dei vicini, tutti gli abitanti si sentono più sicuri, anche i più distratti o assenti. Attraverso la nozione di capitale sociale si istituisce dunque un preciso nesso micro-macro. Ne guadagnano sia i singoli sia la comunità nel suo complesso.

Occorre comunque una precisazione per chiarire in che modo il capitale sociale permette di coniugare i vantaggi individuali e quelli collettivi. Il nesso micro-macro è particolarmente ambiguo rispetto alla nozione di capitale sociale. Pierre Bourdieu (1980), per es., ne ha dato una definizione rigorosamente riduzionista, considerandolo come una delle varie risorse cui un individuo può attingere, accanto al capitale economico e culturale, per realizzare i propri fini e raggiungere gli obiettivi che si prefigge. La precedente definizione di Putnam mette in evidenza come il capitale sociale si costruisca a partire da un vincolo per gli individui, in particolare attraverso il riferimento alle norme informali di convivenza. Essa, seppure implicitamente, riconosce nei valori e nella natura normativa dei modelli culturali la soluzione del mistero della cooperazione spontanea tra gli individui: la dimensione oblativa, la subordinazione del tornaconto personale agli interessi collettivi, il rispetto delle regole nella convinzione che gli altri faranno lo stesso prescindono dal perseguimento di utilità individuali. Occorre dunque, a un elevato livello di generalità, procedere dall’assunto di un’antropologia «non parsimoniosa» (Hirschman 1985), basata sulla coesistenza necessaria tra due componenti che orientano in modo differente l’azione degli esseri umani: la razionalità e i valori. Grazie alla prima si è capaci di agire in una logica individualista – per es. come attori in un’arena caratterizzata da competizione e calcolo – usando il personale patrimonio di concetti. Grazie ai valori si è mossi da amore, fede, appartenenze comunitarie e identificazioni, in cui è escluso ogni riferimento a benefici individuali. Sono le ‘ragioni del cuore’ di Blaise Pascal, quelle che caratterizzano la ‘razionalità rispetto al valore’ di Max Weber (1922) e il registro del ‘simbolico’ di Tullio-Altan (1992).

Considerare i valori come materia prima del costrutto del capitale sociale permette di risolvere il paradosso dell’azione collettiva. Gli individui entrano in relazioni cooperative gli uni con gli altri quando si riconoscono reciprocamente come fini e non come mezzi. Questo non implica in alcun modo una visione romantica e idealizzata, non evoca eroismo o vocazione al sacrificio. Si tratta della ‘banale’ natura dei valori nell’orientare le azioni individuali, che – come si è già sottolineato – non esclude la capacità degli esseri umani di usare la loro rete di relazioni sociali in vista dei propri scopi.

Costruire il capitale sociale diventa un beneficio piuttosto che un costo, se e in quanto il singolo individuo è inserito in un orizzonte di moralità che trasfigura gli altri come valori. La natura normativa del capitale sociale, pertanto, consiste nella diffusione del senso di obbligazione e di responsabilità verso gli altri, vissuto come un aspetto del repertorio di normalità codificate in una cultura; sono quegli assunti dati per scontati che orientano l’azione individuale al punto da diventare condotte che non richiedono decisioni consapevoli. Precisata in termini analitici la natura culturale e normativa del capitale sociale, occorre aggiungere che, oltre ai vantaggi, esso presenta allo stesso tempo i limiti di una comunità ricca di relazioni e di obbligazioni reciproche. Come osservano Coleman (1990) e Putnam (2000), il capitale sociale non è privo di lati oscuri, soprattutto quando i confini della comunità sono ristretti, la pressione al conformismo ostacola i processi di innovazione e l’estraneo viene percepito come minaccia. Decisivo diventa quindi il ‘raggio della fiducia’: l’ampiezza dei vincoli di reciprocità e di responsabilità.

In società totalmente mobilitate dallo Stato e dal mercato come nei Paesi avanzati, il capitale sociale necessario è quello che supera i confini della comunità locale e diventa cultura civica (civicness), in cui l’ambito della fiducia e della responsabilità tendono a coincidere con quelli della struttura politico-istituzionale dello Stato democratico.

Localismo e familismo, clientelismo e corporativismo, con le rispettive solidarietà a corto raggio, sono sì espressioni di capitali sociali, ma aggravano, più che risolvere, i problemi delle società complesse. Il capitale sociale come cultura civica è invece l’orizzonte culturale congruente con gli assetti istituzionali di una democrazia e di un mercato efficienti. Esso consta dei seguenti tratti: un senso di corresponsabilità interpersonale ad ampio raggio; un diffuso rispetto delle norme formali e, soprattutto, informali; un determinato grado di informazione e competenza politica; l’identificazione con l’assetto istituzionale.

Un capitale sociale dotato di questi contenuti di valore, che alimenta la condivisione della responsabilità verso gli altri, la lealtà verso le istituzioni e la partecipazione agli elevati costi della cittadinanza sociale, presenta tre caratteristiche che vale esplicitare: designa qualità antitetiche rispetto a quelle del free rider («chi viaggia senza biglietto»), ovvero di chi non si sente vincolato a partecipare quando gli altri si impegnano per ottenere un beneficio che andrà anche a suo vantaggio; costituisce la declinazione del processo di costruzione della nazione, storicamente aggiornato agli assetti istituzionali delle democrazie del welfare, che esigono da parte dei cittadini un tipo di adesione più leggero e quotidiano, ma non meno responsabile dell’amor di patria ottocentesco; al contempo questo stesso orizzonte culturale non può che riflettersi anche sulla qualità delle relazioni di mercato, determinando il tessuto etico in cui avvengono le transazioni economiche (affidabilità degli attori, rispetto delle regole, ridotta incidenza di comportamenti opportunistici).

La cultura civica, dunque, non è altro che il terzo puntello – quello culturale – necessario per tenere in equilibrio una società democratica avanzata, in cui Stato e mercato – gli altri due pilastri – sono, ciascuno nel suo ambito, efficienti: il primo è in grado di garantire sicurezza, ordine, libertà ed eguaglianza, ovvero diritti di cittadinanza; il secondo è in grado di produrre profitti e lavoro, ricchezza e beni – e dunque anche entrate fiscali per lo Stato.

L’equilibrio fra queste tre dimensioni è garantito da valori praticati, e non da valori solo predicati. La cultura civica è quindi, in un senso preciso, l’espressione concreta e visibile della banalità dei valori: «tutti fanno così; ci si aspetta che tutti facciano così!». Proprio questa banalità dei valori praticati favorisce e sostiene la fiducia tra i cittadini e nelle istituzioni. Se le regole impersonali vengono piegate per favorire chi non merita o chi non ha diritto, allora le istituzioni perdono legittimità e alimentano diffidenza: comincia la ricerca particolarista della raccomandazione e si distrugge il capitale sociale.

A quest’ultimo viene spesso associata la metafora della rete. Ma occorre, anche in questo caso, specificare: non tutte le reti sociali sono in grado di promuovere o proteggere beni comuni e beni pubblici, diritti di cittadinanza e riduzione delle disuguaglianze. Un ruolo decisivo è svolto dalla responsabilità: le reti più pregiate per la costruzione del capitale sociale sono quelle in cui si pratica la responsabilità nei confronti degli altri, anche di chi è fuori dalle reti. Si è già rilevato il ruolo centrale della fiducia, ma va comunque sottolineato che essa è da intendersi come il frutto dell’esercizio della responsabilità individuale. In una società la fiducia è alta se e quando tutti possono dare per scontato che le azioni degli altri saranno responsabili. Una responsabilità di vaste dimensioni produce fiducia ad ampio raggio, in quanto sarà raro imbattersi in approfittatori che ‘viaggiano senza biglietto’. Infine, il capitale sociale non è alimentato solo da reti, ma anche da individui che, fuori dalle stesse, si sentono comunque responsabili nei confronti degli altri.

Il capitale sociale in Italia: una geografia complicata

Il caso italiano costituisce il contesto più intensamente studiato di una lunga stagione di ricerche sulle premesse culturali di una democrazia di qualità, che abbraccia tutto il secondo dopoguerra. Negli anni Cinquanta Edward C. Banfield effettuò il suo studio sul ‘familismo amorale’, dopo un lungo soggiorno in Basilicata (1958). Negli stessi anni due scienziati della politica, Gabriel Abraham Almond e Sidney Verba (1963), svolgevano anche in Italia, oltre che in altri quattro Paesi, la loro ricerca comparata sulla cultura civica, arrivando alla conclusione che la cultura politica italiana era poco compatibile con una democrazia di qualità a causa dello scarso interesse per la politica, dell’eccesso di ideologizzazione e della prevalenza di orientamenti particolaristi. Negli anni Ottanta del 20° sec. Putnam ha condotto la sua ricerca sul rapporto tra rendimento istituzionale delle regioni italiane e dotazione di capitale sociale, che ha costituito uno dei volumi più influenti nel panorama mondiale delle scienze sociali degli ultimi decenni. Making democracy work. Civic traditions in modern Italy (1993) ha avuto il merito non solo di dare un contenuto empirico alla nozione di capitale sociale, ma anche di portare di nuovo all’attenzione della comunità scientifica internazionale la gravità delle differenze tra le regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno, argomentando la prevalenza delle variabili culturali su quelle economiche e politiche nella spiegazione del persistente divario di sviluppo e di qualità delle istituzioni.

Il volume di Putnam costituisce quindi un contributo di particolare rilevanza per questo specifico saggio, in cui si intende appunto replicare il suo lavoro rilevando la dotazione di capitale sociale, nell’accezione della cultura civica, disponibile nelle regioni italiane. Giova inoltre aggiungere che lo stesso indice costruito da Putnam sarà messo a confronto con quello che si è utilizzato in questo lavoro, con dati affini raccolti a trent’anni di distanza.

Per rilevare la cultura civica nelle venti regioni italiane, nei termini sopra specificati, si è fatto ricorso a quattro indicatori: la partecipazione elettorale; la diffusione della stampa quotidiana; la diffusione del volontariato; la diffusione delle donazioni di sangue.

Con i primi due indicatori si è inteso rilevare due aspetti della partecipazione attiva alla vita della polis: il voto come forma di partecipazione visibile ed esplicita, oltre che istituzionalmente rilevante, e la diffusione dei giornali, intesa come partecipazione ‘invisibile’ alla vita sociale, manifestazione concreta di interesse e di ricerca di informazioni a un livello più approfondito di quello che viene veicolato dalla televisione.

Attraverso la diffusione del volontariato nelle organizzazioni di assistenza sociale e le donazioni di sangue si intende poi rilevare la consistenza di quella componente del capitale sociale che consiste nell’apertura verso gli altri, in una prospettiva oblativa e di solidarietà con i propri simili che travalica i confini della famiglia e della parentela. Tutti i dati si riferiscono al periodo 2008-13, con i dettagli che vengono indicati nei paragrafi seguenti.

La partecipazione elettorale

È una manifestazione visibile ed esplicita dell’interesse per la politica e del sentirsi parte di una collettività, nonché fondamento della legittimità di un sistema politico democratico. La partecipazione elettorale costituisce, pertanto, un punto centrale della partecipazione politica e viene definita come:

l’insieme di atti e di atteggiamenti diretti a influenzare in maniera più o meno diretta e più o meno legale le decisioni dei detentori del potere nel sistema politico o in singole organizzazioni politiche e la loro stessa selezione, in vista di conservare o modificare la struttura – e quindi i valori – del sistema di interessi dominante (Manuale di scienza della politica, 1986, p. 192).

Da questa ampia definizione di partecipazione politica si passa abitualmente a una distinzione fra due dimensioni principali: la partecipazione visibile e quella invisibile. La prima può essere intesa come l’insieme di comportamenti concreti che mirano a influire sulla selezione del personale politico, di governo e sulle sue azioni e/o che mira a conservare o modificare la struttura di interessi dominanti. La seconda va invece intesa in termini di coinvolgimento affettivo o emotivo in ciò che avviene nel mondo della politica, che non necessariamente si traduce in comportamenti concreti, ma che presuppone il possesso di informazioni politiche, desunte dal sistema, pluralista, dei media nonché dalle relazioni interpersonali.

Non è questa la sede per approfondire il tema delle motivazioni della partecipazione elettorale – e, di converso, dell’astensionismo – se non ricordando che si tratta di una forma di partecipazione non priva di ambiguità, alla cui formazione concorrono motivazioni particolaristiche, specifiche posizioni politiche, forme di protesta e di rifiuto del sistema. La pluralità delle motivazioni soggettive alla base della partecipazione elettorale risulta particolarmente rilevante se si tiene conto che, assumendo una prospettiva di stretta utilità individuale, recarsi alle urne è una scelta del tutto irrazionale per il singolo elettore, dal momento che il suo contributo all’esito finale del voto è di fatto nullo. Pertanto le ragioni della partecipazione elettorale da parte dei cittadini vanno cercate soprattutto nell’irrazionalità, e quindi nel mondo dei valori: quello che in termini di utilità personale è un costo – l’andare a votare – diventa dal punto di vista soggettivo un modo per manifestare la propria identità, un orientamento di valore, sia per l’elettore di appartenenza, che si identifica con una specifica scelta politica, sia per quello d’opinione, per usare la nota tipologia di Arturo Parisi e Gianfranco Pasquino, che distingue tra elettori d’opinione, d’appartenenza e di scambio (Parisi, Pasquino 1977). Perciò la partecipazione elettorale, oltre le singole motivazioni politiche, è da considerare una forma di legittimazione delle istituzioni, un riconoscimento – più o meno consapevole – del regime democratico. Per questa ragione si è presa in esame la partecipazione elettorale, rilevata su una pluralità di consultazioni, come un valido indicatore di capitale sociale, inteso nella sua accezione di cultura civica.

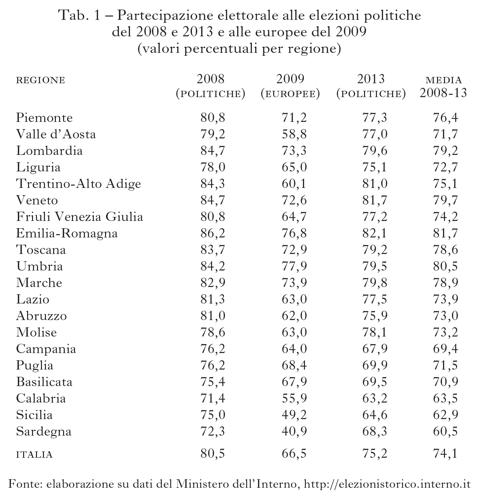

In dettaglio, si fa qui riferimento ai più recenti appuntamenti elettorali che hanno interessato l’intero corpo elettorale, cioè le due elezioni politiche del 13 aprile 2008 e del 24 febbraio 2013 e le elezioni per il Parlamento europeo tenutesi in questo intervallo (7 giugno 2009). Si è deciso di concentrarsi soltanto su queste tre consultazioni elettorali per garantire omogeneità dal punto di vista temporale con gli altri indicatori di capitale sociale utilizzati in questo saggio, tutti riferiti al periodo 2008-12. La tabella 1 presenta le percentuali di partecipazione alle urne nelle venti regioni in occasione delle tre consultazioni prese in esame, mostrando anche il tasso medio di partecipazione fra di esse, indicatore che sarà utilizzato in seguito per l’indice finale di capitale sociale. Con l’illustrazione della geografia della partecipazione, le tre distribuzioni per regione della partecipazione elettorale sono fortemente sovrapponibili e congruenti. In termini statistici i coefficienti di correlazione calcolati per ciascuna coppia di consultazioni attestano un forte legame tra le due elezioni politiche (il coefficiente r risulta pari a +0,94), mentre leggermente più bassa è l’affinità tra queste e le intermedie consultazioni europee con un coefficiente di correlazione pari a +0,74 con le politiche del 2008 e a +0,66 con quelle del 2013, a testimoniare la specificità delle diverse arene elettorali e la loro differente capacità di mobilitazione dell’elettorato. Al di là della flessione di oltre cinque punti percentuali registrata fra le elezioni del 2008 e quelle del 2013 e della consueta minore capacità di mobilitazione delle elezioni europee, si rileva una geografia della partecipazione elettorale piuttosto stabile, con una variabilità territoriale pronunciata, ma simile nel tempo.

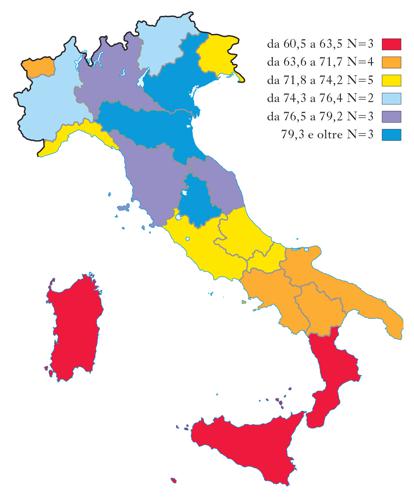

I valori massimi sono raccolti, nell’ordine, in Emilia-Romagna (81,7% come media fra le tre consultazioni elettorali qui prese in esame), in Umbria, Veneto, Lombardia, Marche e Toscana, con il Veneto e la Lombardia che superano alcune regioni di tradizione politica ‘rossa’ come le Marche e la Toscana (fig. 1). La partecipazione più bassa si rileva in Calabria e Sicilia, con valori medi fra le due consultazioni vicini al 63% e dunque staccate di circa 18 punti percentuali rispetto alle prime posizioni della graduatoria sopra richiamate. Nel complesso tutte le regioni a sud della cintura costituita da Toscana, Marche e Umbria presentano un livello di partecipazione elettorale inferiore alla media. Il gradiente Nord-Sud è agevolmente riconoscibile, con la sola significativa eccezione nel caso della Liguria, unica regione centrosettentrionale con una partecipazione inferiore alla media nazionale.

La lettura dei quotidiani

Oltre alla partecipazione elettorale, con tutte le specifiche evidenziate nelle pagine precedenti, si può utilizzare un altro indicatore per indagare aspetti della relazione tra cittadini e comunità politica: la lettura dei quotidiani. Se la partecipazione elettorale è da considerarsi come una forma visibile, leggere i giornali ricade fra le forme invisibili, al pari delle discussioni tra amici e conoscenti che si svolgono tra le mura di casa, al bar o per strada.

Nella decisione di acquistare e leggere un quotidiano, oltre a tante altre dimensioni, c’è, soprattutto, l’elemento preliminare della relazione con il mondo al di fuori della ristretta cerchia delle reti primarie: l’interesse e la ricerca di informazioni non direttamente attingibili. Si fa riferimento ai quotidiani, perché attraverso essi tale apertura viene colta più da vicino piuttosto che attraverso la diffusione di settimanali e mensili, per i quali è maggiormente rilevante il peso di motivazioni non significative in questa sede, come lo svago, la coltivazione di interessi o consumi particolari (musica, informatica, automobili, moda, viaggi, e così via).

Anche relativamente a questa dimensione l’Italia presenta alcune peculiarità che non possono essere ignorate: la diffusione della stampa quotidiana soffre di problemi strutturali dell’offerta, come la carenza di grandi editori ‘puri’, con la conseguente assenza di una stampa indipendente dai grandi gruppi industriali e finanziari, o non sovvenzionata dai fondi pubblici. Occorre, soprattutto, ricordare l’agguerrita concorrenza della televisione, che da un lato sottrae alla stampa la quota più rilevante dell’indispensabile mercato pubblicitario, e dall’altro lato canalizza la maggior parte dell’informazione che arriva ai cittadini. Come infatti attestano concordemente tutte le ricerche condotte negli ultimi decenni sul tema, attraverso la televisione la maggior parte della popolazione si tiene informata in merito a ciò che accade in Italia e nel mondo. In generale chi fruisce di un mezzo di comunicazione tende a servirsi anche degli altri; tuttavia lo squilibrio tra video e carta stampata è in Italia particolarmente grave. Domanda e offerta si intrecciano mantenendo un’opinione pubblica complessivamente poco informata, esposta quasi esclusivamente alle semplificazioni unilaterali dei vari telegiornali e dei dibattiti televisivi.

Proprio per questi limiti del mercato italiano, la differente diffusione della stampa quotidiana nelle diverse aree del Paese può essere letta come indicatore di apertura, interesse e partecipazione ai problemi della comunità e del mondo. Se non rileva direttamente il senso di obbligazione morale verso gli altri e il senso di compartecipazione responsabile ai destini della propria comunità, la lettura della stampa quotidiana certamente rileva quantomeno la diffusione di un’attiva esposizione a flussi di informazione meno superficiale di quella veicolata dalla televisione, e quindi una più elevata probabilità che si formi un’opinione informata e consapevole, non solo interessata ai problemi sociali e politici a livello locale, nazionale e internazionale, ma anche in grado di arricchirsi di idee più meditate e critiche, nella varietà delle preferenze politiche. Non si può comunque passare sotto silenzio un’obiezione ovvia: negli ultimi anni, la diffusione dei quotidiani ha ridotto la propria capacità esplicativa della dotazione di capitale sociale di un territorio e di una società, a causa della progressiva diffusione di due media alternativi, che coprono settori diversi della società. Da una parte, la cosiddetta free press che, distribuita inizialmente nelle stazioni delle principali città italiane e poi via via in modo sempre più capillare, ha ridotto il consumo di giornali acquistati in edicola da parte dei lettori che si accontentano di un’informazione minima e focalizzata su eventi locali, senza cercare approfondimenti. Dall’altra parte, e in misura sempre più massiccia, la diffusione di Internet consente un accesso illimitato a una pluralità di fonti di informazione, anche in questo caso a costo pressoché nullo. Se la diffusione dei quotidiani gratuiti è entrata in crisi, ciò è dovuto proprio all’espansione sempre più capillare di Internet. Il giornale stampato vive un tempo di grande difficoltà, per cui la vendita e la diffusione dei quotidiani finisce con l’essere sempre meno in grado di rilevare fedelmente la quantità di informazione diffusa nella società e, dunque, l’interesse dei cittadini per la cosa pubblica.

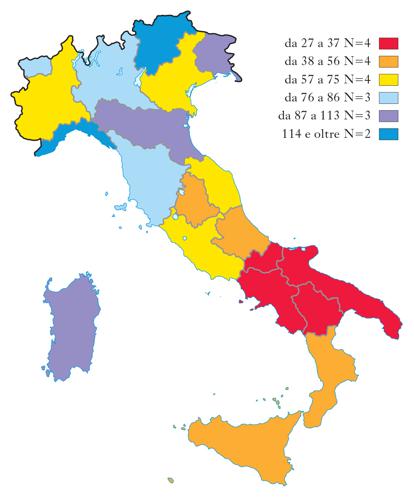

Ciò trova conferma dal confronto fra i dati aggiornati al 2010, presentati in questa sede, e quelli del decennio precedente, riferiti agli anni 2000 e 2001 (tab. 2). Si nota infatti un qualche decremento delle copie di quotidiani venduti, a livello sia nazionale sia locale. Infatti, a fronte di una popolazione residente rimasta pressoché stabile negli ultimi anni, si evidenzia una qualche flessione del numero di quotidiani venduti, sceso da circa 4,6 milioni di copie negli anni 2000 e 2001 a poco più di 4 milioni negli anni 2009 e 2010. E anche fra queste due annate si rileva una flessione di oltre 200.000 copie (–5,1%).

Proprio per tenere sotto controllo possibili fluttuazioni da un anno all’altro, in particolare a livello di singola regione, l’indicatore è stato costruito con dati riferiti a un intervallo temporale di due anni (2009 e 2010, gli ultimi due a disposizione), così da assicurare una maggiore stabilità del dato. Si erano infatti notate per talune unità territoriali forti variazioni da un anno all’altro, dovute con tutta probabilità a cambiamenti sopravvenuti nella filiera distributiva, spesso riguardanti aree limitrofe. Si precisa, inoltre, che dal computo sono state escluse le copie di quotidiani sportivi, quota non irrilevante del totale, in quanto considerati principalmente come lettura di evasione, estranea all’obiettivo della presente indagine.

Evidenziati questi accorgimenti e alcuni limiti dell’indicatore, si ritiene comunque importante e utile presentarlo, anche perché già utilizzato nella sopra citata ricerca di Putnam e dei suoi collaboratori (1993).

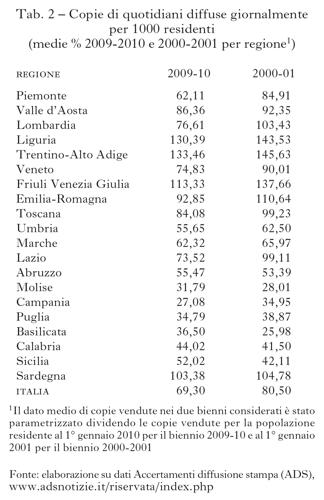

La distribuzione dei giornali a livello regionale, illustrata con riferimento ai dati più recenti a disposizione nella mappa di figura 2, mostra l’immagine di un’Italia fortemente differenziata. La diffusione media nel biennio 2009-10 dei quotidiani ogni 1000 abitanti è riportata nella tabella 2 insieme a quella relativa al biennio 2000-01. Le differenze sono particolarmente sensibili, con tre regioni che esibiscono, per entrambi i bienni presi in esame, una diffusione particolarmente elevata: si tratta di Trentino-Alto Adige, Liguria e Friuli Venezia Giulia, regioni che presentano circa 130-40 copie al giorno ogni 1000 abitanti. Una densità estremamente elevata, se si considera che una copia viene letta da almeno due o tre persone.

All’opposto, le regioni con la quota media più bassa di quotidiani diffusi sono, in senso decrescente, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Campania, le sei regioni più meridionali della penisola, con una diffusione media che è anche tre-quattro volte minore di quella delle regioni più virtuose poc’anzi ricordate.

Anche rispetto a questo indicatore, emerge dunque una netta polarizzazione tra Nord e Sud, chiaramente evidenziata dalla figura 2. Oltre a questo primo aspetto della geografia della diffusione delle vendite di quotidiani, si devono poi sottolineare altri elementi di rilievo. Innanzitutto, si deve notare che la Sardegna nel 2009-10 risulta la quarta regione per copie di quotidiani diffusi ogni mille abitanti (era quinta nel 2000-01, superata allora dall’Emilia-Romagna), sopravanzando anche regioni come l’Emilia-Romagna, la Valle d’Aosta, la Toscana e la Lombardia. Fra le regioni centrosettentrionali, per entrambi i bienni esaminati, risultano meno virtuose il Veneto e, soprattutto, il Piemonte, che si avvicina così ai valori medio-bassi dell’area centromeridionale come quelli di Umbria e Abruzzo. Questo quadro si interseca poi con una dimensione città-campagna, che penalizza le realtà più appartate e periferiche come l’Umbria e le Marche nell’Italia centrale, il Molise e la Basilicata nel Sud.

Se si confrontano i dati del biennio 2009-10 con quelli del 2000-01, si può inoltre notare un certo avvicinamento fra le regioni e le aree del Paese: si registra infatti una flessione del valore dell’indicatore per tutte le regioni del Centro-Nord (fino al Lazio compreso) e un parallelo incremento per quelle del Centro-Sud, tendenza che porta necessariamente a una convergenza fra i valori regionali, che comunque ancora mantengono, come sopra illustrato, profonde differenze.

Il non-profit e il volontariato

Il dono di sé trova un’espressione in tutte le forme di volontariato, dato che tutte presuppongono un orientamento di subordinazione dell’interesse individuale a quello degli altri, nei confronti dei quali si esperiscono forme di obbligazione morale e di responsabilità. Al fine di rilevare la dotazione di risorse di altruismo e senso di obbligazione verso gli altri nelle diverse aree del Paese occorre guardare soprattutto al settore del non-profit, per quanto variegato, eterogeneo e complesso esso sia. Il senso di obbligazione verso gli altri, individuato come elemento caratterizzante il capitale sociale, trova la sua più chiara manifestazione nella donazione del proprio tempo e/o del proprio denaro a favore degli altri. Il terzo settore è alimentato da motivazioni altruistiche, crea reti di relazioni disinteressate attraverso cui circolano doni. Nell’affrontare questo tema sono tuttavia d’obbligo alcune cautele per evitare di offrire una visione idealizzata del mondo del terzo settore e del volontariato. In primo luogo esso comprende soggetti di natura del tutto eterogenea, dalle antiche misericordie toscane alle fondazioni bancarie, dai donatori di sangue alle cooperative sociali, dai circoli del tennis alle Caritas parrocchiali. La dimensione oblativa a favore di poveri, svantaggiati e malati non è certo equamente distribuita in questa variegata tipologia, la cui eterogeneità è stata certo favorita dai vantaggi fiscali riconosciuti a cooperative, onlus e così via (Moro 2014). Per di più, anche negli ambiti in cui la presenza del dono di sé è più evidente si possono ravvisare aspetti in via di principio incongrui, come ambizione, opportunismo o, più semplicemente, voglia di protagonismo.

Oltretutto, in una dimensione diacronica, la storia del terzo settore in Italia è profondamente intrecciata con i processi di costruzione delle subculture politiche territoriali, avviatisi nei primi decenni dopo l’Unità d’Italia (Cartocci 2007) e la cui fisionomia è ancora visibile nell’orientamento politico ed elettorale delle regioni del Lombardo-Veneto (subcultura cattolica ‘bianca’) e nella cintura ‘rossa’ costituita da Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e parte delle Marche (si veda in particolare Trigilia 1986).

Tutte queste riserve, tuttavia, non minano il rilievo sistemico del terzo settore come ambito privilegiato di generazione, espressione e riproduzione dell’azione oblativa, disinteressata, verso gli altri, al di là dei limiti posti dai legami primari e ascrittivi.

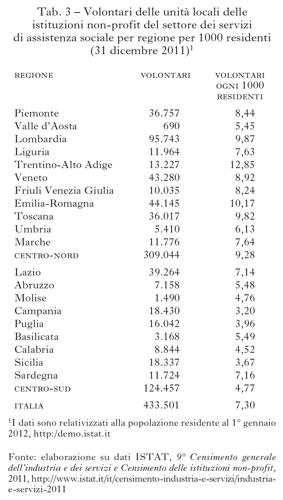

Per cogliere l’ampiezza e la geografia del fenomeno, si fa riferimento in questa sede al Censimento delle istituzioni del terzo settore (9° Censimento generale dell’industria e dei servizi) realizzato nel 2011 dall’ISTAT. Esso ha rilevato le istituzioni non-profit, le loro unità locali, il numero di addetti e di volontari, alla data del 31 dicembre 2011.

Le istituzioni non-profit sono definite dalla rilevazione come unità giuridico-economiche, dotate o meno di personalità giuridica, di natura privata, che producono beni e servizi – destinabili o non destinabili alla vendita – e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non hanno facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che l’hanno istituita o ai soci.

Questa edizione del censimento ha visto coinvolte a livello nazionale 474.765 istituzioni non-profit, inserite in una lista precensuaria predisposta dall’ISTAT mediante l’integrazione di fonti amministrative e statistiche. Le istituzioni attive risultano però circa 301.000, a cui corrispondono poco più di 347.000 unità locali. Sono circa 243.000 le istituzioni costituite da almeno un volontario operante.

Queste organizzazioni impegnate nel non-profit vedono coinvolti 4.758.622 volontari. Si deve aggiungere che operano presso di esse oltre 680.000 addetti – intesi come lavoratori dipendenti –, quasi 271.000 lavoratori esterni – cioè collaboratori e altri lavoratori atipici – e altri 5500 circa lavoratori temporanei.

Se si leggono i dati del censimento ISTAT per fini e ambiti di attività, natura giuridica, numero di volontari delle istituzioni coinvolte nella rilevazione, ci si rende conto che molte di esse – come quelle indirizzate alla fruizione culturale, ricreativa o sportiva – sono scarsamente orientate all’esterno e al prossimo, con attività prevalentemente rivolte in modo diretto ai propri associati e ai loro desideri di autorealizzazione, di socializzazione, di impiego del tempo libero, di benessere fisico o di crescita intellettuale.

Per cercare di ridurre il più possibile questo rumore diffuso fatto di attività estranee ai nostri obiettivi e cogliere così in modo più preciso il mondo dell’oblazione e della solidarietà, si è deciso di considerare soltanto le istituzioni operanti nel settore di attività dei servizi di assistenza sociale (offerta di servizi reali alla collettività o a categorie di persone), lasciando fuori tutte le altre istituzioni del non-profit appartenenti ad altri settori di attività. In questo modo si sono selezionate 29.550 unità, pari all’8,5% delle circa 347.000 unità censite. Con riferimento a queste circa 30.000 unità attive nel settore dell’assistenza sociale, si è costruito l’indicatore considerando il numero di volontari attivi, relativizzati alla popolazione residente. Il nostro indicatore, dunque, rileva il numero di volontari delle istituzioni del non-profit attive nel settore dell’assistenza sociale ogni mille residenti. Questa limitazione mette al riparo da un’altra distorsione, la sopravvalutazione del numero dei volontari dovuta alle modalità della rilevazione censuaria. La cifra di oltre 4 milioni di volontari, prima richiamata, è certamente sovradimensionata, dal momento che la rilevazione è stata effettuata per unità locali, e non sulla popolazione. Il livello di partecipazione sociale e politica è una variabile dalla distribuzione molto asimmetrica: la minoranza di cittadini più attivi partecipa spesso a una pluralità di ambiti, culturale, politico, di solidarietà, ecc., per cui è probabile che individui socialmente attivi siano impegnati in più di un’associazione – e quindi siano stati contati due o più volte nel corso del censimento, in cui si richiede solo il numero di volontari per ciascuna unità locale.

I volontari operanti in questo specifico segmento del non-profit al censimento del 31 dicembre del 2011 risultavano essere 433.051, il 9,1% del totale dei volontari censiti, se tutti questi fossero stati contati una sola volta.

I valori assunti sull’indicatore dalle 20 regioni italiane sono presentati nella tabella 3. Anche rispetto a questo indicatore si può cogliere nitidamente un qualche divario lungo la direttrice Nord-Sud. Basti evidenziare che nelle 11 regioni del Centro-Nord in media operano nelle istituzioni non-profit dell’assistenza sociale più di 9 volontari ogni 1000 residenti, mentre nelle 9 regioni del Centro-Sud tale quoziente è pari alla metà esatta, 4,8 per 1000 residenti (tab. 3). All’interno dell’Italia centrosettentrionale il primato spetta poi al Trentino-Alto Adige, che si avvicina a circa 13 volontari ogni 1000 residenti, seguito nell’ordine dall’Emilia-Romagna, dalla Lombardia e dalla Toscana, che si collocano intorno al 10‰, sopra la media della macroarea centrosettentrionale.

Nelle 9 regioni centro-meridionali l’impegno del volontariato in questo settore del non-profit ha un peso pari alla metà rispetto al Centro-Nord e con valori particolarmente bassi per la Campania, che arriva appena alla cifra di 3,2 volontari per 1000 residenti, preceduta dalla Sicilia con 3,67‰ e dalla Puglia con 3,96‰ (tab. 3).

La donazione di sangue

L’altruismo disinteressato e il dono del sé trova forse la sua più limpida espressione e manifestazione nella donazione del sangue. Proprio per questa sua specificità, la donazione di sangue è stata oggetto di rilevanti riflessioni teoriche, tra le quali vanno ricordate innanzitutto quelle di Richard Morris Titmuss (1970), il quale sottolinea, tra le varie questioni, che: la donazione del sangue avviene in circostanze impersonali come un reparto ospedaliero; il ricevente è sempre sconosciuto al donatore, per cui non può seguire alcuna espressione di gratitudine personale; non ci sono pene e sanzioni personali né sociali per il non donare; per il donatore non c’è certezza della restituzione di un corrispondente dono, presente o futuro e del resto nessun donatore richiede o desidera la restituzione di un equivalente dono; in molti sistemi non c’è alcun obbligo per il ricevente di fare a propria volta una donazione di sangue; per il donatore il dono è rapidamente ripristinato dal fisico, non c’è quindi alcuna perdita permanente, mentre per il ricevente il dono può significare tutto, inclusa la vita stessa. La rilevanza del fenomeno è esplicabile anche ricordando che il fabbisogno di sangue in Italia è maggiore della disponibilità prodotta dalle donazioni, sebbene fra gli anni Novanta e i primi del Duemila si sia registrata, a livello nazionale, una discreta crescita delle donazioni.

I doni in questione consentono al sé di relazionarsi con l’aiuto di altri che restano anonimi. I legami familiari restano esclusi da questa definizione: sono le relazioni tra estranei a costituire quelle che Titmuss definisce forme di altruismo creativo. E in effetti la donazione di sangue costituisce l’atto che illustra nel modo più limpido la dimensione dell’altruismo disinteressato, che muove dal senso di responsabilità e obbligazione morale nei confronti del prossimo. Infatti da un lato significa, alla lettera, donare una parte di se stessi, dall’altro non implica una precisa destinazione dell’atto del dono: chi offre il sangue fa un dono a sconosciuti, e non presuppone una reciprocità.

Per tali specificità la donazione di sangue è stata oggetto di importanti riflessioni teoriche, che ne hanno messo in evidenza la particolarità rispetto alle caratteristiche generali del dono e della reciprocità, anche perché la donazione di sangue costituisce l’esempio più noto e diffuso di regalo anonimo.

Il dono del sangue è un dono ‘del tutto particolare’ dal momento che, come ha messo in luce Marcel Mauss (1923-24), il dono in generale si colloca in un assetto normativo e istituzionale che prevede una triplice obbligazione: a dare, ad accettare e a contraccambiare. Nel caso del sangue manca invece l’obbligo a ricambiare, aspetto che rende possibile la circolazione tra chi dona e chi riceve in quanto, sostiene ancora Titmuss, se le parti si conoscessero una di esse potrebbe anche rifiutare il dono, per motivi religiosi, etnici, politici o di altro genere.

La donazione di sangue anonima, tra sconosciuti, non presuppone il vincolo di restituzione e si configura quindi come scambio unilaterale. Questo fattore dovrebbe limitarne la circolazione solamente all’interno delle reti primarie, come avviene per i doni di altra natura: nella donazione di sangue l’unilateralità costituisce, invece, un’ulteriore caratteristica su cui si basa tale fenomeno, ovvero la transazione dal donatore al ricevente e non viceversa. Il donatore non ha mai la certezza di un dono corrispondente in cambio nel presente o nel futuro; anche se si interpreta il gesto del dono del sangue come finalizzato a ricevere, non c’è mai garanzia di restituzione. Questa assenza di garanzia presuppone dunque una elevata fiducia negli altri (qualcuno assicurerà in futuro la restituzione del sangue donato). Ma, anche in questo caso, la fiducia si accompagna alla responsabilità. Chi dona si sente responsabile della salute e della vita degli sconosciuti che riceveranno il suo sangue, e agisce di conseguenza, confidando nella responsabilità degli altri quando sarà lui ad avere bisogno.

La donazione di sangue rappresenta dunque il più evidente esempio di manifestazione di un’obbligazione morale nei confronti degli altri. In questo caso il senso di compartecipazione con sconosciuti a un comune destino è manifestato materialmente con un vero e proprio dono di sé.

Naturalmente considerazioni analoghe possono essere svolte anche per le altre forme di donazione, rese possibili negli ultimi decenni dai progressi delle scienze mediche, come quelle di midollo e di organi, sia tra viventi sia per espianto da soggetti clinicamente defunti. Tuttavia la più larga diffusione delle donazioni di sangue e la loro minore dipendenza dalla presenza di strutture ospedaliere attrezzate consiglia di limitarsi a queste per rilevare lo stock di capitale sociale delle regioni italiane. La donazione di sangue costituisce un indicatore di capitale sociale non solo in quanto caso paradigmatico di oblazione e responsabilità verso gli altri, ma anche perché esso si attua quasi sempre attraverso una rete di associazioni, che implicano attivisti, forme di promozione, risorse organizzative e strumentali (anche se è possibile la donazione diretta presso le strutture sanitarie). In Italia sono attive molteplici associazioni che si occupano del reperimento del sangue, come l’Associazione volontari italiani di sangue (AVIS), la Federazione italiana associazioni donatori di sangue (FIDAS), l’Associazione donatori volontari sangue (ADVS), l’associazione Fratres, l’Associazione donatori di sangue Istituto nazionale tumori (ADSINT) e altre ancora, spesso distribuite geograficamente non in modo uniforme, con un particolare deficit di strutture nel Sud del Paese.

I dati relativi alle donazioni di sangue in Italia sono tenuti e periodicamente pubblicati dall’Istituto superiore di sanità (ISS) in appositi rapporti annuali ed esiti di indagini conoscitive. Ciò dopo l’abrogazione del Registro del sangue e del plasma, pubblicato fino al 2006 allo scopo di sistematizzare, analizzare e valutare i dati trasfusionali. Attualmente, presso l’ISS, opera con funzioni di coordinamento il Centro nazionale sangue (CNS) che, tra le altre funzioni, ha anche quella di coordinare il sistema informativo dei servizi trasfusionali.

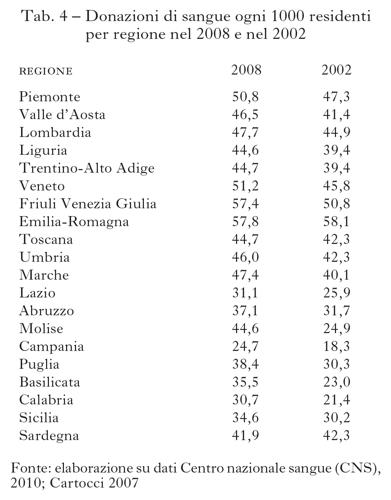

I dati più recenti a disposizione sono quelli riferiti al 2008, anno in cui il numero di donatori di sangue e di emocomponenti è stato pari a 1.619.143, corrispondenti al 4% circa della popolazione di 18-65 anni – fascia di età prevista per poter effettuare donazioni di sangue ed emocomponenti. Il dato risulta in crescita del 3% circa rispetto a quello del 2007.

Si tratta dunque di circa 28 donatori ogni 1000 residenti, con un campo di variazione che oscilla per il 2008 fra il 19‰ di Campania e Calabria e valori superiori a 41 per il Friuli Venezia Giulia. Se si pone al denominatore il numero di residenti di 18-65 anni – cioè la popolazione dotata di requisiti per donare sangue – si ottiene un valore medio di 45 donatori per 1000 residenti, dato medio dietro cui si riscontrano le medesime, profonde, differenze tra il Nord e il Sud appena evidenziate.

Tuttavia conviene fare riferimento alle sole donazioni, per diversi ordini di ragioni. Si può innanzitutto riconoscere che il numero dei donatori è una variabile di stock, una riserva più o meno stabile di volontari, che possono essere più o meno attivi. Il numero delle donazioni è invece una variabile di flusso, che attesta più fedelmente l’effettiva densità di questa risorsa di dedizione e compartecipazione alle sorti degli altri. Anche se la distribuzione geografica dei donatori è molto simile a quella delle donazioni non è comunque perfettamente sovrapponibile, per cui si è optato per la variabile che meglio è in grado di cogliere l’effetto finale – il numero di donazioni rese disponibili per le esigenze di una comunità – rispetto alla base dei donatori, che possono essere più o meno attivi. Nel 2008 sono state oltre 2,5 milioni le unità di sangue intero raccolte (comprese le unità di emazia raccolte tramite procedure aferetiche), con una crescita anche di questo valore di oltre il 3% rispetto a quello del 2007. A quest’ultimo riguardo si può sottolineare che fra il 2007 e il 2008 si è registrato un incremento in tutta Italia e in particolare in due regioni: Molise e Puglia.

Le donazioni rapportate alla popolazione residente risultano pari a 42,7 unità per 1000 abitanti, con le differenze interregionali presentate nella tabella 4 (che mostra a fini comparativi anche il dato relativo all’anno 2002, per consentire uno sguardo intertemporale).

L’Emilia-Romagna si colloca al primo posto per numero di donazioni ogni 1000 residenti, nel 2008 (57,8) così come nel 2002 (58,1), seguita, più da vicino nel 2008 (57,4), dal Friuli Venezia Giulia. Poi ci sono Veneto, Piemonte e Lombardia, che superano nella classifica delle donazioni Marche, Valle d’Aosta, Umbria, Trentino-Alto Adige, Toscana e Liguria. Si può facilmente notare che l’elenco delle regioni sin qui citate completa quello delle regioni del Nord e del Centro-Nord del Paese. Le prime regioni centro-meridionali che si incontrano in classifica sono il Molise – dodicesima con 44,6 donazioni ogni 1000 abitanti, in netta crescita rispetto al dato riferito all’anno 2002 – e la Sardegna (41,9, in leggera flessione).

Se si esclude il Lazio, al terz’ultimo posto (e quint’ultimo nel 2002), tutte le posizioni terminali della graduatoria sono occupate dalle regioni più meridionali della penisola: Puglia, Abruzzo, Basilicata, Sicilia e, agli ultimi due posti, Calabria e Campania. Quest’ultima, con un numero di donazioni pari a 24,7‰ abitanti (18,3‰ nel 2002), fa registrare un quoziente inferiore alla metà di quello delle regioni collocate ai primi posti della graduatoria, con valori vicini a 58.

Rispetto ai dati del 2002, nel complesso la situazione del 2008 registra un miglioramento; le uniche regioni che presentano una variazione negativa, comunque minima, sono l’Emilia-Romagna – che, come già evidenziato, mantiene comunque la prima posizione – e la Sardegna. Le crescite più sostenute si registrano nelle regioni centromeridionali adriatiche: Marche (dal 40,1‰ del 2002 al 47,4‰ del 2008), Abruzzo (dal 31,7 al 37,1‰) e, soprattutto, Molise (dal 24,9 al 44,6‰).

Gli aumenti nelle regioni meridionali sono in linea con quelli medi nazionali, anche se vanno posti in evidenza quelli particolarmente marcati registrati dalla Basilicata (dal 23,0 al 35,5‰) e anche dalla Calabria (dal 21,4 al 30,7‰) e dalla Campania (dal 18,3 al 24,7‰), regioni che, ciononostante, si confermano agli ultimi due posti della classifica (tab. 4).

Al di là di queste variazioni, va detto che la geografia che emerge con riferimento all’anno 2008 risulta del tutto simile a quella tratteggiata con i dati relativi all’anno 2002, come evidenzia un valore del coefficiente di correlazione r pari a +0,92.

Il quadro delineato con questo indicatore risulta poi del tutto affine e sovrapponibile con quello registrato nei paragrafi precedenti prendendo a riferimento il comportamento elettorale e la lettura dei quotidiani non sportivi, con le posizioni più elevate – cioè con i comportamenti più virtuosi e civici – appannaggio delle regioni del Nord e del Centro-Nord e le posizioni più basse via via occupate dalle regioni poste più a sud, con gli ultimi due posti occupati da Calabria e Campania.

Geografia del capitale sociale

Con gli indicatori descritti e presentati nei paragrafi precedenti si è riusciti a tracciare la mappa di quell’importante risorsa collettiva che viene definita capitale sociale, qui declinata in termini di cultura civica. Si è di fatto guardato alla partecipazione politica visibile, esplicitata dall’affluenza alle urne. Si sono poi considerate la partecipazione politica invisibile e l’interesse per la cosa pubblica in termini di lettura dei quotidiani non sportivi, con cui i cittadini italiani si tengono al corrente degli affari locali, nazionali e internazionali, in tal modo formandosi o confermandosi un’opinione sui temi all’ordine del giorno.

Oltre la partecipazione, visibile e invisibile, si è poi esplorato l’ampio e variegato mondo del non-profit e del volontariato, così da cogliere comportamenti altruistici e di dono disinteressato del sé agli altri, al di fuori dei legami familiari, rilevando la diffusione dei volontari, che operano in organizzazioni di assistenza sociale e delle donazioni di sangue.

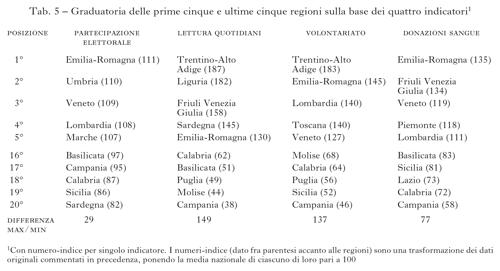

Di volta in volta, nella descrizione dei diversi indicatori, è emersa una notevole affinità e sovrapposizione della loro distribuzione territoriale, con geografie che presentano tutte una marcata differenza tra regioni centrosettentrionali e meridionali. Questa affinità può essere meglio apprezzata osservando la tabella 5, che riporta la graduatoria delle prime cinque e delle ultime cinque regioni italiane rispetto a ciascuno dei quattro indicatori utilizzati. Tra le prime cinque regioni ricorre in tutti e quattro gli indicatori l’Emilia-Romagna (due volte al primo posto), tre volte compaiono la Lombardia e il Veneto e due volte il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia; con l’eccezione della Valle d’Aosta, tutte le altre regioni del Centro-Nord risultano tra le prime cinque almeno una volta. In più compare la Sardegna per quanto riguarda la lettura dei giornali. A parte quest’ultima, mancano le regioni oltre il confine meridionale di Toscana, Umbria e Marche.

Fra le ultime cinque regioni di ciascuna classifica compaiono quattro volte la Campania (tre volte all’ultimo posto) e la Calabria, tre volte la Sicilia e la Basilicata (che però è in testa a questo gruppo su due indicatori), due volte il Molise e la Puglia. Una volta sola compaiono il Lazio (per le donazioni di sangue) e la Sardegna (per la partecipazione elettorale).

Valle d’Aosta e Abruzzo sono le uniche regioni che non compaiono nella tabella, presentando solo punteggi intermedi su tutti gli indicatori. La Sardegna è l’unica a comparire sia in testa sia in coda, a causa della divaricazione tra lettura dei giornali (dove risulta al quarto posto) e partecipazione elettorale, dove invece è ultima. Questo dato richiede una postilla di chiarimento: l’ultimo posto della Sardegna nel livello di partecipazione elettorale è dovuto soprattutto alle elezioni europee. In tali occasioni gli elettori sardi si sono recati meno alle urne per un problema dovuto al ritaglio della circoscrizione elettorale, costituita solo dalle due isole maggori, con l’elettorato siciliano che è tre volte più numeroso di quello sardo. Inevitabile la prevalenza di eletti in Sicilia e quindi minore l’interesse dei sardi ad andare ai seggi: un dettaglio esemplare di come nella ricerca degli indicatori le trappole delle particolarità locali siano sempre in agguato.

A parte questo caso specifico, l’Italia risulta letteralmente divisa in due parti: alcune regioni cumulano le posizioni più elevate e altre occupano solo i gradini più bassi.

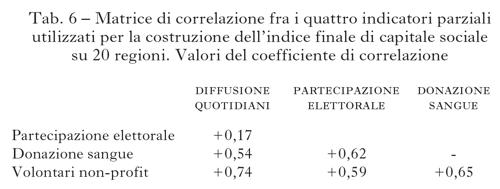

La tabella 6 riporta la matrice dei coefficienti di correlazione r, che esprimono in termini statistici la congruenza tra i quattro indicatori. I coefficienti sono tutti positivi e superiori a 0,50, fino al +0,74 calcolato fra il numero di volontari e la diffusione dei quotidiani. In un solo caso il coefficiente è nettamente più basso: +0,17 calcolato fra la partecipazione elettorale e la lettura dei quotidiani. Ciò è dovuto al caso peculiare della Sardegna, prima richiamato, in cui si è osservata un’elevata partecipazione invisibile (la diffusione dei quotidiani) e una bassa partecipazione visibile (l’affluenza alle urne).

Stabilita la stretta relazione fra i quattro indicatori utilizzati, si può individuare anche una loro differente capacità di discriminazione, difficile da osservare se si resta ai dati originali raccolti, ma di immediata lettura se vengono trasformati in numeri-indice.

Il valore medio nazionale di ciascun indicatore è stato posto come base uguale a 100. I valori ottenuti su una variabile da ogni singola regione sono stati trasformati mediante una proporzione. Si prenda per es. la diffusione dei quotidiani in Italia, che è pari a 71,5 copie per mille residenti. In Campania i quotidiani venduti sono circa un terzo, 27,1 ‰. Ne consegue che questa regione ottiene su questa variabile il punteggio di 37,9, ottenuto risolvendo la proporzione (27,1:x=71,5:100) e arrotondato a 38 nella tabella 5. Ciò significa che, se in tutta Italia si vendessero 100 quotidiani ogni mille abitanti, tra i cittadini della Campania la media risulterebbe di soli 38 giornali venduti per 1000 residenti. Per lo stesso motivo il punteggio del Trentino-Alto Adige – che registra 133,46 quotidiani venduti ogni mille residenti – è pari a 186,6 ottenuto risolvendo la proporzione (133,46:x=71,5:100) e arrotondato a 187 nella tabella 5.

La trasformazione in numeri-indice permette di osservare le dimensioni su cui le regioni sono più vicine e più lontane, anche se le rispettive geografie presentano forti somiglianze l’una con l’altra. La partecipazione elettorale risulta così la dimensione che discrimina di meno le regioni, attestando gli effetti omogeneizzanti delle regole democratiche. Ma se da un’ottica di ampio respiro si passa a una considerazione più attenta alla congiuntura degli ultimi anni che ha visto una progressiva caduta della partecipazione elettorale, nelle ridotte differenze in termini di partecipazione elettorale si può leggere il segno di un’ondata di disaffezione e di frustrazione degli elettori che ha investito tutto il Paese.

Assai più grave è la frattura che si riscontra nella lettura dei giornali e nella diffusione del volontariato. Su queste dimensioni le regioni del Nord vantano una dotazione di capitale sociale tre o quattro volte superiore a quella delle regioni meridionali. Differenze assai più sensibili di quelle che si riscontrano in termini di redditi medi. Le donazioni di sangue disegnano due Italie un po’ meno lontane, grazie alla crescita sensibile delle stesse avvenuta nelle regioni meridionali, già richiamata in precedenza.

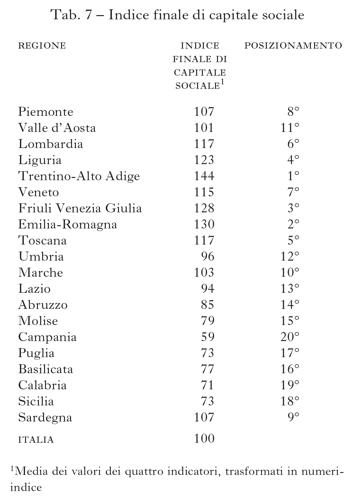

Accertate queste somiglianze fra gli indicatori, si è deciso di procedere alla costruzione di un indice finale di capitale sociale, che sintetizza in un’unica variabile i diversi aspetti e le differenti dimensioni che questi quattro indicatori colgono. L’indice è costituito dalla media dei valori degli indicatori, trasformati in numeri-indice ponendo uguale a 100 la media nazionale, che diventa così la media nazionale anche dell’indice finale.

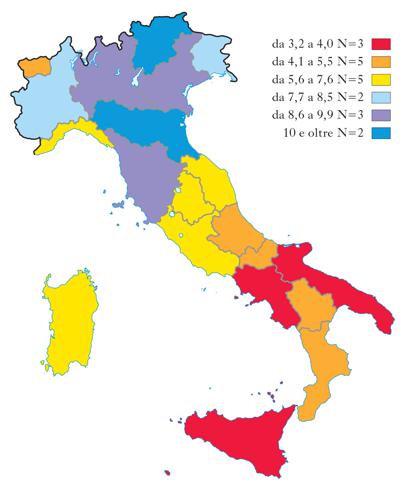

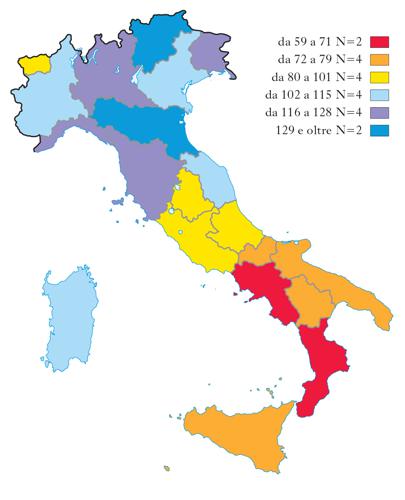

Ai fini di una più immediata ed efficace lettura della geografia delle regioni italiane rispetto all’indice di capitale sociale, si presenta in figura 5 la mappa dell’Italia, che consente di cogliere le differenze di rango occupato da ogni singola regione su questo indice finale.

Prima di approfondire la complessità e l’articolazione della geografia emersa, il primo elemento su cui soffermare l’attenzione è certamente la nitida divisione del Paese in due grandi aree, il Centro-Nord e il Sud, con una sorta di area intermedia costituita dalla fascia centrale di Lazio, Abruzzo e, in parte, Molise, tutte regioni con punteggi inferiori alla media nazionale (100) ma sensibilmente più elevati delle altre regioni dell’Italia meridionale, continentale e insulare (tab. 7).

Nel Centro-Nord la regione dotata della maggiore dotazione di capitale sociale risulta essere il Trentino-Alto Adige, grazie soprattutto al primo posto registrato su due indicatori: la diffusione dei quotidiani e il volontariato nel settore dell’assistenza sociale. Segue l’Emilia-Romagna, prima per la partecipazione elettorale – a conferma della maggiore mobilitazione politica delle zone rosse – e per le donazioni di sangue, seconda sul volontariato, ma soltanto quarta per la diffusione dei giornali. Al terzo posto si trova il Friuli Venezia Giulia, grazie soprattutto all’elevata diffusione della lettura dei quotidiani. Seguono la Liguria, la Toscana e la Lombardia, che precedono altre due regioni del Nord: nell’ordine, il Veneto e il Piemonte. Da notare il nono posto della Sardegna, che si posiziona davanti alle Marche, alla Valle d’Aosta e all’Umbria.

A costituire una sorta di cintura mediana, fra la tredicesima e la quindicesima posizione, si trovano poi tre regioni contigue: il Lazio, l’Abruzzo e il Molise. Sono tutte collocate a sud di questa fascia le regioni che fanno registrare le posizioni più basse, con l’ultima occupata dalla Campania, preceduta, nell’ordine, da Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata (tab. 7).

In sostanza, la dimensione Nord-Sud costituisce ancora l’unico asse intorno a cui si rilevano le maggiori differenze. Se si tiene conto dei punteggi, quanto sopra può essere tradotto come segue: le regioni più virtuose sono quasi tre volte più ricche di capitale sociale rispetto alle realtà meridionali, posizionate in fondo alla graduatoria.

Si deve poi evidenziare come la distribuzione dell’indice qui illustrata sia significativamente sovrapponibile con quella rilevata per il periodo 2000-2001 (Cartocci 2007), come conferma un coefficiente di correlazione r pari a +0,91. Questa evidente sovrapposizione deve essere letta con preoccupazione, in quanto segnala una inquietante cristallizzazione, la conferma dell’estrema vischiosità dello squilibrio in termini di distribuzione dello stock di capitale sociale. I dati del 2010 non solo ricalcano quelli di dieci anni prima, ma anche quelli dei 30-40 precedenti, raccolti e presentati da Putnam e dai suoi collaboratori.

Frattura antica, ma quanto e perché?

Il quadro empirico presentato e commentato nei paragrafi precedenti attesta un’elevata coerenza. Tutti i dati segnalano una frattura territoriale che divide a metà l’Italia, all’altezza della linea che unisce la foce del fiume Fiora, al confine tra la Toscana e il Lazio, e la foce del fiume Tronto, al confine tra le Marche e l’Abruzzo. Su tutti gli indicatori di cultura civica i valori più elevati si rilevano al di sopra di questa linea, con qualche apparizione anche della Sardegna, la quale risulta comunque irriducibile alle regioni del Mezzogiorno e simile alla fascia intermedia che comprende il Lazio, l’Abruzzo e il Molise.

I valori più bassi sui nostri indicatori riguardano solo le cinque regioni più meridionali, nettamente distaccate dalle altre. Putnam e i suoi collaboratori hanno fatto risalire questa frattura al 13° sec., epoca in cui l’Italia era divisa tra la frammentazione comunale del Centro-Nord e la monarchia normanna del Regno meridionale. Secondo Putnam la civiltà dei comuni, come palestra di partecipazione civica e di autogoverno, è all’origine della dotazione di capitale sociale delle regioni centrosettentrionali. Invece al modello feudale della monarchia normanna viene attribuita la responsabilità dell’assenza di reti orizzontali di solidarietà e di partecipazione democratica delle regioni meridionali.

Il modo in parte sbrigativo di ricostruire le antiche radici di questa frattura aveva fatto cadere Putnam in una specie di corto circuito, che fu immediatamente criticato. Evidenti i suoi limiti: i comuni padani e toscani erano tutt’altro che pacifiche palestre di democrazia e presto degenerarono in signorie autocratiche, con una scissione tra potere legale e potere di fatto che ha molto influenzato la concezione italiana della politica come arbitrio e oscura gestione del potere. Valga la famosa metonimia guicciardiniana della distanza tra il palazzo e la piazza, tanto viva nella storia d’Italia, da essere ripresa negli anni Settanta del 20° sec. da Pier Paolo Pasolini.

Così scriveva Francesco Guicciardini:

Non vi meravigliate che non si sappino le cose delle età passate, non quelle che si fanno nelle province o luoghi lontani: perché, se considerate bene, non s’ha vera notizia delle presenti, non di quelle che giornalmente si fanno in una medesima città: e spesso tra ’l palazzo e la piazza è una nebbia sì folta o un muro sì grosso che, non vi penetrando l’occhio degli uomini, tanto sa el popolo di quello che fa chi governa o della ragione perché lo fa, quanto delle cose che fanno in India. E però si riempie facilmente el mondo di opinione erronee e vane (Ricordi, C, 141, in Opere di Francesco Guicciardini, a cura di E. Lugnani Scarano, 1° vol., 1970, p. 768).

A ridosso del Sacco di Roma (1527) e all’inizio della decadenza della civiltà urbana del Centro-Nord considerazioni tanto amare non lasciano immaginare un’Italia così ricca di cultura civica. Tuttavia la conclusione di Putnam non può essere ignorata. Essa conteneva il duplice invito a uscire da logiche interpretative centrate sui tempi brevi e ad abbandonare interpretazioni fondate sulla dimensione economica come variabile indipendente. Non era il sottosviluppo economico la ragione dell’arretratezza in termini di cultura civica e di capitale sociale. Si trattava invece di individuare nella dimensione culturale l’origine del mancato sviluppo delle regioni meridionali.

Gli intellettuali italiani di solito tendono a eludere questa dimensione: Tullio-Altan parla a questo proposito di una «rimozione nevrotica», che viene messa in atto per non affrontare i nodi critici della cultura italiana – e in particolare di una cultura politica fondata sul particolarismo e sull’irresponsabilità verso le istituzioni dello Stato (1986). Questa esclusione si basa in larga misura sull’idea che la cultura sia non modificabile, e che dunque possa essere considerata (o, meglio, ignorata) come assunto di sfondo.

Putnam aveva fatto largo uso delle riflessioni di Tullio-Altan. Aveva semplificato importanti passaggi della storia italiana, ma le sue previsioni, a vent’anni di distanza, sono confermate dalla realtà: non solo le regioni meridionali non si sono avvicinate a quelle del Nord in termini di cultura civica e di qualità delle istituzioni, ma anche in termini di sviluppo economico il Mezzogiorno continua a perdere terreno, nonostante decenni di intervento pubblico e di programmi di coesione finanziati dall’Unione Europea.

Alla luce di questi dati di fatto, resta aperto il nodo dell’origine del deficit di cultura civica che separa il Mezzogiorno dal resto d’Italia e soprattutto dalle regioni del Nord. Tale deficit significa che la cultura esistente offre un repertorio differente di modelli e di valori ‘dati per scontati’, che evidentemente continuano a orientare le decisioni e le condotte dei cittadini che in essi trovano, appunto, quello che una cultura offre: un repertorio di soluzioni efficienti a problemi ricorrenti (Cartocci 2011).

In questa ricerca dei fattori che hanno favorito la persistenza di orientamenti particolaristi e fondati sulla sfiducia nelle istituzioni si può guardare al recente passato dell’Italia, in questi decenni repubblicani, nella situazione che si è venuta a creare di fallimento delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno. In modo quasi paradossale l’astuzia della storia ha affidato proprio alle regole democratiche i mezzi per resistere al cambiamento culturale e alla modernizzazione, promessi nel passaggio dal fascismo alla democrazia.

Si è accennato in precedenza alla tipologia degli elettori proposta da Parisi e Pasquino (1977) dopo le elezioni del 1976. In questa tipologia l’elettore di scambio costituisce l’espressione della cultura non civica, orientata al particolarismo e indifferente alla qualità delle decisioni politiche. L’elettore di scambio vota in base a un legame particolarista, clientelare, con uno specifico candidato che, una volta eletto, si impegna a ricompensare la sua clientela con benefici privati, grazie alle risorse politiche di cui può disporre. Il sistema elettorale adottato nel 1946 era rigorosamente proporzionale (a parte la parentesi del 1953), con voto di lista e la possibilità di esprimere preferenze all’interno della lista di candidati di un partito. Pensato per offrire un’ulteriore possibilità di scelta all’elettore d’opinione o di appartenenza, il voto di preferenza costituì un formidabile canale per creare e alimentare reti clientelari nell’Italia meridionale, che già nell’età liberale era rimasta esclusa dal processo di mobilitazione politica avvenuto al Centro-Nord con la nascita di sindacati e partiti di massa. Queste reti orizzontali, fatte di organizzazione e militanza, erano state distrutte dal fascismo, ma furono ricostruite a partire dalla mobilitazione della lotta partigiana.

Come ha dimostrato Federico Chabod (1961) nelle lezioni da lui tenute alla Sorbona nel 1948, nessuna mobilitazione politica di massa aveva toccato il Mezzogiorno prima delle elezioni del 1946. Quest’assenza di mobilitazione spiega la prevalenza della monarchia nel referendum e il successo della destra prefascista e del partito dell’Uomo qualunque. Le due Italie scaturite dalle urne nel 1946 erano l’immagine di una diversità già emersa all’inizio del 20° sec., dovuta proprio al differente peso delle reti orizzontali e verticali. Le prime più diffuse al Centro-Nord grazie ai partiti e alle loro costellazioni subculturali, come le cooperative, le camere del lavoro e le casse rurali; le seconde, più diffuse al Sud, ereditate dalla politica prefascista che faceva capo ai ‘galantuomini’ liberali delle diverse denominazioni. Come noto, Giovanni Giolitti (1842-1928) fu il perno di questo dualismo: illuminato e riformatore al Nord, ministro ‘della malavita’ e fomentatore di brogli nel Mezzogiorno, per garantirsi una base parlamentare docile e manipolabile.

L’affermazione della ‘democrazia dei partiti’ dopo il 1948, con l’esclusione dell’alternanza al governo per la presenza di un forte Partito comunista italiano (PCI), condannò la Democrazia cristiana (DC) a governare e al contempo a subire la concorrenza dei suoi alleati. Incamerate nel partito le reti clientelari meridionali con la segreteria di Amintore Fanfani, la DC si trovò a gestire gli ingenti flussi di risorse destinati allo sviluppo del Mezzogiorno. Una parte notevole di queste risorse, soprattutto dopo la crisi petrolifera del 1973, andò ad alimentare le reti clientelari con la distribuzione di benefici particolaristici piuttosto che con la fornitura degli indispensabili beni pubblici (infrastrutture, scuole, ecc.) che avrebbero reso più competitive le regioni meridionali sul mercato degli investimenti privati.

Al contrario, i fondi destinati allo sviluppo economico e sociale del territorio e, di conseguenza, alla trasformazione della cultura politica tradizionale, sono state un formidabile ricostituente per le reti gerarchiche verticali costituite dalle clientele, con risultati fatali per le sorti del Mezzogiorno: favori, arbitrio e corruzione invece che uguaglianza, diritti e merito. La cultura politica particolarista non poteva che uscirne rinvigorita, dimostrandosi la via più efficiente per risolvere i problemi dei cittadini, grazie agli esiti convergenti di condizioni concomitanti ma di natura diversa: il quadro internazionale marcato dalla guerra fredda, con il ruolo decisivo dell’Italia sul piano geostrategico; un sistema democratico senza possibilità di alternative di governo, a causa della forza del PCI; un partito sempre al governo e a leadership debole, condizionato dalla competizione fra le diverse correnti e fazioni e costretto a subire la concorrenza degli, indispensabili, alleati nella coalizione di governo; un sistema elettorale che offriva l’opportunità di scambi clientelari fra candidati ed elettori attraverso il voto di preferenza.

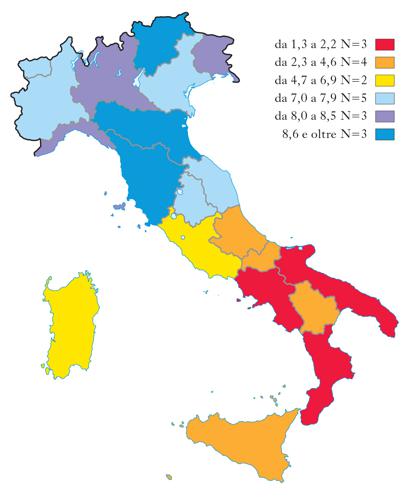

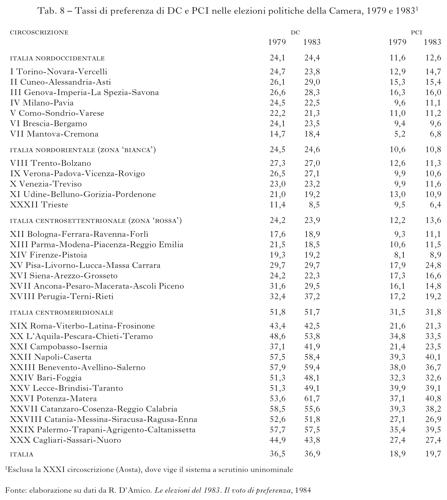

I dati sul voto di preferenza sono piuttosto eloquenti se osservati attraverso la proiezione territoriale delle circoscrizioni elettorali. Ci si limita qui a richiamare quelli relativi alle elezioni del 1979 e del 1983 per i due maggiori partiti, riportati nella tabella 8.

La DC e il PCI si distinguevano anche per il differente ricorso al voto di preferenza. Nella DC il voto di preferenza serviva a regolare la competizione interna fra le correnti, per cui il tasso di preferenze è sempre stato il più alto. Nel PCI, al contrario, il tasso di preferenze era minimo e serviva a legittimare i candidati destinati alla vittoria dalla segreteria del partito. Nelle due elezioni considerate questo tasso era esattamente la metà di quello della DC. Ma la variabilità territoriale è molto accentuata nei due partiti. La DC raccoglieva in entrambe le consultazioni elettorali un tasso di preferenza di poco superiore al 24% nell’Italia nordoccidentale (Piemonte, Lombardia, Liguria) e in quella nordorientale (Triveneto) e appena inferiore nell’Italia centrosettentrionale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Rieti), mentre raggiungeva valori superiori al 50% nelle circoscrizioni del Sud, con picchi del 58,5% in Calabria nel 1979 e del 61,7% in Basilicata nel 1983.

È bene riportare un inciso di cronaca significativo ed eloquente: nella circoscrizione Napoli-Caserta i risultati elettorali delle successive elezioni politiche, tenute nel 1987, non furono mai dichiarati definitivi dalla giunta delle elezioni della Camera dei deputati, a causa dei ricorsi dovuti alla conta delle preferenze per i candidati della DC e degli altri partiti di governo. Pochi anni dopo la magistratura mise a nudo la complessità e l’efficienza raggiunta nella contabilità delle reti verticali che facevano capo ai vari candidati. Il referendum del 1991, che impose la preferenza unica con l’obiettivo di moralizzare le elezioni, peggiorò ulteriormente la situazione, aumentando i costi elettorali dei candidati, che non potevano più accordarsi tra loro.

Su tassi mediamente ridotti alla metà, anche nel PCI la geografia delle preferenze riproduce lo stesso quadro. Il tasso di preferenze non superava il 12% nelle circoscrizioni padane e arrivava a valori appena più alti anche nelle regioni della zona rossa, dove il partito era più forte. Valori sempre superiori al 30% si registravano invece a sud della linea Fiora-Tronto, oltrepassando il 40% nel 1983 nella circoscrizione di Napoli-Caserta e in Basilicata (tab. 8).

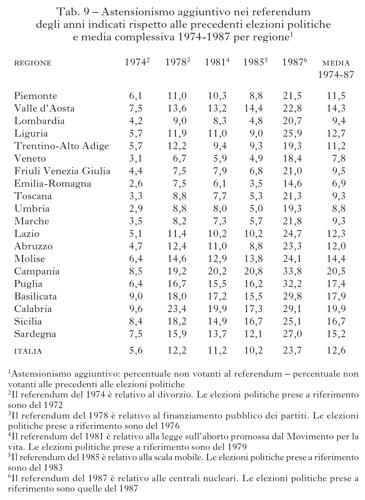

Che il voto di preferenza costituisse soprattutto il veicolo per attivare voti di scambio è attestato anche da un altro tipo di dati elettorali: la partecipazione ai referendum. Come affermano Parisi e Pasquino nel saggio sopra citato (1977), l’elettore di scambio, solitamente, presta scarsa attenzione all’esito politico di una consultazione generale, dal momento che è interessato solo ai benefici individuali – caso paradigmatico di particolarismo. I referendum sono appunto occasioni in cui non possono circolare benefici individuali parcellizzabili, voti in cambio di favori. La crescita degli astenuti in occasione dei referendum rappresenta un altro modo per osservare la diffusione del voto di scambio. Si tratta, dunque, di rilevare la crescita di coloro che non si recano a votare in un referendum rispetto alle precedenti elezioni politiche. A livello individuale la decisione del singolo elettore di non recarsi alle urne può essere dovuta a una molteplicità di ragioni. A livello aggregato, la crescita differenziale delle astensioni è evidentemente dovuta alla differente composizione del corpo elettorale in termini di tipi di voto.

In parallelo con il voto di preferenza nelle elezioni del 1979 e del 1983, si sono presi in considerazione i referendum dal 1974 fino al 1987. Come risulta dalla tabella 9, la differenza fra i tassi di partecipazione ai due tipi di appuntamenti elettorali – ossia l’astensionismo aggiuntivo – si è progressivamente ampliata, passando dal 5,6% calcolato con riferimento al referendum del 1974 (rispetto alle elezioni politiche del 1972) al 23,7% riferito al referendum del 1987 (rispetto alle elezioni politiche tenute pochi mesi prima).

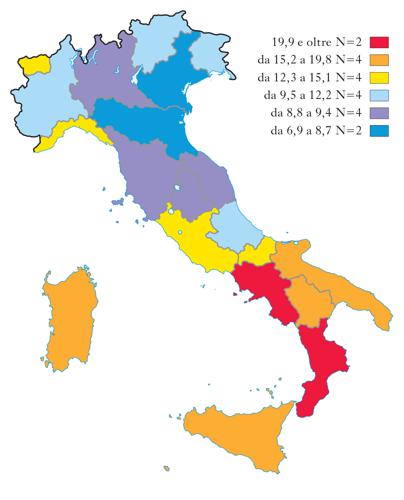

Per tratteggiare sinteticamente la geografia disegnata dai cinque indicatori presentati in tabella 9, rispetto a un astensionismo medio nazionale del 12,6% per i cinque referendum considerati si può sottolineare che:

a) in Emilia-Romagna si registra un tasso quasi della metà (6,9%);

b) in sette regioni del Centro-Nord, quali l’Emilia-Romagna, il Veneto, l’Umbria, la Toscana, le Marche, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, si evidenziano valori percentuali inferiori al 10%;

c) tutte le regioni del Mezzogiorno mostrano un astensionismo aggiuntivo superiore alla media nazionale, se si esclude l’Abruzzo con il 12,0%, con il picco massimo raggiunto in Campania (20,5%) e in Calabria (19,9%), seguite a breve distanza dalla Basilicata (17,9%) e dalla Puglia (17,4%).

La stabilità fra le diverse distribuzioni dell’astensionismo trova conferma nel calcolo del coefficiente di correlazione r che risulta, per tutte le coppie di referendum considerati, sempre prossimo o superiore a +0,90.

A cavallo degli anni Settanta e Ottanta la geografia degli elettori di scambio viene così confermata sia dai dati sul voto di preferenza (sostegno istituzionale su cui appoggiare lo scambio clientelare) sia da quelli sull’astensionismo aggiuntivo, alimentato dal disinteresse degli elettori di scambio per le questioni politiche di ordine generale. Su entrambe queste caratteristiche del comportamento elettorale la geografia che ne risulta è pressoché la stessa, con la linea Fiora-Tronto a fare da spartiacque tra un Centro-Nord, dove il voto di scambio appare minoritario, e un Mezzogiorno in cui questo tipo di voto risulta molto più diffuso.

Una matrice remota

I dati presentati fanno riferimento ai decenni della piena maturità della prima repubblica e sono particolarmente utili perché la rilevazione degli elettori di scambio è possibile grazie al confronto tra il voto di preferenza e l’astensionismo aggiuntivo. Anche in anni più vicini, Davide Fabrizio e Paolo Feltrin (2007) hanno messo in rilievo questo maggiore uso del voto di preferenza (una costante del periodo repubblicano) nelle regioni meridionali in occasione delle elezioni regionali. Reti clientelari e stagnazione economica vanno di pari passo: non si tratta di criminalizzare gli elettori che indicano sulla scheda una preferenza per un candidato, anzi, in generale, si tende a vedere il voto di preferenza come una forma di libertà dell’elettore. Ma questa è un’opinione che nasce dalla rimozione denunciata da Tullio-Altan: è indubbio che questo istituto sia stato prevalentemente usato per creare e alimentare legami clientelari. Il mancato sviluppo del Mezzogiorno, nonostante decenni di investimenti pubblici, è dovuto – evidentemente – alle responsabilità della classe dirigente locale, che ha preferito offrire benefici privati e parcellizzati piuttosto che beni pubblici e sviluppo.

Ma vale la pena almeno accennare alla direzione da prendere per compiere un ulteriore passo indietro nel tempo al fine di cercare di comprendere le origini di una cultura politica orientata tuttora a privilegiare, anche in un regime democratico, i legami personali e la distribuzione di benefici limitati ai contraenti di uno scambio clientelare.

Anche recentemente la risposta a questo interrogativo è stata quella di prendere in esame il regime agrario prevalente (Felice 2013). Si tratta di una dimensione che, secondo gli storici dell’economia e gli storici comparati, è stata decisiva nel favorire oppure nell’ostacolare i processi di sviluppo economico e politico in senso più o meno democratico. L’Italia è un Paese complesso anche sotto questo profilo. Nei primi decenni dopo l’Unità esistevano quattro regimi agrari principali: la mezzadria, la piccola proprietà contadina, l’azienda agraria capitalista e il latifondo. La varietà dei paesaggi che contraddistingue l’Italia è appunto l’esito di questa pluralità di tipi di conduzione della terra, insediati nelle diverse regioni con le rispettive caratteristiche fisiche (Sereni 1961).

Il latifondo costituisce, in particolare, la matrice originaria del mancato sviluppo del Mezzogiorno, per una pluralità di motivi: economici, sociali e culturali. Una classe di proprietari assenteisti che vive di rendita è il vertice di una piramide sociale estremamente polarizzata: a una ridottissima élite di sangue corrisponde una massa di contadini poveri e poverissimi, analfabeti e con un’esistenza annientata sulla sopravvivenza. Ogni forma di solidarietà orizzontale è esclusa, dal momento che nessuna protesta può portare benefici collettivi, ma solo la perdita del lavoro e altre ritorsioni. Il latifondista, che si disinteressa della gestione della proprietà, dispone di campieri e mazzieri per punire chi si ribella. La precarietà del lavoro rende impossibile l’accesso al credito così come all’istruzione per i figli, per cui è esclusa la mobilità sociale. Commercianti e artigiani vivono precariamente di un mercato asfittico.

A parte questi aspetti socioeconomici, gli effetti culturali sono quelli più rilevanti. Vale la pena accennare brevemente a due punti cruciali per lo sviluppo economico e per quello politico. Nel mondo del latifondo il lavoro non è un valore, ma un disvalore; è una condanna in quanto non ha alcun legame con la possibilità di cambiare in meglio la propria condizione socioeconomica. Il modello accreditato, il vertice del prestigio sociale, è dunque quello di chi non lavora e può vivere del lavoro altrui. Non occorre scomodare l’etica calvinista per realizzare che, quando il lavoro è un disvalore, non è possibile innescare un processo di sviluppo economico. Peraltro la logica dei benefici differiti, in base a cui i sacrifici di oggi saranno compensati dagli obiettivi economici raggiunti con l’impegno di anni, presuppone la fiducia nel futuro e il rispetto dei diritti di proprietà: due precondizioni assenti a causa della seconda caratteristica culturale del latifondo.