UGANDA

Uganda

'

(XXXIV, p. 609; App. III, ii, p. 1006; IV, iii, p. 711; V, v, p. 622)

Geografia umana ed economica

di Claudio Cerreti

Popolazione

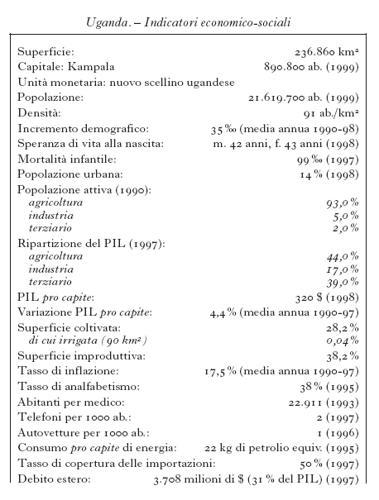

Con un accrescimento annuo del 35‰, prodotto da tassi molto elevati sia di natalità (intorno al 50‰) sia di mortalità, l'U. aveva nel 1999 una popolazione di 21.619.700 abitanti. Il tasso di crescita va rallentando da qualche anno e le condizioni di vita della popolazione hanno ripreso a migliorare dopo un lungo periodo di regresso. La maggior parte degli indicatori demografici e socioeconomici delinea però un quadro assai poco soddisfacente: la mortalità infantile si aggira intorno al 100‰, la speranza di vita supera di poco i 40 anni e l'analfabetismo riguarda ben più di un terzo della popolazione adulta (1995). Inoltre, l'U. è il paese africano più colpito dall'epidemia di AIDS, che ha causato la morte di 1.800.000 persone fino al 1997 (di cui 160.000 nel 1997 su circa 930.000 sieropositivi): dati recenti, fortunatamente, segnalano un rallentamento nella diffusione della malattia. Le condizioni dell'U. risentono ancora della lunga fase negativa che caratterizzò la politica del paese durante gli anni Settanta e la prima metà del decennio seguente. I successivi sforzi di stabilizzazione hanno cominciato a dare risultati, ma alcuni fenomeni, come l'inurbamento prodotto dall'insicurezza di molte parti del paese o la presenza di rifugiati dagli Stati vicini (almeno 150.000 dal Sudan), per quanto non appaiano gravi in termini assoluti, incidono pesantemente sulla debole struttura dell'Uganda.

La popolazione urbana è appena il 14% (1998) del totale e si concentra in massima parte nella capitale, Kampala (890.800 ab. nel 1999), che ha vissuto un'espansione improvvisa e incontrollata con gravissimi problemi sociali, igienico-sanitari e di approvvigionamento idrico e alimentare. Le diversità etniche (e conseguentemente anche politiche) che caratterizzano la popolazione ugandese hanno poi portato a radicalizzare le divergenze fra Nord e Centro-Sud del paese, generando conflitti armati quasi permanenti, spesso intrecciati con le vicende politico-militari di Stati vicini.

Condizioni economiche

A partire soprattutto dagli anni 1992-93 è stato avviato l'aggiustamento strutturale auspicato dal Fondo monetario internazionale; i risultati, nel breve e medio periodo, sembrano essere stati soddisfacenti, nonostante le turbolenze politico-militari. L'inflazione era sotto controllo già nel 1993; la restituzione ai legittimi proprietari asiatici delle imprese che negli anni Settanta erano state 'nazionalizzate' ha fatto sì che gli investimenti privati esteri riprendessero fiducia nel paese; analogamente, gli Ugandesi da tempo riparati all'estero hanno avviato un massiccio rientro di capitali. Costante è pure il flusso di aiuti internazionali (oltre 800 milioni di dollari l'anno, dal 1993). È stata data priorità alla ripresa dell'agricoltura, fondamentale in un paese che ha modestissime risorse minerarie e un'industria in buona misura connessa al settore agroalimentare. Oltre alle colture di esportazione, quelle destinate al consumo locale (cereali, batata, manioca, ortaggi) hanno registrato buoni incrementi, come pure la pesca nelle acque interne e la produzione di legname pregiato. Il governo si è d'altra parte impegnato in una campagna di privatizzazione che sta ottenendo qualche risultato interessante, mentre ha avviato la progressiva smobilitazione di circa metà dell'esercito, per realizzare i risparmi richiesti dal FMI (provocando, così, problemi sociali non indifferenti di reinserimento lavorativo e di esplosione della delinquenza armata). Nonostante la sempre cattiva congiuntura del prezzo del caffè (unica voce di rilievo nelle debolissime esportazioni ugandesi), l'insieme dei provvedimenti adottati e la pacificazione del paese hanno portato l'U. a realizzare crescite economiche di grande rilievo: nel periodo 1990-97 l'incremento medio annuo del PIL è stato del 4,4%, nel 1996 ha raggiunto l'8,1%, ma l'anno successivo è sceso al 5%. Anche in virtù di risultati così incoraggianti, l'U. ha ottenuto la cancellazione del 9% del debito estero (1996).

Occorre anche aggiungere che la considerazione internazionale di cui gode l'U. sembra dipendere in buona misura dal crescente ruolo regionale che il paese sta svolgendo. Stretto fra guerriglie interne (specie nel Nord, ma anche nel Centro e nell'Ovest) e conflitti esterni (in Sudan, in Zaire, in Ruanda), fin dai primi anni Novanta l'U. ha assunto iniziative di 'normalizzazione' delle condizioni politico-territoriali. A partire dal 1994 si è inserito in maniera determinante nella crisi ruandese e, nonostante il contrasto con il Sudan (dal 1955 i due paesi hanno interrotto le relazioni diplomatiche, rinfacciandosi reciprocamente di appoggiare movimenti indipendentisti), ha recuperato il controllo militare del Nord che gli era conteso da due diversi gruppi armati. Negli anni seguenti il governo è riuscito a ricomporre il grave dissidio con l'etnia Baganda, che nel Centro del paese aveva dato avvio alla lotta armata, mentre negli anni 1996-97 ha appoggiato in maniera decisiva il rovesciamento del regime zairese. Questi successi, all'interno e all'esterno, hanno consentito all'U. una presenza diplomatica molto attiva e un peso geopolitico sul quale sembra che alcuni paesi occidentali (in primo luogo gli Stati Uniti, che hanno stabilito una base nel paese) siano intenzionati a fare aggio. Al tempo stesso, anche attraverso gli sforzi di ricostituzione della Comunità dell'Africa Orientale (con la Tanzania), l'U. mostra di voler incentivare rapporti pacifici di integrazione economica e politica nella regione.

bibliografia

B. Riccio, I conflitti etnici nella storia dell'Uganda, in Africa e Mediterraneo, 1994, 10-11, pp. 65-74.

B. Calas, L'impact de la crise ougandaise sur le ravitaillement de Kampala, in Bulletin de l'Association des géographes français, 1995, 72, pp. 222-33.

B. Riccio, Uganda: la costruzione dell'etnicità, in Africa e Mediterraneo, 1995, 2, pp. 28-33.

Ouganda: sur la bonne vie, in Le Courrier, 1998, 170, pp. 30-48.

Storia

di Silvia Moretti

Nel corso degli anni Novanta l'U. del presidente Y. Museveni riuscì a imporre la sua influenza nella regione dei Grandi Laghi, garantendosi l'appoggio degli Stati Uniti e del Fondo monetario internazionale e avvalendosi del crescente isolamento della Tanzania e del Kenya. L'acquisita stabilità interna permise infatti all'U. di far valere la sua posizione di forza in una regione cronicamente attraversata da grandi conflitti e dove si faranno sentire ancora a lungo le conseguenze devastanti del genocidio ruandese del 1994. Ancora più caotica diventò la situazione a partire dal 1997, quando nella Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) salì al potere L. D. Kabila. Nell'estate del 1998 l'aggravarsi della guerra civile in quel paese vide protagonisti dello scontro gran parte dei paesi dell'Africa centro-meridionale, intervenuti militarmente o diplomaticamente in un conflitto dalle dimensioni ormai non più locali. Dopo aver appoggiato inizialmente Kabila, l'U. e il Ruanda si schierarono risolutamente al fianco dei ribelli congolesi, mentre l'Angola, lo Zimbabwe, la Namibia e il Kenya prendevano attivamente le difese di Kabila. Dietro la complessità degli interessi economici in campo - era in gioco infatti il controllo delle aree minerarie congolesi - si può cogliere chiaramente la volontà egemonica di alcuni paesi, primo fra tutti l'U., ansiosi di esercitare un controllo economico sulle risorse del Congo e di affermare la propria leadership economica e politica in tutta la regione. D'altro canto non possono neanche essere sottovalutate le drammatiche rivalità tra Hutu e Tutsi che questo conflitto ha riportato alla luce: sul territorio congolese sono presenti infatti le milizie hutu Interahamwe, responsabili del genocidio del 1994 in Ruanda. Un altro fronte di conflitto, con il regime islamico-militare sudanese, si trascinava dalla fine degli anni Ottanta, dopo che la reciproca accusa di fomentare e finanziare i gruppi terroristici che operavano nei due paesi aveva determinato l'interruzione delle relazioni diplomatiche. In questo contesto assunse una certa importanza nel disegno politico di Museveni anche il suo impegno a difesa dell'identità culturale dell'Africa nera, minacciata così da vicino dalla penetrazione dell'islamismo.

Sul piano interno, nell'ottobre del 1995 fu promulgata una nuova Costituzione che rinviò ancora a un referendum da tenersi nel 2000 la decisione sull'introduzione del sistema multipartitico.

Nel maggio 1996, con oltre il 74% dei voti, Museveni vinse le elezioni presidenziali e il mese successivo fu eletto, sempre su base non partitica, il nuovo parlamento previsto dalla Costituzione che sostituiva il deposto Consiglio della resistenza nazionale. A partire dalla metà degli anni Novanta il regime dovette far fronte nelle regioni settentrionali a una ripresa della guerriglia del Lord's Resistance Army (LRA), un movimento fondamentalista cristiano fondato alla fine degli anni Ottanta responsabile di oltre 10.000 morti tra la popolazione. Dall'estate del 1997 un'altra minaccia, nelle regioni occidentali del paese, era costituita dall'Allied Democratic Front (ADF), un gruppo ribelle di matrice islamica che raccoglieva nelle sue file anche milizie hutu ruandesi. Contro la guerriglia, come anche contro i suoi oppositori politici, Museveni ricorse a metodi brutali che valsero al regime le critiche delle principali organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani. Contemporaneamente, però, l'opera di riforme in campo economico e di stabilizzazione politica garantì al paese il sostegno della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale che nel corso del 1998 accordarono all'U. la cancellazione di parte del suo ingente debito estero. Tra il 1998 e il 1999 l'equilibrio interno del paese parve incrinarsi per la moltiplicazione degli scandali politici, per le contestazioni crescenti e per la sistematica violazione delle libertà civili e dei diritti umani perpetrata da parte delle forze di polizia. Accanto a una forte recrudescenza delle azioni di guerriglia a opera del LRA, nuovi episodi di violenza (attentati nella capitale, massacri della popolazione nei villaggi) colpirono il paese, per esempio l'assassinio di otto turisti stranieri nel marzo 1999 rivendicato da ribelli hutu ruandesi appartenenti alle milizie Interahamwe.

Sul piano internazionale due importanti e significativi segnali di pace chiusero il 1999 alleggerendo la tensione nella regione. In luglio i principali paesi coinvolti nella guerra nella Repubblica Democratica del Congo firmarono a Lusaka, nello Zambia, un accordo per il cessate il fuoco. In dicembre l'incontro tra Museveni e il presidente sudanese al-Bashir segnò un primo importante riavvicinamento tra i due paesi.

bibliografia

Developing Uganda, ed. H.B. Hansen, M. Twaddle, Oxford 1998.