TURCHIA

Turchia

'

(XXXIV, p. 534; App. I, p. 1072; II, ii, p. 1046; III, ii, p. 998; IV, iii, p. 701; V, v, p. 604)

di Anna Bordoni

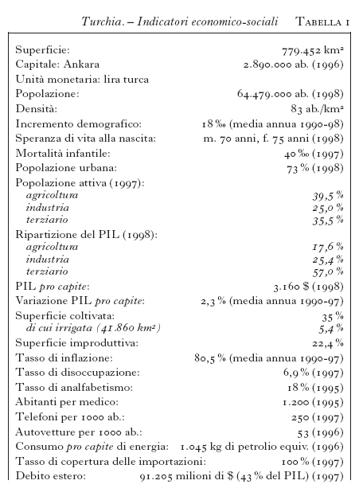

Popolazione

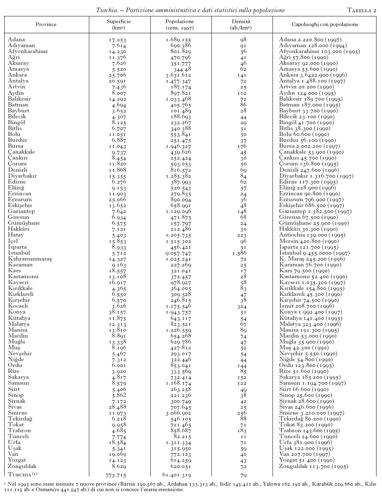

Secondo una stima delle Nazioni Unite, nel 1998 la popolazione turca ammontava a 64.479.000 ab. e tende ancora ad aumentare con un ritmo sostenuto: il tasso di accrescimento nel corso degli anni Novanta si è mantenuto intorno al 18‰ annuo. La distribuzione della popolazione ha accentuato i suoi caratteri d'irregolarità: le maggiori concentrazioni demografiche si hanno nella parte europea (in particolare nella provincia di Istanbul) e nelle altre regioni costiere, soprattutto del Mar Egeo (province di Kocaeli e Smirne) e del Mar di Marmara. Valori di densità minore risultano invece nelle regioni dell'Anatolia, tuttavia con significativi contrasti fra l'Anatolia orientale - in particolare nelle province più montuose dell'interno e in prossimità dei confini con l'Armenia e l'Iran, dove la densità (meno di 30 ab./km²) scende al minimo del paese - e l'Anatolia sud-orientale, fra il confine siriano e l'entroterra del Golfo di Alessandretta, dove antiche tradizioni agricole e commerciali hanno consentito l'addensamento demografico e lo sviluppo di importanti concentrazioni urbane (Gaziantep). Diversamente, al centro dell'altopiano, il polo urbano di Ankara (con una densità media nella provincia omonima di oltre 140 ab./km²) si contrappone a un valore medio regionale pari a meno della metà. Inoltre, il conflitto combattuto fra il 1984 e il 1996 nelle estreme regioni sud-orientali del paese, fino al confine con l'Iraq, fra le forze armate e gli insorti del Kurdistan separatista ha determinato una massiccia emigrazione, che ha ulteriormente aggravato le disparità regionali, facendo raddoppiare o triplicare la popolazione nelle città della T. orientale e sud-orientale e aumentando anche l'afflusso verso le metropoli dell'Ovest, dove il 40% degli abitanti vive in condizioni precarie.

La rete urbana della T. non si discosta molto dall'originaria impostazione insediativa, formatasi in epoca greco-bizantina, e costituita da città commerciali costiere e da modesti centri agricolo-pastorali situati nell'interno dell'Anatolia, con scarsi rapporti di integrazione funzionale. La vecchia città turca, articolata attorno a un nucleo commerciale centrale (bazar) e ordinata in quartieri, ciascuno raccolto attorno a un centro religioso, ha lasciato spazio ad aree urbane non integrate e divise al proprio interno fra un nucleo storico isolato e un centro moderno funzionalmente qualificato. La struttura urbana turca non è stata influenzata neppure dalla recente industrializzazione, come pure non si sono sviluppati sistemi di specializzazione industriale locale capaci di influire sull'organizzazione regionale. Al contrario, la localizzazione dei grandi complessi industriali nei pressi delle principali città è stata il diretto effetto della concentrazione di capitali e di investimenti e ha rappresentato un ulteriore fattore di scompenso nei riguardi dell'intero apparato economico-territoriale. E così la recente politica volta a favorire lo sviluppo della città di Ankara, al di là di impianti industriali, infrastrutture terziarie e vie di comunicazione, non è riuscita a determinare il progresso produttivo di antiche città di medie dimensioni situate nell'interno del paese.

Condizioni economiche

Malgrado l'instabilità della situazione politica, il processo di liberalizzazione economica avviato nell'ultimo decennio ha portato il paese a vivere una fase di rapida espansione, nel corso della quale il PIL ha registrato un incremento annuo, in termini reali, del 4,3%. Sostanzialmente irrisolti sono rimasti gli altri nodi economici: la bilancia commerciale ha registrato un costante deficit (15,4 miliardi di dollari nel 1997), l'inflazione che nel 1996 era del 77% ha raggiunto quota 84,6% nel 1998 e il debito estero rimane fra i più pesanti del mondo (91 miliardi di dollari nel giugno 1997).

Per quanto riguarda i diversi settori produttivi, occorre rilevare che quello agricolo è in piena evoluzione e che i grandi lavori d'irrigazione resi possibili dalle dighe costruite sull'Eufrate e sul Tigri consentiranno a breve termine di aumentare notevolmente la superficie destinata all'arativo e i rendimenti delle singole colture. Nel 1995 le principali produzioni vegetali sono state il frumento, che copre circa il 40% delle terre coltivate, e l'orzo (15%); ma i rendimenti, sebbene in ascesa, sono ancora modesti (per il grano 22,3 q/ha, contro una media mondiale di 26,2). Le colture d'esportazione sono quelle del cotone (8 milioni di q di fibra e 20,9 q di semi nel 1998), del tabacco (2,6 milioni di q), della vite (36,5 milioni di q di uva, destinati in gran parte alla produzione di uve passite), del nocciolo e del mandorlo. Altre notevoli colture specializzate, che alimentano l'esportazione, sono quelle della rosa da essenza e del papavero da oppio. Il patrimonio zootecnico è un'altra importante voce dell'economia locale e ancora oggi una risorsa essenziale del sostentamento di gruppi di popolazione dell'interno: è costituito soprattutto da bovini (11,2 milioni di capi nel 1998), ovini (30,2 milioni) e caprini (8,4 milioni, di cui oltre 6 milioni di capre d'Angora che danno il pregiato mohair). La pesca, praticata specialmente nel Mar di Marmara e nel Bosforo, nel 1997 ha assicurato 521.665 t di prodotto sbarcato e 1000 kg di spugne. Scarsa importanza ha lo sfruttamento forestale (18.050.000 m³ di legname nel 1997).

Le risorse idroelettriche rappresentano un consistente fattore di produzione per l'industria locale e a esse sono stati rivolti massicci investimenti, tra cui la realizzazione di imponenti sbarramenti sull'Eufrate (Atatürk e Karakaya). Nel settore dell'industria di base, localizzata per lo più in funzione dei giacimenti di materie prime, è al primo posto il comparto siderurgico, impostato su grandi complessi in funzione nella regione del Mar Nero e nel Sud del paese. Altri importanti comparti industriali sono quello meccanico, che realizza il 18% del valore aggiunto industriale della T., seguito dall'agroalimentare (17%).

Legato ad attrattive paesaggistiche, urbanistiche e archeologiche, il turismo, con 9.753.000 visitatori nel 1998, si è ormai affermato quale importante voce dell'economia del paese.

Il 17 agosto 1999 la Turchia nord-occidentale fu colpita da un terremoto di magnitudo 7,4, con epicentro nella città industriale di İzmit, sul Mar di Marmara, un centinaio di chilometri a E di Istanbul. La catastrofe sismica provocò la morte di oltre 15.000 persone e un totale sconvolgimento del tessuto territoriale (v. oltre: Storia).

bibliografia

R. Wellenreuther, Bevölkerungsminoritäten in der Türkei, in Mannheimer geographische Arbeiten, 1996, pp. 139-60.

M. Bazin, S. De Tapia, L'industrialisation de la Turquie: processus de développement et dynamiques spatiales, in Méditerranée, 1997, 3-4, pp. 121-33.

E. Copeaux, Espaces et temps de la nation turque, Paris 1997.

J.F. Pérouse, Ankara: la croissance d'une création-symbole, in Revue géographique de l'Est, 1997, 2-3, pp. 217-42.

H.B. Elmas, Turquie-Europe. Une relation ambiguë, Paris 1998.

Storia

di Magalì Steindler

Negli anni Novanta la ridefinizione dell'assetto internazionale conseguente al crollo del blocco sovietico situò la T. in posizione cruciale: punto di incontro geografico, politico e culturale tra Est e Ovest, essa si trovò nella necessità di riformulare la sua collocazione nelle relazioni con l'Occidente e con i paesi islamici, il suo ruolo all'interno dell'Europa e, non da ultimo, l'identità nazionale e lo scenario politico interno.

A metà del 1995 la coalizione al governo della T. era formata dal Partito della giusta via (Doğru Yol Partisi, di centrodestra) e dal Partito repubblicano del popolo (Cumhuriyet Halk Partisi, di centrosinistra, erede del partito di Atatürk). A capo dell'esecutivo era la leader del Partito della giusta via T. Çiller, che perseguiva una politica di avvicinamento all'Unione Europea e alle democrazie occidentali. L'esito delle consultazioni politiche del dicembre 1995 (indette anticipatamente per far fronte alle crescenti agitazioni nel settore pubblico) rese ancor più problematica la governabilità del paese: nessun partito riuscì infatti a prevalere nettamente sugli altri. A ottenere la maggioranza relativa dei voti fu il Partito della prosperità (Refah Partisi, islamico moderato) di N. Erbakan (21,4%); risultati molto vicini ottennero tuttavia il Partito della madrepatria (Anavatan Partisi, di centrodestra), di M. Yılmaz (19,7%), e lo stesso Partito della giusta via (19,2%). La prospettiva di un'amministrazione di impostazione (sia pure moderatamente) islamica preoccupò l'establishment politico turco al punto che Erbakan non trovò in nessun partito la disponibilità a formare un'alleanza, mentre la Çiller e Yılmaz giunsero ad appianare le reciproche divergenze e ad avviare un governo di coalizione, accordandosi per un turnover del primo ministro (marzo 1996). L'esperimento fu di breve durata: i contrasti emersero poco dopo (maggio 1996) quando il partito di Yılmaz, al quale era affidato il primo turno di governo, rifiutò l'appoggio parlamentare alla Çiller, accusata di coinvolgimento illegale nella vendita di alcune imprese (la leader fu assolta da ogni accusa nel gennaio 1997). La Çiller ritirò il suo sostegno all'esecutivo, e subito dopo Yılmaz si dimise.

Forte del successo ottenuto nelle consultazioni municipali del giugno 1996, Erbakan ebbe dal presidente S. Demirel l'incarico di formare il nuovo ministero; alla fine del mese il leader del Partito della prosperità riuscì a concludere un'intesa con la Çiller, suscitando tuttavia forti dissensi in seno al Partito della giusta via. La coesistenza al potere di formazioni di impostazione laica e religiosa ispirò sentimenti contrastanti: se per alcuni l'esperienza avrebbe consolidato il ruolo della T. come paese in cui si conciliavano i principi dell'Islam e quelli di una democrazia occidentale, in altri prevaleva il timore di uno slittamento verso uno Stato governato dalla legge islamica. In particolare il Consiglio di sicurezza nazionale (Millî Güvenlik Konseyi), espressione del potere militare, intese l'ascesa al potere del Refah come una minaccia alle basi dello Stato laico, giungendo a imporre con la forza la propria autorità (nel febbraio 1997, in risposta a una dimostrazione islamica, carri armati furono fatti sfilare per le strade di Ankara). Le contraddizioni nella politica di governo si fecero immediatamente evidenti: se da un lato la T. confermò il suo legame con la NATO e i paesi del blocco occidentale, di contro operò un riavvicinamento ai paesi islamici, firmando tra l'altro un accordo economico con l'Iran, nonostante il veto appena imposto dagli USA (agosto 1996). L'attuazione di proposte come l'estensione dell'educazione islamica e l'autorizzazione all'uso dell'abbigliamento religioso nei luoghi di lavoro pubblici fu impedita dall'opposizione del Partito della giusta via (febbraio 1997). In una situazione già di per sé precaria (fra l'altro, alla fine del 1996 erano emerse prove di un coinvolgimento di apparati dello Stato in attività della criminalità organizzata), queste divergenze erano destinate a degenerare in conflitto. Nei primi mesi del 1997 i partiti di opposizione, appoggiati dal Consiglio di sicurezza nazionale, tentarono a più riprese di mettere in minoranza il governo. A metà di giugno, Erbakan rassegnò le dimissioni. L'avvento del nuovo governo, presieduto da Yılmaz, non servì a calmare le acque; nel gennaio 1998, nonostante la condanna delle organizzazioni per i diritti umani, la Corte costituzionale decretò lo scioglimento del Partito della prosperità per violazione della Costituzione, accusandolo di aver attentato ai fondamenti dello Stato laico. I reduci della formazione furono in larga parte accolti dal Partito della virtù (Fazilet Partisi), che raggiunse in breve la maggioranza parlamentare. Alle dimissioni di Yılmaz, accusato di corruzione (novembre 1998), seguì un breve governo provvisorio guidato dal leader del Partito democratico di sinistra (Demokratik Sol Parti), B. Ecevit, in carica fino alle elezioni legislative. Le consultazioni si tennero nell'aprile 1999: Ecevit, con il suo partito, si assicurò il 22,1% dei voti (136 seggi su 550), ponendosi a capo di un'eterogenea coalizione a tre, alla quale presero parte il Partito nazionalista d'azione (Milliyetçi Hareket Partisi, di estrema destra: i cosiddetti Lupi grigi) di D. Bahceli, che aveva ottenuto il 17,9% dei voti (129 seggi), e il Partito della madrepatria (13,2% dei voti e 86 seggi). Malgrado le divergenze ideologiche, Ecevit e Bahceli avevano in comune il profondo nazionalismo e l'opposizione a ogni compromesso nei confronti dei ribelli curdi: una presa di posizione che assumeva particolare importanza nel momento in cui la contesa giungeva a una svolta.

La questione curda restava infatti al centro dei problemi interni della T.: la repressione militare nei confronti dei guerriglieri indipendentisti, facenti capo al PKK (Partiya Karkeren Kurdistan, Partito curdo dei lavoratori), aveva assunto nel 1995 le proporzioni di una vera e propria guerra. Nel dicembre 1995 il leader del PKK, A. Ocalan, annunciò un cessate il fuoco unilaterale, ma non ottenne in cambio alcuna garanzia dal governo turco; le ostilità ripresero nei mesi successivi, in un crescendo di violenza che portò, nel 1996, a un bilancio di un migliaio di vittime, soprattutto fra i membri del PKK. Tra 1997 e 1998 la T. rivolse un'imponente offensiva militare contro i separatisti curdi stanziati in Iraq, Iran e Siria. Nell'agosto 1998 il PKK annunciò una nuova tregua unilaterale, che fu tuttavia respinta dal governo turco. Nel novembre Ocalan, giunto in Italia e tratto in arresto, chiese asilo politico, mentre le autorità turche ne reclamavano l'estradizione, attuando pesanti ritorsioni sul piano commerciale. Non volendo concedere l'estradizione verso un paese in cui vigeva la pena di morte, né interrompere le relazioni diplomatiche con un importante partner economico, il governo italiano impose a Ocalan di abbandonare il paese (gennaio 1999). Nel mese successivo, i servizi speciali turchi arrestarono Ocalan presso l'ambasciata greca di Nairobi. Ne conseguì una ripresa del terrorismo indipendentista, e la violenta repressione da parte delle autorità turche.

La cattura di Ocalan ebbe importanti ripercussioni: in ambito interno, infatti, si verificò un rafforzamento di quei partiti che avevano mostrato maggiore inflessibilità sulla questione curda; sul piano internazionale, invece, se da un lato si consolidarono i legami della T. con gli USA, dall'altro entrarono in crisi i rapporti con i paesi dell'Unione Europea, che esercitavano pressioni affinché il leader curdo fosse sottoposto a un equo processo. Alla fine di febbraio, Ocalan fu formalmente accusato di alto tradimento; dal carcere, si appellò alla clemenza dei giudici, dichiarando di voler abbandonare la lotta armata e adoperarsi per il mantenimento della pace. Malgrado ciò, il 29 giugno la Corte per la sicurezza dello Stato (che dal 18 giugno non comprendeva più un giudice militare) condannò Ocalan all'impiccagione. La decisione fu accolta con entusiasmo all'interno del paese, ma l'Unione Europea intervenne in favore del condannato: il governo si trovò così nell'imbarazzante situazione di dover trovare un punto d'equilibrio tra il consenso interno e l'approvazione internazionale, proprio nel momento in cui andava finalmente concretizzandosi la probabilità di un ingresso della T. nell'Unione. Nel gennaio 2000, al termine di un lunghissimo vertice della maggioranza, la T. annunciò la decisione di sospendere l'esecuzione di Ocalan, accogliendo la richiesta della Corte europea per i diritti umani. La sospensione, a ogni modo, rimaneva pronta a essere revocata qualora il PKK o la stessa Corte mostrassero di volersi servire della situazione per sottrarre il leader del PKK alla giustizia turca.

Il cedimento della T. alle richieste dell'Europa giungeva al termine di un travagliato cammino per ottenere l'ammissione all'Unione, in cui la questione generale dei diritti umani era uno dei punti chiave. Le critiche più dure rivolte dai paesi europei alla T. riguardavano infatti in particolare le condizioni dei detenuti, la mancanza di libertà di espressione, il ricorso alla tortura. In realtà, tuttavia, alle ragioni umanitarie si accompagnavano motivazioni di ordine economico: il basso livello di industrializzazione e sviluppo, unito all'alto tasso di disoccupazione e alla rapida crescita della popolazione, facevano temere un incontrollato esodo di lavoratori turchi in direzione dei paesi a economia più stabile. A livello politico, preoccupava inoltre la profonda ingerenza del potere militare nella realtà turca. Tutti questi fattori (a cui si univa il veto opposto dalla Grecia) avevano contribuito a rendere accidentato il cammino verso l'integrazione europea della T.: nel dicembre 1997, la T. non era stata compresa fra i paesi invitati a entrare nell'Unione e, in risposta, aveva annunciato un raffreddamento dei rapporti con l'Europa, a cui l'UE replicò ritirando gli aiuti previsti per il 1998 e invitando il paese a risolvere la questione curda e quella dei diritti umani. Tuttavia, nel dicembre 1999 fu concesso alla T. lo status formale di paese candidato all'adesione. L'avvio vero e proprio dei negoziati fu comunque condizionato al rispetto dei 'criteri di Copenaghen': considerazione dei diritti umani e di quelli delle minoranze. Rimaneva aperto il problema della pena di morte (applicata l'ultima volta nel 1984); il premier Ecevit espresse a ogni modo la volontà di giungere al più presto alla sua abolizione. L'ultima riserva riguardava la risoluzione delle contese con la Grecia relative sia ai territori occupati dai turchi a Cipro sia alla delimitazione delle acque territoriali nel mare Egeo. I rapporti tra i due paesi, nonostante il permanere di forti contrasti - acuiti dalla crescita delle tensioni tra le comunità turca ed ellenica a Cipro (1996) e dal fallimento dei pur ripetuti tentativi di colloquio fra le parti - andarono incontro a un miglioramento. Il disgelo ebbe inizio in occasione del terribile terremoto che il 17 agosto 1999 colpì la zona attorno alla città industriale di İzmit, nel Nord-Ovest della T., causando oltre 15.000 vittime: la Grecia fu fra i primi paesi a inviare soccorsi, suscitando il caloroso apprezzamento dei commentatori turchi. Nel gennaio 2000 i due paesi firmarono quattro accordi di cooperazione, esprimendo ottimismo sulle possibilità di soluzione delle dispute territoriali.

Nel corso degli anni Novanta la T. cercò anche di accrescere il proprio ruolo nello scacchiere mediorientale. Da una parte, infatti, il governo tentò di stringere i legami con Israele, con cui firmò un trattato per la cooperazione militare (aprile 1996) che la Lega degli Stati arabi denunciò come un atto di aggressione; d'altro canto, non rinunciò a stipulare accordi economici con l'Iran (agosto e dicembre 1996), riaffermando la sua funzione di partner commerciale decisivo. Ciò non impedì l'insorgere di una crisi diplomatica quando l'ambasciatore iraniano invocò l'introduzione della legge islamica in T. (febbraio 1997); fra ottobre 1998 e febbraio 1999, a ogni modo, i due paesi collaborarono nuovamente per la ridefinizione e il mantenimento della sicurezza lungo il confine tra i due paesi. Le problematiche relazioni con i vicini sud-orientali, Siria e Iraq, erano dominate dalle questioni dei ribelli curdi e dello sfruttamento delle acque fluviali. La T. offriva inoltre una posizione strategica agli Stati Uniti, che più volte si erano serviti delle basi aeree turche per le loro incursioni in territorio iracheno. Tuttavia, nel corso del 1996 la T. operò un riavvicinamento all'Iraq (promuovendo fra l'altro la riapertura dell'oleodotto comune ai due paesi, chiuso nel 1990 in seguito all'invasione del Kuwait). Quando, tra il settembre 1996 e il dicembre 1998, la crisi USA-Iraq si inasprì nuovamente, la T. si adoperò per il raggiungimento di una soluzione diplomatica, rifiutando a più riprese l'uso delle sue basi per operazioni contro l'Iraq.

bibliografia

Politics in the third Turkish republic, ed. M. Heper, A. Evin, Boulder 1994.

Turkey. Political, social and economic changes in the 1990s, ed. C. Balim, Leiden-New York 1995.

The Kurdish nationalist movement in the 1990s. Its impact on Turkey and the Middle East, ed. R. Olson, Lexington (Ky.) 1996.

Turkey between East and West. New challenges for a rising national power, ed. V. Mastny, R.C. Nation, Boulder 1996.

Turkish foreign policy. Recent developments, ed. K.H. Karpat, Madison 1996.

M.M. Gunter, The Kurds and the future of Turkey, New York 1997.

H.B. Elmas, Turquie-Europe. Une rélation ambiguë, Paris 1998.

A. Shmuelevitz, Turkey's experiment in Islamist government, 1996-1997, Tel Aviv 1999.