Tribu

Tribù

Introduzione

Nonostante abbia costituito per molto tempo uno dei termini più qualificanti il lessico dell'etnologia, dell'antropologia sociale e dell'antropologia culturale, quello di 'tribù' è oggi uno dei più desueti per la scarsa capacità che esso ha di designare una qualche realtà socioculturale a livello empirico. Al pari di altre nozioni del lessico antropologico, quella di tribù appare attualmente destituita di un potere referenziale univoco, anche se al livello del linguaggio comune rimane fortemente radicata in quelle rappresentazioni dell'alterità culturale che fanno coincidere quest'ultima con una condizione priva delle caratteristiche che si pretende invece contrassegnino la vita dei popoli variamente qualificati come 'civili', 'moderni', 'sviluppati', ecc. In quest'ultimo senso il termine tribù si ritrova prevalentemente nella sua forma aggettivale e in altre derivate (tribale, tribalismo), senza altra pretesa che non sia quella di qualificare negativamente la condizione di quei gruppi a cui tali espressioni vengono riferite.

All'interno della letteratura antropologica il termine tribù, oltre a rivelarsi debitore di una prospettiva etnocentrica (di cui si dirà più avanti), ha anche costituito un termine 'tecnico' di grande rilevanza che, pur nella diversità dei modi di impiego, ha consentito di operare classificazioni, comparazioni, distinzioni nell'ambito dello studio della morfologia sociale, e ha reso inoltre possibile la formulazione di teorie anche complesse dello sviluppo delle forme di società. Acquisito dal lessico antropologico, e largamente indiscusso fino alla metà del XX secolo, il concetto di tribù ha tuttavia subito un sempre più serrato processo di revisione critica che ne ha ormai vanificato, in pratica, qualunque portata operativa. In questo senso non resta che rivisitare i contesti della sua utilizzazione in riferimento a momenti particolarmente significativi dello sviluppo delle discipline antropologiche, e mostrare le ragioni del suo declino all'interno del discorso antropologico.

L'emergenza del concetto di tribù

Come è noto, il termine tribù deriva dal latino tribus, che nell'antica Roma indicava inizialmente un insieme di famiglie, e successivamente (almeno a partire dal VI secolo a.C.) un raggruppamento amministrativo-territoriale comprendente una popolazione ripartita in gentes, ciascuna delle quali era costituita da individui con la stessa ascendenza (anche fittizia) patrilineare. Pare che originariamente anche la tribus fosse concepita come un raggruppamento genealogico, poiché lasciava presumere l'esistenza di un legame di parentela consanguinea tra le famiglie che ne facevano parte. L'etnoantropologia classica, cui si deve lo sviluppo delle prime teorie sistematiche sull'organizzazione sociale dei popoli extraeuropei verso la metà del XIX secolo, riprese il termine tribù nel suo probabile significato originario, denotandolo cioè in senso genealogico e non amministrativo. Il primo caso rilevante di utilizzazione del termine tribù in antropologia è da far risalire all'americano L.H. Morgan (v., 1851), il quale pubblicò uno studio dettagliato dell'organizzazione sociopolitica della 'confederazione' irochese. Costituita da sei 'nazioni', questa confederazione politica di Indiani nordamericani si reggeva, oltre che sull'istituzione di un'assemblea di capi (sachem), anche sull'esistenza di legami parentali trasversali alle sei nazioni. Questi legami parentali avevano dato luogo alla costituzione di otto raggruppamenti (Lupo, Orso, Castoro, Tartaruga, Daino, Beccaccino, Airone, Falco) a cui Morgan diede appunto la qualifica di tribù. In ognuna delle sei nazioni erano presenti individui appartenenti alle otto diverse 'tribù', che in virtù di questa comune appartenenza si consideravano 'fratelli' e 'sorelle'. Oltre a fornire la base di un forte legame 'inter-nazionale', e a costituire un meccanismo di prevenzione dei conflitti che avrebbero potuto scatenarsi tra le diverse nazioni (in questo caso, scriveva Morgan, il conflitto "dovrebbe volgere il Falco contro il Falco, l'Airone contro l'Airone, il fratello contro il fratello": ibid., p. 82), la suddivisione in tribù del popolo irochese era il principale meccanismo di scambio matrimoniale e di classificazione sociale su base totemica. Quest'ultima infatti, consistente nel riconoscimento di un animale 'sacro' come fondatore della stirpe, costituiva il principio della comune discendenza dei membri di una tribù, e instaurava automaticamente il divieto di unione matrimoniale tra di essi nel momento medesimo in cui imponeva l'obbligo di contrarre matrimoni con individui appartenenti a tribù diverse dalla propria.

L'analisi della tribù irochese svolta da Morgan gli consentì di elaborare, sulla base di una comparazione con le 'tribù' di altri popoli, specialmente dell'antichità, una teoria del posto occupato dagli Indiani nordamericani (nella fattispecie dagli Irochesi) nel processo evolutivo complessivo della storia umana. Morgan (v., 1877), che era fortemente incline a proporre ai propri connazionali un'immagine positiva degli Indiani, riteneva che il sistema politico degli Irochesi fosse largamente simile a quello dei Greci e dei Romani dell'età arcaica, e quindi testimonianza dell'alto grado di sviluppo raggiunto autonomamente dalle genti del Nuovo Mondo (in contrasto con la visione di costoro come 'selvaggi').

'Tribale' come 'primitivo'

Benché fortemente connotata in senso ideologico ed etnocentrico, la teoria di Morgan costituiva il primo tentativo coerente di collocare l'organizzazione 'tribale' di una società all'interno di un teoria esplicativa forte, in questo caso quella evoluzionista. Come tale, il tentativo di Morgan inaugurava anche la prospettiva in base alla quale l'antropologia avrebbe per lungo tempo eletto a proprio oggetto di studio privilegiato le cosiddette 'società primitive', qualificandole appunto come 'tribali', ossia fondate su principî organizzativi radicalmente distinti da quelli 'occidentali' e, come tali, appartenenti a una storicità differente da quella di questi ultimi.

Nonostante la svolta paradigmatica delle discipline etnoantropologiche che avrebbe portato, nei primi venti anni del XX secolo, allo sviluppo di un approccio funzionalista alle società e alle culture fondato su una metodologia di ricerca di tipo olistico - quindi di un approccio e di un metodo alquanto diversi da quelli propri dell'evoluzionismo -, l'idea che i popoli studiati dall'antropologia potessero essere qualificati come 'tribali' rimarrà un punto di riferimento centrale della teoria e della pratica antropologiche. Si potrebbe addirittura sostenere che il carattere 'tribale' delle popolazioni studiate dagli antropologi diventi una loro caratteristica standard proprio con il funzionalismo e con lo sviluppo dell'etnografia professionale, poiché adesso la prospettiva olistica, che fa da presupposto alla ricerca sul campo, esige che l'oggetto preso in considerazione possa essere concepito come un'entità aprioristicamente individuabile in base a criteri di finitezza, per quanto poco specificati essi siano.

Nell'opera che in qualche modo può essere considerata come inaugurale tanto dell'approccio funzionalistico quanto di quello olistico a esso correlato, Argonauts of the Western Pacific, il suo autore, B. Malinowski (v., 1922), si esprime nel modo seguente: "[L'etnografo moderno] con le sue tavole dei termini di parentela, le sue genealogie, le sue mappe, le sue piante e i suoi diagrammi, prova l'esistenza di un'organizzazione vasta e consistente, mostra la costituzione della tribù, del clan, della famiglia [...]. L'etnografo che lavora sul terreno deve, con serietà ed equilibrio, percorrere l'intera estensione dei fenomeni in ogni aspetto della cultura tribale studiata" (ibid., pp. 37-38).

In questa enunciazione di Malinowski relativa al lavoro dell'etnografo 'moderno' - cioè di uno studioso che pratica personalmente la ricerca etnografica senza demandare ad altri l'osservazione delle culture e delle società 'altre' - è rintracciabile il duplice significato con cui il termine tribù verrà da allora in avanti utilizzato nella letteratura antropologica. Da un lato esso verrà impiegato al livello del 'senso comune', come qualificazione generica delle società studiate dall'antropologia, le società 'tribali' appunto, e quindi fondate, come già accennato, su principî organizzativi differenti da quelli tipici della società dell'osservatore. In tal modo la sua utilizzazione permetterà di distinguere (ancora una volta) i 'primitivi' dai 'civilizzati'. Dall'altro lato esso costituirà uno strumento concettuale analitico capace di disporre i dati etnografici in vista di comparazioni e classificazioni tipologiche dell'organizzazione sociale 'primitiva'. Di conseguenza, come è stato fatto osservare, l'utilizzazione del termine tribù in riferimento a questo duplice contesto, ideologico e metodologico, consentì di rendere ferma la differenza tra 'noi' (civilizzati) e 'loro' (primitivi) e, al tempo stesso, di ribadire la fondamentale somiglianza tra tutte le diverse forme che la 'loro' società era capace di assumere (v. Jenkins, 1986, p. 173).

D'altra parte questa fondamentale somiglianza che le società tribali sembravano avere, se messe di fronte a quella dell'osservatore occidentale, contrastava con la varietà degli elementi che parevano distinguerle l'una dall'altra a livello empirico. Il riconoscimento di questo fatto portò dapprima a tentativi di classificazione delle forme che l'organizzazione sociale primitiva, e quindi 'tribale', poteva assumere in diversi contesti etnografici e, quasi parallelamente, all'insorgere delle prime perplessità relative alle capacità euristiche di un concetto come quello di tribù.

La 'routinizzazione' del concetto

Le prime perplessità circa l'opportunità di considerare la nozione di tribù come capace di individuare forme di organizzazione sociale sempre uguali tra loro fecero la loro comparsa già prima della metà del XX secolo. Nonostante ciò la nozione di tribù mantenne e accrebbe il proprio valore referenziale all'interno del discorso antropologico, almeno fino alle soglie degli anni settanta. Gli antropologi continuarono infatti a parlare della tribù come di una entità sociale dotata di certe caratteristiche che, con il tempo, vennero identificate come tipiche di questa forma di organizzazione sociale. Tale identificazione non eliminò dallo stesso discorso antropologico il significato più generico attribuito a questo termine, ma si può dire che esso stesso venne assumendo una forma più definita grazie allo sforzo, compiuto da vari ricercatori, di concettualizzare fenomeni nuovi che cadevano sotto lo sguardo etnografico.

Uno di questi fenomeni che contribuirono a precisare i contenuti della nozione di tribù e a routinizzarne l'utilizzazione fu una forma particolare di organizzazione sociale, normalmente definita 'segmentaria' nella letteratura antropologica. Si tratta essenzialmente di una organizzazione sociopolitica acefala, priva cioè di una autorità politica centralizzata, articolata in gruppi di discendenza (i lignaggi) politicamente indipendenti e legati tra loro da rapporti genealogici (non importa se reali o fittizi) i quali servono da criterio regolatore delle dinamiche delle alleanze in caso di conflitto. Benché già noto fin dai tempi delle osservazioni di F.C. Volney (v., 1787) e di J.L. Burckhardt (v., 1831) sui Beduini del Vicino Oriente, questo tipo di organizzazione sociopolitica fu studiato per la prima volta in maniera sistematica da E.E. Evans-Pritchard (v., 1940) in relazione ai Nuer del Sudan, una popolazione agropastorale organizzata in tribù, ognuna delle quali suddivisa in sezioni e sottosezioni (i lignaggi nella loro diversa ampiezza genealogica).

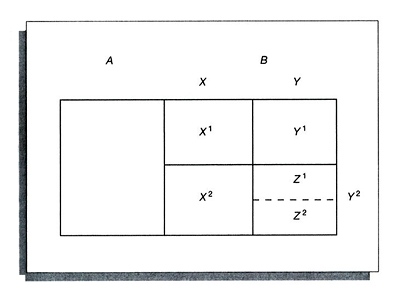

Secondo il modello delineato da Evans-Pritchard, le tribù nuer (definite come "raggruppamenti genealogici massimi") non costituivano entità politiche permanenti. L'unione di ciascuna di esse era infatti possibile solo come effetto dell'aggregazione di tutti i lignaggi ('segmenti') che la componevano. Questi ultimi, d'altra parte, potevano aggregarsi tra loro solo in risposta a una minaccia esterna, riprendendo la loro autonomia politica una volta che tale minaccia si fosse esaurita. I lignaggi erano anche soggetti a dinamiche di opposizione e di aggregazione, di conflitto e di alleanza all'interno della tribù, confermando così che, sul piano politico, la tribù non poteva essere considerata come un'entità stabile e permanente. Per meglio intendere la dinamica delle opposizioni e delle alleanze descritta da Evans-Pritchard a proposito dei Nuer sarà opportuno rifarsi al seguente schema, tratto appunto dalla sua opera etnografica del 1940.

Il commento fornito da Evans-Pritchard (v., 1940, p. 199) a questo schema è il seguente: "Nella figura [...] quando Z¹ combatte Z², nessun'altra sezione ['segmento'] resta coinvolta. Quando Z¹ combatte Y¹, Z¹ e Z² si uniscono, e la loro unità è indicata come Y². Quando Y¹ combatte X¹, Y¹ e Y² si uniscono, e così fa X¹ con X². Quando X¹ combatte A, X¹, X², Y¹ e Y² si uniscono nell'unità B. Quando A fa una razzia contro i Dinka [vicini dei Nuer], A e B si uniscono". In questo caso A e B (che vengono definite "sezioni primarie") costituiscono, riunendosi, una tribù nuer. Infatti, precisa Evans-Pritchard: "Questo principio della segmentazione e dell'opposizione dei segmenti è lo stesso in ogni sezione di tribù e si estende, oltre la tribù, alle relazioni fra tribù" (ibid.).

In quanto studio di 'antropologia politica', il lavoro di Evans-Pritchard rappresentava un avanzamento notevole rispetto a quelli che avevano messo in evidenza la dimensione segmentaria di un certo numero di società. Infatti, oltre a dimostrare l'esistenza di relazioni intrasocietarie chiaramente riconoscibili come 'politiche' le quali, per poter essere considerate tali, non avevano bisogno di fondarsi sulla presenza di una qualche autorità centrale e permanente, lo studio sui Nuer sottopose all'attenzione degli antropologi un nuovo modo di intendere le società 'segmentarie' e il principio della 'segmentazione'. Quello della segmentazione, infatti, era un fenomeno già conosciuto nella letteratura socio-antropologica. Già É. Durkheim (v., 1893), ad esempio, rifacendosi ai lavori di alcuni etnografi francesi sulle popolazioni sedentarie e nomadi del Maghreb, aveva parlato di 'società segmentarie' intendendo indicare con questa espressione (e usando la metafora del lombrico) quelle società presso le quali la crescita demografica dà origine a nuove unità sociali concepite come repliche di quelle preesistenti. Anche Evans-Pritchard aveva riconosciuto la natura 'strutturalmente equivalente' dei segmenti (lignaggi, sezioni, ecc.) di cui era costituita la società nuer. Ma anziché attribuire a essi l'esclusiva natura di raggruppamenti sociali analoghi sul piano morfologico, egli ne aveva colto la caratteristica peculiare di strutture 'dinamiche', capaci di configurare e riconfigurare continuamente il quadro dell'azione politica dei loro componenti.

Lo studio di Evans-Pritchard sull'organizzazione sociopolitica nuer fu tuttavia all'origine di un fenomeno di 'routinizzazione' nell'uso del termine tribù (come del resto nell'uso del cosiddetto 'modello segmentario'). Tale routinizzazione riguardò soprattutto - anche se non esclusivamente - l'antropologia di ispirazione funzionalista. L'idea che con il termine tribù fosse possibile designare delle entità sociali fondate sulla presenza di segmenti politici a loro volta costituiti sulla base di legami genealogici (tanto reali quanto fittizi) si affermò soprattutto in Gran Bretagna nel corso degli anni quaranta e cinquanta. Ciò avvenne in concomitanza con l'adozione, da parte degli antropologi, di una rappresentazione della tribù come entità definibile sulla base di un'omogeneità linguistica e culturale in grado di distinguerla da altre tribù vicine.

Quest'idea complessiva della tribù come aggregato sociale, culturale e linguistico non si diffuse però soltanto tra gli antropologi funzionalisti. Essa era infatti retaggio di un'epoca in cui i non occidentali, specialmente i popoli privi di tradizioni scritturali e quindi di norma considerati 'senza storia', erano definiti in opposizione ai popoli 'civilizzati' (occidentali e non, come gli Arabi, gli Indiani e i Cinesi). Tuttavia, tra gli antropologi del primo dopoguerra, l'adozione di tale idea della tribù rispondeva, più che a un atteggiamento di superiorità nei confronti dei popoli a lungo ritenuti 'inferiori', alle esigenze imposte dalla ricerca accademica che prescriveva inchieste sul campo finalizzate alla descrizione di una particolare società o cultura. Per gli antropologi funzionalisti, soprattutto britannici, si trattava di studiare il 'funzionamento' dell'organizzazione sociale di una determinata comunità. Per gli antropologi americani, più propensi allo studio delle espressioni culturali che non delle relazioni sociali, l'obiettivo era quello di pervenire alla descrizione di una 'configurazione' culturale, tipica di una certa popolazione e distinta da quella di tutte le altre (v. Benedict, 1934).

Un effetto importante di quest'uso del termine tribù fu che esso contribì all'affermarsi, nell'antropologia, di un approccio 'discontinuista', tale cioè da presentare le realtà socioculturali studiate dagli antropologi come isolati praticamente privi di connessioni reciproche rilevanti per la comprensione di ciascuno di essi. Gran parte degli studi raccolti in due opere classiche dell'antropologia sociale britannica, pubblicate rispettivamente nel 1940 e nel 1950, African political systems (curato da M. Fortes e da E. Evans-Pritchard) e African systems of kinship and marriage (a cura di A.R. Radcliffe-Brown e D. Forde), contengono dati di indubbia rilevanza etnografica e analisi di notevole spessore sul piano teorico. Tuttavia i contesti sociali cui fanno riferimento i saggi contenuti in questi volumi sono presentati dai rispettivi autori come coincidenti con realtà sociali, politiche, culturali e linguistiche del tutto indipendenti da flussi economico-sociali, relazioni politiche, scambi culturali significativi con altri gruppi vicini e del tutto simili. Questa rappresentazione della tribù come entità politica, sociale, culturale e linguistica raggiunse forse l'effetto di massima routinizzazione nel volume a cura di J. Middleton e D. Tait del 1958, intitolato Tribes without rulers, dove una serie di società 'segmentarie' africane venivano analizzate come altrettanti universi distinti.

Nonostante questa tendenza fortemente individualizzante della pratica etnografica, la quale fece in pratica della tribù un sinonimo di società e/o di cultura particolare, nel linguaggio dell'antropologia il termine continuò anche a essere impiegato come un'etichetta generica sotto la quale era possibile classificare in pratica quasi tutte le forme di organizzazione sociale diverse da quelle statuali. Ancora nel 1964, ad esempio, l'antropologo americano J. Honigman, nella voce Tribe del Dictionary of the social sciences, classificava le tribù in tre gruppi principali: a) le tribù acefale non segmentarie (ossia tutte le forme di aggregazione sociale tipiche dei popoli a basso livello tecnologico, non fondate sui gruppi di discendenza genealogicamente interrelati); b) le tribù acefale segmentarie (per esempio i Nuer studiati da Evans-Pritchard); c) le tribù centralizzate (quelle in cui era possibile registrare la presenza dei capi e dove le dinamiche della segmentazione perdevano la loro efficacia politica). Stando a questa definizione, i cacciatori-raccoglitori della foresta equatoriale africana, i Beduini d'Arabia e gli Hawaiani avrebbero potuto tutti egualmente essere qualificati come 'tribali' (v. Honigman, 1964).

Le prime critiche

In genere gli studi di cui si è parlato fino ad ora trascuravano le osservazioni, per la verità sempre piuttosto incidentali e asistematiche, di quanti avevano cominciato a esprimere dubbi sulla possibilità di attribuire alla nozione di tribù un potere referenziale diretto. Tra questi è da ricordare S.F. Nadel, che nel suo studio sui Nuba (Sudan) del 1947 mise seriamente in dubbio l'idea che fosse possibile riscontrare sul campo qualcosa che potesse corrispondere in maniera univoca a ciò che veniva normalmente definito tribù. Mettendo l'accento sulla definizione di tribù come prodotto di un sentimento di comune appartenenza, sostenne che tale autopercezione non trovava riscontro in fenomeni empirici quali la cultura, la lingua e l'organizzazione sociale. Egli faceva infatti osservare come individui che si consideravano appartenenti a gruppi diversi (ossia a ciò che gli antropologi avrebbero definito tribù differenti) erano in realtà culturalmente e linguisticamente omogenei, mentre altri che si consideravano appartenenti allo stesso raggruppamento non possedevano quelle comuni caratteristiche culturali e linguistiche normalmente considerate come elementi costitutivi di un raggruppamento tribale. Le conclusioni di Nadel erano di conseguenza drastiche: "L'idea tribale perciò è radicata in una teoria della diversità culturale, la quale ignora o scarta le variazioni esistenti come se non esistessero, e ignora e sottovaluta le uniformità al di là dei confini che essa stessa si è data. La tribù esiste non in virtù di una qualche unità o somiglianza oggettiva, ma in virtù di un'unità ideologica, e di una somiglianza accettata come un dogma" (v. Nadel, 1947, p. 13).

Le osservazioni di Nadel spostavano dunque radicalmente il problema da un piano di tipo sostanziale (la definizione della tribù come entità dotata di certe caratteristiche empiricamente individuabili) a un piano 'ideologico', cioè il piano della rappresentazione soggettiva dell'appartenenza. Per lungo tempo ignorate dalla comunità antropologica, le osservazioni di Nadel furono riprese, come vedremo, solo molti anni dopo e in un contesto problematico differente, anche se per molti aspetti non dissimile, da quello relativo alla nozione di tribù: la discussione sull'etnicità.

Oltre alle osservazioni di chi, come Nadel, poneva l'accento sulla non riscontrabilità della tribù a livello empirico, vi furono anche i lavori di quanti, pur non entrando nel merito della discussione, contribuirono a erodere l'idea di tribù intesa come unità sociopolitica, culturale e linguistica distinta. Tra questi lavori potremmo citare, a titolo di esempio, quelli etnografici sui nomadi del deserto arabico (v. Musil, 1928). Da questi ultimi risultava in maniera evidente il fatto, peraltro risaputo già da molto tempo (v. Pouillon, 1996), che le tribù beduine non erano affatto gruppi culturalmente e linguisticamente distinti, bensì del tutto analoghi. Tale analogia riguardava anche la forma dell'organizzazione sociale, assimilabile a quella descritta dal modello segmentario, di cui peraltro essa fu, come è stato dimostrato, la principale ispiratrice (v. Eickelman, 1981).

Da un punto di vista di storia critica dell'antropologia, l'etnografia degli arabi nomadi ci fornisce, proprio in relazione al termine tribù, uno spunto di riflessione sulla terminologia impiegata dagli studiosi di questa disciplina. Non sarà infatti fuori luogo notare come il termine in questione sia stato impiegato per individuare quello che presso queste popolazioni si ritiene sia comunemente il raggruppamento genealogico massimo di riferimento identitario, espresso il più delle volte, ma non sempre, con il termine qabila. In molti casi, però, tale raggruppamento di riferimento può essere espresso mediante altri termini i quali, nelle intenzioni degli antropologi, indicherebbero invece raggruppamenti meno ampi della qabila. Non si tratta qui di un problema di utilizzazione contestuale di termini diversi per indicare il gruppo di appartenza (più o meno ampio a seconda degli individui e dei gruppi che si vogliono indicare come parenti o alleati). Si tratta invece di un uso alternativo dei termini, dal momento che la nozione di qabila, oltre a esprimere nella lingua araba un'idea di unione e di opposizione al tempo stesso (da questo punto di vista una rappresentazione culturale traducibile nel modello segmentario di Evans-Pritchard), riflette anche un elemento di superiorità sociale detenuto da alcuni raggruppamenti, superiorità comunemente accettata anche da coloro che non possono definire il proprio gruppo mediante l'uso di questo termine. Applicato indiscriminatamente a tutti i gruppi beduini, il termine tribù, come traduzione di qabila, rischia di far perdere di vista quelle sfumature culturali e quelle differenze sociali che non possono risultare da una visione formale dei raggruppamenti tribali concepiti come semplici aggregati dinamici di segmenti.

L'etnografia beduina del periodo tra le due guerre mondiali non diede solo un notevole contributo alla relativizzazione dell'uso del termine tribù; essa mise anche in evidenza alcuni aspetti delle unità sociali così definite, fornendo gli elementi per una diversa comprensione della loro formazione. Gli studi sui Beduini d'Arabia e del Vicino Oriente, infatti, avevano posto in luce il fatto che le entità sociopolitiche così indicate nella letteratura erano il frutto, almeno in molti casi, di meccanismi di risposta messi in atto dai nomadi del deserto per far fronte alla pressione delle unità politiche sedentarie. Sfruttando la capacità di aggregazione dinamica dei loro 'segmenti' (lignaggi o gruppi di discendenza patrilineari), le comunità beduine potevano dar vita a vasti conglomerati sociopolitici, i cui rapporti erano per lo più espressi nell'idioma della comune origine genealogica (v. Rosenfeld, 1965; v. Meeker, 1979). Questa conclusione, suffragata da osservazioni etnografiche e da dati storici inoppugnabili, poneva le basi per una profonda riconsiderazione delle origini del tipo di organizzazione sociale solitamente definito tribù nella letteratura antropologica. Se ciò che gli antropologi chiamavano tribù (limitando questa definizione ad aggregati sociopolitici privi di autorità centrale e permanente, e fondati sulle relazioni parentali che intercorrono tra i segmenti che le componevano) era una risposta alla pressione esercitata su certe comunità da un potere politico centralizzato (protostatuale o statuale), come era possibile considerare le società tribali come 'primitive'? E soprattutto come era possibile ritenere la tribù una forma di organizzazione della comunità storicamente anteriore agli Stati?

La tribù come stadio evolutivo

Tra gli anni cinquanta e sessanta si sviluppò infatti, prevalentemente negli Stati Uniti, un filone di ricerca il quale si proponeva di tracciare una tipologia delle forme di organizzazione sociale e culturale coerentemente a una visione evolutiva multilineare delle comunità umane. Il 'neoevoluzionismo', come questa corrente venne appunto chiamata, non era la riedizione dell'evoluzionismo culturale ottocentesco, per il quale la storia dell'umanità aveva seguito un cammino rettilineo dallo stadio primitivo a quello civilizzato. Del vecchio evoluzionismo quello 'nuovo' riprendeva l'idea che le differenti forme di organizzazione sociale osservabili a livello etnografico potessero essere classificate in un ordine di crescente complessità. I neoevoluzionisti assumevano inoltre, come dato centrale, l'idea di una progressiva moltiplicazione e specializzazione dei gruppi sociali, fenomeni ai quali si accompagnava necessariamente una sempre maggiore integrazione del corpo sociale nel suo complesso (anche in questo riprendendo le idee del vecchio evoluzionismo). Tuttavia, come già accennato, diversamente dall'evoluzionismo classico il neoevoluzionismo intendeva attribuire a tale complessità le caratteristiche di un fenomeno non unilineare, bensì multilineare, negando così la pretesa natura rettilinea del 'progresso' umano postulata dagli evoluzionisti del XIX secolo. Il neoevoluzionismo si distingueva da quello ottocentesco anche per altri aspetti. Tra questi la ricerca, da parte di alcuni degli antropologi che si muovevano in accordo con tale prospettiva (v. Service, 1962), di 'livelli di integrazione socioculturali' i quali giustificassero la differenza tra i vari tipi di organizzazione. Gli antropologi neoevoluzionisti tentarono, di conseguenza, di inserire la tribù all'interno delle loro tipologie distinguendola dalle altre forme di organizzazione sulla base di criteri tanto formali quanto sostanziali. Pur collocandone la comparsa nel Paleolitico, quando si costituirono le prime vaste comunità di cacciatori, gli antropologi neoevoluzionisti non avevano, contrariamente ai loro colleghi del secolo precedente, alcuna pretesa di eleggere le odierne popolazioni tribali a rappresentanti delle società di quell'epoca remota.

In uno studio del 1961 M.D. Sahlins considerava la tribù come una forma di organizzazione intermedia rispetto alle bande di cacciatori-raccoglitori da un lato e alle società di capi dall'altro, quest'ultime essendo 'seguite' dalla comparsa delle società statuali. Per Sahlins le tribù differivano tuttavia in maniera sostanziale a seconda che si trattasse di tribù 'segmentarie' o di tribù 'con capi'. Le tribù segmentarie, come quelle dei Nuer studiate da Evans-Pritchard o dei Tiv della Nigeria studiate dai coniugi Bohannan (v., 1953), costituivano secondo Sahlins un tipo di organizzazione sociopolitica particolarmente adatto a mobilitare la popolazione in caso di conflitto a scopo di razzia e di espansione territoriale. Le tribù con capi, invece, come i domini polinesiani, rappresentavano una prima forma di società centralizzata, anche se ancora molto lontana dallo Stato per il ruolo rilevante svolto in seno a essa dai rapporti di parentela (v. Sahlins, 1961). Da parte sua E.R. Service, il quale condivideva lo schema evolutivo in quattro stadi di Sahlins, cercò di individuare i criteri sostanziali - oltre che formali - in base ai quali una organizzazione di tipo tribale potesse essere distinta da una società di bande. Poiché secondo Service (v., 1962) la tribù è costituita da gruppi familiari omologhi e autonomi, essa tende a dividersi e a frammentarsi nei suoi elementi, riprendendo così l'aspetto di un aggregato effimero di bande. Service concepisce qui la tribù come costituita da segmenti, proprio nel senso in cui Durkheim impiegava questa nozione (diverso cioè dal significato attribuitole da Evans-Pritchard); questi segmenti, per potersi mantenere uniti, devono elaborare istituzioni che siano di cemento alle unità che compongono la tribù. Tali istituzioni, di natura militare, religiosa, rituale, sportiva, ecc. (chiamate da alcuni autori "sodalizi pantribali"), costituirebbero allora ciò che lo stesso Service chiama il "livello di integrazione socioculturale" specifico della tribù (e diverso dai 'livelli' integrativi specifici della banda, delle società con capi, e dello Stato).

Dalla fine della tribù all'invenzione dei tribalismi

Gli studi relativi alla formazione di aggregazioni sociali definibili come tribali, almeno per quanto riguarda alcune aree del mondo antico (Medio Oriente, Sudest asiatico), mostravano però, come si è visto, che l'idea di una priorità storica della tribù rispetto allo Stato fosse in tale contesto insostenibile. In questo modo essi mettevano in crisi l'idea, tipica del neoevoluzionismo, della tribù come forma di organizzazione sociale 'intermedia'. Da allora è invalso un uso estremamente circostanziato del termine, e non sono mancati i tentativi di collegarne l'impiego in ambito antropologico con quello che ne possono aver fatto in passato le amministrazioni coloniali e ne possono fare oggi i governi postcoloniali, fino a considerarne l'utilizzazione da parte degli stessi attori sociali come frutto di un'introiezione della rappresentazione della tribù trasmessa loro dalle autorità coloniali e postcoloniali attraverso interventi giuridici, censimenti, progetti di sviluppo, prelievo fiscale, leva militare, ecc., nonché in conseguenza del lavoro degli stessi antropologi (v. Eickelman, 1981).

Alla fine degli anni sessanta una serie di lavori critici avevano infatti segnato il tramonto della nozione di tribù. Nel 1970 l'antropologo sudafricano A. Southall intitolò significativamente un suo lavoro The illusion of tribe, mettendo l'accento sulla natura appunto 'illusoria' di questa forma di organizzazione sociale, nata dallo sguardo 'pre-giudiziale' dell'antropologo. Per Southall, "qualunque definizione di tribù venga scelta [tra quelle proposte], le divergenze empiriche sono così grandi, diffuse e frequenti da rendere il concetto di tribù, così come questo esiste nella letteratura, improponibile" (v. Southall, 1970, p. 32). La 'tribalizzazione' dei popoli studiati dall'antropologia, egli aggiungeva, aveva coinciso con una operazione non diversa, nei risultati, dalla frammentazione della realtà etnografica in tante 'società' e 'culture' distinte. Due anni prima della pubblicazione del lavoro di Southall, nel 1968, uscì negli Stati Uniti una raccolta di scritti intitolata molto significativamente Essays on the problem of tribe (v. Helm, 1968), i quali ridiscutevano da vari punti di vista, e in relazione a contesti etnografici molto differenti, la validità teorica della nozione. Da questa discussione, nata sull'onda delle obiezioni teoriche sollevate in precedenza da più parti (v. Fried, 1967), emergeva non solo la definitiva consapevolezza dello scarsissimo potere analitico della nozione, ma anche la stretta affinità esistente tra i problemi posti dall'utilizzazione di questo termine e da quella di un termine utilizzato spesso con un significato analogo: quello di etnia. Come abbiamo visto, il termine tribù (tribe) è stato usato per designare, oltre che una specifica forma di organizzazione sociale priva di un vero centro politico e fondata sulla solidarietà dei membri del gruppo di discendenza, anche un gruppo con una propria cultura, una propria lingua, una propria religione, ecc. Non esistendo in inglese il corrispondente del termine francese ethnie o di quello italiano 'etnia' (quest'ultimo essendo presente in inglese solo nella forma aggettivale: ethnic group, ethnic identity, ethnic boundary, ecc.), quello di tribù era stato impiegato in un senso del tutto analogo. È così che l'accostamento dei termini, effetto di una loro sovrapposizione, rivelò la natura sostanzialmente simile dei problemi relativi alla utilizzazione di entrambi, favorendo quella riflessione che ha portato a una loro decostruzione e ha indotto ad attribuire la natura di 'finzione' tanto al concetto di tribù che a quello di etnia (v. Amselle, 1990).

D'altra parte le similitudini tra il termine di tribù e quello di etnia non sono solo sostanziali (intendendo con ciò quelle caratteristiche che il ricercatore e/o l'attore sociale attribuisce a delle entità così definite e non, viceversa, le caratteristiche oggettivamente possedute da tali entità). Innanzitutto vi è la questione dell'appartenenza come autopercezione la quale, come ha messo in luce il già menzionato studio di Nadel del 1947, non può fondarsi su criteri oggettivi ma solo ed esclusivamente su un 'dogma'. Inoltre, non si deve dimenticare come tribù ed etnia siano state spesso considerate forme dell'esistenza sociale capaci di plasmare - caricandolo di fattori emotivi - l'atteggiamento politico di intere comunità. L'aver considerato il 'tribalismo' come la ricomparsa di una sopravvivenza, nel contesto della modernità, di strutture di relazioni e di concezioni della società di tipo 'arcaico' ('tribale'), come nel caso dei cosiddetti 'tribalismi' africani contemporanei, non è stata una operazione molto diversa da quella che consiste nel considerare la conflittualità etnica, in Europa o in altre aree del pianeta, come l'effetto di una 'reinsorgenza' di sentimenti 'atavici' collegabili a differenze oggettive sul piano sociale, culturale, linguistico, religioso, ecc. Di fatto, come studi anche non più recenti (v. Cohen, 1974) hanno messo bene in evidenza, tali tribalismi ed etnicismi altro non sono, almeno nella maggioranza dei casi, che una risposta al venir meno di strutture (istituzioni) e rappresentazioni (ideologie) unificanti, risposta che ha solo la parvenza del 'ritorno della tradizione'. Tale tradizione, cui questi tribalismi ed etnicismi si appellano nel tentativo di legittimare le differenze, la competizione e il conflitto tra gruppi, è in realtà il più delle volte frutto di una 'invenzione' che, riprendendo simboli culturali avulsi dal loro contesto, costruisce attorno a essi una identità nuova e, tuttavia, rappresentata e presentata come 'autentica' (v. Fabietti, 1995). Non si può ignorare il fatto che in molte circostanze i simboli investiti di nuovi significati, o il cui significato viene ritualizzato in tali circostanze, appartengono al patrimonio culturale dei gruppi in questione (v. Smith, 1986); tuttavia questi simboli non vanno letti come un 'ritorno dell'identità autentica', ma come un 'medium' attraverso cui i gruppi possono elaborare una rappresentazione di sé coerente con l'azione che essi intraprendono. Invece di costituire delle 'reinsorgenze' di tratti arcaici, i tribalismi e gli etnicismi contemporanei sono di fatto manifestazioni pratico-simboliche della concorrenza tra gruppi che tentano di accedere a nuove risorse messe in circolazione dagli Stati coloniali o postcoloniali, dagli interventi umanitari e dagli investimenti internazionali, oppure della lotta tra gruppi emergenti al fine di occupare posizioni vantaggiose all'interno di un quadro politico in disgregazione, come hanno mostrato i casi di conflitto etnico nella ex Iugoslavia e in alcune delle ex Repubbliche sovietiche (v. Khazanov, 1995). (V. anche Antropologia ed etnologia; Cacciatori e raccoglitori, società di; Etnici, gruppi; Società primitive).

Bibliografia

Amselle, J.-L., Logiques métisses. Anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs, Paris 1990.

Benedict, R.F., Patterns of cultures, New York 1934 (tr. it.: Modelli di cultura, Milano 1960).

Bohannan, L., Bohannan, P., The Tiv of Central Nigeria, London 1953.

Burckhardt, J.-L., Notes on the Bedouins and the Wahabys, London 1831.

Cohen, A., Two-dimensional man. An essay on the anthropology of power and symbolism in complex societies, London 1974.

Durkheim, É., De la division du travail social: étude sur l'organisation des sociétés supérieures, Paris 1893 (tr. it.: La divisione del lavoro sociale, Milano 1962).

Eickelman, D.F., The Middle East. An anthropological approach, Englewood Cliffs, N.J., 1981, 1989² (tr. it. parziale: Popoli e culture del Medio Oriente, Torino 1993).

Evans-Pritchard, E.E., The Nuer, London 1940 (tr. it.: I Nuer, Milano 1975).

Fabietti, U., L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, Roma 1995.

Fortes, M., Evans-Pritchard, E.E. (a cura di), African political systems, London 1940.

Fried, M.H., The evolution of political society, New York 1967.

Helm, J. (a cura di), Essays on the problem of tribe, Seattle, Wash., 1968.

Honigman, J., Tribe, in A dictionary of the social sciences, Glencoe, Ill., 1964.

Jenkins, R., Social anthropological models of inter-ethnic relations, in Theories of race and ethnic relations (a cura di J. Rex e D. Mason), Cambridge 1986.

Khazanov, A.M., After the USSR. Ethnicity, nationalism, and politics in the Commonwealth of independent States, Madison, Wis., 1995.

Malinowski, B., Argonauts of the Western Pacific, London 1922 (tr. it.: Argonauti del Pacifico occidentale, Roma 1973).

Meeker, M.E., Literature and violence in North Arabia, Cambridge 1979.

Middleton, J., Tait, D. (a cura di), Tribes without rulers, London 1958.

Morgan, L.H., League of the Ho-de'-no-sau-nee, Iroquois, Rochester 1851.

Morgan, L.H., Ancient society, or researches in the lines of the human progress from savagery through barbarism to civilisation, New York 1877 (tr. it.: La società antica, Milano 1970).

Musil, A., The manners and customs of the Rwala Bedouins, New York 1928.

Nadel, S.F., The Nuba, Oxford 1947.

Pouillon, F., Bédouins des Lumières, Bédouins romantiques: mouvement littéraire et enquête sociologique dans le voyage en Orient (XVIIIe-XIXe siècles), in The anthropology of tribal and peasant pastoral societies (a cura di U. Fabietti e P.C. Salzman), Pavia 1996.

Radcliffe-Brown, A.R., Forde, D. (a cura di), African systems of kinship and marriage, London 1950.

Rosenfeld, H., The social composition of the military in the process of State formation in the Arabian desert, in "Journal of the Royal Anthropological Institute", 1965, LXXXV, pp. 75-86, 174-194.

Sahlins, M.D., The segmentary lineage: an organization of predatory expansion, in "American anthropologist", 1961, LXIII, pp. 322-345 (tr. it.: Il lignaggio segmentario: una organizzazione per l'espansione predatoria, in Dalla tribù allo Stato. Saggi di antropologia politica, a cura di U. Fabietti, Milano 1991).

Service, E.R., Primitive social organization, New York 1962 (tr. it.: Organizzazione sociale primitiva, Torino 1983).

Smith, A.D., The ethnic origins of nations, Oxford 1986 (tr. it.: Le origini etniche delle nazioni, Bologna 1992).

Southall, A.W., The illusion of tribe, in "Journal of African and Asian studies", 1970, V, pp. 28-50.

Volney, F.C., Voyage en Egypte et en Syrie, Paris 1787 (tr. it.: Viaggio in Egitto e in Siria, Milano 1974).