Tra proliferazione di organismi pubblici e crescita di burocrazie ibride

Tra proliferazione di organismi pubblici e crescita di burocrazie ibride

L’avvio delle regioni e l’affermazione del regionalismo, oltre a dare attuazione al dettato costituzionale attraverso il disegno del legislatore degli anni Settanta, ha rappresentato soprattutto per gli attori implicati nella sua realizzazione l’occasione per concretizzare un «progetto politico» di innovazione istituzionale. Concepite come enti di indirizzo e di programmazione legislativa, alle regioni fu assegnato il compito di veicolare verso gli enti locali, attraverso l’esercizio di un ampio potere di delega, funzioni svolte fino a quel momento dalle amministrazioni centrali.

Dotate di un’organizzazione «leggera» in termini di uffici e di personale, si candidavano, dunque, a conquistare ampi spazi di sovranità politica e amministrativa. Eppure, valutata già alla fine degli anni Ottanta come un’occasione mancata, la regionalizzazione sembrò incagliarsi, fin dai primi passi, nelle pastoie di un sistema politico e istituzionale farraginoso e incapace di integrare un cambiamento che faceva del «decentramento di funzioni» il perno di un processo più ampio di trasformazione. La distanza che si generò tra il modello istituzionale e amministrativo di regione, disegnato dalle norme, e quello effettivamente atteso dalla cultura regionalista potrebbe forse trovare una spiegazione nell’espansione delle funzioni pubbliche, determinata negli anni Settanta dalla pressante richiesta di politiche di welfare che proveniva dalla società e dal mondo economico a cui non seguirono, tuttavia, risposte adeguate e soluzioni efficaci da parte dello Stato. In questo scenario, le regioni avrebbero potuto svolgere un ruolo strategico se dotate «degli strumenti di spesa e di intervento che gli mancavano», consentendo così allo Stato di scaricare verso la periferia del sistema stesso il deficit di legittimazione provocato dall’inefficienza delle prestazioni pubbliche. In questo senso la regione ‒ è stato osservato ‒ «sarebbe stata il tipo di ente effettivamente richiesto e voluto, uno strumento per la gestione di politiche di welfare impraticabili (per diversi motivi) dal centro» (D’Albergo 1991, p. 187).

Seppure con lentezza le regioni riuscirono, tuttavia, a imporsi come soggetti autonomi dell’ordinamento in quanto capaci di introdurre, insieme alla crescita del sistema degli enti locali, una trasformazione verso un modello che, nel tempo, ha fatto del «pluralismo degli ordinamenti» il punto di forza della sua essenza. Se assumiamo il punto di vista di Massimo Severo Giannini (1915-2000), che considerava le regioni come l’espressione di gruppi o collettività territoriali «naturali», preesistenti agli enti, e perciò originate da ampi processi di trasformazione degli ordinamenti territoriali nella loro funzione di «portatori di tutti gli interessi e le istanze locali», abbiamo la possibilità di ricondurre la complessità del sistema regionale nel paradigma dello Stato contemporaneo. Inteso come «centro di affluenza e di selezione» non più «esclusivo e assoluto», esso si presentava composto da una costellazione di enti politici e amministrativi che a loro volta generavano altri organismi amministrativi (C. Desideri, Il regionalismo di Giannini, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2000, p. 1201).

Sotto questa angolatura, l’intervento delle regioni – osservato nella sua massima ampiezza ‒ è stato particolarmente attivo così da dar vita negli anni a un complesso di enti e organismi strumentali regionali talmente numeroso da riproporre la riflessione sui rischi del modello fin qui descritto. Si è andato consolidando infatti, come avremo modo di osservare, un quadro caratterizzato più dalla frammentazione degli ordinamenti promotori di un pericoloso policentrismo delle funzioni (Cassese 2002) che da un sistema di crescita armonico e «cooperativo» di tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio delle funzioni pubbliche. Il ricorso da parte delle regioni a forme organizzative di gestione dei servizi riconducibili al modello dell’amministrazione «per enti» ‒ caratterizzato inizialmente dalla volontà di conseguire una più efficiente azione pubblica attraverso la costituzione di organismi (aziende autonome, enti pubblici economici, consorzi, società a controllo pubblico) funzionali all’erogazione diretta di servizi – ha rappresentato, nella sua effettività, un’occasione formidabile per delegare tutte quelle attività non strettamente riconducibili alla programmazione e alla regolazione proprie dell’ente di governo. Ha, però, introdotto un rischioso meccanismo di «affidamento» che, dove non sufficientemente governato, ha generato una proliferazione di centri di decisione composti da burocrazie ibride e da forti spinte all’autodeterminazione. Tale modello, inoltre, analogamente a quanto accaduto per gli enti statali negli anni immediatamente precedenti alla nascita delle regioni, non è stato sempre uguale a se stesso ma ha subito – via via che si affrancava dai vincoli definiti dalle leggi quadro nazionali ‒ profonde trasformazioni (Putnam, Leonardi, Nanetti 1985).

A partire dagli anni Novanta, in particolare, si osserva una moltiplicazione di enti, società e istituzioni private e la conseguente ibridazione della classe dirigente regionale con rappresentanti del mondo della produzione e delle istituzioni sociali private (Melis 1996).

La ricerca si pone l’obiettivo di analizzare la genesi del «trasferimento» da parte dello Stato alle regioni del modello di amministrazione per enti, le principali fasi del suo attecchimento a livello territoriale, la successiva corsa alla proliferazione di enti e organismi territoriali e locali con conseguenze sulla frammentazione e ibridazione della classe dirigente locale.

In altri termini si assume che la creazione – a partire dai primi anni Settanta ‒ di nuove istituzioni regionali, accanto a quelle tradizionali di governo (ministeri, regioni e comuni), possa essere ricondotta a due modelli fondamentali di organizzazione dell’azione amministrativa: il primo rintracciabile nella nozione di ente pubblico regionale dotato di piena autonomia organizzativa e finanziaria e finalizzato a svolgere funzioni pubbliche (Rossi 1991); il secondo in quella di organismo pubblico, strumentale alle funzioni assegnate dall’ente territoriale, dotato di forma giuridica privata e dunque caratterizzato come impresa ma tuttavia vincolato ad agire sul mercato secondo regole che ne delimitano l’azione in virtù della funzione pubblica esercitata (Florenzano 2008).

Le regioni delineano i compiti e le funzioni degli enti pubblici regionali

Le condizioni per consentire alle regioni di organizzare i propri uffici e il personale e di cominciare a operare immediatamente erano previste dalla Costituzione. L’art. 118 (ultimo comma) stabiliva che esse potevano svolgere le funzioni amministrative mediante delega agli enti locali o attraverso i loro uffici. Le regioni erano, inoltre, dotate della competenza legislativa e amministrativa che permetteva loro di istituire uffici regionali (art. 117) da organizzare attraverso procedure formalizzate di mobilità del personale delle amministrazioni centrali (VII disposizione transitoria finale). L’art. 117 prevedeva anche la facoltà delle regioni di normare nell’ambito degli enti amministrativi dipendenti in quanto dotate della capacità di istituire soggetti diversi e separati dall’ente regionale stesso. Non era esclusa neanche la possibilità di costituire imprese a partecipazione regionale nel quadro di una capacità più generale ed estesa dell’ente territoriale di offrire servizi mediante soggetti capaci di agire attraverso attività di mercato (Barone 1973).

Per disporre il funzionamento delle proprie strutture le regioni potevano scegliere tra diversi modelli organizzativi che, sempre all’interno dei vincoli costituzionali, presentavano ampi profili di libertà e che potevano essere ricondotti a quattro tipologie di azione: la delega di funzioni agli enti locali e il relativo utilizzo degli uffici e del loro personale; la gestione di funzioni presso le strutture organizzative proprie dell’amministrazione regionale; la creazione di enti pubblici dipendenti dalle regioni; la costituzione di imprese a totale partecipazione regionale. Si può dire, dunque, che non mancassero, almeno sul piano della previsione costituzionale, gli strumenti istituzionali affinché si potesse dar vita a organizzazioni capaci di svolgere sul territorio le funzioni assegnate utilizzando tanto le forme e i modelli del diritto privato quanto i più tradizionali strumenti del diritto pubblico (D’Atena 1974).

Seppure strette tra due esperienze organizzative storicamente consolidate – quella statale e quella locale – le regioni erano messe in condizione di operare grazie a una strumentazione organizzativa sufficientemente nuova e flessibile, in una fase in cui gli enti locali percepivano se stessi ancora come quelle istituzioni «uniche» e «naturali», capaci di soddisfare la pressante domanda di servizi sociali che proveniva dalla società, e perciò in grado di assorbire anche le funzioni dei nascenti organismi regionali. Le regioni si orientarono subito verso un modello che in parte mutuava l’esperienza dei comuni nell’utilizzo di organismi da esse dipendenti per la gestione di funzioni pubbliche, introducendo così la questione dell’utilizzo dell’ente pubblico quale strumento di gestione di funzioni e attività delegate.

In quegli stessi anni però era in corso, all’interno delle amministrazioni centrali, un aspro dibattito sull’efficacia degli enti, considerati «spreconi» e inutili così da far scrivere a Guido Corso: «l’Ente pubblico veniva ora attaccato per un motivo di fondo: perché in esso era spezzato il rapporto tra amministrazione e rappresentanza politica (senza che valesse a salvaguardare tale rapporto il controllo ministeriale); perché attraverso l’ente pubblico si rafforzavano i gruppi di interesse, abilitati a un contatto diretto con l’amministrazione, non mediato dalla rappresentanza politica; perché al suo interno si costituivano poteri sezionali non controllati, con ampia disponibilità di risorse e di influenza, esercitati, ancora un volta, al di fuori dei modi propri della conoscenza e della sovranità popolare» (G. Corso, Gli enti regionali: profili organizzativi, in Regioni ed enti dipendenti, 1985, p. 5).

Si erano inseriti nel dibattito, fin dalle prime fasi di avvio delle regioni, anche alcuni esponenti di quel riformismo economico e istituzionale che diede vita al Progetto 80 (finalizzato a introdurre un approccio unificato alla pianificazione più volte raccomandato dalle Nazioni Unite), ritenendo tuttavia che il modello dell’ente pubblico potesse essere ancora considerato valido se sottoposto a una significativa trasformazione degli scopi e delle funzioni.

Manin Carabba intervenendo al convegno su «Programmazione economica e regionalizzazione del piano» ‒ organizzato dalla sezione economica del Partito socialista italiano nell’ottobre 1966 ‒ osservava che l’ingente numero di istituzioni ed enti pubblici attivi sul territorio regionale con competenze di ambito territoriale poteva essere affrontato efficacemente se si individuavano, una volta per tutte e in modo inequivocabile, le competenze e le funzioni da questi svolte. La preoccupazione di identificare in modo univoco, innanzitutto, la gerarchia tra i livelli di governo era dettata dalla rapida crescita del grado di autonomia degli enti locali rispetto allo Stato, un’autonomia (troppo spinta per alcuni) che si rifletteva in misura allarmante anche sugli enti pubblici e le imprese o le istituzioni partecipate operanti a livello regionale e locale (Merloni, Santantonio, Torchia 1988; Mannozzi, Visco Comandini 1990).

In vista, dunque, dell’avvio dell’azione di programmazione regionale, Carabba auspicava una riforma amministrativa che riuscisse a «mettere ordine» nelle diverse competenze senza per questo rinunciare al pluralismo degli organismi attivi sul territorio regionale e locale (Belcaro 1991).

L’ente pubblico, quindi, non veniva respinto in quanto forma organizzativa inappropriata o inutile ma per essere stato trasformato nel tempo, a partire dall’esperienza degli anni del fascismo e passando per le superfetazioni del dopoguerra, in uno strumento di moltiplicazione delle burocrazie, spesso spregiudicate nell’esercizio della loro azione amministrativa e fortemente «controllate» dai partiti politici (Salvati 1992). Come osserva, del resto, Guido Melis, «una serie di funzioni che altrimenti sarebbero dello Stato si allocano a metà strada, in questa curiosa nuova realtà che è rappresentata dall’ente pubblico economico. Ci si può domandare se questo sia un esempio di nuovo centralismo, di nuovo autoritarismo, se cioè attraverso questo forte ingabbiamento nella rete degli enti degli interessi altrimenti autonomi e liberi, una cappa di ferro venga calata sulla società e sulla dialettica degli interessi economico-sociali, oppure se non si debba ravvisare nel fenomeno un modo degli interessi di farsi potere pubblico, di diventare parte del potere pubblico, un modo di farsi valere, di farsi ascoltare, di contare, un modo dei gruppi di autogestire i propri interessi» (G. Melis, La pubblica amministrazione, in Costituente, Costituzione, riforme costituzionali, a cura di M. De Nicolò, 1998, p. 55).

È possibile leggere, anche sotto questa angolazione, una parte della vicenda istituzionale che ha caratterizzato la proliferazione degli enti regionali affinché si comprendano i motivi delle perplessità, delle resistenze, delle valutazioni che, nella fase di creazione del nuovo livello di governo e delle sue strutture, contrassegnarono il processo di trasformazione dell’organizzazione statale. Il modello dello Stato democratico accentrato, negli anni di avvio delle regioni, aveva cominciato del resto a subire i primi cedimenti. Attraversato dal secondo dopoguerra fino agli anni Settanta da un profondo e rapido cambiamento economico e sociale, tale modello era andato in crisi e cominciava a intaccare dalle fondamenta quella parte della cultura giuridica e amministrativa che fino al 1970 aveva agito sedimentando uno schema accentrato di governo dell’economia e della società, appoggiandosi per la realizzazione delle politiche pubbliche su organizzazioni parastatali, approvando una riforma tributaria inconciliabile con la legge finanziaria regionale e infine collocando l’ambizioso progetto della programmazione economica nell’alveo ‒ «centralissimo» ‒ del ministero del Bilancio e della Programmazione economica (Barca 2010).

In questo contesto l’ente pubblico di derivazione regionale poteva trovare una nuova vita soltanto all’interno di nuove e più moderne culture organizzative come quelle espresse dai componenti del Progetto 80. Nel disegnare una «organizzazione programmatica e decentrata» fondata su amministrazioni centrali titolari del potere di definire le politiche, il gruppo riformista configurava, avvalendosi anche degli enti pubblici, la costituzione di una «rete decentrata e differenziata di amministrazioni funzionali». Disegnando una ripartizione ordinata di funzioni, anche di tipo settoriale ‒ a loro dire ‒, tutti gli enti collocati sul territorio regionale avrebbero potuto operare sfruttando nel modo più efficace le caratteristiche di «flessibilità organizzativa e di snellezza procedurale», nonché di autonomia finanziaria, una volta che fossero ben definite le modalità del controllo e della vigilanza finanziaria da parte delle istituzioni «vigilanti». Sotto questa rinnovata veste istituzionale gli enti istituiti dalle regioni avrebbero potuto assumere addirittura un ruolo strategico candidandosi a diventare il luogo di convergenza e di compensazione delle diverse competenze e funzioni disperse fra troppi organismi spesso concorrenti tra loro.

L’auspicata riforma amministrativa propedeutica all’introduzione dello strumento della programmazione economica regionale e nazionale, avrebbe risolto dunque il problema del disordine organizzativo, ma non quello della eccessiva numerosità e della sovrapposizione delle competenze. Anzi, forse proprio le particolari esigenze indotte dalla programmazione avrebbero potuto costituire un pericoloso «moltiplicatore» di organismi. Scriveva Franco Archibugi nel 1968: «è da prevedere nel prossimo futuro, proprio in ragione degli speciali obiettivi di pianificazione che si adotteranno (i quali comporteranno una notevole assicurazione, da parte di nuove imprese pubbliche, di competenze, funzioni e responsabilità esercitate finora dal settore privato), un aumento degli enti esistenti e perciò un aumento del “pluralismo”. Si parla oggi di società finanziarie regionali, di enti di sviluppo agricolo, di enti di sviluppo industriale, di autorità territoriali, di enti per i trasporti pubblici, di società operative per il servizio sociale, etc., etc. Forse potremo avere, con una riforma amministrativa, un pluralismo più ordinato, ma certamente lo avremo anche più esteso di quanto sia oggi. E tutto sommato è probabile che il problema del coordinamento, per questo solo fatto, diverrà più acuto» (F. Archibugi, Alcuni aspetti della programmazione regionale in relazione a quella nazionale, «Centro di studi e piani economici. Contributi occasionali», 1968, 5, p. 9).

Si proponeva così di utilizzare uno strumento leggero di coordinamento, il Comitato regionale di programmazione economica (CRPE), considerato un vero e proprio antidoto contro le degenerazioni burocratiche, in quanto fornito di scarso potere decisionale, privo di poteri amministrativi e caratterizzato da un profilo sostanzialmente operativo. Finalizzati alla elaborazione di piani regionali, i comitati si candidavano ad accogliere tutti i rappresentanti delle organizzazioni territoriali e degli enti da loro dipendenti con l’obiettivo di ridurre la frammentazione decisionale e operativa e di svolgere una puntuale verifica delle iniziative proposte dagli enti affinché fossero conformi ai piani concordati in modo collegiale. L’azione dei comitati, che dovevano rispettare la dipendenza funzionale dal Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, avrebbe consentito un coordinamento forte tra il «programma economico nazionale e gli atti di programmazione delle regioni». Il progetto di legge del governo relativo alle «Norme sulla programmazione», che si discuteva in quei mesi, prevedeva che le regioni formulassero dei veri e propri «schemi di sviluppo economico» fondati su una «valutazione globale» – con il supporto di ricerche ed elaborazioni di dati economici e sociali ‒ di tutti gli elementi che determinavano la crescita della regione e anche dell’ampio sistema di enti e organismi privati legati al suo sviluppo istituzionale (Commissione economica del Psi-Psdi Unificati, Discussione di un rapporto del ministro Pieraccini sui criteri informatori di un progetto di legge governativo contenente norme sulla programmazione, Roma 13 dic. 1966).

Le proposte che si discutevano in quegli anni rappresentavano ‒ come emerge dal dibattito politico e dalla pubblicistica coeva – il portato del lavoro svolto sia dalla classe politica nazionale, connotata da una visione centralista e formalista, sia da quella uscita dalle elezioni regionali del 1970, espressione quest’ultima di un ceto politico scaturito dall’amministrazione locale e determinato a far valere l’esperienza di un’azione governativa e amministrativa «frontale» rispetto ai problemi politici di organizzazione dell’offerta di servizi alla cittadinanza. Le regioni, quindi, avrebbero potuto costituire un’importante occasione di rinnovamento della classe dirigente che fino a quel momento veniva reclutata attraverso il sistema dei partiti, mediante un rigido percorso verticale. Ma non si può trascurare, tuttavia, di considerare il contesto nel quale si era creata fino a quel momento la classe politica italiana. Il suo profilo caratteristico derivava, infatti, da un profondo processo di trasformazione che aveva accompagnato gradualmente il ceto politico, a partire dal secondo dopoguerra, verso un percorso di «professionalizzazione, partitizzazione e pubblicizzazione» della rappresentanza parlamentare. Dovuto a diversi fattori riconducibili alla storia politica del Paese, il modello di reclutamento che si era andato consolidando fino al 1970 tendeva ormai a trascurare la provenienza sociale dei parlamentari per privilegiare l’esperienza svolta nell’ambito della burocrazia statale e parastatale e negli apparati partitici, ambienti entrambi in forte espansione a partire dalla ricostruzione nazionale. «In sostanza – osserva Maurizio Cotta – i parlamentari […] sono diventati sempre più un personale, un ceto, per il quale l’attività politica occupa un posto dominante, la cui carriera è strutturata secondo un modello collaudato e distintivo, cioè nel quale è diminuito il peso delle posizioni occupate precedentemente nella vita sociale ed economica ed è cresciuto invece quello delle posizioni occupate nelle organizzazioni partitiche e nelle cariche elettive ai vari livelli, nonché negli apparati pubblici in genere» (Cotta 2003, p. 376).

Cresciuto all’interno delle sezioni di partito o negli uffici delle amministrazioni statali fortemente condizionate dalla presenza pervasiva dei partiti, il ceto politico che componeva il Parlamento negli anni Settanta presentava, inoltre, caratteristiche sostanzialmente omogenee tra i due principali partiti di governo e opposizione. Tale condizione se da un canto contribuiva a creare una sensibilità comune rendendo possibili accordi e alleanze, dall’altro favoriva forti resistenze al cambiamento. Nemmeno il ceto politico proveniente dalle amministrazioni locali, del resto, era rimasto immune dal modello di reclutamento dettato dal sistema dei partiti politici, con l’aggravante che il livello locale aveva dato luogo talvolta a pericolose logiche di rappresentanza particolaristiche e legate allo strumento del voto di preferenza.

Le regioni, quindi, costituite con un corpo politico proveniente in parte anche dalle amministrazioni locali, avviarono il loro funzionamento portando all’interno delle loro giunte e dei loro consigli non solo il «centralismo dei partiti», ma anche l’esperienza degli amministratori dei comuni e delle province. La conoscenza dei meccanismi di regolamentazione e di gestione dei servizi, esercitata anche attraverso gli organi di governo di enti e aziende pubbliche municipali, faceva degli amministratori locali i portatori di consolidate culture della mediazione con i settori produttivi e sociali dei territori di provenienza, consentendo perciò un formidabile travaso di esperienze (Riccamboni 1976).

Gli statuti regionali regolamentano gli enti strumentali

Nella convinzione che «amministrare per enti» potesse costituire un modello valido da avviare al più presto, le regioni dettagliarono la regolamentazione del loro funzionamento all’interno degli statuti regionali. La ricostruzione effettuata in quegli anni in modo sistematico per tutte le regioni a statuto ordinario ha evidenziato la presenza, nelle disposizioni relative agli enti dipendenti, di alcuni elementi comuni (Regioni ed enti dipendenti, 1985). In particolare, la parte degli statuti che riguardava l’amministrazione regionale prevedeva la specificazione che gli enti dipendenti avrebbero svolto attività che «per natura o dimensione» – con una formula di rito ricorrente in quasi tutti gli statuti ‒ non sarebbe stato possibile delegare ad altri soggetti (De Siervo 1974).

Alle regioni era dato il potere di istituire enti pubblici purché fossero finalizzati a svolgere funzioni specifiche nell’ambito dello sviluppo economico e sociale oppure per scopi connessi al conseguimento di obiettivi definiti nel quadro generale della programmazione. Esse fecero attenzione perciò a non creare sovrapposizioni con gli enti locali individuando in modo puntuale spazi di azione separati e semmai integrabili con le funzioni da questi esercitate. «Certo è difficile che questo doppio vincolo alla istituzione degli Enti – scriveva Guido Corso ‒ sia giuridicamente apprezzabile: che sia cioè costituzionalmente censurabile per contrasto con lo Statuto regionale, una legge regionale che istituisca un Ente pubblico per lo svolgimento di compiti che potrebbero essere riconducibili alla programmazione o allo sviluppo economico-sociale. Ma il vincolo è significativo della volontà di relegare l’ente pubblico ad un ruolo marginale» (Corso, Gli enti regionali..., cit., p. 7).

L’altro importante aspetto regolamentato dagli statuti, riguardava i poteri di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza e di controllo esercitati dalla regione sugli enti da essa dipendenti. Le modalità del suo esercizio si presentavano piuttosto stringenti in gran parte degli statuti regionali e configuravano il forte timore di dare vita a un sistema di organismi che avrebbero potuto espandere nel tempo la propria sfera di competenza allargando di conseguenza l’area di azione politica e amministrativa. Perciò i legislatori regionali stabilirono, in modo abbastanza uniforme, di dotarsi di poteri e forme di controllo che andavano dall’approvazione dei bilanci e dei programmi generali fino all’obbligo di presentazione delle delibere, o addirittura al potere di scioglimento degli organi di amministrazione degli enti.

Coerente con il modello osservato fin qui, il tema della regolamentazione del personale degli enti e delle aziende regionali mostrava quanto fosse indispensabile per le regioni omologare alle proprie burocrazie quelle dei nuovi organismi da esse dipendenti. La scelta delle regioni spinge a pensare che vi sia stata una riflessione attenta sulle patologie presenti nelle burocrazie degli enti pubblici nazionali il cui personale, seppure dotato di maggiore flessibilità economica e giuridica rispetto a quello statale, rappresentava agli occhi dei nuovi amministratori regionali un arcipelago di microsistemi locali completamente indipendenti dagli enti controllanti. Caratterizzato da sperequazioni dei trattamenti economici e giuridici, il personale degli enti pubblici consegnava una immagine di estrema frammentazione. La scelta delle regioni sembrava, quindi, finalizzata a non incorrere nel rischio di generare altre «burocrazie parallele», pure nella consapevolezza che l’adozione di un sistema di regolamentazione del personale così rigido, associato al complesso sistema dei controlli, avrebbe potuto creare un rapporto di dipendenza dei nuovi organismi talmente accentuato da rischiare di soffocare l’autonomia dell’ente.

Quasi completamente uniforme si presentava il trattamento negli statuti regionali degli aspetti relativi agli organi di governo degli enti. Ricorreva, ovunque, la formula: «nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla regione […] è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare».

Il legislatore regionale, coerente con il disegno complessivo di edificazione di un sistema di soggetti e organismi dotati di funzioni e poteri limitati nel quadro degli indirizzi stabiliti dai consigli regionali, pensava di legare definitivamente a sé le burocrazie degli enti riproducendo in seno ai loro organi di governo gli stessi equilibri politici regionali, frenando così eventuali spinte all’autodeterminazione. La sovrapposizione della sfera politica con quella amministrativa emergeva in modo lampante e costituiva un’ipoteca pesante sulle politiche di gestione degli enti regionali, la cui azione amministrativa sarebbe stata segnata da un passo marcatamente politico e connotato da meccanismi istituzionalizzati di cogestione tra le componenti di maggioranza e minoranza (Levi 1978).

La questione, naturalmente, si presentò subito controversa ed è stata a lungo oggetto di dibattito tecnico-giuridico. Vi era infatti chi considerava la partecipazione della minoranza consiliare agli organi di gestione degli enti regionali un’importante opportunità di democratizzazione dei loro organi di governo in quanto strumenti di «controllo interno» di tipo politico e dunque efficaci antidoti alle tendenze autoreferenziali delle burocrazie degli enti (D. Sorace, I problemi degli enti pubblici regionali: una sintesi, in Regioni ed enti dipendenti, cit., p. 175). Altre scuole di pensiero sostenevano invece che la partecipazione delle componenti politiche avrebbe consentito la riproduzione presso gli enti amministrativi di comportamenti tipici degli organismi politici. E questo aumentava il rischio di stravolgere il ruolo dell’ente trasformandolo in centro autonomo di determinazione degli indirizzi politici (Orsi Battaglini 2007).

L’avvio dei nuovi enti ha consentito poi, nella effettività del loro funzionamento, di realizzare una notevole autonomia organizzativa che, pur rispettando i principi enunciati negli statuti, ha saputo equilibrare, all’interno degli organi di governo, la rappresentanza consiliare con una consistente rappresentanza delle organizzazioni sociali ed economiche di settore. Emblematico il caso degli enti di sviluppo agricolo che riuscirono fin dai primi anni a nominare nel proprio consiglio di amministrazione metà dei membri indicati dalle organizzazioni professionali e del settore agricolo. Analoghe composizioni si rintracciavano anche in altre categorie di enti regionali come quelli per il turismo o gli istituti autonomi per le case popolari, a sottolineare che le rappresentanze di interessi presenti nei consigli di amministrazione degli enti costituirono subito la struttura portante della loro governance secondo un modello che assegnava all’ente strumentale una funzione strategica sul territorio (N. Marchese, I servizi pubblici nello spazio regionale, 1971).

Il difficile rapporto di «strumentalità» dell’ente regionale dipendente

Il decreto 616 di attuazione della l. 22 luglio 1975 nr. 382, entrato in vigore il 1° gennaio 1978, introdusse in via definitiva il potere regionale di soppressione di enti e organismi pubblici a carattere sia economico sia assistenziale e ricondusse sotto la responsabilità degli organi elettivi delle regioni funzioni che fino a quel momento si trovavano disperse tra i numerosissimi organismi a struttura associativa. Il provvedimento segnò un nuovo passo verso la riorganizzazione del sistema degli enti pubblici che le regioni si trovarono in eredità per effetto del trasferimento di funzioni.

Sostanzialmente si può dire che ancora all’inizio degli anni Ottanta le regioni, pur dotate di un ampio potere legislativo per la costituzione degli enti funzionali, si trovarono per lo più a gestire ‒ mediante procedure lentissime ‒ strutture già esistenti e difficilmente rinnovabili non riuscendo ad attivare con la necessaria tempestività nemmeno gli enti da esse costituiti ex novo. Diffuso anche il fenomeno della codipendenza di molti enti dall’amministrazione centrale e da quella regionale in cui il forte legame con la prima risultava difficile da riconvertire in una fase in cui le regioni stentarono, a lungo, a dotarsi di strutture organizzative efficienti e operative capaci pertanto di assegnare ruoli chiari agli uffici e al personale dirigente.

Nel settembre 1977 risultavano collocati in capo alle regioni in tutto 81 enti strumentali di cui 16 economici, 32 enti erogatori di servizi, 33 enti di «pubblica amministrazione». Molti di essi, al di là della formalizzazione normativa, in alcune regioni non erano ancora entrati in funzione. Scriveva per es. Roberto Marrama (1941-1999) in un rapporto sulla Regione Campania del 1979: «D’altra parte, la regione non si è mossa nemmeno nella direzione di un decentramento da attuarsi mediante la creazione di enti strumentali. A tutt’oggi risultano istituiti con legge regionale alcuni enti […]. Peraltro, nessuno di questi enti ha cominciato a funzionare, né si è ancora proceduto per alcuno di essi all’assunzione di personale ovvero al distacco presso i medesimi di dipendenti della regione. […] Questo stato di pressoché totale inattuazione del principio del decentramento è sottolineato con estrema chiarezza nel documento di accordo programmatico dell’aprile del 1978, tutto proteso peraltro a evidenziare l’essenzialità del recupero proprio del decentramento e della programmazione come momenti essenziali su cui fondare il processo di rivitalizzazione dell’azione regionale» (R. Marrama, Il caso della Regione Campania, in L’organizzazione e il personale delle regioni, 1979, p. 72). La Regione Campania cercava, dunque, di avviare il suo funzionamento ricorrendo, pur tra notevoli lentezze, alla delega di funzioni all’ente locale, alla predisposizione di una «ripartizione del territorio in grandi aree di programma» e infine all’attivazione o al potenziamento sia degli enti strumentali sia di società a partecipazione regionale per la gestione delle acque e la difesa del suolo o per la diffusione dello sviluppo economico. Marrama dava conto dello stato di attuazione delle strutture e delle procedure dedicate alle attività di indirizzo e programmazione, segnalando che relativamente agli «strumenti organizzativi della programmazione, va sottolineato che sia l’ufficio del piano sia l’Ipsec (Istituto per la programmazione) sono stati costituiti, ma non hanno ancora cominciato a funzionare, mentre il servizio piani e programmi, del quale si è già evidenziata l’insufficiente dotazione organica, risulta nella realtà ancora più sguarnito di personale». Non diversamente scriveva Marco Cammelli che, nello stesso rapporto di ricerca, analizzando la Regione Emilia-Romagna spiegava come, in quella fase, risultasse «decisivo […] il dato del mancato decentramento», e questo stato di cose, di fronte alla massa di adempimenti e di impegni, generava un comportamento organizzativo che portava la regione ad «amministrare direttamente» (M. Cammelli, Il caso della Regione Emilia-Romagna, in L’organizzazione e il personale delle regioni, cit., p. 95).

La questione di fondo, al di là delle specificità dei singoli enti, riguardava, nella sostanza, la capacità delle regioni di gestire e governare il territorio attraverso un progetto autonomo fondato su modelli organizzativi propri, su funzioni individuate in modo limpido, su risorse finanziarie, su adeguate disponibilità di personale, su strutture e uffici (Levi 1978).

L’azione amministrativa delle regioni partì, invece, segnata dal passo lento e frammentato del trasferimento di funzioni e di apparati appartenenti ad «altre amministrazioni», di cui gli enti e gli organismi pubblici rappresentavano una parte rilevante, e dalla questione del personale che nacque bicefalo, mutuando culture e modelli dirigenziali dalle burocrazie statali e locali. I nessi causali e di reciprocità che si stabilirono tra gli assetti istituzionali e la classe dirigente appena insediata, del resto, incisero in modo decisivo sul funzionamento delle regioni tratteggiandone i profili organizzativi per tutto il primo decennio e almeno fino alla formalizzazione della dirigenza regionale nei primi anni Ottanta.

La legislazione regionale in materia di organizzazione e funzionamento aveva cominciato a regolamentare, primi fra tutti, gli uffici assegnati con il trasferimento. A questi seguirono interventi finalizzati a rendere operativi quelli già esistenti, a istituire nuove organizzazioni, soprattutto di tipo collegiale e commissariale, e infine a gestire la complessa questione della delega di funzioni ad altri livelli di governo. La disciplina transitoria che prevedeva l’attribuzione delle funzioni regionali agli uffici periferici dello Stato già attivi in quegli stessi ambiti fu sottoposta a una lunghissima fase di trasformazione dovuta anche alla varietà dei settori di intervento (dalle foreste al genio civile e ai veterinari, solo per fare qualche esempio), mentre innovazioni più rilevanti si verificarono negli organi collegiali, strutture più flessibili e permeabili. Sui nuovi livelli istituzionali, seppure ampi e differenziati (composti da comprensori e aziende attive nei settori dell’agricoltura e delle foreste; della sicurezza sociale o anche in quello della cultura), non vi fu, invece, la forza di intervenire in modo incisivo in quanto si trattava di organismi troppo radicati in prassi amministrative difficilmente modificabili (Dente 1985).

L’organizzazione degli uffici, perciò, procedette attraverso adattamenti continui scontando un’esasperata settorialità delle attività, un mancato coordinamento e una sostanziale assenza di circolazione delle informazioni all’interno delle strutture. La segmentazione delle procedure impediva di creare centri di riferimento unitari sia all’interno che all’esterno degli uffici alimentando modelli frammentati e personalistici e soprattutto pericolosamente discrezionali nella gestione delle relazioni politiche e amministrative. Nel caso della Regione Emilia-Romagna secondo la testimonianza di Cammelli nel 1979: « Stante la disarticolazione […], il primo (e, spesso, l’unico) livello di incontro tra le varie unità è rappresentato dall’assessore il quale, se intende promuovere una politica organica almeno nel proprio settore, è portato al massimo accentramento poiché questo garantisce, nei fatti, una omogeneità altrimenti assente. In questo modo però nascono altrettante naturali tensioni con il personale, che lamenta l’eccessiva ingerenza dell’assessore nelle proprie funzioni» (Cammelli, Il caso della Regione Emilia-Romagna, cit., p. 96). Al termine del faticoso percorso sperimentale la Regione pubblicò, nel 1978, un disegno di legge regionale sulla organizzazione degli uffici fondato sul principio che la regione «programma non amministra». In esso si proponeva di sciogliere il nodo che ne inceppava il funzionamento disegnando un modello organizzativo accentrato ma abbastanza flessibile da renderlo capace di interagire con tutti gli organismi collocati sul territorio e fondato sul principio della settorializzazione delle competenze. Le strutture (i servizi) venivano così dotati di un’ampia autonomia decisionale e dedicati completamente alla gestione amministrativa di specifiche funzioni. La diagnosi effettuata da Cammelli si concludeva con una valutazione molto severa della soluzione proposta che ben rappresentava quanto effettivamente stava accadendo in quegli anni in molte regioni.

Alle prese con scelte organizzative nelle quali confluivano tutte le tensioni delle nuove burocrazie in lotta tra loro per l’affermazione di spazi decisivi alla sopravvivenza di culture fondate sul formalismo dell’adempimento, le nuove autonomie territoriali stentavano a costruire una nuova classe dirigente adeguata ai compiti dettati dal legislatore: «A mio avviso questo progetto nasce dalla oggettiva alleanza fra gli assessori, ancora profondamente radicati – scriveva Cammelli ‒ ad una visione di cura e gestione diretta del singolo settore, da una parte, e una sorta di cripto-dirigenza regionale che ha puntato tutto sul servizio, così come disegnato dal d.d.l., per realizzare un modello autocefalo, gerarchico al proprio interno e direttamente rilevante all’esterno. Il presupposto comune, come è ovvio, è una regione che amministra direttamente, che non delega e neppure, si direbbe, ammette forme di autogoverno nelle proprie strutture periferiche» (p. 104).

In questo complesso scenario, adottando schemi organizzativi organici al modello che le regioni andavano disegnando per se stesse, ma con una forte capacità di radicamento nella rappresentanza degli interessi degli imprenditori locali e professionali nonché delle categorie sociali, gli enti strumentali regionali cominciarono tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta ad avviare i primi passi per il loro funzionamento. Presenti nei consigli di amministrazione degli enti regionali, i rappresentanti di tali categorie riuscirono fin dal loro esordio ‒ nel dare corpo alle politiche regionali ‒ a rafforzare il loro profilo identitario costruendo un nuovo spazio di «cittadinanza amministrativa» da proporre in alternativa al modello esclusivamente politico veicolato dalla dirigenza regionale o dall’alta burocrazia statale.

Per i sindacati, per es., si trattò di perseguire, attraverso la partecipazione agli organismi di amministrazione degli enti, un più ampio progetto di legittimazione sociale di categorie rimaste escluse fino a quel momento dal sistema della rappresentanza degli interessi. Fu quindi all’insegna della partecipazione, della mobilitazione dei rappresentanti e del riconoscimento degli interessi delle categorie rappresentate che si andò consolidando il lento processo di edificazione degli enti regionali. L’adozione di un modello amministrativo capace di generare un nuovo ceto di amministratori «locali», potenziali aspiranti a eventuali carriere politiche, non nascondeva l’ambizione di molti di conquistare nuove aree di consenso politico.

Certamente la «questione ente pubblico» richiamava vecchi problemi conosciuti in passato per i risvolti deteriori generati da un sistema di amministrazioni parallele fortemente autoreferenziale, colonizzato dalla politica ed estraneo ai meccanismi di controllo propri del sistema democratico rappresentativo. La presenza di vertici politici con una rappresentanza anche delle minoranze (come previsto nella maggior parte degli statuti) nei consigli di amministrazione degli enti dipendenti regionali, infatti, se riusciva a impedire che essi si trasformassero in «feudi della maggioranza», tuttavia non riusciva a evitare che la componente politica prevalesse su quella tecnico-specialistica e del resto non si voleva nemmeno correre il rischio di sostituire i feudi politici con pericolosi «santuari burocratici». «Evidentemente la neutralizzazione di qualsiasi politicità nella direzione degli enti è stata ritenuta una prospettiva tendenziale – osservava Domenico Sorace a tale proposito ‒ più che un obiettivo effettivamente raggiungibile. E dal momento che la valenza politica di certi posti, anche quando si tratta dei vertici di strutture tecnico-burocratiche in senso stretto (si pensi alle direzioni generali), non è negabile, una simile analisi non sembra criticabile e la conseguente risposta non può essere aprioristicamente sbagliata» (Sorace, I problemi degli enti pubblici regionali..., cit., p. 175). Insomma, la sperimentazione degli anni Settanta suggeriva di bilanciare, nel modello di gestione degli enti, la componente politica con quella tecnica allo scopo di temperare la dipendenza dell’ente dalla politica e al tempo stesso di dotarlo di quella autonomia necessaria a consentirne il rafforzamento dal punto di vista sia della competenza tecnica sia del rapporto con la rappresentanza degli interessi.

Gli anni Ottanta invece, a differenza di quanto accaduto nel decennio precedente, esasperarono il modello regionale dell’«amministrazione per enti» arrivando a configurare diffuse situazioni di «arroccamento» dei soggetti politici, sociali e professionali coinvolti in un progressivo processo di istituzionalizzazione (D. Cosi, Gli enti pubblici alla fine degli anni Ottanta, in Le riforme mancate. L’intervento pubblico tra vincoli ed efficienza 1983-1988, a cura di G. Bagnetti, C. Spagnolo, 1992, p. 156). Eppure, non c’è dubbio che le principali innovazioni delle modalità istituzionali di gestione delle politiche pubbliche di competenza delle regioni furono introdotte, in quegli anni, attraverso la costituzione di strumenti operativi esterni alla struttura portante dell’organizzazione regionale riuscendo a collocare in essi alcune funzioni strategiche ‒ si pensi al ruolo svolto degli istituti autonomi per le case popolari in tema di edilizia residenziale e politiche abitative ‒ e consegnando invece agli uffici regionali «la gestione burocratizzata delle politiche più tradizionali» (Cardi 1980).

La formazione delle burocrazie regionali e degli enti dipendenti

Le regioni assegnarono, come abbiamo visto, una particolare attenzione alla questione del personale degli enti strumentali che si volle considerare del tutto omogeneo, sotto il profilo giuridico ed economico, a quello regionale. Il timore di trovarsi di fronte all’ennesima «questione degli enti pubblici» anche sul versante della regolamentazione del personale aveva suggerito di creare un legame che non configurasse trattamenti speciali rispetto ai dipendenti della regione. La costruzione di una vera e propria burocrazia regionale non avvenne in modo rapido e lineare e del resto la normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale nasceva in una fase storica particolarmente vivace. Erano gli anni in cui, nelle amministrazioni statali, si contestava la rigidità e l’estrema gerarchizzazione delle posizioni organizzative dei dipendenti pubblici; la regolamentazione frammentata del personale; la sperequazione retributiva. Proporre un buon modello di ordinamento del personale perciò, nella fase di avvio delle regioni, poteva assumere un ruolo strategico nel rafforzamento del disegno innovatore della riforma in quanto la creazione di una burocrazia nuova, più efficiente e competente, ben retribuita e motivata rispetto a quella statale, poteva rappresentare oltre che una opportunità per sperimentare nuovi modelli di amministrazione e di «governo attraverso l’amministrazione», anche un’occasione per segnare la differenza rispetto al modello statale.

Negli anni Settanta infatti si introdusse per la prima volta il metodo della contrattazione che, applicato ai dipendenti delle amministrazioni statali con la legge delega 28 ott. 1970 nr. 775, produsse tuttavia nell’immediato scarsi risultati fallendo, nella sostanza, l’obiettivo di ridurre la selva dei numerosi contratti settoriali agganciati, con un meccanismo particolarmente complesso, a retribuzioni differenti anche all’interno degli stessi settori. Gli impiegati ‒ ordinati secondo il sistema delle carriere, ausiliaria, esecutiva, di concetto e direttiva (d.p.r. 10 genn. 1957 nr. 3, e 28 dic. 1970 nr. 1077) – erano ancora disciplinati in base a numerose regole in cui si potevano osservare, accanto a un ampio numero di istituti di regolazione, una serie di trattamenti economici fortemente sperequati e causa, tra le altre cose, di un’accentuata conflittualità tanto da indurre il Parlamento a costituire nel 1975 – qualche anno dopo la polemica suscitata dallo studio di Ermanno Gorrieri, La giungla retributiva (1972) ‒ una Commissione d’inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi (che relazionò al Parlamento nel 1977), presieduta dall’onorevole Coppo, finalizzata a indagare sul fenomeno e a delineare soluzioni legislative.

Il profilo del pubblico impiego che scaturiva dall’analisi metteva in luce un ceto costituito soprattutto da impiegati esecutivi e operai, collocati nelle amministrazioni del Mezzogiorno, con uno scarso livello di scolarizzazione e basse retribuzioni. Le politiche di reclutamento realizzate fino a quel momento mostravano, infatti, di aver dato ampio spazio all’assunzione di personale con mansioni di medio e basso contenuto professionale da collocare soprattutto nel settore dei servizi e nelle aziende di Stato.

Il 15,5% dei 2.788.298 dipendenti pubblici in servizio presso le amministrazioni nel 1978, era costituito da personale che apparteneva ai monopoli di Stato, all’azienda nazionale strade, ai telefoni di Stato, alle poste e telecomunicazioni e alle ferrovie. A questi si aggiungeva un 5% di dipendenti delle aziende municipalizzate dei settori di acqua, gas, elettricità, trasporti, igiene urbana, farmacie comunali e centrali del latte. Un 20% circa dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche era, dunque, sostanzialmente addetto all’erogazione di servizi di pubblica utilità e retribuito con trattamenti economici differenziati per tipologia di servizio e di comparto a cui si associavano regolamentazioni diverse in materia di orario di lavoro, ferie, straordinari, aspettative, congedi, permessi e trasferimenti (ISTAT, Statistiche sulle amministrazioni pubbliche, 1982). Quanto alla provenienza territoriale dei dipendenti, da specifici rapporti ufficiali emergevano alcuni dati che riportavano informazioni sulla partecipazione ai concorsi pubblici. La tornata concorsuale del 1975 per l’amministrazione statale, in particolare per le sedi del Nord, mostrava che l’80% dei candidati proveniva dal Centro-Sud e che neanche l’espletamento delle procedure su base regionale (come previsto dall’articolo 6 del d.p.r. nr. 1077 del 1970) ‒ pur ampiamente applicato – riusciva ad attrarre candidati locali. Il personale che proveniva dalle regioni del Sud esercitava, una volta nei ruoli, una pressione costante nei confronti dell’amministrazione per raggiungere la località di provenienza con «deleterie conseguenze sulla serenità necessaria – segnalavano le amministrazioni ‒ a una prestazione produttiva e sull’aggravarsi dei fenomeni di assenteismo» (Presidenza del Consiglio dei ministri, Lo stato della pubblica amministrazione negli anni 1975 e 1976. Relazione al Parlamento, 1976, p. 102).

In questo quadro l’8a disposizione transitoria della Costituzione prevedeva che il personale delle regioni fosse acquisito, nella fase di avvio, dalle amministrazioni statali e locali. In realtà gli statuti regionali consentivano il ricorso al comando del personale già inquadrato negli enti pubblici e l’assunzione diretta di personale a contratto, ma ciò che effettivamente accadde fu un trasferimento «massiccio» di personale statale, proveniente dagli uffici periferici delle amministrazioni centrali e dagli enti locali. Quell’arcipelago fin qui descritto di carriere, stati giuridici, retribuzioni differenti, si riversò nei nuovi enti territoriali imponendo alle regioni uno sforzo di razionalizzazione e semplificazione che comportò l’adozione di schematizzazioni forzate spesso deludenti. Si scelse come criterio ordinatore la qualifica funzionale unica (fortemente sostenuta dai sindacati) considerata l’elemento di omogeneizzazione delle diverse provenienze «giuridiche». Il nuovo impianto classificatorio, basato sulla qualifica funzionale, interrompendo definitivamente il collegamento con il mansionario, aveva stabilito che fossero le funzioni effettivamente svolte all’interno dell’amministrazione a guidare l’inquadramento del personale impiegato, con il duplice vantaggio da un lato di valorizzare la professionalità del dipendente, dall’altro di superare il formalismo determinato dal meccanismo, troppo rigido, basato sulla carriera o sul ruolo (Capano 1992).

Seppure impostato nel senso della modernizzazione, lo sforzo delle regioni, tuttavia, incontrò ostacoli notevoli dovuti soprattutto alle complesse storie professionali che i dipendenti portavano con sé frutto di un’eredità fatta di frustrazioni, dequalificazioni e trattamenti economici poco equi ma soprattutto di uno stile di lavoro improntato a una routine amministrativa fortemente esecutiva (R. Bettini, Ricerche sul fenomeno burocratico regionale in Italia, «Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione», 1981, 4, pp. 7-62).

Il contesto in cui venivano inseriti del resto si presentava nuovo, difficile da gestire sul piano della preparazione professionale e soprattutto della responsabilità individuale. La distanza tra quanto enunciato negli statuti e la realtà amministrativa regionale sembrò ben presto insormontabile; vecchi e nuovi metodi si incontrarono sul terreno comune della difesa di uno stile di lavoro burocratico e accentratore, erede di una cultura basata sulla rendita della posizione ritagliata sulla funzione esercitata. La verticalizzazione dell’organizzazione, poi, esasperò il modello gerarchico-funzionale in un sistema in cui non era ancora possibile individuare con chiarezza il ruolo di una dirigenza amministrativa e tecnica che verrà formalizzata soltanto più tardi. Si affermò così una sorta di conformismo organizzativo veicolato dalla graduale «dicasterializzazione» degli apparati grazie alla scelta di assegnare agli assessorati la più ampia autonomia decisionale nell’implementazione delle politiche di gestione dei servizi (Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica, La regionalizzazione, 1983).

Il lungo processo di elaborazione degli statuti regionali condusse alla fine, almeno sul piano formale, all’adozione di regole uniformi nella parte relativa alla regolamentazione del personale e questo fu possibile grazie a buoni accordi politici e al contributo del sindacato che vide nelle regioni l’occasione per introdurre modelli organizzativi più legati alla valorizzazione della prestazione che non alle rigidità dei mansionari. In particolare il riconoscimento negli statuti regionali del ruolo del sindacato consentì di svolgere l’azione di regolamentazione del personale non più mediante atti unilaterali dell’ente ma utilizzando uno stile partecipativo orientato all’accordo per le questioni riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti. Tuttavia ancora una volta è attraverso la testimonianza dell’analista che riconosciamo le effettive scelte operative dell’amministrazione: «Gli amministratori regionali ‒ scriveva Cammelli nel rapporto sull’Emilia-Romagna del 1979 spiegando che tale configurazione era generalizzabile ad altre regioni – non hanno saputo scegliere tempestivamente (e apertamente) fra vecchia e nuova burocrazia. Nei fatti […] i posti di responsabilità sono coperti da personale locale, con un duplice ordine di conseguenze negative: da una parte il personale statale, che dovrebbe avere le carte in regola (vedine la densità nei livelli alti) per svolgere funzioni direttive ma che nella maggior parte dei casi è rimasto estraneo al processo decisionale dei vertici politico-amministrativi della regione; dall’altro il personale locale che dopo la fase di primo avvio non si è visto riconoscere formalmente le funzioni esercitate» (Cammelli, Il caso della Regione Emilia-Romagna, cit., p. 106).

Il risultato di tali scelte si estese, laddove fu possibile avviarne il funzionamento, anche agli enti dipendenti regionali che a loro volta furono destinatari di personale proveniente, con un doppio salto di provenienza, dalle regioni. Ove vi furono interventi di regionalizzazione di enti nazionali, come nel caso degli enti di sviluppo agricolo, si ebbe un’azione preventiva di «protezione» del personale in servizio presso i loro uffici allo scopo di impedire retrocessioni e perdite di status. Nella fattispecie esso fu destinatario di un decreto che disponeva l’estensione delle norme del parastato, definite prima che il trasferimento divenisse effettivo, affinché fosse possibile introdurre – generando così una grave distorsione nelle procedure regionali ‒ il riconoscimento del trattamento dirigenziale per circa 70 funzionari e un trattamento favorevole per il restante personale.

Alla ricerca di un equilibrio nella gestione del rapporto di scambio tra attori politici e attori burocratici, le regioni si trovarono dunque, nei primi dieci anni di vita, coinvolte in un intenso processo di negoziazione tra gli attori interessati. Le scelte definite dai soggetti istituzionali si presentavano continuamente condizionate dalle richieste dei corpi interni impegnati a soddisfare esigenze specifiche. Si osservava, insomma, una sorta di rovesciamento del rapporto tra le finalità generali degli organi politici e le aspirazioni individuali degli attori che partecipavano attivamente al sistema di negoziazione. Le nuove burocrazie territoriali sceglievano infatti di giocare all’interno di un contesto meno rilevante di quello politico-istituzionale privilegiando sedi di rilievo minore quali le commissioni interne, le procedure di reclutamento, la definizione dei piani di fabbisogno di personale, la determinazione delle carriere. L’organizzazione regionale non riusciva, dunque, a consolidare il proprio modello attraverso la mera applicazione di atti formali ma conseguiva temporanei equilibri soltanto assecondando o negoziando risorse e incentivi con gli attori politico-sindacali.

In questo quadro si arriverà all’introduzione della dirigenza amministrativa regionale nel 1983 per dare attuazione alla prima innovazione organizzativa in grado di incidere in modo significativo sulla riforma del disegno delineato fino a quel momento. E questo se si assume che «l’interdipendenza tra le variabili strettamente organizzative e quelle relative all’ordinamento del personale» siano in grado di spiegare le ragioni della distanza che si osserva tra il modello definito dal legislatore dell’organizzazione regionale e «l’assetto fattuale» (D’Albergo 1991).

L’introduzione della dirigenza regionale ‒ che ha disciplinato formalmente il rapporto di lavoro e la collocazione nella piramide organizzativa dei livelli apicali del personale – osservata negli anni successivi all’attuazione operata dalle singole regioni con propri provvedimenti, ha fatto emergere alla fine la centralità delle relazioni tra le trasformazioni degli assetti organizzativi e la disciplina del personale. Pertanto «il comportamento degli attori sociali (partiti, sindacati, assessori, dirigenti) osservato entro il campo d’azione socialmente strutturato dell’organizzazione amministrativa regionale» ben descrive come «gli esiti del processo» possano essere «sostanzialmente diversi dagli obiettivi di razionalizzazione delle organizzazioni amministrative regionali […] stabiliti dalle norme». Tuttavia «i risultati in questione rispondono più di quanto non sia stato finora percepito alle aspettative ed alle strategie effettivamente perseguite da parte degli attori interessati» (D’Albergo 1991, p. 11).

Il sistema degli enti regionali negli anni Novanta

Con la legge finanziaria del 1993 fu avviata una severa politica di risanamento economico contestualmente a un nuovo ciclo di riforme istituzionali. Si stabilì, per la prima volta, il collegamento tra riforma dell’amministrazione e finanza pubblica, tra efficienza delle istituzioni e rendimento dei servizi. Un generale ripensamento dei compiti dello Stato fu alla base di un ampio processo di privatizzazione delle istituzioni pubbliche. All’insegna di un programma di arretramento dello Stato nell’esercizio di interventi diretti nella società e nell’economia, fu pianificata la trasformazione degli enti pubblici economici e delle società di produzione e di distribuzione di servizi pubblici nell’ambito delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, del sistema postale, delle assicurazioni, della gestione della strade.

In questo quadro fu avviata la «terza regionalizzazione» attraverso un graduale processo di decentramento che, superando il disegno costituzionale allora vigente, cominciò a riconfigurare compiti e funzioni delle regioni e dei comuni all’interno della cornice tracciata dalle due leggi di riforma costituzionale del 1999 e del 2001 (Il regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo, 2012).

Già la l. 15 marzo 1997 nr. 59 di trasferimento di funzioni (la prima riforma Bassanini), prevedendo il passaggio di competenze dall’amministrazione centrale ai governi locali e regionali, aveva dato avvio a un consistente processo di decentramento amministrativo, investendo settori importanti nell’ambito delle attività produttive, del mercato del lavoro, del commercio, dei trasporti, dei servizi sociali, dell’ambiente. Le regioni dunque si rafforzavano e assumevano compiti sempre più chiari di programmazione e regolazione. L’ampliamento dell’ambito di intervento legislativo consentiva ora di formulare le politiche pubbliche territoriali con nuovi e più adeguati poteri di indirizzo e programmazione mentre l’allargamento dei settori di competenza concorrente e la previsione di materie trasversali portava alla graduale costruzione di un quadro che superava finalmente il principio del parallelismo in favore di un sistema di multi-level governance, ove le aree di intervento e quelle di implementazione delle politiche pubbliche venivano condivise tra i diversi livelli di governo (Gualini 2004). Mentre le politiche statali, regionali, locali ed europee diventavano interdipendenti, richiedendo nuove forme di partecipazione ai processi decisionali, veniva introdotto il principio di cooperazione intergovernativa in grado di fornire nuovi strumenti di concertazione e di consultazione. A completare la riforma del disegno costituzionale contribuiva, infine, l’assegnazione della competenza amministrativa generale ai comuni mentre a province, regioni e amministrazioni statali spettavano le funzioni attribuite secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118 l. cost.). L’accentuato profilo autonomista che la riforma delle regioni e degli enti locali aveva disegnato fu completato infine attraverso il decentramento della responsabilità di spesa e di prelievo, sulla base del presupposto che ogni livello di governo dovesse disporre di basi imponibili adeguate allo svolgimento delle proprie politiche.

Ad accompagnare il processo di trasformazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche soprattutto in ambito locale e regionale fu inoltre la diffusione del nuovo paradigma culturale dell’«azienda come modello istituzionale» (intesa sia come strumento di cessione di attività e servizi a privati, sia come adozione di un modello organizzativo) e la conseguente rimodulazione delle politiche pubbliche secondo il nuovo schema organizzativo (Crouch 2009). Le politiche di esternalizzazione di attività e servizi consentivano di introdurre – al livello di macro-management ‒ nuove tipologie di rapporti tra le amministrazioni pubbliche e le imprese, con un riverbero significativo sulla distribuzione delle funzioni e dei servizi tra i diversi livelli di governo. Il contratto si affermava come strumento principale di relazione tra l’amministrazione e gli altri attori del sistema imponendo nuove metodologie e nuove forme di controlli. Gli attori che entravano in gioco nella produzione di beni e di servizi si moltiplicavano e si presentavano fortemente eterogenei sia dal punto di vista del profilo organizzativo sia da quello della loro forza contrattuale nei confronti degli operatori pubblici. Le regioni alleggerivano così sia il carico amministrativo sia quello gestionale trasferendo, assegnando e delegando quanto più possibile all’esterno delle proprie strutture organizzative. Attraverso l’esternalizzazione di funzioni, attività e servizi veniva ridisegnato dunque – con la costruzione di una fitta rete di enti pubblici e soggetti privati partecipati ‒ un sistema di relazioni con gli organismi che operavano sul territorio fondato sui principi della concertazione e della solidarietà.

In questo quadro sembrò, dunque, che la vicenda istituzionale degli enti strumentali regionali potesse trovare finalmente una sistematizzazione definitiva. Grazie alle condizioni favorevoli essi si collocarono nel sistema con il loro carattere di organismi autonomi ‒ in quanto dotati della piena responsabilità amministrativa – e competenti a svolgere funzioni specialistiche nelle aree definite nelle linee d’indirizzo stabilite dalle giunte regionali. Strategico divenne il ruolo delle società finanziarie che (previste nella l. 16 maggio 1970 nr. 281) consentirono alle regioni, fin dalla costituzione, di stipulare contratti di finanziamento e di emettere obbligazioni anche per assumere partecipazioni in società finanziarie cui partecipavano altri enti pubblici. Scopo prevalente delle finanziarie regionali, di solito società per azioni, era la predisposizione di programmi finalizzati al sostegno dell’imprenditoria locale (Sanviti 1986).

Il sistema dei nuovi organismi stratificatosi negli anni sembrava dunque, negli anni Novanta, aver configurato due modelli di organizzazione dell’azione amministrativa regionale: il primo costruito sul prototipo tradizionale dell’ente pubblico dotato di piena autonomia organizzativa e finanziaria e strettamente collegato all’ente regionale sia per il potere di indirizzo politico esercitato dalla giunta regionale. sia per il sistema di finanziamento, sia perché sottoposto al controllo amministrativo; il secondo – definito anche come fenomeno di corporatization dei servizi ‒ costituito da organismi privati partecipati in forme diverse dalla regione o completamente privati sotto il profilo proprietario e destinatari di contratti di servizio o convenzioni considerati, questi ultimi, i nuovi strumenti di regolazione delle modalità di fornitura e di finanziamento pubblico dei servizi erogati e/o venduti (Cambini, Filippini, Piacenza, Vannoni 2011).

Le regioni, insomma, superato il primo periodo inerziale, dimostravano di sapere organizzare la loro azione amministrativa ricorrendo a tutti gli strumenti disponibili nell’ordinamento e introducendo modalità gestionali talvolta anche in aperta contraddizione con i principi della trasparenza e della concorrenza tanto da richiedere importanti e reiterati interventi del legislatore nazionale. Emblematico il caso delle società in house per le quali i giudici contabili nel 2008 in più occasioni evidenziarono la peculiare relazione di «forte correlazione» o addirittura di «sostanziale assimilazione» con gli enti locali tanto da giustificarne il concorso al rispetto degli obblighi di finanza pubblica. Eppure, sebbene fossero sperimentati diversi sistemi di governance dei servizi, il modello dell’ente pubblico continuò a lungo a essere ritenuto il più idoneo a esercitare la sua azione in ambiti sempre più ampi di erogazione di servizi. Tale scelta era testimoniata anche e soprattutto dal rafforzamento delle sue burocrazie, sempre più ampie e verticalizzate.

La Ragioneria generale dello Stato, adottando una definizione molto rigida (e dunque restrittiva) di enti strumentali regionali al 31 dicembre del 1993, nell’ambito della rilevazione sul costo del personale pubblico, contava 300 enti strumentali regionali così distribuiti: 106 istituti autonomi per le case popolari; 18 enti regionali di sviluppo agricolo; 176 aziende ed enti regionali per il turismo. A questi si aggiungevano 68 enti strumentali minori di cui 12 consorzi di bonifica; 16 consorzi per le aree di sviluppo industriale e relative federazioni; 26 parchi naturali ed enti per la difesa ambientale; 14 enti per il diritto allo studio. Il personale di ruolo complessivamente inquadrato nei 368 enti regionali ammontava a 14.096 dipendenti regolati tutti dal comparto di contrattazione regioni-enti locali. La conformazione del comparto, dopo lunghe battaglie legali, era stata riconosciuta legittima dalla prima sezione del Tar del Lazio (sentenza del 24 giugno 1987 nr. 1218) secondo cui la potestà legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici non andava in contrasto con «l’omogeneità e l’affinità delle amministrazioni locali, e in particolare degli enti territoriali, rispetto alle regioni a statuto ordinario» (Corte dei conti, Il costo del lavoro pubblico nel 1993, 1995, p. 102).

Entrando nell’analisi della composizione del personale si osservava che su 73.251 dipendenti dell’intero comparto regioni ed enti regionali i dirigenti in servizio ammontavano a 5998 unità, pari all’8,2% del totale. Quanto all’anzianità di servizio dei dirigenti il 65,2% dell’aggregato regioni ed enti strumentali mostrava un’anzianità inferiore a 25 anni con lievi variazioni tra gli enti strumentali.

Il dettaglio della composizione del personale mostrava che i dipendenti degli istituti autonomi case popolari con 7589 unità (di cui 558 dirigenti) rappresentavano il 10,4% dell’intero aggregato regioni-enti strumentali, seguiti dagli enti regionali di sviluppo agricolo con 3602 unità e infine dalle aziende ed enti per il soggiorno e il turismo con 843 unità. Complessivamente il costo totale del personale (rilevato in termini di impegni di spesa) delle regioni e degli enti regionali ammontava a 3782 miliardi di lire, di cui ben 2818 per le retribuzioni. Da specificare che la definizione di costo del personale comprendeva, oltre alla spesa per la retribuzione ordinaria, anche l’indennità di missione, gli assegni per nucleo familiare, i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione e «altre spese» (esclusi il trattamento di fine rapporto e le forme di retribuzione indiretta per le quali non erano disponibili all’epoca informazioni).

Colpiva il dato sugli «abbandoni». La causa maggiore di cessazione dal servizio, infatti, era costituita sia per le regioni che per gli enti strumentali soprattutto dalle dimissioni (in particolare tra i dirigenti) seguita dal raggiungimento dei limiti di età, mentre, in linea con quanto previsto dall’ordinamento, il reclutamento nei ruoli organici delle amministrazioni avveniva, per circa il 70% dei casi, tramite concorso pubblico.

Interessante il dato sulla femminilizzazione del settore. Le donne rappresentavano circa il 40% del personale in servizio dell’aggregato, ma costituivano soltanto il 16% dei dirigenti di primo livello e il 6,8% di quelli di secondo livello, ossia la posizione apicale. Tra i livelli impiegatizi, invece, la presenza femminile si attestava intorno al 41,1%, con percentuali crescenti tra il personale temporaneo (63,7%) e tra quello contrattista equiparato (50,8%).

Il consolidamento delle strutture organizzative e delle burocrazie degli enti – come emerge chiaramente dai dati ‒ non poteva che costituire la migliore condizione per l’avvio di un processo irreversibile di riproduzione di un modello che rappresentava il coronamento del percorso di innovazione organizzativa partito negli anni Ottanta e mirato al rafforzamento della dirigenza regionale. Ma mostra anche, attraverso il freddo rapporto tra dirigenti e dipendenti, che l’oggetto della negoziazione tra gli attori ha nel tempo perduto di vista lo scopo principale rappresentato dall’introduzione della dirigenza come «richiesta di riconoscimento del potere gerarchico, di una maggiore attribuzione formale e dunque dell’uso legittimo di quest’ultimo» (D’Albergo 1991, p. 233) per assumere, alla fine, le sembianze di una mera massimizzazione del vantaggio dei corpi interni.

L’intensità del processo di costituzione degli enti regionali è testimoniata dall’attività del legislatore regionale nella loro istituzione, come dimostrano i dati riportati in una ricerca del 2003 che ‒ attraverso un’ampia ricognizione delle fonti normative di istituzione, modifica e soppressione degli enti istituiti con leggi regionali (includendo tra questi anche quelli del servizio sanitario nazionale) ‒ ricostruisce il percorso di creazione e trasformazione degli enti attivi nel perimetro regionale (M.L. D’Autilia, A. Fioritto, N. Zamaro, Le trasformazioni delle istituzioni subregionali: dagli enti pubblici regionali alla sussidiarietà, in Modelli e forme organizzative del decentramento. Ruolo e sviluppo del terzo settore, a cura di P. Venturi, N. Montanari, 2005, pp. 83-101).

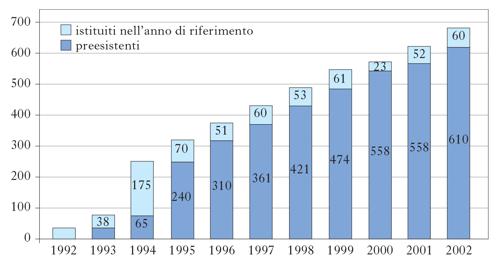

Il quadro del sistema composto dagli enti regionali strumentali istituiti, modificati o soppressi nel periodo 1992-2002, come riportato in una ricerca del 2003, mostra che nel decennio sono stati emanati complessivamente 1350 provvedimenti normativi. Di questi ben 743 finalizzati alla creazione di enti, di cui 534 destinati alla loro modifica e 73 alla loro soppressione. Guardando agli anni in cui l’attività normativa è stata più intensa i dati mostrano una maggiore concentrazione nel 1994 che vede la nascita di 175 enti regionali, costituiti per circa il 70% da Aziende sanitarie locali (fig. 1).

Ciò, naturalmente, era dovuto alla trasformazione (il principale provvedimento normativo nazionale a cui si deve il riordino del Servizio sanitario nazionale fu il d. legisl. 30 dic. 1992 nr. 502) delle Unità sanitarie locali (USL) in Aziende sanitarie locali (ASL), alla istituzione delle aziende ospedaliere create in sostituzione dei vecchi ospedali e alla costituzione delle agenzie regionali di sanità.

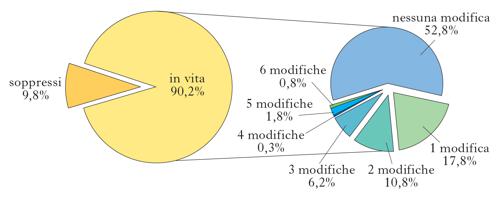

A esclusione dei 73 enti istituiti e poi soppressi (pari al 9,8% di quelli istituiti complessivamente), gli organismi che risultavano ancora in vita nel 2002 erano in tutto 670 (pari al 90,2% degli istituiti), composti per la maggior parte da enti che non avevano subito modifiche nel decennio osservato (392 enti, pari al 52,8% del totale); la quota parte residuale, invece, era costituita da enti sottoposti a modifiche, da un minimo di una modifica (registrato per 132 enti), fino a un numero massimo di sei modifiche (registrato solo per 6 enti) (fig.2).

Osservando l’anno in cui è intervenuta l’ultima modifica, si registrava una maggiore concentrazione nel corso del 2000 (86 enti) e nei due anni più recenti (entrambi con 42 enti interessati da modifiche).

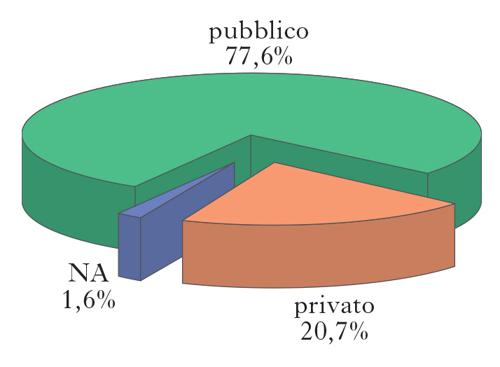

Restringendo l’analisi ai soli enti regionali strumentali istituiti nel periodo 1992-2002 e ancora in vita nel 2002 (in tutto 670), si osserva che il numero maggiore di essi fu istituito nel 1994 (175 enti), mentre il numero più contenuto si registrava nel 2000 (23 enti). In particolare, il 77,6% degli enti in vita nel 2002 possedeva la forma giuridica pubblica, il 20,7% aveva una forma privata e soltanto una quota minima (1,6%) si presentava di incerta classificazione dato il profilo ibrido della fattispecie.

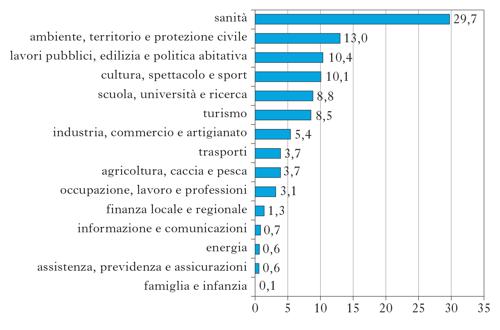

Analizzando i settori di attività in cui operavano (sempre sulla base di quanto descritto nelle norme), emergeva che il maggior numero di enti, dal punto di vista della prevalenza settoriale, era attivo in materia di sanità (29,7% degli enti in vita al 2002); seguivano gli enti che si occupavano di ambiente, territorio e protezione civile (13,0%), di lavori pubblici, edilizia e politica abitativa (10,4%) e di cultura, spettacolo e sport (10,1%). Quanto, invece, alla localizzazione territoriale i dati mostravano una presenza di enti più consistente nel Lazio (66 enti, pari al 9,9% di quelli complessivi), seguito dal Piemonte (49 enti, pari al 7,3%). Le regioni per le quali si registrava, invece, il numero più contenuto di enti regionali strumentali istituiti nel periodo 1992-2002 e ancora in vita al 2002, erano il Molise (11 enti) e la Sardegna (10 enti).

Considerando nello specifico le aree in cui gli enti risultavano particolarmente numerosi c’è da osservare che l’ambiente, il territorio e la protezione civile rappresentavano un ambito di grande attività normativa sia per i problemi rimasti insoluti nel corso degli anni come, ad esempio la riorganizzazione del settore forestale, sia per le particolari caratteristiche geofisiche del territorio.

Era di questi anni la costituzione delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, previste dal d.l. 4 dic. 1993 nr. 496, contenente disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e sulla istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente. Enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile, e di un proprio statuto approvato dalla giunta regionale, le nuove agenzie nel giro di pochi anni consolidarono il proprio ruolo sul territorio assorbendo funzioni anche in materia sanitaria e veterinaria. Nel settore delle aree protette e del territorio, si rilevava invece l’istituzione degli enti parco quali soggetti destinatari di funzioni di amministrazione e gestione dei parchi. Previsti dalla legge quadro sulle aree protette (l. 6 dic. 1991 nr. 394), gli enti di nuova istituzione avviarono rapidamente attività di programmazione e valorizzazione dei territori di competenza stimolando contestualmente le regioni a operare di propria iniziativa nell’ambito della tutela dell’ambiente naturale.

Di grande rilievo sul piano organizzativo furono poi le agenzie regionali per la difesa del suolo e le aziende forestali, istituite presso molte regioni. Le prime furono create come agenzie autonome dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. Destinatarie di complesse attività tecniche e operative connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche relative alla difesa del suolo e alla gestione del demanio idrico di competenza regionale, erano sottoposte alla vigilanza della regione e operavano nel rispetto degli indirizzi programmatici e delle direttive da essa emanate. Le seconde, dotate anch’esse di autonoma personalità giuridica, avevano il compito di assicurare la gestione delle foreste regionali e coordinare gli interventi in materia di forestazione.

Per il settore idrico e la difesa del suolo, si rilevava, invece, la costituzione delle autorità di bacino regionali e interregionali per la salvaguardia e lo sviluppo dei bacini idrografici. La legge quadro che riordinava il settore idrico e che prevedeva le autorità di bacino (l. 18 maggio 1989 nr. 183) attribuiva agli enti le funzione di raccordo e di governo delle istanze promosse da tutti gli organismi interessati alla salvaguardia e allo sviluppo del bacino idrografico, caratterizzato da complesse problematiche ambientali. Le autorità furono istituite talvolta con legge regionale, in altri casi con delibere che recepivano intese interregionali. Erano dotate di potere regolamentare (predisponendo i piani di bacino che costituiscono lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel bacino idrografico di riferimento, approvati dal consiglio e pubblicati sul bollettino ufficiale della regione), ma non possedevano personale né strutture proprie: per lo svolgimento dei loro compiti si avvalsero, fin dalla costituzione, del personale della regione e delle sue strutture. Nel settore dei lavori pubblici, edilizia e politica abitativa l’articolazione degli enti sul territorio era stata modificata con la soppressione degli Istituti autonomi case popolari e l’istituzione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica. Si trattava di enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio statuto approvato dal consiglio regionale. Istituite in attuazione dell’art. 93 del d.p.r. 24 luglio 1977 nr. 616, assunsero le funzioni assegnate precedentemente agli Istituti autonomi case popolari.

Il consolidamento del sistema degli organismi privati e pubblici

Le copiose relazioni sulla gestione delle regioni prodotte dalla Corte dei conti, negli anni successivi alla riforma costituzionale del 2001, cominciarono a descrivere un sistema enti-regione dal perimetro troppo ampio e connotato da forti criticità organizzative e funzionali ove, oltre all’assenza di una compiuta disciplina attuativa dei principi statutari in grado di rendere possibile un corretto rapporto di strumentalità con la regione, si aggiungeva una gestione poco virtuosa dei finanziamenti regionali.