Stetoscopio in pensione

Stetoscopio in pensione

Duecento anni fa il dottor Laënnec inventava a Parigi il primo strumento in medicina che consentì l’‘auscultazione mediata’, trasformando l’orecchio bene esercitato del medico in penetrante ‘occhio clinico’. Oggi viene definitivamente sostituito dalle tecniche più moderne di telemedicina.

È di recente dominio la notizia della decisione ufficiale del ‘pensionamento’ dello stetoscopio, cioè – se dobbiamo intendere alla lettera il significato della parola – della definitiva messa a riposo, per raggiunti limiti d’età, di uno strumento che ha maturato i requisiti assicuranti il diritto a una retribuzione che in questo caso è computabile non in denaro, ma in termini di riconoscenza da parte di malati e di medici.

Stetoscopio (dal greco skopéo, «guardo», e stéthos, «petto») è lo strumento con cui portare l’osservazione dentro il torace.

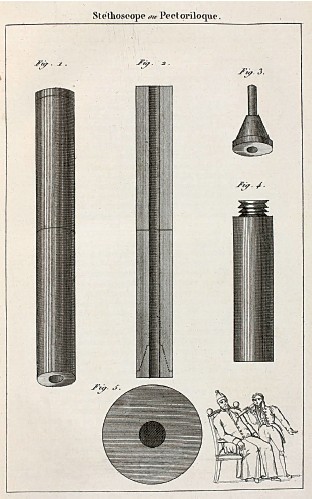

Duecento anni or sono, esso consentì di instaurare in medicina il metodo dell’‘auscultazione mediata’. Consiste in un cilindro cavo, di legno, svasato alle estremità, di cui l’una foggiata ad auricolare per essere appoggiata all’orecchio del medico e l’altra bottonuta, per essere applicata a questo o quel punto del torace del paziente. L’‘anima d’aria’ che lo percorre all’interno permette che i suoni o i rumori endotoracici, fisiologici o patologici (murmure polmonare, toni e soffi cardiaci, ronchi e fischi bronchiali, crepitii della pleura), vengano trasmessi amplificati e pertanto meglio percepiti.

Tramite il nuovo strumento fu possibile creare una mappa semeiotica di grande valore diagnostico, in base alla quale le malattie di organi interni, come il cuore, i polmoni, i bronchi, la pleura, in passato soltanto arguite o intuite (o immaginate), potevano essere osservate e analizzate come se gli stessi organi fossero esterni.

Si disse che lo stetoscopio compiva il prodigio di trasformare un orecchio bene esercitato in penetrante ‘occhio clinico’.

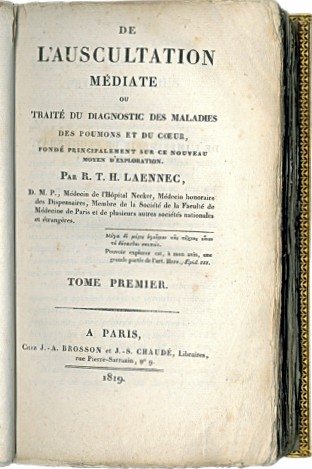

Questa observation et analyse tenne a battesimo la nascita della clinica moderna. Il metodo della auscultation médiate fu merito del medico bretone René-Théophile-Hyacinthe Laënnec (1781-1826), primario nel parigino Hôpital Necker. Il suo inventum novum, utilizzato al meglio dal suo orecchio musicale d’esperto suonatore di flauto, permise al provetto musicista di trasformarsi nel prototipo del grande clinico ottocentesco.

La vicenda dell’invenzione dello stetoscopio è stata più volte rievocata e inserita fra la realtà e la leggenda. Quarantacinque anni fa, nella ricorrenza centocinquantenaria dell’edizione del trattato di Laënnec De l’auscultation médiate (Paris 1819), essa venne aggiornata e descritta così: «In una fresca mattina, Laënnec sortì dall’Hôpital Necker e si recò a piedi a visitare una giovinetta malata di cuore. Attraversò la corte del Louvre dove giocavano dei ragazzi: uno grattava con uno spillone l’estremità di un tubo e un altro, con l’orecchio posato sull’opposta estremità, percepiva lo stridio rinforzato. Fu un’illuminazione. Giunto dalla sua giovane paziente, Laënnec arrotolò il cahier che aveva con sé per le sue annotazioni e lo utilizzò per auscultare i rumori di quel cuore che il proprio senso del pudore e la formosità del petto della malata non gli permettevano di esplorare direttamente. Era nato lo stetoscopio».

Lo strumento rivoluzionario diede inizio a un nuovo rapporto, a un nuovo percorso. Il suo ingresso nella pratica non fu facile.

Molti medici faticarono a impadronirsene; altri lo considerarono un aggeggio ridicolo e disdicevole, compromettente la loro reputazione di professionisti del ‘colpo d’occhio’. Molti malati infittirono lo schieramento dei soggetti refrattari; molte malate lo rifiutarono considerandolo un arnese indiscreto, un’arma impietosamente affondata nelle loro carni più intime. Alcuni lo accettarono solo perché credevano che il cilindro applicato al torace fosse uno strumento non diagnostico, ma terapeutico, trasmettitore di benefici influssi emanati dalla testa del medico.

Quel che più conta è il fatto che lo stetoscopio fu uno strumento ‘filosofico’, in quanto si legò a una vera e propria ‘rottura epistemologica’, a una mutata visione dell’arte-scienza medica.

Primo strumento diagnostico di largo impiego, esso trasformò la pratica della medicina, cambiò la percezione della malattia da parte del medico e inaugurò la tendenza ad ampliare la distanza tra questi e il malato inserendo fra loro un primo, rudimentale apparato tecnico.

Con l’enorme incremento, nel corso degli ultimi 2 secoli, di tale apparato tecnico, giunto perfino all’odierna telemedicina teorizzante la pratica di prestazioni a un paziente distante, lo iato della relazione tra questi e il medico si è progressivamente ampliato, con il rischio che il sempre maggiore accostamento tecnologico alla realtà fisiopatologica della malattia sia pagato da un sempre maggiore distanziamento antropologico dalla realtà esistenziale del malato.

Lo stetoscopio non fece correre alla medicina questo rischio, la sua tecnica aurorale non fu una pratica separatrice. Non fu un diaframma interposto, ma un trait d’union. La ‘trombetta’ del medico di famiglia o del clinico d’alto rango fu un oggetto confidenziale, sostituito, a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, dal fonendoscopio, suo erede naturale. Oggi, nel pensionarlo, non dimentichiamoci del grande debito di gratitudine che una folla di pazienti ebbe per suo aiuto.

Le parole

- Auscultazione. Metodo di esame fisico del malato che si pratica con l’orecchio, importante soprattutto per esplorare la funzione del cuore e dei polmoni.

- Ecografo portatile. Dispositivo che utilizza gli ultrasuoni riflessi dagli organi interni per ottenere su un monitor immagini statiche di parti interne o diagrammi di fenomeni in movimento.

- Stetoscopio. Strumento usato nella pratica clinica per facilitare l’auscultazione: nella versione più moderna i suoni, raccolti da una cavità a forma di campana, vengono trasmessi all’orecchio dell’osservatore attraverso 2 tubi di gomma o materiale plastico.

- Fonendoscopio. Strumento che attualmente si affianca allo stetoscopio e che al posto della cavità imbutiforme presenta una sonda di ricezione costituita da una capsula chiusa da una membrana vibratile.