maniaco-depressiva, sindrome

maniaco-depressiva, sindrome

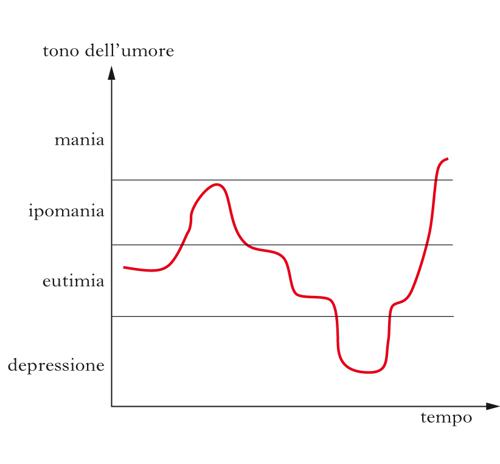

Disturbo psichiatrico caratterizzato da oscillazioni del tono dell’umore in senso depressivo e in senso espansivo, intervallate da periodi più o meno lunghi senza sintomi conclamati (definiti come eutimici). La sindrome m.-d. è classificata, insieme ai disturbi depressivi, nei disturbi dell’umore. Può presentare o meno caratteristiche psicotiche (deliri e allucinazioni) e si suddivide in disturbo bipolare I (BP-I) e II (BP-II). Nel primo si alternano, nel corso del tempo, episodi maniacali e depressivi; nel secondo, episodi ipomaniacali e depressivi. La differenza principale tra episodio maniacale e ipomaniacale sta nel fatto che il primo è molto più grave, la compromissione sociolavorativa è evidente e possono presentarsi sintomi psicotici.

Storia

La presenza di oscillazioni dell’umore era conosciuta sin dall’antichità (Areteo di Cappadocia e Galeno). Jean-Pierre Falret e Jules-Gabriel- François Baillarger descrissero nel 1854 un caso di ’follia circolare’, ma fu Emil Kraepelin, nella 6a edizione del suo Trattato di psichiatria (1899), il primo a definire la malattia m.-d. come entità nosografica a sé. Nella moderna classificazione dei disturbi psichiatrici il termine malattia è stato di fatto abolito a causa della mancanza di chiare evidenze sull’eziologia. L’espressione sindrome m.-d. è attualmente meno utilizzata a favore di quella di disturbo bipolare, sostenuta dall’attuale classificazione dell’Associazione degli Psichiatri Americani.

Eziologia

L’eziologia è sconosciuta, ma sono state formulate molte ipotesi. È stata ipotizzata, come per la schizofrenia, una possibile alterazione dello sviluppo neurofisiologico, ma le evidenze a questo riguardo non sono al momento solide. L’ipotesi genetica trova molti dati a favore, ma l’esatta alterazione non è stata chiarita. Un centro di regolazione dell’umore non è stato ancora identificato, ma è stata ipotizzata la presenza di un circuito prefrontale- striatale-talamico-cerebellare che controllerebbe il tono dell’umore e che potrebbe essere, anche se con modalità non nota, implicato nell’eziologia. La maggiore fluidità delle membrane cellulari e meccanismi di kindling (fenomeno per cui ciascun episodio della malattia, a causa di una predisposizione di base, produce nel tempo episodi sempre più frequenti e intensi) rimangono non provati, mentre la possibile relazione tra concentrazione dello ione calcio nel liquido cefalorachidiano e tono dell’umore (bassa concentrazione correlata con sintomi maniacali e alta concentrazione con sintomi depressivi) costituisce un dato accertato ma non esplicativo della sintomatologia del disturbo.

Caratteristiche cliniche

Il disturbo esordisce nella prima età adulta, e talvolta durante l’infanzia e l’adolescenza. Il primo episodio può essere maniacale o depressivo, l’esordio depressivo è più frequente nel BP-II, mentre nel BP-I la distribuzione tra esordio maniacale, ipomaniacale o depressivo è più equilibrata. L’episodio ipomaniacale consiste nell’elevazione persistente del tono dell’umore per almeno quattro giorni accompagnata da irritabilità, autostima ipertrofica o idee di grandezza, ridotto bisogno di sonno e logorrea. Altri sintomi sono aumento dell’attività finalizzata, distraibilità, agitazione e facilità a intraprendere azioni potenzialmente pericolose, come guida spericolata o consumo di sostanze voluttuarie. L’episodio maniacale è caratterizzato dalla presenza per almeno una settimana, quasi tutti i giorni e per la maggior parte del tempo, di accelerazione ideativa o fuga delle idee, eloquio accelerato e logorrea, euforia ed espansività incongrua, iperattività fino all’agitazione psicomotoria, invadenza, irritabilità e aggressività. Il paziente si presenta ipermotivato e con molti progetti, ma è inconcludente. Sono possibili allucinazioni, più frequentemente uditive, nonché deliri, caratteristicamente megalomaniaci o persecutori. Differisce dall’episodio ipomaniacale per la presenza di sintomi psicotici, per la grave compromissione del funzionamento sociolavorativo e per la perdita della capacità di effettuare un corretto esame di realtà. Per contro, l’episodio depressivo è caratterizzato dalla presenza, per almeno due settimane, quasi tutti i giorni e per la maggior parte del tempo, di abbassamento del tono dell’umore, tristezza, rallentamento psicomotorio, facile affaticabilità, anedonia, demotivazione e bassa progettualità, concentrazione del pensiero su poche tematiche a contenuto depressivo e visione pessimistica della vita, a volte fino all’ideazione suicida. Sono anche possibili reazioni ansiose e agitazione. L’eloquio è poco produttivo, il paziente risponde solo se sollecitato, preferisce usare monosillabi nella comunicazione; l’appetito, il peso e il sonno possono aumentare o diminuire. La contemporanea presenza di sintomi di tipo depressivo e di tipo maniacale definisce l’episodio misto, spesso espressione di maggiore gravità clinica. Il decorso del disturbo è ricorrente e generalmente ingravescente. La presenza di un umore cronicamente alterato e fluttuante, con periodi caratterizzati da sintomi ipomaniacali e altri da sintomi depressivi, tuttavia insufficienti per soddisfare i criteri dell’episodio maniacale o depressivo, definisce il disturbo ciclotimico.

Trattamento

Tutti i disturbi bipolari vanno trattati con farmaci stabilizzanti dell’umore, come il litio e alcuni antiepilettici. Quando vi sono caratteristiche psicotiche sono utili i farmaci antipsicotici e i sedativi, maggiormente impiegati nella fase maniacale. Il ruolo degli antidepressivi nella fase depressiva all’interno del disturbo bipolare è dibattuto, in quanto sono possibili viraggi maniacali, induzione di un decorso peggiorativo della malattia o aumento del rischio di suicidio; l’uso di questi farmaci deve quindi essere sempre subordinato alla copertura stabilizzante. La psicoterapia può essere utile se iniziata nella fase eutimica o in quella depressiva. La psicoeducazione dei pazienti e dei familiari può aumentare la consapevolezza della malattia e l’aderenza terapeutica.