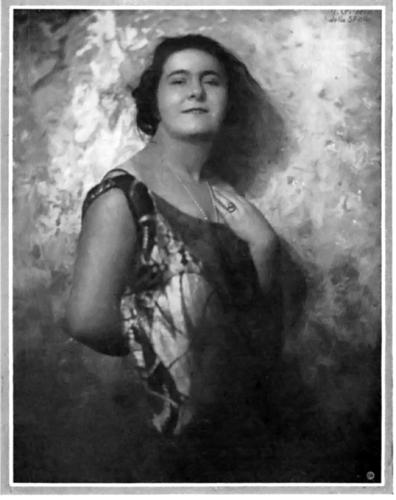

MENNI GIOLLI, Rosa

MENNI GIOLLI, Rosa

MENNI GIOLLI, Rosa - Rosa Menni nacque a Milano il 13 maggio 1889. Il padre Guido era un alto funzionario della Banca Commerciale Italiana; la madre, Maria Cleofe Legnani, una ballerina classica così come le sorelle Annunziata e la più nota Pierina, che nel 1892 divenne la prima étoile del Teatro alla Scala e poi del Balletto imperiale di San Pietroburgo.

Oltre a Rosa i Menni ebbero altri due figli, Paola, chiamata Lina, e Vittorio Emanuele. Maria Cleofe morì nel 1893 (dopo aver dato alla luce il terzo figlio) e Guido Menni l’anno successivo sposò la cognata Annunziata.

L’appartenenza alla facoltosa e progressista borghesia milanese le permise di entrare in contatto con numerose personalità della cultura, dell’arte e dello spettacolo dell’epoca, molte delle quali frequentatori abituali del salotto di famiglia. L’ambiente in cui crebbe la stimolò ad approfondire lo studio delle lingue straniere, della letteratura, della filosofia, della recitazione, della dizione, e con successo a dedicarsi alla poesia e a diversi sport.

Nel 1905 si iscrisse alla Regia Accademia di belle arti di Brera, ottenendo il 6 novembre 1911 il titolo di maestra di disegno per le scuole tecniche e normali. Durante gli anni di studio strinse numerose amicizie, tra cui quella con Carlo Carrà fu una delle più durature. Ma fu con la pittrice Anna Beatrice Hirsch – che in seguito assunse lo pseudonimo di Anna Beatrice D’Anna – e con la scultrice Gemma Pero che instaurò un profondo e proficuo legame. Con loro, dopo il diploma, la giovane aprì un atelier considerato un unicum tra le artiste milanesi dell’epoca (Scotti - Fiorio - Rebora, 1989, p. 49). Negli anni attorno alla prima guerra mondiale, con gli uomini al fronte, gli istituti culturali offrirono alle donne maggiore spazio. Per Rosa quello fu un periodo di grande produzione artistica. Insieme alle due colleghe partecipò a numerose esposizioni: i suoi quadri trovarono posto alla Mostra dell’incisione italiana e nelle collettive allestite dalle principali associazioni e istituzioni artistiche milanesi come la Famiglia artistica, il Lyceum femminile, la Reale Accademia di belle arti, l' Esposizione nazionale di belle arti, la Federazione artistica italiana e l’Associazione femminile per l’arte (ibid., pp. 49-61). Dopo la morte al fronte del fratello Vittorio Emanuele, Rosa prestò la propria opera come infermiera volontaria nella Casa di riposo Pio Albergo Trivulzio, dove era stata recuperata un’ala per allestire un nosocomio militare. Ma suo indiretto sostegno alla causa del conflitto passò anche attraverso l’arte: collaborò infatti alla Sezione propaganda artistica del Comitato d’Azione tra mutilati, invalidi e feriti di guerra, con l'illustrazione di cartoline che il Comitato molto probabilmente metteva in vendita. Nel 1917, terminata la guerra, Menni espose alla mostra dei giocattoli organizzata al Lyceum dalla testata Pagine d’Arte curata dal critico Raffaello Giolli, che sposò il 25 febbraio 1920. Dall'unione nacquero Paolo (1921), Ferdinando (1924) e Federico (all'anagrafe Federigo,1928). La rassegna si collocava in un filone che caldeggiava il rinnovamento dell’artigianato tradizionale attraverso una stretta sinergia tra industria e arte decorativa. Convinta dell’importanza di sollecitare una produzione interna che partendo dai manufatti d’ispirazione regionale giungesse ad avere un’impronta nazionale, Rosa ne sostenne la rinascita anche attraverso diversi articoli che vennero pubblicati da Emporium (1917, n. 72), Bianco e Nero (1912, n. 5) e La Fiaccola (1919, n. 5/6). L’interesse sempre crescente verso questo tipo di espressione significò per lei l’abbandono graduale della pittura e il progressivo abbraccio dell’arte decorativa applicata ai tessuti. Il suo percorso si inserì pienamente nel risveglio delle arti, delle industrie e della cultura del primo dopoguerra. Sulla scia di questa trasformazione, da pittrice ad artista/artigiana, nell’autunno 1919 aderì alla Prima Esposizione regionale lombarda di arte decorativa promossa dalla Società umanitaria (Scotti - Fiorio - Rebora, cit., p. 60). Nel febbraio 1921 fu presente alla mostra voluta dall'AMI, la società d’Arte Moderna Italiana costituita dalla stilista romana Maria Monaci Gallenga. L'iniziativa fu caratterizzata dall'esibizione contemporanea di abiti, stoffe, vetri, ferri battuti, dipinti, piccole sculture e tutto ciò che poteva avere un legame con le arti decorative (de Guttry - Maino, 2018, pp.12-13).

Le stoffe della Rosa

Forse stimolata dalla passione per l’esotico, in quel periodo molto diffusa in occidente e ben rappresentata da Gustav Klimt, e forse incalzata da ciò che stava costruendo Monaci Gallenga, Menni si dedicò con maggiore slancio alla sperimentazione della pittura su tessuto. Le modalità che scelse furono quella indiana del Bandhana e quella giapponese dello Shibori, ma soprattutto quella del Batik che reinterpretò in chiave moderna (Bossaglia,1984, p. 57), tutte procedure di decorazione tessile riassumibili in ‘lega e tingi’. Un valido sostegno professionale le fu inizialmente offerto da Edoardo Mattoi, un piccolo industriale milanese, stampatore e tintore di tessuti in seta e lana, che le mise a disposizione la sua esperienza e il laboratorio.

Nella primavera del 1921 nacque la linea di produzione artigianale Le stoffe della Rosa, realizzata in un atelier dove aiutata da alcune maestranze potè seguire il ciclo completo delle operazioni necessarie all’esecuzione delle sue creazioni: dallo stampo in legno, inciso da lei stessa, fino all’oggetto finito. Il logo scelto fu lo schizzo di una rosa intagliata in un ovale di legno. Il 18 aprile 1925 l’impresa divenne società con un unico socio. I supporti che utilizzò per le sue realizzazioni, che spaziavano dai gioielli ai portasigarette, dalle scatole per cipria agli oggetti da toilette, dalle cornici alla rilegatura dei libri, oltre alle stoffe comprendevano il linoleum, la juta e il cuoio (Giolli Menni, 1923, p. 26). Figura di spicco che in un primo tempo si unì al lavoro di bottega fu la triestina Maria Lupieri, che in seguito divenne una riconosciuta artista.

Per Menni gli anni Venti furono un decennio di grandi soddisfazioni. Si rivelarono eccellenti le sue partecipazioni alle esposizioni organizzate dalla Galleria Pesaro di Milano, per la quale nel 1923 curò parte dell’arredamento. Così come l’adesione alla prima Mostra biennale delle arti decorative internazionali a cura del Consorzio autonomo Milano Monza Umanitaria, che dal 1930 divenne triennale con sede a Milano (Pansera - Chirico, 2004). La rassegna, allestita alla Villa Reale di Monza nel 1923, fu promossa per esaltare l’artigianato italiano nel suo insieme, ma la sezione che ebbe il maggior peso fu quella tessile, con un occhio di riguardo per tutto ciò che rientrava nei tessuti per l’arredamento. Per i suoi manufatti, Rosa ricevette il diploma di medaglia d’argento.

Fondamentale risultò anche la sua presenza all’Exposition des Arts Décoratifis et Industriels Modernes di Parigi (1925), il primo importante appuntamento di quel settore a cui il nostro paese aderì dopo la fine della guerra. In tale occasione le vennero conferite una medaglia d’oro per le sete stampate per la classe Arte e industria dell’abbigliamento; due medaglie d’argento, una per la classe Arte e industria tessile, l’altra per quella di Moda e accessori dell’abbigliamento e una di bronzo per Fiori e piume (Bossaglia, 1979). Contemporaneamente, Menni presenziò alla Seconda Biennale di Monza (1925), dove esibì il suo manufatto più noto: una casacca di panno color zafferano dai motivi geometrici stampati a mano che riecheggiavano le linee futuriste (Pansera - Chirico, cit., p.116).

Non meno proficue furono le partecipazioni del 1926: alla Biennale di Venezia, per la quale creò quattro portiere da collocare nella sala d’ingresso, alla Prima Mostra d’Arte di Artisti Milanesi promossa dalla Famiglia Meneghina e alla prima mostra della Permanente di Novecento italiano, una delle esperienze artistiche più rilevanti dei primi decenni del secolo scorso. La maestria di Rosa fu notata anche nell’ambito della moda, e benché i suoi lavorati fossero considerati pezzi unici per una clientela più che esclusiva, diverse sartorie iniziarono a chiedere la sua collaborazione. Lavorò per Ventura, Marta Palmer, Nicola J. Chini, in arte Nicky, per Paul Andrée Léonard, per il gruppo commerciale dei fratelli Vassena e per le sorelle Testa. Ebbe anche clienti privati come Gabriele D’Annunzio, per il quale disegnò giacche, vestaglie, pigiami, cuscini, tappeti e altro ancora. A questi acquirenti si aggiunsero coloro che si occupavano di arredamento di interni come il mobiliere Eugenio Quarti, gli architetti Gustavo Pulitzer-Finali e Paolo Mezzanotte, che scelse le sue portiere per la Casa dei fasci in Via Nirone 15. In quegli anni Menni contribuì con complementi di arredo anche all’allestimento del nuovo locale milanese Alla Penna d’Oca. Di grande prestigio furono poi le sue realizzazioni per la messa in scena delle opere Kovancina di Modest Petrovič Musorgskij, al Teatro alla Scala (1926), e Diana e La Tuda (1927) di Pirandello. Nel 1927 partecipò alla terza edizione della Biennale d’Arte di Monza proponendo tappezzerie all’interno di Domus Nova, un progetto di Gio Ponti, Emilio Lancia e Giulio Rosso pensato per offrire una serie di arredi alla media borghesia ideati per il gruppo La Rinascente, che in seguito la incaricò di altre realizzazioni (Programma di costituzione della Società Anonima “Stoffe della Rosa”, s.n.t.).

A partire dal 1925 a queste attività affiancò l’insegnamento del disegno e dell’arte decorativa alla Libera Accademia di Cultura e Arte di Vincenzo Cento, un istituto privato per ragazze lontano dai canoni della didattica tradizionale nato sulle orme del Circolo d’Arte e d’Alta coltura fondato da Raffaello Giolli nel 1921.

L'attività di giornalista

Nonostante i buoni risultati di pubblico e i riconoscimenti ufficiali, Le stoffe della Rosa costituirono sempre per Menni una fonte di grande incertezza economica. La crisi dei cotonieri del 1927, la morte del padre l'anno dopo, suo primo finanziatore, e successivamente la Grande depressione del 1929, indussero l’artista milanese a chiudere il laboratorio e a dichiarare conclusa l’esperienza artistica. Ciò non significò l’allontanamento dal mondo dell’arte, al quale continuò a dedicarsi nella veste di autrice. Scrisse per Domus, Casabella, per Problemi d'arte attuale e per Poligono. Rivista mensile d’arte, due raffinati e originali periodici promossi dal marito, apprezzato critico d’arte e fondatore nel 1929 della casa editrice AEA, Anonima Editrice d’Arte (Barzaghi, 2006; Caccia, 2013). Sul numero di Poligono del marzo 1931 venne annunciata l’uscita a novembre di Penelope, una rivista di ricamo, lavori femminili, moda e arredamento che avrebbe dovuto dirigere ma non vide mai la luce, quasi sicuramente a causa dell’incertezza dei finanziamenti. Due anni dopo il progetto fu presentato a Ottavia Mellone Vitagliano, moglie dell’editore Nino Vitagliano, che lo reputò valido tanto da sostenerlo economicamente. Mellone tenne per sé la direzione e affidò a lei e a Rina Simonetta la redazione del nuovo settimanale Eva, per cui (spesso sotto lo pseudonimo Chiara) scrisse essenzialmente di arte decorativa, architettura e arredamento e seguì la rubrica Referendum, che prevedeva lo scambio di opinioni su temi specifici con le lettrici. La corrispondenza, che occupava un ampio spazio, era gestita da lei e da Ottavia Mellone.

Per Rosa la testata costituì un’ulteriore chance per far conoscere le sue creazioni del passato. Rispetto al panorama editoriale dell’epoca, per gli argomenti trattati, Eva fu un foglio innovativo e spregiudicato (Salvatici, 2004, p.111).

Menni abbandonò la sua redazione nel 1937, quando perse la specificità che lo connotava, e si limitò a redigere due sezioni fisse (La casa delle lettrici di Eva e I lavori delle lettrici di Eva) oltre che a firmare alcuni articoli sempre legati al mondo dell’arte e dell’arredamento. La sua partecipazione al settimanale si protrasse fino al 1948. Nel contempo, scrisse anche per altri periodici come Fili della Domus, Dea, e La Rivista di Monza.

Guerra e antifascismo

Con l’affermarsi del regime fascista per Raffaello Giolli, antifascista, e per Rosa, che condivideva la battaglia del marito, iniziarono tempi difficili. Raffaello, che all’attività di critico affiancava quella di insegnante di storia dell’arte nei licei milanesi, pagò il rifiuto di fedeltà al fascismo con l’allontanamento dalla scuola pubblica. Nel 1940, con il primogenito Paolo, venne inviato al confino a Istonio Marina (Vasto) e poi al domicilio coatto a Senago (Milano). Nello stesso lasso di tempo Menni, con gli altri due figli, Ferdinando, il secondogenito, e Federico, il terzogenito, si traferì a Vacciago, una frazione di Ameno, sul lago d’Orta, nella casa di campagna ereditata dal padre. Lì, oltre ad allevare animali domestici e a coltivare la terra, impiantò un laboratorio tessile (Caccia Mingardo, 2020, p. 235).

Ritornato dal confino, Giolli avviò rapporti con la Resistenza, col nome di Giusto, ma la sua azione clandestina fu bloccata dalla mano del regime. Rosa e il marito vennero arrestati a Milano il 14 settembre 1944 dagli uomini della legione Ettore Muti e portati in via Rovello, sede del Corpo militare. Raffaello fu picchiato spietatamente e minacciato di assistere alle torture che sarebbero state inflitte alla moglie e al figlio Federico, fermato il giorno seguente e rilasciato poco dopo, se non avesse rivelato i nomi dei compagni. Nel tentativo di evitare ai suoi queste atrocità si gettò in un cavedio rompendosi alcune costole e lesionandosi la colonna vertebrale. Nelle due settimane che seguirono i Giolli furono condotti al comando delle SS, presso l’Hotel Regina, e poi assegnati al carcere di San Vittore. Rosa venne liberata nella seconda metà di ottobre, il marito, invece, fu destinato a Mauthausen e confinato nel sottocampo di sterminio Gusen II, dove morì tra il 5 e il 6 gennaio 1945. Nel frattempo Ferdinando, che aveva scelto la via dei monti, fu fucilato a Villeneuve, vicino a Cogne dai fascisti della X Mas il 14 ottobre 1944, mentre cercava di raggiungere un gruppo di partigiani. Paolo, dopo il confino di Senago, e dopo essere stato imprigionato in diversi campi di detenzione venne liberato posteriormente al 25 aprile (ibid., p. 250).

Dopo la liberazione

Nel periodo seguente la Liberazione, Menni, attiva nelle file del Partito socialista Italiano di Unità Proletaria, partecipò a numerosi incontri e comizi nelle fabbriche e nelle piazze; con Giuseppe Saragat, prese la parola, unica donna, alla grande manifestazione in piazza del Duomo a Milano, l’ultimo comizio prima delle elezioni amministrative in cui era stata candidata. Non fu eletta, ma continuò a offrire il suo contributo nella campagna del partito per il referendum popolare del 2 giugno e le elezioni per la Costituente (Caccia - Mingardo, cit., pp. 266-271). Ancora, nel 1945, assunse la direzione di Noi donne, organo quindicinale dell’UDI, edizione Lombarda. Attraverso il periodico Rosa si adoperò per dare voce alle urgenti necessità del dopoguerra, in particolare a quelle legate alle abitazioni e al lavoro femminile. E, inevitabilmente, si occupò dello sviluppo economico e artistico dell’artigianato nazionale (ibid., p. 278). Nel medesimo periodo, insieme ad Antonio Banfi, Giorgio Strehler, Samuele Polistina e Aldo Carpi, fece parte del consiglio de Gli Amici della Francia, un’associazione culturale fondata a Milano nel 1945 con l’obiettivo di promuovere e potenziare gli scambi culturali italo-francesi (Per la nuova Europa, in Fraternità, 20 marzo 1945). Rosa lasciò l’istituto per divergenze con la direzione nel luglio 1946. Alla fine di quello stesso anno si recò a San Paolo, in Brasile, dove abitava da tempo la sorella Lina. Lì ebbe l’opportunità di frequentare la vivace comunità di emigrati italiani. Di rilievo fu il rapporto che costruì con l’architetta Lina Bo, vice-direttrice di Domus nel 1944, da poco trasferita nel paese sudamericano perché al marito, Pietro Maria Bardi, era stata affidata la responsabilità del Museo d’Arte della città (Caccia - Mingardo, cit., p. 286).

Rientrata in Italia nel gennaio del 1949, Rosa si impegnò nel riordino degli scritti di Raffaello, manomessi e in parte dispersi durante la perquisizione che precedette il loro arresto. Tali scritti furono alla base de La disfatta dell’Ottocento, il saggio di maggior rilievo del marito. Il testo uscì nel 1961con l’editore Einaudi e la prefazione di Claudio Pavone (Giolli, 1961, p. X).

Lo sforzo profuso dall’artista nella compilazione di Una donna tra due secoli, un’autobiografia inedita ma non completa conservata unitamente ad altri documenti presso la Fondazione Elvira Badaracco a Milano, non venne presa in considerazione dal mercato editoriale. Neppure le traduzioni, di cui racconta nelle memorie, che vanno dagli scritti di Lenin (firmati da Nadežda Konstantinovna Krupskaja e Lev Trockij), a quelli di Stalin, da un romanzo di Gustave Flaubert al saggio sul politico britannico William Pitt stilato da Archibald Rosebery, sfociarono in alcuna pubblicazione, eccetto la biografia di Isadora Duncan che uscì, nel 1948, con il titolo La mia vita per le edizioni Poligono.

Nel 1961 Menni curò per la RAI una puntata della serie Enigmi e Tragedie della Storia dedicata a Pia de’ Tolomei.

Nel 1964, allo scopo di ricordare la scomparsa del marito e del figlio, riuscì ad avviare la prima edizione del Premio Raffaello e Ferdinando Giolli, manifestazione che intendeva promuovere la critica d’arte e i giovani poeti.

Appartenente alla borghesia ‘illuminata’ milanese, Menni può essere considerata a buon diritto una donna che ha pienamente vissuto ansie, desideri e aspettative di molte donne del suo tempo e del suo censo. La volontà di diventare pittrice, quando l’arte era ancora prettamente maschile, poi disegnatrice di stoffe, agli albori della nascita dell’arte decorativa, infine promotrice di un settimanale femminile d’avanguardia di successo, non legato ai due colossi dell’editoria, Mondadori e Rizzoli, sono da considerare passaggi pienamente coerenti con l’ambiente che l’ha circondata. A tutto ciò si aggiunge la sua adesione all’antifascismo e alla difesa della libertà, pagata a caro prezzo.

Rosa Menni morì a Melzo il 13 novembre 1975.

Fonti e Bibl.: Milano, Archivio storico Accademia di Brera; Trento, Archivio del ‘900 del Mart, Fondo Baldessari, f. Rosa Menni Giolli; Milano, Fondazione Elvira Badaracco, Fondo Rosa Menni Giolli. Si veda inoltre Programma di costituzione della Società Anonima “Stoffe della Rosa”, s.n.t.; R. Giolli Menni, Le mie stoffe, Milano 1923; R. Giolli, La disfatta dell'Ottocento, Introduzione di C. Pavone, Torino 1961; Rosa Giolli Menni. Disegni per stoffe, a cura di R. Bossaglia, Milano 1979; Id., L'art déco, Roma 1984; Dal salotto agli ateliers. Produzione artistica femminile a Milano 1880-1920, a cura di A. Scotti - M. T. Fiorio - S. Rebora, Roma 1989. Dizionario biografico delle donne lombarde, 568-1968, a cura di R. Farina, Milano 1995; Dal merletto alla motocicletta. Artigiane/artiste e designer nell'Italia del Novecento, a cura di A. Pansera - T. Occleppo, Cinisello Balsamo 2002; 1923-1930. Monza, verso l'unità delle arti. Oggetti d'eccezione dalle esposizioni internazionali di arti decorative, a cura di A. Pansera - M. Chirico, Cinisello Balsamo 2004; S. Salvatici, Il rotocalco femminile: una presenza nuova negli anni del fascismo, in Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, a cura di S. Franchini - S. Soldani, Milano 2004; S. Grandi - A. Vaccari Vestire il Ventennio. Moda e cultura artistica in Italia tra le due guerre, Bologna 2004; M.P. Barzaghi,Raffaello Giolli: dalla critica d’arte a Mauthausen, in Storia in Lombardia, 2006, n. 2; Editori a Milano (1900-1945). Repertorio, a cura di P. Caccia, Milano 2013; Mondi a Milano. Culture ed esposizioni 1874-1940, Milano 2015; Maria Monaci Gallenga. Arte e moda tra le due guerre, a cura di I. de Guttry - M. P. Maino, Roma 2018; P. Caccia - M. Mingardo, Rosa Menni Giolli: le arti e l’impegno, Milano 2020.