Rifiuti

Rifiuti

(App. V, iv, p. 518)

Disciplina giuridica

Dopo vari interventi a carattere frammentario e settoriale, la disciplina dello smaltimento dei r., dettata dal d.p.r. 10 sett. 1982 nr. 915, è stata oggetto di una profonda e organica revisione. La nuova normativa in materia è stata dettata dal d. legisl. 5 febbr. 1997 nr. 22 (il decreto Ronchi) con cui è stata data attuazione alle direttive 91/156/CEE sui r. (che modificava la direttiva 75/442/CEE), 91/689/CEE sui r. pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui r. di imballaggio; in seguito, modifiche e integrazioni a tale decreto, e in particolare alla disciplina sul recupero dei r., sono state stabilite dal d. legisl. 8 nov. 1997 nr. 389 e dalla l. 9 dic. 1998 nr. 426. Circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, il d. legisl. 31 marzo 1998 nr. 112 ha inoltre confermato che restano attribuiti allo Stato in materia di r. esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto Ronchi, come modificato e integrato dal d. legisl. nr. 389 del 1997, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a r. radioattivi, r. contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, oli usati, pile e accumulatori esausti. In sostanza il decreto Ronchi, pur abrogando la normativa precedente e in particolare il d.p.r. nr. 915 del 1982, ne ha recuperato, recependoli, i contenuti di ordine generale della disciplina della gestione dei r., mentre ha conferito maggiore incidenza ai poteri di controllo e di decisione nella localizzazione degli impianti spettanti alla provincia. Nel decreto (art. 6) è stata ribadita la definizione di rifiuti contenuta nella direttiva 75/442 CEE, intendendosi per r. qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie indicate nell'allegato A del decreto (residui di produzione o di consumo, prodotti fuori norma, prodotti scaduti, sostanze accidentalmente riversate o perdute, sostanze contaminate o insudiciate, elementi inutilizzabili come batterie, sostanze divenute inadatte all'impiego, residui di prodotti industriali, materie, sostanze o prodotti di utilizzazione giuridicamente vietata ecc.) e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Ai fini dell'attuazione del decreto i r. sono classificati secondo l'origine in r. urbani speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in r. pericolosi e r. non pericolosi.

Sono rifiuti urbani interni: i r. domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; i r. domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune); i r. non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti a uso di civile abitazione, assimilabili ai r. urbani per quantità e qualità. Sono invece rifiuti esterni: i r. di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico; i r. di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; i r. provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i r. provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri r. provenienti da attività cimiteriale; i r. provenienti dallo spazzamento delle strade e aree pubbliche o private comunque soggette a uso pubblico. Sono rifiuti speciali: i r. da attività agricole e agro-industriali; i r. derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i r. pericolosi che derivano dalle attività di scavo; i r. di lavorazioni industriali; i r. di lavorazioni artigianali; i r. da attività commerciali; i r. da attività di servizi; i r. derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di r., i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; i r. derivanti da attività sanitarie; le apparecchiature e i macchinari deteriorati e obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti. Sono rifiuti pericolosi i r. non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del d. legisl. nr. 22 del 1997 sulla base degli allegati G, H, I del d. legisl. nr. 389 del 1997 (che tengono conto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei r.).

Ai fini giuridici, i principali effetti della nuova classificazione dei r. possono essere così riassunti: è vietato miscelare categorie diverse di r. pericolosi ovvero r. pericolosi con r. non pericolosi; le condizioni di esonero dall'autorizzazione per il deposito temporaneo nel luogo di produzione sono diverse a seconda che si tratti di r. pericolosi o non pericolosi; la classificazione incide sull'individuazione dei produttori di r. obbligati alla comunicazione annuale al catasto dei r. e alla tenuta del registro di carico e scarico; il formulario di identificazione è obbligatorio per il trasporto di tutti i r., salvo che il trasporto di r. urbani sia effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; tutte le autorizzazioni devono essere aggiornate sulla base della nuova classificazione. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di r. sul suolo e nel suolo e l'immissione di r. di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Il d. legisl. nr. 22 del 1997 detta inoltre alcune importanti definizioni delle diverse attività. Costituisce gestione dei rifiuti l'insieme delle attività di raccolta, trasporto, recupero, bonifica e smaltimento dei r., compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura. Raccolta di r. è l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei r. per il loro trasporto. Smaltimento dei r. è invece l'insieme delle operazioni previste nell'allegato B del decreto, in particolare quelle finalizzate a rendere innocui i rifiuti. Raccolta differenziata dei r. è la raccolta idonea a raggruppare i r. urbani in frazioni merceologiche omogenee (compresa la frazione organica umida) destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materie prime. Recupero è l'insieme delle attività e operazioni previste nell'allegato C del decreto, distinte tra attività finalizzate al recupero di materia prima ovvero di energia dai r.; le attività di recupero sono così definitivamente distinte da quelle di smaltimento finalizzate a rendere innocui i r., per cui anche gli adempimenti dei diversi soggetti che esercitano l'attività di gestione dei r. sono differenziati non solo se l'attività svolta riguarda i r. propri o quelli prodotti da terzi, ma anche in relazione al fatto che sia attuato il recupero dei r. o il loro smaltimento mediante operazioni che li rendano innocui.

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti il d. legisl. nr. 22 del 1997 assegna ai Comuni la privativa per la gestione dei r. urbani e dei r. assimilati avviati allo smaltimento, includendo sia i r. di tipo domestico, sia i r. che, indipendentemente dalla loro provenienza, siano abbandonati su strade o giacenti su aree pubbliche o private soggette a uso pubblico. I Comuni esplicano tale attività direttamente attraverso la gestione in economia del servizio di nettezza urbana oppure, per realtà più complesse e per servizi integrati, attraverso aziende municipalizzate speciali oppure in concessione a enti, consorzi e imprese specializzate. Ai fini di una corretta gestione dei r. le autorità, ciascuna in base alla propria competenza, favoriscono la riduzione del loro smaltimento finale attraverso vari tipi di intervento: il reimpiego e il riciclaggio, le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai r., gli incentivi al mercato per l'impiego dei materiali recuperati dai r. e infine l'impiego principale dei r. come combustibile o altro mezzo per produrre energia. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima devono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero: pertanto i r. da avviare allo smaltimento finale dovranno essere in quantitativi progressivamente ridotti per effetto del potenziamento delle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i r. inerti, i r. individuati da specifiche norme tecniche e i r. che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 dell'allegato B. Lo smaltimento dei r. deve essere attuato con il ricorso a una rete integrata e adeguata di impianti, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione e caratterizzate da costi non eccessivi, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei r. urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; questi ultimi, fatte salve le diverse disposizioni stabilite con leggi regionali, coincidono con l'ambito provinciale in modo da ridurre il movimento per il trasporto dei r. stessi. Le province assicurano una gestione unitaria dei r. urbani e predispongono, sentiti i Comuni, piani per la loro gestione. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei r. urbani in percentuali minime progressivamente crescenti, che devono raggiungere il 35% dei r. prodotti a decorrere dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. I Comuni devono inoltre garantire l'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico r. provenienti da materiali di imballaggio separati da altre tipologie presenti nei r. domestici. I costi per i servizi relativi alla gestione dei r. urbani e dei r. di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico sono coperti dai Comuni attraverso l'istituzione di una tariffa in sostituzione della tassa sui r. che è stata soppressa dal 1° gennaio 2000. Tale tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. La tariffa, determinata dagli enti locali, è applicata dai gestori nel rispetto della convenzione ed è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio. Infine, per quanto concerne la disciplina amministrativa dell'attività di recupero, l'art. 33 del d. legisl. nr. 22 del 1997 prevede un regime semplificato che consente l'inizio dell'attività una volta decorso il termine di 90 giorni dall'invio di una comunicazione preventiva alla provincia; allo stato, tale disciplina trova applicazione per le operazioni di recupero di r. non pericolosi specificate nel d. m. 5 febbr. 1998 e per quelle di recupero di r. pericolosi individuate da norme tecniche antecedenti al d. legisl. nr. 22 del 1997 (d. m. 5 sett. 1994 e d. m. 16 genn. 1995). Il regime ordinario dettato dagli artt. 27 e 28 del decreto richiede invece il rilascio di una preventiva autorizzazione all'inizio dell'attività di gestione dei rifiuti. Nel d. legisl. nr. 22 del 1997 vi è anche un'analitica disciplina della gestione degli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti da imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello e di qualunque materiale composti.

Si definisce imballaggio il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Costituisce riutilizzo di un imballaggio qualsiasi operazione nella quale esso sia riempito di nuovo o reimpiegato per uso identico a quello per il quale è stato concepito; l'imballaggio riutilizzato diventa r. di imballaggio quando cessa di essere impiegato. Riciclaggio di un imballaggio è invece il ritrattamento dei r. di imballaggio per ripristinarne la funzione originaria o per altri fini (a esclusione del recupero di energia); in questo ambito è definito riciclaggio organico il trattamento biologico aerobico (compostaggio) o anaerobico (digestione) delle parti biodegradabili dei r. di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti (compost) o di biogas; l'interramento in discarica non è una forma di riciclaggio organico. Anche per la gestione dei r. di imballaggio il decreto rimanda ai principi generali informatori già enunciati per la generalità dei r. e in particolare all'incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, allo sviluppo della raccolta differenziata e alla riduzione a monte di imballaggi non riutilizzabili, fissando i limiti quantitativi da raggiungere in un quinquennio. A tal fine istituisce il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), che ha, tra gli altri, il compito di garantire il necessario raccordo tra l'attività differenziata, effettuata dalle pubbliche amministrazioni, e le attività proprie dei produttori e degli utilizzatori.

Specifiche raccomandazioni sono inoltre previste per la gestione di particolari categorie di rifiuti.

a) Beni durevoli: consistono negli apparecchi di uso domestico quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria. Esaurita la loro durata operativa, i beni devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente, oppure il detentore di tali beni dovrà a sua cura provvedere alla consegna agli appositi e idonei centri di raccolta istituiti dalle imprese pubbliche e private. I produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e al riciclaggio dei materiali costituenti e avviare allo smaltimento quanto non recuperabile dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore.

b) Rifiuti sanitari: il loro deposito temporaneo presso il luogo di produzione di r. sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri, detto deposito può raggiungere i 30 giorni, alle predette condizioni. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata competono la sorveglianza e il rispetto delle norme fino alla consegna dei r. sanitari all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento. I r. sanitari devono essere smaltiti mediante la termodistruzione presso impianti autorizzati. Qualora il numero di tali impianti non fosse adeguato al fabbisogno, il presidente della Regione può autorizzare lo smaltimento dei r. sanitari anche in discarica controllata, previa sterilizzazione. La sterilizzazione dei r. sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure di autorizzazione prescritte e al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.

c) Veicoli a motore e rimorchi: il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda effettuarne la demolizione deve consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato per la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta possono ricevere anche r. costituiti da parti di veicoli a motore. Qualora il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione intenda cederlo per acquistarne un altro, può consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici che provvederanno alla consegna ai centri di raccolta autorizzati. I centri di raccolta, i concessionari e le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare, tra le altre informazioni, l'assunzione da parte del gestore del centro di raccolta, ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA). Il possesso di questo certificato libera il proprietario del veicolo da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa.

d) Grassi e oli esausti di natura vegetale o animale: è stato istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, che ha, tra gli altri compiti, quello di assicurarne la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il riutilizzo e lo smaltimento per quelli per cui non sia possibile o conveniente la rigenerazione. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti, le imprese che riciclano e recuperano tali r. e le associazioni nazionali di categoria delle imprese che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio. Tutti i soggetti che, in ragione della propria attività, detengono tali r. sono obbligati a conferirli al Consorzio.

e) Rifiuti di beni in polietilene: al fine di ridurre il flusso dei r. in polietilene destinati allo smaltimento è stato istituito il Consorzio per il riciclaggio dei r. di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi. Al Consorzio partecipano i produttori e gli importatori di beni in polietilene, nonché i trasformatori di tali beni, le imprese che ne riciclano e recuperano i r. e le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di tali rifiuti. Il Consorzio promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili, favorisce l'informazione degli utenti per la riduzione del consumo dei materiali e per la diffusione di forme corrette di raccolta e di smaltimento, provvede alla raccolta, al riciclaggio e alle altre forme di recupero dei r. di beni in polietilene e ne assicura l'eliminazione quando non sia possibile o conveniente il riciclaggio. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene r. di beni di polietilene è soggetto all'obbligo di conferirli al Consorzio.

Recupero di materie prime e di energia

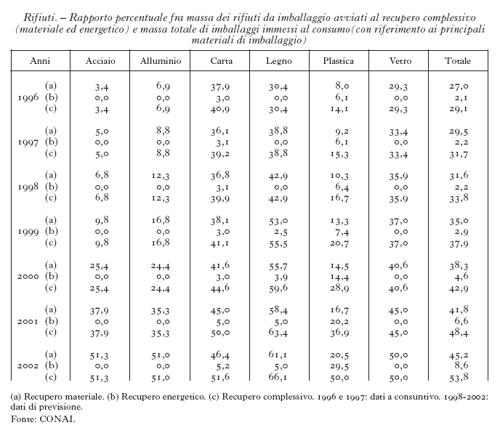

La produzione di r. ha mantenuto un tasso di crescita superiore a quello relativo alla produzione di beni: così dal 1991 al 1994 la produzione di r. solidi urbani in Italia è aumentata del 13,5% (da 20 a 22,7 milioni di t), mentre il PIL nello stesso periodo è aumentato dell'11,1%. Nel 1996 la produzione dei r. solidi urbani è stata di circa 26 milioni di t, con una produzione pro capite di 452 kg al Nord, di 488 kg al Centro e di 431 kg al Sud. Il sistema di gestione dei r. solidi urbani si presentava come uno dei più arretrati in Europa: l'88% dei r. era smaltito in discariche (controllate e non), il 5,1% veniva incenerito e soltanto il 6,9% era recuperato (Ministero dell'Ambiente 1997). Con il d. legisl. nr. 22 del 1997 si è avviata una profonda trasformazione del settore dei r., introducendo in Italia il modello di gestione integrata che, incentrato sulla prevenzione (minimizzazione della produzione di r.), sul recupero (riuso e riciclaggio) e sulla valorizzazione energetica, rende sempre più marginale il ruolo dello smaltimento in discarica e dell'incenerimento senza recupero energetico. In linea di principio il recupero di materia deve essere preferito a quello di energia e pertanto la raccolta differenziata diventa uno dei cardini del nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti. La raccolta differenziata, che nel 1996 era praticata solo sul 7,2% dei r. solidi urbani, ha mostrato negli ultimi anni, sotto la spinta propulsiva del decreto Ronchi, un certo incremento, non riuscendo però a rispettare gli obiettivi prefissati: così l'obiettivo del 15% di raccolta differenziata fissato dal decreto per il 1999 è stato conseguito soltanto da circa il 25% dei Comuni interessati. In questo contesto grande rilevanza assume la corretta gestione dei r. da imballaggio, tenuto conto che essi costituiscono circa il 30% dell'intera massa dei r. solidi urbani prodotti in un anno; a tale percentuale corrisponde una produzione di r. da imballaggio di circa 8 milioni di t all'anno. A questo riguardo, nel 1999, tramite un accordo di programma fra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), è stato avviato verso la piena operatività il nuovo sistema di gestione degli imballaggi, con l'obiettivo di recuperare entro il 2002 almeno il 50% degli imballaggi immessi sul mercato, sia attraverso il riuso e il riciclaggio (recupero di materie prime) sia attraverso il recupero energetico (v. tabella).

La produzione di r. da attività produttive è stata nel 1996 pari a 42,1 milioni di t, di cui circa 30 milioni di t provenivano dalle industrie manifatturiere; i quantitativi avviati al recupero di materie prime e di energia sono stati rispettivamente di 10,9 e 0,4 milioni di t, da cui si evince una percentuale di recupero ancora piuttosto bassa (circa il 25%). Per migliorare in misura apprezzabile tale percentuale sarà necessario realizzare un maggior numero di piattaforme polifunzionali di recupero, localizzate in ambiti territoriali ottimali e organizzate secondo linee di trattamento integrate: per es. depurazione biologica per residui organici non tossici, rigenerazione di solventi e recupero di oli esausti, trattamenti chimico-fisici per acque reflue (riduzione dei cromati, precipitazione dei metalli ecc.), termodistruzione con recupero energetico, stabilizzazione e inertizzazione di fanghi e di ceneri.

bibliografia

Ministero dell'Ambiente, Relazione sullo stato dell'ambiente, Roma 1997.

Atti del convegno 'Ricicla 99', Rimini 21-24 ottobre 1999, Rimini 1999 (in partic., E. Barni, P. Landolfo, M. Mincarini et al., Il ruolo della tecnologia nel recupero e riciclaggio dei rifiuti industriali, pp. 292-314.

P. Capodieci, Struttura e funzioni del CONAI per un'efficace gestione del recupero, pp. 100-108).