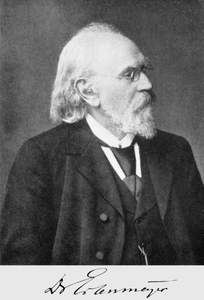

Erlenmeyer, Emil

Enciclopedia on line

Chimico tedesco (Wehen, Wiesbaden, 1825 - Aschaffenburg 1909). Studente di medicina all'univ. di Giessen (1845) decise di dedicarsi allo studio della chimica e divenne allievo di J. Liebig. Passò poi ad [...] Heidelberg ove fu tra i primi studenti privati di A. Kekule. Fu professore ad Heidelberg (1863) e, quindi, al Politecnico di Monaco (1868-83). Si occupò soprattutto di chimica organica; in seguito alle sue ricerche sull'acido cinnamico introdusse l' ...

Leggi Tutto

Chimico tedesco (Wehen, Wiesbaden, 1825 - Aschaffenburg 1909). Studente di medicina all'univ. di Giessen (1845) decise di dedicarsi allo studio della chimica e divenne allievo di J. Liebig. Passò poi ad [...] Heidelberg ove fu tra i primi studenti privati di A. Kekule. Fu professore ad Heidelberg (1863) e, quindi, al Politecnico di Monaco (1868-83). Si occupò soprattutto di chimica organica; in seguito alle sue ricerche sull'acido cinnamico introdusse l' ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

fucsia

Enciclopedia on line

Genere di piante già classificato nelle Enoteracee, e incluso nella famiglia Onagracee dalla moderna sistematica cladistica (v. fig.). Comprende circa 80 specie (alberi o arbusti) dell’America Centrale [...] 2 della Nuova Zelanda, alcune delle quali si coltivano per i bei fiori, penduli, spesso rossi e violaceo-azzurri, di per talea; preferiscono l’ombra e terreno ricco di humus.

In chimica fucsina (o rosanilina, o magenta): colorante organico, il ...

Leggi Tutto

piombotetraetile

Enciclopedia on line

(o piombo tetraetile) Liquido oleoso incolore, Pb(C2H5)4, dall’odore gradevole, fortemente tossico, facilmente assorbito dall’organismo, oltre che per inalazione dei vapori, anche per contatto diretto [...] sodio (10%) e piombo. (90%) mescolando i due metalli fusi; la lega poi viene versata in autoclavi insieme al cloruro d’etile e mantenuta a qualche ora; il prodotto scaricato viene distillato in corrente di vapore e purificato per lavaggio con ...

Leggi Tutto

Macquer, Pierre-Joseph

Enciclopedia on line

Chimico (Parigi 1718 - ivi 1784); prof. di chimica (1771) al Jardin du Roi, lavorò come consigliere nella fabbrica di porcellane di Sèvres, collaborando alla produzione della prima porcellana francese [...] sali. Espose le sue riflessioni e le sue osservazioni in testi che ebbero larga diffusione (Éléments de chymie théorique, chymie, 1766); fu sostenitore della teoria del flogisto, studiò i sali dell'arsenico, preparò il ferrocianuro, riuscì a ottenere ...

Leggi Tutto

Chimico (Parigi 1718 - ivi 1784); prof. di chimica (1771) al Jardin du Roi, lavorò come consigliere nella fabbrica di porcellane di Sèvres, collaborando alla produzione della prima porcellana francese [...] sali. Espose le sue riflessioni e le sue osservazioni in testi che ebbero larga diffusione (Éléments de chymie théorique, chymie, 1766); fu sostenitore della teoria del flogisto, studiò i sali dell'arsenico, preparò il ferrocianuro, riuscì a ottenere ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

Hantzsch, Arthur Rudolf

Enciclopedia on line

Chimico tedesco (Dresda 1857 - ivi 1935); allievo di R. Schmitt, prof. a Zurigo, Würzburg e Lipsia. Uno dei più autorevoli chimici organici della prima metà del sec. 20º. In partic., fondamentali furono [...] ad A. Werner, che consentirono di estendere all'atomo di azoto i principî stereochimici elaborati da J. H. van't Hoff per il delle paraffine, individuò un particolare tipo di tautomeria (detta in seguito aci-nitro), simile a quella cheto-enolica e ...

Leggi Tutto

Chimico tedesco (Dresda 1857 - ivi 1935); allievo di R. Schmitt, prof. a Zurigo, Würzburg e Lipsia. Uno dei più autorevoli chimici organici della prima metà del sec. 20º. In partic., fondamentali furono [...] ad A. Werner, che consentirono di estendere all'atomo di azoto i principî stereochimici elaborati da J. H. van't Hoff per il delle paraffine, individuò un particolare tipo di tautomeria (detta in seguito aci-nitro), simile a quella cheto-enolica e ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

anfifiliche, molecole

Enciclopedia on line

Molecole la cui caratteristica peculiare è quella di avere una lunga coda idrofoba, come per es. una catena idrocarburica, e una testa idrofila costituita da un residuo che subisca una dissociazione ionica. [...] e lamellari (fig. 1). Esempi di molecole a. sono i sali alcalini degli acidi organici quali l’oleato di sodio impiegati come detersivi.

Se si aumenta gradualmente la concentrazione in soluzione acquosa di un tensioattivo formato da molecole a., ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

CHIMICA FISICA

Roberts, Richard John

Enciclopedia on line

Biochimico inglese (n. Derby 1943); direttore di ricerca al New England Biolabs dal 1992. Nel 1993 gli è stato conferito, insieme a P. A. Sharp, il premio Nobel per la fisiologia o medicina per la scoperta [...] come modello un adenovirus e, nel 1977, hanno presentato i loro dati sperimentali a un congresso internazionale (Cold Spring molecole di RNA messaggero, che a loro volta venivano tradotte in proteine. R. e Sharp hanno invece dimostrato che una ...

Leggi Tutto

Biochimico inglese (n. Derby 1943); direttore di ricerca al New England Biolabs dal 1992. Nel 1993 gli è stato conferito, insieme a P. A. Sharp, il premio Nobel per la fisiologia o medicina per la scoperta [...] come modello un adenovirus e, nel 1977, hanno presentato i loro dati sperimentali a un congresso internazionale (Cold Spring molecole di RNA messaggero, che a loro volta venivano tradotte in proteine. R. e Sharp hanno invece dimostrato che una ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

Klaproth, Martin Heinrich

Enciclopedia on line

Chimico (Wernigerode 1743 - Berlino 1817); esercitò prima la professione di farmacista, poi si dedicò alle ricerche chimiche, e (dal 1810) insegnò a Berlino. Tra i primi in Germania a seguire e divulgare [...] di A.-L. Lavoisier, di cui adottò la nuova nomenclatura nella farmacopea. Introdusse nei metodi di analisi quantitativa i criterî di accuratezza e di esattezza derivati dalla sua esperienza di farmacista e può essere considerato uno dei fondatori ...

Leggi Tutto

Chimico (Wernigerode 1743 - Berlino 1817); esercitò prima la professione di farmacista, poi si dedicò alle ricerche chimiche, e (dal 1810) insegnò a Berlino. Tra i primi in Germania a seguire e divulgare [...] di A.-L. Lavoisier, di cui adottò la nuova nomenclatura nella farmacopea. Introdusse nei metodi di analisi quantitativa i criterî di accuratezza e di esattezza derivati dalla sua esperienza di farmacista e può essere considerato uno dei fondatori ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

purina

Enciclopedia on line

Composto chimico eterociclico azotato, costituito dalla condensazione di un anello di pirimidina e uno di imidazolo, di

Si presenta in cristalli bianchi, solubili in acqua, con reazione neutra; è una [...] , teofillina) e amminopurine (adenina e guanina). Queste ultime hanno particolare interesse biologico, in quanto partecipano alla costituzione degli acidi nucleici. La p. e i suoi derivati si preparano per reazione di una 4,5-diamminopirimidina con ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

CHIMICA ORGANICA

imidazolo

Enciclopedia on line

Composto eterociclico, formula

noto anche come gliossalina e imminoazolo, che si ottiene facendo reagire ammoniaca e formaldeide con il gliossale. L’anello dell’i. è contenuto in diverse sostanze naturali [...] per reazione di un composto α-dicarbossilico con una aldeide e ammoniaca. L’i. e i suoi derivati sono sostanze basiche che con gli acidi formano sali, in genere stabili in acqua; i termini con l’idrogeno del gruppo =NH non sostituito sono anfoteri e ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

CHIMICA ORGANICA