DDT

Enciclopedia on line

Sigla del diclorodifeniltricloroetano.

Fu descritto fin dal 1874, da O. Zeigler, ma si deve essenzialmente a P. Müller la scoperta delle sue proprietà insetticide. Si presenta in forma di cristalli bianchi, [...] , danni ecologici derivanti dal suo impiego sono stati segnalati in varie parti del mondo ed è attualmente proibito in tutti i paesi occidentali (in Italia dal 1978), mentre in molti paesi africani e asiatici è autorizzato soltanto per combattere ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

CHIMICA INDUSTRIALE

colchicina

Enciclopedia on line

Alcaloide, C22H25O6N, isolato dai semi di Colchicum autunnale, polvere gialla, amorfa, inodora. Ha azione antimitotica ed è attiva contro la gotta e la febbre mediterranea.

In biologia è usata per determinare [...] ad alta affinità presente sulla tubulina e formando con essa un complesso che ne inibisce l’aggregazione. Così, i cromosomi, divisi in due cromatidi, non possono essere trasportati ai due poli; si forma un nucleo tetraploide (nucleo di restituzione ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOCHIMICA

Diels, Otto Paul Hermann

Enciclopedia on line

Chimico tedesco (Amburgo 1876 - Kiel 1954), figlio di Hermann. Allievo di E. Fischer, fu prof. a Berlino (1906) e successivamente (1916) direttore dell'Istituto chimico dell'univ. di Kiel. Sintetizzò (1906) [...] per disidratazione dell'estere malonico. Fondamentali furono i suoi contributi alla chimica organica: individuò (1927 agente deidrogenante non demolitore il selenio, in seguito impiegato con successo in molte altre reazioni organiche. Il suo nome ...

Leggi Tutto

Chimico tedesco (Amburgo 1876 - Kiel 1954), figlio di Hermann. Allievo di E. Fischer, fu prof. a Berlino (1906) e successivamente (1916) direttore dell'Istituto chimico dell'univ. di Kiel. Sintetizzò (1906) [...] per disidratazione dell'estere malonico. Fondamentali furono i suoi contributi alla chimica organica: individuò (1927 agente deidrogenante non demolitore il selenio, in seguito impiegato con successo in molte altre reazioni organiche. Il suo nome ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

neurotrofina

Enciclopedia on line

In biologia, gruppo di fattori di crescita (➔ fattore) che agisce sulle cellule nervose o sulle cellule gliali: si identificano le n. dell’NGF (nerve growth factor), del BDNF (brain derived neurotrophic [...] controllare il programma di apoptosi (morte programmata) presente in tutte le cellule. Ciascuna n. agisce tramite recettori specifici, presenti sulla parte esterna della membrana plasmatica. I recettori della famiglia dell’NGF sono dotati di attività ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOCHIMICA

Bunsen, Robert Wilhelm von

Enciclopedia on line

Chimico fisico tedesco (Gottinga 1811 - Heidelberg 1899); prof. nelle univ. di Marburgo (dal 1839), Breslavia (1851) e Heidelberg (1852-89). Socio straniero dei Lincei (1875). Le sue ricerche sull'alcarsina [...] trasferisce inalterato da una molecola all'altra, contribuì in modo notevole allo sviluppo degli studî sui radicali. Ideatore sue fondamentali ricerche in spettroscopia culminarono nella scoperta del cesio (1860) e del rubidio (1861), i primi di una ...

Leggi Tutto

Chimico fisico tedesco (Gottinga 1811 - Heidelberg 1899); prof. nelle univ. di Marburgo (dal 1839), Breslavia (1851) e Heidelberg (1852-89). Socio straniero dei Lincei (1875). Le sue ricerche sull'alcarsina [...] trasferisce inalterato da una molecola all'altra, contribuì in modo notevole allo sviluppo degli studî sui radicali. Ideatore sue fondamentali ricerche in spettroscopia culminarono nella scoperta del cesio (1860) e del rubidio (1861), i primi di una ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

europio

Enciclopedia on line

Elemento chimico del gruppo delle terre rare; simbolo Eu, numero atomico 63, peso atomico 152 (isotopi 15163Eu e 15163Eu); isolato da E.-A. Demarçay verso il 1900, ma già individuato qualche anno prima [...] di ricevitori televisivi a colori) sono bianchi o debolmente rosa. Tra i suoi composti principali: il nitrato Eu(NO3)3, che forma cristalli incolori solubili in acqua, l’ossido Eu2O3 insolubile in acqua, il solfato Eu2(SO4)3‧8H2O ecc. Meno stabili ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

TEMI GENERALI

Arrhenius, Svante August

Enciclopedia on line

Chimico e fisico svedese (castello di Vik, Uppland, 1859 - Stoccolma 1927). Dal 1891 prof. di fisica all'univ. di Stoccolma, della quale fu anche rettore (1897-1902). I suoi lavori sulla conducibilità [...] gli valse il premio Nobel per la chimica (1903). A. avanzò l'idea di una spontanea dissociazione delle molecole in acqua e della esistenza di un grado di dissociazione dipendente dalla natura delle sostanze e dalla concentrazione. È anche rilevante ...

Leggi Tutto

Chimico e fisico svedese (castello di Vik, Uppland, 1859 - Stoccolma 1927). Dal 1891 prof. di fisica all'univ. di Stoccolma, della quale fu anche rettore (1897-1902). I suoi lavori sulla conducibilità [...] gli valse il premio Nobel per la chimica (1903). A. avanzò l'idea di una spontanea dissociazione delle molecole in acqua e della esistenza di un grado di dissociazione dipendente dalla natura delle sostanze e dalla concentrazione. È anche rilevante ...

Leggi Tutto

nucleotide

Enciclopedia on line

Glicoside formato dall’unione di uno zucchero a 5 atomi di carbonio (ribosio o desossiribosio) con una base azotata (purinica o pirimidinica) e con l’acido fosforico. Questi composti si trovano in natura [...] nucleosidi. Gli enzimi che scindono il legame fra la base azotata e lo zucchero del nucleoside sono le nucleosidasi. I n. hanno importanza fondamentale nel metabolismo energetico (ATP, ADP, GTP) e, alcuni di essi, svolgono un ruolo particolare nella ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOCHIMICA

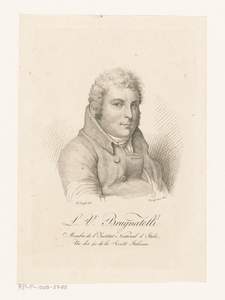

Brugnatèlli, Luigi Valentino

Enciclopedia on line

Chimico (Pavia 1761 - ivi 1818). Laureatosi in medicina a Pavia nel 1784, si rivolse quindi allo studio della chimica, divenendo prof. di chimica generale presso la stessa università nel 1796. B. ha largamente [...] di chimica (3 voll., 1795-98), che ebbe larga diffusione, in cui espose una teoria del calore simile a quella di Lavoisier. Fu l'acido suberico) e soprattutto di elettrochimica: fu tra i primi ad eseguire esperimenti di galvanoplastica e a lui si ...

Leggi Tutto

Chimico (Pavia 1761 - ivi 1818). Laureatosi in medicina a Pavia nel 1784, si rivolse quindi allo studio della chimica, divenendo prof. di chimica generale presso la stessa università nel 1796. B. ha largamente [...] di chimica (3 voll., 1795-98), che ebbe larga diffusione, in cui espose una teoria del calore simile a quella di Lavoisier. Fu l'acido suberico) e soprattutto di elettrochimica: fu tra i primi ad eseguire esperimenti di galvanoplastica e a lui si ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

cloridrine

Enciclopedia on line

Composti contenenti nella propria molecola uno o più atomi di cloro e uno o più gruppi alcolici; si possono considerare anche come derivate dagli alcoli polivalenti per sostituzione parziale dei gruppi [...] legati ad atomi di carbonio adiacenti e si ottengono per addizione dell’acido ipocloroso al doppio legame delle olefine. Fra le c. e i loro derivati, la c. etilenica, la c. propilenica, la epicloridrina (che è un etere ciclico di una c.). Le c. si ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

CHIMICA ORGANICA