resorcina

Enciclopedia on line

Fenolo bivalente, di

Si ottiene fondendo alcune resine (assafetida, galbano) con idrossido di potassio; industrialmente si ottiene fondendo con soda l’acido m-benzendisolfonico, trattando la massa fusa [...] alcol amilico. Si può ottenere anche per scissione del m-diisopropildiidroperossido, ottenuto per ossidazione del m-diisopropilbenzene. Si presenta in polvere o cristalli incolori splendenti, che all’aria diventano rosso-violetti; non si rinviene in ...

Leggi Tutto

guaiaco

Enciclopedia on line

Nome comune del genere Guaiacum, comprendente piante della famiglia Zigofillacee, e in particolare di Guaiacum officinale (fig.). Questo è un albero alto 6-10 m, con foglie persistenti, opposte, paripennate [...] specie dell’America tropicale.

Dal legno di g. si ottiene per essudazione spontanea o per incisione la gomma o resina di g., che si presenta in lacrime o in masse fragili, di sapore amaro, odore balsamico, colore rosso-bruno o bruno-verdastro (se in ...

Leggi Tutto

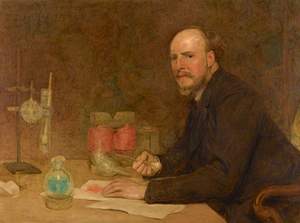

Dewar, Sir James

Enciclopedia on line

Fisico e chimico scozzese (Kincardine-on-Forth, Scozia, 1842 - Londra 1923). La sua fama è legata soprattutto alle ricerche sui fenomeni che si manifestano alle basse temperature, ma diede contributi rilevanti [...] specifici a bassa temperatura. A lui sono pure dovuti i recipienti termoisolanti che portano il suo nome (vasi di D., o semplicemente dewar, come s. m.), destinati principalmente alla conservazione dei gas liquefatti, costituiti da un recipiente di ...

Leggi Tutto

Fisico e chimico scozzese (Kincardine-on-Forth, Scozia, 1842 - Londra 1923). La sua fama è legata soprattutto alle ricerche sui fenomeni che si manifestano alle basse temperature, ma diede contributi rilevanti [...] specifici a bassa temperatura. A lui sono pure dovuti i recipienti termoisolanti che portano il suo nome (vasi di D., o semplicemente dewar, come s. m.), destinati principalmente alla conservazione dei gas liquefatti, costituiti da un recipiente di ...

Leggi Tutto

Proust, Joseph-Louis

Enciclopedia on line

{{{1}}}

Chimico e farmacista (Angers 1754 - ivi 1826). Figlio di un farmacista, a partire dal 1774 studiò chimica a Parigi con H.-M. Rouelle; farmacista-capo alla Salpêtrière; ricoprì incarichi accademici [...] il numero dei possibili composti sarebbe stato virtualmente infinito. Ultimo sostenitore di questo punto di vista fu C.-L. Berthollet, che mise in discussione i dati delle ricerche di P. e diede vita ad una forte e celebre polemica, terminata intorno ...

Leggi Tutto

{{{1}}}

Chimico e farmacista (Angers 1754 - ivi 1826). Figlio di un farmacista, a partire dal 1774 studiò chimica a Parigi con H.-M. Rouelle; farmacista-capo alla Salpêtrière; ricoprì incarichi accademici [...] il numero dei possibili composti sarebbe stato virtualmente infinito. Ultimo sostenitore di questo punto di vista fu C.-L. Berthollet, che mise in discussione i dati delle ricerche di P. e diede vita ad una forte e celebre polemica, terminata intorno ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

Mauro, Francesco

Enciclopedia on line

Chimico italiano (Calvello 1850 - Napoli 1893). Allievo di S. Cannizzaro, assistente all'Università di Roma (1876), ordinario di Chimica docimastica presso la Scuola di Applicazione per gl'Ingegneri di [...] si è interrotta con la morte improvvisa, avvenuta in un laboratorio dell'università di Napoli. M. ha avviato un filone di ricerca che sarebbe proseguito nel corso dell’Ottocento e di gran parte del Novecento: dai fluorossimolibdati sintetizzati dal ...

Leggi Tutto

Chimico italiano (Calvello 1850 - Napoli 1893). Allievo di S. Cannizzaro, assistente all'Università di Roma (1876), ordinario di Chimica docimastica presso la Scuola di Applicazione per gl'Ingegneri di [...] si è interrotta con la morte improvvisa, avvenuta in un laboratorio dell'università di Napoli. M. ha avviato un filone di ricerca che sarebbe proseguito nel corso dell’Ottocento e di gran parte del Novecento: dai fluorossimolibdati sintetizzati dal ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

Matteucci, Carlo

Enciclopedia on line

Chimico, fisiologo, fisico (Forlì 1811 - Ardenza 1868). Tra il 1831 e il 1838 fu prof. di fisica a Bologna e poi a Ravenna e a Pisa; si occupò di elettrofisiologia e di elettrochimica, dimostrando tra [...] lui dovuta della corrente muscolare (comunemente detta di Du Boys Reymond), cioè il fatto che ogni attività muscolare è accompagnata da un fenomeno elettrico. M. può essere considerato tra i precursori della moderna elettrofisiologia. Dal 1866 fu uno ...

Leggi Tutto

Chimico, fisiologo, fisico (Forlì 1811 - Ardenza 1868). Tra il 1831 e il 1838 fu prof. di fisica a Bologna e poi a Ravenna e a Pisa; si occupò di elettrofisiologia e di elettrochimica, dimostrando tra [...] lui dovuta della corrente muscolare (comunemente detta di Du Boys Reymond), cioè il fatto che ogni attività muscolare è accompagnata da un fenomeno elettrico. M. può essere considerato tra i precursori della moderna elettrofisiologia. Dal 1866 fu uno ...

Leggi Tutto

Meyer, Julius Lothar

Enciclopedia on line

Chimico (Varel 1830 - Tubinga 1895), prof. al politecnico di Karlsruhe (1868) e all'univ. di Tubinga (1876). Allievo di R. W. Bunsen, G. R. Kirchoff e di J. F. Gmelin, con i suoi importanti studî contribuì [...] di W. Prout. La ricerca delle regolarità nei numeri che esprimono i pesi atomici e delle correlazioni chimiche tra gli proprietà fisiche degli elementi, come il volume atomico. M., tuttavia, fu meno interessato del chimico russo ad estrapolare ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

mortaio

Enciclopedia on line

Recipiente di metallo, pietra dura, marmo, vetro, porcellana, usato nei laboratori chimici, in farmacia e spesso anche in cucina, nel quale si tritano, mediante un pestello, azionato a mano o anche con [...] ’alta velocità di caduta raggiunta nel ramo discendente della traiettoria. Nel sistema delle artiglierie moderne si chiamano m. quelle bocche da fuoco che abbiano una lunghezza d’anima minore di 12 calibri e siano destinate esclusivamente al tiro nel ...

Leggi Tutto

maleico, acido

Enciclopedia on line

Acido bicarbossilico insaturo, avente

Si tratta dell’acido cis- 1,2-etilendicarbossilico. In presenza di luce o di tracce di bromo, iodio o acido nitroso si trasforma nel più stabile isomero trans (acido [...] di acido cloridrico. Al contrario dell’acido fumarico, l’acido m. non si rinviene in natura. È l’acido bicarbossilico più di sapore acido sgradevole, solubili in alcol, etere ed acqua, che fondono a 130 °C; ha importanza come tale e sotto forma ...

Leggi Tutto

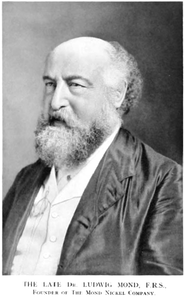

Mond, Ludwig

Enciclopedia on line

Chimico e tecnologo (Cassel 1839 - Londra 1909), allievo di A. Kolbe e di R. Bunsen. In Gran Bretagna si occupò della produzione della soda col metodo Leblanc; successivamente fondò una società (Brunner-M. [...] del processo Solvay. Durante questo tentativo, si accorse che le valvole di nichel venivano corrose dall'ossido di carbonio italiana la sua raccolta d'arte, che, iniziata nel 1884 a cura di J. P. Richter e da M. legata alla nazione, è ora a ...

Leggi Tutto

Chimico e tecnologo (Cassel 1839 - Londra 1909), allievo di A. Kolbe e di R. Bunsen. In Gran Bretagna si occupò della produzione della soda col metodo Leblanc; successivamente fondò una società (Brunner-M. [...] del processo Solvay. Durante questo tentativo, si accorse che le valvole di nichel venivano corrose dall'ossido di carbonio italiana la sua raccolta d'arte, che, iniziata nel 1884 a cura di J. P. Richter e da M. legata alla nazione, è ora a ...

Leggi Tutto