156 risultati

Follia iniziatica. Seconda parte

Il Chiasmo (2025)

Prima parteAurelio Privitera (1970) riaprì la questione, sostenendo che dalle saghe di Licurgo, di Perseo, delle Miniadi, di Penteo non si può dedurre la storicità di una resistenza delle classi superiori [...] l’unione mirava a dare come putativo padre divino Dioniso ai nascituri eredi del trono. Questo – aggiunge Privitera – prova che già al tempo della monarchia Dioniso era “il dio della famiglia reale e della città, un dio comune, adatto a simboleggiare ...

Leggi Tutto

Prima parteAurelio Privitera (1970) riaprì la questione, sostenendo che dalle saghe di Licurgo, di Perseo, delle Miniadi, di Penteo non si può dedurre la storicità di una resistenza delle classi superiori [...] l’unione mirava a dare come putativo padre divino Dioniso ai nascituri eredi del trono. Questo – aggiunge Privitera – prova che già al tempo della monarchia Dioniso era “il dio della famiglia reale e della città, un dio comune, adatto a simboleggiare ...

Leggi Tutto

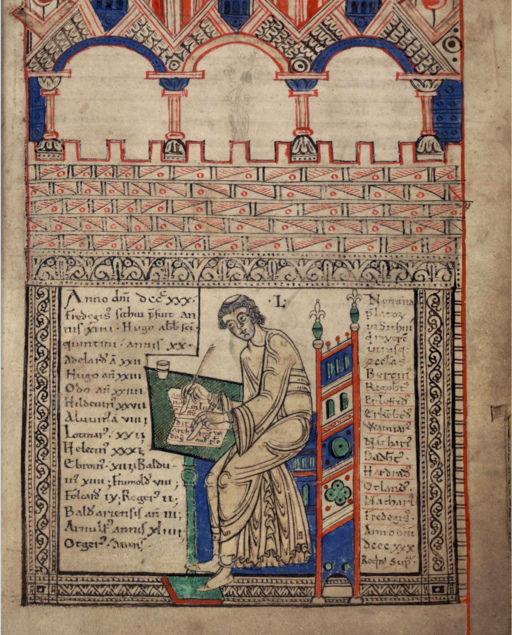

Una bella città? La Milano longobarda

Il Chiasmo (2025)

Milano, alla fine del Duecento, vive un periodo di forte transizione: rinata dopo la distruzione del Barbarossa del 1162, dopo aver nuovamente scacciato l’aquila imperiale di Federico II, si trova contesa [...] bella città deve essere ricca (vv. 46-51). Abbiamo già visto l’Autore esaltare Milano per la ricchezza dei suoi edifici quello del primo santo, Ambrogio: entrambi sono detti magnus presul al v. 55. Sia Liutprando che Teodoro II beneficano in qualche ...

Leggi Tutto

Milano, alla fine del Duecento, vive un periodo di forte transizione: rinata dopo la distruzione del Barbarossa del 1162, dopo aver nuovamente scacciato l’aquila imperiale di Federico II, si trova contesa [...] bella città deve essere ricca (vv. 46-51). Abbiamo già visto l’Autore esaltare Milano per la ricchezza dei suoi edifici quello del primo santo, Ambrogio: entrambi sono detti magnus presul al v. 55. Sia Liutprando che Teodoro II beneficano in qualche ...

Leggi Tutto

Il tema del conflitto in Tolstoj e Grossman

Il Chiasmo (2025)

La letteratura russa del XIX e della prima metà del XX secolo affronta con profonda attenzione il tema della guerra e del conflitto, dipingendoli come la più grande delle tragedie e, allo stesso tempo, [...] è un perfetto esempio di come l’autore intenda mostrare al lettore la guerra e le sue conseguenze in tutte le compiere un ultimo, eroico atto di sacrificio, come nel caso già analizzato del comandante Kovalëv, o in quello del mitragliere Filjaškin ...

Leggi Tutto

La letteratura russa del XIX e della prima metà del XX secolo affronta con profonda attenzione il tema della guerra e del conflitto, dipingendoli come la più grande delle tragedie e, allo stesso tempo, [...] è un perfetto esempio di come l’autore intenda mostrare al lettore la guerra e le sue conseguenze in tutte le compiere un ultimo, eroico atto di sacrificio, come nel caso già analizzato del comandante Kovalëv, o in quello del mitragliere Filjaškin ...

Leggi Tutto

Un edu-LARP sulla democrazia

Il Chiasmo (2025)

Il discorso di un Anonimo cristiano

Il Chiasmo (2025)

L’A Diogneto è il discorso protrettico con il quale un teologo di tradizione paolina, vissuto nel II secolo d.C., servendosi di elementi apologetici e dottrinali, tenta di persuadere un pagano a convertirsi [...] attribuire a un autore greco sconosciuto, venuto in Italia al tempo della dominazione turca, o a Henri Estienne, che chiaramente la loro consapevolezza di ridare a Dio nel sacrificio quanto è già suo, dal momento che tutto proviene da lui e di niente ...

Leggi Tutto

L’A Diogneto è il discorso protrettico con il quale un teologo di tradizione paolina, vissuto nel II secolo d.C., servendosi di elementi apologetici e dottrinali, tenta di persuadere un pagano a convertirsi [...] attribuire a un autore greco sconosciuto, venuto in Italia al tempo della dominazione turca, o a Henri Estienne, che chiaramente la loro consapevolezza di ridare a Dio nel sacrificio quanto è già suo, dal momento che tutto proviene da lui e di niente ...

Leggi Tutto

Conflitto e antagonismo: il ritratto dell’essere umano nella filosofia di Thomas Hobbes

Il Chiasmo (2025)

L’antropologia politica di Thomas Hobbes (1588 – 1679) riserva un ruolo primario alle nozioni di conflitto e antagonismo, chiavi di lettura essenziali ai fini di un’accurata comprensione dei sodalizi umani. [...] . Entrambe le visioni, ad ogni modo, si riconnettono al desiderio di potere, un’inclinazione generale dell’umanità che cessa .Le riflessioni di diversi storici della filosofia hanno già ampiamente evidenziato la connessione tra la visione politica ...

Leggi Tutto

L’antropologia politica di Thomas Hobbes (1588 – 1679) riserva un ruolo primario alle nozioni di conflitto e antagonismo, chiavi di lettura essenziali ai fini di un’accurata comprensione dei sodalizi umani. [...] . Entrambe le visioni, ad ogni modo, si riconnettono al desiderio di potere, un’inclinazione generale dell’umanità che cessa .Le riflessioni di diversi storici della filosofia hanno già ampiamente evidenziato la connessione tra la visione politica ...

Leggi Tutto

L’insostenibilità di un modello per la crescita

Il Chiasmo (2025)

«Qualora il problema economico venisse risolto, l’umanità verrebbe privata del suo scopo tradizionale. (...) Utilizzando il linguaggio odierno, non dovremmo forse attenderci un diffuso 'esaurimento nervoso'?» [...] cosiddetto “giovedì nero” e solo pochi giorni dopo si assistette al crollo della Borsa di New York. L’inizio della Grande oggi fanno tanto rumore nel mondo, si riveleranno infondate già nel nostro tempo: il pessimismo dei rivoluzionari (...) e ...

Leggi Tutto

«Qualora il problema economico venisse risolto, l’umanità verrebbe privata del suo scopo tradizionale. (...) Utilizzando il linguaggio odierno, non dovremmo forse attenderci un diffuso 'esaurimento nervoso'?» [...] cosiddetto “giovedì nero” e solo pochi giorni dopo si assistette al crollo della Borsa di New York. L’inizio della Grande oggi fanno tanto rumore nel mondo, si riveleranno infondate già nel nostro tempo: il pessimismo dei rivoluzionari (...) e ...

Leggi Tutto

Lo specchio e il saggio: tra virtù e vizio

Il Chiasmo (2025)

Le Naturales Quaestiones di Seneca sono un’opera dossografica, ovvero una raccolta di opinioni ed argomentazioni scientifiche riguardo a determinati argomenti, fondamentalmente legati a questioni metereologiche. [...] . L’aneddoto osceno di Ostio Quadra permette infatti al filosofo di ragionare sulla natura dello specchio (de Seneca dimostra come lo specchio rappresenti il primo passo del precetto, già delfico, del ‘conosci te stesso’ (γνῶθι σαυτόν, gnōthi sautón). ...

Leggi Tutto

Le Naturales Quaestiones di Seneca sono un’opera dossografica, ovvero una raccolta di opinioni ed argomentazioni scientifiche riguardo a determinati argomenti, fondamentalmente legati a questioni metereologiche. [...] . L’aneddoto osceno di Ostio Quadra permette infatti al filosofo di ragionare sulla natura dello specchio (de Seneca dimostra come lo specchio rappresenti il primo passo del precetto, già delfico, del ‘conosci te stesso’ (γνῶθι σαυτόν, gnōthi sautón). ...

Leggi Tutto

Vita, morte, legge

Il Chiasmo (2025)

Tutto ciò cui oggi attribuiamo il nome di città non è altro che l’essenza di ciò che ci rende uomini, nel senso aristotelico di animali “politici”. Sebbene vi siano molteplici interpretazioni della realtà [...] i crani intonacati con argilla e decorati con conchiglie. Già alla fine del IV millennio a.C. si verificano, ’abitato. Cosa determina questi cambiamenti, cosa spinge a porre un confine al mondo dei defunti, rispetto a quello dei vivi? Se è vero ...

Leggi Tutto

Tutto ciò cui oggi attribuiamo il nome di città non è altro che l’essenza di ciò che ci rende uomini, nel senso aristotelico di animali “politici”. Sebbene vi siano molteplici interpretazioni della realtà [...] i crani intonacati con argilla e decorati con conchiglie. Già alla fine del IV millennio a.C. si verificano, ’abitato. Cosa determina questi cambiamenti, cosa spinge a porre un confine al mondo dei defunti, rispetto a quello dei vivi? Se è vero ...

Leggi Tutto

Loucura: sulla figura del folle creatore

Il Chiasmo (2025)

In Storia della follia nell’età classica (1961), Michel Foucault scrive: “Dove c’è opera non c’è follia; e tuttavia la follia è contemporanea dell’opera, poiché inaugura il tempo della sua verità.” C’è [...] lo chiamavo matto. Come giustamente individuava anche Foucault nell’opera già evocata, la follia ha a che vedere con l’ intenzioni “divine” di Raul per raggiungere l’immortalità e, al contempo, al nostro sconcerto nell'apprenderle. E l’opera d’arte? ...

Leggi Tutto

In Storia della follia nell’età classica (1961), Michel Foucault scrive: “Dove c’è opera non c’è follia; e tuttavia la follia è contemporanea dell’opera, poiché inaugura il tempo della sua verità.” C’è [...] lo chiamavo matto. Come giustamente individuava anche Foucault nell’opera già evocata, la follia ha a che vedere con l’ intenzioni “divine” di Raul per raggiungere l’immortalità e, al contempo, al nostro sconcerto nell'apprenderle. E l’opera d’arte? ...

Leggi Tutto