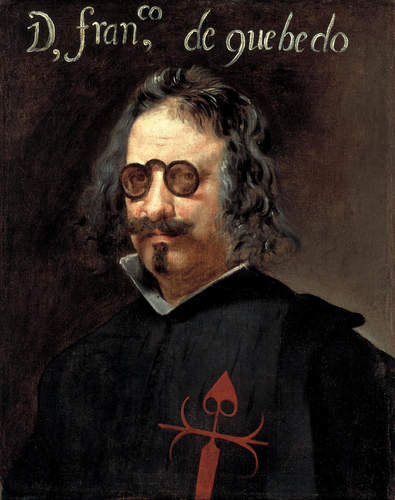

Quevedo y Villegas, Francisco Gómez de

Scrittore e poeta spagnolo (Madrid 1580 - Villanueva de los Infantes 1645). Vissuto quando il grande impero spagnolo si andava sgretolando, lentamente nella sua compagine politica ma più rapidamente nella sua struttura spirituale, Q. è lo scrittore ehe ne ha penetrato, più acutamente e con maggiore coscienza di tutti i suoi contemporanei, se non le cause profonde, certo gli aspetti morali più essenziali: la sua prosa, sia quella narrativa e pittorica della Historia de la vida del Buscón, sia l'altra più dialettica e intellettualistica dei Sueños, è l'espressione ironica, a volte amara e a volte indulgente, del disagio morale e della rivolta di uno spirito, che rimaneva tenacemente legato al passato, con i suoi ideali eroici e leggendari, con la sua etica cristiana, con il gusto della vecchia poesia.

Vita

Il padre, Pedro Gómez de Quevedo, era segretario della principessa Maria d'Austria, la figlia di Carlo V; la madre, Maria de Santibáñez, era dama della regina; e Q., sebbene rimase privo dei genitori appena alla soglia della giovinezza, ebbe il tempo di educarsi negli ambienti della corte e della politica, beneficiando delle sostanze e delle aderenze sociali del padre. Studiò ad Alcalá de Henares lingue classiche, francese, italiano, filosofia; a Valladolid seguì corsi di teologia, patristica, ecc. Poi (1613) venne in Italia, confidente e consigliere del duca di Osuna; partecipò alla congiura di Venezia (1618) organizzata dall'ambasciatore spagnolo, dal governatore di Milano don Pedro di Toledo e dal duca di Osuna, e sfuggì alla morte travestito da mendicante. Caduto in disgrazia della corte il duca di Osuna, ne subì le conseguenze, ma morto Filippo III e salito al potere il conte de Olivares, Q. riottenne il favore reale.

Opere

La sua opera poetica fu pubblicata postuma, in modo molto disordinato, suddivisa in nove parti, di cui le prime sei prendono il titolo di El Parnaso Español (1648) e le altre Las tres musas últimas castellanas (1670). Ai versi di gusto concettista, gusto di cui Q. fu il massimo rappresentante, si alternano quelli d'impronta gongorina, letrillas, jácaras, ecc.: in tutte queste composizioni, ma principalmente nei sonetti, predomina un senso di angoscia per la patria in declino o la satira pungente. Tra le sue opere in prosa emergono i Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, vicios y engaños en todos los officios y estados del mundo (1627), nei quali, in forma di dialogo, Q. presenta una deformazione caricaturale delle professioni e dei costumi del tempo. Nelle pagine satiriche dei Sueños, felice connubio di cultura classica, che da Luciano scende a Seneca, e di esperienza attuale, egli ha rivestito, non più in forma biografica, ma nella stilizzazione dei vari tipi umani e dei molteplici casi, la società nuova, nelle sue deformazioni spirituali e pratiche, con il gusto di trascorrere per l'ampio dominio delle vicende psicologiche e morali per farle oggetto di perpetuo commento; e quella vena satirico-narrativa che nella letteratura spagnola aveva esempi anche preumanistici, trovava ora in Q. il modello stilisticamente più maturo. Tale dominio spirituale e tale equilibrio culturale, per cui lo scrittore può accordare i motivi e le esperienze contemporanee con le forme artistiche del passato, si rivelano anche meglio nell'inesauribile produzione lirica, che con la fecondità dei suoi temi e ritmi, e con la trasmutabilità dei suoi toni e atteggiamenti, fa di Q. uno dei più originali poeti della Spagna. La Historia de la vida del buscón (1626) si colloca nella traiettoria del romanzo picaresco e ne rappresenta la svolta decisiva verso una caricatura tragica e pessimistica. Le altre opere in prosa sono di carattere politico (Política de Dios, Govierno de Christo: Tyranía de Satanás, 1626; La vida de Marco Bruto, 1644; El mundo caduco y desvaríos de la etad e Grandes anales de quince días, scritti nel 1621 e pubblicati rispettivamente nel 1852 e 1788, sui rapporti tra Spagna e Venezia negli ultimi anni di regno di Filippo III e i primi di quello di Filippo IV), ascetico (Epitome á la historia de la vida exemplar y gloriosa muerte del bienaventurado F. Thomas de Villanueva, 1620; Providencia de Dios, 1641; La cayda para levantarse nota come Vida de San Pablo, 1644), filosofico (La cuna y la sepultura, 1634; De los remedios de qualquier fortuna, 1638, libera traduzione da Seneca; Las quatro pestes del mundo, 1651), di critica letteraria (La culta latiniparla, 1631; La aguja de navegar cultos con la receta para hacer Soledades en un día, 1631, nelle quali sferra violenti attacchi a Góngora e ai suoi seguaci) e giocoso (Cartas del Caballero de la Tenaça, 1625).