Ragionamento, psicologia del

Ragionamento, psicologia del

Fin da Aristotele la logica formale - le procedure che permettono di operare delle inferenze, cioè trarre conclusioni da premesse - è stata considerata alla base sia del ragionamento quotidiano, sia delle costruzioni scientifiche. La tecnologia contemporanea è fatta di strutture logiche incorporate in sistemi artificiali. La p. del r. si occupa delle operazioni mentali elaborate dall'essere umano in varie circostanze della vita quotidiana: trarre una conclusione a partire da dati, risolvere problemi, prendere decisioni, valutare la coerenza delle nostre conoscenze o credenze e così via. Se le scienze e le matematiche sono state costruite utilizzando la logica, si è dato da sempre per scontato che una persona che volesse costruire argomentazioni corrette avrebbe dovuto seguire i canoni logici (Legrenzi, Mazzocco 1973).

Questo quadro ha cominciato a incrinarsi nella seconda metà del 20° sec., quando gli psicologi hanno esteso l'uso del metodo sperimentale allo studio del ragionamento umano. Consideriamo un caso dell'inferenza sillogistica che, secondo la tradizione classica, è detto modus ponens. Per es., poniamo di esaminare una mano di carte e di fare il seguente ragionamento:

Premessa 1: Se nella mano c'è un re, allora c'è un asso.

Premessa 2: Nella mano c'è un re.

Conclusione: Nella mano c'è un asso.

Confrontiamo l'evidenza intuitiva della conclusione (Nella mano c'è un asso) con la minore facilità con cui si giunge alla conclusione nel seguente sillogismo, chiamato modus tollens:

Premessa 3: Se nella mano c'è un re, allora c'è un asso.

Premessa 4: Nella mano non c'è un asso.

Conclusione: Nella mano non c'è un re.

Se si prova a rifare mentalmente questi due ragionamenti, ci si accorgerà, intuitivamente, che è più scorrevole e agevole giungere alla conclusione a partire dalle premesse 1 e 2 rispetto alle premesse 3 e 4 (la differenza in questione può essere misurata con varie tecniche sperimentali). Da che cosa dipende la diversa scorrevolezza delle due inferenze? Secondo la teoria delle regole formali, che riprende il punto di vista della logica classica, la mente è dotata di un insieme di regole di inferenza che viene tacitamente e inconsapevolmente usato per eseguire inferenze (Legrenzi 1998, 20014).

Nel caso specifico del modus ponens si tratta di inferire la conclusione (B) a partire da un condizionale composto da un antecedente (A), da un conseguente (B) e dalla constatazione di A. La regola generale utilizzata è la seguente:

Se A, allora B

A

quindi: B

Si può così giungere alla conclusione dato che le premesse 1 e 2 del sillogismo hanno la stessa forma della regola generale. La conclusione appare ovvia e spontanea. Secondo la teoria delle regole formali, la nostra mente non possiede invece una regola del tipo:

Se A, allora B

Non-B

quindi: Non-A

L'assenza della struttura inferenziale del modus tollens spiegherebbe come mai questa inferenza venga fatta in modo meno 'naturale'. La teoria delle regole formali suppone semplicemente che nasciamo forniti di alcune regole logiche innate, una sorta di logica naturale, e che si debba imparare soltanto ciò che non fa parte di questa dotazione.

All'inizio del 21° sec. gli psicologi cognitivi confrontano le predizioni di questa millenaria tradizione teorica, chiamata logica naturale o teoria delle regole formali, con quanto prevede invece la teoria dei modelli mentali, sviluppata dalla fine del 20° sec. a partire dai lavori pionieristici di P. Johnson-Laird (1983; trad. it. 1988). Tale teoria parte da una nozione di rappresentazione mentale fondata sui modelli e da un assunto di base radicalmente diverso. L'assunto della teoria dei modelli mentali è che le persone non abbiano una mente già equipaggiata con regole formali di inferenza; esse si affidano alla loro capacità di comprendere le premesse di un ragionamento. Sulla base di questa comprensione e di conoscenze generali costruiscono modelli mentali degli stati di cose descritti in un qualsiasi linguaggio naturale. I modelli mentali possono essere espliciti o impliciti. Per es., un'ipotesi condizionale come: 'Se nella mano c'è un re, allora nella mano c'è un asso', richiede un modello esplicito della possibilità della presenza del re e dell'asso, e un modello implicito - indicato convenzionalmente con tre punti - che semplicemente ammette altre possibilità, senza svilupparle esplicitamente:

re asso

L'inferenza modus tollens richiede che venga resa esplicita la combinazione di valori che rende falso un condizionale del tipo se re allora asso:

re non-asso: combinazione che rende falso il condizionale se re allora asso.

La combinazione re/non-asso, cioè antecedente vero e conseguente falso, non viene di solito rappresentata (come è indicato dai tre punti: ...). Di conseguenza, risulta meno immediata la conclusione che non c'è un re a partire dalla constatazione che non c'è un asso. Ecco spiegata l'origine cognitiva della difficoltà del modus tollens. In altre parole, un problema che ha la struttura di un modus ponens è più facile di un problema del tipo modus tollens perché per risolvere il primo è sufficiente una rappresentazione incompleta del condizionale, mentre per risolvere il secondo bisogna esplicitare tutte le possibilità, comprese quelle che rappresentano casi falsi. Secondo la teoria dei modelli mentali, le capacità e gli errori di ragionamento delle persone non esperte dipendono dal modo in cui vengono rappresentate e interpretate le premesse (Legrenzi, Girotto 1996).

Sulla base della teoria dei modelli mentali è anche possibile predire l'esistenza di vere e proprie illusioni di ragionamento (Legrenzi, Girotto, Johnson-Laird 2003). Si consideri questo problema:

Gianni dice: "Se il governatore è arrogante, allora è stupido". Ignazio dice: "Se il governatore è testardo, allora è stupido". Sapendo che uno dei due dice il vero e l'altro dice il falso, cosa si può concludere? La maggioranza delle persone risponde "Il governatore è stupido", come previsto dalla teoria dei modelli mentali. Secondo tale teoria la rappresentazione tipica del primo condizionale è:

Arrogante Stupido

…

mentre quella del secondo è:

Testardo Stupido

…

Poiché solo uno dei due enunciati è vero, la rappresentazione comune dei due enunciati sarà:

Arrogante Stupido

Testardo Stupido

…

Sulla base di questa rappresentazione, le persone concludono che il governatore è stupido: 'stupido' è l'unico elemento comune ai due modelli espliciti. Il punto è che si tratta di una conclusione opposta a quella logicamente valida. Infatti, se Gianni ha detto il vero, allora Ignazio ha detto il falso. In tal caso il governatore non è stupido. D'altra parte, se Ignazio ha detto il vero, allora Gianni ha detto il falso. Anche in tal caso il governatore non è stupido. Infatti le due combinazioni arrogante/non stupido e testardo/non stupido sono le uniche due che rendono falsi i due condizionali. Quindi, pur non sapendo se il governatore sia arrogante oppure testardo, è certo che non è stupido. Insomma, dalla rappresentazione incompleta dei due condizionali, le persone traggono un'inferenza che sembra ovvia ma che è in realtà un'illusione. La scoperta che le persone traggono inferenze illusorie è un ulteriore problema per la teoria della logica mentale. Infatti, dalle regole logiche si possono trarre solo inferenze valide, cioè inferenze che conducono necessariamente a conclusioni vere se le premesse sono vere e a conclusioni false se le premesse sono false, indipendentemente dai contenuti delle premesse.

L'idea di base della teoria dei modelli mentali è che noi non pensiamo a partire da eventi presenti nel mondo esterno o nella nostra mente, ma da descrizioni di eventi sotto forma di rappresentazioni mentali (Tversky 2004). 0Queste ultime sono influenzate sia dal modo di descrivere gli eventi sia dai vincoli di funzionamento della mente umana. Si spiegano così, tra l'altro, molte 'assenze di ragionamento', e cioè le sviste e le distrazioni che hanno contribuito a provocare incidenti (Legrenzi, Girotto, Johnson-Laird 1993). Per es., il capitano del traghetto The Herald of Free Enterprise, inabissatosi nel canale della Manica, inferì che i portelloni di prua fossero stati chiusi, e trascurò la possibilità che fossero rimasti aperti; gli ingegneri della centrale nucleare di Černobyl´ trovarono una spiegazione sbagliata dell'esplosione iniziale, e trascurarono la possibilità che il reattore fosse stato distrutto.

La p. del r. affronta anche il problema più generale della razionalità umana (Legrenzi 2005). Si è cercato di rispondere alla domanda: in quali condizioni i principi della razionalità scientifica possono essere considerati utili approssimazioni del modo di funzionare del ragionamento umano? Le persone intuiscono la fondatezza dei fondamenti della teoria della scelta razionale? Come mai in certi casi se ne discostano sistematicamente? A partire dalla seconda metà del 20° sec. ci si è resi conto che una razionalità perfetta richiede una sorta di onniscienza e potenza di calcolo di cui le persone non sono dotate. Da questa constatazione si è cercato di sviluppare una teoria più realistica del comportamento razionale, 'rilassando' i criteri di ottimalità classici. Come se si rendesse più elastico il catechismo per ridurre le occasioni di peccare. Di fatto, le persone non cercano di raggiungere soluzioni ottimali: si accontentano di strategie 'soddisfacenti', in un compromesso tra il ragionamento ideale e i limiti congeniti di percezione e attenzione, calcolo, memoria e ragionamento propri della mente umana (Judgment under uncertainty, 1982).

Vincoli nell'applicazione quotidiana dei principi della razionalità sono dovuti anche all'imperfezione dei contesti in cui scelte e ragionamenti sono condotti. Quasi mai sono disponibili tutte le informazioni necessarie, presupposte dall'idea di onniscienza. Siamo spesso di fronte a situazioni di incertezza e incompletezza delle informazioni. Si pensi a come ragioniamo se dobbiamo, per es., comprare un melone al mercato. Qual è la procedura per poter scegliere 'razionalmente' il melone più saporito? Se l'obiettivo fosse quello di trovare il 'melone ottimale', la procedura consisterebbe nel tagliare tutti i meloni e nell'assaggiarli uno alla volta. Tale procedura è impraticabile. Di fronte all'incertezza, in questi e altri casi, ci affidiamo a regole apprese dalla sapienza popolare, come pesare e tastare il frutto, annusarne la base, e così via. Applichiamo regole 'di massima', che non ci danno la certezza del successo, ma che molto spesso funzionano. Noi facciamo lo stesso anche nel ragionamento e nelle decisioni: applichiamo delle procedure euristiche, cioè fallibili, in quanto approssimazioni alla razionalità perfetta, ma praticabili. Questo modo di operare comporta che possiamo applicare le euristiche in circostanze dove esse di fatto non funzionano e anzi ci conducono a compiere errori sistematici (Tversky 2004).

Come ci comportiamo quando siamo costretti a esplorare il mondo in cerca delle informazioni utili a risolvere un compito? Supponiamo che un investitore si domandi se è il caso di comprare il titolo x oppure no. Egli tenderà a cercare informazioni sul titolo x. Poniamo che sia una persona incerta: vorrà raccogliere molte informazioni. Una persona impulsiva e decisionista, al contrario, si accontenterà di poche informazioni sul titolo x. In entrambi i casi le alternative saranno lasciate sullo sfondo: non verranno cioè cercate informazioni in merito ad altre possibili forme di investimento. Queste rimangono implicite, nascoste dietro a 'oppure no?'. Rappresentarsi la struttura del problema nei termini 'x oppure no' innesca un ragionamento che è volto a valutare se le informazioni su x permettono di superare una certa soglia di gradimento. In caso positivo, si prenderà la decisione (acquistare il titolo), ignorando altre possibili forme di investimento. Solo in caso negativo, quando x non supera la soglia di gradimento, facciamo affiorare le potenziali opzioni che erano rimaste implicite. In tale modo diventa più facile individuare la scelta ottimale in accordo con le preferenze dell'investitore. Sperimentalmente sono state studiate le condizioni che conducono a diverse strategie di raccolta delle informazioni e, di conseguenza, a delle decisioni finali differenti (Legrenzi, Girotto, Johnson-Laird 1993).

Il meccanismo di concentrazione su alcuni aspetti di un ragionamento ci semplifica la rappresentazione della struttura del problema, ma può comportare delle scelte subottimali. Un'asimmetria forte è tra la rappresentazione delle informazioni circa ciò che è vero e quelle, invece, circa ciò che è falso. In realtà tendiamo a rappresentarci le prime e a trascurare le seconde. Per es., domandiamo a una persona di trovare la regola che ha generato questa tripletta di numeri: 2-4-6. La prima ipotesi spontanea, dato l'esempio iniziale, è: 'Tre numeri pari crescenti di due'. Per controllare tale ipotesi le persone tendono a ricorrere a esempi positivi (come, per es.,: 8-10-12), che confermano la loro ipotesi, più spesso di esempi negativi (come: 7-5-1), che la falsificherebbero. Questa strategia si rivela poco efficiente in tutti i casi in cui la regola da trovare (per es., tre numeri qualsiasi crescenti) è più ampia (nel senso che copre più casi) rispetto alla spontanea ipotesi iniziale. Più in generale, quando vogliamo raccogliere dati diagnostici per controllare un'ipotesi, tendiamo a cercare informazioni potenzialmente verificanti trascurando quelle potenzialmente falsificanti (Legrenzi 1998, 20014).

Supponiamo che un investitore segua i suggerimenti di un noto 'guru' della finanza che dà consigli sui titoli azionari da comprare e da vendere. L'esperto consiglia 18 titoli di cui l'investitore prontamente ordina l'acquisto. Nel periodo successivo, 12 di questi titoli stanno guadagnando, mentre 6 di essi hanno subito delle perdite. Nel complesso, l'acquisto dei titoli si è rivelato profittevole e, con un rapporto di 2 titoli su 3, in salita. Il consiglio dell'esperto sembra aver confermato la sua fama di 'guru'. L'investitore considera cioè la scelta di titoli su cui ha guadagnato (due terzi dei titoli) come il risultato della competenza dell'esperto; soddisfatto, non si preoccupa di raccogliere altre informazioni e decide di continuare a seguirne i consigli. Facendo questo, commette una leggerezza: per accertarsi che i titoli consigliati siano veramente stati scelti in base a una expertise, avrebbe dovuto anche controllare la prestazione dei titoli che non sono stati consigliati, ovvero del resto del mercato finanziario. Solo in questo modo si può giudicare un rapporto di crescita di due titoli su tre come dovuto al caso o a conoscenze del presunto esperto. Per es., se il mercato fosse composto da 1800 titoli, e di essi 1200 fossero saliti, allora il rapporto sarebbe identico a quello delle 18 azioni consigliate dall'esperto. Vale a dire che il suo consiglio era tanto valido quanto quello di scegliere un buon numero di titoli a caso. Potrebbe anche succedere di peggio: supponiamo che, nel complesso dei 1800 titoli, 1350 siano saliti (cioè 3 titoli su 4). Questo significa che, benché i titoli consigliati dall'esperto non siano andati male, il resto del mercato ha fatto meglio. L'esperto può essere giudicato tale se e solo se il resto del mercato ha avuto una prestazione inferiore ai due terzi. Tuttavia è facile ignorare questo dato, focalizzandosi solo sui nostri titoli, ignorando il resto e osservando una correlazione illusoria tra la capacità di scelta dei titoli da parte dell'esperto e l'andamento del nostro portafoglio.

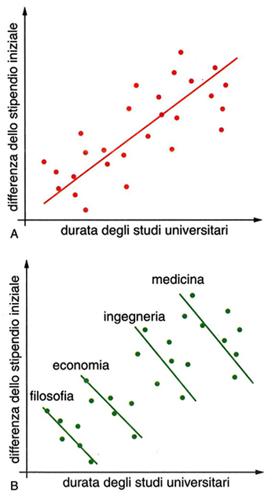

Correlazioni illusorie vengono generate anche dalle semplificazioni con cui osserviamo fenomeni complessi. Supponiamo di volere verificare l'ipotesi riguardante il rapporto tra la durata media degli studi universitari e lo stipendio di partenza. Facciamo una ricerca in cui raccogliamo i dati relativi a giovani che hanno appena iniziato a lavorare e chiediamo loro quanto tempo hanno dedicato agli studi. Mettendo i dati su un grafico, otteniamo il risultato presente in fig. 1 A.

Quello che potrebbe saltare subito all'occhio è correlazione positiva (dipendenza funzionale crescente) tra stipendio iniziale e durata degli studi: quanto più a lungo uno studente ha studiato, tanto più guadagna all'inizio della sua carriera. La nostra ricerca si potrebbe fermare qui: soddisfatti, evitiamo di cercare nuove informazioni e consideriamo confermata l'ipotesi. L'errore che tuttavia commettiamo è una focalizzazione su una rappresentazione troppo semplificata del problema. Immaginiamo di indagare con più precisione i nostri soggetti, controllando non solo quanto a lungo hanno studiato, ma anche che cosa hanno studiato. Può emergere un dato molto interessante: una regolarità del rapporto tra facoltà di scelta, durata degli studi e, infine, reddito. Supponiamo, per es,. che ci sia un gruppo che abbia studiato filosofia: facoltà non particolarmente difficile, la cui durata è media; un secondo gruppo è composto da studenti di economia, che studiano un po' più a lungo; un terzo gruppo da studenti di ingegneria, la cui durata degli studi è superiore; e infine studenti di medicina, che studiano per molti anni. Alla fine il grafico in fig. 1 A, pur avendo gli stessi 'punti', ma raggruppati in maniera differente, potrebbe presentare la forma presente in fig. 1 B e mostrare correlazioni completamente diverse.

Osservando i dati in modo meno semplificato e tenendo conto di informazioni che potremmo facilmente ignorare, ora la correlazione è inversa: per ogni indirizzo di studio, chi studia più a lungo inizia guadagnando di meno quando entra nel mercato del lavoro. Di nuovo, la semplificazione dei dati osservati, il nostro focalizzarci su un certo tipo di informazioni e non su altre, ci porta a commettere gravi errori di valutazione (Legrenzi, Girotto, Johnson-Laird 1993; Girotto 2004).

Da un punto di vista teorico va ricordato che le violazioni sistematiche scoperte dagli psicologi in rapporto agli assunti della logica, della statistica, dell'economia, non inficiano i canoni classici della razionalità scientifica incorporati in queste discipline. Sono, per così dire, complementari nel senso che arricchiscono e completano i due versanti del ragionamento umano di cui si è parlato in apertura (Tversky 2004). Un catechismo, la razionalità dei canoni classici, può convivere con dei peccatori incalliti che sistematicamente violano i precetti del catechismo. Non serve molto rendere il catechismo più elastico per ridurre i peccati. È più produttivo chiedersi come mai per gli esseri umani sia così difficile attenersi ai suoi precetti.

bibliografia

P. Legrenzi, A. Mazzocco, Psicologia del pensiero, Milano 1973.

Judgment under uncertainty: heuristics and biases, ed. D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky, Cambridge-New York 1982.

Ph.N. Johnson-Laird, Mental models: towards a cognitive science of language, inference and consciousness, Cambridge 1983 (trad. it. Bologna 1988).

P. Legrenzi, V. Girotto, P.N. Johnson-Laird, Focussing in reasoning and decision making, in Cognition, 1993, 49, pp. 37-66.

P. Legrenzi, V. Girotto, Mental models in reasoning and decision-making processes, in Mental models in cognitive science, ed. J. Oakhill, A. Garnham, Hove 1996, pp. 95-118.

P. Legrenzi, Come funziona la mente, Roma-Bari 1998, 20014.

P. Legrenzi, V. Girotto, P.N. Johnson-Laird, Models of consistency, in Psychological science, 2003, 14, pp. 131-37.

V. Girotto, Task understanding, in The nature of reasoning, ed. J.P. Leighton, R.J. Sternberg, Cambridge, 2004, pp. 103-28.

A. Tversky, Preference, belief, and similarity. Selected writings, ed. E. Shafir, Cambridge (Mass.) 2004.

P. Legrenzi, Razionalità: economia e psicologia, in Rivista italiana degli economisti, 2005, 1, pp. 43-60.