Pièro della Francesca

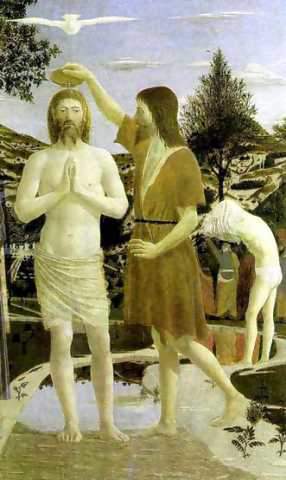

Pittore (Borgo S. Sepolcro 1406 o 1412 - ivi 1492); figlio di Benedetto dei Franceschi (cognome noto anche nella forma della Francesca, che poi si è imposta nella tradizione) e di Romana di Pierino da Monterchi, è uno dei più grandi pittori del Rinascimento dopo la generazione di Masaccio e dell'Angelico. Dopo una prima educazione con maestri di grammatica e di abaco, svolse il suo apprendistato artistico forse presso un pittore locale, Antonio di Anghiari, col quale risulta ancora collaborare nel 1436. Nel 1439 lavorò agli affreschi, perduti, di S. Egidio, a fianco di Domenico Veneziano. La sua prima opera pervenutaci è il Polittico della Misericordia (San Sepolcro, Museo Civico), commissionato nel 1445 dalla confraternita di Borgo ma nel 1554 ancora incompiuto: i santi Giovanni Battista e Sebastiano e la Crocifissione rivelano, pur nell'impianto con il fondo d'oro, decisi riferimenti a Masaccio, la cui arte segnò profondamente la sua formazione, innestandosi sulla lezione di Domenico Veneziano nell'uso del colore e della luce, elementi determinanti nella costruzione dello spazio. La Madonna della Misericordia, tavola centrale del polittico, e i santi Giovanni Evangelista e Bernardino, eseguiti dopo il 1454, mostrano una maturità che denuncia l'arricchimento delle esperienze di P. al di là degli Appennini. Tra il 1446 e il 1454 P. trascorse infatti gran parte della sua vita a Pesaro, a Ferrara, a Rimini, ad Ancona. È soprattutto a Ferrara, forse ancor prima della morte di Lionello d'Este nel 1450, che dovette ricevere gli stimoli più significativi, in un ambiente raffinato e dotto, dove al collezionismo di gemme e medaglie si affiancava l'apprezzamento della pittura fiamminga, dove la familiarità con i Lendinara gli permise di approfondire l'interesse per la prospettiva, già stimolato a Firenze. Se del soggiorno ferrarese una traccia è data dalle copie degli affreschi con Battaglie eseguiti nel palazzo estense, tradotte in modi manieristici verso il 1540 (Londra, National Gallery; Baltimora, Walters art gallery), a Rimini rimane, firmato, l'affresco nel Tempio Malatestiano, con Sigismondo Pandolfo Malatesta inginocchiato davanti a s. Sigismondo (1451): seppur degradata per la perdita dei molti interventi eseguiti a secco sull'affresco, tecnica ricorrente in P., quest'opera s'impone per la nuova solenne e misurata costruzione spaziale (certamente la presenza di L. B. Alberti a Rimini può essere stata occasione di proficue discussioni), che si unisce alla costante attenzione per il colore e per la luce. Le tavole con S. Girolamo penitente (Berlino, Gemäldegalerie) e S. Girolamo con un devoto (Venezia, Gall. dell'Accademia, commissionata forse dal veneziano G. Amadi), databili tra il 1450 e il 1452, riflettono la personale elaborazione delle novità fiamminghe nella resa del paesaggio, che, inondato di luce, costituisce con il suo realismo poetico l'ambientazione del Battesimo di Cristo (Londra, National Gallery), realizzato dopo il 1450 per una chiesa di Borgo. Se già in quest'opera alcuni elementi della composizione (come i tre angeli) sono stati occasione di indagini interpretative, la tavola firmata con la Flagellazione (Urbino, Gall. nazionale delle Marche) rimane l'opera di P. più enigmatica e discussa, con ipotesi che comportano differenti datazioni (1447-49 o dopo il 1457) e differenti committenti (Francesco Sforza, signore di Pesaro; Jacopo degli Anastagi, concittadino di P. e consigliere di S. P. Malatesta a Rimini; Federico da Montefeltro): i tre personaggi in primo piano sono stati variamente interpretati come contemporanei all'episodio evangelico, narrato in secondo piano, o connessi ad avvenimenti dell'epoca di P.; l'intento del dipinto è stato considerato nell'ambito della devozione domestica o della commemorazione di avvenimenti personali o politici, o addirittura un puro pretesto di una esercitazione prospettica. Tra il 1454 e il 1457 P. realizzò il ciclo di affreschi sulla Leggenda della vera Croce, nel coro di S. Francesco ad Arezzo, già commissionato a Bicci di Lorenzo: seguendo, più che una logica cronologica, un nesso di corrispondenze tipologiche che rimandano da una parete all'altra, la storia, che non ha come unica fonte la Legenda aurea e sembra riferirsi ai drammatici avvenimenti contemporanei (la caduta di Costantinopoli), si svolge in un ordine compositivo di ampio respiro, regolato da sapienti rapporti tra figure e sfondi architettonici o paesistici, mentre l'uso della tecnica a secco, con una tempera grassa, permette effetti straordinarî di colore e di luce. Nella Morte di Adamo (dal cui corpo secondo la leggenda sorse l'albero della Croce) emana un senso di umanità primordiale, eroicizzata nel vigore dei corpi ignudi; nella Visita della regina di Saba al re Salomone, una scena di vita profana, per effetto della luce, dell'equilibrio fra spazî e volumi, del colore, diviene idealizzata e solenne; nell'Annunciazione la colonna tra l'arcangelo e la Vergine mette in evidenza la solidità architettonica della figura di Maria; nel Sogno di Costantino, la scena notturna si rivela con una luce improvvisa e tagliente; nella Vittoria di Costantino la luminosità diurna decanta una spettacolare parata guerresca. Nel tempo dell'esecuzione di questo complesso poderoso e nel decennio successivo cadono opere altrettanto incisive, eseguite sempre ad affresco: la Resurrezione per il Palazzo comunale di Borgo (ora Museo Civico), la Madonna del parto per una chiesa di Monterchi (poi cappella del cimitero), la Maddalena nel duomo di Arezzo, l'Ercole eseguito per la sua nuova casa di Borgo (ora a Boston, Isabella Stewart Gardner museum). E ancora il Polittico di S. Agostino per gli agostiniani di Borgo (smembrato: Lisbona, Museu nacional de arte antiga; Londra, National Gallery; New York, Frick Collection; Milano, Museo Poldi Pezzoli) e il Polittico di S. Antonio, coronato dalla bella Annunciazione, a Perugia (ora nella Gall. naz. dell'Umbria). Nel 1459 P. fu invitato a Roma a decorare alcune stanze in Vaticano: distrutti questi affreschi, rimangono del suo soggiorno romano due degli Evangelisti eseguiti per G. d'Estouville in S. Maria Maggiore. Dopo il 1460 P. è strettamente legato alla corte di Urbino: per i Montefeltro dipinse il dittico con i ritratti di profilo di Federico e Battista Sforza con uno sfondo di paesaggio e sul retro i loro "trionfi" (1465, Uffizi); un senso più intimo di accostarsi al soggetto si rivela nella Madonna di Senigallia (Urbino, Gall. naz. delle Marche), dove i grigi luminosi si accendono di luci perlacee, mentre nella Madonna, santi e angeli e Federico di Montefeltro in adorazione (Milano, Pinac. di Brera), destinata a S. Bernardino, la chiesa mausoleo di Federico, la concezione architettonica di P. si svolge pienamente nella grande nicchia che accoglie il gruppo divino in una perfetta sublimazione di forma-spazio-luce-colore. A Federico di Montefeltro P. dedicò il De prospectiva pingendi (pervenutoci in sette esemplari manoscritti): stimolato forse anche per la presenza a Urbino di Paolo di Middelburg, P. vi espone, corredandoli innovativamente con illustrazioni puntuali, i precetti sperimentati nella sua lunga vita. Ricco e stimato, il vecchio artista si ritirò nella sua città nativa: agli ultimi anni appartengono la Natività, ora alla National Gallery di Londra, e ancora due scritti, il Libro d'Abaco, un manuale di matematica pratica per mercanti (Firenze, Bibl. Laurenziana) e, dedicato a Guidobaldo della Rovere, il Libellus de quinque corporibus regularibus (Bibl. Vaticana, Urbinate lat. 632), anche questo illustrato, che, come il De prospectiva, fu ampiamente apprezzato da artisti e matematici. ▭ Tav.