PALEOANTROPOLOGIA

PALEOANTROPOLOGIA.

– Rinnovamento e nuovi sviluppi della paleoantropologia. Bibliografia

Rinnovamento e nuovi sviluppi della paleoantropologia. – La scienza delle origini umane – propriamente detta paleoantropologia o (con sottili distinzioni) paleontologia umana – affronta il processo generativo della specie Homo sapiens, nelle sue caratteristiche biomolecolari, morfofisiologiche, ecologiche, comportamentali e culturali. Pertanto, attraverso un approccio interdisciplinare – che include metodi della paleontologia, della biologia, dell’ecologia e dell’archeologia preistorica – la p. rappresenta una disciplina di sintesi che si inquadra negli studi riguardanti la storia naturale dei primati. Soprattutto negli ultimi vent’anni, la p. si è rinnovata profondamente nelle ipotesi, nei metodi di analisi e nel quadro informativo che risulta anche da numerose nuove scoperte, oltre che dallo studio accurato dei reperti fossili e del loro contesto paleoecologico.

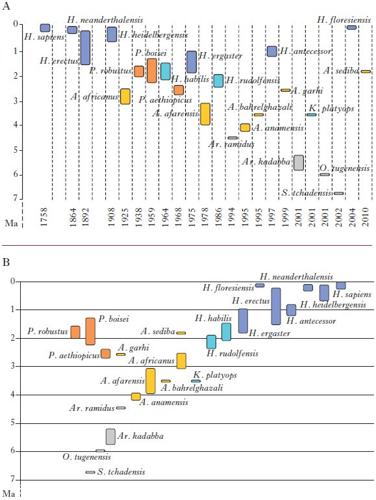

Si è in primo luogo passati da un modello lineare dell’evoluzione umana a scenari più articolati, nei quali vengono riconosciute fino a circa 20 specie estinte, che si raccordano fra loro attraverso una sorta di arborizzazione sviluppatasi nel corso degli ultimi milioni di anni. Per alcune di queste è oggi possibile uno studio della variabilità intraspecifica, mentre la disponibilità di reperti fossili appartenenti ai diversi distretti scheletrici, come pure la possibilità di esaminare individui in età di accrescimento, ha spostato l’attenzione dei ricercatori da un approccio descrittivo ad analisi quantitative e più propriamente biologiche.

Si sono al tempo stesso sviluppati nuovi metodi d’indagine che includono (oltre alle metodologie e alle tecniche sviluppate nei campi prossimi della geopaleontologia e dell’archeologia preistorica): la codifica e la disamina accurata dei caratteri anatomici e del loro significato; l’applicazione di tecniche di ordinamento e di analisi dei dati secondo diverse impostazioni statistiche; l’analisi delle forme biologiche in base ai recenti sviluppi della morfometria geometrica; l’introduzione e i rapidi progressi nell’uso della tomografia computerizzata e di altre tecniche radiografiche; l’esame delle microstrutture ossee e dentarie per conoscere le modalità e i tempi di accrescimento e sviluppo; varie indagini a carattere chimico-fisico su ossa e denti (per es. quelle con inferenze sulla dieta); l’introduzione della genetica e della biologia molecolare nell’individuazione dei tempi di divergenza evolutiva e di insorgenza di alcune caratteristiche del fenotipo, anche a seguito delle nuove possibilità di estrazione e di sequenziamento di estese porzioni di genoma da reperti fossili (DNA antico).

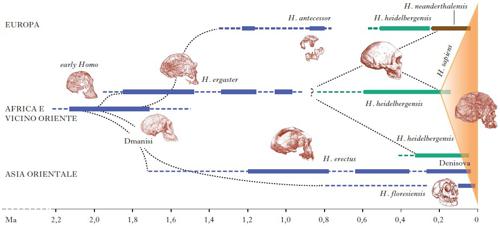

Si sono inoltre succedute una quantità di nuove scoperte. Sono stati individuati tre generi compresi fra circa 7 e 4 milioni di anni fa (Sahelanthropus, Orrorin e Ardipithecus), per i quali rimane tuttavia controversa l’attribuzione alla nostra traiettoria evolutiva. Al tempo stesso, in Africa orientale è stata caratterizzata la più antica specie di Australopithecus (Australopithecus anamensis, intorno a 4 milioni di anni fa). Insieme all’individuazione di altre ipotetiche varianti dello stesso genere, ai resti riferiti a Kenyanthropus platyops (contemporaneo di Australopithecus afarensis) e a una varietà di nuovi dati sulle specie già note di Australopithecus e Paranthropus, in due nuovi siti in Sudafrica sono stati rinvenuti resti di diversi scheletri datati a circa 2 milioni di anni fa e attribuiti rispettivamente ad Australopithecus sediba e a Homo naledi; entrambe le specie mostrano diverse affinità con i primi rappresentanti del genere Homo già noti e potranno fornire importanti novità interpretative nel prossimo futuro, in vista della quantità e qualità dei reperti che sono stati finora scoperti. Pertanto, distinte varietà si sono affiancate per cronologia e posizione filo-genetica a Homo habilis, sia in Africa (Australopithecus sediba, Homo rudolfensis, Homo naledi, Homo ergaster) sia nel Vicino Oriente (Homo georgicus), in epoche comprese fra oltre 2 milioni e circa 1 milione di anni fa. È stata denominata la specie Homo antecessor che si ritiene rappresentativa di una della prime colonizzazioni del continente europeo precedenti l’inizio del Pleistocene Medio (780 mila anni fa). Una nuova, significativa importanza ha acquisito Homo heidelbergensis: un binomio linneano coniato ai primi del Novecento (1908), ma che solo verso la fine del secolo è stato utilizzato appieno per rappresentare un’umanità ad ampia distribuzione, probabilmente ancestrale sia all’emergere di Homo neanderthalensis (in Europa) sia di Homo sapiens (in Africa), oltre che dei cosiddetti denisoviani (in Asia), noti al momento solo da poche porzioni scheletriche che hanno però fornito sorprendenti e informative quantità di DNA.

Inoltre, la scoperta di resti umani nell’isola indonesiana di Flores ha condotto a identificare una forma umana di dimensioni minute e dalle caratteristiche arcaiche (Homo floresiensis), evolutasi in isolamento rispetto alla restante parte del genere Homo e, in particolare, da Homo erectus (la specie umana diffusa in Estremo Oriente per buona parte del Pleistocene).

Evidenze fossili e archeologiche, insieme a inferenze basate sulla conoscenza della variabilità genetica attuale, hanno consentito di consolidare il dato delle origini di Homo sapiens in Africa verso i 200 mila anni fa. Questo evento di speciazione prelude alla successiva diffusione planetaria della specie, avvenuta con ondate successive a partire da circa 100 mila anni fa. In questo quadro si inserisce il confronto adattativo e la possibilità di circoscritte ibridazioni (come sembrerebbero documentare anche i dati paleogenetici) tra la specie moderna e popolazioni di varietà arcaiche del genere Homo che, fino a poche decine di millenni dal presente, erano ancora distribuite in Africa ed Eurasia.

Nell’insieme dell’evoluzione umana, adattamenti ritenuti fondamentali rimangono i seguenti (in orientativa successione cronologica): acquisizione della locomozione bipede in postura eretta; importanti cambiamenti a carico della dentatura, con successiva riduzione dello scheletro facciale; espansione di aree corticali del sistema nervoso centrale, con sviluppo della volta cranica e raggiungimento di elevati volumi endocranici; relativo affrancamento dalle pressioni ambientali, mediato dalla produzione di manufatti e, in seguito, dallo sviluppo di un pensiero simbolico e del linguaggio articolato, quando l’evoluzione culturale tende infine a sovrapporsi a quella biologica, favorendo la diffusione di un’unica specie umana sull’intero pianeta (inclusa l’Australia e le Americhe), che nel corso di poche decine di millenni si è espansa a tal punto da raggiungere gli attuali sette miliardi di individui.

Bibliografia: The human evolution source book, ed. R.L. Ciochon, J.C. Fleagle, Upper Saddle River (N.J.) 20062; L.L. Cavalli Sforza, T. Pievani, Homo sapiens. La grande storia della diversità umana, Torino 2011; G. Manzi, Il grande racconto dell’evoluzione umana, Bologna 2013; C. Tuniz, G. Manzi, D. Caramelli, La scienza delle nostre origini, Roma-Bari 2013; R. Jurmain, L. Kilgore, W. Trevathan et al., Introduction to physical anthropology (2013-2014 edition), Belmont (Cal.) 2014.