organi artificiali e protesi

organi artificiali e protesi

Quando è possibile sostituire arti mancanti od organi malati

Può avvenire che, per malattia o infortunio, una persona perda l’uso di una parte del proprio corpo. La parte mancante o mal funzionante può essere sostituita con una protesi, cioè con un dispositivo che consenta alla persona di svolgere le sue attività normalmente o quasi. Se fin dall’antichità gli uomini hanno usato le protesi, oggi a queste si affiancano gli organi artificiali, dispositivi capaci di sostituire un organo malato e di svolgerne le funzioni

Dagli Etruschi a Capitan Uncino

Anche il mondo della fantasia ha personaggi che hanno protesi: basti pensare a Capitan Uncino e a Gambadilegno, il primo con un uncino al posto di una mano e il secondo, come dice il nome, con una gamba di legno.

La perdita di un arto non è cosa da poco perché causa un grave handicap non solo fisico, ma anche psicologico: questo il motivo per cui l’uomo si è sempre ingegnato per sostituire un arto mancante o la parte malata del corpo con un oggetto artificiale. Col nome di protesi s’intende quindi un dispositivo che sostituisca la parte mancante o difettosa per consentire alla persona mutilata di svolgere un’attività normale o quasi.

Le prime protesi della storia sono state quelle dentarie. Nell’antico Egitto era frequente porre rimedio all’estrazione di denti con dentature artificiali fatte di ossa animali: le prime dentiere! Etruschi e Romani erano molto abili nell’arte delle protesi dentarie, specialmente per i denti anteriori fatti di avorio e fascette d’oro a forma di anellini. Man mano che miglioravano le tecniche chirurgiche, si cercò di sostituire con protesi altre parti del corpo mancanti, come una gamba e un braccio, anche se all’inizio si trattava di una semplice appendice avente lo scopo di mascherare la mutilazione oppure, per l’arto inferiore, di funzionare da pilone di appoggio. La prima ‘mano meccanica’, ossia articolata, fu costruita nel 15° secolo, era di metallo, aveva una certa mobilità ed era ricoperta da cuoio bollito o cartapesta; e in essa il malato inseriva il moncherino: un vero e proprio capolavoro!

La chirurgia sostitutiva è figlia della guerra

La prima protesi per l’arto inferiore fu inventata nel 16° secolo dal famoso chirurgo Ambroise Paré e fu pensata essenzialmente per coloro che rimanevano mutilati in battaglia. L’arto artificiale, simile a un’armatura e realizzato infatti da un fabbro-armiere, era un cosciale in metallo, una sorta di stivale imbottito all’interno, su cui si articolava uno stelo, anch’esso di metallo, che costituiva il segmento della gamba mancante, con all’estremità un finto piede. Se questo, complesso e costoso, era un modello ideato per un combattente ricco, Paré ne studiò uno più semplice, costituito da un pezzo di legno a forma di U su cui il mutilato poggiava il ginocchio e che veniva poi assicurato alla coscia con cinghie di pelle: questa protesi primitiva era chiamata ‘gamba del povero’.

Queste protesi però, oltre che pesanti, avevano il limite di essere fisse e fu solo nel 20° secolo che nacquero le cineprotesi o protesi cinematiche, apparecchi dotati di parziale movimento. Lo studio e la realizzazione di questi apparecchi avvennero in concomitanza della Prima guerra mondiale, a seguito della grande quantità di soldati che ritornavano dal fronte mutilati. Fu un medico di Empoli, Giuliano Vanghetti, a compiere importanti studi sulla chirurgia protesica dei mutilati, partendo dal tentativo di collegare i muscoli del moncone alla protesi in modo da consentirle il movimento (cinematizzazione). Il nuovo metodo operatorio, utilizzando protesi cinematiche, consentiva ai malati di muovere attivamente le dita di una mano o il piede artificiale grazie alla contrazione dei muscoli volontari collegati all’apparecchio.

L’uso delle protesi viene esteso all’ortopedia

Oltre che per risolvere il problema della perdita di un arto per incidente di guerra o per infortunio, l’uso della protesi nel 20° secolo viene esteso alla cura dei danni dovuti a gravi malattie delle articolazioni.

Una delle più frequenti patologie ossee è l’anchilosi all’anca la quale, per invecchiamento o malattia o trauma, non riesce più a sostenere adeguatamente il bacino del paziente, con gravi dolori e un progressivo deficit del movimento: da qui il tentativo di sostituire l’anca difettosa con una protesi.

Uno dei primi modelli utilizzati è stato una sorta di ‘palla’ di materiale plastico in sostituzione della testa del femore sul quale veniva impiantata dal chirurgo ortopedico. I primi impianti presentavano problemi di usura, dovuta all’eccessiva frizione, e producevano rumori sgradevoli durante il movimento; nel tempo tuttavia la ricerca scientifica ha consentito notevoli miglioramenti sia nel tipo di materiale usato – leghe di metalli leggeri o di materiali plastici sempre più resistenti – sia nella tecnica chirurgica. Con l’uso di protesi sempre più perfezionate, oggi l’ortopedia è in grado di riparare i danni da amputazione della gamba, della coscia, del ginocchio, dell’anca, del braccio e della mano, rendendo nuovamente autonomo il paziente nel movimento.

Una nuova generazione di protesi

La ricerca sulle protesi è in continua evoluzione nel tentativo di ottenere un arto artificiale quanto più simile a quello normale, affinché la persona amputata sia autosufficiente nella vita quotidiana e nel lavoro. A seguito delle innovazioni in campo elettronico, per esempio, all’interno di una mano protesica viene inserito un motore elettrico che comanda il movimento delle dita e che è collegabile a un personal computer. Quest’ultimo può non solo monitorare lo stato della protesi, ma anche regolarne il funzionamento in modo da modificarne la sensibilità o le possibilità di presa di un oggetto più o meno pesante. Il PC è collegato a sua volta a un centro dove un tecnico può provvedere alle operazioni richieste. Nuove tecnologie hanno inoltre messo a disposizione sensori per trasmettere al moncone sensazioni termiche e tattili simili a quelle della parte sana dell’arto: è la cosiddetta mano sensorizzata.

Se a non funzionare più è un organo

Se è un organo del corpo a non funzionare più come si deve, la soluzione più efficace oggi è il trapianto da donatore a paziente. Tuttavia non mancano i problemi: gli organi disponibili sono sempre meno numerosi di quelli necessari e non tutte le parti del corpo possono essere sostituite. Per risolverli la bioingegneria (la disciplina che unisce le conoscenze della medicina e della biologia con quelle dell’ingegneria) ha inventato dispositivi meccanici ed elettronici capaci di svolgere le stesse funzioni degli organi naturali, sostituendosi a essi in caso di bisogno.

Sono questi gli organi artificiali che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono sempre una copia esatta di quelli veri: spesso, anzi, sono macchine complesse e voluminose, che occupano un’intera stanza e alle quali il paziente viene collegato. Se in passato si sono costruiti protesi e organi artificiali con materiali non biologici (plastiche, metalli, ceramiche), oggi si pensa di poter ottenere risultati migliori unendo a questi materiali anche cellule prelevate dallo stesso paziente oppure, se questo non è possibile, ricavate da colture di cellule staminali o da animali. Questi dispositivi, a metà fra una macchina e un organo vero, sono chiamati organi bioartificiali.

Il fegato bioartificiale

Fa parte di questo gruppo il fegato bioartificiale, che viene oggi utilizzato come soluzione temporanea per i pazienti che aspettano un trapianto. Il malato è collegato con un sistema che mette in comunicazione i suoi vasi sanguigni con la macchina: passando attraverso questo dispositivo, il sangue si arricchisce delle sostanze secrete normalmente dal fegato e viene ripulito dai materiali di scarto, che vengono di solito filtrati da questo organo.

Poiché finora nessun materiale si è mostrato capace di svolgere la stessa funzione del fegato, nel dispositivo sono incorporate cellule epatiche prelevate da suini che, sostituite periodicamente, assicurano il funzionamento dell’organo nel tempo.

Una macchina al posto dei reni

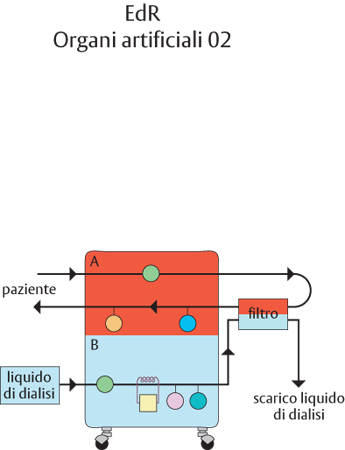

Il primo organo artificiale, ideato e costruito negli anni Quaranta del secolo scorso, è la macchina per la dialisi, che filtra il sangue quando i reni non sono più in grado di farlo (v. fig.). Di grandi dimensioni, il rene artificiale non può essere impiantato nell’organismo e, per sottoporsi al trattamento, i pazienti devono recarsi in ospedale o in appositi centri sanitari due o tre volte alla settimana. I reni però svolgono anche altre funzioni che la macchina per la dialisi non è capace di riprodurre. Infatti, dopo aver filtrato il sangue eliminando le sostanze tossiche e i prodotti di scarto che derivano dal metabolismo, essi riassorbono una parte dell’acqua, sali e altre molecole che possono ancora essere utili all’organismo. Inoltre, regolano la concentrazione di sodio e glucosio, secernono ormoni che influenzano la pressione arteriosa e stimolano la produzione di globuli rossi. I ricercatori stanno quindi cercando di costruire un rene bioartificiale capace di svolgere anche queste funzioni e, come nel caso del fegato, hanno pensato d’inserire nella macchina alcune cellule renali che possono essere ottenute a partire da cellule staminali presenti nei reni stessi, oppure da animali. L’obiettivo del futuro è rendere il rene bioartificiale abbastanza piccolo da poter essere inserito nell’organismo, senza che sia necessario per i pazienti sottoporsi al faticoso trattamento in ospedale.

Il cuore artificiale: il successo più importante

Il cuore artificiale è senza dubbio il risultato più importante ottenuto dalla bioingegneria. Il primo, messo a punto nel 1982, si chiamava Jarvik-7 (dal nome di uno dei suoi inventori) ed era costituito da un dispositivo, che si inseriva al posto del cuore, e da una fonte di energia (un generatore) grande circa come una lavatrice. Il primo a riceverlo fu Barney Clark, un dentista di Seattle (negli Stati Uniti), che dopo l’intervento chirurgico riuscì a sopravvivere per 112 giorni, senza però poter mai lasciare la sua stanza di ospedale.

Un importante passo in avanti in questo campo è stato fatto nel 2001, quando un’industria statunitense ha messo a punto AbioCor, un cuore artificiale di piccole dimensioni, in plastica e titanio, capace di funzionare senza bisogno di essere collegato a ingombranti fonti energetiche esterne. Con questo dispositivo nel petto, i malati possono lasciare l’ospedale e tornare a casa. AbioCor è stato impiantato in alcuni pazienti, tutti malati molto gravemente, e il record di sopravvivenza è stato di 17 mesi. Si è trattato però sempre di interventi sperimentali: le autorità infatti non hanno ancora autorizzato l’immissione in commercio di questo dispositivo.

In realtà, molti medici ritengono che la stragrande maggioranza dei malati possa trarre un maggiore giovamento da una macchina chiamata VAD (dall’inglese Ventricular assist device). Si tratta di un organo che non sostituisce per intero il cuore vero (che resta al suo posto), ma lo aiuta a svolgere la sua funzione, venendo in soccorso in particolare al ventricolo sinistro, che è la zona del cuore che svolge il lavoro più pesante e che è quella più spesso danneggiata nelle malattie cardiache. Il VAD può essere impiantato in attesa che si renda disponibile un cuore per un trapianto, ma può rappresentare anche una soluzione definitiva.

L’orecchio e l’occhio bionici

Problemi gravi di sordità possono essere invece risolti grazie all’orecchio bionico, termine con cui i giornali hanno ribattezzato l’impianto cocleare. Si tratta di un dispositivo capace di sostituire per intero la funzione svolta dalla coclea, la struttura che percepisce i suoni e invia i segnali al nervo acustico (udito). A differenza degli apparecchi acustici tradizionali, che si limitano ad amplificare i suoni, l’impianto cocleare è in grado di trasformare il segnale sonoro in un impulso elettrico che il cervello può decifrare. La maggior parte di chi utilizza questi dispositivi non deve più ricorrere alla lettura labiale e, in alcuni casi, riesce anche a utilizzare il telefono.

Non è invece ancora possibile sostituire con un organo artificiale la retina, la membrana sensibile dell’occhio (visione). Una retina artificiale, fatta da microchip sensibili alla luce, è in fase di sperimentazione, ma passeranno molti anni prima di poterla utilizzare. Alcuni ricercatori, in Europa e negli Stati Uniti, hanno progettato un occhio artificiale, composto da una microtelecamera, abbastanza piccola da poter essere montata sulla lente di un occhiale, collegata direttamente al cervello mediante elettrodi che trasformano i segnali luminosi in impulsi elettrici. I pazienti che hanno sperimentato il sistema, però, non sono stati capaci per ora di percepire più di qualche ombra confusa.