Nuove forme di partecipazione e di regolazione dell'economia regionale

Nuove forme di partecipazione e di regolazione dell'economia regionale

Regionalismo competitivo e beni collettivi

La regolazione dell’economia a livello locale e regionale è diventata progressivamente sempre più importante in tutti i Paesi europei a partire dall’inizio degli anni Novanta, così come l’attenzione degli studiosi verso questo tema. Le ragioni di tale tendenza sono molte, la gran parte delle quali è collegata a cambiamenti di carattere generale che hanno portato all’affermarsi di meccanismi di policy-making all’interno dei quali i livelli più vicini al cittadino e ai territori giocano un ruolo crescente, in particolar modo con riferimento ai temi della promozione dello sviluppo economico, delle politiche del lavoro e del welfare. Ciò è avvenuto anzitutto a causa dell’aumento della concorrenza internazionale che ha favorito la mobilità dei capitali e delle imprese e ha di conseguenza promosso un marcato ‘attivismo’ delle regioni, che hanno cercato di creare condizioni istituzionali tali da attrarre risorse e investimenti esterni. Allo stesso tempo, la rilevanza del livello locale e regionale è stata enfatizzata proprio dall’organizzazione ‘reticolare e territorializzata’ del capitalismo contemporaneo che, nonostante la crescente mobilità dei capitali e delle imprese, è sempre più integrato a livello regionale, come ben mostra il fatto che in tutte le economie avanzate il ruolo dei clusters e delle reti tra le imprese radicate nei territori si sta incrementando sia nei settori tradizionali sia in quelli più avanzati. Ed è in questo quadro che il processo di integrazione politica europea ha contribuito alla messa a punto di molti strumenti di policy – per es. legati al Fondo sociale europeo o alla Politica regionale europea – che hanno direttamente rafforzato il margine di manovra delle regioni e delle città; in questa direzione sono andate anche le politiche degli stessi Stati nazionali, che hanno promosso il decentramento di competenze verso il livello locale per molte questioni relative alle politiche per lo sviluppo.

Queste trasformazioni hanno contribuito all’affermarsi di un modello di regolazione socioeconomica (può essere definito regionalismo competitivo) che dà un grande risalto sia alla dimensione territoriale sia alla competitività economica e che enfatizza l’importanza di creare beni locali per la competitività finalizzati a promuovere processi di sviluppo locale (Local production systems, 2001).

Il presente saggio mette in evidenza che i meccanismi per la creazione di questi beni sono di varia natura, così come diversi sono gli attori che giocano un ruolo chiave in tali meccanismi, e si concentra sulle trasformazioni di due importanti modelli di sviluppo territoriale che caratterizzano il caso italiano, ovvero i distretti industriali e i sistemi locali dell’alta tecnologia. Vedremo infatti come un ruolo importante venga svolto anzitutto dalle politiche pubbliche locali e regionali, che hanno proprio tra le loro principali finalità la promozione dello sviluppo economico. In misura crescente, però, le amministrazioni e i governi locali e regionali tendono a non agire più da sole per raggiungere tali fini: si sono consolidati meccanismi di condivisione dello spazio politico nel quale si progettano e si realizzano interventi volti a creare beni dedicati alla promozione dello sviluppo.

Entrano così in gioco altri attori, pubblici e privati, come le associazioni di rappresentanza degli interessi datoriali, che contribuiscono a rafforzare la competitività di un territorio offrendo direttamente beni e servizi alle imprese locali, o i sindacati dei lavoratori che possono, per es., concorrere a rafforzare la dotazione di risorse di un sistema locale con varie azioni come la messa a punto di attività formative; oppure, ancora, altre istituzioni come le università che promuovono lo sviluppo attraverso attività di formazione o spin-off per il trasferimento tecnologico o altro ancora. Le stesse imprese possono dare un importante contributo attraverso la creazione privata di beni pubblici locali. Vedremo così come governi locali, associazioni, enti, istituzioni e imprese abbiano concorso con la loro azione a modificare fortemente l’architettura istituzionale e la dotazione di risorse per la competitività delle regioni e dei sistemi locali italiani.

Sottolineeremo però anche che tali attori non agiscono soltanto individualmente, ma anzi mettono in campo meccanismi di azione congiunta per l’individuazione delle priorità e per la progettazione e implementazione delle politiche; la condivisione dello spazio politico cui si accennava poco sopra riguarda dunque anche la promozione di forme di cooperazione interistituzionale. Richiamando le caratteristiche di alcuni tipi di realtà locali, l’intento è quello di mostrare come tale azione congiunta o partecipazione collaborativa possa assumere varie forme. In particolare, tre sono le tipologie prese in esame: la concertazione, la partnership, le esperienze con una connotazione deliberativa. La prima prevede un’attività di negoziazione, scambio e collaborazione finalizzata alla messa a punto di misure per la creazione di beni collettivi, in particolare con riferimento alla promozione dello sviluppo, tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori e i governi locali e regionali, attraverso tavoli negoziali a cui possono partecipare anche altri attori locali. La partnership si riferisce invece a un sistema di alleanze, più o meno formalizzate, che sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi rivolti a specifici gruppi di attori, con un atteggiamento di problem solving e un’azione di tipo ‘tecnico’; esempi tipici di alleanze formalizzate sono dati dalle agenzie per lo sviluppo o dagli enti bilaterali. Il terzo tipo, infine, riguarda pratiche di democrazia deliberativa che prevedono una larga partecipazione della società locale, sia delle associazioni che dei singoli attori, alla definizione di un progetto di ampio respiro, non definitivo ma implementabile, con orizzonti temporali di lungo periodo; in questo caso si fa ricorso a una pluralità di strumenti, come forum, gruppi di lavoro aperti, assemblee, e così via.

I prossimi paragrafi vertono proprio su queste forme di partecipazione e fanno emergere come il meccanismo della concertazione caratterizzi di più le realtà distrettuali, mentre quello della deliberazione è più diffuso nelle realtà urbane e metropolitane, dove prevalgono le attività high-tech; la partnership, invece, gioca un ruolo importante in entrambi i tipi di realtà locale. Questo saggio intende dar conto della diffusione di tali forme di partecipazione, ma non offre un’analisi comparata della loro efficacia ed efficienza nel raggiungere i fini che si pongono. Si inizierà dunque questo percorso approfondendo le trasformazioni nel modello italiano di sviluppo territoriale a partire dalla fine del fordismo e dalla ‘scoperta’ della Terza Italia e della concertazione locale: non è infatti possibile capire bene le caratteristiche delle diverse forme di partecipazione e le ragioni che stanno dietro al loro sviluppo senza una ricostruzione del processo che ha portato alla loro affermazione. Si prenderanno poi in esame le ulteriori trasformazioni avvenute nei due diversi tipi di realtà locale, i distretti industriali e i sistemi dell’alta tecnologia, richiamando nelle considerazioni conclusive le caratteristiche e le differenze principali tra le diverse forme di partecipazione.

Il declino del modello di sviluppo incentrato sulla grande impresa

Se si considerano le ricerche sullo sviluppo economico nel nostro Paese dalla fine degli anni Settanta, si nota come vi sia stata in quel periodo una vera e propria ‘scoperta’ della concertazione locale e di forme di cooperazione tra attori collettivi, governi e istituzioni. Sino a quegli anni, infatti, l’attenzione di coloro che studiavano il capitalismo italiano era prevalentemente dedicata all’analisi dei processi di industrializzazione che riguardavano le regioni del Nord Italia – soprattutto il triangolo industriale, ovvero Genova, Milano e Torino – a cui erano associati fenomeni che hanno caratterizzato a lungo lo sviluppo della società italiana. Era infatti questo il Nord della crescita economica, in cui però si trovavano anche intense forme di conflittualità sociale, sia all’interno delle imprese sia nella società, nelle scuole, nelle università. In questi anni la diffusione di quartieri dormitorio dove si concentravano gli immigrati, l’assenza di servizi, i metodi di lavoro di stampo ‘taylorista-fordista’ andava di pari passo con l’aumento delle richieste sociali e con il consolidarsi degli attori delle relazioni industriali. A fianco di questa Italia era poi ben visibile e studiato il Mezzogiorno dell’arretratezza economica.

In quest’area del Paese l’industrializzazione è stata più contenuta e guidata dall’alto, dal ruolo delle partecipazioni statali, e proprio la sua scarsa diffusione ha contribuito al passaggio da una società agricola a una incentrata sui servizi – per gran parte pubblici – senza però attraversare la fase della crescita diffusa dell’industria privata (Trigilia 1992; 2012). Manca in queste regioni la conflittualità sociale del Centro-Nord, o, meglio, questa ha assunto altre forme e si è aggregata attorno ad altre istanze. Sino alla metà degli anni Settanta si è quindi avuta una lettura territoriale dello sviluppo italiano di tipo sostanzialmente duale: da un lato l’Italia della crescita industriale e dall’altro quella dell’arretratezza economica. Rimaneva così fuori da questo quadro analitico un’altra parte molto importante del Paese, ovvero le regioni del Centro Italia e del Nord-Est.

L’approccio dualistico si è però progressivamente modificato mano a mano che il modello fordista, basato su produzioni labour intensive, sulla grande impresa e sulle economie di scala, ha iniziato a entrare in crisi. Come è stato più volte sottolineato, le ragioni della fine di tale modello sono di varia natura. C’è però comune accordo sul fatto che sia possibile individuare uno ‘spartiacque’ che alla metà degli anni Settanta ha portato a nuove forme di organizzazione della produzione, di competizione e anche a nuovi modi di pensare la società; si ritiene che in questi anni si sia affermata una fase così radicalmente diversa da quella che la precedeva – chiamata società fordista – da ‘conquistarsi’ l’appellativo di società postfordista. Si tratta di un insieme di cambiamenti – riassunti nella definizione di second industrial divide – che è molto utile richiamare perché possono essere d’aiuto per inquadrare meglio le trasformazioni nei processi regolativi analizzati nei prossimi paragrafi.

Tra le cause di tale mutamento e della cosiddetta fine del fordismo c’è sicuramente stato il formarsi di rigidità interne allo stesso sistema fordista che hanno portato alla perdita di efficienza di modelli competitivi basati sul risparmio dei costi (del lavoro o degli investimenti) da parte delle grandi imprese. Qui il riferimento è, per es., all’introduzione di nuove tecnologie ad alta flessibilità ma a basso costo d’acquisto che ha in parte svincolato il risparmio sugli investimenti in capitale fisso dalla dimensione degli impianti. O, ancora, al progressivo rafforzarsi e istituzionalizzarsi di sistemi di relazioni industriali che hanno iniziato a coprire alcune garanzie degli occupati anche in momenti di crisi economica, e a rendere sfavorevole la competizione sul costo del lavoro con i Paesi in via di sviluppo.

Se però le competizioni basate sui costi avevano perso la loro efficacia, lo spostamento della produzione verso aree periferiche non poteva rivelarsi una risposta vincente nel medio-lungo periodo, per una pluralità di fattori: anche in queste aree si sarebbe via via realizzato un processo di progressivo intensificarsi di rigidità e vantaggi competitivi non basati su economie di scala, con la conseguente necessità di ulteriori decentramenti; inoltre solo alcuni tipi di industrie sarebbero state decentrabili verso aree semiperiferiche. Infine, ma non meno importante, la delocalizzazione di industrie di produzione di massa comportava dei costi elevati, recuperabili soltanto nel lungo periodo; ma i mutamenti che si erano realizzati nei mercati, sia dal lato della domanda sia da quello dell’offerta di beni hanno seriamente compromesso tale recuperabilità.

Tra i fattori di crisi individuabili dal lato dell’offerta c’è poi stata la progressiva saturazione dei mercati con beni standardizzati; il sistema fordista, che prevedeva la possibilità di accumulazione delle scorte in magazzino ma in vista di un loro smaltimento nel breve-medio periodo, si è trovato così di fronte a un forte fattore di impasse, che non trovava risoluzione neppure in circostanze di sensibile miglioramento del ciclo economico. D’altro canto significativi fattori di tensione sono sopraggiunti anche dal lato della domanda: a fronte dell’omogenizzazione dei consumi necessaria al sistema fordista si è verificata una progressiva differenziazione e diversificazione di modelli culturali e si sono affermati modelli di riferimento che tendevano a esaltare le differenze tra gli individui. Lo stesso consumo di beni è sempre più divenuto individuale, personale anche a causa della differenziazione dei redditi, con la conseguenza che, per trovare un solido sbocco nei mercati, i beni dovevano essere differenziabili e corrispondenti alle diverse esigenze, ai gusti e alle possibilità di ciascun individuo. Anche se il fordismo della fine degli anni Sessanta e dei primi Settanta non era più specializzato nella produzione di pochi beni standard, le tecnologie sino ad allora introdotte favorivano soprattutto economie labour e scale intensive, e non un’adeguata possibilità di personalizzare e diversificare i prodotti. Inoltre, a complicare ulteriormente la situazione, c’era il fatto che i mercati differenziati e segmentati, e le nicchie che si erano create, non erano più caratterizzati da una domanda stabile, ma altamente instabile e imprevedibile.

Gli effetti di quanto appena detto su un sistema che aveva tra le sue parole d’ordine la prevedibilità sono stati devastanti: volatilità della domanda, complessità, incertezza e rischio sono divenute le nuove parole d’ordine, anche per quei prodotti prima caratterizzati da una forte standardizzazione e il cui consumo era considerato come altamente prevedibile. La competizione sul mercato, o meglio sui mercati, cessa quindi di essere sui prezzi dei prodotti e diviene una competizione sulla qualità e sulla possibilità di diversificazione, sulla varietà dei beni, e sui servizi collegati ai beni venduti (assistenza, garanzia, ecc.). Muta radicalmente lo stesso orientamento verso il mercato: da una produzione che tende a sospingere il mercato si arriva a una produzione diretta dal mercato; si produce cioè subito dopo aver ricevuto l’ordinazione, dando vita alla cosiddetta produzione just in time. In poche parole, il modo di produzione dominante diviene quello snello, veloce e flessibile.

Le strategie per ottenere tale elasticità sono state diverse; sicuramente un ruolo molto importante lo ha giocato l’introduzione di nuove tecnologie che hanno reso possibili serie corte e consentito una più flessibile produzione di beni. Ma una risposta alle nuove esigenze di tipo esclusivamente tecnologico non poteva da sola essere sufficiente. La stessa organizzazione del lavoro subisce cambiamenti di natura radicale; si passa da modelli dominati da una forte separazione tra decisori ed esecutori a sistemi decisionali decentrati, con riduzioni delle distanze tra chi pensa e chi esegue, e spesso con una identificazione tra le due fasi; nella forza lavoro sfuma la suddivisione dicotomica tra chi è altamente specializzato (la minoranza) e ha molto potere contrattuale e chi ha una bassa specializzazione (la maggioranza) con un basso potere contrattuale. Mutano inoltre anche le abilità ritenute strategiche: vengono valutate positivamente le capacità di lavorare in gruppo, di interagire con gli altri, di saper risolvere problemi e prendere decisioni in maniera autonoma, rispetto alle competenze centrali del sistema fordista che erano principalmente di tipo tecnico.

Ci si orienta quindi verso il definitivo superamento non solo di modelli organizzativi di tipo taylorista-fordista, ma anche di quei modelli tipici della produzione automatizzata che rimanevano comunque caratterizzati da una separazione tra esecutori, decisori e istituzioni locali. Iniziano inoltre ad affermarsi modelli competitivi di impresa incentrati sulle piccole e medie dimensioni, organizzati a rete, che riescono a essere flessibili nella fase di produzione ma al contempo anche molto specializzati – e spesso orientati verso produzioni di qualità –, riuscendo così a fronteggiare la competizione sui costi da parte dei Paesi in via di sviluppo. L’attenzione degli studiosi ha iniziato quindi a concentrarsi su realtà e modelli diversi da quelli che caratterizzavano il triangolo industriale, modelli incentrati sulle imprese di piccole e medie dimensioni che riuscivano a essere fortemente competitivi proprio mentre le grandi imprese affrontavano drammatici processi di ristrutturazione.

La scoperta della microconcertazione appartata e lo sviluppo della Terza Italia

Con il declino del modello fordista si è rafforzata una diversa geografia dello sviluppo economico italiano; ha preso così avvio una nuova campagna di studi empirici che ha iniziato a evidenziare tre aspetti inattesi e di grande interesse. Il primo era dato dal fatto che mentre il modello organizzativo dominante di impresa – ovvero la grande impresa – perdeva progressivamente addetti, si registrava una tenuta e anzi anche una crescita nelle imprese di piccole e medie dimensioni. Si affermava così un diverso modello di organizzazione produttiva, che sanciva il passaggio da un sistema basato sull’efficienza dell’integrazione verticale alla progressiva presa di coscienza della necessità e della inderogabilità di una ‘disintegrazione’ e della formazione di relazioni di tipo orizzontale e reticolare tra imprese. Mentre nel sistema fordista si poneva l’accento sull’indipendenza e sull’autonomia delle grandi imprese dal ‘sistema sociale’ che le circondava e sul fatto che le uniche politiche rilevanti erano quelle nazionali e internazionali, i processi di disintegrazione e la conseguente crescita di dipendenza dell’impresa dall’ambiente esterno hanno evidenziato che le modalità attraverso cui le imprese si riorganizzavano erano fortemente radicate nell’assetto istituzionale del contesto dove si trovavano a operare: lo studio del fenomeno produttivo postfordista non poteva cioè essere scisso dallo studio del sistema di welfare, né dal tipo di relazioni industriali, dalle relazioni tra mondo politico e mondo imprenditoriale, dal tipo di formazione professionale, dal mercato del lavoro, dallo studio di istituzioni come la famiglia o la comunità locale, dominanti in ogni realtà particolare. E con la progressiva autonomizzazione delle periferie nazionali dal centro cambiava il livello nel quale questa era rilevante; acquistava infatti molta importanza lo studio delle situazioni di regolazione sociale a livello ‘micro’ e ‘meso’, ovvero locale e regionale.

Il secondo aspetto importante emergeva chiaramente dal fatto che crescevano proprio le regioni che erano state meno interessate dallo sviluppo del modello fordista, fuori quindi da quel triangolo industriale che invece aveva caratterizzato la crescita economica durante i decenni precedenti. Si trattava di regioni del Centro e del Nord-Est italiano: tutte aree con una struttura di classe non polarizzata e centrata su lavoratori agricoli di tipo prevalentemente autonomo, dove la famiglia giocava un importante ruolo produttivo (piccoli contadini, affittuari, mezzadri). Realtà locali con risorse di identità che risalivano al periodo dei comuni, con la loro fitta rete di centri artigiani e commerciali, collocate in regioni che erano caratterizzate dall’assenza di mutamenti rapidi e radicali dell’equilibrio sociale, aspetto questo che poteva aiutare a spiegare il permanere di tradizioni politiche formatesi in periodi precedenti. In queste aree la guerra e la Resistenza avevano funzionato come un catalizzatore per l’affermarsi di nuove identità collettive che sono arrivate a un consolidamento nei decenni successivi; in tale periodo i governi e le istituzioni locali hanno avuto un consenso che gli ha permesso di svincolare gli amministratori dall’esigenza di rispondere a domande molto particolari e frammentate, orientandone invece l’azione in direzione di politiche a vantaggio della comunità locale nel suo complesso (Trigilia 1986).

Il terzo aspetto di rilievo riguardava le specializzazioni produttive – legate ai beni di consumo e a quello che sarà definito made in Italy – che aumentavano la loro competitività, mentre le attività tipiche della grande impresa, come l’industrializzazione pesante, registravano una crisi profonda. Crescevano quindi i settori in cui erano specializzate le imprese di piccole e medie dimensioni – come il tessile-abbigliamento, le calzature, i mobili assieme anche con la meccanica strumentale – tutti fortemente orientati all’export, caratterizzati da bassi costi d’ingresso e dalla scomponibilità del processo produttivo, che rendeva così possibile una divisione ‘territoriale’ del lavoro tra reti di imprese organizzate in filiere.

Si è così arrivati all’individuazione della cosiddetta Terza Italia (Bagnasco 1977), un’area che non era né il triangolo industriale dell’industrializzazione di massa né il Mezzogiorno dell’arretratezza e dell’intervento pubblico; si trattava di regioni nelle quali erano diffusi i cosiddetti distretti industriali – ovvero delle realtà locali caratterizzate prevalentemente da imprese di piccole dimensioni – fortemente specializzati dal punto di vista produttivo: si mettono dunque in luce e divengono oggetto di studio il tessile a Prato, la maglieria a Carpi, l’occhialeria a Belluno, le scarpe a Montebelluna, la lavorazione della pelle a Santa Croce sull’Arno e ad Arzignano, l’oreficeria a Vicenza e Arezzo, e così via (sullo sviluppo delle aree distrettuali si veda A handbook of industrial districts 2009; Distretti industriali 1994; Sforzi 1997).

Da subito le ricerche hanno mostrato che la competitività economica di queste aree era associata a due ordini di fattori, il primo di carattere generale, di contesto, e il secondo invece legato alle specificità locali (Bagnasco 1977, 1988; Trigilia 1986; Becattini 1989; Brusco 1989). I fattori di contesto fanno riferimento proprio alle trasformazioni che hanno accelerato la fine del fordismo cui si è accennato nel precedente paragrafo. Solo a titolo di esempio, si può sottolineare che proprio le innovazioni tecnologiche che avevano messo in crisi la produzione più labour intensive aumentavano l’efficienza delle piccole e medie imprese e abbassavano i costi di ingresso delle produzioni, rendendo così più competitive le economie incentrate sulle piccole imprese. O, ancora, era proprio l’affermarsi di una diversificazione dei consumi che rendeva le produzioni standardizzate del fordismo poco competitive e che invece favoriva la produzione per nicchie e a piccoli lotti nelle quali sono avvantaggiate le imprese di minori dimensioni. Anche l’inflazione, che aumentava i costi delle materie prime per le grandi imprese, contribuiva al contempo a rendere i prodotti di consumo del made in Italy più competitivi per l’export.

Più importanti erano però i fattori locali che avevano favorito lo sviluppo di tali aree. In particolare, erano proprio gli assetti istituzionali non danneggiati dallo sviluppo del fordismo, la maggiore coesione sociale, l’omogeneità politica e le altre caratteristiche delle regioni della Terza Italia prima richiamate che contribuivano a rafforzare la competitività economica di questo modello. In sostanza in queste aree si è avuta quella che è stata definita come una ‘costruzione sociale del mercato’ (Bagnasco, 1988; Trigilia, 1986): con la famiglia e il lavoro mezzadrile che favorivano la propensione al rischio imprenditoriale, con meccanismi regolativi fondati sulla reciprocità e su una fiducia generalizzata, base per un capitale sociale che rendeva meno problematica la costruzione di beni collettivi e con tradizioni artigianali che gettavano le fondamenta per un lavoro specializzato di alta qualità e professionalità. Guardare ai territori della Terza Italia ha aiutato quindi a mettere a fuoco come, rispetto al modello fordista, sia cambiato il rapporto tra impresa e società: durante il fordismo era la grande impresa a strutturare la società, costruendo asili, scuole, dettando i tempi della città, rappresentando la stabilità economica di un determinato territorio; nei distretti, invece, le imprese erano dipendenti dal contesto in cui operavano e dovevano la loro competitività al modo in cui era organizzata la società e alle risorse tangibili e intangibili che questa metteva a loro disposizione. Detto in altri termini, la struttura, l’organizzazione e la competitività dell’economia dei distretti era profondamente radicata nell’architettura istituzionale della loro società.

È per questo che il focus degli studi sui distretti si è spostato molto presto sullo specifico rapporto tra economia e società che li caratterizzava, grazie a un’intensa campagna di ricerca che si è sviluppata soprattutto in Italia con il contributo di sociologi, economisti, politologi, geografi, antropologi. Sono stati proprio gli economisti che per primi, riallacciandosi ad Alfred Marshall (1842-1924), hanno evidenziato l’importanza delle cosiddette economie esterne ovvero l’insieme dei fattori che favorivano la competitività delle imprese nei distretti (Becattini 1989). È stato così subito sottolineato come un ruolo molto importante fosse giocato dall’‘atmosfera industriale’: la compresenza all’interno di un territorio di molte persone che lavorano nello stesso settore favorisce la formazione di competenze mirate, una sorta di socializzazione anticipata al lavoro in quello specifico settore produttivo. I segreti del lavoro artigiano venivano così più facilmente condivisi dall’intera comunità locale. E ancora gli economisti hanno sottolineato come la presenza di una comunità locale che condivide principi e pratiche lavorative aiutava a prevenire l’opportunismo degli attori economici attraverso una contaminazione tra meccanismi regolativi del mercato e della comunità (Dei Ottati 1995). La società locale, la sua struttura e le caratteristiche della sua comunità, quindi, influenzavano in modo determinante le strategie e i comportamenti degli attori economici.

Per le finalità di questo saggio è tuttavia importante sottolineare che le economie esterne così come le hanno inizialmente evidenziate gli economisti non erano prodotte intenzionalmente. L’atmosfera industriale o la regolazione comunitaria esistono ‘autonomamente’ e non in seguito a un’azione intenzionale degli attori locali. A fianco a queste, che potremmo definire come dotazioni di contesto, esistono però delle economie esterne – che più tardi sono state definite come beni collettivi locali per la competitività (Local production systems 2001) – che svolgono la stessa funzione di influenzare in modo determinante la competitività delle imprese ma che sono prodotte intenzionalmente (Trigilia 2005). È questo il caso di beni tangibili, per es. un’area industriale, delle infrastrutture locali, un centro di ricerca, oppure intangibili, per es. la formazione di determinate competenze. In questo caso si tratta della costruzione politica della competitività economica: sono infatti gli attori locali che mettono in campo azioni finalizzate a rendere le imprese più competitive.

Uno degli aspetti di maggiore interesse per i contenuti di questo saggio è dato dal fatto che nei distretti della Terza Italia molti di questi beni erano prodotti attraverso un’azione congiunta degli attori locali: anche quando a livello nazionale si registrava un’intensa conflittualità sociale tra sindacati e organizzazioni datoriali, nei distretti tali attori riuscivano a raggiungere accordi dai contenuti innovativi e capaci di creare beni collettivi in modo efficace, assieme al governo locale. Si trattava quindi di una marcata cooperazione interistituzionale che avveniva sia a livello di azienda che a livello territoriale e che è stata definita microconcertazione appartata (Regini 1991; Strategie di riaggiustamento 1989). In sostanza quindi è proprio in questi territori che hanno iniziato a prendere forza le nuove forme di partecipazione a cui facciamo riferimento. Ed è proprio la creazione di beni collettivi attraverso la condivisione dello spazio politico – uno dei pilastri centrali di quello che nell’introduzione è stato chiamato regionalismo competitivo – che in questi anni inizia a caratterizzare realtà locali e regioni del nostro Paese.

Ma perché la microconcertazione appartata si è affermata con forza proprio nei distretti? Uno dei fattori che ne ha favorito il radicamento è legato proprio alla presenza di visioni condivise e di rapporti di fiducia diffusi, che hanno reso più facile la cooperazione tra diverse organizzazioni di rappresentanza degli interessi. Ma un aspetto che è stato meno sottolineato è quello legato alla grande omogeneità che caratterizzava le realtà distrettuali. Come abbiamo detto, infatti, si trattava di contesti caratterizzati da imprese che avevano tra loro molte similitudini, con i medesimi modelli organizzativi e che erano specializzate nello stesso settore; si trattava di realtà locali con un’elevata omogeneità anche dal punto di vista della subcultura politica locale, in cui erano presenti poche organizzazioni sindacali e datoriali fortemente rappresentative, e con una marcata matrice identitaria. Tutto questo favoriva l’emergere di interessi fortemente condivisi a livello locale. Si tratta in sostanza delle stesse condizioni che sono state a più riprese indicate come favorevoli all’affermarsi di pratiche di tipo neocorporativo e alla realizzazione di patti sociali volti a tutelare interessi collettivi. Ma come vedremo, di per sé queste condizioni di contesto non sono sufficienti; occorre infatti che le pratiche di concertazione costituiscano un meccanismo che viene promosso direttamente dal governo locale, che decide di giocare un ruolo importante nell’economia locale e decide di farlo con un’azione condivisa con le parti sociali; ovviamente occorre anche che queste ultime siano disponibili a partecipare a tale meccanismo.

Riassumendo, quindi, il declino del modello fordista ha favorito l’emergere di una stagione di ricerca che si è concentrata sulla Terza Italia, caratterizzata da piccole e medie città e da distretti industriali. Tali studi hanno evidenziato lo stretto rapporto che c’era a livello locale tra economia, società e politica e l’importanza di meccanismi di regolazione basati sulla condivisione dello spazio politico e sulla partecipazione degli interessi organizzati alla creazione di beni collettivi attraverso pratiche di concertazione locale. Ed è su questi complessi meccanismi, su tale costruzione sociale e politica del mercato, che si è fondato il dinamismo delle aree distrettuali sino alla fine degli anni Ottanta, quando è iniziata a crescere in modo molto marcato la competitività internazionale.

Concertazione locale, partnership e globalizzazione nelle aree distrettuali

Cosa succede a questo modello a partire dall’inizio degli anni Novanta, quando si intensificano la globalizzazione da un lato e la crisi economica dall’altro? Quali sono gli effetti della riorganizzazione del sistema politico che in questi anni registra il crollo di alcuni protagonisti della scena politica italiana come la Democrazia cristiana, la radicale riorganizzazione di altri, come il Partito comunista italiano, e l’emergere di nuovi soggetti politici come Forza Italia e la Lega? Che impatto ha avuto l’intensificarsi del processo di integrazione politica europea su questi territori? In questo contesto il ricorso a pratiche di regolazione per favorire la condivisione dello spazio politico è diminuito o aumentato? Se si guarda alle trasformazioni che si sono verificate nelle aree della Terza Italia dall’inizio degli anni Novanta si nota che i processi sopra richiamati hanno avuto un triplice effetto.

Anzitutto, hanno intensificato l’affermarsi del modello di regionalismo competitivo: l’aumento della competizione internazionale e anche la crisi economica hanno infatti esercitato un’ulteriore pressione sui governi e sulle istituzioni e associazioni locali e regionali a sostenere la competitività dei territori. È in questi anni che anche all’estero si affermano concetti come territorial regime competition: la competizione non è più esclusivamente tra imprese, ma tra assetti istituzionali locali che con la loro capacità di modificare il costo del lavoro, la flessibilità, la specializzazione influenzano la competitività delle imprese. Cresce così la consapevolezza che le politiche locali sono di grande importanza per sostenere lo sviluppo dell’Italia, consapevolezza rafforzata anche dall’azione di movimenti politici che hanno una chiara connotazione territoriale in molte realtà locali italiane, e non solo in quelle della Terza Italia (La crisi italiana 2010).

In secondo luogo, a proposito del processo di integrazione politica europea occorre ricordare che nel 1993 viene pubblicato dal Comitato economico e sociale delle Comunità europee il Libro bianco di J. Delors Crescita, competitività ed occupazione, nel quale si evidenzia l’importanza della relazione tra coesione sociale e competitività, relazione che sarà alla base dei patti sociali che caratterizzano molti dei Paesi europei per tutti gli anni Novanta. Sono questi gli anni in cui anche a livello nazionale prende forza la concertazione sociale, legittimando così ulteriormente le pratiche di concertazione locale e regionale che erano in corso nei distretti. Ed è in questo periodo che prendono avvio una serie di riforme volte ad aumentare i margini di azione e responsabilità degli attori locali; si affermano così le politiche della programmazione negoziata, caratterizzata da strumenti come i patti territoriali o i contratti d’area che si basano appunto su forme di condivisione dello spazio politico locale attraverso pratiche di negoziazione trilaterale. In terzo luogo, è proprio la combinazione tra questa maggiore autonomia degli attori locali e la persistenza di tradizioni, identità e assetti istituzionali differenti all’interno della Terza Italia che ha favorito l’emergere di diverse varianti regolative anche all’interno di una macroregione spesso descritta come estremamente omogenea. In altre parole, nella Terza Italia la mobilitazione degli attori locali che cercano di rispondere alle sfide della globalizzazione ha portato all’affermarsi di diversi modelli di regionalismo competitivo, su cui è utile concentrarci per capire se questi sono o meno caratterizzati anche da diverse modalità di partecipazione nella creazione di beni collettivi.

Per approfondire questo aspetto possiamo comparare i modelli di regolazione locale in due delle regioni più importanti della Terza Italia, ovvero il Veneto e la Toscana. Per quanto negli anni Novanta entrambe continuino a essere caratterizzate da una marcata importanza delle attività manifatturiere è infatti possibile individuare una serie di rilevanti differenze relative proprio ai modi di costruire politicamente lo sviluppo, differenze che da un lato hanno lunghe radici storiche e dall’altro dipendono più direttamente dalle scelte degli attori locali (Burroni 2001; Dei Ottati 1995; Prato, 1996; Messina 2001).

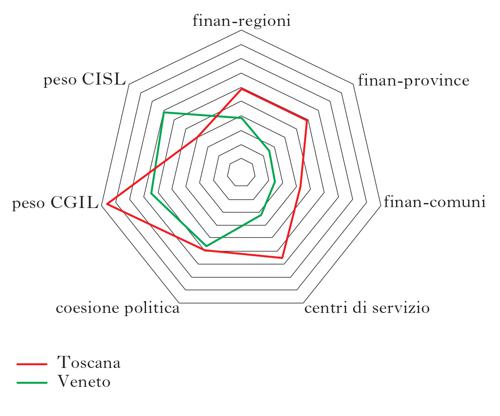

La prima differenza fa riferimento ai modelli regionali di intervento pubblico nella sfera economica. In realtà già negli anni Ottanta erano individuabili tra le due regioni importanti discrepanze relativamente a questo aspetto, che si accentuano durante gli anni Novanta: a fronte di una politica più interventista nelle aree ‘rosse’, principalmente volta a offrire servizi per le imprese, si aveva un maggiore ricorso allo strumento della ‘delega’, prevalentemente verso le associazioni e le imprese, nelle aree ‘bianche’. Tale differenziazione viene sottolineata dall’analisi delle risorse utilizzate dalla politica economica: in Veneto si è avuto un sostegno pubblico alla sfera economica, volto a indirizzare risorse verso interventi di localizzazione, con la creazione di infrastrutture specifiche a favore delle imprese, e tramite aiuti finanziari diretti alle imprese; residuali sono state, invece, le risorse destinate all’offerta diretta o indiretta di servizi alle imprese. Al contrario, in Toscana ci si è prevalentemente rivolti verso l’offerta di servizi alle imprese, con la produzione diretta di questi servizi da parte degli enti pubblici o con l’offerta di incentivi per il loro acquisto sul mercato, attribuendo invece un’importanza secondaria agli altri tipi di incentivi: si è quindi trattato in questo caso di un modello che ha sostenuto la crescita di un terziario legato alle attività manifatturiere, con il fine di accrescere la competitività delle imprese. Non a caso, se si guarda alla distribuzione dei centri di servizio – spesso finanziati dall’attore pubblico – si nota una marcata differenza tra le due regioni: alla fine degli anni Novanta tali strutture sono infatti molto più presenti in Toscana che in Veneto (nella figura 1 per i centri di servizio è riportata la percentuale nei distretti regionali rispetto alla percentuale dei centri di servizio nei distretti in Italia).

Un’altra importante differenza dei due modelli regionali di regolazione della sfera economica riguarda il peso dell’intervento pubblico nell’economia. Nei distretti della Toscana vi è stato un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche locali nella regolazione dell’economia. L’analisi della spesa pubblica nell’economia per gli anni Ottanta e Novanta evidenzia come la Toscana registri valori maggiori di spesa per le amministrazioni comunali, provinciali e regionali; al contrario, il coinvolgimento delle amministrazioni del Veneto sembra diminuire quanto più ci si avvicina al livello locale, vale a dire per le amministrazioni provinciali e comunali. Nella figura 1, per evidenziare la spesa delle amministrazioni regionali (finan-regioni), provinciali (finan-province) e comunali (finan-comuni) a sostegno della sfera produttiva, si è calcolata per ogni anno la quantità di spesa per abitante per regione e si è suddiviso tale valore per l’equivalente nazionale, ottenendo un valore rispetto al quale si considera l’Italia=1. È stato poi calcolato il valore medio del periodo considerato per ciascuna regione e rapportato alla media nazionale (Italia=1). Emerge così un’importante diversità: i governi locali, anche per l’influenza delle differenti matrici subculturali delle due regioni, hanno utilizzato le proprie risorse per la regolazione della sfera economica meno in Veneto rispetto a quanto è avvenuto in Toscana. Una maggiore persistenza relativa dei partiti che hanno governato la Toscana ha favorito la continuità di tale approccio anche durante gli anni Novanta; d’altra parte, in Veneto lo spostamento verso la Lega e verso Forza Italia ha portato a una classe di amministratori locali che continuava a ritenere necessario un basso coinvolgimento dell’attore pubblico nella sfera economica (Burroni 2001)

Per quanto riguarda la sfera delle relazioni industriali, le ricerche hanno mostrato il delinearsi di un processo di diversificazione, caratterizzato dall’affermarsi di una migliore tenuta delle organizzazioni sindacali in Toscana, contrapposta a una maggiore flessione relativa per quanto riguarda il Veneto (Burroni 2001). Occorre anche far riferimento alla variabile culturale che continuava a caratterizzare i sindacati prevalenti nelle due regioni, quella ‘rossa’ per la CGIL, che prevaleva storicamente in Toscana, e quella ‘bianca’ per la CISL, che prevaleva in Veneto (nella figura 1 si sono considerati gli iscritti totali a livello regionale e si è standardizzato il tasso di membership rispetto al valore atteso del 33,3% se gli iscritti fossero ugualmente distribuiti tra CGIL, CISL, UIL). Come è noto, le due organizzazioni prevalenti, CGIL e CISL, hanno evidenziato in molte circostanze, e non solo negli anni Novanta, posizioni diverse nei confronti della flessibilità del lavoro, sia a livello centrale e a livello decentrato, sia in ambito aziendale e territoriale. A questa contrapposizione si unisce il diverso ruolo svolto dalle associazioni imprenditoriali, a cui la politica ha ‘delegato’ di più e che sono state maggiormente in grado di mobilitare risorse nel caso veneto rispetto a quanto è avvenuto in Toscana.

Infine, un altro importante aspetto che ci permette di spiegare meglio i processi regolativi che si realizzano a livello locale e di individuare con più precisione il quadro politico-regolativo regionale, è dato dal diverso ruolo svolto dalle due amministrazioni regionali nel favorire particolari politiche di aggregazione locale degli interessi, e dal diverso ricorso a prassi di concertazione. Per quanto riguarda la Toscana, infatti, l’amministrazione regionale ha cercato di fornire una cornice istituzionale a sostegno della cooperazione e della concertazione, sia in sede provinciale sia subprovinciale, vincolando l’assegnazione di risorse all’elaborazione in sede decentrata di piani di sviluppo frutto della concertazione tra enti locali, parti sociali e soggetti privati. Allo stesso tempo, in questa regione il ricorso allo strumento della concertazione è divenuto centrale nella realizzazione, attuazione e implementazione delle politiche. In Veneto, invece, erano meno diffusi sostegni così formalizzati e istituzionalizzati a pratiche di concertazione locale come metodo privilegiato per l’elaborazione di politiche economiche. Questa caratterizzazione sembra dovuta a ciò che è stato definito assenza della cultura programmatoria delle istituzioni regionali (Messina 2001), che ha portato, oltre a un ridotto intervento della politica nell’economia, anche a uno scarso ricorso ad architetture istituzionali che collegano tra loro i vari livelli territoriali di regolazione.

Questo percorso all’interno di due regioni della Terza Italia mostra che la presenza di una marcata attenzione verso la produzione di vantaggi competitivi a livello territoriale di per sé non significa omogeneità nei modelli di regolazione. Tali differenziazioni a livello regionale si riflettono anche a livello locale. Se si guarda, per es., all’identità degli attori al centro dei meccanismi regolativi e alle loro diverse strategie di azione si nota che questi ‘attori dominanti’ risultano essere le associazioni e le imprese di medie e grandi dimensioni nel caso veneto, e il governo locale e le associazioni di piccole dimensioni nel caso toscano. Le organizzazioni sindacali ovviamente hanno giocato un ruolo molto importante anche in Veneto, ma non tanto secondo pratiche di concertazione locale, con i governi locali, quanto con una negoziazione bilaterale con le associazioni datoriali che hanno portato a importanti accordi territoriali; anche in anni recenti, infatti, in Veneto vi sono molti esempi di relazioni cooperative di tipo bilaterale che sono state realizzate nei distretti del Vicentino, così come è stato importante il ruolo delle associazioni datoriali e sindacali nel distretto di Montebelluna o nella Riviera del Brenta, o anche nei patti per lo sviluppo nell’area di Treviso. Nelle realtà locali della Toscana, invece, è possibile individuare un maggiore ricorso a forme di concertazione trilaterale a livello locale, come è avvenuto nelle realtà distrettuali di Santa Croce sull’Arno, di Prato o di Arezzo. Naturalmente, occorre ricordare che queste diversità sono collegate a quelle presenti nei modelli di organizzazione produttiva dominanti nei distretti delle due regioni, con la maggiore rilevanza in Veneto di sistemi locali di media impresa e di imprese leader, contrapposta invece a una forte presenza di sistemi locali di piccola impresa caratterizzati da reti orizzontali tra le imprese e più vicini al modello idealtipico distrettuale in Toscana.

Tale diversità nei modelli di regolazione trova conferma anche negli anni più recenti. Se si confrontano, per es., le attività legate alla formazione – spesso a finanziamento pubblico – si osserva che nel 2012 queste sono più diffuse in Toscana che in Veneto: gli occupati che partecipano ad attività di formazione sono il 7,7% in Toscana e il 6,1 in Veneto, gli adulti sono il 7,8 in Toscana e il 6,2 in Veneto, e così via. Guardando all’incidenza della spesa pubblica in ricerca e sviluppo si nota inoltre che questa è più alta in Toscana: nel 2011 è lo 0,6% del PIL regionale in Toscana e lo 0,3 in Veneto. Lo stesso vale per la dotazione delle infrastrutture economiche: considerata 100 la media italiana, nel 2011 l’indice di dotazione di infrastrutture in Toscana è di 123,5 e nel Veneto di 121,9. Infine, si nota anche la persistenza di alcune tendenze relative alle relazioni industriali: nel 2011 gli iscritti alla CISL in Veneto sono 434.000 e in Toscana 239.000, mentre gli iscritti alla CGIL in Veneto sono 385.00 e in Toscana 505.000. Per quanto riguarda il versante datoriale, una ricerca della Fondazione Corazzin sul Veneto ha mostrato come alla fine degli anni Novanta il 48% degli imprenditori si sentiva tutelato politicamente dalle associazioni di rappresentanza degli interessi economici e solo il 6% dai movimenti leghisti.

L’insieme di trasformazioni del contesto nazionale e internazionale a cui si è fatto riferimento all’inizio di questo paragrafo e le scelte degli attori hanno quindi portato all’affermarsi di diverse modalità di condivisione dello spazio politico. L’assetto istituzionale della Toscana ha continuato a favorire il ricorso a pratiche di concertazione locale; la maggiore presenza di una subcultura politica ‘rossa’, il peso relativo maggiore della CGIL, la presenza di governi locali e regionali che vedevano la concertazione come un metodo importante di regolazione, la presenza di imprese di piccola dimensione con poche risorse per partecipare direttamente ai processi regolativi sono elementi che hanno favorito il ricorso a pratiche istituzionalizzate di concertazione sociale. Al contrario in Veneto c’è stata una minore importanza degli attori che vedevano nella concertazione locale la via per la messa a punto di beni collettivi e anzi, l’affermarsi di una visione che spingeva verso un laissez-faire agli attori economici, assieme a una maggiore presenza di imprese di maggiori dimensioni che potevano svolgere un ruolo di leadership, hanno favorito l’affermarsi di politiche più legate ad alleanze bilaterali e partnership, da un lato tra sindacati e associazioni datoriali e dall’altro tra associazioni datoriali e imprese leader.

In un certo senso potremmo dire che è possibile individuare due varianti di regionalismo competitivo: una che può essere definita neocorporativismo locale, basata sul lato dell’offerta, in Toscana, dove si è affermato un modello di concertazione locale e regionale indirizzato a creare beni collettivi locali, e uno invece che potrebbe essere definito supplenza associativa che prevede un minor intervento dei governi locali e regionali e un maggior protagonismo del versante associativo basato sulla bilateralità. Naturalmente tali diversità a livello locale e regionale non escludono delle contaminazioni tra i due modelli, con casi in cui in Veneto si ricorre al meccanismo della concertazione – come è stato per es. in alcuni patti territoriali della regione – e in Toscana ci si avvicina di più alla regolazione di tipo associativo e bilaterale.

Grandi imprese, università, partnership e deliberazione nell’alta tecnologia locale

La conferma della presenza di configurazioni diverse negli assetti regolativi locali e di differenti forme di partecipazione nei modelli di regionalismo competitivo presenti nel nostro Paese viene anche dall’analisi delle aree che sono caratterizzate da specializzazioni nei settori dell’alta tecnologia. Vi sono vari modi per individuare tali realtà, ma è opinione condivisa che si tratti di un numero ridotto di aree, in gran parte collocate altrove rispetto ai distretti industriali, ovvero in sistemi locali che hanno prevalentemente una connotazione urbana e metropolitana (Biagiotti, Burroni 2004; Trigilia 2005; Imprese e territori, 2010). Uno studio recente (Le città dell’innovazione, 2011) individua 34 sistemi locali dell’alta tecnologia concentrati prevalentemente nelle regioni del Centro-Nord e in qualche sistema locale del Mezzogiorno – come mostrano i casi della meccatronica a Bari o della cosiddetta Etna Valley a Catania – nei quali risiede circa il 30% della popolazione italiana ma lavora il 62% degli addetti in questi settori e viene realizzato il 70% dei brevetti delle attività dell’alta tecnologia. Si tratta di grandi aree metropolitane (Torino, Milano, Genova, Firenze, Roma) e di realtà urbane dalle dimensioni più contenute che sono spesso caratterizzate dalla presenza di una importante università (come Trento, Pisa, Siena, Parma, Padova), con anche alcune situazioni assimilabili alle aree distrettuali (come Mirandola, Carpi, Sesto Calende).

Per approfondire le modalità attraverso cui si sono affermate o meno forme di partecipazione nella creazione di beni collettivi in queste aree è utile fare un percorso simile a quello che si è seguito per le aree distrettuali: occorre cioè soffermarsi sulle condizioni specifiche che aiutano a capire perché l’alta tecnologia si è concentrata proprio in queste realtà locali. In primo luogo è necessario guardare quindi agli attori che hanno operato in modo da portare al consolidamento di cluster locali, e in secondo luogo ci si deve chiedere se anche in questi contesti gli attori più rilevanti cooperano e partecipano alla messa a punto di beni collettivi. Emergeranno così importanti differenze rispetto ai modelli distrettuali analizzati nei precedenti paragrafi, con indicazioni sui meccanismi di governance presenti nelle aree metropolitane.

Per quanto riguarda gli attori, in questi contesti le imprese di grandi dimensioni giocano un ruolo chiave anche a seguito dei processi di riaggiustamento a cui si è fatto riferimento nel secondo paragrafo, che hanno messo in moto tre principali meccanismi (Le città dell’innovazione, 2011). Il primo meccanismo, la trasformazione, si determina quando una grande impresa si riorganizza e si trasforma, ricollocando in tutto o in parte le sue attività locali verso specializzazioni ad alta tecnologia. Esempi di questo processo si trovano nella chimica-farmaceutica a Lodi, o nelle riorganizzazioni delle grandi imprese pubbliche a Genova, per es. l’Elsag o l’Esaote. Una seconda modalità attraverso cui le grandi imprese hanno favorito lo sviluppo dell’alta tecnologia, la gemmazione, si verifica quando la presenza di una grande azienda genera la crescita diretta o indiretta di un indotto di imprese dalle quali possono a loro volta scaturire nuove attività nell’alta tecnologia, come nel caso dell’aeronautica e dell’elicotteristica a Varese e Sesto Calende o degli apparecchi medicali a Padova e a Bologna. Infine, vi sono casi in cui si ha un processo di disseminazione che può verificarsi quando una grande impresa si riorganizza, cessa di esistere o si sposta in un altro Paese e ‘libera’ sul territorio risorse cognitive e imprenditoriali che poi contribuiscono a creare un cluster di imprese locali; un esempio classico è quello della Olivetti nell’area di Ivrea.

Per capire perché l’alta tecnologia si è concentrata in poche realtà locali va anche considerato il ruolo svolto dalle istituzioni finanziarie specializzate (in particolare i fondi di venture capital), anche se in Italia tali investimenti sono molto sottodimensionati rispetto ad altri Paesi europei. Lo sviluppo delle attività high-tech avviene spesso nell’ambito di traiettorie tecnologiche aperte, strettamente legate ai progressi tecnico-scientifici; comporta progetti rischiosi e molto costosi ed è per questo che è importante la presenza di fondi specializzati nella finanza per l’innovazione. Si tratta infatti di valutare adeguatamente progetti imprenditoriali complessi, ma questo richiede strutture e competenze adeguate di tipo tecnico e non solo economico finanziario. Proprio per tale motivo viene inoltre sottolineata l’importanza del radicamento locale di queste istituzioni, che permette una migliore acquisizione di informazioni assieme con la presenza di meccanismi basati su reti informali. In alcune delle città dell’alta tecnologia, specialmente le aree metropolitane, la presenza di istituzioni finanziarie dedicate ha senz’altro costituito un importante fattore di vantaggio competitivo pur se, come si è sottolineato, in misura considerevolmente minore rispetto ad altri Paesi europei. Nei distretti industriali analizzati nel precedente paragrafo, invece, il finanziamento delle attività imprenditoriali seguiva altri canali, spesso legati ai meccanismi tipici del ‘capitalismo familiare’ e a alla presenza di istituti di credito fortemente ancorati al territorio come le casse di risparmio o il credito cooperativo.

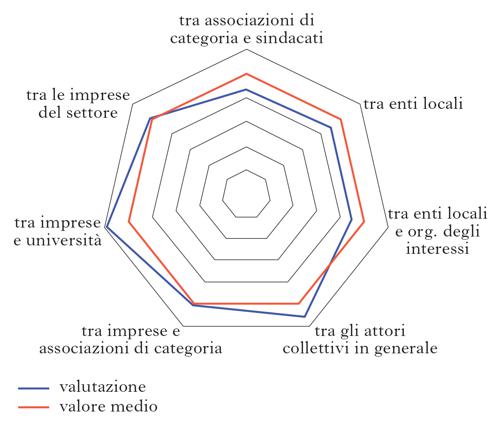

Grandi imprese e credito specializzato sono quindi due importanti attori per la creazione di quell’insieme di condizioni che favorisce lo sviluppo dell’alta tecnologia. Un ruolo molto importante viene però giocato anche dall’attore pubblico, ma contrariamente a quanto avviene nei distretti industriali, le amministrazioni locali e provinciali sembrano giocare un ruolo meno rilevante (fig. 2), mentre pesa molto di più il livello regionale. Questo naturalmente può trovare una spiegazione nel fatto che molti dei finanziamenti e degli interventi di policy per questi settori sono di competenza della regione, con riferimento sia ai finanziamenti nazionali sia a quelli europei. Gli interventi promossi dagli attori regionali possono essere di varia natura: anzitutto sono collegati alla localizzazione di poli tecnologici in determinate aree; possono poi essere mirati alla produzione di conoscenza, per es. tramite il finanziamento di centri di ricerca locali; oppure possono essere interventi che favoriscono il miglioramento della conoscenza attraverso il finanziamento dell’acquisizione di brevetti. Vi sono poi le politiche regionali per la diffusione che fanno invece riferimento ai meccanismi di condivisione del sapere e dei risultati dell’attività di ricerca tra i potenziali utilizzatori, e le politiche per l’utilizzazione della conoscenza, misure rivolte a dare alla conoscenza e alla ricerca un versante applicativo, per es. con il finanziamento e la promozione esecutiva di prototipi. Vi possono anche essere interventi volti ad attivare risorse, provvedimenti a supporto dell’imprenditorialità, i parchi tecnologici, gli incubatori di impresa, il sostegno alle attività di spin-off e spin-out. Infine, le politiche di formazione avanzata, per la creazione di capitale umano specializzato, per es. esperienze di coformazione fra impresa e università, e altro ancora.

Un altro attore che ha giocato un ruolo chiave nel sostenere lo sviluppo dell’alta tecnologia è stato appunto l’università con i suoi centri di ricerca (fig. 2). Contrariamente a quanto è avvenuto nei distretti industriali, infatti, la presenza di università ha in molti casi contribuito direttamente a promuovere tali attività attraverso la creazione di imprese come gli spin-off, oppure agendo come struttura di sostegno delle imprese innovative con progetti di ricerca e sperimentazione condotti in collaborazione con le imprese, e partecipando insieme ad altri soggetti pubblici e privati a parchi scientifici e incubatori. Ancora, il ruolo delle università è stato di grande importanza da un lato, come si è detto, nella formazione di capitale umano specializzato di cui possono usufruire le imprese ad alta tecnologia e dall’altro come luogo di produzione della conoscenza di base e applicativa che può essere funzionale alle imprese locali. Tale ruolo delle università è stato senz’altro di rilievo fondamentale in quelle città di medie dimensioni, fortemente caratterizzate dalla presenza di una università, come Trento, Trieste, Pisa o Cosenza, ma ovviamente anche in molte realtà metropolitane come Milano, Genova, Torino, Bologna, Firenze.

Se quindi nei distretti gli attori chiave sono stati le reti di piccole imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e i governi locali, nelle realtà dell’alta tecnologia è stato invece fondamentale il ruolo di università, governi regionali, imprese di grandi dimensioni e in misura minore anche quello del sistema del credito di rischio. Le diversità con i distretti industriali emergono però anche dall’analisi delle forme di cooperazione e partecipazione che caratterizzano i sistemi locali dell’alta tecnologia. In particolare, secondo gli attori locali, le forme più efficaci di cooperazione sono quelle legate a partnership tra imprese di medie e grandi dimensioni e università e ad alleanze tra gli attori collettivi in generale. Meno rilevanti sono per questo tipo di produzione i rapporti tra organizzazioni sindacali e datoriali e tra enti locali – come amministrazioni comunali e provinciali – e organizzazione di rappresentanza degli interessi (fig. 3). In altre parole, sono meno sviluppate le forme di collaborazione come la concertazione, mentre sono molto più diffuse alleanze e partnership mirate, spesso con il versante datoriale o le imprese; tali alleanze possono essere sia a carattere più temporaneo (a progetto), organizzate per il raggiungimento di una specifica finalità, sia più stabili e istituzionalizzate, come accade nei casi in cui si formano vere e proprie agenzie per lo sviluppo, ovvero organizzazioni che hanno spesso una forte legittimazione tecnica e solo indirettamente una legittimazione politica e che includono attori pubblici e privati operanti appunto in partnership. Ovviamente sia per le forme più istituzionalizzate sia per quelle a progetto le alleanze possono essere – e anzi nella gran parte dei casi sono – formate da più di due attori. In tali esperienze però il ruolo dei sindacati nella governance, come si è già sottolineato, sembra meno rilevante rispetto ai distretti, probabilmente anche a causa della diversa rappresentatività che le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori hanno in questi settori.

Esempi di tali forme di cooperazione finalizzata alla produzione di beni collettivi nelle aree dell’alta tecnologia si trovano all’interno del distretto tecnologico di Genova, costituito all’inizio degli anni Duemila da regione, Dixet (una rete di imprese), università e Parco scientifico e tecnologico della Liguria. Un altro esempio viene dalla città di Catania, dove l’arrivo di una multinazionale come StMicroelectronics e le relazioni con la Facoltà di ingegneria hanno portato alla realizzazione di un distretto tecnologico che copre una zona nota come Etna Valley. Lo sviluppo dell’alta tecnologia nell’area di Bologna ‒ dove una parte rilevante è giocata dall’amministrazione regionale attraverso lo strumento del Programma regionale per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico (PRITT) ‒ investe sull’università e gli offre strumenti e finanziamenti per la competizione nei settori dell’alta tecnologia. Ed è anche importante notare che uno degli attori che partecipa alla condivisione dello spazio politico è rappresentato dalle agenzie per lo sviluppo dell’alta tecnologia, come nel caso dell’Agenzia per lo sviluppo tecnologico dell’ Emilia Romagna (ASTER). Ma forse l’esempio più calzante è dato da Torino, dove le politiche per l’alta tecnologia si inseriscono all’interno di un quadro di regolazione dello sviluppo della città incentrato sulla pianificazione strategica e su forme di partecipazione che richiamano da vicino la democrazia deliberativa, e dove la Fondazione Torino Wireless opera per la creazione di beni collettivi per le imprese locali. L’esperienza di Torino è stata seguita da molte altre realtà, per es. nel caso di Firenze. I meccanismi incentrati sulla deliberazione divengono così di grande importanza per le realtà metropolitane specializzate nell’alta tecnologia; è infatti in queste esperienze di pianificazione che l’high-tech e l’innovazione acquisiscono un ruolo centrale per le politiche di sviluppo delle città; come si vedrà nelle conclusioni, si tratta di modelli di governance locale che hanno delle specificità in termini di inclusione e meccanismi decisionali, che li differenziano molto sia dalla concertazione locale sia dalle partnership (Piselli, Burroni, Ramella 2012).

Anche nelle realtà dell’alta tecnologia, quindi, conta molto la costruzione politica dei beni collettivi attraverso la condivisione di spazio politico tra gli attori locali. È però interessante notare che rispetto alle realtà distrettuali cambia il tipo di attori che partecipano a tali meccanismi e cambiano anche le modalità di collaborazione e partecipazione alle politiche e di condivisione dello spazio politico. Questo naturalmente dipende dalle strategie degli attori coinvolti nelle politiche; ma dipende anche dalla diversa struttura che hanno i distretti high-tech rispetto ai manifatturieri. Abbiamo infatti sottolineato come nei distretti manifatturieri le pratiche di concertazione sociale fossero favorite da una elevata omogeneità a livello locale, nei modelli organizzativi adottati dalle imprese, nelle subculture politiche locali, nelle specializzazioni produttive e così via. Le realtà urbane e metropolitane che caratterizzano i distretti dell’alta tecnologia sono invece caratterizzate dall’eterogeneità: si tratta di aree che hanno molte specializzazioni in diversi settori dei servizi, in cui vi sono grandi, medie e piccole imprese, in cui coesistono molte culture locali. A tale eterogeneità si risponde meglio attraverso una combinazione tra pratiche che sono da un lato più vicine a meccanismi di democrazia deliberativa e dall’altro più vicini alle partnerhsip finalizzate, talvolta strutturate in vere e proprie agenzie.

Verso quali forme di partecipazione nella regolazione locale

Nelle sezioni precedenti abbiamo sottolineato una serie di aspetti che è utile richiamare in questo paragrafo conclusivo. Anzitutto abbiamo visto l’elevato grado di diffusione delle nuove forme di partecipazione: dall’inizio degli anni Novanta il ricorso a politiche che promuovono la condivisione dello spazio politico si è diffuso in molte regioni e realtà locali, pur se con diverse varianti. Il quadro che è emerso conferma la presenza di una forte mobilitazione dal basso delle società locali, portata avanti sia attraverso l’utilizzo di strumenti messi in campo dai livelli centrali e regionali di governo, che lasciano uno spazio sempre maggiore di azione alle istanze decentrate, sia attraverso la realizzazione di esperimenti nei quali è la stessa società locale che si dota di strumenti e di leve di intervento per promuovere il proprio percorso di sviluppo e che compie veri e propri esperimenti di regolazione locale (Piselli, Burroni, Ramella 2012; Regulating new forms of employment, 2006). Si può quindi dire che oramai da molti anni si è avuto un crescente protagonismo dei territori italiani, dei loro attori e delle loro istituzioni, che si attivano per la promozione di politiche mirate all’offerta di beni e servizi per la società locale.

In secondo luogo è stato sottolineato che nonostante questo fenomeno sia diffuso non è possibile individuare un ‘unico e migliore’ modello per la promozione dello sviluppo locale. Esistono percorsi plurimi di regolazione, che sono influenzati da un lato dalle specificità delle architetture istituzionali locali e dall’altro dalle scelte e dalle strategie degli attori. Per capire quindi perché in un determinato contesto si afferma una specifica modalità di regolazione locale è utile concentrarsi sull’interazione tra il contesto locale, con le sue specificità, e le logiche di azione degli attori locali. Seguendo questo percorso di analisi è stato dunque possibile individuare una serie di differenze tra i tre tipi di forme di partecipazione, o di ‘famiglie’ di partecipazione, che al loro interno possono avere anche rilevanti diversità.

Per quanto riguarda le caratteristiche del contesto locale, si è visto come il modello della concertazione abbia caratterizzato prevalentemente le aree distrettuali, anche per alcune loro caratteristiche specifiche come la presenza di una elevata uniformità di interessi, subculture politiche omogenee, la presenza di governi locali che promuovevano la condivisione dello spazio politico, sindacati e associazioni datoriali molto rappresentative e con bassa frammentazione. Le partnership si sono anch’esse affermate in realtà distrettuali, come in alcuni casi del Veneto, dove hanno dato luogo a quella che abbiamo definito come supplenza associativa, ma caratterizzano anche le realtà territoriali più complesse ed eterogenee come le aree urbane e metropolitane specializzate nell’alta tecnologia. I meccanismi deliberativi sono invece emersi come più tipici di realtà locali caratterizzate da una forte eterogeneità, dalla presenza di ampi settori a bassa sindacalizzazione (come le attività dell’alta tecnologia), in particolare in realtà a connotazione urbana e metropolitana. Per quanto riguarda gli attori, la concertazione locale è caratterizzata dalla presenza di organizzazioni legate all’economia più che alla società locale: si tratta infatti di tavoli trilaterali che nella gran parte dei casi prevedono la partecipazione di governi ed altri enti locali, sindacati, organizzazioni datoriali, enti bilaterali in alcuni casi anche banche e imprese. Guardando alle partnerhsip, invece, emerge la partecipazione di attori pubblici e privati, di imprese, enti e associazioni locali e anche di attori tradizionalmente poco studiati per quanto riguarda i processi di sviluppo locale come le fondazioni. Le esperienze che hanno una connotazione più deliberativa sono caratterizzate da un insieme eterogeneo di attori (politici locali, esperti e tecnici, rappresentanti del tessuto associativo, rappresentanti della società locale e di alcuni suoi movimenti come per es. i movimenti ambientalisti) che iniziano a costruire e a condividere un medesimo ‘linguaggio’ e la medesima visione del mondo; questo naturalmente non significa che non vi siano delle posizioni diverse e dei conflitti all’interno di questa comunità e neanche che tutti i partecipanti al processo abbiano lo stesso peso decisionale.

Diversi sono anche il tipo di relazione che si instaura tra i vari attori e i contenuti che passano attraverso le varie forme di partecipazione. Nel primo modello la modalità è quella della concertazione, ovvero di una relazione trilaterale prevalentemente tra governo locale e organizzazioni di rappresentanza degli interessi, volta a negoziare la messa a punto di beni collettivi, che si realizza in veri e propri tavoli negoziali e spesso porta alla realizzazione di un vero e proprio patto per lo sviluppo. Gli obiettivi così come le misure dei patti, eccetto naturalmente alcune eccezioni, sono stabiliti all’inizio dell’esperienza e non vengono riformulati nel tempo. Per quanto riguarda l’orizzonte temporale, la concertazione ha tradizionalmente obiettivi di medio periodo. Rispetto alla deliberazione vi è un minore coinvolgimento della società locale e minori sono gli sforzi di comunicazione, sforzi che spesso sono rivolti prevalentemente a mobilitare i possibili fruitori diretti (imprese o lavoratori) delle politiche promosse. Per quanto riguarda le finalità principali, si concentrano sulla promozione dello sviluppo economico e occupazionale e sulla creazione di beni locali per la competitività, assieme anche con misure locali per il welfare.

Le partnership, invece, possono essere semplici alleanze tra attori con un basso grado di formalizzazione, oppure relazioni più strutturate che talvolta si trasformano in vere e proprie organizzazioni, come agenzie per lo sviluppo o enti bilaterali; l’accordo, o anche il contratto, caratterizza questo tipo di relazione. Quando hanno una forma più strutturata le partnership possono seguire logiche di tipo organizzativo; si muovono cioè come vere organizzazioni con un organigramma o una definzione di ruoli che affida e regola le loro funzioni specifiche, prevedono forme istituzionalizzate di coinvolgimento, informazione e consultazione dei propri membri; la loro prospettiva, come abbiamo anticipato, è orientata verso il breve e medio periodo e verso il raggiungimento di obiettivi specifici e ben definiti.

Per quanto riguarda invece le esperienze deliberative, queste mirano a una trasformazione della città in periodi generalmente più lunghi, e proprio per questa ragione il metodo di policy-making di queste esperienze è di tipo incrementale; per raggiungere obiettivi di così lungo periodo, infatti, è necessario utilizzare strumenti che siano in grado di adattarsi ai cambiamenti di contesto, flessibili e riorientabili durante il percorso di pianificazione. Si tratta di un processo di partecipazione spesso mirato a individuare la ‘visione della città’, ovvero l’identificazione di come la società locale vuole che la città si sviluppi e gli strumenti più adeguati per arrivare a questo risultato. Alla base di tale identificazione ci sono spesso esperimenti di coinvolgimento della società locale nel suo complesso che contribuiscono a creare tale visione. Ed è proprio per raggiungere l’obiettivo di coinvolgere la società locale nel suo complesso, che la comunicazione pubblica ha in queste esperienze un ruolo cruciale: spesso si trova uno sforzo importante che passa attraverso convegni, forum, siti Internet, fiere, mostre, per far conoscere alla società locale cosa si vuol fare e come si vuol farlo. Le esperienze più vicine alla deliberazione hanno quindi finalità legate all’identità complessiva per la città: città della cultura, città della conoscenza, e così via. Per arrivare a questa visione ci si propone di integrare un’ampia gamma di politiche che riguardano la promozione dell’economia locale ma anche la ridefinizione della società locale e dei suoi confini: si tratta quindi di politiche legate all’edilizia, ai trasporti, ai servizi di cura e sociali, di riciclaggio dei rifiuti, infrastrutturali, eccetera.

In conclusione, quindi, tutte le nuove forme di partecipazione costituiscono importanti pilastri del regionalismo competitivo. Guardando infatti a come le società locali e regionali regolano la propria economia è emerso che in molte realtà locali si è ritenuto necessario promuovere un elevato livello di inclusione nelle pratiche di policy-making, attraverso un’attuazione delle politiche aperta agli attori locali. Tale volontà ha portato all’affermarsi di una ‘logica di cooperazione interorganizzativa’: secondo questo principio le politiche pubbliche e private risultano più efficaci quando sono svolte attraverso l’azione congiunta di diverse organizzazioni. Senza soffermarsi sull’effettiva efficacia di tali strumenti, si è comunque evidenziato che vi sono vari modi in cui si è affermata la partecipazione, a seconda delle caratteristiche istituzionali dei diversi contesti locali e delle logiche di azione degli attori e tali diverse forme possono coesistere anche all’interno della medesima realtà locale. Si è fatto riferimento a tre modelli principali, la concertazione locale, la partnership e la deliberazione, evidenziandone le relative differenze, anche se ovviamente la realtà empirica può mostrare varie forme di contaminazione; e si è evidenziato come proprio le trasformazioni più recenti negli assetti istituzionali e nel rapporto tra centro e periferia nelle regioni italiane non possono che spingere nella direzione di una ulteriore diffusione delle forme di partecipazione e anche verso la sperimentazione di modelli più ibridi; saranno poi le ricerche che si concentreranno sui risultati di tali modelli a dare indicazioni sui punti di forza e di debolezza di ciascuna esperienza.

Bibliografia

A. Bagnasco, Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologna 1977.

C. Trigilia, Grandi partiti e piccole imprese. Comunisti e democristiani nelle regioni a economia diffusa, Bologna 1986.

A. Bagnasco, La costruzione sociale del mercato. Studi sullo sviluppo di piccola impresa in Italia, Bologna 1988.

G. Becattini, Riflessioni sul distretto industriale marshalliano come concetto socio-economico, «Stato e mercato», 1989, 25, pp. 111-28.

S. Brusco, Piccole imprese e distretti industriali. Una raccolta di saggi, Torino 1989.

Strategie di riaggiustamento industriale, a cura di M. Regini, C. F. Sabel, Bologna 1989.

M. Regini, Confini mobili. La costruzione dell’economia fra politica e società, Bologna 1991.

C. Trigilia, Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno, Bologna 1992.

R.D. Putnam, Making democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton 1993 (trad. it. La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano 1993).

Distretti industriali e cambiamento economico locale, a cura di M. Bellandi, M. Russo, Torino 1994.

G. Dei Ottati, Tra mercato e comunità: aspetti concettuali e ricerche empiriche sul distretto industriale, Milano 1995.

Prato. Metamorfosi di una città tessile, a cura di P. Giovannini, R. Innocenti, Milano 1996.

F. Sforzi, Il cambiamento economico nel sistema urbano italiano, in Il sistema urbano italiano nello spazio unificato europeo, a cura di G. Dematteis, P. Bonavero, Bologna 1997, pp. 205-41.

L. Burroni, Allontanarsi crescendo. Politica e sviluppo locale in Veneto e Toscana, Torino 2001.

P. Messina, Regolazione politica dello sviluppo locale. Veneto ed Emilia Romagna a confronto, Torino 2001.

Local production systems in Europe: rise or demise?, ed. C. Crouch, P. Le Galès, C. Trigilia et al., Oxford 2001.

A. Biagiotti, L. Burroni, Between cities and districts: local software systems in Italy, in Changing governance of local economies. Responses of European local production systems, ed. C. Crouch, P. Le Galès, C. Trigilia et al., Oxford 2004.

C. Trigilia, Sviluppo locale. Un progetto per l’Italia, Roma-Bari 2005.

Regulating new forms of employment: local experiments and social innovation in Europe, ed. I. Regalia, Londra 2006.

A handbook of industrial districts, ed. G. Becattini, M. Bellandi, L. De Propris, Cheltenham 2009.

Imprese e territori dell’alta tecnologia in Italia. Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale 2008, a cura di F. Ramella, C. Trigilia, Bologna 2010.

La crisi italiana nel mondo globale. Economia e società del Nord, a cura di P. Perulli, A. Pichierri, Torino 2010.

Le città dell’innovazione. Dove e perché cresce l’alta tecnologia in Italia. Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale 2010, a cura di L. Burroni, C. Trigilia, Bologna 2011.

F. Piselli, L. Burroni, F. Ramella, Governare città. Beni collettivi e politiche metropolitane, Roma 2012.

C. Trigilia, Non c’è Nord senza Sud. Perché la crescita dell’Italia si decide nel Mezzogiorno, Bologna 2012.