PROPRI, NOMI

PROPRI, NOMI

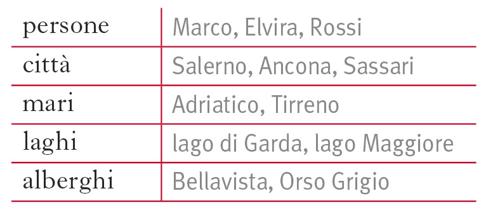

A differenza dei nomi ➔comuni, i nomi propri identificano uno specifico elemento all’interno di una categoria, come ad esempio

• A eccezione dei nomi di persona, i nomi propri possono essere o maschili o femminili.

La maggior parte dei nomi propri di persona forma il femminile sostituendo alla desinenza del maschile la desinenza -a

Paolo ▶ Paola

Emanuele ▶ Emanuela

Giovanni ▶ Giovanna

Alcuni nomi formano il maschile e il femminile in modo diverso

Gabriele ▶ Gabriella

Nicola ▶ Nicoletta

Alcuni nomi italiani sono soltanto maschili (Luca, Matteo,Thomas) o soltanto femminili (Mirella, Elisa, Marika, Veronica).

• Al plurale, la maggior parte dei nomi propri rimane invariata, a eccezione di alcuni casi:

– per indicare due o più persone che condividono lo stesso nome

le tre Marie

restano in carcere i due Alberti (padre e figlio) già detenuti (www.informazione.it)

– per indicare due o più opere d’arte riconducibili a un unico artista

due meravigliosi Tintoretti

– con tono enfatico, per indicare una categoria di individui con caratteristiche particolari ben definite

Canzoni brutte ma brutte (quelle dei vari Valeri Scanu) oppure già sentite e già viste (http://forum.musiczone.it)

• In genere davanti ai nomi propri non si usa l’articolo ➔indeterminativo; l’uso è possibile solo in alcuni casi:

– quando il nome è accompagnato da elementi che lo specificano

I visitatori verranno accompagnati in una Venezia magica, tutta da scoprire

– con il significato di ‘un tale, un certo individuo’ davanti a un nome che si considera sconosciuto

Capitò tanti anni fa a un Giovannetti che abitava vicino casa nostra

– per riferirsi a un individuo di pari livello a quello indicato dal nome proprio

Uno Steve Jobs non nasce tutti i giorni

– quando il nome proprio indica un referente concreto a cui è in qualche modo collegato

Un Modigliani (= un quadro di Modigliani) incastra il “boia di Vukovar” («Corriere della Sera»)

Ho bevuto un Chianti buonissimo (= un vino prodotto nella regione omonima)

L’articolo ➔determinativo può precedere i nomi propri solo in alcuni casi:

– quando il nome è accompagnato da elementi che lo specificano

riconosco il Giulio dei tempi migliori

– con i soprannomi

Anche loro cercavano il Freddo (G. De Cataldo, Romanzo criminale)

– quando il nome proprio è usato per esprimere un referente concreto a cui è collegato

La Ferrari testa rossa (= l’automobile con quel nome)

– con i cognomi di uomini illustri, nella scrittura saggistica o comunque in un registro elevato

Il Manzoni non scrisse solo I Promessi sposi.

Usi

Nella lingua parlata è frequente l’uso dell’articolo determinativo davanti ai nomi propri. Quest’uso è comune anche con i nomi maschili solo nell’Italia settentrionale, mentre con i nomi femminili è più diffuso, ma in entrambi i casi è da evitare in contesti formali e nello scritto

La Giulia e la Maria verranno a cena

Hai già chiamato il Giuseppe?

«Dove son stata? Al cinema sono stata, con la Franca» (D. Buzzati, Sessanta racconti)

È molto comune, anche nello scritto, l’articolo davanti ai cognomi di donne, anche se quest’uso non è più considerato da alcuni ➔politicamente corretto

La Rossi è in ferie

«Non mi piace quando dite “la Fornero”, oppure “la Littizzetto”. Dite “Fornero” e basta, così come dite “Monti”». Non è una lezione di grammatica, ma un’esortazione anti maschilista quella del ministro del Lavoro Elsa Fornero, che ieri pomeriggio si è rivolta così a giornalisti e pubblico del Circolo dei lettori di Torino («Corriere della Sera»).