Multilinguismo e regionalità dell'Italia linguistica contemporanea

Multilinguismo e regionalità dell'Italia linguistica contemporanea

Se si guarda alla complessiva realtà linguistica italiana nell’età della Repubblica, Italia delle Italie è una formula sintetica che ancora si impone. Come si cercherà qui di mostrare, specialmente mettendo a frutto l’apporto dei contributi raccolti in questa sezione dedicata alla varietà linguistica in Italia, nella dimensione della regionalità assumono evidenza alcuni tratti dominanti nella situazione linguistica contemporanea. Tali sono l’intreccio tra norme costituzionali, legislazione ordinaria nazionale e regionale, strutture istituzionali e pratiche linguistiche effettive; il gioco di persistenze e novità linguistiche di vario livello che si condizionano reciprocamente; infine il persistere ed emergere di pluralità e differenziazioni che si riconoscono e hanno significato nel quadro dell’unità in cui esse si articolano.

Il linguaggio nella Costituzione, le regioni nella lingua

Nata insieme alla svolta istituzionale referendaria del 1946, l’Assemblea costituente si impegnò nella definizione di norme esplicitamente o implicitamente rilevanti per l’assetto linguistico e l’organizzazione regionale del Paese. In modi diversi ne tengono conto i contributi raccolti in questa sezione sulla varietà linguistica.

Una rilevante novità formale fu l’introduzione delle regioni nella legislazione di livello costituzionale (titolo V, artt. 114-133 Cost.) e, poi, ordinario. Nell’ordinamento formale dello Stato italiano le regioni per l’innanzi non avevano avuto spazio. In sedi ufficiali il riferimento alla regione come ‘gruppo di provincie’ determinato a fini statistici ebbe spazio, appunto, solo nell’organizzazione delle statistiche del Regno, dapprima prevalentemente sotto il nome di compartimento (Pietro Maestri, Prefazione, in Statistica del Regno d’Italia. Popolazione: movimento dello stato civile nell’anno 1863, Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio, 1864, pp.VI-VII), poi, con scelta deliberata ed esplicita, sotto il nome di regione, come venne scritto nell’Annuario statistico italiano. Seconda serie, vol. II, 1912 (Direzione generale della Statistica e del Lavoro), pubblicato nel 1913.

Le regioni sono circoscrizioni che non hanno alcun carattere legale: corrispondono generalmente alle antiche divisioni politiche d’Italia o si riattaccano a tradizioni storiche. Nelle pubblicazioni statistiche esse vengono di solito chiamate compartimenti e con tale denominazione essi furono indicati, il più delle volte, negli Annuari statistici precedenti. In questo si è ritenuto conveniente attenersi costantemente alla denominazione di regione (p. 11).

Si deve osservare che le cose stavano diversamente nella realtà sociale, culturale e linguistica del Paese: la dimensione regionale era ben presente, nonostante il silenzio osservato per quasi un secolo dalle norme dello Stato unitario. Per intendere il grado di tale presenza si può anzitutto guardare ad alcuni riflessi lessicali. Anche se dal suo primo apparire nella Commedia dantesca la parola regione ha conservato a lungo nei testi italiani il valore generico, dominante già per la parola latina regio, di ‘area delimitata, zona dello spazio (terrestre o celeste)’, in subordine, però, è stata usata con riferimento meramente antiquario alle regiones Italiae e alle Regiones urbis istituite da Augusto. Questo uso è l’antecedente del valore che la parola assume nell’italiano moderno, riferendosi in modo privilegiato alle attuali regioni del Paese. La continuità di usi riflette la continuità dei realia.

Fin dal Settecento si coglie l’emergere dell’accezione geografica e storico-antropica specificamente italiana: regione o regioni per designare una o più delle aree dell’Italia viste e definite esplicitamente in continuità con l’eredità antica. È l’accezione che domina nella Istoria civile del Regno di Napoli (1a ed., 1723; 2a ed., t. 1, 1751, p. 12 e segg. e passim) di Pietro Giannone, ma anche nella antitetica Istoria generale del Reame di Napoli. Ovvero Stato antico e moderno delle regioni e luoghi che ’l Reame di Napoli compongono, una colle loro prime popolazioni, costumi, leggi, polizia, uomini illustri, e monarchi (3 voll., 1747-48, t. 1, parte I) dell’abbate Placido Troyli. In questi testi napoletani si fa spazio l’idea, riferita anzitutto al Regno borbonico, delle regioni viste nelle loro radici storiche ed etniche, e appare ancora attendibile la distinzione tra aree greche, aree variamente italiche ed etrusche (dette spesso toscane). La generica accezione geografica di ‘area di un qualunque paese della Terra’ continua però a dominare, e anzi è l’unica che appare nel 1830 nel Nuovo dizionario de’ sinonimi della lingua italiana (1830, s.v. Paese) di Niccolò Tommaseo. L’emergere deciso del riferimento alle regioni italiane si può collocare nel secondo quarto dell’Ottocento. Mentre si costruisce l’unità politica dell’Italia, specialmente nell’ambito del federalismo – sia quello neoguelfo di Vincenzo Gioberti (1801-1852), sia quello liberale di Cesare Balbo (1789-1853), sia quello radicale laico e repubblicano di Carlo Cattaneo (1801-1869) –, in particolare nell’ambiente de «Il Politecnico», dunque alla confluenza degli studi dialettologici di Bernardino Biondelli (1804-1886) e delle ricerche storico-geografiche di Cattaneo, il riferimento alle regioni italiane diventò abituale e prevalse anche negli scritti di intento pedagogico e divulgativo di Cesare Correnti, come quelli pubblicati nel suo almanacco annuale Il nipote del Vesta-Verde (Fisionomia delle regioni italiche, 1852, pp. 42-61; Casa nostra, 1855, pp. 138-63). La dimensione della regionalità restò da allora presente nella consapevolezza non solo statistica, ma storico-geografica e la parola regione si è usata soprattutto per denotare una delle attuali regioni italiane.

Con tale accezione dominante la parola figurava già tra le parole cosiddette di alto uso nei testi italiani degli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Nei testi a partire dal 2010, la parola ha avuto un deciso incremento di frequenza e uso. Nel campione di testi contemporanei (2010-12), schedati e lemmatizzati per costruire ex novo un vocabolario di frequenza dell’italiano attuale, lunghi nel complesso 18 milioni di occorrenze, regione si attesta tra i mille vocaboli di massima frequenza e più precisamente al rango 750 con una frequenza di 2590 occorrenze (Chiari, De Mauro 2014). Per dare senso a questo dato di statistica lessicale è utile osservare rango e frequenza di altre parole dello stesso campo semantico: Stato, ‘entità giudirico-politica’, rango 753, frequenza 2553, comune rango 1047, frequenza 1820, provincia rango 1194, frequenza 1428, nazione rango 1841, frequenza 768. Dunque si parla e si scrive di regioni più spesso che di Stato e provincia, comune e nazione.

Inoltre, e del resto, anche se si osserva il gioco degli aggettivi etnico-linguistici e storico-dialettologici riferibili a singole aree e popolazioni dell’Italia, si può constatare la vitalità dominante già in antico, e comunque persistente, degli aggettivi denotanti le varie aree e regioni dell’Italia rispetto all’etnico italiano. Diversamente dal nome Italia, di cui la fonologia stessa rivela l’appartenenza all’uso colto, e tuttavia di tradizione sostanzialmente ininterrotta dall’antichità attraverso il Medioevo all’Età moderna, solo dopo incertezze e oscillazioni onomastiche che possono cogliersi anche nel De vulgari eloquentia dantesco, nacque e si affermò italiano come etnico, tra Duecento e Trecento, e solo dopo altri due secoli come aggettivo o sostantivo denotante la lingua comune del Paese. Fin dalle prime testimonianze, e poi per secoli, l’aggettivo fu incalzato dall’uso degli aggettivi areali e regionali. Questo appare già in una delle prime attestazioni della parola, nella sesta novella della nona giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio: vittima degli inganni nati per beffa tra ‘grandissimi mercatanti italiani’ e delle calunnie d’uno di questi, Zinevra, dopo sue vicende drammatiche, ritrova in Alessandria d’Egitto il suo calunniatore tra ‘molti mercatanti e ciciliani e pisani e genovesi e viniziani e altri italiani’. La parola italiano è qui usata come per default. Per secoli, quando occorreva riferirsi a popolazioni dell’Italia, la parola è restata circondata, per così dire, se non soffocata dagli etnici areali concettualmente suoi iponimi. Stando ai dati di Google books Ngram Viewer, soltanto con la metà dell’Ottocento l’uso del termine italiano si fa decisamente più frequente e scavalca quello di etnici areali come romano (sul cui uso ovviamente pesavano e pesano anche i riferimenti storico-antiquari), milanese, fiorentino, napoletano, piemontese, siciliano e altri d’uso comparativamente decrescente.

Pur marginalizzato nella legislazione dello Stato unitario, il riferimento alle regioni non è solo oggetto di attenzione per gruppi di élite, come da Cattaneo ai tempi di «Augusta Perusia» e «La cultura» nella sua fase iniziale, ma è stato vitale a livello popolare tra i meno istruiti e integrati. Lo scoprì Antonio Gramsci (1891-1937) quando, rinchiuso nel carcere fascista, trovò che la popolazione carceraria era saldamente organizzata in ‘stati’ regionali, e scriveva nella lettera a Tania dell’11 aprile 1927 «lo Stato Siciliano, lo Stato Calabrese, lo Stato Pugliese, lo Stato Napoletano» (Lettere dal carcere, 1948).

Nel 1947 i costituenti, varando la istituzione delle regioni, come risulta dalle discussioni sugli articoli relativi, erano ben consapevoli di poggiare l’istituto, formalmente nuovo per lo Stato unitario, su una realtà antica, ‘storico-tradizionale’ dicevano, oltre che statistica. E ancora a più di un sessantennio di distanza si deve constatare che gli etnici areali hanno una larga incidenza nell’uso. Certamente l’uso di italiano soverchia quello di ogni altro: nei testi contemporanei campionati per costruire il già ricordato vocabolario di frequenza dell’italiano attuale, si attesta tra i primi duecento vocaboli di massima frequenza al rango 147 con una frequenza di 12.777 occorrenze distribuite in modo omogeneo tra le diverse categorie di testi (stampa, saggistica, prosa narrativa e poesia, spettacolo, comunicazione mediata dal computer, registrazioni di parlato trasmesso e spontaneo). I singoli aggettivi etnici regionali seguono solo a grande distanza sulla scala delle frequenze e degli usi (questi sono calcolati sulla base della frequenza complessiva e della distribuzione nei diversi testi). Nell’insieme dei primi 2000 vocaboli di massimo uso (il vocabolario detto fondamentale) appare solo romano col rango 1133 e frequenza pari a 1600 occorrenze (con una presenza significativamente sovradimensionata nella saggistica, in cui spesso ricorre ovviamente anche l’uso storico-antiquario). Tra i successivi circa 3000 vocaboli (detti di alto uso) appaiono soltanto napoletano (rango 2081, frequenza 606, in crescita rispetto agli anni Settanta), siciliano (2917, frequenza 412), milanese (2952, frequenza 529, sovradimensionata nella stampa, in crescita rispetto agli anni Settanta), toscano (3533, frequenza 316, in crescita rispetto agli anni Settanta), lombardo (3733, frequenza 366), veneto (3822, frequenza 286), fiorentino (4867, frequenza 282, sovradimensionata nella saggistica), infine, al limite inferiore del lessico di alto uso, ai margini quindi dell’uso soltanto comune, piemontese (5018, frequenza 194). Pare indubbio che gli usi lessicali di maggior frequenza nell’uso riflettano una robusta presenza dei richiami alle diverse articolazioni della dimensione regionale nella vita italiana.

La novità formale dell’introduzione dell’istituto regione poggiava e poggia, dunque, su una realtà effettivamente presente nella intera vita del Paese e anche, come poi si dirà, nel suo assetto idiomatico. Ancor più colpisce quindi il ritardo con cui i gruppi politici dominanti dettero attuazione legislativa al dettato costituzionale. L’attuazione fu rapida solo per le regioni a statuto speciale, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, (art. 116). Ma tardò oltre vent’anni per le regioni a statuto ordinario, entrate finalmente in funzione solo nel 1970, e tardò di nuovo, fino a oltre la metà degli anni Settanta, il processo di deleghe effettive dallo Stato centrale alle regioni, che avvenne con restrizioni ai limiti della costituzionalità, negando per es. alla competenza regionale, nonostante isolate proteste, l’aggiornamento professionale degli insegnanti, gelosamente difeso dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

Ritardi e controversie nell’attuare le indicazioni della Costituzione: la scuola

Questa riluttanza dei gruppi dirigenti (in genere, e non solo delle forze politiche conservatrici) a passare dalle parole del dettato costituzionale a leggi attuative non ha riguardato solo il titolo V e le regioni. Mari D’Agostino, nel saggio che segue in questa sezione, (Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo), richiama opportunamente la valenza innovativa del complessivo dettato costituzionale in materia di linguaggio e di assetti linguistici del Paese, ricordando tre articoli, l’art. 3 (che al co. 2° esprime il principio di eguaglianza sostanziale, anche in materia linguistica), l’art. 6 (sulla tutela delle minoranze) e l’art. 21 (riguardante la libertà di parola). Gli artt. 3 e 6 sono centrali anche nell’analisi di Tullio Telmon (Le minoranze linguistiche) presente in questa sezione. Si può e deve anche richiamare almeno un quarto articolo della Costituzione, il 34 (riguardante l’istruzione), sulle cui conseguenze legislative e fattuali ferma la sua attenzione D’Agostino. Tutta la materia è stata segnata da ritardi, rinvii, resistenze.

D’Agostino riprende dalla Lettera a una professoressa della Scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani (1967) e dalle Dieci tesi per un’educazione linguistica democratica (1975), del Gruppo di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica (GISCEL), una linea di analisi degli articoli della Costituzione già citati, considerati come un ‘combinato disposto’. Essi delineano una società in cui per i cittadini sono centrali sia il diritto a preservare una propria eventuale specificità idiomatica (art. 3, 2° co.), che la Repubblica tutela quando essa si configuri come patrimonio di una minoranza (art. 6) e ammette comunque alla libera espressione (art. 21), sia ad acquisire i mezzi linguistici che consentano una pari partecipazione alla vita sociale (art. 3, 2° co.), che nelle condizioni storico-linguistiche del Paese non altro può essere che la lingua comune, la lingua in cui la stessa Costituzione è scritta. La Costituzione va oltre il delineare un diritto soggettivo. Creare le condizioni per l’esercizio di tale diritto è un «compito della Repubblica», cioè dell’intero apparato pubblico (art. 3, 2° co.). L’organo cui primariamente è affidato il compito di fare acquisire le condizioni minime di esercizio di tali diritti è la scuola (art. 34), aperta a tutti (1° comma). Il 2° co. afferma che «l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita», esso inoltre configurava e configura diverse innovazioni formali e sostanziali: a) impartire l’istruzione inferiore assicurandone la gratuità è, come già detto, un compito obbligato della Repubblica, fruirne è un diritto e dovere per il cittadino; b) la durata dell’istruzione inferiore è sottratta al volere politico di governi e maggioranze parlamentari, rivelatosi in passato mutevole, e mutevole confermatosi dagli anni Novanta in poi quando si è posto il problema di innalzare l’obbligo (sia della Repubblica sia dei cittadini) oltre il minimo di otto anni: il minimo i costituenti, con saggezza fondata sull’esperienza e la preveggenza, lo hanno costituzionalizzato; c) l’istruzione inferiore è denotata unitariamente: ne deriva che sarebbe stato e sarebbe corretto, come fu tentato nel 1999-2001, cancellare la scissione in un ciclo elementare e in un discontinuo ciclo secondario. Comunque la scuola di base (elementare più media inferiore, poi ribattezzate scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) dal 1948 assunse, come sottolineò Piero Calamandrei in diversi suoi scritti pubblicati postumi nel 2008, il ruolo di organo costituzionale.

Le indicazioni costituzionali erano e sono nette, ritardata e incerta ne è stata l’attuazione. Se, come si è ricordato, l’entrata in funzione delle regioni ordinarie tardò oltre vent’anni, la scuola obbligatoria dai sei fino ai tredici anni ha tardato quindici anni per una prima istituzione (1963), ma trent’anni (1979) per quel ripensamento organico di metodi e contenuti didattici che, come rammenta D’Agostino, sarebbe stato necessario fin dalla prima istituzione.

Altri ritardi e controversie: le minoranze linguistiche

Ancora maggiore è stato il ritardo delle «apposite norme» di tutela delle minoranze prevista dall’art. 6 della Costituzione. Telmon nel suo saggio illustra nel dettaglio i motivi di insoddisfazione concettuale e di merito suscitati dalla l. 15 dic. 1999 nr. 482. Si osserva comunque che essa è giunta con cinquantuno anni di ritardo dall’entrata in vigore della Costituzione, dopo numerosi atti e richiami dell’Unione Europea e del Consiglio europeo. I motivi di insoddisfazione sono oggettivi e nella loro oggettività sono stati causati dal fatto che la medesima legge continua a riflettere la lunga diffidenza dei gruppi politici verso il tema della tutela di quelle che l’art. 6 chiama, senza specificazioni, «minoranze linguistiche». L’esame delle discussioni in aula per il varo dell’art. 6 fa intendere che la cura dei costituenti si rivolgeva anzitutto alle minoranze di confine e, in via secondaria, ai gruppi di idioma non italo-romanzo, non appartenenti dunque ai dialetti italo-romanzi settentrionali o centromeridionali. Gli statuti delle regioni a statuto speciale, già ricordati, risposero in parte alle esigenze di tutela delle minoranze di confine. Dopo di ciò sulla possibilità stessa di una legge di tutela generale cadde un silenzio più che ventennale. Soltanto nel 1971 i deputati Mario Lizzero e Francesco Compagna, scontratisi con la freddezza ostile dei parlamentari di ogni gruppo, che ritenevano non più sussistenti popolazioni italiane di idioma non italo-romanzo (a parte le minoranze di confine), chiesero e ottennero dalla presidenza della Camera dei deputati l’avvio di una ricognizione fattuale. La ricognizione si concluse nel 1973, non senza attriti con il governo dell’epoca, che rivendicava soltanto all’ISTAT la possibilità di censire la popolazione italiana o una parte di essa. I materiali, dovuti a diversi studiosi (Alessandro Pizzorusso per la parte di confronto con la legislazione internazionale, Lydia Spaventa De Novellis per la ricostruzione delle statistiche promosse nei censimenti del Regno tra 1861 e 1921, numerosi linguisti per studi sulle singole minoranze), restarono inediti per incertezze sulle modalità di pubblicazione.

Solo alcuni anni dopo venne richiesto un rapporto di sintesi, trasmesso ai parlamentari. La Conferenza internazionale sulle minoranze (10-14 luglio 1974), promossa nel 1973 dalla Provincia di Trieste, la pubblicazione dei cui Atti ebbe vita non facile (1979-1981), con l’imponente partecipazione di giuristi, storici, linguisti, antropologi italiani ed europei, smosse le acque della disattenzione totale dei decenni precedenti. Lentamente il lavorio parlamentare riprese e più volte le commissioni affari costituzionali delle due Camere istruirono discussioni e audizioni su progetti di legge di iniziativa parlamentare. Soltanto nella decima legislatura un progetto di legge giunse all’approvazione almeno della Camera dei deputati. La l. 2 ott. 1991 nr. 612 teneva conto di molte discussioni svoltesi negli anni precedenti, demandava alle regioni e ai comuni l’iniziativa di determinare, attivando rapporti e consultazioni con gli specialisti delle università, se e quali lingue locali potessero essere oggetto di tutela e, con parecchie restrizioni, di insegnamento nelle scuole pubbliche che nei vari comuni ne facessero richiesta. Mentre era in corso la discussione della legge alla Camera dei deputati, un gruppo di professori di storia torinesi e alcuni giornalisti suscitarono, attraverso i due maggiori quotidiani del Nord, una violenta campagna di stampa contro la legge, che fu tuttavia approvata. Con più equilibrio «Il Manifesto» del 24 novembre 1991 (pp. 24-26) raccolse e mise a confronto argomenti e opinioni dei contrari o comunque più critici (Michele Cortelazzo, Raffaele Simone) e dei meno critici o comunque favorevoli (Gaetano Arfé, Franco Brevini). Mentre la legge passava all’esame del Senato, pochissimi intellettuali firmarono una lettera di aperto sostegno (Arfé, Antonio Cassese, Alberto Mario Cirese, De Mauro, Umberto Eco, Renzo Titone, Aldo Visalberghi) pubblicata da «La Repubblica» (12 genn. 1992, p. 8). Nei mesi seguenti il ritardo nel sottoporre la legge all’esame dei senatori e lo scioglimento delle Camere portarono alla decadenza della legge.

Dopo due legislature la già citata l. 482 del 1999 è nata a sua volta con molta fatica e senza quelle consultazioni di esperti che avevano accompagnato la formazione dei precedenti e meno fortunati progetti. E ha incontrato e incontra le obiezioni di merito illustrate da Telmon.

Anche la sua attuazione è stata stentata. I fondi inizialmente messi a disposizione di comuni e scuole per la realizzazione di iniziative conseguenti alla legge vigente sono stati progressivamente ridotti. Sullo stato di attuazione nelle diverse aree del Paese il MIUR ha pubblicato, nei Quaderni della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, un minuzioso rendiconto analitico, con il coordinamento di Gabriele Iannaccaro (Lingue di minoranza a scuola. A dieci anni dalla legge 482/99, 2010), utile a integrare il quadro della normativa regionale offerto da Telmon nel suo saggio.

Un Paese multilingue

Ritardi dovuti a inerzie e negligenze della classe politica si sono perpetuati fino al secondo millennio con i tentativi di sostituire, attraverso leggi ordinarie, la nitida nozione di ‘istruzione obbligatoria’, che è impegno costituzionale sia della Repubblica sia dei cittadini, con l’ambigua nozione di ‘diritto-dovere’ solo dei cittadini, con il rifiuto di considerare la scuola obbligatoria di otto anni come un unico ciclo continuo, con la lesina di risorse per l’edilizia, il funzionamento, la selezione e l’aggiornamento degli insegnanti, con la asfissia e sospensione delle risorse per l’insegnamento e apprendimento delle lingue minoritarie dove pure vi è stata richiesta. Ciò nonostante la popolazione italiana si è mossa diversamente, andando verso un multilinguismo ben temperato: un multilinguismo che, come nell’Ottocento chiesero Cattaneo, Graziadio Isaia Ascoli, Francesco De Sanctis e chiesero nel Novecento Ernesto Monaci, Giuseppe Lombardo Radice, Giacomo Devoto, è fatto di rispetto e conservazione di idiomi locali e di accesso sempre più largo alla lingua comune.

La dialettofobia delle politiche scolastiche successive all’Unità aveva raggiunto il suo culmine durante il fascismo e su questo argomento D’Agostino valorizza una interessante testimonianza tratta dal libro La lingua batte dove il dente duole di Andrea Camilleri e Tullio De Mauro (2013). Pur lentamente, tale attitudine, che aveva ossessionato la scuola postunitaria e di età fascista, è venuta meno. Se l’uso dei dialetti è andato regredendo e mutando ciò è stato determinato da scelte compiute dalla popolazione a favore di un uso ormai tendenzialmente generalizzato del parlare italiano nelle relazioni extrafamiliari, con aree di resistenza soltanto in Veneto e nei centri minori, specie nel Sud. Le scelte a favore dell’italiano nel parlare con estranei sono state determinate da vari fattori, analizzati in questa sezione da D’Agostino e da Alberto Sobrero (L’italiano nelle regioni). Domina tra essi la grande migrazione dalle campagne e dal Sud verso le città maggiori e il Nord. Come scrive D’Agostino:

il fenomeno della meridionalizzazione del Nord è segnalato dal numero dei nati nel Sud residenti al Nord nel 1971: si tratta di più di 3 milioni di persone. Emblematico da questo punto di vista è il caso di Torino. Dal 1951 al 1971 il capoluogo piemontese passa da 720.000 abitanti a quasi 1.200.000.

Il rivolgimento demografico subìto dalla popolazione è sintetizzato da Sobrero in questi termini:

su 1.200.000 abitanti solo 150.000 circa sono figli di genitori torinesi, 380.000 circa sono nati in città di famiglie migrate e 670.000 circa, corrispondenti al 55,8% della popolazione, sono immigrati nel corso della loro vita.

Per intendersi, nativi e nuovi arrivati si sono orientati verso l’uso dell’italiano. A favore di questo hanno giocato anche, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, l’ascolto televisivo, che fu scuola d’italiano in aree in cui l’italiano non era stato mai comunemente parlato, e dagli anni Sessanta in poi l’espansione della scolarità postelementare, che, attraverso l’acquisizione dell’uso dell’italiano nella fascia giovane, ha inciso di riflesso anche sui già adulti.

La constatazione di difficoltà della scuola e di deficit qualitativi e la messa in evidenza di scarti nella scolarizzazione tra le diverse regioni, non devono oscurare il contributo che le scuole hanno dato alla trasformazione linguistica e culturale del Paese. L’indice di scolarità della popolazione italiana (somma di tutti gli anni frequentati con successo dai singoli diviso per numero di ultraseienni) era nel 1951 pari a 3,1, una cifra compresa nella fascia di indici dei Paesi sottosviluppati, mentre nei Paesi dell’Europa centrosettentrionale, nei Paesi dell’Est, in USA e Giappone già si aggirava sui 6/7 anni circa. Nel 2011 l’indice di scolarità italiano è superiore a 12 (l’Italia appartiene al gruppo dei Paesi sviluppati), mentre i Paesi sottosviluppati hanno raggiunto mediamente quell’indice di 6 anni circa che sessant’anni fa appartenne ai Paesi sviluppati. Non si dà conto dei fatti dicendo solo che la scolarità italiana è cresciuta. Occorre capire che grazie all’opera della scuola il Paese ha realizzato un salto di categoria. Forme e modi della conquista dell’uso dell’italiano sono passate di qui, attraverso questo salto di categoria o, come fu detto, attraverso una ‘corsa all’istruzione’ che ha soverchiato attese e inerzie delle istituzioni. Ottenuto attraverso i contatti creati dalle migrazioni interne, l’ascolto televisivo, la frequenza almeno ai primi anni di secondaria, il teach yourself ha dominato il variare delle competenze linguistiche nazionali.

Come i contributi raccolti in questa sezione sottolineano, la conquista dell’uso dell’italiano non ha comportato la cancellazione degli idiomi locali e delle varietà idiomatiche, come qualcuno tra gli anni Sessanta e Settanta credette inevitabile e proclamò anzi che fosse già avvenuto. L’uso dei dialetti si è ristretto, ma è tutt’altro che svanito. Si può fare ascendere al 60% la percentuale di popolazione che, pur sapendo ormai usare l’italiano, conserva l’uso del dialetto, specialmente tra le mura di casa, ma anche nelle relazioni con estranei, soprattutto in Veneto e nelle regioni del Sud.

I dati Doxa e ISTAT su percentuali e modalità d’uso dei dialetti e dell’italiano permettono di cogliere una polarità, fatta di persistenze e innovazione: persistenza dell’uso del dialetto anche con estranei e, all’opposto, assunzione innovativa dell’uso prevalente dell’italiano anche in casa.

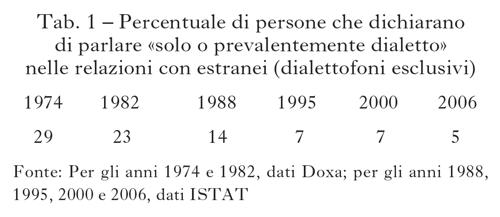

La percentuale di persone che dichiarano di parlare «solo o prevalentemente dialetto» nelle relazioni con estranei (dialettofoni esclusivi) è passata da 29 nel 1974 a 5 nel 2006. Dunque si contrae la dialettofonia esclusiva, il mosaico di monolinguismi affiancati che caratterizzò l’Italia in passato (tab. 1).

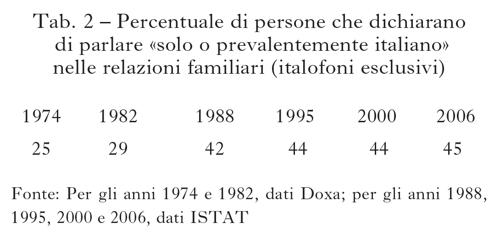

Si è accresciuta al polo opposto la percentuale di chi usa «solo o prevalentemente italiano» anche in casa (tab. 2): le persone che dichiarano di parlare «solo o prevalentemente italiano» nelle relazioni familiari (italofoni esclusivi) sono passate dal 25% del 1974 al 45% del 2006.

D’Agostino richiama l’attenzione sul diverso comportamento correlato all’età, prendendo in considerazione le persone di 6 anni e più che parlano «solo o prevalentemente italiano» in famiglia, divisi per fasce di età, dal 1988 al 2006 (tab. 3).

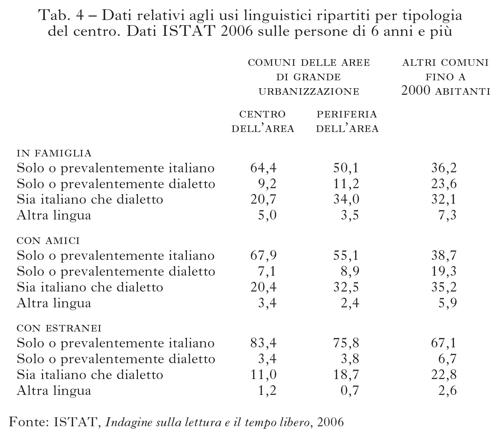

Altra importante variabile è la collocazione abitativa, come illustrato nella tabella 4.

Nota in sintesi Sobrero nel suo saggio:

Il quadro generale […] è dunque quello di una concentrazione del dialetto nel Mezzogiorno e soprattutto nel Veneto, e di un’avanzata italianizzazione nel Nord-Ovest (dove il dialetto in famiglia è usato più o meno da un decimo della popolazione) e in Sardegna, con presenze significative di parlate alloglotte in molte regioni.

Certamente i dialetti del 2011 non sono più quelli dell’Italia a base socioeconomica e culturale agricola della metà del Novecento. Ma anche l’italiano non è più quello. La pressione della cultura urbana, postindustriale, standardizzante si è esercitata in ogni parte del mondo cosiddetto sviluppato e sugli idiomi che vi persistono. Non ha lasciasto indenne l’italiano e non ha lasciato indenni i dialetti e le altre ‘lingue locali’ (come Telmon suggerisce di chiamare unitariamente dialetti e lingue di minoranza).

Ma la forza persistente di tradizioni idiomatiche native diverse dall’italiano continua a essere notevole e si manifesta non solo attraverso usi giocosi, documentati da D’Agostino, ma attraverso altri due indicatori collaterali. Il primo è che l’inserimento linguistico degli immigrati d’altra lingua nativa nella comunità italiana avviene, dal Veneto alla Sicilia, non attraverso l’adozione immediata ed esclusiva dell’italiano, ma attraverso l’adozione del dialetto e dell’altra variante idiomatica che è l’indicatore collaterale cui si è accennato: l’italiano regionale. Gli italiani regionali non si configurano come meccaniche trasposizioni di tratti locali in testi e discorsi dominantemente italiani. Gli italiani regionali mostrano una loro capacità autonoma di espansione, e Sobrero rileva che l’area di tratti regionali non ricalca ad unguem i confini dialettali. Inoltre fin dagli anni Sessanta del Novecento è stato possibile osservare che tratti di radice settentrionale hanno avuto fortuna al Centro e perfino al Sud, così come d’altra parte specialmente il lessico che i linguisti dicono ‘affettivo’ (cioè che esprime le affectiones animi, compresi insulti e ingiurie) ha volentieri fatto il percorso inverso dal Sud a Roma e al Nord. Ma nel complesso la nascita già preunitaria, la consistenza e il vario prestigio delle varietà regionali hanno base nell’altrettanto vario raggrupparsi dei dialetti presenti nelle diverse regioni. Ancora in questa sezione, nel saggio di Salvatore Claudio Sgroi e Carla Marello (La regionalità nella lessicografia italiana), vengono utilizzati analiticamente i dati lessicografici disponibili per illustrare gli apporti dialettali e regionali al vocabolario comune dell’italiano.

La pluralità intrinseca della realtà italiana è un dato storico e antropologico più forte della tendenza a ignorarlo. A questa conclusione si è spinti anche dal contributo di Gianmario Raimondi (L’onomastica), che chiude questa sezione sulla varietà linguistica. La molteplicità dei cognomi italiani ha certamente base non solo nella varietà di assetti politici dell’Italia preunitaria e di assetti sociali regionali dell’Italia unita e contemporanea, ma è figlia diretta della varietà delle lingue locali, cioè della diversità fonologica e morfologica con cui esse trattano una medesima base etimologica italo-romanza, e dalla loro diversa propensione all’uso di accrescitivi e diminutivi. Si deve alle varietà idiomatiche dialettali se accanto al cognome Clemente, Clementi, si trovano Chimenti, Chimento, Chimienti, Chiomenti, Chiomento, Chiominto, se a Chiodo, Chiodi si accompagnano Chioda, Chiodaroli, Chiodelli, Chiodetto, Chiodetti, Chioetto, Chiodino, Chiodini, Chiodin, Chiovari, Chiovaro, Chiovetta, Chiovetto, Chiovin, se Rosso e Rossi sono circondati da Derossi, De Rossi, de’Rossi, dal giganteggiante Russo (questo, movendo dall’antico Regno, ha conquistato Milano e molte città del Nord, ma da ultimo a Milano il primato gli è conteso dal cinese Che), da Lo Russo, Li Russi, Russolillo, Rossetto, Rossetti, Rosset, La Russa, Rosselli, Roscioni, Rossini, Rossin, Ruiu, Ruscio, Ruscitto. Raimondi mette a confronto il sistema dei family names italiani con quello cinese, che prevede poche migliaia di cognomi per un miliardo e 200 milioni di persone.

Più suggestivo chiamare in causa un Paese di intensa immigrazione plurietnica e plurilinguistica, gli Stati Uniti d’America, in cui nel 2005 (Patrick Ham, Dictionary of American family names, 2005) sono stati registrati 70.000 cognomi, fino a Zucca, Zuchowski e Zuckerberg, su una popolazione di 313 milioni di abitanti, con un cognome ogni 4470 abitanti circa, e confrontarlo con l’Italia, appunto, con circa 250.000 cognomi per 61 milioni di abitanti, dunque con un cognome ogni 240 abitanti, o poco più. Il mitico melting pot statunitense impallidisce al confronto con l’Italia delle Italie.

Bibliografia

Atti della Conferenza internazionale sulle minoranze, Trieste, 10-14 luglio 1974, a cura di T. De Mauro, 3 voll., Villa Opicina 1979-1981.

T. De Mauro, L’Italia delle Italie, Roma 1987.

P. Calamandrei, Per la scuola, introduzione di T. De Mauro, ed. postuma, Palermo 2008.

I. Chiari, T. De Mauro, Nuovo vocabolario di base, Milano-Roma 2014.