Migrazioni e Mediterraneo: una questione ancora irrisolta

Le ripetute crisi politiche derivanti dagli arrivi di persone in cerca di asilo, le condizioni drammatiche dei viaggi e le tragedie umanitarie che li colpiscono hanno contribuito a formare una rappresentazione delle migrazioni largamente condivisa e riecheggiata nella comunicazione pubblica e nel discorso politico. Si sostiene che le migrazioni sono in aumento, che vengono prevalentemente dalle sponde sud-orientali del Mediterraneo, che l’Italia e l’Europa sono sottoposte a una pressione senza precedenti sul fronte dei rifugiati. In questo contributo si vuole ricalibrare queste rappresentazioni alla luce dei dati statistici disponibili e presentare la questione dell’asilo nei suoi effettivi contorni e nelle sfide che pone alle politiche europee.

Gli andamenti dell’immigrazione e la frontiera mediterranea

I dati sull’immigrazione in Italia sono notoriamente imprecisi e contraddittori. Fonti diverse riportano dati diversi, e spesso la stessa fonte fornisce dati diversi da un anno all’altro. Per esempio l’Istat, fonte ufficiale e autorevole, ha prima ridotto il volume dei residenti stranieri a quattro milioni circa, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento, ma l’anno dopo ha pubblicato una revisione post-censuaria che li ha fatti risalire verso i cinque milioni. Altri fenomeni, come le naturalizzazioni, il pendolarismo verso la madrepatria, il rientro o il trasferimento in altri paesi senza cancellare il titolo di soggiorno in Italia, complicano i conteggi.

Su alcuni aspetti però le diverse fonti concordano. Il primo riguarda il rallentamento del fenomeno rispetto al periodo pre-crisi. Anche le nascite sono calate e le iscrizioni nelle scuole sono rallentate: l’incremento di iscritti di origine straniera nella scuola italiana è sceso nel 2013-2014 a un modesto 2,2%.

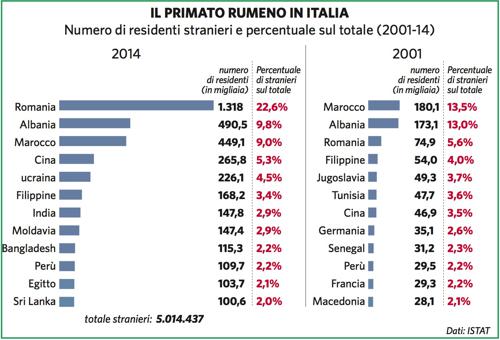

Il secondo aspetto riguarda la dei residenti stranieri in Italia: da alcuni anni, sono in maggioranza europei, donne, provenienti da paesi di tradizione cristiana. L’incidenza statistica della popolazione africana, nordafricana o mediorientale è comparativamente diminuita. Basta confrontare il dato 2013 con quello del 2001: il calo dell’incidenza delle componenti nazionali africane a vantaggio di quelle europee risulta molto netto. Nel 2001 il Marocco era la prima nazionalità tra i residenti stranieri in Italia, e tra le prime dieci comparivano anche Tunisia e Senegal. Nel 2014 un solo paese della sponda meridionale del Mediterraneo compare tra i primi dieci, ancora il Marocco, sceso però al terzo posto dopo Romania e Albania. Allargando ai primi quindici, si aggiungono Egitto e Tunisia. Sommati, raggiungono però circa il 13% sul totale dei residenti stranieri nel nostro paese.

Il Mediterraneo non è dunque l’epicentro dei processi migratori che interessano l’Europa, almeno in termini statistici. È di certo una frontiera sensibile per l’intreccio con altri fenomeni, come la turbolenza politica, le minacce terroristiche e l’arrivo di persone in cerca di asilo: ma la gravità e l’urgenza delle sfide che si pongono in questi ambiti non vanno confuse con la rilevanza quantitativa degli spostamenti, ove la sponda sud del Mediterraneo ha perso terreno.

L’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo

Anche sul dossier rifugiati le informazioni statistiche offrono un quadro abbastanza diverso dalle rappresentazioni più correnti.

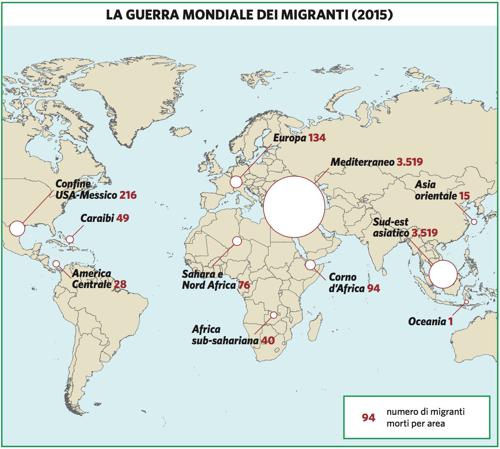

L’ultimo rapporto dell’Unhcr, pubblicato nel giugno di quest’anno in occasione della giornata del rifugiato, fornisce uno sguardo globale sul dramma delle popolazioni in cerca di asilo. Un primo aspetto riguarda il fatto che la cruenta geopolitica contemporanea sta producendo milioni di rifugiati, con un epicentro che oggi si trova in Siria (3,88 milioni di persone coinvolte), ma arriva all’Afghanistan passando per l’Iraq e allargandosi ai conflitti africani dimenticati: i rifugiati nel 2014 hanno raggiunto i 59,5 milioni, più o meno pari alla popolazione italiana, e hanno toccato quest’anno la cifra più alta da quando l’Un raccoglie i dati. Erano 51,2 milioni nel 2013 e 37,5 milioni dieci anni fa. L’incremento osservato in un anno è stato il maggiore da quando sono disponibili i dati sul fenomeno, e si collega con un altro dato: negli ultimi cinque anni nel mondo sono scoppiati o sono riesplosi quindici conflitti, di cui otto in Africa. Un secondo rilevante dato mostra invece che i paesi sviluppati, e l’Unione Europea in modo particolare, se confrontati con il resto del mondo non sono grandemente coinvolti nell’attuazione degli obblighi umanitari che pure dichiarano solennemente di onorare. L’86% delle persone sotto protezione umanitaria (2014) trova asilo in paesi del cosiddetto Terzo Mondo. Solo il 14% arriva nei paesi più sviluppati, oltre quindici punti percentuali in meno rispetto a una dozzina di anni prima; l’Eu ne accoglie forse il 10%.

Il paese che riceve il maggior numero di rifugiati in assoluto è diventato nel 2014 la Turchia, a causa della contiguità con il teatro di guerra siriano (1,59 milioni), seguita dal Pakistan (1,51 milioni) e dal piccolo Libano (1,15 milioni, ma le fonti locali oggi parlano di 1,5-2 milioni complessivi). I numeri europei sono sì cresciuti negli ultimi anni, ma rimangono nel complesso decisamente inferiori: comprendendo anche le richieste pendenti, la accoglie 494.000 tra rifugiati riconosciuti e richiedenti asilo ancora sotto esame, la Francia 310.000, la Svezia 226.000, l’Italia 140.000. Una seria ragione dell’incremento degli arrivi in Europa va ricercata nel collasso dei sistemi di accoglienza nei paesi confinanti con la Siria, a causa dell’aumento dei numeri e della parallela riduzione dei finanziamenti internazionali per la loro protezione nelle aree di primo asilo.

Il Libano risulta poi di gran lunga il primo paese per numero di rifugiati ogni mille abitanti: 232, seguito dalla Giordania con 87. In Europa il primo paese è Malta con 23, mentre la Svezia si attesta a quota 9, i Paesi Bassi a 4,5. Per dare un termine di paragone, l’Italia è poco sopra i 2.

Se dunque vi è una questione mediterranea sul fronte dei richiedenti asilo, questa riguarda principalmente il sovraccarico delle coste orientali, di contro alla reticenza dei paesi posti a nord del Mediterraneo a impegnarsi maggiormente nell’accoglienza umanitaria. Alcuni porti della sponda meridionale fungono invece da porte di accesso alternative e non autorizzate all’Europa, in assenza di quei canali sicuri d’ingresso molte volte richiesti dalle organizzazioni che difendono i diritti umani.

Come ha osservato The Guardian, i governi si sentono pressati da opinioni pubbliche ostili e da partiti populisti che costruiscono oggi buona parte delle loro fortune sulla chiusura nei confronti di immigrati, minoranze islamiche e richiedenti asilo. La democrazia interna non sempre produce valori liberali, soprattutto nei confronti del mondo esterno.

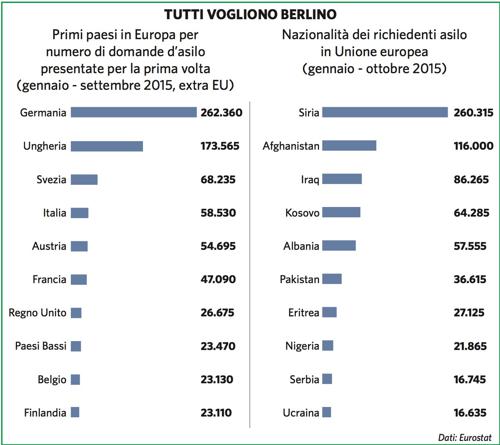

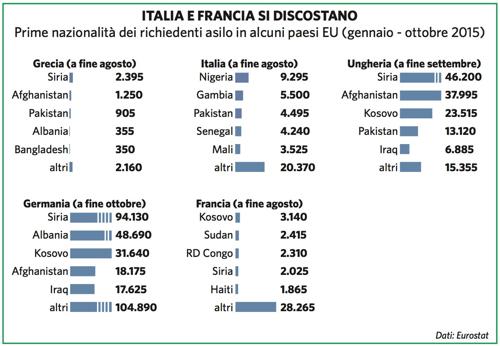

La terza faccia del problema riguarda i rapporti interni all’Eu e lo scarico delle responsabilità tra i governi. Per riassumere la questione in modo schematico, l’Italia ha salvato in mare i profughi, ma poi li ha lasciati transitare sul suo territorio, consentendo che andassero a chiedere asilo al di là delle Alpi. Gran parte degli interessati per la verità non chiede di meglio. Paesi non affacciati sul Mediterraneo, come la Germania, hanno ricevuto nel 2014 202.000 domande di asilo, il 32% del totale europeo, mentre la Svezia ne ha registrate 81 mila, pari al 13%, dunque più dell’Italia. Questa è la motivazione che hanno invocato a lungo i governi transalpini per rifiutare di collaborare con l’Italia nei salvataggi in mare.

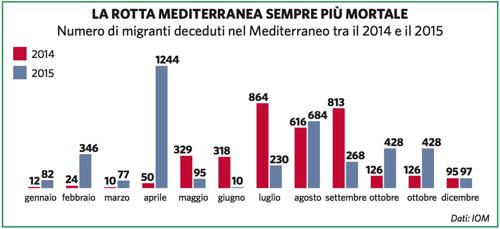

Oltre a incolparsi reciprocamente, i governi europei, con il contributo dei mass media, riescono con un certo successo ad attuare un’altra manovra politica che tende a limitare gli arrivi: quella di incolpare i cosiddetti trafficanti di esseri umani per la crisi dei rifugiati, chiedendo al fragile governo libico di bloccare le partenze, agitando la minaccia di bombardamenti, ultimamente evocando lo spettro dell’Is come organizzatore dei viaggi della speranza. In realtà gli scafisti non sono la causa, bensì un effetto dei conflitti e dei drammi umanitari che hanno sradicato in questi ultimi anni milioni di persone dalle loro case. Chi fugge non ha a disposizione canali legali per accedere a paesi sicuri: affidarsi a chi in un modo o nell’altro è in grado di trasportarlo verso la salvezza è una scelta senza alternative. Dei governi che vogliono mostrarsi rispettosi dei diritti umani hanno delle remore ad affermare in pubblico che non vogliono accogliere i richiedenti asilo, ma additano all’opinione pubblica gli scafisti come responsabili dell’aumento dei flussi e delle . Pressati dall’aggravamento delle sanzioni e dall’irrigidimento dei dispositivi di controllo, i trasportatori usano mezzi sempre più vecchi e inadeguati, li stipano fino al limite del galleggiamento, li fanno condurre da piloti improvvisati: manovalanza reclutata nelle periferie povere, giovanissimi, anche minorenni, rifugiati stessi che vantano qualche cognizione nautica e si ripagano il prezzo del viaggio.

Per evitare rischiosi viaggi per mare e tagliare i profitti dei trasportatori, occorrerebbe istituire altri canali per la protezione umanitaria di chi fugge da guerre e persecuzioni: domande di asilo presso ambasciate e consolati, misure di reinsediamento dopo una prima accoglienza il più vicino possibile alle aree di crisi: si comincia solo ora con grande fatica a parlarne.

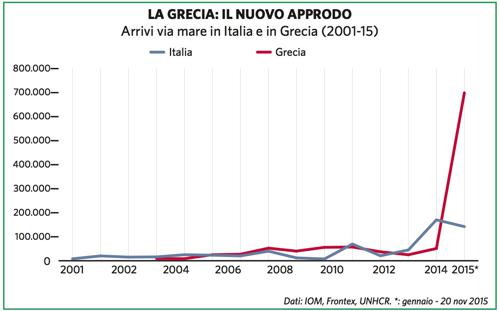

Nel 2015 infine l’opinione pubblica ha scoperto che accanto a quelle libica si sono sviluppate almeno altre due : quella marittima che dalla Turchia raggiunge le vicine isole greche, e quella terrestre che dalla Turchia attraversa i Balcani. Questi fatti dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che un eventuale blocco delle partenze dalla Libia non porrebbe fine agli arrivi di persone in cerca di asilo.

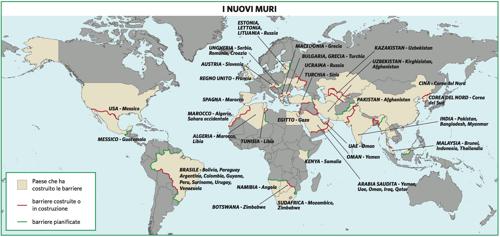

Il rafforzamento della ha però generato altre clamorose crisi politiche. Il governo ungherese, seguito da quello bulgaro, da quello ceco e a catena da quelli degli altri paesi interessati dal transito dei profughi, ha cercato di chiudere le frontiere e di bloccare gli accessi, fino a realizzare una barriera fisica a protezione del suo territorio. Va notato che i profughi chiedono di passare, diretti verso Austria e Germania, non di rimanere in Ungheria, Bulgaria o altri paesi che incontrano sul loro cammino. Il blocco degli ingressi ha significati eminentemente culturali e simbolici: significa ribadire la sovranità nazionale, che ha nel controllo delle frontiere uno dei suoi ultimi caposaldi, e comunicare ai cittadini-elettori un messaggio di rassicurazione circa l’identità culturale e l’autonomia della nazione.

Uno degli esiti più eloquenti e controversi della crisi dei rifugiati consiste nella ricomparsa dei muri nella geopolitica europea, che si allinea in tal modo con altre parti del mondo: sono oggi operativi o in costruzione ben 42 . Una tecnologia antichissima, che da molti secoli serve a separare fisicamente noi e gli altri, il territorio nazionale da temuti invasori, è tornata alla ribalta.

Le politiche dell’asilo

Come corollario dell’irrigidimento delle politiche degli ingressi, i governi dei paesi sviluppati hanno cercato in vari modi di restringere i flussi di rifugiati. Hanno agito per regionalizzare i problemi degli sfollati, mantenendoli il più possibile vicino alle aree di crisi. Hanno reso più selettivi i criteri di accettazione e ridotto i benefici offerti alle persone accolte. Hanno fatto pressione sui paesi di partenza e di transito, per fermare i flussi alla fonte o lungo la strada, spesso sovrapponendo traffico di persone, migrazioni non autorizzate e spostamenti in cerca di asilo. Hanno coinvolto soggetti privati, come i vettori aerei, responsabilizzandoli rispetto al controllo dell’identità e dei documenti di viaggio dei passeggeri.

Nell’ambito dell’Unione Europea, con le convenzioni di Dublino è stato introdotto l’obbligo di presentare domanda di asilo nel primo paese sicuro, con l’impossibilità di reiterarla altrove. Il varo del sistema Frontex, con la missione ufficiale di contrastare l’immigrazione illegale, ha di fatto contribuito a limitare anche gli arrivi di rifugiati, che generalmente non dispongono di canali d’ingresso alternativi a quelli utilizzati dai migranti economici. In definitiva, l’immagine dei rifugiati si è trasformata, da quella di gruppo meritevole di protezione come era avvenuto alla fine della Seconda guerra mondiale a quella di migranti internazionali non autorizzati. Vanno in questo senso concetti come quello del nesso asilo-migrazione, che focalizza l’attenzione sui ‘flussi misti’ di migranti economici e rifugiati, anziché sugli specifici bisogni di protezione di certe categorie di migranti. La convenzione di Ginevra (1951) ha istituito un diritto alla protezione internazionale, ma ha lasciato agli Stati la facoltà di decidere come attuare questo diritto. I governi dal canto loro cercano di controllare la composizione della propria comunità, e diffidano di questi stranieri bisognosi che bussano alle loro porte. Le politiche dell’asilo sono quindi contraddistinte dalla sfiducia nel richiedente asilo, da dubbi sistematici sulla sua credibilità: chi chiede protezione è una persona sospetta, colpevole fino a prova contraria.

I rifugiati sono dunque al centro di un conflitto tra obblighi internazionali e governi che dovrebbero attuarli: in un mondo tuttora basato politicamente sugli stati nazionali, i migranti hanno perso la protezione del proprio stato di appartenenza, ma non godono di diritti di cittadinanza nel paese in cui cercano di entrare. Riecheggiando le famose riflessioni di Hanna Arendt sul nesso tra appartenenza nazionale, cittadinanza e diritti, la mancanza di una cittadinanza, per definizione nazionale, ne fa delle persone senza patria nel mondo.

La letteratura sull’argomento ha insistito particolarmente sul cambiamento dell’immagine dei rifugiati, da eroici oppositori politici di regimi oppressivi a vittime traumatizzate. Nel loro caso, la vittimizzazione erode i diritti delle persone accolte, togliendo loro la capacità di prendere decisioni e affidando la gestione della loro sorte alle autorità del paese ricevente. Mentre nel passato l’asilo era una misura eccezionale concessa per casi eccezionali, oggi si tratta di masse di persone ordinarie, perseguitate non per ciò che hanno fatto, ma per ciò che sono, per religione, lingua, appartenenza etnica. O ancora più semplicemente, per il fatto di trovarsi in un luogo sbagliato, teatro di operazioni belliche: la loro sfortuna è di essere perseguitati anonimamente.

L’appello ai valori umanitari, la compassione, eventualmente la simpatia per le sorti dei profughi rimpiazza, secondo i critici, il riconoscimento di un diritto: «Il riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle nazioni europee appare come un atto di generosità da parte di una comunità nazionale verso uno ‘straniero sofferente’, anziché il pagamento di un debito politico verso dei ‘cittadini dell’umanità’. Costruiti come immigrati illegali e comunemente etichettati come clandestini, i richiedenti asilo oscillano tra essere oggetto di repressione e di compassione».

Per contro però, di fronte a tragedie umanitarie portate nelle case dai media, alle reazioni dell’opinione pubblica e alle pressioni delle organizzazioni internazionali, i governi hanno dovuto allargare il tradizionale concetto di rifugiato politico definito dalla convenzione di Ginevra, introducendo nuove categorie: protezione umanitaria, protezione sussidiaria, tolleranza verso richiedenti asilo denegati ma per varie ragioni non espellibili. Tutti casi che ricevono una protezione provvisoria e reversibile, non godono dei medesimi diritti dei rifugiati pleno iure, vivono in una condizione di incertezza rispetto al futuro che può prolungarsi per anni, ma non possono essere facilmente allontanati.

Nello stesso tempo, la ridefinizione dell’asilo in termini sempre più spesso provvisori e ristretti, ha costretto i rifugiati a dipendere dal welfare pubblico. Per loro questo ha comportato una sorta di condanna all’inazione e al deterioramento del capitale umano. Per le società di accoglienza, la dipendenza dalle risorse pubbliche si è tradotta in un motivo in più per considerarli un fardello o addirittura una torma di profittatori dei benefici del welfare, apportando nuovi argomenti in favore della chiusura.

Sul versante opposto, l’azione di istituzioni internazionali che includono tra le loro finalità la promozione dei principi umanitari e le campagne di vari attori delle società civili interne, hanno prodotto pressioni per difendere le regole di accoglienza e per aprire nuove opportunità di riconoscimento, soprattutto allorquando il sistema mediatico ha reso consapevoli le opinioni pubbliche delle conseguenze dei conflitti armati sulle popolazioni civili. Sotto questo profilo, il ricorso alla dimensione umanitaria che ai critici suona come un cedimento rispetto all’asilo come diritto politico, può essere visto invece come una conquista, certo parziale e migliorabile, rispetto alle politiche di chiusura e di equiparazione dei richiedenti asilo con i temuti clandestini. Allo stesso modo, l’invenzione delle nuove categorie della protezione umanitaria e sussidiaria non dà le stesse garanzie del pieno status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, ma rappresenta un passo avanti rispetto ai respingimenti: un faticoso compromesso tra diritti umani e difesa delle frontiere.

La ricerca di nuove soluzioni politiche

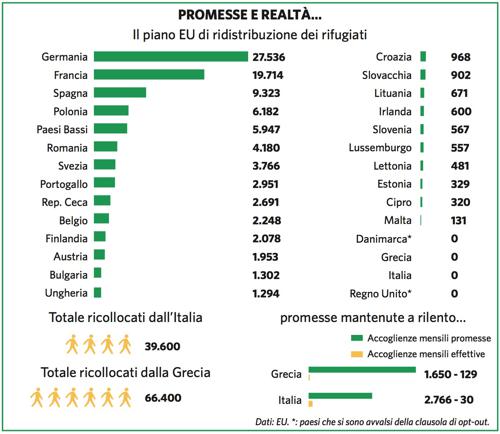

Molto si è discusso nel corso del 2015 circa una svolta nelle in Europa, sebbene contrasti e rinvii abbiano finora frenato (novembre 2015) l’attuazione delle linee della cosiddetta agenda Juncker, apparentemente condivise dalla maggior parte dei governi dell’Unione Europea, Germania in testa. Proprio la Germania ha guidato il cambiamento di rotta, imprimendo un segno nuovo alla sua leadership europea. Le immagini dell’accoglienza dei profughi tra gli applausi, accompagnati dall’inno alla gioia, sono parse simboleggiare per un breve momento la prevalenza di una nuova consapevolezza umanitaria: un fenomeno importante, per un paese in cui da gennaio a luglio si sono verificati 330 attacchi a centri di accoglienza per rifugiati.

In seguito tuttavia le tensioni politiche interne e le proteste delle autorità locali hanno frenato le aperture, peraltro indirizzate selettivamente verso i , e rilanciato la tendenza a scaricare l’onere dell’accoglienza sui paesi vicini.

Un’altra mossa delle istituzioni europee si è poi inserita in questo complesso e confuso scacchiere, ricollegando la vicenda dei rifugiati con la politica europea verso il Mediterraneo. L’Unione Europea ha negoziato con la Turchia aiuti per tre miliardi di euro per l’accoglienza sul posto delle persone in fuga dalla Siria, compensando la contrazione dei finanziamenti internazionali. Ma ancora più importante è la contropartita politica: la promessa di un’accelerazione delle trattative per il sospirato ingresso della Turchia nell’Unione e l’abolizione dell’obbligo del visto per l’ingresso dei cittadini turchi nell’area Schengen. L’obiettivo di contenere gli arrivi dei rifugiati ha dato un impulso probabilmente decisivo a un nuovo assetto delle politiche migratorie e delle relazioni politiche nel .

Il nuovo corso europeo, benché incerto e contrastato, merita di essere colto alla luce del rapporto tra mass media, emozioni e decisioni politiche. Le immagini del bimbo siriano morto in mare e delle famiglie di profughi in cammino attraverso le frontiere dei Balcani hanno provocato un soprassalto di umanità, e forse di realismo prima in Germania e in Austria, poi nelle politiche europee. I leader politici del Vecchio Continente hanno colto il momento favorevole per prendere decisioni ormai mature, forse inevitabili, approfittando di una finestra di opportunità: un raro istante in cui nelle opinioni pubbliche la pietà per le vittime e la solidarietà umana hanno preso il sopravvento sulle ansie xenofobe e sulle chiusure egoistiche. Nella stessa prospettiva può essere collocata l’improvvisa scoperta del deficit demografico europeo e del fabbisogno di forza lavoro. Anche in questo caso, una contingenza emotiva favorevole ha consentito di giustificare una scelta razionale. Il dato singolare è semmai il ricorso ai profughi siriani, tra cui figurano anziani, bambini, casalinghe, adulti istruiti ma non facilmente riconvertibili, per far passare l’idea dell’apertura del mercato del lavoro verso nuovi immigrati. Il fatto è che i profughi almeno in quel momento sono parsi più accetti all’opinione pubblica dei normali lavoratori.

Certo, i nodi ancora da sciogliere non mancano.

Il primo è politico. Alcuni partner europei recalcitrano in modo clamoroso di fronte all’accoglienza dei profughi, con stili e motivazioni diverse: dai muri ungherese, bulgaro, prossimamente sloveno, all’isolazionismo danese, alle scelte autonome del Regno Unito, che si è piegato all’accoglienza di un certo numero di rifugiati ma non segue Bruxelles. Un’Europa a due o tre velocità in materia di protezione dei diritti umani fondamentali appare un assurdo politico, se si pensa all’impegno con cui le istituzioni europee perseguono l’omogeneità normativa in materie come l’etichettatura dei prodotti alimentari o lo smaltimento dei rifiuti.

In secondo luogo, le quote rappresentano un passo avanti, ma hanno un serio limite, antropologico e morale: non tengono conto delle aspirazioni dei richiedenti asilo. I rifugiati sono persone, non scarti imbarazzanti da suddividere in modo più o meno equo. Hanno conoscenze, legami e desideri che non necessariamente collimano con le destinazioni loro assegnate. In altri termini, potrebbero non accettare di essere spediti in Spagna o in Finlandia, o una volta inviati forzosamente in un determinato paese, potrebbero decidere di trasferirsi altrove. In questo caso perderebbero il diritto alla protezione umanitaria? A onor del vero già si è fatta strada l’idea di considerare legami di parentela o di conoscenza linguistica come fattori prioritari per ottenere l’accesso a un determinato paese. Ma giacché la ha finora riguardato numeri molto piccoli di persone, resta incerta in generale l’attuazione effettiva del sistema delle quote, e più specificamente l’adozione di criteri più sensibili alle preferenze delle persone interessate.

Un terzo problema è quello di scongiurare rischiosi viaggi per mare, senza però impedire a chi fugge di raggiungere luoghi sicuri. Le politiche di reinsediamento, di cui Cameron si è fatto alfiere per non sottostare alle quote decise a Bruxelles, dovrebbero salire di priorità. Bisognerebbe raccogliere le domande di asilo il più vicino possibile alle aree di crisi, esaminarle in tempi rapidi e, in caso di accettazione, provvedere a trasferire i profughi con regolari viaggi aerei. Se l’accordo con la Turchia fosse la premessa per realizzare un piano di protezione di questo genere, sarebbe una scelta di avanzamento della frontiera dei diritti umani. Se invece servirà, come appare più probabile, a trattenerli in qualche campo profughi lontano dalle sponde europee, segnerà un arretramento della tutela dei diritti umani.

Un quarto nodo riguarda la contropartita delle quote, ossia l’impegno a identificare e registrare i profughi al momento dello sbarco, con l’istituzione dei cosiddetti hotspot: grandi centri di prima accoglienza, destinati principalmente all’identificazione delle persone che dopo lo sbarco presentano richiesta di asilo. Qui le incognite sono due: anzitutto, non è detto che i profughi desiderino essere registrati nei luoghi di sbarco, e forzarli appare discutibile. In secondo luogo, giacché il piano Juncker prevede di distribuire 160.000 persone, il rischio è che i profughi in eccedenza rimangano a carico dei paesi di approdo, anche contro la loro stessa volontà. La lentezza dell’attuazione della redistribuzione dei profughi tra i paesi che si sono dichiarati disponibili ad accoglierli sta rafforzando questi timori. A fronte di un impegno certo nell’identificazione dei richiedenti asilo da parte dei paesi di frontiera, si assiste a una lenta e riluttante presa in carico da parte dei paesi che dovrebbero assicurare la seconda accoglienza.

Da ultimo, va segnalato un problema più inerente al dibattito italiano sull’accoglienza dei rifugiati. Da più parti è stata avanzata negli ultimi mesi la proposta di disseminare i richiedenti asilo sul territorio, pochi per ogni comune. Apparente buon senso, che guarda però in una sola direzione, quella di una presunta maggiore accettazione sociale. Per contro però disseminarli avrebbe almeno due limiti. Primo, li isolerebbe: due o tre rifugiati, che nemmeno si sono scelti tra loro, dovrebbero vivere insieme, magari in piccoli paesi di montagna, lontano da tutto e da tutti. Secondo, renderebbe più difficile organizzare attività d’integrazione, dai corsi di italiano alle attività socialmente utili. Semmai, servirebbe maggiore impegno e controllo sull’organizzazione effettiva di queste attività da parte dei soggetti gestori dell’accoglienza. La proposta della disseminazione rafforza implicitamente l’idea che l’importante è che non diano fastidio ai residenti, si facciano notare il meno possibile. Come riempiono le giornate, come si riprendono dai traumi della guerra e della fuga, che cosa si fa per promuoverne l’integrazione, sembrano interessare assai poco. Senza contare che non è affatto scontato che il loro arrivo non sollevi comunque resistenze e conflitti.

Siamo dunque agli inizi di un nuovo cammino, ma la strada di un’Europa e di un’Italia più accoglienti è ancora lunga e impervia.

I canali d’ingresso legali dai paesi del Mediterraneo

di Alberto Guariso

Gli ingressi regolari di cittadini stranieri dai paesi del Mediterraneo (come dagli altri paesi extra Eu) avvengono prevalentemente attraverso due canali: l’ingresso per lavoro e l’ingresso per motivi familiari.

Nel 2014 i permessi di soggiorno rilasciati per i predetti due titoli costituivano il 64% del totale (un ulteriore 19,3% è costituito dai permessi per protezione internazionale e protezione umanitaria) ma in questo ambito la quota più alta (41%) è costituita dai permessi per famiglia mentre la quota di permessi per lavoro, un tempo prevalente, è scesa al 23%: segno evidente di una immigrazione che non è più soltanto strumentale alla ricerca di lavoro, ma che si sta sempre più orientando verso un progetto di vita stabile ‘italiano’; il che trova conferma nel fatto che nel 2015 la quota di stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo è salita al 57,2%.

L’ingresso per lavoro è regolato secondo la sequenza procedurale dei cosiddetti ‘flussi’ disciplinata dal D.lgs. 286/98 (TU immigrazione): il governo definisce annualmente (ma la scadenza annuale non è vincolante e, di fatto, non è mai stata rispettata) «le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale e per lavoro autonomo». Tali quote massime vengono poi ripartite per ambito territoriale e, a partire da una certa data (il c.d. click-day), viene consentita la presentazione delle domande di assunzione (nominative o numeriche) da parte dei datori di lavoro che operano in Italia. I posti vengono attribuiti secondo il criterio meramente temporale, sulla base della precedenza. Seguono una serie di verifiche da parte della Questura e dell’Ufficio del lavoro e infine il rilascio del nulla osta all’assunzione, che viene trasmesso all’autorità consolare italiana del paese di residenza; quest’ultima a sua volta rilascia il visto con il quale lo straniero fa ingresso in Italia. Qui è tenuto a stipulare il ‘contratto di soggiorno’ che costituisce e regola il rapporto di lavoro. A seguito della stipulazione, la Questura rilascia il permesso di soggiorno che dal 2014 è denominato ‘permesso unico lavoro’.

Il nostro ordinamento non prevede quindi la possibilità di un ingresso per ricerca occupazione con eventuale ‘stabilizzazione’ successiva; si basa invece sul presupposto che il lavoratore, pur essendo residente nel paese di origine, sia stato individuato prima dell’ingresso dal datore di lavoro, il quale lo convoca offrendogli la stipulazione di un contratto. Tale presupposto è ovviamente del tutto irrealistico poiché non risponde né a esigenze di flessibilità e immediatezza delle organizzazioni aziendali (tra la richiesta di nulla osta e l’effettiva assunzione trascorrono molti mesi, se non anni), né all’esigenza di un preventivo contatto diretto tra le parti.

La anomalia ha prodotto due effetti: il primo è che i flussi finiscono per costituire una forma di regolarizzazione di stranieri già presenti in modo irregolare sul territorio (i quali rientrano nel paese di origine solo per ritirare il nulla osta e il visto); il secondo è che quasi la metà dei permessi per lavoro è stata rilasciata a seguito di provvedimenti di ‘sanatoria’ cioè appunto di regolarizzazione di stranieri che, dopo essere entrati irregolarmente sul territorio nazionale, hanno trovato una opportunità di lavoro. Dal 1990 i provvedimenti di sanatoria sono stati complessivamente sei e hanno portato alla regolarizzazione di oltre un milione e mezzo di stranieri.

Alcune tipologie di lavoratori beneficiano di una procedura semplificata e possono fare ingresso in Italia indipendentemente dalla preventiva emanazione del decreto e sono quindi ‘fuori quota’: tra queste categorie (elencate nell’art. 27 TU immigrazione) vanno segnalati «gli infermieri professionali assunti presso strutture pubbliche e private» (i quali però possono poi restare in Italia solo per lo svolgimento di detta professione) e i lavoratori altamente qualificati, cioè coloro che hanno completato un ciclo almeno triennale di scuola superiore e posseggono la relativa qualifica (i quali dopo i primi due anni sono liberi di svolgere qualsiasi attività).

Quanto alla seconda tipologia di ingresso di cui si è detto, i familiari che hanno diritto di fare ingresso in Italia per ricongiungersi a uno straniero già presente sono: il coniuge purché non separato; i figli minori; i figli maggiorenni invalidi al 100%; i genitori a carico, a condizione che nel paese di origine non vi siano altri figli maggiorenni.

Lo straniero che richiede il beneficio del ricongiungimento deve attestare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari accertati dai comuni (la cosiddetta ‘idoneità alloggiativa’), nonché un reddito minimo annuo pari al valore dell’assegno sociale (euro 5830 nel 2015) aumentato della metà per ogni familiare. Qualora il ‘ricongiunto’ sia un ascendente ultrasessantacinquenne è anche necessaria una assicurazione sanitaria, o l’iscrizione a pagamento al Ssn. Il titolare del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare è autorizzato a lavorare e può convertire il titolo di soggiorno in permesso per lavoro.

La situazione dell’asilo nel Mediterraneo orientale

di Christopher Hein

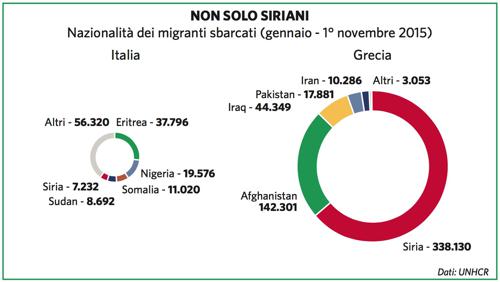

Dalla primavera del 2015 il numero di migranti e richiedenti asilo che prendono la rotta del Mediterraneo orientale è in costante e drammatico aumento ed è arrivato a dimensioni mai viste n Europa dalla Seconda guerra mondiale, provocando la più grande crisi di rifugiati in Europa degli ultimi 60 anni. Durante il periodo che va dal maggio al novembre 2015, gli arrivi irregolari in Grecia via mare dalla Turchia hanno superato in modo crescente gli arrivi in Italia dalla Libia, convertendo di fatto il mare Egeo nella principale via di ingresso di richiedenti asilo nel continente. Dal 1 gennaio a metà novembre del 2015, circa 630.000 persone sono sbarcate sulle isole greche, di cui 135.000 nel solo mese di ottobre. In confronto, gli arrivi nel Mediterraneo centrale nello stesso periodo sono stati circa 150.000 e il numero relativo al mese di ottobre è sceso della metà rispetto a quello dell’ottobre 2014. Il numero complessivo di arrivi in Italia e a Malta dalla Libia alla fine del 2015 è stato inferiore ai 170.000 del 2014.

Tra le persone sbarcate in Grecia, il 56% è di nazionalità siriana, il 32% afghana e il 6% irachena. Nell’Unione Europea, alla quasi totalità dei richiedenti asilo appartenenti a queste nazionalità viene riconosciuta la necessità di protezione. Si tratta quindi di un fenomeno che riguarda prevalentemente rifugiati, non migranti economici.

Dal 2008 al 2014, i numeri di migranti e rifugiati fermati durante o dopo l’ingresso irregolare in Grecia oscillavano tra i 40.000 e i 60.000 all’anno. L’inaspettato forte incremento di arrivi avvenuti nella seconda parte del 2015 ha molteplici cause: le condizioni di vita sempre più disperate dei rifugiati siriani presenti nei paesi di primo rifugio, Giordania, Libano, Iraq e Turchia; la mancanza di una prospettiva di ritorno nel proprio paese o di ripresa di una vita dignitosa nei paesi confinanti; l’introduzione dell’obbligo di visto d’ingresso per l’Egitto e la Libia nel 2015 e la crescente ostilità verso di loro in questi paesi; la pericolosità nell’attraversare il Canale di Sicilia in imbarcazioni sempre più fatiscenti; la chiusura della frontiera terrestre tra la Turchia e la Grecia e quella con la Bulgaria attraverso la creazione di barriere fisiche composte da filo spinato e da muri; la nuova politica del governo tedesco di accogliere richiedenti asilo in deroga alle regole del ‘sistema Dublino’; la relativa facilità di partire dalle coste turche e di arrivare nelle isole greche – tutti questi elementi, assieme con l’avanzamento delle forze dello Stato Islamico in Iraq e Siria, hanno indotto anche i rifugiati siriani e iracheni che precedentemente non avevano contemplato una seconda fuga verso l’Europa, ad affidarsi ai trafficanti per raggiungere la Grecia e successivamente la Germania, la Svezia e altri paesi dell’Unione.

Particolare attenzione viene data all’isola di Lesbo che dista solo 10 km dalla costa turca e riceve il 57% di tutte le persone che sbarcano in Grecia. Per una isola di 88.000 abitanti questa situazione rappresenta una sfida notevole, se si considerano i 3.300 rifugiati che, nella media, arrivano ogni giorno sull’isola dalla prima metà del mese di novembre, secondo i dati dell’Alto Commissariato dell’Un per i Rifugiati (Unhcr). Ancor maggiore è la sfida per le autorità greche, le organizzazioni internazionali e le ong che prestano, con risorse limitate, l’assistenza essenziale. La capacità ricettiva di Lesbo conta 2.800 posti, per una presenza, nella media, di 10.000 rifugiati. Si presentano difficoltà anche rispetto alla registrazione e all’identificazione delle persone, nonostante l’istituzione nella città di Morea di un primo hotspot – centro di registrazione istituito dall’inizio di ottobre con il sostegno delle agenzie dell’Unione Europea.

La stragrande maggioranza dei rifugiati non rimane comunque in Grecia bensì cerca di arrivare in Europa occidentale attraverso la rotta balcanica causando delle situazioni di emergenza in Macedonia, Serbia, Croazia, Ungheria, e dopo la chiusura delle frontiere, anche in Slovenia. Rispondendo all’allarme dato da questi paesi, il 25 ottobre il presidente della Commissione europea ha convocato a Vienna un vertice dei capi di governo della Grecia, degli stati dei Balcani occidentali, dell’Austria, del Belgio e della Germania.

Durante il vertice è stato adottato un piano d’azione di 17 punti che prevede tra l’altro il potenziamento delle strutture ricettive in Grecia di altri 50.000 posti entro la fine dell’anno, con un sostegno finanziario dell’Unione. Sono stati siglati anche accordi con la Turchia con lo scopo di contenere i flussi verso la Grecia e Cipro. Inoltre, la Grecia è beneficiaria, assieme con l’Italia, del programma di ricollocamento di complessivi 160.000 richiedenti asilo in altri stati dell’Unione, a seguito delle decisioni prese dal Consiglio Eu del 22 settembre 2015. Tuttavia, fino a metà novembre, solamente 14 persone sono partite da Atene a Lussemburgo.

Per rafforzare il contrasto ai trafficanti di persone e il salvataggio in mare nel Mediterraneo orientale è stata prolungata e potenziata l’operazione Poseidon IV, coordinata dall’agenzia Frontex. Tuttavia, nel solo mese di ottobre 2015, si sono verificati 11 naufragi nell’Egeo, con almeno 74 persone morte o disperse.

Le minoranze etniche

Le minoranze etniche possono essere storicamente insediate su un determinato territorio (si pensi per esempio ai nativi americani o agli aborigeni australiani o ai lapponi finlandesi), ma nell’Europa contemporanea questa espressione si riferisce normalmente all’insediamento stabile di immigrati stranieri, che dà vita a nuove generazioni che nascono e crescono in un paese diverso da quello dei genitori. Allude inoltre al rifiuto o alla resistenza a considerarli membri a pieno titolo della società in cui vivono, con la conseguenza dell’esposizione a condizioni discriminatorie (minoranze etniche ed esperienza della discriminazione). Ne derivano le seguenti caratteristiche:

– sono gruppi subordinati all’interno di società complesse;

– presentano aspetti fisici o culturali soggetti a valutazione negativa da parte dei gruppi dominanti;

– acquistano un’autocoscienza di gruppo, essendo legati da una medesima lingua, cultura e appartenenza a una storia, tradizione e destino condivisi, e nello stesso tempo da una comune posizione sociale (svantaggiata);

– possono in qualche misura trasmettere alle generazioni successive l’identità minoritaria (caratteri delle minoranze etniche).

Benché possa variare l’intensità rispettiva dell’auto o dell’etero-definizione di un collettivo di immigrati come «minoranza etnica», il concetto implica sempre qualche grado di marginalità e di esclusione, che conduce a situazioni manifeste o latenti di conflitto sociale.

Chi sono gli immigrati?

Con la formazione e il consolidamento degli Stati moderni nel XIX secolo, le migrazioni cominciano ad assumere il profilo che oggi conosciamo. L’immigrato può essere allora così definito, riprendendo un documento dell’Un: «una persona che si è spostata in un paese diverso da quello di residenza abituale e che vive in quel paese da più di un anno».

Nella definizione citata si riconoscono tre elementi: 1) uno spostamento territoriale: l’immigrato è anzitutto colui che trasferisce la sua residenza in un luogo diverso da quello in cui viveva stabilmente in precedenza (la definizione non chiama in causa il luogo di nascita); 2) l’attraversamento di un confine nazionale: le migrazioni, con crescente enfasi negli ultimi decenni, entrano in tensione con la sovranità che gli stati esercitano sul proprio territorio, sorvegliandone i confini, controllando gli stranieri che chiedono di essere ammessi, e selezionandoli in base ai propri criteri e interessi; 3) una dimensione temporale, fissata convenzionalmente in un anno: l’immigrato si distingue dal turista, dal viaggiatore per affari, dal visitatore occasionale, a motivo di una residenza prolungata nel paese che lo riceve.

Nello stesso tempo, la definizione proposta apre una serie di problemi. Anzitutto, non considera le migrazioni interne a uno stesso paese, come le migrazioni dal sud al nord che tanta importanza hanno avuto nella storia italiana. In secondo luogo, esclude le migrazioni stagionali, ossia quelle di pochi mesi, che pure tuttora avvengono e sono anche incoraggiate dall’Unione Europea sotto l’etichetta di migrazioni circolari. In terzo luogo, non tiene conto delle cosiddette seconde generazioni, ossia dei figli degli immigrati: quando nascono nel nuovo paese di residenza dei genitori, in realtà non hanno attraversato alcun confine. Ciò nonostante, in molti sistemi legislativi tra cui il nostro, sono considerati stranieri e rimangono tali a lungo. Come quarto aspetto, va ricordato il caso dei discendenti di antichi emigranti che, nel caso italiano come in altri, possono conservare o recuperare agevolmente la cittadinanza: se si spostano e vengono a risiedere nel paese da cui sono partiti i loro progenitori, non sono classificati come immigrati.

Non è quindi agevole come appare a prima vista definire precisamente chi siano gli immigrati. A questa difficoltà si aggiunge una questione di rappresentazione sociale: benché possano perfettamente ricadere nella definizione proposta, noi non chiamiamo immigrati né i cittadini francesi, né gli statunitensi, né i giapponesi o i sudcoreani. Il termine immigrati, nell’uso comune, è riservato agli stranieri che provengono da paesi che consideriamo più poveri del nostro, inferiori. Ma anche tra di essi tendiamo a operare delle distinzioni: non chiamiamo immigrati né i calciatori famosi, né i cantanti celebri, né gli uomini d’affari e gli investitori. Le stesse norme legali prevedono di solito delle eccezioni per queste categorie, rispetto ai trattamenti più restrittivi riservati a quanti sono definiti come immigrati.

Il concetto di ‘immigrato’ comporta dunque una valenza sottilmente peggiorativa: individua gli stranieri poveri che risiedono in un paese diverso dal proprio. Lo stesso accade, in maniera ancora più eloquente, con il termine ‘extracomunitari’: malgrado derivi dal linguaggio giuridico, e identifichi di per sé i cittadini di paesi esterni all’Unione Europea, nel linguaggio comune non viene adottato nei confronti di cittadini svizzeri o canadesi, mentre accade tuttora di frequente che vi si comprendano i rumeni. Si ritorna in un certo senso al significato etimologico del termine: extracomunitari sono coloro che non riteniamo appartengano alla nostra comunità.

Le migrazioni italiane nel Mediterraneo

di Patrizia Audenino

Sugli oltre 300.000 italiani giunti sulla costa meridionale del Mediterraneo alla metà degli anni venti del Novecento, il numero più consistente, di quasi 100.000, si trovava in Tunisia, 49.000 erano in Egitto, 28.000 in Algeria e 10.000 in Marocco. Solo 26.000 avevano scelto la Libia occupata nel 1911 dall’Italia. Nella seconda metà degli anni Trenta, gli emigranti nella colonia italiana sarebbero aumentati in modo significativo, ma effimero. Le partenze provocate dallo scoppio della guerra, la perdita dei possedimenti africani e infine le politiche nazionaliste dei paesi di nuova indipendenza contribuirono a ridurre in modo drastico la presenza italiana sulle coste settentrionali dell’Africa. Questa parabola e questi numeri pongono due interrogativi. Quali ragioni hanno condotto gli emigranti italiani verso le coste meridionali e orientali del Mediterraneo? Perché essi si sono diretti prevalentemente verso i territori colonizzati da altri paesi europei? La risposta alle due domande risiede nei collegamenti secolari fra la società e l’economia della penisola e quei territori che si affacciano sul Mediterraneo, come risultato di una contiguità geografica, che è divenuta anche storica e culturale. Per tale motivo, le presenze italiane sono state non solo precedenti al colonialismo ottocentesco, ma anche largamente indipendenti dalle politiche coloniali del Regno. In Africa settentrionale gli italiani fornirono infatti la manodopera per la costruzione di infrastrutture varate dalle amministrazioni inglesi e francesi, trovandosi in una posizione intermedia fra dominanti e dominati. La loro composizione sociale risultava tuttavia stratificata in base alle successive ondate di arrivi, scaglionati dall’età medievale all’Ottocento, e differenziati per origine regionale, sociale e per progetti migratori. A metà Ottocento, in Africa settentrionale e nei paesi costieri del Medio Oriente esistevano comunità di lingua e cultura italiane eredi di insediamenti genovesi e veneziani risalenti all’età delle Crociate. Altre erano espressione della diaspora ebraica proveniente dalla Spagna, che dopo il 1492 aveva trovato rifugio in varie località portuali della penisola. Fra queste, un ruolo rilevante era costituito dal centro commerciale e finanziario di Tunisi, dove gli ebrei di origine italiana venivano indicati come Qrana, con un’espressione tratta dalla traduzione araba di Livorno. In Algeria, in Tunisia e in Egitto, nel corso dell’Ottocento si insediarono le collettività italiane più numerose, ancor prima dell’età del colonialismo. In Algeria, ad esempio, al loro primo arrivo nel 1830, i francesi si imbatterono nelle imbarcazioni dei pescatori di corallo di Livorno, mentre in Tunisia la consuetudine di scambi commerciali e di rotte per l’esercizio della pesca, in partenza dalla Sicilia, risale al X secolo. A queste avanguardie si aggiunsero ben presto gli esuli delle lotte risorgimentali, in numero tanto rilevante che in Algeria, nel 1831, un intero battaglione della Legione straniera venne composto da soli italiani. Anche Tunisia ed Egitto divennero nella prima metà dell’Ottocento rifugio di esuli politici, caratterizzati da alto numero di professionisti e di tecnici, che contribuirono alla modernizzazione amministrativa di questi paesi. Alla loro iniziativa si deve anche la nascita di strutture assistenziali per gli italiani come ospedali, scuole e società di mutuo soccorso, che rafforzarono la coesione comunitaria e l’appartenenza nazionale degli immigrati dalla penisola. Nei decenni successivi, gli arrivi dall’Italia incrementarono soprattutto a causa delle opere pubbliche varate dai governi coloniali francese e inglese. In Algeria le aree di maggiore concentrazione dei nostri connazionali risultavano quindi quelle dove più intensa era l’attività dei cantieri: Algeri, Bona e Costantina. Il massimo delle presenze, costituito da scalpellini, muratori e minatori piemontesi e lombardi, fu raggiunto negli anni Settanta, per diminuire nel decennio successivo. In Tunisia, il programma di opere pubbliche varato dal protettorato francese dopo il 1881, contribuì in modo determinante alla colonizzazione agricola e attrasse l’arrivo in massa di operai e braccianti dalla Calabria e dalla Sicilia. Come conseguenza di queste successive stratificazioni, in Tunisia si formò non solo la più numerosa fra le collettività italiane del Nord Africa, ma anche la più composita. Agli inizi del Novecento essa era caratterizzata da quattro figure sociali, i commercianti e professionisti, gli operai, gli agricoltori e i pescatori. Ingegneri, tecnici, e manovalanze specializzate nell’edilizia vennero richiamati anche in Egitto dal cantiere del canale di Suez negli anni Sessanta dell’Ottocento e poi dalla diga di Assuan e dalle opere di edilizia varate ad Alessandria e al Cairo. Anche qui si aggiunse infine il gruppo più numeroso degli arrivi, composto da manovali e piccoli artigiani, riproponendo competenze tecniche e artigianali che avrebbero caratterizzato anche molto più tardi l’arrivo degli italiani nell’Africa settentrionale. Nella Libia di Gheddafi, dopo la cacciata degli ultimi 20.000 nostri connazionali ancora presenti nel 1970, nel giro di pochi anni il loro numero tornò a crescere, arrivando a superare i 15.000 alla fine del decennio: tecnici, operai e commercianti ancora una volta ritrovarono la rotta verso la sponda meridionale del Mediterraneo.

Le politiche di gestione dell’immigrazione

Nell’affrontare la questione politica di come gestire i rapporti con le popolazioni immigrate, la posizione più antica è quella dell’assimilazionismo: gli immigrati, per il loro stesso bene, dovrebbero al più presto abbandonare retaggi e legami tradizionali, abbracciando la lingua, la mentalità, gli stili di vita della popolazione maggioritaria. Oggi questa posizione riaffiora in forme di neo-assimilazionismo politico: in diversi paesi si richiede agli immigrati la conoscenza della lingua e di elementi della storia e delle leggi della società riceventi prima di ammetterli sul territorio, o al momento del rinnovo del loro permesso di soggiorno. Vanno nella stessa direzione i ‘contratti di integrazione’, in cui si chiede ai nuovi residenti di sottoscrivere una serie di impegni di lealtà nei confronti della società ricevente e delle sue istituzioni.

Sono invece oggi in declino le posizioni multiculturaliste, che prevalevano nel dibattito pubblico negli ultimi decenni del secolo scorso. Si tratta di un ampio ventaglio di orientamenti, più moderati o più radicali. In comune hanno l’idea di un riconoscimento positivo e spesso anche di una promozione attiva delle culture minoritarie, concedendo ad esse spazio sia in sedi istituzionali, sia nella società civile, soprattutto mediante il sostegno ad associazioni e istituzioni promosse dagli immigrati stessi. Il ragionamento era: per integrare gli individui, occorre che le appartenenze culturali e le aggregazioni comunitarie a cui fanno riferimento siano a loro volta rispettate e valorizzate. Oggi invece il multiculturalismo è sotto accusa, perché ritenuto foriero di segmentazione della società in comunità non comunicanti (‘parallele’, si dice nel Regno Unito). Nei fatti tuttavia, a livello di politiche urbane, come nel passato gli orientamenti multiculturalisti si sono tradotti in politiche effettive soltanto in alcune circoscritte aree di intervento (espressioni artistiche e musicali, sostegno alle associazioni, incarichi pubblici a mediatori culturali ed esponenti delle minoranze), ora la presa di distanza dal multiculturalismo non pregiudica la continuità della maggior parte delle politiche del settore. Il termine diversity tende a prendere il posto del multiculturalismo in disgrazia, ma apparentemente senza molta differenza nei contenuti effettivi.

Un altro concetto molto utilizzato, variamente interpretato e spesso criticato è quello di integrazione. Può essere definito in termini molto semplici e volutamente aperti: il processo del divenire una parte accettata della società. La definizione sottolinea il carattere processuale dell’integrazione; non specifica i requisiti richiesti; lascia spazio a diversi possibili risultati intermedi e finali; chiama in causa la società ricevente, che svolge un ruolo decisivo nel definire le modalità e i gradi di integrazione dei nuovi residenti. L’integrazione così intesa si distingue pertanto dall’assimilazionismo vecchia maniera, con cui molti critici tendono a confonderla.

La presa d’atto dell’insediamento stabile di popolazioni immigrate ha dato invece origine all’espressione società multietnica. Con questo concetto non s’intende un’opzione politica di accettazione o di promozione della diversità culturale generata dall’immigrazione, ma la semplice constatazione che la maggior parte delle società sviluppate ospitano al loro interno in varia misura popolazioni di origine diversa.

Per saperne di più

M. Ambrosini (2014), Non passa lo straniero? Le politiche migratorie tra sovranità nazionale e diritti umani, Cittadella, Assisi.

M. Ambrosini, C. Marchetti (a cura di) (2008), Cittadini possibili. Un nuovo approccio all’accoglienza e all’integrazione dei rifugiati, FrancoAngeli, Milano.

H. Arendt (2004), Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino. Edizione originale: 1951.

E. Balibar (2012), Strangers as enemies. Walls all over the world, and how to tear them down, in «Mondi Migranti», 6, 1, pp. 7-25.

D. Fassin (2005), Compassion and Repression: The Moral Economy of Immigration Policies in France, in «Cultural Anthropology», 20, 3, pp. 362-387.

J.C. Hathaway (2003), What’s in a Label?, in «European Journal of Migration and Law», 5, pp. 1–21.

S. Kneebone, D. Stevens, L. Baldassar (a cura di) (2014), Conflicting Identities: Refugee Protection and the Role of Law, Routledge, Londra.

M. Manocchi (2012), Richiedenti asilo e rifugiati politici. Percorsi di ricostruzione identitaria: il caso torinese, FrancoAngeli, Milano.

C. Marchetti (2009), Rifugiati e richiedenti asilo: introduzione, in «Mondi migranti», 3, 3, pp. 29-35.

C. Marchetti (2012), Assistiti o segregati? I grandi centri per richiedenti asilo in Italia, in «La società degli individui», 14, 41, pp. 57-70.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2014), Quarto rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati, Roma. Disponibile sul sito: www.lavoro.gov.it.

B. Opeskin (2012), Managing International Migration in Australia: Human Rights and the ‘Last Major Redoubt of Unfettered National Sovereignty’, in «International Migration Review», 46 (3): 551–585.

V. Pupavac, (2006), Refugees in the sick role: stereotyping refugees and eroding refugee rights, in Unhcr, New Issues in Refugee Research, Working paper, n. 128.

Unhcr (2015), World at War. Unhcr Global Trends: Forced Displacements in 2014, Ginevra.

R. Zetter (2007) More labels, fewer refugees: remaking the refugee label in an era of globalization, in «Journal of Refugee Studies», 20, 2, pp. 172-192.

R. Zetter (2009), La securitizzazione e le politiche europee in materia di asilo e rifugiati, in «Mondi migranti», 3, 3, pp. 7-25.