Maledetta primavera

Maledetta primavera

A parte la Tunisia, che sembra proseguire un percorso di rilegittimazione costituzionale, la Siria è in piena guerra civile, la Libia rivela un governo centrale debole e l’Egitto vive una fase di restaurazione del regime militare. Due anni dopo è fallito il movimento democratico nei paesi arabi?

Più di 2 anni dopo lo scoppio della ‘primavera araba’, o meglio, delle ‘primavere arabe’, il processo di transizione dei paesi coinvolti in questo fenomeno politico sembra sospeso. Solamente la Tunisia, nonostante un quadro di grande incertezza, sembra poter proseguire un percorso di rilegittimazione costituzionale.

La Siria è alle prese con una lunga e sanguinosa guerra civile: la polarizzazione delle forze internazionali tra le 2 fazioni in lotta pare favorirne il continuamento e il compromesso del settembre 2013 sullo smantellamento dell’arsenale chimico del regime di Assad non sembra porre comunque le basi per un accordo di pace. La Libia, dopo le speranze scaturite dalle prime elezioni libere post-Gheddafi, assume sempre più i contorni di uno Stato fallito, con un’autorità centrale debole, divisa e incapace di controllare il territorio. Infine, l’Egitto sta vivendo, dal 3 luglio 2013, una fase di restaurazione a opera del regime militare, che pare voler estromettere completamente le forze della Fratellanza musulmana che erano uscite vincitrici dalla competizione elettorale dell’anno precedente.

Proprio quello che sembrava il fenomeno di maggior rilievo della ‘primavera araba’, ossia l’emergere dell’islam politico, trasformatosi repentinamente da insieme eterogeneo di dottrine politiche a pratica di governo, appare sostanzialmente ridimensionato o soffocato sul nascere. In questo contesto di repressione delle forze islamiche più ‘moderate’, la contrapposizione tra la visione ‘repubblicana’, o costituzionalista, dell’islam, e quella ‘jihadista’, alla quale sembrano guardare diversi gruppi salafiti e le maggiori organizzazioni terroristiche come al-Qaida, appare purtroppo affievolirsi. Il clima di repressione in Egitto, per esempio, sta spingendo parte delle forze islamiche ad abbracciare questa seconda visione o perlomeno a ricorrere all’uso della lotta violenta. Allo stato attuale, i possibili scenari a medio-lungo termine in Egitto saranno influenzati ancora dai rapporti di forza tra queste 2 visioni dell’islam nel quadro interno di questi paesi, dove le concezioni ‘liberali’ in senso occidentale sembrano piuttosto relegate ad ambiti circoscritti e il vero detentore del potere rimane l’esercito. In altri contesti di debolezza istituzionale, come nel caso libico, o di conflitto, come in Siria, la presenza di spinte jihadiste sembra comunque rappresentare una seria minaccia al futuro di questi paesi.

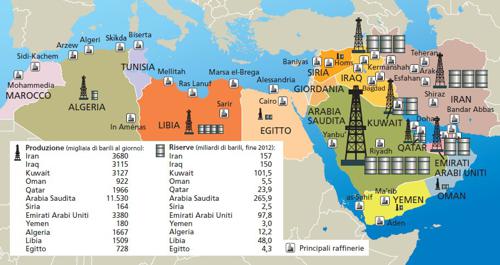

Sul piano regionale proprio la Libia e la Siria hanno comportato i maggiori mutamenti geopolitici. La caduta di Gheddafi ha avuto come conseguenza l’indebolimento di tutti quei paesi africani che da esso erano foraggiati e aiutati. La nuova porosità dei confini libici ha inoltre permesso il proliferare di traffici di ogni tipologia, droga e armi compresi, mentre la presenza di tuareg libici in Mali e nel Sahara ha causato la caduta del governo democratico del Mali e l’insorgere di nuovi gruppi radicali nell’area. L’aggravarsi del conflitto siriano ha avuto un forte impatto – anche se molto variegato – sugli Stati vicini, a cominciare da Israele che l’ha percepito come un ulteriore elemento di minaccia alla propria sicurezza. Sempre su questo piano è un dato certo la crescita dell’influenza della Turchia e dei ricchi paesi del Golfo (Qatar soprattutto) nel resto della regione e una contemporanea sorta di nuova vitalità dell’identità sunnita in funzione anti-sciita.

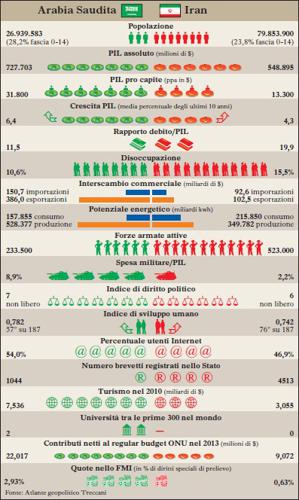

Sul piano globale, la ‘primavera araba’ sembra aver testimoniato l’assenza di un sistema internazionale ben definito, più fluido rispetto a quello del passato, e con un evidente disimpegno statunitense nell’area. Il leading from behind statunitense ha messo in evidenza che i compiti di gendarmeria internazionale, forma di ‘politica delle cannoniere’ su scala collettiva invece che individuale, affidati sin qui essenzialmente agli Stati Uniti, potranno essere assunti anche da altri paesi, in primo luogo da quelli europei. Il ruolo della Francia nell’intervento in Libia e in quello in Mali ne sono la prova. La ‘ritirata strategica’ statunitense dai pericoli di over-stretching nell’area mediorientale, con un più attento esercizio degli impegni rispetto alle risorse – le titubanze dell’amministrazione Obama sulla possibilità di un intervento militare in Siria ne sono sembrate un’ulteriore prova – sembra aprire la strada a nuovi equilibri nell’area. La Russia si è decisamente rafforzata sul piano diplomatico dal ruolo avuto nell’evitare l’attacco statunitense al regime di Damasco. In definitiva, negli ultimi 2 anni, le prospettive di transizione democratica di quest’area sono state perlomeno oscurate dalle difficoltà politiche di questi paesi tant’è che le motivazioni di incertezza e pessimismo appaiono prevalenti sui buoni auspici iniziali, mentre sul piano regionale il quadro sembra aver condotto a una nuova fase di tensione, solamente stemperata dalle prime aperture della nuova leadership iraniana.