lobotomia

lobotomia

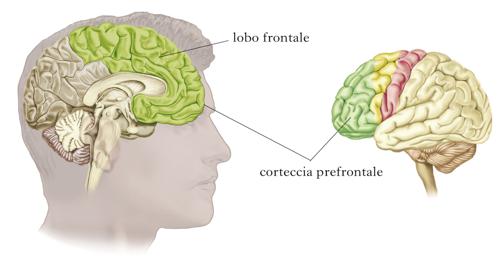

Procedura chirurgica (detta anche leucotomia prefrontale) che consiste nel sezionare le connessioni nervose da e per la corteccia prefrontale, la parte più anteriore dei lobi frontali. Il termine leucotomia deriva dal greco λευκός (bianco) e τομία (taglio), e quindi significa taglio della sostanza bianca, ossia delle zone cerebrali costituite da fasci di assoni mielinizzati, che appaiono bianche rispetto alle zone ricche di corpi cellulari e assoni non mielinizzati, che appaiono grigie. Con l. si indica anche la contemporanea asportazione di sostanza grigia. Questa procedura ha assunto una temporanea notorietà mondiale intorno agli anni Quaranta del 20° secolo, quando veniva praticata come misura terapeutica radicale per pazienti schizofrenici o con altre malattie mentali, con forti disturbi a livello comportamentale; la l. è stata poi definitivamente abbandonata alla fine degli anni Settanta.

Storia di una pratica discussa

Un primo tentativo di intervenire su aggressività, presenza di allucinazioni uditive e psicosi attraverso una resezione di connessioni cerebrali fu fatto da Gottlieb Burckhardt nel 1888, con risultati ben poco incoraggianti. Nel 1935, Carlyle F. Jacobsen e John Fulton pubblicarono i risultati di un esperimento nello scimpanzé che mostrava come l’ablazione della corteccia frontale determinasse una vistosa sedazione, rendendo l’animale molto docile. In quello stesso anno, ispirandosi al lavoro di Jacobsen e Fulton, il neuropsichiatria portoghese António Egas Moniz eseguì la prima leucotomia prefrontale nell’uomo, sezionando le connessioni fra corteccia frontale, prefrontale e regioni talamiche. La prima operazione venne considerata un successo, in quanto sembrava ridurre i sintomi di paranoia e di ansietà gravi di cui il paziente soffriva. Moniz effettuò successivamente altri interventi, arrivando a operare circa 40 pazienti in due anni. I risultati erano incerti, con alcuni pazienti che mostravano modificazioni abnormi della personalità, quali perdita di inibizione, mancanza di iniziativa e di motivazione. Nonostante ciò, la procedura divenne ben presto di largo uso, in gran parte a causa della mancanza, al tempo, di altri trattamenti praticabili per rendere ‘docili’ i pazienti cronicamente agitati, con allucinazioni, autodistruttivi o violenti. La procedura di leucotomia prefrontale sviluppata da Moniz venne modificata nel 1936 dai neurologi americani Walter Freeman e James Watts. Freeman preferiva usare il termine l. perché comprendeva non solo la distruzione delle vie nervose nella sostanza bianca, ma anche la distruzione di alcune cellule neurali nei lobi frontali. Una parte dei pazienti operati mostrava una riduzione dell’agitazione, ma molti evidenziavano effetti come apatia, passività, mancanza di iniziativa, scarsa concentrazione, incontinenza e una generalizzata riduzione della profondità e dell’intensità nelle risposte emozionali. Molti pazienti uscivano dall’operazione praticamente inabili. Questi effetti negativi non vennero del resto pubblicizzati e, all’epoca, gli effetti a lungo termine erano ancora sconosciuti. Nonostante l’opposizione e le critiche dei neurochirurghi, Freeman riuscì a promuovere il successo del suo intervento attraverso i media, mettendo a punto anche una procedura chirurgica rapida ambulatoriale. La l. divenne una sorta di procedura ‘miracolo’: catturò l’attenzione dell’opinione pubblica e condusse a una grande richiesta dell’operazione, a volte anche per persone con lievi disturbi del comportamento; nel 1949 Moniz ricevette anche il premio Nobel per la medicina o la fisiologia. Progressivamente, i gravi effetti avversi della l. iniziarono a essere evidenti, così come i problemi etici connessi il suo uso, e si rafforzarono le voci contrarie. Lo scrittore Tennessee Williams scrisse un’opera teatrale, Improvvisamente l’estate scorsa, che condannava l’uso ingiustificato della lobotomia.

Un rapido declino

Gli effetti avversi della l. sono oggi comprensibili alla luce delle conoscenze sul ruolo svolto dal lobo frontale e, in partic., dalla corteccia prefrontale, nelle funzioni cerebrali superiori (➔) quali la pianificazione, il monitoraggio delle conseguenze e la flessibilità del comportamento, la memoria di lavoro e alcuni aspetti del comportamento emozionale. La parte ventrale dei lobi frontali (detta anche corteccia orbitofrontale), che è la zona particolarmente interessata dall’intervento di leucotomia, è coinvolta nel comportamento emozionale, nella motivazione, nell’attribuzione di valore a cose, persone, eventi, nella valutazione del rischio e nel comportamento sociale. La l. venne praticata su larga scala per alcuni anni: fino al 1951 negli Stati Uniti furono effettuati quasi 20.000 interventi. La procedura venne gradatamente abbandonata a partire dalla metà degli anni Cinquanta, quando cominciarono a essere disponibili gli antipsicotici, gli antidepressivi e altri farmaci che risultavano molto efficaci nel trattare e alleviare le difficoltà e le sofferenze di pazienti con disturbo mentale. Anche la consapevolezza della gravità e della irreversibilità degli effetti avversi di tale procedura hanno contribuito al suo abbandono. Ai giorni nostri, la l. non viene più utilizzata.