Lo spazio post-sovietico, verso nuovi confini

L’annessione nel marzo 2014 della Crimea (inserita in Ucraina dal 1954) alla Russia ha rappresentato la più radicale messa in discussione dei confini post-sovietici dalla fine dell’Urss nel 1991 ad oggi. Per la sua posizione strategica al centro dell’Europa, per le conseguenze che sta avendo sulle relazioni internazionali, l’annessione della penisola crimeana e anche il successivo conflitto nel Donbass hanno fatto riemergere in maniera traumatica la consapevolezza di una questione fondamentale, a lungo sottovalutata: la natura problematica e irrisolta delle frontiere dello spazio post-sovietico. Si tratta in effetti di una realtà in forte contrasto con la percezione europea e occidentale dell’assoluta intangibilità delle frontiere, che deriva da un’insopprimibile specificità al tempo stesso geografica e storico-culturale.

Lo spazio politico eurasiatico, dominato per secoli dall’Impero russo e per sette decenni dal regime sovietico, è oggi suddiviso nelle quindici repubbliche indipendenti nate nel 1991 lungo i confini amministrativi preesistenti. Il carattere eccezionalmente pacifico del processo di dissoluzione dell’Urss, la rapidità della caduta di quella frontiera che aveva diviso il mondo in due blocchi e il riconoscimento immediato delle repubbliche a livello internazionale hanno portato a semplificare, o trascurare, il peso che una complessa eredità storica, geopolitica e culturale avrebbe avuto sulle frontiere e sulle successive dinamiche istituzionali. In quel momento – incautamente descritto dal politologo Francis Fukuyama come ‘la fine della storia’ – la realtà dei nuovi confini dello spazio eurasiatico è stata in prevalenza interpretata sulla base della prospettiva eurocentrica dello stato-nazione e assimilata alle esperienze nazionali europee seguite prima al crollo degli imperi alla fine della Prima guerra mondiale, poi al processo di decolonizzazione della seconda metà del Novecento. Si tratta tuttavia di un grave errore di prospettiva che ha pregiudicato la corretta comprensione delle realtà politiche dello spazio post-sovietico.

In realtà, tanto l’esistenza mai contestata delle quindici nuove repubbliche, quanto i numerosi conflitti etno-territoriali esplosi al loro interno già alla fine dei primi anni Novanta, sono innanzitutto il risultato delle specificità del contesto geopolitico ed etno-culturale eurasiatico, oltre che di una tradizione politica imperiale presente fin dal Sedicesimo secolo – in forme istituzionali diverse – nelle relazioni tra il potere centrale e le regioni periferiche

Tre sono in particolare gli elementi relativi alle frontiere dello spazio post-sovietico da tenere in considerazione: l’influenza della specificità geografica dello spazio eurasiatico e della sua realtà multietnica sulla politica estera e l’identità stessa dell’Impero russo, del regime sovietico e oggi della Federazione Russa; l’eredità dell’assetto federale staliniano sulle frontiere degli stati nati dopo la fine dell’Urss; infine, il senso di provvisorietà, di fluidità, di legittimità incompleta, con cui alcune popolazioni delle repubbliche indipendenti e le élite russe osservano e percepiscono ancora oggi i confini post-sovietici.

Tale senso di provvisorietà non mette in discussione l’esistenza e l’indipendenza, consolidatesi nel tempo, dei singoli stati facenti parte un tempo dell’Urss. Da questo punto di vista, i timori che l’attuale spazio politico eurasiatico possa in futuro ricomporsi sotto un unico potere centrale russo – come in passato la nascita del regime sovietico era seguita al crollo dell’Impero – sono probabilmente infondati.

D’altro canto, la diversità di percezione delle frontiere è un fattore determinante per comprendere le dinamiche politiche post-sovietiche e le radici della crisi ucraina scoppiata nel novembre del 2013. A livello regionale, il non riconoscimento delle frontiere nazionali da parte di alcune minoranze ha portato non solo all’esplosione di duraturi conflitti etno-territoriali all’interno degli stati (è il caso della Georgia, della Moldavia, della Federazione Russa e del Tagikistan), minandone la stabilità e ostacolandone lo sviluppo, ma anche a scontri locali tra stati post-sovietici per il controllo di alcuni territori (in particolare, tra Armenia e Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh).

Come mostrano l’evoluzione e la gravità degli eventi ucraini, le serie implicazioni e ripercussioni di questi conflitti regionali sulle relazioni internazionali dipendono invece principalmente dalla percezione che la Russia – erede diretta del sistema statale precedente e attore regionale più importante – ha delle frontiere post-sovietiche e del proprio ruolo nei rapporti con gli stati confinanti. In effetti, nonostante il crollo dell’Urss e la fine del mondo bipolare, la Russia non ha mai smesso di ritenere i paesi post-sovietici (e tra questi anche l’Ucraina) una propria diretta zona d’influenza; un proprio ‘Estero vicino’, secondo la caratteristica espressione russa. Questa percezione – che non distingue nettamente tra le frontiere nazionali e quelle dei paesi limitrofi – determina sin dalla fine della Guerra fredda un’inevitabile contrapposizione sia con alcuni paesi dell’ex-Urss, timorosi che la Russia abbia mire di riconquista imperiale, sia con gli Stati Uniti e la Nato nel loro progressivo allargamento verso est. Dopo i conflitti nel Caucaso meridionale nei primi anni Novanta, l’opposta interpretazione delle cosiddette ‘rivoluzioni colorate’ in Georgia, Ucraina e Kirghizistan (2003-05) e la guerra in Georgia nel 2008, questa contrapposizione è tornata a manifestarsi con forza ancora maggiore con l’annessione della Crimea e il sostegno ai separatisti delle regioni sud-orientali dell’Ucraina.

L’influenza dello spazio eurasiatico sulla percezione russa delle frontiere

La percezione che le élite e la popolazione russa hanno tuttora delle frontiere post-sovietiche non può essere compresa senza considerare il ruolo che la geografia, le risorse naturali, la vastità e la ricchezza etno-culturale dello spazio eurasiatico hanno svolto sull’evoluzione secolare della tradizione politica della Russia. Con un’importanza non comparabile a nessuna esperienza imperiale o coloniale europea, il territorio ha in effetti determinato e influenzato profondamente i tratti identitari, le strutture istituzionali, i problemi di sicurezza e di relazioni tra centro e periferia presenti nel regime zarista, in quello sovietico e in parte anche nella Russia di oggi.

Oltre alla sua dimensione continentale, lo spazio politico eurasiatico è caratterizzato dalla quasi totale assenza di frontiere naturali, da una continuità territoriale tra il centro del potere e le regioni sottomesse, nonché da una realtà multietnica che ha visto una forte integrazione tra i russi e le altre popolazioni. Fin dai tempi del regno moscovita di Ivan IV – in un contesto condizionato da parametri politici molto differenti da quelli europei – l’assenza di difese naturali ha creato nel potere russo un senso permanente di accerchiamento e una condizione di estrema vulnerabilità, portandolo ad espandersi, a conquistare terre a Oriente e verso Occidente, innanzitutto per un’esigenza di sicurezza: allontanare le frontiere esterne per garantire la sopravvivenza del centro politico. Dopo una progressiva espansione, al suo apice tra il Settecento e il Novecento, la dimensione è diventata l’elemento di maggiore debolezza ma anche di maggior forza dell’Impero, poi del regime sovietico. Una situazione che da un lato ha comportato costi altissimi e problematiche interne molto complesse, originate dalla necessità di organizzare e gestire un impero multietnico, che non sarebbe sopravvissuto senza un potere fortemente autocratico ma anche senza il coinvolgimento attivo di determinate minoranze nazionali.

Dall’altro, ha garantito alla Russia il controllo di terre ricchissime di risorse naturali e uno status indiscusso di grande potenza internazionale per più di tre secoli, in grado di mobilitare una quantità quasi inesauribile di armamenti, uomini alle frontiere e risorse. La creazione e successivamente la difesa di uno spazio politico sconfinato è stato quindi visto come un obiettivo prioritario da perseguire anche a costo di tragiche perdite umane, di incommensurabili sprechi di risorse e, spesso, di una rinuncia alle pur necessarie riforme istituzionali interne. La continuità territoriale tra il centro del potere e le regioni di frontiera ha creato poi un’ulteriore difficoltà nel distinguere – come avevano invece potuto fare gli imperi europei con le colonie oltreoceano – le dinamiche statali dalle politiche verso i popoli sottomessi, e determinato, soprattutto, una profonda continuità e permeabilità culturale all’interno dello stato multietnico russo: in assenza di frontiere naturali e giuridiche interne, e nonostante il relativo predominio culturale dell’etnia russa, in effetti, la circolazione delle persone nell’Impero e poi in Unione Sovietica era pressoché totale e i matrimoni misti frequentissimi. In particolare non esisteva alcuna tangibile separazione tra le popolazioni slave (russi, ucraini e bielorussi).

La percezione russa della fluidità delle frontiere post-sovietiche, il non riconoscerle come pienamente legittime, peraltro, non dipende esclusivamente dalla volontà delle élite di mantenere un controllo fisico su territori un tempo sotto il dominio russo per non rinunciare a risorse necessarie e al secolare status di grande potenza internazionale. Occorre tenere presente anche la sensazione di ingiustizia storica seguita al crollo dell’Urss, che ha lasciato fuori dalla Federazione milioni di russi e territori percepiti come appartenenti allo spazio storico-culturale nazionale. Oltre alla Crimea e al Donbass, è il caso dell’intera Ucraina meridionale con Odessa, del Kazakistan settentrionale, ma anche della stessa Ucraina centrale con Kiev, ‘madre delle città russe’ e della Bielorussia, che tuttora si fatica a percepire come realtà esterna alla Russia. La profonda inconciliabilità tra questa visione e quella presente in Europa, soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, è emersa in maniera estremamente problematica dalla fine dall’Urss, ma le sue potenziali ripercussioni non erano state pienamente comprese, né si erano manifestate così radicalmente, fino all’annessione della Crimea e alle azioni militari nel Donbass.

Lo spazio politico post-sovietico

L’evoluzione dello spazio post-sovietico, prima dello scoppio della crisi ucraina, si può dividere in due fasi: una prima fase di stabilizzazione dei singoli stati a seguito del crollo dell’Urss; un secondo decennio di ricomposizione diversificata dello spazio politico eurasiatico, durante il quale spinte centripete in favore di una (limitata) reintegrazione regionale si sono affiancate a un’inversa e crescente propensione filo-occidentale di molti paesi ex-sovietici, causa di forti tensioni con la Russia. In entrambe le fasi, e in maniera duratura, è emersa la problematicità delle nuove frontiere, all’origine di diversi conflitti etno-territoriali, della persistente ostilità tra alcuni stati e tra alcuni di questi e le regioni separatiste al loro interno, nonché di determinati tratti costanti della politica estera russa nell’’Estero vicino’.

La prima fase di evoluzione dello spazio post-sovietico, negli anni immediatamente successivi alla dissoluzione dell’Urss, è stata caratterizzata dall’urgenza delle élite delle quindici nuove repubbliche, Federazione Russa inclusa, di garantire la tenuta di frontiere nazionali il più delle volte mai esistite in precedenza. Con l’eccezione dei tre paesi baltici, e di quelli caucasici per il triennio 1918-21, queste frontiere non rimandano ad alcuna tradizione statuale precedente all’Unione Sovietica, e sono invece il risultato di una precisa politica sovietica delle nazionalità attuata da Stalin fino alla fine degli anni Venti. Questa politica – fondata almeno in parte sul principio del divide et impera – per la prima volta organizzò lo spazio politico eurasiatico come una Federazione, suddividendolo secondo confini spesso arbitrari in repubbliche socialiste e sub-unità federate, talvolta senza alcuna corrispondenza precisa tra gruppi etnici e territorio. Alla principale minoranza di ogni repubblica fu attribuito il titolo di ‘nazionalità sociale’, privilegi nel settore dell’educazione e l’utilizzo della propria lingua. Nei fatti, questa politica fu presto svuotata dei contenuti ritenuti destabilizzanti, il sistema istituzionale rimase fortemente centralizzato e le frontiere delle repubbliche assunsero il valore di poco vincolanti confini amministrativi. Per esempio, l’Asia Centrale, all’inizio interamente parte della Repubblica Russa, venne divisa tra il 1924 e il 1936 in cinque repubbliche. La Repubblica Federale Transcaucasica, uno dei fondatori dell’Urss, fu smembrata in tre repubbliche; il Karabakh e il Nakhichevan furono assegnati all’Azerbaigian e nel 1954 la Crimea – abitata in prevalenza da russi dopo la deportazione della popolazione tatara – fu donata da Kruscev all’Ucraina in occasione dei trecento anni della riunificazione con la Russia.

Nonostante il loro carattere amministrativo, è all’interno e talvolta a causa di queste frontiere che negli anni di crisi dell’Urss si organizzarono movimenti nazionalisti in opposizione al governo centrale. L’affermazione di un diritto all’indipendenza ex novo comportò però, allo stesso tempo, politiche a discapito delle minoranze etniche presenti all’interno delle singole repubbliche. Nel 1991 queste frontiere hanno acquisito un ruolo mai avuto né ipotizzabile in precedenza: da un lato hanno permesso che la dissoluzione di un secolare Impero multietnico avvenisse quasi ovunque pacificamente; dall’altro, hanno alimentato tensioni latenti e hanno portato alla nascita di stati spesso di limitata legittimità storica, popolati da minoranze che talvolta ancora oggi non si riconoscono nelle nuove entità.

Le regioni del Caucaso settentrionale e meridionale sono i territori tuttora attraversati dalle tensioni più numerose e violente. Il primo dei conflitti etno-territoriali si manifestò nel 1988 nell’Oblast autonoma del Nagorno-Karabakh, inserita nella Repubblica socialista sovietica azera ma prevalentemente armena, a cui seguirono, sempre nel Caucaso meridionale, i primi scontri nelle regioni di Abkhazia e Ossezia del Sud, situate all’interno della Georgia. Negli stessi anni, tra il 1990 e il 1992, un conflitto esplose anche in Transnistria, regione orientale della Moldavia popolata da una forte minoranza slava.

Come la Georgia e la Moldavia, anche la Russia di El’cin ha affrontato nei primi anni della sua esistenza una forte crisi di legittimità delle nuove frontiere nazionali, a causa di rivendicazioni autonomiste di moltissime popolazioni, tra cui i ceceni, gli ingusci, i tatari del Volga, i bashkiri, gli jakuti, i calmucchi, i mordvini. Se nel caso delle regioni del Tatarstan e della Bashkiria – per il tramite di un compromesso federale – il governo centrale riuscì a scongiurare un conflitto e la disgregazione del paese in cambio della concessione di ampie forme di autonomia, in Cecenia lo scontro è stato particolarmente violento. Nel 1991 il movimento nazionalista ceceno guidato da Džochar Dudaev dichiarò l’indipendenza, portando nel 1994 allo scoppio della prima guerra cecena, conclusasi nel 1996 con la sconfitta e la ritirata russa. A questa seguì nel 1999 un secondo conflitto, parzialmente esteso al territorio della limitrofa regione del Daghestan e dichiarato ufficialmente concluso dal governo russo nel 2009 dopo un duro intervento militare, senza la firma di alcun compromesso e senza che la minaccia di nuovi attentati terroristici ceceni (dopo quelli del 2002 al Teatro Dubrovka e dopo la strage di Beslan del 2004) sia ancora scomparsa. Il conflitto si è inoltre esteso ad altre repubbliche del Caucaso settentrionale, anche se su base non più territoriale ma essenzialmente religiosa, con il prevalere di elementi islamici radicali tra le forze della resistenza anti-russa

Nonostante l’instabilità politica interna e la debolezza internazionale di quegli anni, la politica estera russa è stata dominata già agli inizi degli anni Novanta dal timore di perdere il controllo e un margine d’influenza sull’‘Estero vicino’, tanto più in paesi instabili politicamente o nei quali i nuovi governi nazionali, sovente anti-russi, avevano attuato politiche ritenute discriminatorie nei confronti delle minoranze di etnia russa e russofone. La questione dei venticinque milioni di russi che dopo il crollo dell’Urss si sono trovati improvvisamente, da etnia dominante, a essere una minoranza più o meno osteggiata nei paesi baltici, in Moldavia, in Ucraina, deve essere vista come un problema reale. Allo stesso tempo, è un tema spesso strumentalizzato per giustificare una presenza militare nell’‘Estero vicino’ ed evitare che gli stati post-sovietici possano sottrarsi a un rapporto politico ed economico privilegiato con la Russia, e ancora di più diventare membri della Nato, come peraltro hanno fatto le repubbliche baltiche.

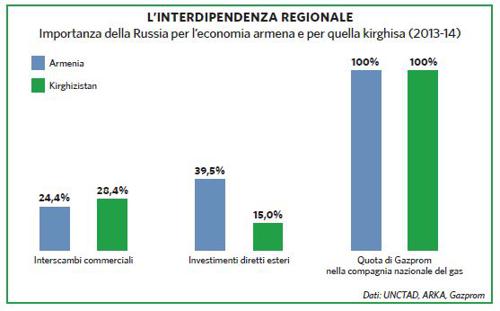

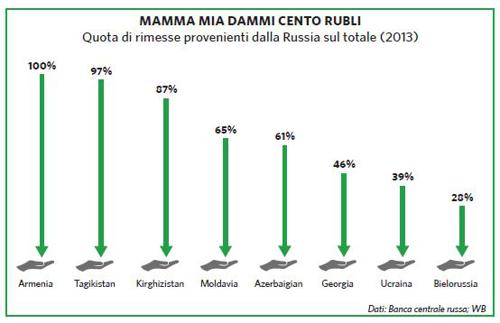

Concretamente, la presenza russa negli stati attraversati da conflitti etno-territoriali è stata garantita da una politica estera ambigua che ha portato – tramite l’invio di consistenti rinforzi talvolta mascherati da aiuti umanitari e la creazione di basi militari già dal 1992 – alla nascita dei cosiddetti ‘stati de facto’ in Transnistria, Abkhazia e Ossezia del Sud: si tratta di regioni separatiste di repubbliche post-sovietiche, sostanzialmente non riconosciute dalla comunità internazionale, che devono la loro sopravvivenza, da anni, al sostegno economico e militare di Mosca. Il caso del Nagorno-Karabakh, altra regione in cui è in corso un conflitto congelato, causa di fortissime tensioni tra due stati, è invece affrontato in modo separato. Nel tentativo di trovare una soluzione pacifica al conflitto, è stato creato dal 1992 il Gruppo di Minsk, gruppo di lavoro dell’Osce co-presieduto dalla Francia, dalla Russia e dagli Stati Uniti. D’altra parte, il mantenimento della situazione di instabilità nel Karabakh permette alla Russia di esercitare un controllo sul Caucaso meridionale in maniera indiretta ma effettiva, garantendo all’Armenia sostegno economico e la presenza di un contingente militare russo nel paese, e vendendo armi allo stesso tempo all’Armenia e all’Azerbaigian.

La crisi ucraina del 2013

Con l’avvio della prima presidenza Putin nel 2000, ma soprattutto dopo lo scoppio delle ‘rivoluzioni colorate’ in Georgia, Ucraina e Kirghizistan tra il 2003 e il 2005, le tensioni tra la Russia e alcuni paesi dell’‘Estero vicino’ sono state sempre più forti. L’insediamento in Georgia e Ucraina di governi dichiaratamente filo-occidentali, filo-europeisti e contrari a una reintegrazione dello spazio post-sovietico sotto la guida di Mosca, in effetti, si è scontrato con le priorità e la maggiore assertività della politica estera putiniana, tesa a un maggiore controllo sull’‘Estero vicino’ e all’avanzamento del progetto di Unione eurasiatica. In particolare, l’aperto sostegno delle potenze occidentali alle rivolte anti-governative a Kiev e Tbilisi – contemporaneamente all’allargamento della Nato ai paesi baltici, dell’Eu a dieci paesi dell’Europa orientale tra il 2004 e il 2007, alla creazione del programma di Eastern Partnership europea (2008) – è stata vissuta dalle élite russe come un’inammissibile e minacciosa invasione della propria sfera d’influenza nello spazio post-sovietico.

Oltre all’interruzione delle forniture di gas all’Ucraina negli inverni del 2006, del 2007 e del 2009, le tensioni sono culminate nell’agosto 2008 con l’invio di truppe russe in difesa dell’Ossezia del Sud, lo scoppio della breve guerra georgiana e il riconoscimento ufficiale russo dell’indipendenza dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia. Già allora, come oggi per la crisi ucraina, erano seguite dichiarazioni della Nato sull’intollerabilità dell’iniziativa russa e si era verificato un grave deterioramento delle relazioni tra Mosca e l’Occidente. Già allora si era in effetti parlato persino di una nuova Guerra fredda. Nei fatti, l’emergere in quegli anni di minacce globali e la conseguente priorità di una cooperazione internazionale con la Russia in tema di lotta al terrorismo, proliferazione nucleare, sicurezza energetica, hanno accresciuto lo status internazionale di Mosca e limitato le ricadute della guerra russo-georgiana. Soprattutto, in anni di crescente disimpegno statunitense dall’Afghanistan e dall’Asia Centrale, l’assoluta necessità di garantire la stabilità del Caucaso – anche a costo di rassegnarsi a una politica regionale russa più aggressiva – ha prevalso sul rischio di amplificare le ripercussioni di una disputa per regioni di piccole dimensioni, poco popolate ed esistenti de facto dagli inizi degli anni Novanta.

In sostanza, quindi, dalla fine della Guerra fredda fino allo scoppio della crisi ucraina le questioni, le tensioni e gli scontri originati dalla diversità di percezioni delle frontiere nelle repubbliche post-sovietiche erano rimasti un fatto principalmente interno allo spazio eurasiatico, con limitate ricadute internazionali. Parallelamente si osservava un rafforzamento di processi di integrazione regionale concorrenti: da un lato il progetto di Unione eurasiatica, annunciato da Putin nel 2011, dall’altro il programma di Partenariato orientale lanciato dall’Unione Europea nel 2008. Proprio in quest’ultimo ambito, nel novembre 2013 sarebbe dovuta avvenire la firma dell’accordo di associazione politica e di libero commercio con l’Ucraina.

Il giorno in cui l’ex presidente ucraino Janukovyč ha dichiarato che non avrebbe firmato l’accordo con l’Eu negoziato da anni, e che invece – considerando la disastrosa situazione economica del paese – si sarebbe rivolto agli aiuti russi e allo sconto sul gas offerto da Mosca, questo fragile equilibrio si è rotto. A seguito della sua decisione, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a fine novembre, dando inizio a mesi di dura contrapposizione politica, inducendo Janukovyč alla fuga e portando a fine febbraio all’insediamento di un governo ad interim sostenuto dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti e non riconosciuto invece dalla Russia. Da questo momento in poi, il problema della natura irrisolta delle frontiere post-sovietiche è esploso all’interno della stessa Europa, innescando la più grave crisi delle relazioni tra la Russia e l’Occidente dalla fine della Guerra fredda. Fino ad allora l’Ucraina – un paese di quarantatré milioni di abitanti nettamente diviso in due tra regioni occidentali, filo-europeiste, e regioni orientali popolate da una maggioranza di popolazione di etnia russa e russofona – non aveva dovuto realmente scegliere tra la via europea e una relazione privilegiata con Mosca. Aveva portato avanti, con una classe di governanti corrotta, una politica ambigua, oscillante tra il legame linguistico-culturale, l’interdipendenza economica e una dipendenza energetica dalla Russia, e la propensione di un’ampia parte della popolazione a entrare a far parte dell’Unione Europea. In altri termini, l’inconsistenza delle frontiere post-sovietiche ucraine, l’importanza culturale, storica, strategica dell’Ucraina agli occhi della Russia, la composizione etnica del paese e le specificità storiche della penisola crimeana e del porto di Sebastopoli, erano rimaste questioni latenti e mai pienamente affrontate.

La nascita di un governo ucraino dichiaratamente anti-russo sostenuto dall’Occidente, nonché l’approvazione parlamentare di una legge limitativa dell’utilizzo della lingua russa, hanno creato forti tensioni nel paese, in particolare in Crimea – abitata per il sessantacinque per cento da una popolazione di etnia russa – e nella regione sud-orientale del Donbass, dove sono iniziati scontri tra i separatisti filo-russi e le forze a sostegno del governo centrale. La Russia, ritenendo di doversi opporre con ogni mezzo all’ingerenza occidentale, e in parte strumentalizzando la necessità di difendere la popolazione russofona e di etnia russa in Ucraina, ha prima annesso unilateralmente la penisola di Crimea e poi iniziato a inviare supporto militare alle forze separatiste del Donbass, alimentando nei mesi una guerra civile che ha già causato la morte di migliaia di persone e che rischia di dar vita a un nuovo stato de facto, molto più grande, popoloso e significativo economicamente di quelli sinora esistenti.

Nonostante l’indubbio legame storico-culturale tra la Russia e la Crimea, che rendono questa penisola un caso unico anche rispetto alle regioni orientali ucraine, la radicalità dell’iniziativa di annettere una regione collocata all’interno dell’Europa, violando e non riconoscendo nei fatti l’integrità territoriale dell’Ucraina, è di una portata davvero dirompente. Ci si trova infatti di fronte a un cambiamento importante e potenzialmente molto pericoloso delle frontiere affermatesi dalla fine della Guerra fredda, che rischia di destabilizzare ulteriormente lo spazio politico post-sovietico e deteriorare in maniera permanente le relazioni tra la Russia e l’Occidente. Per peso demografico ed economico la Crimea e il Donbass hanno in effetti un significato assai maggiore dell’Abkhazia, dell’Ossezia meridionale e della Transnistria (che pure si trova in Europa). Queste regioni sono inoltre legate alla Russia da strette relazioni storico-culturali e linguistiche. La Russia, quindi, non solo ha annesso un territorio di un altro stato post-sovietico e ne ha sostanzialmente occupato un altro, mettendo così potenzialmente in discussione l’intero sistema delle frontiere nate dopo il crollo dell’Urss, ma lo ha fatto per ragioni etno-linguistiche oltre che storiche. Questo rende plausibile che tale scenario possa ripetersi dove vivono altre forti minoranze russofone, in particolare nel Kazakistan del nord, ma anche in Lettonia ed Estonia. Tali minoranze potrebbero non riconoscere più la legittimità del governo dei paesi in cui vivono e rivolgersi a Mosca. O essere indotte a farlo. L’annessione della Crimea alla Russia e il probabile consolidamento di un nuovo stato de facto nel Donbass fa riemergere in tutta la sua importanza la questione più che ventennale, irrisolta e forse non compiutamente né sufficientemente affrontata, delle frontiere degli stati post-sovietici, nonché l’esistenza – reale anche se non riconosciuta dalla comunità internazionale – di entità politiche de facto come fattore non irrilevante delle relazioni internazionali dei nostri giorni.

Conclusioni

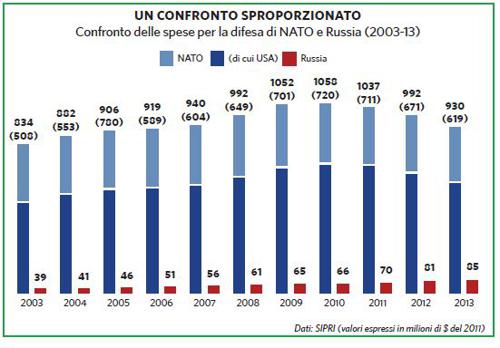

Gli avvenimenti ucraini dell’ultimo anno costituiscono realmente una seria ragione di preoccupazione per la comunità internazionale e per l’Europa in particolare. Il rischio di un’ulteriore estensione della spinta di Mosca per recuperare altri territori russofoni non è da escludere, con gravi rischi politici ed economici, sia per la Russia che per l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Il rischio che lo scontro con l’Occidente possa indurre la Russia ad avvicinarsi ulteriormente alla Cina è una prospettiva quanto mai preoccupante. Anche la riattivazione della Nato in funzione anti-russa che si sta verificando negli ultimi mesi è uno sviluppo tanto inevitabile quanto pericoloso per gli equilibri internazionali. Al tempo stesso, come in ogni crisi, esiste la possibilità di individuare soluzioni che tengano presenti gli interessi di tutte le parti, anche se ovviamente ognuna dovrebbe cedere qualcosa alla ricerca di un nuovo equilibrio, non solo territoriale ma anche e soprattutto politico ed economico.

Il Caucaso nello spazio post-sovietico

Dalla dissoluzione dell’Urss, il Caucaso si divide in una parte settentrionale, ancora parte della Federazione Russa, e in una parte meridionale nella quale sono nate nel 1991 le tre repubbliche indipendenti di Armenia, Georgia e Azerbaigian. Nonostante le divisioni tracciate dalle nuove frontiere, la Russia continua a percepire l’area caucasica come un unico sistema economico e di sicurezza, il cui controllo è visto come fondamentale e necessario a garantire il mantenimento allo stesso tempo dell’integrità territoriale nazionale russa e dello status internazionale di grande potenza. La volontà di Mosca di esercitare un’influenza sull’area è però ostacolata da diversi fattori di instabilità e dalla presenza di numerosi attori statuali concorrenti. Nelle regioni del Caucaso settentrionale sono presenti popolazioni musulmane separatiste e ostili a Mosca: è in particolare il caso della popolazione cecena, contro cui la Russia ha già combattuto due guerre nel 1994 e nel 1999. Il Caucaso meridionale, invece, non solo è una regione attraversata da numerosi conflitti etno-territoriali – e quindi da una frammentarietà su cui è difficile esercitare un controllo unitario – ma è un territorio collocato in una posizione strategica al centro del Grande Medio Oriente, ricco di risorse energetiche, che lo rendono protagonista di una forte competizione tra le grandi potenze per esercitarne il controllo.

Il progetto di integrazione eurasiatica dopo la crisi ucraina

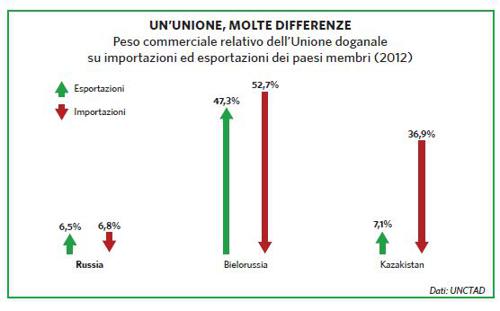

La crisi ucraina scoppiata nel 2013 ha fortemente diminuito, quantomeno nel breve termine, le probabilità di successo del progetto di Unione eurasiatica lanciato da Putin nel 2011. La proposta putiniana – ispirandosi al modello istituzionale dell’Unione Europea – mirava, e mira tuttora, a una progressiva reintegrazione a guida russa dello spazio post-sovietico. Nonostante passi in questa direzione siano stati fatti – portando alla creazione prima di un’Unione doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakistan, oggi di un’Unione economica eurasiatica di cui è entrata a far parte anche l’Armenia – il successo e la credibilità della futura Unione sarebbero dipesi in gran parte dall’ingresso dell’Ucraina, cosa che nel contesto attuale non sembra una prospettiva realistica. L’entrata dell’Ucraina, in effetti, non solo avrebbe portato a un significativo ampliamento del mercato interno all’Unione, ma avrebbe dato una dimensione realmente europea al progetto, creando basi potenziali per una competizione costruttiva tra l’Unione Europea e l’Unione eurasiatica. L’assertività della politica estera russa in Crimea e nella regione del Donbass ha inoltre indebolito l’Unione al suo interno, creando negli altri paesi membri la paura di far avanzare il progetto, con il rischio di dover cedere eccessive porzioni di sovranità a una Russia in aperto contrasto con l’Occidente e all’apparenza intenzionata a rafforzare il controllo e la sua influenza sull’‘Estero vicino’.

Per saperne di più

F. Benvenuti (2007), La Russia dopo l’URSS: dal 1985 a oggi, Carocci Editore, Roma.

A. Ferrari (2014), Il Limes Caucasico, «Limes-Rivista italiana di Geopolitica», 2, pp. 25-38.

A. Kappeler (2006), La Russia. Storia di un Impero Multietnico, Edizioni Lavoro, Roma, 2006.

A. Lieven (2104), The Ukraine Debacle, Lecture tenuta presso la Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem), 14 maggio 2014, Milano, disponibile on line: http://www.feem.it/userfiles/attach/20149151151264PublishedLieven_2014_09_15.pdf.

F. Lukyanov (2014), In Ukraine, Yanukovich Opened Pandora’s Box, Russia in Global Affairs, Moscow, http://eng.globalaffairs.ru/ redcol/In-Ukraine-Yanukovich-opened-Pandoras-Box-16634.

T. Martin (2001), The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalisms in the Soviet Union, Cornell University Press, Ithaca, Ny.

M. Rywkin (2003), Russia and the Near Abroad Under Putin, «American Foreign Policy Interests: The Journal of the National Committe on Foreign American Policy», 25, 1, pp. 3-12.

R. Sakwa (2011), Russia’s Identity: Between the Domestic and the ‘International’, «Europe-Asia Studies», 63, 6, pp. 957-975.

M. Schepp, ‘Dear to our Hearts’: The Crimean Crisis from the Kremlin’s Perspective, Spiegel Online International, disponibile on line: http:// www.spiegel.de/international/world/a-look-at-the-crimea-crisis-from-the-perspective-of-the-kremlin-a-960446.html.

D. Trenin (2001), The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization, Carnegie Moscow Center, Moscow, disponibile on line: http://jozefdarski.pl/uploads/zalacznik/7134/dmitritrenin-theendofeurasiarussiaontheborderbetweengeopoliticsandglobalization2002.pdf.

W.C. Wolhforth (2001), The Russian-Soviet empire: a test of Neorealism, «Review of International Studies», 27, pp. 213-235.

V. Zaslavsky (1997), The Soviet Union, in K. Barkey, M. Von Hagen, After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and Russian, Ottoman and Habsburg Empires, Westview Press, Boulder, Co.

Approfondimento

L’annessione alla Federazione Russa della Crimea – firmata dal presidente russo Putin il 18 marzo 2014, in seguito alla rivoluzione di Maidan che ha portato alla caduta del governo ucraino filorusso di Janukovyč e al successivo conflitto tra l’esercito ucraino e le milizie filorusse nell’Ucraina sud-orientale – riflette l’importanza strategica di quell’area che per il Cremlino coincide col suo cosiddetto ‘Estero vicino’.

Con la fine del sistema bipolare e il conseguente disorientamento geopolitico, la Federazione Russa provò a ripristinare il proprio ruolo egemone sulle ceneri dell’Urss – anche in chiave di contrasto all’espansione a est dell’Alleanza Atlantica e dell’influenza geoeconomica dell’Unione Europea – in quella vasta area geografica un tempo parte dell’impero sovietico che va dall’Europa Orientale al Caucaso fino all’Asia Centrale, e che costituisce appunto l’’Estero vicino russo’ (termine coniato all’inizio degli anni Novanta dall’allora ministro degli esteri russo Andrey Kozyrev).

Da qui i tentativi di creazione di piattaforme politiche regionali che coinvolgevano varie repubbliche ex sovietiche che si trovavano anch’esse alla ricerca di un’identità geopolitica più chiara, alcune tendenti a un riavvicinamento verso Mosca, altre invece contrarie a nuovi progetti a guida russa e nettamente filo-occidentali. Prese così vita la confederazione della Comunità degli stati indipendenti (Csi) e l’alleanza militare intergovernativa dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto); entrambi i progetti, per tensioni interne ai paesi membri e per una mancanza di coesione e strategia di fondo, non riuscirono tuttavia a porsi come eredi legittimi dell’ex superpotenza sovietica. Più recenti spazi d’integrazione post-sovietica a guida russa sono invece la Shanghai Cooperation Organization (Sco), un’alleanza militare e politica per l’area centro-asiatica a guida russo-cinese fondata nel 2001, e l’Unione eurasiatica, uno spazio economico comune regionale a guida russa che è entrato in vigore il primo gennaio 2015.

Dal crollo del muro di Berlino in poi il ruolo di attore centrale della Federazione Russa nelle varie crisi geopolitiche dell’ex spazio sovietico, conferma la centralità dell’’Estero vicino’ nella sua azione estera: dalle due guerre cecene degli anni Novanta, al caso della Transnistria del 1992 come a quello del Kosovo del 1999, passando per la breve guerra russo-georgiana del 2008 con l’indipendenza de facto di Abkhazia e Ossezia meridionale, fino alla recente crisi ucraina con l’annessione della Crimea all’interno dei confini federali russi del 2014.

Nel complesso, il pensiero strategico russo sull’’Estero vicino’ non è esclusivamente legato all’instabilità regionale prodottasi nelle aree a ridosso dell’ex limes sovietico all’indomani della disgregazione dell’Urss, ma si configura altresì come una costante della politica estera russa e della sua proiezione imperiale nelle sue varie macro-fasi storiche: zarista, poi sovietica e oggi federale.

Una politica estera contraddistinta storicamente da un approccio di tipo territoriale - differente, per esempio, da quello di tipo anglosassone che mira a controllare territori geograficamente anche lontani dal suolo nazionale - che ha costruito il suo spazio imperiale attraverso la conquista militare di territori contigui ai fluttuanti confini statali russi.

L’annessione della Crimea del marzo 2014 costituisce un caso evidente della continuità secolare di questo approccio. Difatti, nel Diciottesimo secolo, all’interno della più ampia ‘questione d’Oriente’, sia la penisola crimeana, sia l’area dell’Ucraina orientale – nota in ambito politico ed accademico russo con la denominazione settecentesca di Novorossiya – furono entrambi territori conquistati sotto il regno di Caterina II durante l’espansione militare verso sud-ovest che aveva come obiettivo primario quello di aprirsi uno sbocco sul Mar Nero. All’interno delle varie aree d’azione nell’estero vicino, la cruciale base navale di Sebastopoli, si inquadra inoltre in una più ampia visione strategica russa per l’area Mar Nero-Mediterraneo, in cui la Federazione Russa ha installato una rete di strutture e basi militari attorno a quella più strategica di Sebastopoli.

Un altro elemento rilevante del pensiero russo sull’’Estero vicino’ è quello etnico-linguistico. In base a questo principio, che lo stesso Putin ha più volte ribadito, il Cremlino ha la responsabilità di proteggere tutti i russi che vivono al di fuori dei confini federali. Questa politica ha in effetti giocato un indubbio ruolo nell’azione russa verso la Crimea in risposta alla rivoluzione di Maidan; la penisola conta infatti una maggioranza del 58,5% di etnia russa. Questo orientamento, che alcuni osservatori hanno denominato la ‘dottrina Putin’, si configura come un’ulteriore e delicata elaborazione del concetto di ‘Estero vicino’.

di Giorgio Cella

Approfondimento

La crisi ucraina e le tensioni che essa ha provocato fra la Russia e l’Alleanza Atlantica hanno riportato d’attualità il tema dell’allargamento della Nato verso est e dei limiti geografici di un’organizzazione che sempre più chiaramente si presenta e si percepisce come ‘globale’. Il processo di allargamento ha avuto inizio nei primi anni Novanta con l’ammissione della Germania Orientale dopo la riunificazione (1990), si è esteso a fine decennio a Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria (1999) ed è proseguito, quindi, prima con l’ammissione delle tre repubbliche baltiche, della Bulgaria, della Slovacchia, della Slovenia e della Romania (2004), infine con quella di Croazia e Albania (2009). Con il vertice di Bucarest (2008), la questione è stata, invece, messa ufficialmente in stand by; ciò nonostante la dichiarazione dei capi di stato e di governo confermasse in più punti la volontà di estendere la membership all’Ucraina e alla Georgia e di appoggiare la loro richiesta di ammissione al Membership Action Plan, passo che il vertice di Washington (1999) aveva reso necessario per acquisire lo status di membri dell’Alleanza.

La Russia ha guardato a questo processo con una preoccupazione che si è gradualmente trasformata in aperta ostilità. Già nel 2008, la crisi diplomatica e militare con la Georgia si è legata – oltre che alla questione della sovranità delle due repubbliche ‘secessioniste’ dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale – alla volontà di Mosca di riaffermare la sua centralità nello spazio ex-sovietico in un periodo in cui la prudenza dei vertici Nato si contrapponeva alle pressioni di Tbilisi per un rafforzamento della cooperazione politica con l’Alleanza. La frattura prodotta dal (peraltro breve) conflitto russo-georgiano non è stata sanata con il ‘restart’ voluto dall’amministrazione Obama nel 2009 e ha trovato un riflesso più o meno consapevole nelle vicende ucraine del 2014. In questo contesto, la difficile relazione di Kiev con le istituzioni occidentali non appare sufficiente a lenire i timori di Mosca; al contrario, le oscillazioni nell’atteggiamento dell’opinione pubblica e dei vertici politici ucraini concorrono ad alimentare, in Russia, il timore che decisioni ‘a sorpresa’ possano porre il Cremlino di fronte a qualche sgradito fatto compiuto.

Parallelamente, anche l’atteggiamento dell’Alleanza è andato incontro a un progressivo irrigidimento. L’interruzione della collaborazione tecnica e politica a livello di Nato-Russia Council (marzo 2014) se da una parte non ha interrotto il dialogo ad alto livello, dall’altra ha riportato le relazioni fra le parti a un livello ‘pre-restart’. Il peso assunto, in seno all’Alleanza, dai nuovi membri dell’Europa centro-orientale e dalle loro priorità di sicurezza ha concorso ad alimentare questo processo. Nella stessa direzione ha spinto la frammentazione del gruppo dei membri ‘storici’ e la crescente rinazionalizzazione delle loro agende di sicurezza. La crisi libica (2011), nelle sue dimensioni interne all’Europa e all’Alleanza Atlantica, ha fornito una chiara dimostrazione di questo stato di cose. Lo spostamento a est dell’attenzione della Nato rispecchia, in ciò, mutamenti profondi in seno all’Alleanza stessa; mutamenti che – come delinea anche il comunicato finale del vertice di Celtic Manor, con la sua rinnovata enfasi sul tema della sicurezza collettiva – paiono destinati ad avere effetti profondi e duraturi sulla sua nuova postura.

Se le ripercussioni del braccio di ferro in atto fra Mosca e Kiev hanno dato al problema particolare urgenza, il tema delle frontiere della Nato e della loro graduale estensione rispecchia, quindi, problemi più ampi. Al momento, due paesi (Fyrom/Macedonia e Montenegro) hanno siglato con l’Alleanza un Membership Action Plan, mentre un terzo (Bosnia-Erzegovina) è stato invitato a farlo dopo avere risolto alcune questioni relative ai propri assetti difensivi; la Georgia mantiene lo status di candidato in pectore ricevuto durante il vertice di Bucarest ed è attivo un programma di dialogo con la Serbia che, pur non essendo finalizzato all’adesione, mira ad approfondire la collaborazione in corso e a giungere alla stipula di un Individual Parnership Action Plan come quelli conclusi, fra il 2004 e il 2008, con Georgia, Azerbaigian, Armenia, Kazakistan, Moldova, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. Diversi sono, quindi, i possibili fronti di scontro con Mosca che – seppure in maniera non ufficiale – ha già fissato nella possibile membership di Belgrado una linea rossa il cui superamento non sarebbe più disposta ad accettare.

La dinamica degli eventi non sembra destinata a stemperare queste tensioni. Quello che è percepito come l’atteggiamento neo-imperiale di Mosca produce, in seno alla Nato, una crescente ‘domanda di sicurezza collettiva’, che consolida la posizione dei membri più esposti e ne accresce il peso contrattuale. Allo stesso tempo, le ripetute richieste di Mosca di avere comunque voce in capitolo nella gestione del processo di allargamento spingono l’Alleanza ad arroccarsi in difesa del principio della ‘porta aperta’, incarnato nell’art. 10 del Trattato di Washington. L’irrigidimento del confronto sembra spingere, quindi, le parti verso una crescente estraniazione e accrescere, all’interno dell’Alleanza, il peso dei paesi dell’Europa centro-orientale. Ciò conferisce alla questione ucraina un peso e una profondità particolari. La posta in gioco a Kiev non è solo il futuro politico del paese e delle sue relazioni con l’ingombrante vicino russo, ma anche (forse soprattutto) gli assetti di una Nato che, dopo il ripiegamento post-Afghanistan, sembra avere trovato una ragion d’essere nella riscoperta del suo core business.

di Gianluca Pastori

Approfondimento

Un confine terrestre lungo circa 4250 km separa la Federazione Russa dalla Repubblica Popolare Cinese, due paesi che come pochi si conoscono, stimano e temono allo stesso tempo. Questa frontiera è il frutto delle conquiste territoriali russe nel corso dell’Ottocento e della Seconda guerra mondiale, e nel 1929 e 1969 è stato teatro di scontro armato tra le due potenze, antagoniste sul piano ideologico e strategico nel corso della Guerra fredda. Dopo la normalizzazione dei rapporti nel 1989 e il crollo dell’Urss, questo lungo confine oggetto di secolare contrapposizione tra le due potenze è stato definitivamente stabilizzato con le concessioni territoriali russe del 1999 e del 2008. Ma le preoccupazioni di Mosca non sono terminate: sin dagli anni Novanta, questa frontiera è stata al centro del catastrofismo russo con il mito della sinizzazione della Siberia, una paranoia diffusa e generalmente strumentalizzata da parte della classe politica russa che denunciava un’invasione cinese silenziosa, non convenzionale, irreversibile e incontrollabile verso le spopolate regioni dell’Estremo Oriente russo. In realtà, questo trend non è mai stato effettivo.

Un confine che, soprattutto negli ultimi mesi, sta rappresentando la principale opportunità strategica della Russia per uscire dall’attuale crisi di isolamento internazionale: le recenti tensioni tra Mosca e l’Occidente sulla questione ucraina hanno ulteriormente accelerato la propensione del Cremlino a diversificare le proprie partnership strategiche e a spostare l’asse d’interesse russo verso oriente. Ciò ha offerto ulteriori spiragli di collaborazione strategica, politica ed economica soprattutto verso Pechino. Mosca ricorre così allo storico avversario della Guerra Fredda per uscire dalla marginalizzazione diplomatica e rafforzare un’intesa strategica capace di contrastare il vacillante predominio americano.

A livello globale, questa nuova alleanza tra le due potenze emergenti si rafforza, inoltre, all’interno del fronte Brics o nei confronti di quei partner del Medio Oriente, Africa, Oceania e America Latina che non sono propriamente vicini a Washington. Sul fronte regionale, invece, l’intesa sino-russa rafforza la concezione strategica euroasiatica di Mosca e viene attuata attraverso importanti piattaforme internazionali a carattere regionale come Apec (sul piano economico), Sco (su priorità strategiche come la lotta al terrorismo, all’estremismo e al separatismo etnico) e Cica sul piano diplomatico.

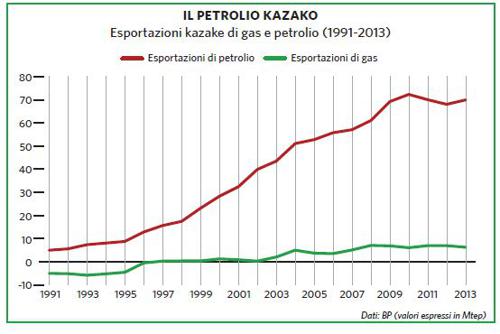

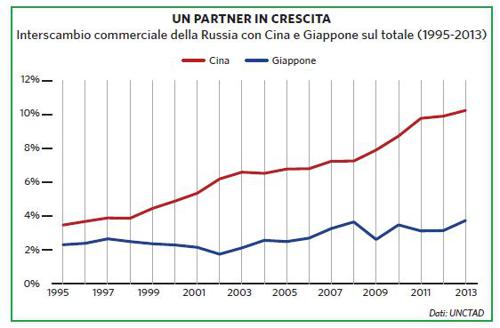

La dichiarazione congiunta nel maggio 2014 tra Putin e Xi ha rappresentato una svolta radicale nelle relazioni Russia-Cina, confermando la volontà di aumentare la cooperazione in molteplici settori come commercio (pari a circa novanta miliardi di dollari ma che potenzialmente potrebbe crescere a 200 entro il 2020), finanza (con un maggiore ruolo di yuan e rublo rispetto al dollaro), trasporti (per la realizzazione di una Tav che colleghi Mosca a Pechino in 48 ore) , difesa (come le esercitazioni navali congiunte nel Mar Cinese Orientale) infrastrutture, edilizia, ‘progetti verdi’ e, ovviamente, energia. Soprattutto a seguito della crisi ucraina, la Russia punta sulla crescente domanda energetica cinese per diversificare le proprie rotte energetiche e ottenere maggiori garanzie in una delicata fase di apparente stagflazione. L’intesa sul fronte energetico ha subito un’accelerazione determinante negli ultimi anni, con l’inaugurazione dell’oleodotto Espo (2011) che trasporta in Cina 300 mila barili di petrolio russo al giorno, l’accordo decennale (2013) che impegna Rosneft a fornire al mercato cinese 100 Mt di petrolio, e l’acquisto del 20% del progetto Novatek per Lng a Yamal da parte della compagnia cinese Cnpc (2014).

Ciò nonostante, l’accordo da 400 miliardi di dollari tra Gazprom e Cnpc nel maggio 2014 rappresenta il vero punto di svolta di una Cina che è determinata a diversificare l’approvvigionamento energetico puntando sul gas russo – rispetto all’inquinante carbone che ancora rappresenta 2/3 della produzione energetica cinese, il caro Lng e le limitate forniture da Birmania, Kazakistan e Turkmenistan – impegnandosi ad acquistare con clausola ‘take or pay’ 1000 Gcm di gas naturale entro il 2048 attraverso ‘Power of Siberia’, un nuovo gasdotto che passerà proprio per il suddetto confine, escludendo onerosi transiti presso stati terzi.

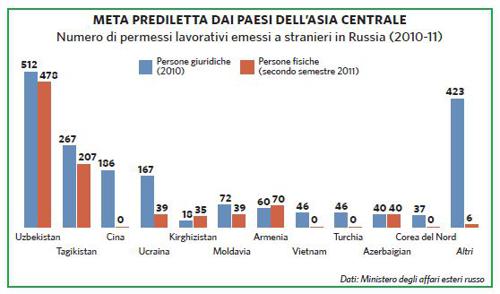

Sul piano politico la Cina rappresenta per la Russia un partner meno affidabile che sostiene le mosse del Cremlino nei limiti del proprio interesse. È stato esemplare lo sconcerto di Mosca nel constatare l’astensione cinese sull’annessione della Crimea o sulle sanzioni contro la Russia in seno al Consiglio di Sicurezza dell’Un. I due giganti, inoltre, hanno una visione diversa e competitiva dell’Asia Centrale i cui mercati vengono sempre più insidiati dagli investimenti e dalla penetrazione commerciale di Pechino, particolarmente interessata alla realizzazione della cosiddetta Silk Road Economic Belt, la nuova via della seta; mentre la Russia cerca di rilanciare la propria leadership nella regione attraverso iniziative come Csi, Csto e l’Unione euroasiatica che – nata dal successo dell’Unione doganale Russia-Kazakistan-Bielorussia del 2010 ha coinvolto anche Kirghizistan e Tagikistan – potrebbe diventare una realtà politico-economica effettiva entro il 2015.

Pechino sembra usare la partnership con la Russia per ridefinire e ribilanciare la potenza americana ma non in funzione antagonista. La definizione di un possibile assetto G-2 Usa-Cina sembra essere la maggiore preoccupazione di Mosca che teme di essere esclusa dallo scenario internazionale e vuole tornare a essere una potenza globale credibile. Sembra allora che questa nuova intesa tra due rivali strategici naturali vacilli su varie questioni e sia dettata più da una contingenza di interessi piuttosto che da una visione strategica comune.

di Riccardo Mario Cucciolla