Le Aree di sviluppo industriale negli spazi regionali del Mezzogiorno

Le Aree di sviluppo industriale negli spazi regionali del Mezzogiorno

Approcci e periodizzazione

La storia delle Aree di sviluppo industriale (ASI), sebbene fino a oggi poco frequentata, è stata affrontata da tre filiere di ricerca assai disomogenee per consistenza e rilevanza. La prima si colloca nell’alveo della storia economica e delle politiche economiche, come segmento, quantitativamente corposo e qualitativamente articolato, di un più ampio dibattito sui poli di sviluppo, sull’intervento straordinario e sulla Cassa del Mezzogiorno. In quest’ambito abbiamo a disposizione una vasta bibliografia ‒ che sin dalle origini accompagna il processo di industrializzazione nel Mezzogiorno ‒ inizialmente incentrata sulla definizione degli approcci e dei modelli teorici, successivamente sempre più ricca di analisi volte alla valutazione dell’efficacia delle politiche industriali, generalmente supportate da una costruzione articolata dell’andamento dei principali indicatori macroeconomici.

A fronte di questa densa produzione, ben più esili, sul piano quantitativo, risultano al momento le due ulteriori filiere di ricerca attraverso le quali comincia ad affermarsi una interpretazione storiografica più articolata dell’intervento straordinario in generale e in particolare della specifica vicenda dei poli e dei consorzi di industrializzazione: l’una, collocata nell’orizzonte della storia del territorio e l’altra, assai più giovane, relativa alla storia ambientale.

La seconda filiera, quella territoriale, adotta un modello d’indagine che – volendo misurare lo scarto tra il progetto e la gestione del territorio, tra le pratiche e i processi di trasformazione reali – s’intreccia con gli apporti della storia della pianificazione, oggi sempre più spesso correlata, in un rapporto circolare con la storia della programmazione economica. In questo caso l’attenzione si sposta sensibilmente verso lo studio dei Consorzi ASI in quanto enti deputati alla gestione territoriale degli insediamenti industriali. I poli, infatti, soprattutto quelli chimici e siderurgici, hanno profondamente trasformato ampi spazi di territorio meridionale, ridefinendo i rapporti che intercorrono tra l’industria, la città e le aree rurali, come pure quelli tra colle, piano e costa, e i consorzi sono stati gli strumenti attraverso cui questi processi si sono realizzati. Il ruolo dell’industrializzazione per poli, dunque, ha inciso in modo determinante sulla formazione delle gerarchie territoriali, ridisegnando intere regioni e condizionando a lungo i modelli di sviluppo dei territori coinvolti. La terza filiera, relativa alla storia ambientale, tende a coprire un vuoto storiografico piuttosto ampio. Le conseguenze ambientali degli insediamenti industriali sono state, infatti, a lungo sottovalutate dalla storiografia, in particolare da quella sui poli, il cui dibattito è stato egemonizzato dallo squilibrio Nord/Sud e dall’efficacia economica delle politiche per lo sviluppo. I pochi studi apparsi sin qui su questo tema sono stati declinati sia come storia dell’uso delle risorse (acqua, suolo e aria) sia come storia dell’inquinamento, ovvero come indagine sul ciclo risorse-produzione-scarto.

Secondo una periodizzazione a maglie larghe che tiene conto dei diversi approcci al tema, si possono individuare in questa storia tre fasi principali. La prima prende avvio dalla legge speciale su Napoli del 1904 (l. 8 luglio 1904 nr. 351), che apre la strada al tema della straordinarietà dell’intervento industriale nel Mezzogiorno e pone questioni che resteranno a lungo centrali, fino agli anni Cinquanta e all’intervento organico della Cassa. La seconda fase, dagli anni Cinquanta alla metà di quelli Ottanta, copre l’arco temporale dell’intervento straordinario e del processo di industrializzazione, con uno snodo alla fine del primo decennio, quando la legge di rinnovo dell’intervento straordinario del 1957 intensifica l’impegno statale nel Mezzogiorno, orientandolo con decisione da azioni a largo spettro rivolte a una infrastrutturazione del territorio verso una più decisa politica di sviluppo industriale. La terza fase, dagli anni Novanta al secondo decennio degli anni Duemila, pone tre problemi molto legati fra loro: deindustrializzazione e recupero, bonifica e disinquinamento dei siti dismessi; processi di riconversione produttiva delle aree precedentemente industrializzate; ruolo e risposte delle popolazioni nei confronti di questi processi. Temi questi ultimi ancora privi di un approccio storiografico compiuto.

A metà di questa periodizzazione si colloca lo snodo cruciale degli anni Settanta che segna tre passaggi essenziali, di natura culturale e istituzionale. Il primo è legato all’emergere della questione ambientale che monta all’inizio del decennio – con le elaborazioni del biologo statunitense Barry Commoner (1917-2012) sulla chiusura dei cicli, il grido d’allarme del Rapporto Meadows, Limits to growth (1972), tradotto in Italia con il titolo I limiti dello sviluppo, e la crisi energetica del 1973 – ed è rilanciata alla fine del decennio dagli incidenti di Seveso, Manfredonia e Siracusa. In questo contesto si avvia un’analisi di tipo nuovo del rapporto tra industria e ambiente, che mira a superare la prospettiva paesaggistica e territoriale, tipica della tradizione italiana, in favore di una lettura più propriamente ecologica, destinata a condizionare gli interventi dei decenni successivi. Il secondo passaggio culturale che segna il decennio concerne le politiche per lo sviluppo ed è scandito dal dibattito innescato dal volume di Arnaldo Bagnasco Tre Italie (1977). La scoperta di una ‘terza Italia’, infatti, scardina la rappresentazione dualistica della storia italiana che costituiva il retroterra teorico e culturale dell’intervento straordinario e dei poli, aprendo la porta alla riflessione sullo sviluppo locale e sul ruolo delle piccole e medie imprese, e ponendo le basi per modelli di sviluppo e gestione del territorio alternativi alla Cassa che in seguito, a partire dagli anni Novanta, si sarebbero affermati pienamente.

Infine, lungo tutto il decennio si realizza il terzo passaggio, quello istituzionale e determinante: la nascita nel 1970 delle regioni a statuto ordinario e il conseguente trasferimento di poteri e funzioni dallo Stato ai nuovi istituti attraverso i decreti delegati. L’impatto della nascita delle regioni sul processo d’industrializzazione del Mezzogiorno è forte sotto vari profili. Si pone, infatti, il problema del coordinamento amministrativo e funzionale tra Cassa e regioni, che era stato anticipato dai conflitti dispiegatisi nei decenni precedenti nelle due regioni autonome della Sardegna e della Sicilia. Molte analisi dell’intervento straordinario evidenziano l’effetto di frammentazione e disgregazione delle politiche di sviluppo indotto dall’apparire dei nuovi centri regionali e dall’ascesa di una classe politica regionale talvolta in dialettica tesa con i governi nazionali, ma soprattutto più sensibile alle pressioni derivanti da interessi localistici in conflitto con una gestione razionale delle risorse.

La ricostruzione di questa storia che di seguito si propone colloca le vicende delle Aree di sviluppo industriale dentro il quadro più ampio della storia dell’intervento straordinario e della Cassa, all’incrocio tra l’esperienza nittiana della tecnocrazia nazionale legata alla nascita dell’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) e il circuito dei saperi euroamericani sulla programmazione e sulla pianificazione. Si sofferma quindi sul dibattito coevo di matrice economica sui poli e istituzionale sulla Cassa, per poi affrontare più distesamente le domande poste dalle filiere di ricerca meno frequentate della storia del territorio e dell’ambiente, con un taglio di lettura mirato a evidenziare il rapporto tra saperi, istituzioni e territori. In questa prospettiva propone una ricostruzione del difficile confronto tra i saperi urbanistici e quelli della programmazione economica che si sviluppa nel clima politico-culturale del centrosinistra intorno al tema delle ASI, cerca di individuare in che modo la dimensione regionale teorizzata da questi saperi si incroci con l’istituzione delle regioni ordinarie, delinea i caratteri di alcune trasformazioni territoriali determinate dai poli e dalle ASI nel rapporto tra industria e città, tra costa e aree interne, e chiude sui nuovi saperi ecologici che a partire dagli anni Settanta la cultura ambientalista propone in alternativa all’approccio territoriale al tema dello sviluppo industriale.

Napoli 1904: una genealogia

Le leggi speciali varate nel periodo giolittiano per la Basilicata (l. 31 marzo 1904 nr. 140), per Napoli sempre nel 1904 e per la Calabria due anni dopo (l. 25 giugno 1906 nr. 255) rappresentarono il tentativo di ribaltare i tradizionali modi di intervento dello Stato per accorciare il divario tra Nord e Sud. Esse furono espressione di una cultura riformista, divergente dal meridionalismo classico di matrice liberista e antistatale, che sull’onda di quelle esperienze giocò un ruolo centrale nel processo di modernizzazione delle regioni meridionali, aprendo la strada al ruolo di Francesco Saverio Nitti (1868-1953) e delle tecnocrazie nittiane nelle politiche di sviluppo e nella costruzione del territorio del Mezzogiorno.

In sintonia con questa lettura, si è tornato di recente a riflettere sul carattere innovativo della legge straordinaria per lo sviluppo industriale di Napoli del 1904, collocandola all’interno della riflessione europea sugli strumenti e le politiche di industrializzazione nella fase di cambiamento contrassegnata dalla seconda rivoluzione industriale, all’incrocio tra la matrice meridionalista della vicenda nazionale e le suggestioni provenienti dalle coeve esperienze delle industrial estates anglosassoni. Ne emerge il ruolo fondativo della legge su Napoli rispetto alle successive politiche industriali italiane: si trattò, infatti, di un intervento pubblico dai caratteri originali in cui l’obiettivo di risollevare una zona povera di insediamenti produttivi, segnata da basso livello dei consumi, scarsa capacità contributiva dei cittadini, degrado dei rapporti sociali, analfabetismo diffuso e deficienza della classe politica, era perseguito attraverso la leva dell’industrializzazione indotta. A partire da questo contesto la vicenda napoletana contribuì a fare maturare l’idea che un forte protagonismo delle istituzioni pubbliche potesse invertire le modalità di sviluppo di aree territoriali deboli o caratterizzate da forti elementi di criticità (Magagnoli 2007). Più in generale la peculiarità di quell’esperienza si manifestò nella capacità di creare una legislazione che impegnava l’intervento dello Stato non soltanto sul piano delle agevolazioni doganali e tributarie, ma anche sul binario parallelo della creazione di convenienze su base territoriale, legando così il meccanismo dello sviluppo alla dimensione del territorio. In quel provvedimento, si delineava dunque, un originale sforzo di coordinamento tra politiche industriali e politiche territoriali, che avrebbe segnato modelli di intervento successivamente ripresi negli anni del fascismo e in età repubblicana.

Il tema della industrializzazione attraverso politiche di intervento pubblico straordinario ha dunque radici di lungo periodo, che non riguardano però solo il Mezzogiorno. È possibile infatti tracciare una sorta di genealogia − un filo rosso − che partendo dalla legge su Napoli si estende a tutto il territorio nazionale, attraverso le leggi speciali per le zone industriali emanate tra le due guerre. In questa prospettiva la legislazione fascista non rispose soltanto a logiche autarchiche e corporative ma si allacciò alla cultura politica di età liberale, trovando nell’IRI il luogo di raccordo tra l’elaborazione politico-culturale e gli strumenti operativi istituzionali. Possono individuarsi così tre linee di intervento dello Stato: la prima relativa all’industrializzazione dei porti, la seconda rivolta all’integrazione economica delle aree di frontiera, l’ultima riferita alle emergenze territoriali e sociali legate alle catastrofi naturali (Petri 1990).

La vicenda dell’industrializzazione del Mezzogiorno attraverso i poli di sviluppo e i Consorzi ASI ha quindi una sostanziosa e originale matrice endogena, riconducibile alla filiera del pensiero tecnocratico liberale che si inalvea nell’esperienza dell’IRI, attraverso le elaborazioni del suo ufficio studi, e che converge nel secondo dopoguerra nell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ).

Le tecnocrazie nazionali nelle reti internazionali

La riflessione sui saperi tecnici, in particolare sull’ascendenza culturale della tecnocrazia nazionale impegnata nell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, è parte significativa di questa più vasta riflessione sulla ‘genealogia’ dell’intervento e delle politiche che lo definirono. La letteratura che si è concentrata su questo tema ha posto la questione della matrice internazionale o piuttosto nazionale delle culture dell’intervento straordinario, stante il fatto che le politiche da esse scaturite furono spesso presentate, dagli stessi protagonisti, come approcci ispirati ad alcune esperienze straniere condotte nel periodo tra le due guerre, in particolar modo negli Stati Uniti o nel mondo anglosassone: per es., l’esperienza rooseveltiana della Tennessee valley authority, come modello gestionale, o quella discendente dalle disposizioni dello Special areas act britannico, come approccio urbanistico-territoriale.

Secondo alcune letture, proprio la forte continuità del progetto tecnocratico di matrice nittiana tra fascismo e primo decennio repubblicano sarebbe all’origine dell’accentuazione dei riferimenti alle elaborazioni angloamericane da parte di quel settore di cultura tecnica nazionale, artefice e protagonista di quel percorso, che giudicava politicamente inopportuno il richiamo ai provvedimenti e agli istituti creati o potenziati dal regime, in un contesto storico mutato e dominato dal desiderio diffuso di una svolta radicale (Dattomo, Intervista a Rolf Petti, «Storia urbana», 2011). Nei fatti, le politiche di ricostruzione e sviluppo del dopoguerra furono ispirate a un principio di continuità plasticamente definita da alcuni profili biografici e soprattutto da alcuni ‘luoghi’.

L’avvio del processo di rafforzamento delle élites tecniche ‒ e della loro componente nittiana ‒ si colloca infatti all’interno di quel modello alternativo di amministrazione non burocratica dotata di autonomia sia dalla politica sia dai tradizionali centri di spesa dello Stato, che si concretizzò nelle cosiddette burocrazie parallele, protagoniste di una fuga dall’amministrazione che avrebbe preso avvio già in età giolittiana e che si incarnò soprattutto durante il fascismo nell’IRI, vero baricentro delle culture tecniche nazionali impegnate nello sviluppo dell’economia. Proprio nell’IRI, infatti, a fianco di Alberto Beneduce (1877-1944), si formarono i due profili che maggiormente condizionarono l’avvio del progetto meridionalista nel secondo dopoguerra, quelli cioè di Francesco Giordani (1896-1961) e Donato Menichella (1896-1984), quest’ultimo protagonista della riforma bancaria del 1936. Furono i due tecnocrati a gestire, dopo la guerra, l’interlocuzione con la BIRS (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e a fare dello sviluppo del Mezzogiorno un tassello importante della ricostruzione del Paese.

La Cassa e l’industrializzazione del Mezzogiorno

Nel disegno di legge per la creazione di un nuovo soggetto − la futura Cassa − preposto alle politiche di sviluppo del Sud, Menichella e Giordani ripresero il modello già elaborato nel 1941 in una relazione presentata dall’IRI (di cui il primo era direttore generale e il secondo vicepresidente) al governo: vi si proponeva già, infatti, la creazione di un ente di gestione delle risorse finanziarie per l’infrastrutturazione e l’industrializzazione del Sud, dotato di funzioni discrezionali. Il nuovo progetto, destinato ad Alcide De Gasperi (1881-1954), definiva la Cassa come ente di diritto pubblico dotato di larga autonomia finanziaria e ampia libertà decisionale sulla modalità di esecuzione delle opere. Nell’idea di Menichella e di Giordani vi era infatti il modello di uno Stato multifunzionale in cui gli enti autonomi costituivano uno strumento privilegiato di intervento pubblico virtuoso, in quanto al riparo da derive stataliste e ispirato ai principi dell’azione privata. Una tale autonomia voluta a garanzia dell’efficacia del progetto tecnocratico, e supportata dal riferimento al modello delle Authorities, suscitò subito obiezioni da parte del governo, che nel testo approvato e sottoposto al Parlamento introdusse il Comitato dei ministri (nominato dal Consiglio dei ministri), come espressione di una volontà di controllo politico sull’operato degli esperti. Il disegno tecnocratico si scontrò dunque da subito con una tendenza alla politicizzazione del nuovo istituto che sottolineò una distanza dall’originaria proposta menichelliana, stabilendo significativi collegamenti con l’amministrazione ordinaria nella fase della programmazione come in quella attuativa.

Nonostante le modifiche all’originario progetto, la Cassa restò un ente significativamente autonomo che si inseriva nel quadro generale di un preciso indirizzo nazionale tipico degli anni Cinquanta (di cui ad esempio era espressione l’ENI, costituito nel 1952), in cui convivevano senza eccessive contraddizioni la scelta liberista sulla scena internazionale e soprattutto comunitaria e il dirigismo economico interno, basato su un principio di supporto e integrazione dell’iniziativa privata attraverso l’intervento pubblico. Fu questa la fase della cosiddetta preindustrializzazione, in cui l’azione della Cassa fu dettata dalla cogenza della questione agraria e si dispiegò attraverso una profonda trasformazione e infrastrutturazione dell’ambiente meridionale il cui perno fu la gestione delle acque.

Nelle letture storiografiche dell’intervento straordinario, la legge di proroga dell’intervento della Cassa del 1957 segnò l’avvio di una svolta industrialista ed è stata sovente rappresentata come un momento di discontinuità anche rispetto all’orientamento delle culture tecniche meridionaliste. Se, infatti, gli uomini coinvolti nel progetto meridionalista erano accomunati da un’idea condivisa del modello operativo e gestionale dell’ente, è anche vero che alla fine degli anni Cinquanta si manifestarono significative differenze nella concezione dell’intensità dell’intervento pubblico, attraverso il prevalere di una visione più dirigista che si affermò in contemporanea con la nascita del sistema delle partecipazioni statali.

In questo senso, la nuova politica che si aprì con il rinnovo della Cassa sembrò quasi anticipare gli orientamenti generalmente attribuiti alla svolta del centrosinistra e programmaticamente introdotti dalla Nota aggiuntiva di Ugo La Malfa del 1962. È infatti possibile distinguere tra due generazioni di tecnocrati. Della prima furono esponenti di spicco figure come quella di Menichella e Giordani di formazione laico-liberale, protagonisti della fase preindustrialista, volta a infrastrutturare e attrezzare il territorio rendendolo più attrattivo per l’iniziativa privata. Della seconda generazione fu emblematica, invece, la figura di Pasquale Saraceno (1903-1991). Antistatalista e non keynesiano, Saraceno fu teorico di un disegno di neocapitalismo pubblico fondato su un sistema di economia mista, fermo sostenitore delle partecipazioni statali, della loro fisiologica giustificazione storica e del loro ruolo attivo e qualificato nel processo di industrializzazione del Mezzogiorno, attento studioso della stretta interconnessione tra le politiche meridionaliste e le politiche economiche nazionali, tra l’economia del Sud e quella del Nord (D’Antone, in Storia del capitalismo italiano, 1997).

Da questi orientamenti, già presenti fin dalla prima metà degli anni Cinquanta all’interno della SVIMEZ, derivò l’avvio di un’azione d’ispirazione solidaristico-pianificatoria e di una gestione del problema dell’industrializzazione attenta alle finalità politiche e sociali oltre che economiche attraverso l’assunzione degli ‘oneri impropri’ da parte dell’impresa pubblica, che si manifestò già nei provvedimenti introdotti dalla legge del 1957: essi impegnavano infatti lo Stato, attraverso le aziende pubbliche, al rispetto di precise quote di investimento nel Mezzogiorno. Fu però la politica di programmazione del primo governo di centrosinistra a conferire respiro politico alla svolta solidarista e industrialista di Saraceno.

Su quest’orientamento del pensiero meridionalista si innestò in modo significativo l’elaborazione teorica dell’urbanistica riformista, protagonista in quegli anni della riflessione sul rapporto fra programmazione economica e pianificazione territoriale. Proprio quest’area di saperi, però, fu bersaglio delle critiche degli economisti liberisti, come Ferdinando Di Fenizio (1906-1974), che accusandola di privilegiare la dimensione dell’insediamento e del governo dei suoli, ne denunciarono una scarsa consapevolezza rispetto alle conseguenze monetarie della programmazione. Le analisi di matrice liberale delle politiche riformiste del centrosinistra tendevano infatti a individuare nel paradigma stesso della programmazione le radici di un progressivo abbandono delle politiche di stabilità della moneta e di rigore a causa del prevalere di logiche solidaristiche, e dunque a farne il punto d’avvio di un successivo processo di crescita ipertrofica della spesa pubblica.

L’urbanistica riformista italiana, di contro, accentuò l’interesse sull’intervento e sull’investimento pubblico a correzione degli squilibri territoriali, attingendo alla coeva esperienza europea. Questa posizione non può essere compresa se non si registra il profondo mutamento territoriale intercorso fra l’avvio della ricostruzione in Europa e la fine degli anni Cinquanta. In questo senso una contestualizzazione della politica di industrializzazione attraverso i poli di sviluppo sull’orizzonte delle reti internazionali della cultura tecnica urbanistica del secondo dopoguerra può aiutare a collocare con più precisione la svolta che si compie in Italia tra il 1957 e il 1962.

Il dibattito comunitario apertosi fra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta intorno al tema degli squilibri territoriali consente, infatti, di valutare la piena percezione da parte delle tecnocrazie europee dei problemi legati alla crescita tumultuosa dell’urbanizzazione innescata dalla golden age. La geografia dell’Europa occidentale ne fu stravolta con la formazione di quelle che furono definite megalopoli: vaste regioni urbanizzate che si estendevano senza soluzione di continuità, saldando i centri urbani in un continuum di insediamenti residenziali e produttivi. Si accentuava rapidamente, dunque, la distanza fra gli spazi regionali investiti dallo sviluppo urbano-industriale e gli spazi marginalizzati da tali dinamiche: da una parte, congestione, sovraffollamento, tensioni sociali; dall’altra, abbandono, spopolamento, invecchiamento della popolazione (Grazi 2006).

È in questo poderoso mutamento che vanno cercate le ragioni di un nuovo paradigma che si afferma anche attraverso figure come quella dell’economista francese Robert Marjolin (1911-1986). In prima linea nell’attuazione del Piano Marshall, Marjolin rivestiva ora un ruolo di primo piano nei nuovi organismi tecnici comunitari, in virtù delle esperienze maturate nell’immediato dopoguerra come quella del Plan de modernisation et d’équipement, e del lavoro condotto a fianco di Étienne Hirsch (1901-1994) e François Perroux (1903-1987), la cui teoria dei poles de croissance rappresentò un importante punto di riferimento teorico disciplinare per i meridionalisti italiani. Di fatto, l’elaborazione teorica del problema della concentrazione urbana e degli squilibri territoriali trovò nelle giovani sedi comunitarie uno spazio di elaborazione comune a partire dall’idea che, se privo di governo adeguato, come sostenne autorevolmente lo stesso Perroux, il mercato comune europeo avrebbe rafforzato le aree industriali esistenti e aggravato gli squilibri regionali. Del resto l’entità sbalorditiva delle trasformazioni territoriali in atto determinava costi imprevisti e richiedeva investimenti aggiuntivi nonché un’azione correttiva più intensa. Le sedi comunitarie divennero così luoghi centrali di circolazione del pensiero urbanistico, confermando e arricchendo le reti della tecnocrazia euroamericana.

Nell’elaborazione del tema degli squilibri, la tradizione francese del planisme si confrontò con quella del meridionalismo italiano e dell’urbanistica riformista che ne costituiva una componente essenziale. Così, come negli anni Cinquanta la SVIMEZ aveva avuto tra i suoi collaboratori i più noti economisti stranieri, anche nel decennio successivo gli orientamenti delle culture tecniche nazionali furono coerenti con il dibattito urbanistico internazionale, al quale contribuirono attivamente. La conferma del ruolo centrale della tecnocrazia meridionalista nelle reti europee arrivò negli anni Sessanta con la decisione della Commissione di scegliere come progetto pilota di una possibile politica regionale comunitaria l’area industriale Bari-Brindisi-Taranto, affidandone lo studio ai tecnici italiani che in quegli anni erano più intensamente impegnati nelle politiche di programmazione e pianificazione industriale.

A ben vedere la cultura tecnica italiana impegnata nell’intervento straordinario si mostrò al tempo stesso originale nell’approccio, fondato su una peculiare concezione del ruolo dello Stato nelle politiche di sviluppo, e in sintonia con gli stimoli provenienti dalle esperienze internazionali, che negli anni cruciali dell’intervento straordinario attinsero a loro volta al bagaglio costruito fra le due guerre. Oltre a riceverne input, la cultura tecnica italiana partecipò attivamente alle reti internazionali ‒ specie a quelle comunitarie ‒ contribuendo all’elaborazione di nuovi approcci allo sviluppo regionale, proprio grazie alle competenze maturate nell’analisi del problema meridionale, che rappresentava il più significativo caso di squilibrio regionale presente nell’Europa dei sei.

La collocazione della ‘svolta industrialista’ italiana nel quadro delle reti della tecnocrazia europea impegnate nella correzione degli squilibri, oltre a ridimensionare la significatività di una querelle sull’origine esogena o endogena dei modelli di riferimento, evidenzia la partecipazione a una rete di circolazione di saperi e progetti, e contribuisce a comprendere e contestualizzare la novità del provvedimento del 1957, che vale la pena di esaminare più in dettaglio.

Poli e ASI nella legge 634 del 1957

La l. 29 luglio 1957 nr. 634 rifinanziava la Cassa con 760 miliardi di lire ed estendeva la sua durata fino al 1965. L’obiettivo di fondo era quello di favorire l’industrializzazione del Mezzogiorno per riequilibrare i meccanismi di sviluppo fortemente sbilanciati a favore delle regioni del Nord del Paese. A tale scopo si stabiliva, come si è già sottolineato, l’obbligo per le amministrazioni statali di riservare al Mezzogiorno il 40% dei propri investimenti e l’impegno per le imprese a partecipazione statale a ubicarvi almeno una quota del 60% dei loro nuovi insediamenti, e comunque non meno del 40% di quelli eseguiti. La legge prevedeva inoltre la costituzione di consorzi promossi da comuni, province, camere di commercio e altri enti interessati, che avrebbero dovuto favorire nuove iniziative industriali in determinate zone attraverso l’allestimento di infrastrutture e servizi necessari al loro funzionamento, ai cui costi poteva provvedere la Cassa con un contributo non superiore alla metà della spesa corrente. I consorzi avrebbero regolato l’insediamento industriale attraverso appositi piani regolatori. La legge prevedeva inoltre un corposo sistema di incentivi di tipo finanziario, creditizio e fiscale rivolto soprattutto alle piccole e medie imprese, che, se ubicate nei comuni con popolazione inferiore ai 75.00 abitanti (estesi a 200.000 con la l. 18 luglio 1959 nr. 555), avrebbero fruito di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 20%. Inoltre si prevedevano incentivi finanziari, che aggiungendosi alle esenzioni fiscali già esistenti, avrebbero moltiplicato i vantaggi della localizzazione.

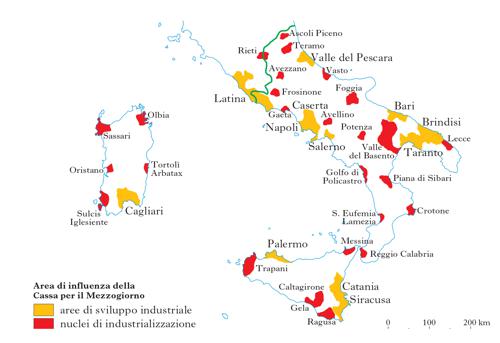

Le condizioni e i requisiti minimi per l’individuazione delle aree furono demandati alla successiva legge 555 del 1959 e furono regolamentati, nel frattempo, da circolari ministeriali nelle quali si individuava una doppia tipologia di insediamento industriale su base dimensionale, distinguendo tra aree e nuclei di industrializzazione in relazione a una maggiore o minore predisposizione del territorio alla presenza dell’industria. Le direttive per la redazione dei relativi piani regolatori furono definite con la circolare del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno del 9 marzo 1961 nr. 2356.

Dal punto di vista delle gerarchie istituzionali i consorzi dipendevano finanziariamente dalla Cassa del Mezzogiorno e politicamente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, che si avvaleva di due organi consultivi: la Commissione tecnica per le aree di sviluppo industriale, con compiti di verifica dello statuto e di controllo sui requisiti minimi delle aree e sulla loro perimetrazione; la Commissione per i piani regolatori territoriali delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, per la funzione di approvazione dei piani regolatori.

L’idea dei poli di sviluppo, che si concretizzò con la nascita dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, si basava su tre capisaldi. Il primo era ottenere con l’insediamento di industrie motrici un punto di irradiazione, una spinta propulsiva e diffusiva nel territorio, capace di moltiplicare gli insediamenti, creare integrazione orizzontale e favorire l’indotto. In questa logica, si riteneva necessario ‒ ed è questo il secondo punto ‒ concentrare l’intervento su pochi poli regionali, individuati selezionando, secondo parametri socioeconomici e demografici, aree già in possesso dei prerequisiti essenziali, nelle quali l’intervento pubblico potesse innestare un ulteriore processo di industrializzazione. Infine il terzo punto era quello di offrire preventivamente aree attrezzate con infrastrutture e servizi per attrarre le imprese, agevolandone le economie esterne. Alla base del progetto c’era l’idea che il ruolo dei poli attraverso le industrie motrici fosse quello di promuovere la piccola e media impresa, intesa come soluzione più adatta a favorire la piena occupazione mediante il combinato effetto di basso investimento di capitale/alta occupazione. L’elemento che caratterizzava la legge consisteva nell’offrire un dispositivo normativo che sommava gli obblighi degli investimenti dello Stato e delle imprese pubbliche con il doppio sistema, pensato a favore dei privati, delle convenienze economiche per mezzo degli incentivi e dei vantaggi territoriali della localizzazione attraverso le infrastrutturazioni.

Il tradimento dei presupposti: cattedrali nel deserto

Fin dalla istituzione dei primi consorzi emersero alcune delle contraddizioni che erano già implicite nella legge istitutiva e riflettevano il mancato scioglimento di nodi teorici e politici ben presenti nel dibattito degli anni Cinquanta.

La prima contraddizione era alimentata dal permanere di una concezione delle politiche di insediamento basata su una visione diffusiva dello sviluppo e su un sistema di agevolazioni a pioggia risalente alla prima legislazione Togni del 1949 per l’istituzione di zone industriali (Dattomo, La legge 634/57, «Storia urbana», 2011). Questa logica contraddiceva la concezione dei poli per cui lo sviluppo doveva essere il prodotto irradiato da una scelta insediativa selettiva e concentrata, in grado di creare indotto. L’orientamento diffusivo, orizzontale e indiscriminato si perpetuava, nella nuova legge, attraverso la distinzione tra aree e nuclei: infatti mentre le prime davano luogo a iniziative di concentrazione in poche grandi aree strutturalmente omogenee, i secondi favorivano iniziative di dispersione puntiforme. Se il legislatore giustificava tale dualismo con l’argomento di garantire la libertà insediativa dell’imprenditore e con la volontà di non escludere a priori intere regioni dalla possibilità di uno sviluppo industriale, nei fatti questa scelta contraddiceva la logica della polarizzazione e, in definitiva, indeboliva la capacità propulsiva dei poli. Di fatto la dottrina giuridica coeva riconobbe che i nuclei di industrializzazione erano il prodotto del compromesso tra le nuove aree industriali e le vecchie zone industriali del 1949 con cui questi ultimi finirono per identificarsi.

Fu su questo quadro normativo, già di per sé contraddittorio, che s’inserirono le pressioni politiche clientelari degli interessi locali, attraverso le tipiche forme della contrattazione politica verticale (tra periferia e centro) e del conflitto orizzontale (tra enti territoriali) per l’accaparramento di risorse messe a disposizione dallo Stato. Le spinte degli interessi locali concentrati nei consorzi, grazie anche alla sponda normativa, portarono alla moltiplicazione, spesso irrazionale, delle scelte localizzative, determinando una dispersione degli investimenti che nel giudizio delle letture coeve più critiche, come quella di Sandro Petriccione, finì col vanificare nella pratica il paradigma teorico della concentrazione. Nei fatti l’idea di creare pochi poli su poche direttrici strategiche fallì: nel 1966 erano state già istituite 16 aree e 26 nuclei industriali.

Una seconda rilevante contraddizione della legge nasceva dalla incoerenza tra una impostazione originaria della norma che finalizzava il sistema degli incentivi e delle agevolazioni verso la piccola e media impresa e l’emendamento, inserito in sede di dibattito parlamentare nel corpo del provvedimento, che imponeva l’obbligo di quote di investimento per l’impresa pubblica, spingendo di fatto verso l’insediamento dell’industria di base siderurgica e chimica, coerentemente con l’impostazione di quel settore di cultura tecnica e politica che, come si è visto, già dagli anni Cinquanta puntava sul ‘sistema IRI’ e sulle partecipazioni statali come volano dello sviluppo del Mezzogiorno (De Benedetti 2013). Ne conseguì un progressivo slittamento della normativa a favore della grande industria di base che assunse carattere strutturale con la nascita dei governi di centrosinistra

Un primo caposaldo della legge che venne cambiato fu quello del sistema degli incentivi che si spostò progressivamente dalla piccola e media impresa verso i gruppi monopolistici pubblici e privati (Del Monte, Giannola 1978). Questo percorso avvenne inizialmente attraverso il meccanismo adottato dai grandi gruppi di scorporare in più impianti produttivi di dimensione media un unico stabilimento, intestandone la proprietà a più società, in modo da restare dentro i parametri di finanziamento pensati a favore della piccola e media impresa. Le leggi che seguirono (l. 26 giugno 1965 nr. 717 e l. 6 ott. 1971 nr. 853) permisero la concentrazione degli incentivi a favore delle grandi imprese.

Un secondo caposaldo che nel tempo venne meno fu quello di offrire preventivamente le aree attrezzate con infrastrutture e servizi. Uno snodo iniziale di passaggio in questa direzione fu la l. 29 sett. 1962 nr. 1462, che aumentò il contributo per le opere infrastrutturali nelle aree e nei nuclei all’85%, estese il vantaggio del fondo perduto dal 20 al 25%, e mutò la natura dei soggetti beneficiari ampliando la platea alle imprese di qualsiasi dimensione, seppure entro il limite di sei miliardi di investimenti. A partire da questa normativa, e poi sempre più diffusamente con la legge 717 del 1965 e con le politiche della contrattazione programmata di fine anni Sessanta, si applicò una politica di finanziamento delle infrastrutture ex post e non preventiva, finalizzata alle esigenze specifiche delle singole industrie e non dell’area in quanto tale, determinando «sotto la pressione degli interessi, un progressivo trasferimento allo Stato di tutti i costi delle infrastrutture nell’ambito dei Consorzi industriali» (Petriccione 1976, p. 37).

Le maggiori polemiche si incentrarono sul dato strutturale e politico della predominanza, in fase attuativa, degli insediamenti della grande industria di base che, coniugato alla mancata funzione propulsiva nella creazione di un indotto locale, si incarnò nell’immagine delle cattedrali nel deserto.

La letteratura sull’argomento mostra che la maggior parte dei gruppi che si insediarono nei territori ASI avevano una forte integrazione verticale con la casa madre, spesso localizzata al Nord, e una debole integrazione orizzontale col territorio. Da ciò derivarono molte delle difficoltà a stimolare economie di agglomerazione e a svolgere quella che doveva essere la funzione primaria di generare indotto nelle aree di insediamento, a monte e a valle del processo produttivo dell’industria motrice. Il caso della siderurgia di Taranto, per es., evidenzia come la Finsider abbia integrato le lavorazioni dello stabilimento pugliese con quelle di Cornigliano in Liguria, determinando un ampliamento delle dimensioni dell’impianto, ma limitando la capacità di creare indotto. Risultati analoghi sono riscontrabili nel settore petrolchimico in cui la trasformazione dei prodotti dell’industria di base siciliana fu realizzata in area padana. Mentre i migliori risultati di integrazione orizzontale si verificarono nel settore metalmeccanico (Cerrito 2010).

La critica di Sandro Petriccione alla politica dei poli, apparsa alla metà degli anni Settanta, si basava proprio sulla radicale confutazione dell’idea che l’insediamento dell’industria di base potesse favorire la nascita di indotto industriale. La sua analisi metteva in evidenza come gli impianti di base, siderurgici e chimici, avessero bisogno, sia per l’importazione delle materie prime, sia per l’esportazione di semilavorati alle industrie intermedie, di rapporti con il mercato nazionale e internazionale: per questo essi non generavano quasi nessun legame con l’attività della zona in cui erano ubicati, se non per i lavori di costruzione e di manutenzione. La convinzione teorica era che le industrie di trasformazione dei prodotti di base si sarebbero localizzate nella vicinanza degli impianti, ma ciò non teneva conto del fatto che lo sviluppo dei sistemi di trasporto rendeva meno rilevanti le economie di agglomerazione (derivanti dalla vicinanza fisica degli impianti) e preferibile l’ampliamento delle unità produttive già collocate a Nord. Contemporaneamente Petriccione stigmatizzava il rovesciamento dei presupposti fondamentali della legge sui Consorzi delle ASI che, nati con la finalità di favorire l’insediamento della piccola e media impresa, finivano per essere utilizzati soprattutto dalla grande industria di base e dalle imprese a partecipazione statale, come strumento per accedere ai finanziamenti della Cassa.

Le posizioni di Petriccione erano espressione di un più vasto fronte critico nei confronti della politica dei poli che si consolidò alla metà degli anni Settanta, quando si fece più forte la delusione rispetto alle aspettative di integrazione tra industrie motrici e industrie locali e sulla capacità di generare indotto, stabilizzando un processo generale di sviluppo. A una prima fase fondativa, che va dalla seconda metà degli anni Cinquanta all’inizio degli anni Settanta, accompagnata da un ciclo favorevole che facilitò le politiche di riequilibrio attraverso l’allocazione delle risorse nel Mezzogiorno, seguì una seconda fase, dalla metà degli anni Settanta agli anni Ottanta, segnata dalla crisi del 1973, dal ridimensionamento della grande industria chimica e siderurgica e dall’inversione del ciclo dell’economia nazionale e internazionale: fu in questa congiuntura che, mentre si consolidava il giudizio negativo sui poli, si ripropose come prioritario il tema della crescita dell’economia settentrionale (Cerrito 2010).

Uno sguardo lungo sulla vicenda dei poli

La polemica di quegli anni sui poli di sviluppo rimanda alla distinzione, radicata nel dibattito degli anni Ottanta e Novanta, tra un giudizio positivo sulla prima fase dell’intervento straordinario (quello della riforma agraria, dei prerequisiti, delle infrastrutture e della preindustrializzazione) e uno più critico sulla seconda fase dell’industrializzazione (a partire dalla legge di rinnovo della Cassa e di istituzione dei consorzi fino alla chiusura dell’intervento straordinario). In questa seconda fase l’intreccio fra le politiche dell’impresa pubblica e le politiche meridionaliste portò a trasformare in modalità stabili d’intervento pubblico gli strumenti della straordinarietà, determinando esiti caratterizzati dal radicarsi delle pratiche clientelari, dall’affermarsi dell’uso privatistico delle risorse statali e dal mancato innesco di virtuosi processi di sviluppo, da alcuni ritenuti interni alla fisiologia del sistema delle partecipazioni statali, da altri patologici per l’intromissione invasiva del sistema dei partiti (Storia del capitalismo italiano, 1997).

Malgrado questi fattori distorsivi, recenti analisi di lungo periodo sul divario Nord-Sud, attraverso l’uso di indicatori economici e sociodemografici, hanno individuato negli anni fra il 1950 e il 1975 l’unico periodo della storia nazionale a partire dall’Unità in cui la distanza tra le due aree del Paese si ridusse, producendo un processo di convergenza tra di esse. Tra i fattori che determinarono questa svolta, oltre al ruolo favorevole del ciclo economico e ai massicci processi migratori, tali analisi mettono in evidenza: il ruolo centrale delle politiche meridionaliste nel determinare l’aumento degli investimenti, l’ampliamento della base industriale e l’intensificazione del processo di accumulazione nelle regioni del Sud. Fu nel complesso un ciclo positivo venticinquennale che si aprì con l’istituzione della Cassa e si chiuse alla metà degli anni Settanta, quando il divario si riaprì e approfondì (Daniele, Malanima 2011). Questa svolta è segnata sul piano economico dalla crisi energetica internazionale e su quello istituzionale dall’entrata in scena delle regioni a statuto ordinario le cui classi dirigenti, portatrici di interessi divergenti e talvolta strettamente localistici, avrebbero premuto per sottrarre alla Cassa spazi decisionali e operativi, compromettendone l’efficacia e contribuendo al declino dell’intervento straordinario e del processo di industrializzazione da esso innescato.

Una lettura che fermi lo sguardo sulla vicenda dei poli tra gli anni Settanta e Ottanta non può che rilevarne uno stato di crisi. Uno sguardo lungo in avanti ‒ come quello che ci propone Elio Cerrito ‒ ci permette invece di considerare gli effetti dell’insediamento industriale in un tempo che travalica la congiuntura dell’intervento straordinario, della storia della Cassa e delle successive politiche dello sviluppo locale, per arrivare agli esiti della fine del primo decennio del Duemila. Alla luce dei risultati odierni emerge il profilo di una realtà industriale non omogenea caratterizzata da forti elementi di criticità ma anche da aspetti positivi. La politica dei poli, se per un verso ha prodotto «insediamenti deboli di per sé, per carenze del progetto o del modo in cui si sviluppò, incapaci di esercitare un forte effetto propulsivo per debolezza intrinseca», dall’altro ha consegnato al presente «insediamenti che hanno registrato un successo industriale» (Cerrito 2010, p. 625), che si distinguono per il carattere tecnicamente avanzato di molta parte degli impianti e che sono stati capaci nel lungo periodo di diventare centri vitali attrattivi di investimenti. Essa ha così permesso la diffusione e il radicamento della grande impresa di base nel Mezzogiorno, con livelli di produttività non inferiori a quelli del Settentrione, tanto da rappresentare agli inizi del 21° sec. un comparto fondamentale delle politiche industriali nazionali. La politica dei poli ha inoltre contribuito alla internazionalizzazione dell’economia del Sud e ha generato nel lungo periodo un aumento dei redditi e dei consumi, innestando processi di modernizzazione nelle aree in cui è stata adottata.

Un bilancio di questo tipo sulla storia dei poli, per alcuni versi positivo in chiave di ricaduta delle politiche industriali sui processi di sviluppo economico, non tiene però conto di altri due aspetti fondamentali per una valutazione complessiva di carattere storico. In primo luogo tralascia l’impatto che gli insediamenti hanno prodotto sul territorio ridefinendone i paesaggi, le forme, le relazioni spaziali, le gerarchie rispetto alle aree rurali e urbane; in secondo luogo non valuta le conseguenze ambientali della presenza industriale in termini di inquinamento e di consumo delle risorse. Il caso di Taranto è, per molti versi, emblematico di questa contraddizione: le sue radici nell’esperienza dei poli agli inizi degli anni Sessanta ne fanno, cinquant’anni dopo, da un lato un caposaldo dell’industria siderurgica nazionale, dall’altro un territorio in profonda crisi ambientale.

Una storia dell’industrializzazione e dei poli di sviluppo può, dunque, ripartire dalle acquisizioni consolidate della storiografia economica e di quella sull’intervento straordinario per affrontare i punti lasciati ancora scoperti nel campo della storia del territorio e dell’ambiente, nonché dalle domande sul ruolo svolto dall’incontro tra la complessa macchina amministrativa della Cassa e la nascita delle nuove istituzioni regionali. Al centro di questa storia si trovano le ASI, intese come istituzioni di governo del territorio, luogo d’incontro tra pubblico e privato, tra saperi esperti e politica, tra programmazione economica e pianificazione territoriale, tra discipline urbanistiche, economiche e giuridiche. È così possibile porsi una prima serie di domande. Quali gruppi intellettuali e quali classi dirigenti le ASI riuscirono a mobilitare sul tema del rapporto tra pianificazione territoriale e programmazione economica? Come i piani dei Consorzi ASI contribuirono a ridisegnare il rapporto tra aree urbane e territori dell’industrializzazione, tra la costa e le aree interne del Mezzogiorno? Come l’azione dei consorzi definì gli spazi regionali nel Mezzogiorno e come interagì con la nascita delle regioni istituzionali? Come, infine, si propose la questione ambientale nelle aree di industrializzazione e quali nuovi saperi promosse?

Programmazione economica e pianificazione urbanistica: un difficile incontro

Nel 1960 Francesco Compagna (1921-1982) poneva l’attenzione sulla necessità di una profonda integrazione tra competenze amministrative, economiche e urbanistiche nella definizione delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno (La pianificazione urbanistica del Mezzogiorno, a cura di F. Compagna, 1960). Egli ricordava, riprendendo alcune riflessioni di Giorgio Ceriani Sebregondi (1916-1958), che spesso gli urbanisti avevano assunto un errato atteggiamento egemonico e ‘demiurgico’ nei confronti degli altri saperi disciplinari, pretendendo di farsi essi stessi economisti, sociologi e agronomi, ma che l’esigenza di coordinamento fra gruppi tecnico-professionali diversi rimaneva un obiettivo centrale per innescare processi complessivi di sviluppo. Il tema della localizzazione industriale posto all’ordine del giorno dalla nuova legge del 1957 diventava in questa prospettiva una importante occasione per affrontare in modo nuovo l’esigenza di un coordinamento tra piani di sviluppo urbanistico e piani di sviluppo economico, mettendo in connessione le diverse culture che si interessavano del territorio.

Compagna intercettava un dibattito, abbastanza ampio negli ambienti del nuovo meridionalismo, sulla difficile integrazione tra la programmazione economica e la pianificazione territoriale e anticipava le norme del regolamento Criteri e direttive per la redazione dei piani regolatori territoriali delle Aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, emanato nel 1961 dal Comitato dei ministri del Mezzogiorno a completamento del processo legislativo sulla istituzione delle ASI. Il regolamento infatti codificava la necessità che, nella redazione dei piani delle aree e dei nuclei, le previsioni di sviluppo dovessero tenere conto delle potenzialità del territorio preso in considerazione e che il piano dovesse tradurre le ipotesi di sviluppo in misure di intervento economico coordinate con la sistemazione territoriale.

Nel dibattito coevo ci fu una sostanziale convergenza nel riconoscere che i piani regolatori dei consorzi rappresentavano un importante tentativo di far dialogare urbanisti, economisti, sociologi, agronomi, geologi, esperti in scienze statistiche e tecnici industriali, intorno a un progetto di pianificazione che fosse insieme economica e territoriale, pensata in un rapporto di reciproca e stretta interdipendenza e di condizionamento. Le grandi tecnostrutture incaricate di produrre la maggior parte dei piani, la Tekne, l’Italconsult, la Cegos-Italia, la General Piani, si attrezzarono attraverso équipes di studiosi di diversa provenienza disciplinare legati sia all’impresa privata sia alla consulenza pubblica, mettendo in circuito conoscenze ed esperienze diverse.

Un orientamento comune riconosceva nella politica di programmazione e di riequilibrio, inaugurata dalla Nota aggiuntiva di La Malfa al bilancio del 1962, dal Rapporto Saraceno del 1963 e più in generale dai governi di centrosinistra, la cornice culturale entro cui articolare il dibattito scientifico disciplinare, come dimostrano gli interventi che furono al centro del Congresso dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) tenutosi a Milano nel 1962. In quell’occasione si confrontarono due posizioni. La prima fu sostenuta da Ludovico Quaroni (1911-1987) e Pasquale Saraceno. Sia l’urbanista che l’economista ritenevano che le due scienze dovessero convergere ma rimanere separate e che nel processo di pianificazione generale la programmazione economica doveva precedere quella urbanistica. Per gli urbanisti questa posizione aveva lo scopo di definire uno specifico disciplinare, un ambito esclusivo di intervento nella regolamentazione dello spazio, mentre per gli economisti aveva il vantaggio di individuare una priorità operativa, ma anche gerarchica, del loro sapere. La seconda posizione fu sostenuta da Giovanni Astengo (1915-1990), il cui riferimento teorico era la Regional science di matrice anglosassone, che sosteneva invece la necessità di una piena integrazione teorica e operativa tra le due discipline.

Nello specifico, Astengo articolava diverse modalità di integrazione in relazione alla dimensione degli spazi su cui si interveniva: per cui a livello comunale l’urbanistica prevaleva sull’economia, a livello regionale le due discipline si incontravano in equilibrio, a livello nazionale invece prevaleva l’economia.

Tra gli economisti, Siro Lombardini proponeva uno schema dei rapporti tra urbanistica ed economia similmente tripartito in relazione all’ampiezza degli spazi (Romano 1980). Secondo questi modelli lo spazio regionale si presentava come il più idoneo all’integrazione delle due discipline. Non a caso il dibattito sul confronto tra i due saperi si sviluppò soprattutto in relazione alle politiche di industrializzazione del Mezzogiorno incentrandosi sul tema della dimensione regionale della pianificazione.

Gli scritti di Marinello Marinelli, segretario della Commissione per i piani regolatori territoriali delle Aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, e gli Atti del Convegno di studi tenuto a Napoli nel maggio 1963 organizzato dal Formez sul tema I consorzi industriali e i piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione, rappresentano due documenti importanti di questo dibattito. Marinelli notava come tutti i programmi economici prodotti dal dopoguerra in poi (sviluppo siderurgico, ricerca del metano, dodicennale agricolo, costruzione delle case per lavoratori, INA Casa, piano scuola, piano per le autostrade, piano verde, programmi di investimento per le partecipazioni statali) avevano individuato il territorio come mero supporto fisico delle iniziative economiche, e intravedeva nel Piano di rinascita sarda e nei piani decennali della Cassa del Mezzogiorno gli unici esempi in cui gli aspetti territoriali erano stati presi in considerazione in funzione di un programma di sviluppo.

Marinelli denunciava, nella cultura italiana del periodo, la presenza di poche tracce di «un coordinamento tra programmi economici e piani urbanistici» (1966, p. 11), sostenendo che nei piani economici le localizzazioni avevano avuto scarsa rilevanza, tanto quanto nelle scelte urbanistiche le valutazioni della programmazione economica erano state disattese o ignorate. Più in generale la sua analisi evidenziava che la sistemazione del territorio non era considerata come elemento costitutivo della programmazione economica ed era rimasta invece dominio dei saperi urbanistici e dei piani da essi prodotti. Inoltre nella cultura urbanistica rimaneva centrale la dimensione urbana, incardinata sul piano regolatore comunale, mentre stentava ad affermarsi un livello di pianificazione di area vasta che pure era individuata dalla l. 17 ag. 1942 nr. 1150 nei Piani territoriali di coordinamento, ma che era rimasta del tutto inattuata. Ne conseguiva, secondo Marinelli, un limite profondo per cui mentre «i programmi economici non si preoccupano di impostare anche un’azione di sistemazione del territorio», i piani urbanistici «se urbani, risultano inidonei a risolvere i complessi problemi delle città moderne per il loro ambito territoriale troppo angusto, e se territoriali, non riescono a diventare operativi» (p. 11). In questa prospettiva i piani ASI per un verso affrancavano la pianificazione urbanistica dalla dimensione prettamente urbana, proiettandola verso una regionale, per un altro la coniugavano strutturalmente ai programmi di sviluppo economico.

Il nodo del rapporto tra i due tipi di pianificazione animò, durante il Congresso di Napoli del 1963, una parte centrale del dibattito nel quale intervennero, oltre a Marinelli, Carlo Turco dello IASM (Istituto per l’Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno), urbanisti come Corrado Beguinot e Luigi Tocchetti ed economisti come Lombardini, ai tempi membro dell’IRES (Istituto Ricerche Economico Sociali) piemontese. In quell’occasione Carlo Turco ribadiva che «la pianificazione territoriale prevista per le Aree di sviluppo industriale per i Nuclei di industrializzazione è il primo caso in cui si cerca di integrare quella che è la pianificazione economica con quella che è la pianificazione urbanistica» (I consorzi industriali e i pani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione, 1963, p. 33). Ma soprattutto la relazione inaugurale di Franco Fiorelli della SVIMEZ metteva in stretta relazione il ruolo del processo di pianificazione territoriale e industriale nel Mezzogiorno, attraverso le aree e i nuclei, con gli obiettivi di riequilibrio legati alla svolta riformatrice segnata dalla nascita del Comitato nazionale per la programmazione economica, individuando un limite di questo passaggio nel difetto di coordinamento tra la pianificazione delle ASI e la programmazione regionale e nazionale.

In questa prospettiva sarebbe stato necessario definire in anticipo «le grandi direttive di sviluppo del Mezzogiorno» e stabilire i «grandi campi di gravitazione regionale entro i quali individuare», con diverse scale di concentrazione, la localizzazione delle aree e dei nuclei (p. 4). Per Fiorelli i nuovi comprensori «che vengono chiamati poli di sviluppo o città regione» con funzioni e ruoli diversi dovevano qualificare «in senso regionale la stessa problematica meridionalista» (p. 4). L’individuazione dei Consorzi ASI come comprensori su cui far leva per le politiche di pianificazione territoriale a livello regionale, proposta da Fiorelli, poneva un tema che sarebbe rimasto centrale nel dibattito di tutti gli anni Sessanta fino alla istituzione delle regioni ordinarie. La pianificazione di un’area vasta regionale e le sue relazioni con la programmazione economica nazionale diventavano così la cornice entro cui inserire le riflessioni tecnico-disciplinari di matrice urbanistica centrate sui caratteri territoriali dello sviluppo.

Così, mentre per un verso all’interno del dibattito economico, con la chiusura della Commissione Papi e l’istituzione (1962) della Commissione nazionale per la programmazione economica, prevaleva una visione normativa e finalistica di matrice solidale e cristiano-sociale della programmazione su una meramente indicativa e orientativa di matrice neoliberale, per un altro verso, all’interno del dibattito urbanistico, l’affermarsi del tema della città-regione e dei poli ASI, come comprensori regionali dello sviluppo, spingeva verso un superamento della visione urbanocentrica e un ampliamento della scala di intervento, che aiutava l’avvicinamento tra le culture della pianificazione del territorio e quelle della programmazione normativa.

Questo incontro emerge con chiarezza dal confronto tra due documenti pubblici che hanno segnato la storia della programmazione in Italia, il Piano Vanoni del 1954 e il Rapporto Saraceno del 1963. Il salto di qualità tra il primo e il secondo documento sta nel passaggio da un’idea astratta del territorio come mero supporto da colmare attraverso la localizzazione di insediamenti a una lettura in cui la centralità dei fattori economici è pensata in stretta connessione con le trasformazioni territoriali. Il nesso tra sviluppo economico e condizioni del territorio diviene dunque requisito essenziale di una corretta prassi programmatoria perché «un assetto urbanistico razionale rappresenta il punto di arrivo ottimale di un programma di sviluppo» (P. Saraceno, Rapporto del vice presidente della Commissione nazionale per la programmazione economica, 1963, p. 228).

Qualche anno dopo Manin Carabba (1977, p. 35) coglieva nel Rapporto di Saraceno la presenza del ruolo dell’urbanistica come un’importante novità, mentre Lombardini (1967, p. 68) giudicava ancora «insufficiente» l’attenzione prestata a quei temi. L’indicazione più netta venne però da Bruno Zevi (1918-2000), segretario generale pro tempore dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) e membro della Commissione nazionale per la programmazione economica su nomina del ministro Fiorentino Sullo (1921-2000), che individuò in quella esperienza di lavoro «un chiaro riconoscimento che l’urbanistica non costituisce una conseguenza o un aspetto settoriale o una meccanica proiezione sul territorio del piano economico, ma uno strumento di verifica a tutti i livelli a cominciare da quello della stessa formulazione del piano» (Renzoni 2010, p. 156). In sede di riflessione storiografica è stato notato che con il Rapporto Saraceno «la città e il territorio entrano a pieno titolo nel discorso pubblico sulla programmazione» e diventano temi centrali della discussione sul futuro del Paese (p. 156).

I territori dell’industrializzazione: piani globali per lo sviluppo

In quegli anni il dibattito disciplinare sul ruolo dei piani dei consorzi delle aree e dei nuclei di industrializzazione fu ampio e vide confrontarsi due tendenze di fondo. La prima, che si potrebbe definire minimalista, sosteneva la dimensione settoriale e la funzione di mera sistemazione dei piani ASI, auspicando un semplice coordinamento tra essi in relazione alla dimensione regionale. La seconda invece, che si potrebbe definire massimalista, intendeva il piano ASI come strumento di pianificazione globale del territorio in grado di programmarne gli sviluppi successivi e porsi nello stesso tempo come cardine e come matrice della pianificazione a livello regionale e interregionale.

Questo dibattito fu scandito da alcune tappe di carattere normativo e istituzionale. Il primo passaggio fu la legge 634 del 1957, costitutiva delle aree e dei nuclei, che non specificava in modo chiaro la natura dei piani regolatori, né le competenze in ordine alla loro elaborazione. Il secondo fu la successiva legge 555 del 1959 che separò il momento della costituzione dei consorzi da quello della elaborazione dei piani, attribuendone le competenze ai primi e definendo il rapporto con la disciplina urbanistica attraverso l’equiparazione dei piani ASI ai piani territoriali di coordinamento della legge urbanistica nazionale 1150 del 1942. Più avanti, con la legge 717 del 1965, i piani ASI vennero collegati al piano di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno e così inseriti nell’ambito più generale della programmazione economica e della pianificazione regionale. Infine nel 1970 intervenne a modificare questo quadro l’istituzione delle regioni ordinarie.

Il dibattito, a cui parteciparono urbanisti, economisti e giuristi, vide l’intervento di alcune figure chiave come quelle di Marinelli, Paolo Radogna e Sergio Scarantino. Marinelli scrisse la maggior parte dei suoi interventi tra il 1962 e il 1963, nella fase di prima implementazione delle politiche di riequilibrio legate alla pubblicazione del Rapporto Saraceno, quando l’inflessione industrialista del discorso pubblico meridionalista era molto marcata. Nel ruolo di segretario della Commissione dei piani, Marinelli esprimeva il punto di vista di chi svolgeva una funzione di controllo e orientamento del centro sulla periferia.

Radogna, che aveva maturato una fase di formazione in Olivetti, si muoveva invece nel circuito delle consulenze tra pubblico e privato, portando al dibattito la sua esperienza di responsabile dell’Ufficio urbanistica della Tekne e di collaboratore nei piani di Caserta, Taranto, valle del Basento e piana di Sibari. I suoi interventi si collocano nella congiuntura di esordio sia del Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 presentato dal ministro del Bilancio Giovanni Pieraccini, sia della legge 717 del 1965 sulla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno e risentono del clima di aspettativa creato dalla nuova legislazione.

Scarantino era espressione di quel settore di cultura giuridica − si pensi anche a Massimo Annesi (1923-2005) − che fornì un contributo fondamentale per la definizione della cornice amministrativa e istituzionale della programmazione economica. Egli scriveva nel 1971, immediatamente dopo la nascita delle regioni ordinarie, e leggeva la vicenda giuridico-ammnistrativa delle ASI, fin dalle origini, in relazione al nuovo quadro istituzionale in cui si andava a innestare.

Il principale nodo giuridico-amministrativo da sciogliere fu quello del rapporto, individuato dalla legge 555 del 1959, tra i piani ASI e i piani di coordinamento territoriale. La conseguenza dell’assimilazione delle funzioni giuridiche dei primi a quelle dei secondi ‒ istituiti dalla legge urbanistica del 1942 ‒ a cui era affidato il compito di riordino complessivo di vaste aree territoriali, fu che i piani ASI assumevano, in quanto equiparati a quelli di coordinamento territoriale, una funzione sovraordinata rispetto ai piani regolatori dei comuni ricadenti nel territorio del consorzio, per cui i comuni erano tenuti a uniformare e adeguare le direttive dei loro strumenti urbanistici a quelle dei piani consortili.

Il dibattito coevo evidenziava però che non solo alla data di nascita dei consorzi non era stato attivato in Italia nessun piano di coordinamento territoriale, a conferma della difficoltà che aveva la disciplina urbanistica a superare la dimensione meramente comunale dei suoi strumenti operativi, ma anche che solo pochi comuni tra quelli ricadenti nelle aree consortili erano dotati di piano regolatore generale. Di contro, spesso accadeva che, poiché talvolta i consorzi industriali si insediavano su territori di bonifica, i piani regolatori dell’ASI si sovrapponevano a quelli dei comprensori di bonifica, entrando in conflitto non solo sulla gestione della risorsa idrica, ma anche sulle modalità stesse della sistemazione idrogeologica, che per gli insediamenti produttivi erano totalmente diverse da quelle necessarie per l’uso agricolo dei terreni.

Altre volte, soprattutto nelle aree costiere come a Siracusa, Gela, Porto Torres, Manfredonia, che essendo luogo di millenari insediamenti ospitavano consistenti presenze archeologiche, i piani dovevano fare i conti con l’apposizione di vincoli di tutela delle soprintendenze. Ci si poteva così trovare di fronte alla doppia condizione di una sovrapposizione di strumenti normativi e di atti amministrativi che apriva conflitti interpretativi e di competenza, oppure alla solitaria presenza del piano ASI che spingeva la pianificazione industriale a svolgere una funzione di supplenza in mancanza di altre forme di regolamentazione del territorio. I lunghi iter di approvazione sia dei piani ASI sia di quelli comunali, coniugati alla prassi di operare per varianti, rendevano infine il quadro normativo incerto e provvisorio. All’interno di questo contesto si aprì spesso in quegli anni una serrata dialettica istituzionale tra comuni, consorzi ASI, soprintendenze e consorzi di bonifica, che sottendeva a conflitti aperti di carattere sociale, economico e culturale sulla gestione del territorio. Radogna esprimeva in modo efficace gli esiti di questa situazione: «laddove le previsioni di piano non pestavano i piedi a nessuno si è andato avanti, ma dove la situazione urbanistica era complessa e gli interessi di parte si sovrapponevano le indicazioni dei progettisti sono rimaste lettera morta» (Radogna 1965, p. 34).

A questo stato di fatto corrispondeva una doppia visione del piano ASI tra chi riteneva che esso dovesse avere una natura settoriale, limitandosi alla migliore sistemazione degli insediamenti industriali esistenti, mantenendo netta la sua estraneità da altri ambiti di pianificazione tanto generale quanto settoriale, evitando di invadere le competenze di altre amministrazioni, e chi invece pensava che dovesse svolgere una funzione di pianificazione globale di tutti gli aspetti del territorio, proiettandosi in una dimensione programmatoria di medio e lungo termine e regolando in modo formale i rapporti con le competenze degli altri enti che operavano sullo stesso territorio.

Su questo tema ritornava centrale il rapporto tra i piani di coordinamento territoriale e quelli delle ASI. Già nel Congresso di Napoli del 1963 si era posto il problema se in assenza dei primi i secondi, oltre ad assorbirne gli effetti giuridici, potessero assumerne le funzioni complessive di pianificazione del territorio. Scarantino si oppose a questo tipo di lettura, sostenendo che nelle aree consortili i piani ASI non potevano prendere il posto di quelli di coordinamento. Riflettendo sulla pur breve storia decennale dei piani, Scarantino affermava che si era «rivelato insostenibile l’indirizzo, seguito a volte nella prassi, di attribuire ai piani per le Aree e per i Nuclei di industrializzazione contenuto più ampio, realmente simile a quello di un piano urbanistico generale» e quindi finalizzato a regolare altri tipi di insediamenti (agricoli, abitativi, turistici) perché, al di là della diatriba sulla legittimità teorica, questa impostazione si era scontrata «sul piano pratico con l’inadeguatezza dei consorzi di sviluppo industriale a svolgere efficacemente i compiti che dovrebbero essere propri di un ente di gestione urbanistica» (Scarantino 1971, pp. 49-50).

Tipico di questa situazione di debolezza politico-amministrativa dei consorzi fu per es. il piano di Taranto, giudicato a tutti gli effetti un piano di coordinamento territoriale, il cui fallimento fu dovuto alla difficoltà che il consorzio incontrò nella gestione dei complessi rapporti urbanistici con le altre amministrazioni del territorio (Dattomo, Il piano Tekne per l’area di sviluppo di Taranto, «Storia urbana», 2011). Per Scarantino, la natura dei piani ASI doveva rimanere quella di piani settoriali finalizzati all’obiettivo dell’industrializzazione, rispetto al quale tutte le altre componenti urbanistiche non omogenee passavano in secondo ordine.

Uno dei primi e più convinti sostenitori del carattere globale di questi piani fu, invece, Marinelli che riteneva che essi, in quanto capaci di coniugare lo sviluppo economico con le trasformazioni territoriali, rappresentassero il punto più alto di sintesi tra le altre due forme di pianificazioni di area vasta: il piano di sviluppo economico e il piano di coordinamento territoriale. Marinelli, che aderiva a una cultura industrialista e ‘sviluppista’, inseriva infatti la sua riflessione nello scenario delle politiche di riequilibrio tra Nord e Sud dei primi governi di centrosinistra che individuavano l’industrializzazione come principale soluzione dei problemi sociali, civili ed economici del Mezzogiorno e come forza motrice dello sviluppo. Sotto l’impulso della capacità propulsiva della localizzazione industriale il piano doveva regolamentare, in modo unitario e organico, evitando le possibili concorrenzialità, tutti gli aspetti territoriali degli altri settori economici interni all’area perimetrata dal consorzio, in cui potevano «venire così a coesistere comprensori industriali, agricoli, turistici, urbani secondo un disegno globale ad un tempo economico e urbanistico» basato sulla «specializzazione ed integrazione delle diverse attività economiche viste nelle loro dimensioni spaziali» (Marinelli 1966, p. 47).

Non a caso, in quanto segretario della commissione che approvava i piani, Marinelli esplicitava che il criterio principale di giudizio della commissione consisteva nel valutare la congruenza tra le previsioni di sviluppo complessivo economico e territoriale dei piani e le risorse che i consorzi mettevano a disposizione per rendere attendibili le previsioni. Gli indicatori più importanti di questo rapporto erano due: il sistema degli incentivi che il consorzio era in grado di mobilitare (in termini di infrastrutture e agevolazioni fiscali e finanziarie) e l’ampiezza fisica dell’area consortile, che quanto più vasta e meglio ritagliata era, tante più risorse globali riusciva a mettere a disposizione delle previsioni di sviluppo. Non a caso la richiesta di perimetrazioni vaste e congruenti, tali da garantire ampie prospettive di sviluppo, formulata da Tocchetti, Turco e Lombardini, rappresentò uno snodo centrale del dibattito che animò il Congresso di Napoli del 1963.

Più in generale queste osservazioni spiegano le vicende della fase costitutiva di molti piani ASI, durante la quale si aprì una forte dialettica tra i Consorzi e il Comitato dei ministri del Mezzogiorno, tra centro e periferia, sul dimensionamento delle aree. Tra i casi più studiati si prenda per es. quello di Siracusa e Catania, in cui la richiesta delle forze locali di costituire due consorzi, uno per provincia, si scontrò pesantemente con la volontà centrale che puntava sull’unificazione ritenuta più utile a valorizzare le risorse territoriali in una prospettiva di sviluppo (Salerno, in «Storia urbana», 2011). Il tema dei perimetri delle aree consortili, che fu il prodotto di una dialettica tra centro e periferia e che determinò il disegno di geografie amministrative, economiche e territoriali, è un capitolo importante della storia dei territori dell’industrializzazione meridionale tanto quanto quello ben più frequentato e meglio conosciuto dell’accesso agli incentivi finanziari.

Piani per l’industria e piani per le città

Subito dopo l’emanazione del regolamento del 1961 alcuni consorzi si orientarono verso la produzione di piani industriali settoriali, rinunciando secondo Radogna «a una autentica politica di sviluppo» (1965, p. 10), altri scelsero invece di puntare sulla dimensione globale della pianificazione promuovendo una strategia di medio e lungo periodo allo stesso tempo correttiva delle distorsioni in atto, anticipatoria e orientativa di sviluppi futuri, ma si trovarono di fronte a forti ostacoli di carattere normativo e politico che spesso indebolirono e vanificarono il processo di pianificazione.

Il primo grande limite a una impostazione globale dello sviluppo proveniva dal rapporto tra insediamenti industriali e organizzazione urbanistica. I piani avrebbero dovuto avere la funzione da una parte di favorire la concentrazione industriale e la sua funzione propulsiva sul territorio, dall’altra di evitare i fenomeni di congestione urbana tipici proprio dei processi di industrializzazione. Il controllo di questo difficile e contraddittorio equilibrio richiedeva forme strategiche di intesa con le altre amministrazioni presenti sul territorio consortile. In molti casi si rivelò, invece, ostativo l’atteggiamento dei comuni che, per garantirsi «la supremazia industriale» (Radogna 1965, p. 40), entrarono in competizione tra loro, e in distonia con i consorzi, determinando la frantumazione e l’incoerenza degli interventi e impedendo di conseguenza soluzioni equilibrate su scala territoriale.

Al di là del dibattito teorico, nei fatti spesso le ASI con i loro piani avevano previsto le trasformazioni urbane necessarie a un equilibrato sviluppo globale, cercando una convergenza con le prassi di pianificazione dei comuni attraverso lo strumento delle conferenze dei servizi. Ma i comuni, impegnati prioritariamente a gestire i conflitti e le contrattazioni legate a progettazione, deliberazione e implementazione dei piani regolatori comunali, mostravano difficoltà a rispondere alle sollecitazioni provenienti dalla pianificazione ASI. Questa implicava infatti la creazione di piani intercomunali che permettessero un ordinato rapporto tra industria, residenza e servizi, in un modello di sviluppo che non poteva essere racchiuso dentro limitati confini amministrativi comunali. Per altro verso, come sosteneva Scarantino, i consorzi apparivano enti di gestione amministrativa deboli e inadatti a organizzare la complessità dei rapporti politici e istituzionali che un piano globale metteva in campo.

Nel vuoto d’azione definito dall’immobilismo delle singole amministrazioni comunali, da un lato, e dalla debolezza dei consorzi, dall’altro, l’insediamento delle industrie, svincolato dall’obbligo di un coordinamento con lo sviluppo dei sistemi urbani, favorì profondi squilibri territoriali. A Caserta fu il mancato piano intercomunale dei comuni che gravitavano tra Caserta e Aversa a indebolire il piano industriale, per cui ogni comune si mosse autonomamente nelle more dell’approvazione del piano ASI senza tenere conto delle connessioni che esso prevedeva. A Taranto si registrò la difficoltà sia di rendere compatibili le previsioni di espansione del piano regolatore comunale con la localizzazione del Centro siderurgico, sia di tradurre il piano di coordinamento territoriale nei piani regolatori dei diversi comuni. Nella val di Pescara l’incapacità dei comuni della valle del Sangro e del Saline di convergere verso forme di pianificazione intercomunale e comprensoriale favorì l’urbanizzazione spontanea del fondovalle a scapito di aree destinate dal piano ASI alla localizzazione industriale. Nella valle del Basento la presenza delle tre industrie petrolchimiche della Montecatini, dell’ANIC (Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili) e della Pozzi aveva reso necessaria la costruzione di quartieri residenziali. Ciò si scontrò con una serie di problemi che si sarebbero potuti superare con la redazione contemporanea di un piano industriale e di un piano urbanistico intercomunale o comprensoriale dei comuni interessati, cosa a cui Matera si oppose. Così avvenne che nelle more dell’approvazione del piano industriale e nell’attesa della realizzazione di quello urbanistico, una delle tre industrie iniziò la costruzione a fondovalle di un intero quartiere residenziale in un’area non prevista dal piano ASI, con le autorizzazioni dell’amministrazione comunale competente, aprendo un processo di urbanizzazione irrazionale e insostenibile che comprometteva gli equilibri ambientali e territoriali (Radogna 1965). A Siracusa le industrie petrolchimiche si insediarono tra i centri abitati di Priolo, frazione del capoluogo, e di Marina di Melilli, frazione di Melilli. In assenza di piani regolatori dei due comuni madre, il piano ASI mise in previsione l’abbattimento delle case di Melilli e il blocco della crescita di Priolo, aprendo un violento conflitto sociale e istituzionale che si risolse con il ridisegno complessivo dei confini comunali, determinato dal raggiungimento dell’autonomia di Priolo da Siracusa (Adorno, in Industria, ambiente e territorio, 2009).

Il secondo limite evidente a una strategia territoriale dello sviluppo si manifestava nella mancanza di strumenti di programmazione che permettessero di coordinare la pianificazione delle ASI con quella di livello superiore regionale e sovraregionale di cui erano parte. Secondo Radogna, le infrastrutture di base progettate per le ASI si sarebbero dovute integrare in un sistema più generale che superasse i confini dei loro territori integrandosi con quelli di ambito più vasto. In generale l’intero sistema infrastrutturale del Mezzogiorno doveva essere verificato nel quadro di una pianificazione nazionale, così da rispondere all’interesse generale del Paese. Invece accadeva che la programmazione delle grandi infrastrutture di servizio all’industria su scala regionale e interregionale avvenisse in maniera autonoma, attraverso la contrattazione tra le amministrazioni competenti e le singole imprese, tenendo in scarso rilievo le esigenze funzionali dell’ASI. Ciò era accaduto nei casi del metanodotto fra Matera e Bari, per le esigenze del polo della val di Basento, dell’elettrodotto del Mercure fra Calabria e Puglia, per l’alimentazione del centro siderurgico di Taranto, e del petrolchimico di Brindisi e delle grandi strutture di approvvigionamento idrico, come l’invaso del lago di Lentini, per il rifornimento del polo industriale di Siracusa.