La nuova lotta per il Medio Oriente

Gli effetti delle Primavere arabe e il disimpegno Usa

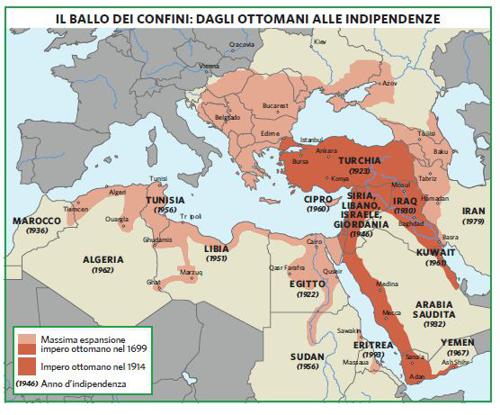

Per qualcuno si tratta del disfacimento del sistema statuale successivo alla fine del primo conflitto mondiale, seguito al celebre accordo Sykes-Picot per la spartizione dei territori arabi dell’Impero ottomano fra Francia e Regno Unito. Per altri un’ulteriore prova dell’instabilità strutturale del sistema di sicurezza regionale mediorientale, piagato dall’instabilità di stati artificiali e dalla mancata soluzione di una serie di problemi e conflitti (da quello israelo-palestinese, alla presunta spinta egemonica iraniana, alle divisioni inter-arabe, al malessere socio-economico, eccetera). Tuttavia, per decenni la regione mediorientale – nella sua fragilità – ha potuto contare su alcuni fattori extra-regionali stabilizzanti: durante la Guerra fredda vi erano chiare distinzioni amicus/hostis e una rete di alleanze che, sia pure rese mutevoli dai cambiamenti e dalle rivoluzioni interne a diversi paesi, hanno permesso di mantenere un certo status quo. Nel periodo post-bipolare, con l’ascesa degli Stati Uniti quale unica super potenza mondiale, la fluidità del sistema di sicurezza mediorientale è comunque stata limitata dalla crescente presenza di Washington quale external provider di sicurezza, che imponeva agli attori regionali forti limitazioni alle proprie azioni unilaterali.

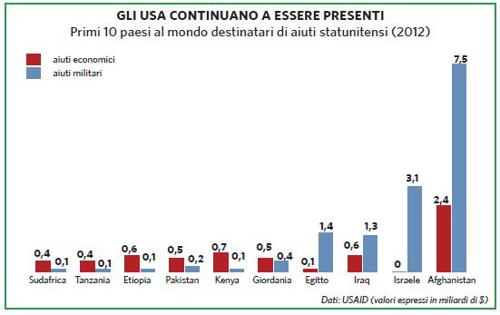

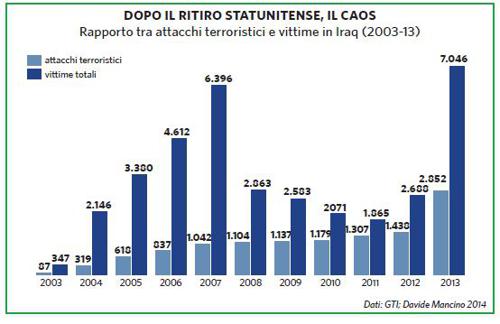

Tuttavia, due mutamenti hanno aggravato e reso meno governabile la strutturale instabilità della regione: da un lato, la percezione di un declino del ruolo statunitense (e del suo stesso interesse verso le sabbie mediorientali) in seguito al disastroso conflitto iracheno e alla sua iper-estensione strategico-militare e dall’altro gli effetti delle controverse Primavere arabe. Risultano evidenti le incertezze e le contraddizioni della politica mediorientale dell’amministrazione Obama. Questi ha cercato di sottolineare la propria discontinuità dalle scelte disastrose dell’amministrazione Bush (junior); tuttavia la sua politica ha risentito della grave crisi economico-finanziaria che ha investito l’Occidente a partire dal 2008, della crescita di nuove potenze globali più assertive e sganciate da Washington e da un’evidente mancanza di visione strategica di lungo periodo. Appare tuttavia chiaro come, in un sistema ormai caratterizzato dal ‘multipolarismo asimmetrico’, come è stato definito, il Medio Oriente sembri essere meno cruciale di un tempo, mentre vada aumentando l’attenzione al quadrante dell’Asia-Pacifico. Così, le crisi mediorientali hanno visto una crescente esitazione di Washington, restia a farsi coinvolgere direttamente, come bene dimostrato dal sostanziale disimpegno statunitense in Libia, dalle incertezze nella gestione della crisi siriana (e poi irachena) o dalla linea dialogante assunta con l’Iran del nuovo presidente Hassan Rouhani.

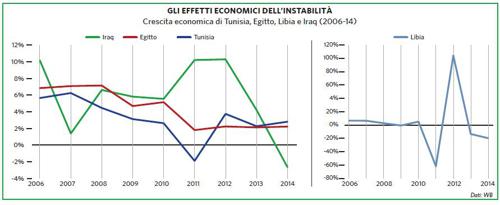

Quanto alle cosiddette Primavere arabe, sulle quali è ancora difficile esprimere un giudizio storico, è evidente il loro ruolo di catalizzatori di nuove crisi geopolitiche. Infatti, le speranze che nel mondo arabo il vento delle proteste potesse produrre un cambiamento generalizzato dei regimi al potere poco doloroso hanno ceduto rapidamente il campo alla dura realtà politica. Dopo la sorpresa iniziale seguita all’abbattimento di due fra gli esempi più evidenti della sclerotizzazione del sistema di potere arabo (Egitto e Tunisia), i regimi mediorientali hanno saputo prendere contromisure efficienti per evitare l’esplosione di diffuse proteste di massa (è il caso di Algeria, Marocco, Giordania e della Repubblica islamica iraniana) oppure rendere molto più sanguinosa la lotta per la transizione, come avvenuto in Bahrain, Yemen, Libia e, soprattutto, Siria.

Settarismo etno-religioso e polarizzazione geopolitica

Gli avvenimenti politico-militari siriani sono particolarmente utili per capire le attuali dinamiche regionali. Nel febbraio 2011, a Daraa, il capoluogo agricolo e tribale del Hawran – una regione povera e trattata con durezza dal regime di Damasco – è scoppiata la rivolta che ha finito per lacerare la Siria. Come noto, quello che è iniziato come scontro politico, si è tradotto in una lotta all’ultimo sangue fra la minoranza alawita (e il suo entourage clanico-clientelare) che da decenni governa brutalmente il paese e le forze dell’opposizione, per lo più sunnite, che quel potere volevano abbattere. Uno scontro reso più crudele dalla pluralità etno-religiosa e comunitaria della Siria, che dimostra la fragilità degli stati a società frammentata e multi-identitaria mediorientale.

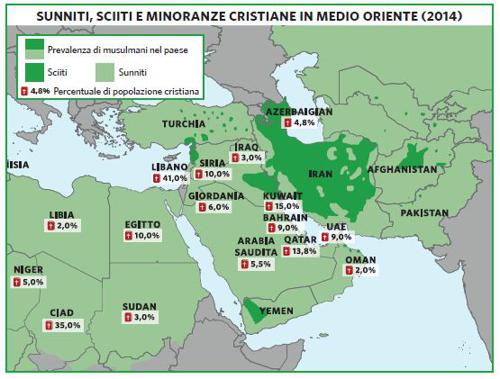

Ma ben presto le dinamiche endogene sono state rapidamente scavalcate da logiche di competizione politica regionale, seppure mascherata dalla crescente polarizzazione confessionale del mondo musulmano, con lo scontro fra Iran e monarchie arabo-sunnite del Golfo. Il regime siriano, infatti, rappresenta l’alleato della regione più importante per Teheran, assieme al ‘nuovo’ Iraq a guida sciita, con cui l’Iran ha ulteriormente incrementato le relazioni politiche, economiche e di sicurezza nel corso di questi ultimi anni, e alle milizie libanesi di Hezbollah. La polarizzazione geopolitica fra Teheran e Riyadh ha finito per estremizzare le differenze e le rivalità fra sunniti e sciiti, indebolendo le società multi-identitarie della regione, destabilizzando soprattutto i paesi legati all’Iran, come Iraq, Libano e – soprattutto – Siria. I paesi arabi del Golfo, affiancati da una Turchia che si proponeva quale riferimento dell’islam politico regionale, hanno infatti sostenuto, finanziato e armato i gruppi di opposizione al regime di Damasco. Anche se, nonostante questa convergenza di interessi, Ankara e Riyadh si sono astenute dal competere fra loro per il predominio sulle diverse anime dell’insurrezione anti-Assad.

Proprio a proposito della resistenza siriana, con il passare del tempo, quanto più lo scontro si è fatto sanguinoso, tanto più si è assistito alla prevalenza dell’ala militante islamista, con l’evidente perdita di centralità dell’Esercito siriano libero (la cosiddetta ‘opposizione moderata’). La resistenza del regime di Damasco – validamente sostenuto da Iran, Russia e dalle milizie Hezbollah – ha portato a una balcanizzazione del paese, con la crescita delle violenze e delle pulizie etniche contro gli sconfitti e le minoranze non omologabili. Parimenti, essa ha prodotto una radicalizzazione delle opposizioni – ben esemplificata dal macabro slogan fatto proprio da jihadisti e gruppi salafiti, Alawi tabut, Masi’h Beirut (gli alawiti al cimitero e i cristiani cacciati a Beirut) – che ha spinto gli alawiti e i diversi sostenitori del regime alla resistenza a oltranza, finendo per fare ‘il gioco’ di Bashar al-Assad, il quale ha potuto presentarsi come unico argine contro la prospettiva di essere letteralmente ‘spazzati via’. Un timore che ha finito per essere sempre più condiviso anche dalle altre minoranze, dai curdi ai drusi alla componente cristiana. I cristiani per primi, tanto più che sono da tempo accusati strumentalmente di essere ‘alleati’ del regime al potere. Essi in realtà sono – come già in altre aree della regione – il classico vaso di coccio fra opposte letture totalizzanti e uniformanti. I cristiani – proprio perché rappresentano comunità antichissime, tendenzialmente legate a una visione nazionale e non settaria di stato moderno – diventano il bersaglio facile delle violenze di chi rifiuta la pluralità culturale del paese a favore di una lettura identitaria, dogmatica e radicale.

E proprio lo scontro fra arco sunnita e sciita è il fattore che maggiormente ha caratterizzato le dinamiche interne al mondo musulmano mediorientale. Per i paesi arabi del Golfo, infatti, il vero nemico non era e non è al di fuori dell’umma islamica, bensì al suo interno, rappresentato dalla Repubblica islamica dell’Iran. Quest’ultima è divenuta in questi anni il ‘nemico ontologico’, soprattutto dopo la crescita di ruolo geopolitico nel decennio scorso e per timore che essa possa divenire potenza nucleare latente. Per i sauditi, occorreva così rimediare agli errori strategici di Washington che – dopo il 2001 – hanno rafforzato involontariamente proprio Teheran, con le disastrose guerre in Afghanistan e in Iraq, e con la crescita di visibilità di Hezbollah in Libano dopo la guerra del 2006 contro Israele. L’obiettivo primario regionale è allora diventato l’indebolimento e la rottura dell’arco geopolitico sciita emerso in quest’ultimo decennio. Per farlo, oltre a isolare l’Iran – confidando neppure troppo segretamente in un attacco israeliano o statunitense contro le infrastrutture del programma nucleare iraniano – è apparso fondamentale riprendere l’iniziativa da parte sunnita, mantenendo la pressione economica e la marginalizzazione politica del nuovo Iraq a guida sciita (e possibilmente favorirne la crisi sistemica), condizionare la transizione negli altri paesi appoggiando finanziariamente e politicamente i movimenti islamisti (e quelli salafiti in particolare), sorreggere il fragile regno del Bahrain e – come già visto – abbattere il regime alawita in Siria.

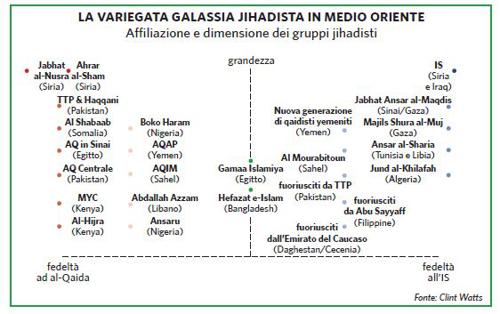

Strumentale a questo progetto è stato l’appoggio a una galassia di gruppi salafiti e jihadisti, i quali hanno, infatti, una piattaforma politica estremamente settaria anti-sciita dal punto di vista religioso. I loro obiettivi di fondo, ossia l’eliminazione della pluralità identitaria e religiosa del Medio Oriente a favore della propria narrativa islamico-radicale e la ricreazione di un ‘califfato’ che superasse le divisioni statuali e il concetto di stato nazione, sono tuttavia profondamente destabilizzanti per l’intera regione, compresi gli ‘apprendisti stregoni’ del Golfo. In particolare, la mancata soluzione della crisi siriana ha permesso la creazione di un collegamento con la mai risolta crisi nelle relazioni etno-settarie in Iraq, favorendo l’affermazione del movimento jihadista Dawlat al-Islamiyya fi-l-Iraq wa-l-Sham (lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante, Isis, divenuto poi Is con la proclamazione del califfato da parte di al-Baghdadi a Mosul il 29 giugno 2014), che si era formato nell’Iraq post-Saddam e che ha finito per drenare risorse, attenzione mediatica e uomini alle altre formazioni dell’opposizione anti-Assad, sia quelle legate alla cosiddetta opposizione moderata, sia alla pluralità di formazioni jihadiste e qaediste (come, ad esempio, Jabhat al-Nusra).

Il rischio della frammentazione del Levante e il mito califfale

In tal modo, il messaggio di rigidità tipico dei wahhabiti, che l’Arabia Saudita ha sostenuto e contribuito a diffondere tramite le correnti più dogmatiche della galassia salafita, ha fatto proseliti e si è rivelato profondamente polarizzante e divisivo. Tuttavia, lungi dall’unire le società arabe, la narrativa islamista-radicale ha finito per disarticolarle ulteriormente, accentuando polarizzazioni identitarie dentro società per lo più frammentate. Infatti, la predicazione salafita, così ostile a ogni minoranza (fuori e dentro la umma musulmana), cerca di cancellare quella tradizione di pluralità religiosa che, storicamente, è sempre stata una caratteristica della regione mediorientale. Storicamente, il Medio Oriente, infatti, è sempre stato una regione variegata, caratterizzata da complessità, divisioni e pluralità non solo fra e all’interno delle varie religioni, ma fra religiosi e laici. La regione pensata dal dogmatismo islamista è un Medio Oriente estremamente più povero e snaturato, all’interno della quale le comunità che non si riconoscono nel sunnismo non trovano di fatto posto.

E nel quale hanno poco senso anche le divisioni nazionali figlie della tramontata stagione coloniale. Il sistema politico arabo post-coloniale, già indebolito dai propri fallimenti politici, sociali ed economici e sclerotizzatosi in regimi inefficienti e illiberali viene così radicalmente sfidato da un ‘fantasma della storia’, ossia l’idea di un ritorno al califfato, che rappresenta la forma politica par excellence dell’islam delle origini. Come noto, morto il profeta Mohammed nel 632, la umma (la comunità dei credenti) scelse, dopo aspri dibattiti, di affidarsi a un vicario (khalifa in arabo, per noi califfo), che avrebbe dovuto guidare il nascente impero arabo-musulmano tanto dal punto di vista politico quanto religioso, sia pur privo di poteri soprannaturali o teologici. Un uomo normale, insomma, che aveva il compito di comandare le armate in battaglia e guidare la preghiera. La storiografia islamica considera il periodo di Mohammed e dei quattro khalifa al-rashidun ‘califfi ben guidati’ (622-661) come l’età dell’oro dell’islam. L’ultimo di questi successori ‘ben guidati’ Ali, era cugino e genero di Maometto, avendo sposato la sua adorata figlia Fatima. È per sostenere l’esclusivo diritto di Ali e dei suoi discendenti a succedere al Profeta come imam, che gli sciiti si separarono dalla maggioranza dei sunniti, con una divisione che ancora oggi lacera il mondo islamico.

Dopo Ali vi furono i califfati degli Omayyadi (661-750) e il lungo periodo degli Abbasidi (750-1258), il cui califfo più famoso, Harun al-Rashid, è stato celebrato nelle novelle delle ‘Mille e una notte’. Prima ancora della sua scomparsa per mano dei mongoli, che sterminarono gli ultimi Abbasidi durante il sacco di Baghdad nel 1258, il califfato per secoli era divenuto un guscio vuoto, privo di poteri reali. Da allora non vi è stata più una guida unitaria, sia pure formale, della umma. Fu solo dopo la fine della prima guerra mondiale che Mustafa Kemal Atatürk pensò di trasformare il deposto sultano ottomano in un nuovo califfo; così da trasformare il suo potere da politico a guida religiosa o, secondo un’interpretazione più cinica, per trovare un’occupazione al deposto sovrano. Questo esperimento si dimostrò un fallimento dopo solo pochi anni.

Per lunghi secoli, quindi, il califfato rimase un’ipotesi d’accademia, basata per lo più sugli scritti di al-Mawardi e al-Ghazali (autori che vissero in un periodo di forte declino dell’autorità califfale), priva di qualsiasi prospettiva politica. L’emergere nei decenni scorsi dei movimenti dell’islamismo politico ha rivelato un paradosso nella loro azione: da un lato, seguendo la tradizione, rifiutavano l’idea della nazione, percepita come una contaminazione europea; dall’altro, si trovavano ad agire all’interno dei singoli stati, adottando sempre più agende politiche nazionali. È il caso, per esempio, dell’associazione dei Fratelli musulmani, il più famoso movimento dell’islamismo politico, nata in Egitto nel 1928 e poi diffusasi in tutto il mondo arabo. Come dimostrato in questi ultimi anni con le Primavere arabe, i Fratelli musulmani si muovono come partiti politici che operano a livello nazionale, puntando a gestire il potere nei singoli stati. Di fatto, si sono adattati all’idea nazionale, pur senza rinnegare formalmente l’orizzonte sovra-nazionale.

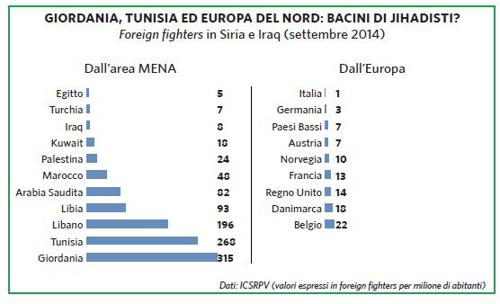

Chi, al contrario, ha sempre rifiutato questa logica è stato l’attivismo islamico violento, che propugnava il jihad globale, interpretato prima da al-Qaida e poi dalla moltitudine di gruppi jihadisti che al qaidismo si sono ispirati. Rifiutando ogni contaminazione occidentale, e favorendo una lotta totale contro i nemici dell’islam, la dimensione nazionale era ovviamente controproducente, tanto più che questi movimenti vivono del sostegno di volontari che provengono da tutto il mondo (e non solo islamico, visto il crescente peso dei jihadisti europei e americani).

La vecchia idea del califfato offriva così una soluzione politica facile e di sicura presa: permetteva di delegittimare i leader che si combattevano, fossero presidenti laici come Hosni Mubarak in Egitto o Bashar al-Assad in Siria, oppure monarchi come gli ‘sceicchi dei petrodollari’. A livello dottrinale il califfato rispondeva perfettamente al bisogno ossessivo dei vari ideologi del jihadismo di ritornare a quello che consideravano essere il vero islam delle origini. In più politicamente era poco compromettente, dato che vagheggiare la riunificazione di tutta la umma islamica, dal Marocco all’Indonesia, passando per l’Europa e l’Africa centrale era un sogno così distante dalla realtà da non suscitare tensioni fra le diverse etnie o discussioni politiche.

La disgregazione statuale di questi ultimi anni e la nascita di hot spot del terrorismo jihadista ha rilanciato questa prospettiva. Il mito califfale permette infatti di paventare un ritorno a una inesistente unità dei musulmani, che è non solo antistorica, ma anche al di là delle effettive capacità di azione di questi movimenti jihadisti. Tutti questi movimenti vagheggiano un califfato che è ben al di là delle loro possibilità. Tuttavia, questo ideale permette di creare potentati regionali che scompongono e ricompongono gli stati mediorientali, dominati dai vari capi guerriglieri che mischiano l’islam radicale con i traffici illeciti e il settarismo etnico-religioso ai legami con la criminalità organizzata internazionale. È il caso dell’autoproclamato califfato da parte del capo di Is, al-Baghdadi, ma anche dei vari emirati islamici che negano la legittimità dei governi nazionali in cui operano, come avvenuto in Cirenaica a opera di milizie che mischiano le visioni jihadiste al particolarismo tribale della Libia orientale, o dei movimenti qaidisti (quale al-Qaida in Maghreb, Aqim) che si muovono nella fascia sahariana fra Mali, Algeria, Niger e Libia.

Paradossalmente, sembra di rivivere la decadenza dei califfi abbasidi dei secoli Undicesimo e Tredicesimo: i capi tribali e militari di origine turca che ne avevano svuotato il potere dando vita a dinastie di fatto indipendenti dentro l’impero abbaside (come i buyidi o i selgiuchidi) e che si combattevano con ferocia l’un l’altro, si ponevano come i difensori e i restauratori dei poteri del califfo di Baghdad. Inneggiavano al califfato anche se essi stessi ne minavano le fondamenta con le loro ambizioni di potere. Lo stesso avviene in questi anni per la masnada di assassini e feroci guerriglieri che sta insanguinando tutta la regione: mentre massacrano decine di migliaia di civili inermi (quasi tutti musulmani come loro) solo perché appartenenti a correnti dell’islam diverse e per creare i loro potentati del terrore vagheggiano un’unità di tutto l’islam e la fine delle divisioni interne.

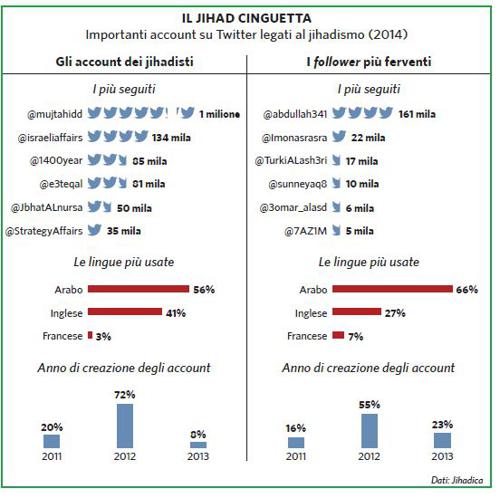

Visti da questa prospettiva, questi movimenti appaiono veramente ‘glocal’ (global and local), mischiando sapientemente tensioni identitarie particolari e scontri politici localistici con una grande capacità mediatica nel proporsi quali interpreti delle aspirazioni universalistiche e ultra-nazionali islamiche. Is è stato da questo punto di vista l’interprete migliore di questa strategia, che gli ha permesso di imporsi come il movimento jihadista di maggior successo, capace di attrarre migliaia di mujaheddin provenienti da tutto il mondo e di godere di un notevole sostegno finanziario (integrato poi dai proventi delle proprie attività di trafficking e di smuggling sui territori controllati).

Con le clamorose vittorie militari contro le forze armate regolari irachene e contro i peshmerga curdi dell’estate 2014, Is si è imposto come il nuovo ‘premium brand’ del jihadismo a livello internazionale, catturando l’attenzione dei media mondiali e portando a una nuova mobilitazione internazionale culminata, nel settembre 2014, nella Conferenza di Parigi. Uno degli elementi fondamentali della sua strategia – che mischia abilmente assistenza alla popolazione e imposizione della sharia con l’alleanza ‘innaturale’ con elementi ex baathisti e l’integrazione nei propri ranghi di ufficiali dell’esercito siriano e iracheno – è l’uso mediatico del terrore e della violenza cieca. Un terrore che si è rivelato tatticamente utile per indurre al crollo delle sei divisioni dell’esercito regolare iracheno nell’estate 2014 e per reprimere ogni velleità di resistenza nelle zone occupate. Ma allo stesso tempo è servito per imporsi mediaticamente come il principale gruppo jihadista e per attrarre combattenti volontari, affidandosi a un reclutamento che si basa meno sulle moschee e di più su internet.

Il fallimento dell’islam politico e la frattura con il salafismo

Tuttavia, questa strategia presenta anche delle evidenti controindicazioni: non solo ha forzato la mano a un riluttante presidente Obama, obbligandolo a intervenire militarmente in Iraq e in Siria (alla testa di una vasta coalizione internazionale), ma l’estremismo violento di Is si è rivelato un insperato vantaggio proprio per i suoi nemici, ossia i ‘regimi sciiti’ di Siria e Iraq, alleati della Repubblica islamica d’Iran, divenuti ora ‘alleati necessari’ per combattere il nuovo terrore jihadista. Per paesi come Arabia Saudita, Qatar e Turchia, che avevano scommesso sul sostegno ai movimenti d’opposizione armata nel Levante per affermare il proprio ruolo geopolitico regionale e per indebolire l’Iran, si è trattato di un clamoroso autogol che ha finito per rafforzare i propri avversari e compromettere la propria immagine. Per di più, come già avvenuto nei decenni scorsi nel mondo arabo e in Afghanistan, Cecenia e Pakistan, una volta fomentato l’incendio jihadista, non vi è modo di controllarlo: le migliaia di combattenti che lottano per il jihad al di fuori dei propri paesi di origine, una volta rientrati in patria creano cellule che cercano di imporre la loro visione radicale e violenta, contagiando gli altri paesi. Se ne sono accorti anche i sauditi, i quali nel corso del 2014 hanno proibito ai propri cittadini di recarsi a combattere in Siria o di sostenere le milizie là attive. Una mossa forse tardiva, poiché a migliaia si sono mossi dalla penisola arabica, mentre un fiume di petrodollari (spesso provenienti da donazioni di privati) si è riversato sui gruppi che combattevano Assad per imporre ‘il vero islam’. Il risultato è stato che mentre il regime di Damasco appare ancora ben saldo al potere, e mentre l’Iran ha avuto buon gioco a denunciare il pericolo dell’estremismo sunnita, le monarchie del Golfo sono state accusate di fomentare l’estremismo più violento. Un estremismo che minaccia i loro stessi governi e che essi non riescono in alcun modo a controllare.

Attribuire questi errori strategici dell’Arabia Saudita alla sola, ben nota, ossessione anti-iraniana sarebbe comunque un errore. Le mosse di questi anni della casa reale Saud vanno lette prestando attenzione a una spaccatura dentro il dar al-islam; una frattura meno visibile di quella fra sciismo e sunnismo, ma non meno pericolosa, ossia quella interna alla sunna, fra i fautori del cosiddetto islam politico, impersonato dai Fratelli musulmani attivi in molti paesi arabi – finanziati generosamente dal Qatar, sostenuti dal partito islamista di Erdoğan in Turchia – da un lato e i movimenti salafiti sostenuti dall’Arabia Saudita dall’altro.

Per quanto rigido e dogmatico, l’islam politico espresso dai Fratelli musulmani appare molto più aperto e meno intollerante della galassia di movimenti salafiti, il cui integralismo li rende ciechi e ostili a tutto quanto non appare loro come ‘veramente’ islamico. Nessun interesse e nessuna apertura verso i non-musulmani, odio verso gli sciiti e i musulmani laici che non seguono la loro rigidissima interpretazione della sharia, se non per motivi di proselitismo. Un dogmatismo che si sposa bene con la rigidità dei sauditi, i quali hanno sempre visto con sospetto l’attivismo politico dei Fratelli musulmani per la costruzione di repubbliche islamiche, un obiettivo che ovviamente minaccia la corrotta e costosissima casa regnante al potere in Arabia. Da qui i loro finanziamenti ai salafiti e a tutti coloro che combattono l’islam politico. Con l’apparente paradosso del sostegno ai militari egiziani che hanno abbattuto nel 2013 il presidente islamista Mursi, accusato di aver cercato di imporre una visione troppo rigida dell’islam. I salafiti egiziani di Hizb al-Nur, finanziati dai sauditi, si sono trovati nella paradossale posizione di sostenere proprio le forze secolari e liberali che avevano sempre demonizzato. Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno addirittura bollato i Fratelli musulmani come terroristi e, nella primavera del 2014, sono arrivati a ritirare per qualche tempo i loro ambasciatori dal Qatar, reo di continuare a sostenerli. Hanno congelato i rapporti con la Turchia di Erdoğan, che si era proposto come esempio vincente per l’islam politico arabo (ma con il quale erano alleati in Siria per abbattere Assad).

Nello Yemen, su pressioni saudite, le tribù vicine ai salafiti-jihadisti (da cui provengono molti dei miliziani della cellula locale di al-Qaida) per mesi hanno fatto pressioni sul debole governo del presidente Mansour al-Hadi perché rompesse i legami con i Fratelli musulmani, dichiarandoli gruppo terrorista. Insomma un guazzabuglio inestricabile, con partiti islamisti che da alleati si sono trovati nemici irriducibili; formazioni terroriste sostenute in nome dell’islam sunnita e poi abbandonate assieme alle migliaia di jihadisti volontari; partiti liberali e secolari che, in Egitto, dipingono i Fratelli musulmani come terroristi per il loro radicalismo islamista ma coesistono politicamente con i partiti salafiti, molto più radicali e intolleranti dei primi.

È ancora difficile capire se queste pressioni regionali stiano effettivamente spingendo il Qatar a modificare la propria politica estera. Nel 2013, il nuovo giovane emiro, Tamim bin Hamad al-Thani, è succeduto al padre, Hamad bin Khalifa. Ciò ha portato all’avvicendamento del premier e ministro degli esteri, Hamab bin Jassem al-Thani, considerato l’ispiratore principale della sovraesposizione sulla scena internazionale di questo piccolo emirato, che mirava a differenziare il Qatar dagli altri emirati del Golfo e, in particolare, a rendere impossibile quell’unione politica dei paesi Gcc a cui punta l’Arabia Saudita (che vedrebbe così accresciuto il proprio ruolo). Un iperattivismo che ha prodotto politiche spesso affrettate e incoerenti. Le pressioni regionali e internazionali (che hanno isolato il Qatar all’interno del Gcc) e l’esplosione del fenomeno Is sembrano aver indotto una qualche maggior prudenza nella linea di appoggio incondizionato all’islam politico e all’opposizione siriana, anche se è ancora prematuro parlare di un cambio di rotta duraturo da parte di Doha.

La disgregazione statuale e le risposte internazionali

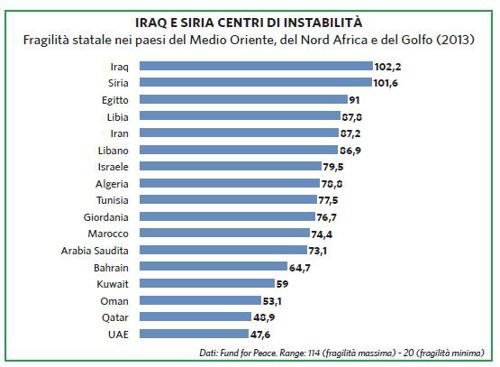

Le molteplici fratture interne alla comunità e l’esplodere virulento di un nuovo jihadismo glocal acuiscono le difficoltà dell’intera regione post primavere arabe. Oltre alle tradizionali rivalità politiche fra stati e alle pressioni socio-economiche che rendono precario l’assetto di molti dei paesi Mena, le tensioni e i cambiamenti degli ultimi anni stanno minando l’assetto statuale consolidato. La guerra civile in Siria ha infettato paesi già fragili e lacerati al proprio interno come Iraq e Libano, ma rischia di deteriorare l’intero quadro di sicurezza regionale, come dimostrato dalle preoccupazioni per la sicurezza interna dell’Arabia Saudita (che deve fronteggiare a sud la crisi yemenita), di una Giordania intrappolata ‘nell’occhio del ciclone’ dei conflitti settari, della Turchia e di un’Egitto che fatica a riprendere il controllo sul Sinai. A ovest il fallimento della transizione libica ha gettato quel paese in un abisso di anarchia e caos. Lo scontro continuo fra le contrapposte milizie, la diffusione di movimenti jihadisti e l’esplodere dei traffici illeciti di uomini e armi, si aggiungono alla crisi di sicurezza di tutta la fascia subsahariana. Anche in questo caso, il collasso dello stato libico si ripercuote pesantemente su tutti i paesi vicini (Egitto e Tunisia fra tutti) e minaccia la sicurezza dell’Europa meridionale e dell’Italia in particolare.

Per contrastare questa spirale di violenza e instabilità che si autoalimenta, il sistema internazionale è sembrato rispondere con lentezza e in modo frammentato. È solo con l’esplodere del fenomeno Is nell’estate del 2014 – e con l’uso mediatico del terrore da parte del movimento del ‘califfo’ al-Baghdadi – che gli Stati Uniti hanno cercato di coordinare una reazione politica e militare (avviata con il vertice di Parigi del settembre 2014), favorendo la nascita di una coalizione informale che dovrebbe combattere i movimenti jihadisti e rafforzare la stabilità macro-regionale. Tuttavia, come già avvenuto in passato, continuano a imperare le divisioni, i boicottaggi e le esclusioni preventive all’interno di questa improbabile coalizione. Per esempio, la Repubblica islamica dell’Iran – che rappresenta un alleato naturale contro l’estremismo violento sunnita e contro la disgregazione del Levante – è de facto marginalizzata per via dell’ostilità del Congresso Usa (tradizionalmente anti-iraniano), del rifiuto dei conservatori iraniani a collaborare apertamente con l’Occidente ma soprattutto a causa del veto delle monarchie arabe del Golfo. Queste ultime appaiono come improbabili alleati dell’Occidente nella lotta contro il terrore jihadista, poiché hanno responsabilità dirette e indirette nella crescita di quel fenomeno.

Ma rivalità e agende contrapposte vi sono anche nel campo occidentale, soprattutto all’interno di un’Unione Europea incapace di formulare una politica estera e di sicurezza coerente e non solo formale. Il catastrofico fallimento della Libia ‘liberata’ dalla dittatura di Muammar Gheddafi si spiega anche con il disinteresse statunitense, le rivalità fra Francia, Regno Unito e Italia per il controllo del mercato libico e le ambizioni di Parigi e Londra di proporsi come attori indipendenti nel Medio Oriente. Con il ritorno delle tensioni nell’est Europa in seguito alla crisi ucraina, il perdurare della crisi economica e le nuove emergenze nell’Africa equatoriale (crisi politiche e di sicurezza, migrazioni, tensioni ecologiche e epidemie), queste divisioni e contrapposizioni rischiano di indebolire l’azione di contrasto ai movimenti non-statuali violenti, offrendo pericolosi spazi di manovra per la destabilizzazione della regione.

Sunniti/sciiti

Come tutte le religioni, anche l’islam si è via via suddiviso in una molteplicità di correnti, sette e scuole religiose. La principale differenziazione è quella fra sunniti e sciiti. I sunniti, che rappresentano la grande maggioranza, si caratterizzano per l’assenza di un clero organizzato e di gerarchie religiose formali. Anche il califfo, successore di Mohammed alla guida della comunità dei fedeli (umma) era un’autorità politica ma non teologica suprema, bensì esecutiva, che aveva il compito di far applicare correttamente la legge. Al contrario, gli sciiti (10% circa dei musulmani, molti dei quali rilevanti nel Golfo) – da shia, partito – erano i sostenitori di Ali, cugino e genero di Mohammed, che consideravano l’unico avente il diritto di succedere al Profeta. Per gli sciiti, i suoi successori (imam) dovevano necessariamente provenire dalla discendenza di ‘Ali e Fatima, la figlia di Mohammed. A differenza del califfo, la figura dell’imam ha un valore sacrale, in quanto dotato di scienza sovrumana concessagli da Dio e quindi infallibile. All’interno degli sciiti vi sono numerose divisioni in merito all’identità e al numero degli imam. Nei periodi di crisi politica, come noto, in Medio Oriente le identità comunitarie, su base confessionale o etnica, diventano spesso sostitutive di quelle nazionali. Così sunniti e sciiti possono essere divisi per etnia, lingua, classe sociale, opinioni politiche, concezione della religione, geografia. Oppure possono aver vissuto insieme, per lunghi periodi, sviluppando relazioni durature. Ma, in particolari condizioni conflittuali, tendono a raggrupparsi secondo una logica settaria. Il marcatore confessionale non sarebbe così determinante se non fosse divenuto principio di identificazione anche nelle relazioni tra stati. Oggi è infatti impossibile comprendere la natura dell’antica frattura religiosa fuori dalla competizione per l’egemonia tra Iran e Arabia Saudita, le due maggiori potenze rivali dell’area, che ha finito per trasformare uno scontro geopolitico regionale in una polarizzazione e politicizzazione delle loro identità socio-religiose, con crescenti caratteristiche settarie e dicotomiche.

Qatar: un amico che ci vuole male

Negli ultimi due decenni, il piccolo Qatar ha perseguito una politica costante di sovraesposizione e di interventismo politico, cercando, forte delle proprie eccezionali risorse finanziarie e naturali, di porsi come punto di riferimento dell’islam e del mondo arabo. Una scelta politica attuata dall’emiro Hamad bin Khalifa al-Thani ¬ salito al potere con un colpo di palazzo nel 1995 per abdicare volontariamente nel 2013 ¬ iniziata con la costituzione della celebre emittente televisiva al-Jazeera ¬ il network panarabo che trasmette anche in lingua inglese (da Londra e Washington) e serbo-croata (da Sarajevo) ¬ e proseguita anche con l’opera del suo premier e ministro degli esteri, Hamad bin Jassim al-Thani. L’ambivalenza politica dell’emirato si è mostrata in tutta la sua evidenza, da un lato attraverso la salvaguardia dei propri legami con i partner occidentali (Usae Euin primis), dall’altro, tramite la capacità di accreditarsi nei consessi regionali e internazionali come nuovo punto di riferimento per l’area, in quanto portavoce degli svariati orientamenti arabi e musulmani, anche più radicali.

Questo iperattivismo è ulteriormente cresciuto con le Primavere arabe, allorché il governo di Doha ha finanziato e sostenuto direttamente le varie filiazioni della Fratellanza musulmana in tutta la regione, non disdegnando l’aiuto ai gruppi più radicali anti-Assad in Siria e alle milizie islamiste in Libia. Una sovraesposizione che ha mirato sostanzialmente a differenziare il Qatar dagli altri emirati del Golfo e, in particolare, a rendere impossibile quell’unione politica dei paesi Gcc a cui punta l’Arabia Saudita (che vedrebbe così accresciuto il proprio ruolo). Caratteristiche, queste, che hanno reso Doha un formidabile player politico-strategico a livello regionale e internazionale. Ricco di soldi, ma povero di uomini e impegnato su troppi fronti, l’emirato ha finito per portare avanti una politica caotica e improduttiva che ha irritato i suoi vicini, al punto che Arabia Saudita, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti hanno minacciato di rompere le relazioni diplomatiche con Doha (e paventato anche di peggio). Anche in Occidente si è finito per capire i guasti del suo iperattivismo, ben sintetizzati dal titolo del libro di Nicolas Beau e Jacques-Marie Bourget, Le Vilain Petit Qatar: Cet ami qui nous veut du mal.

Un iperattivismo che ha prodotto politiche spesso affrettate e incoerenti e che ha finito per appannare l’immagine dell’emirato a livello internazionale. Sul piano regionale le conseguenze sono state ancora peggiori, poiché il dissenso degli altri paesi Gcc verso Doha è sfociato in una clamorosa crisi politica ¬ parzialmente rientrata ¬ che ha dato luogo al ritiro temporaneo degli ambasciatori delle altre monarchie arabe del Golfo nel mese di marzo 2014, rendendo di fatto pubbliche le tensioni rimaste sino allora latenti. Alla base della decisione delle tre monarchie vi sarebbe stata, nella versione ufficiale, la mancata ratifica da parte del Qatar degli accordi di non interferenza negli affari interni dei membri del consesso regionale stabiliti nel corso del 34° summit del Gcc in Kuwait, l’11 dicembre 2013. Nel concreto, invece, l’Arabia Saudita ha accusato Doha di sostenere i movimenti legati ai Fratelli musulmani nella regione, chiedendo di rivedere le proprie politiche a sostegno di questi gruppi e di ridurre il proprio coinvolgimento politico nella crisi politica e di sicurezza nello Yemen (che Riyadh considera nella propria esclusiva sfera di influenza).

Per saperne di più

M. Y. Abu-Munshar (2012) In the shadow of the ‘Arab Spring’: the fate of non-Muslim under Islamist Rule, «Islam and Christian-Muslim Relations», 23, 4, pp. 487-503.

I. Al-Marashi(2013) Iraq’s security outlook for 2013, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, IspiAnalysis, 197, Milano, disponibile on line: http://www.ispionline.it/files/pubblicazioni/analysis_197_2013.pdf.

M. Al-Rasheed (2013), Saudi Arabia: local and regional challenges, «Contemporary Arab Affairs», 6, 1, pp. 28-40.

O. Al-Ubaydi, A. Plebani(a cura di) (2014) GCC Relations with Post-War Iraq: A Strategic Perspective, Gulf Research Center, Cambridge.

N. Beau, J. M. Bourget (2013) Le Vilain Petit Qatar: Cet ami qui nous veut du mal, Fayard, Paris.

K. Khashanah (2014) The Syrian Crisis: a systemic framework, «Contemporary Arab Affairs», 7, 1, pp. 1-21, disponibile on line: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17550912.2014. 881006#.VL0vetKG-So.

L. Khatib, Defeating the Islamic State Requires a Saudi-Iranian Compromise, Carnegie Middle East Center, Beirut, disponibile on line: http:// carnegie-mec.org/publications/?fa=56521.

M. Knights (2014) Isil’s Political-Military Power in Iraq, Combating Terrorism Center (Ctc), Ctc Sentinel, 7, 8, West Point, Ny, disponibile on line: https://www.ctc.usma.edu/posts/isils-political-military-power-in-iraq.

V. E. Parsi, A. Locatelli(a cura di) (2013) L’onda lunga delle primavere arabe. Implicazioni teoriche e sfide geopolitiche, Vita e Pensiero, Milano.

R. Redaelli(2014) Il ritorno dell’Iran, in M. Torrie N. Mocci(a cura di), Il drago cinese e l’aquila americana sullo scacchiere asiatico, Asia Maior-Osservatorio italiano sull’Asia, Emil di Odoya, Bologna.

S. Tadros (2014), Islamist Responses to the ‘End of Islamism’, Hudson Institute, Current Trends in Islamist ideology, Washington, Dc, disponibile on line: http://www.hudson.org/research/10170-islamists-respond-to-the-end-of-islamism-.

Approfondimento

Le comunità cristiane stanziate in Medio Oriente vivono un periodo di grande difficoltà, sintomo di una crisi più profonda che coinvolge anche la componente intra-musulmana, minando le basi e gli assetti del convivere pacifico all’interno della regione. Gli scontri in corso in Iraq e in Siria, dove l’autoproclamato Stato islamico (Is) minaccia il futuro delle minoranze religiose locali costringendo centinaia di migliaia di persone a fuggire, rafforza questa preoccupazione. Ciò che colpisce non è solo l’ampiezza dell’arco di crisi ma anche la complessità di una congiuntura che vede il pericoloso rinsaldarsi di dinamiche locali e regionali in un circuito vischioso di violenza e scontro senza apparente soluzione di continuità. Attualmente non solo la via per una risoluzione delle diverse crisi appare ancora lontana e di difficile previsione, ma sfuggono anche i contorni politici, sociali e demografici su cui tentare la ricostruzione e la ridefinizione dei futuri assetti mediorientali post-crisi. All’interno di questo preoccupante orizzonte, la condizione delle minoranze, in particolare quelle cristiane, appare quanto mai incerta e la loro significativa sopravvivenza demografica torna in questione a quasi cento anni dai massacri occorsi a cavallo della Prima guerra mondiale. La tentazione di leggere le attuali dinamiche come la conferma di un ineludibile e atavico scontro tra islam e cristianesimo guadagna sempre più terreno. In verità, l’attuale crisi evidenzia piuttosto l’incompiutezza e la debolezza degli equilibri politici e sociali su cui è stato fondato l’ordine regionale mediorientale alla fine della Prima guerra mondiale e quindi anche la specifica collocazione delle comunità non-musulmane.

Il cristianesimo orientale ha dovuto spesso affrontare sfide e prove sin dai tempi della conquista islamica. Ciononostante, la perseveranza delle comunità cristiane ha consentito la sopravvivenza della loro ricca complessità ecclesiologica, che è poi viva e attuale testimonianza delle origini e della storia del cristianesimo. Allo stesso tempo, seppur evitando ideologizzazioni, ciò è anche potuto avvenire grazie allo specifico sistema politico islamico pre-moderno che ne ha garantito e tollerato la presenza pur all’interno di una dimensione giuridica inferiore rispetto a quella musulmana. Paradossalmente, questo sottile equilibrio è iniziato a mutare in modo preoccupante proprio durante la stagione che avrebbe dovuto salutare il loro riscatto. La fondazione degli stati arabi moderni, infatti, avrebbe dovuto assicurare la loro emancipazione e piena cittadinanza, preservandone anche le specificità attraverso la loro protezione secondo lo status di minoranza religiosa. Ciononostante, la storia contemporanea del cristianesimo orientale appare come una lunga stagione di crisi e di lenta, ma costante, diminuzione demografica. Il peculiare sistema di garanzie delle minoranze religiose e l’imposizione della logica dello stato nazione ha di fatto solo apparentemente garantito la sopravvivenza delle numerose e differenti comunità cristiane mediorientali. In realtà, le ha piuttosto ‘rinchiuse’ all’interno di un recinto giuridico limitato e dipendente dall’autorità centrale, sempre soggette a dover provare la loro lealtà nei confronti del potere costituito stesso e dell’identità della maggioranza. Tale interpretazione dello status giuridico di minoranza religiosa le ha private della possibilità di giocare pienamente un ruolo nello spazio pubblico, costringendole al silenzio e al sostegno dello status quo, anche autoritario, a patto che fosse in grado di assicurarne l’esistenza.

Di fatto, non è possibile ignorare che la presenza cristiana nelle regioni che hanno visto la sua nascita conti il più piccolo numero di fedeli (circa 13 milioni) e la più bassa concentrazione (circa il 4%) a livello mondiale. Tra il 1900 e il 2010 la presenza cristiana nella regione ha vissuto un costante declino passando dal 10% al 5%. Il minor tasso di crescita e la più marcata propensione a lasciare l’area rispetto alla componente musulmana, più per ragioni economiche che propriamente politiche, spiega in parte questa dinamica di lenta scomparsa e invecchiamento. Attualmente è la guerra che ne minaccia il futuro, potenziando all’esasperazione quella propensione all’immigrazione già marcata da decenni. L’arco di crisi attuale li vede obiettivamente oppressi sotto molti punti di vista. I cristiani in Medio Oriente non sono solo vittime degli scontri al pari dei loro concittadini musulmani, ma sono anche obiettivi della strategia omogeneizzante di formazioni jihadiste come Is. Essi sono inoltre ostaggi di regimi autoritari che manipolano lo scontro religioso e la logica settaria, per esempio nella Siria di Bashar al-Assad, o prigionieri di pericolose derive autoritarie di fronte al timore di peggiori deviazioni, come nell’Egitto di Abdel Fattah al-Sisi dopo l’esperienza di Mursi. Infine, i cristiani sono sempre più costretti a posizioni ‘residuali’, schiacciati da logiche conflittuali irriducibili, come avviene nell’area israelo-palestinese. In tale orizzonte resistono solo piccoli rifugi, sempre più provati dalla pressione dei rifugiati e dal peggioramento della situazione regionale, come in Giordania e in Libano, che rischiano drammaticamente di rimanere isolate testimonianze della millenaria presenza cristiana nella regione.

di Paolo Maggiolini

Approfondimento

Gli eventi dell’11 settembre hanno segnato profondamente gli equilibri del Ventunesimo secolo, proiettando la minaccia jihadista – o meglio, la rivisitazione moderna del jihad armato – al centro dell’agenda politica internazionale. In questo contesto, al-Qaida è emersa come il centro nevralgico e la portabandiera di una galassia di realtà e movimenti uniti da una comune aspirazione: risvegliare e liberare la comunità islamica attraverso il richiamo al jihad armato, considerato l’unico strumento capace di vendicare i torti subiti e di porre le basi per una nuova età dell’oro. Un jihad con la spada che – contrariamente alla visione tradizionale – era chiamato a unire la dimensione difensiva a quella offensiva in una battaglia per la sopravvivenza dell’islam da condursi tanto all’interno (nei confronti dei regimi alla guida del mondo islamico accusati di apostasia) quanto all’esterno (gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali) del dar al-Islam. Con gli attacchi del settembre 2001 il movimento fondato da Osama bin Laden era rapidamente divenuto nell’immaginario collettivo una sorta di Spectre capace di colpire il cuore stesso dell’Occidente e di minacciare con i suoi tentacoli l’intero assetto internazionale. La storia ha poi dimostrato come tale immagine non corrispondesse alla realtà e che al-Qaida, al di là di una serie di attacchi spettacolari condotti più all’interno del mondo islamico che sul suolo occidentale, fosse ben lungi dal rappresentare le istanze dell’intera galassia jihadista. Una galassia che, contrariamente alla percezione generale, ha da sempre presentato un fortissimo grado di differenziazione interna, sia dal punto di vista dottrinale che a livello strategico e operativo. La stessa leadership qaidista ne era ben consapevole e, sin dal principio, aveva evitato di puntare all’egemonia sul complesso universo jihadista, preferendo porsi al centro di una rete relazionale capace di garantirle la posizione di primus inter pares. In questo modo al-Qaida è riuscita a massimizzare la propria influenza, giovandosi del sostegno di un numero crescente di affiliati regionali, che ne hanno portato avanti le istanze nel momento in cui il suo nucleo dirigente non poteva più assolvere pienamente ai propri compiti. È in questo contesto che nacquero al-Qaida nella Penisola Arabica (Aqap), al-Qaida nel Maghreb islamico (Aqim) e quella che per lungo tempo è stata la sezione qaidista di maggior successo: al-Qaida in Iraq (Aqi). Proprio dalle ceneri di Aqi– il cui fondatore, Abu Musab al-Zarqawi, aveva causato non pochi problemi alla dirigenza di al-Qaida – è emerso prepotentemente il sedicente Stato islamico (Is) guidato da Abu Bakr al-Baghdadi. Il nuovo ‘califfo’, dopo essere asceso al ‘trono’ nel giugno 2014 – ha assunto il nome di Ibrahim e ha cambiato la denominazione del suo stesso movimento. Una scelta, quella di abbandonare il nome di ‘Stato islamico dell’Iraq e della Siria’ (Isis) a favore del più semplice ‘Stato islamico’ (Is), che sottendeva la volontà di diventare un punto di riferimento per l’intera umma (come dichiarato apertamente al momento della sua proclamazione), ma anche di sfidare apertamente la leadership di al-Qaida per la supremazia sulla galassia jihadista. Una sfida lanciata attraverso la formazione di uno stato posto nel cuore del mondo arabo (obiettivo che lo stesso Ayman al-Zawahiri, attuale leader di al-Qaida, aveva dichiarato come un passaggio imprescindibile per la vittoria del fronte jihadista), ma anche attraverso l’appello all’intera comunità islamica (e soprattutto a coloro che in gergo vengono definiti would-be-jihadists) a compiere una nuova hijra. Anche se questa volta la nuova egira non doveva portare da Mecca a Yathrib-Medina, ma dai quattro angoli del globo alle aree controllate dal sedicente Stato islamico. Una chiamata rivolta allo stesso ‘bacino di utenza’ che per anni è stato feudo esclusivo di al-Qaida e che ora pare rispondere molto più favorevolmente al richiamo del nuovo ‘califfo’ che a quello del successore di Osama bin Laden, anche in virtù di un uso dei media, della violenza indiscriminata e del terrore che ha spinto alcuni analisti a considerare la stessa franchise qaidista come meno estrema di quella della controparte battente il nero vessillo di Is.

Tuttavia la competizione per la supremazia della galassia jihadista non si riduce a questi due attori. L’arco di instabilità che dal Maghreb si estende sino al Levante e alla Mesopotamia ha rappresentato l’humus ideale per la nascita di nuove formazioni che, pur condividendo una comune matrice jihadista, presentano caratteristiche, obiettivi e modalità operative parzialmente differenti rispetto a quelle a cui siamo stati avvezzi sino a ora. Un esempio a tal proposito è quello costituito dalle sezioni (distinte) libica e tunisina di Ansar al-Sharia, che presentano un’impostazione che unisce richiami al jihad (armato e non), appelli alla giustizia sociale e azioni a favore degli strati più deboli della comunità a un afflato rivoluzionario volto ad alterare hic et nunc la situazione dei suoi paesi di riferimento.

Alla luce di tale complessità diventa ancora più necessario avviare uno sforzo interpretativo in grado di distinguere le diverse anime dell’universo jihadista, onde evitare di ricorrere a banalizzazioni che non possono che contribuire a estremizzare ancor più il fenomeno. D’altronde, se è vero che tutti i gatti sembrano grigi al buio, è anche vero che accendere la luce è possibile e sempre più necessario. Per comprendere il nemico che si ha di fronte, ma anche per valutare chi può essere parte della soluzione e non solo parte del problema.

di Andrea Plebani

Approfondimento

La guerra dell’estate 2014 che, per l’ennesima volta, ha visto confrontarsi l’esercito israeliano e Hamas nel teatro della Striscia di Gaza, non è stata semplicemente l’ennesimo tassello di un conflitto decennale che, ormai, sembra ripetersi a ritmi cadenzati ogni due anni. Sebbene, dopo la firma della tregua, possa sembrare che tutto sia rimasto come prima, che lo status quo sia stato ancora una volta mantenuto e che, fra qualche tempo, possa nuovamente riaprirsi la possibilità di una nuova escalation nell’area, qualcosa in realtà è cambiato.

Dal punto di vista strategico-militare, in effetti, la situazione non è radicalmente alterata. A essere cambiato è il ruolo di uno degli attori che, storicamente, ha avuto un peso decisivo nella risoluzione delle crisi israelo-palestinesi: l’Egitto. Quello del 2014 è stato, effettivamente, il primo capitolo della lunga saga di conflitti tra Hamas e Israele in cui l’Egitto ha svolto un ruolo diverso da quello cui aveva abituato le diplomazie regionali e internazionali. Prima durante la lunga era di Mubarak e, a seguito delle cosiddette Primavere arabe, durante la breve presidenza di Mohammed Mursi, Il Cairo si era sempre prodigato per trovare soluzioni che portassero in breve tempo a un cessate-il-fuoco e alla fine dei combattimenti. Nel far ciò, la politica egiziana era caratterizzata sostanzialmente da due fattori: una certa equidistanza rispetto alle parti coinvolte nella guerra, e il suo inserimento all’interno di un più ampio quadro di cooperazione con gli Stati Uniti.

L’Egitto del 2014 ha scardinato tale schema, mostrandosi, da un lato, decisamente parziale nella gestione della sua azione diplomatica; dall’altro, agendo in maniera autonoma rispetto a Washington. La motivazione di questo cambio di rotta è da rintracciare nell’‘uomo nuovo’ che siede nella poltrona più importante del paese: Abdel Fattah al-Sisi. Il fatto che, questa volta, l’Egitto non sarebbe potuto essere un vero arbitro imparziale nel conflitto tra Hamas e Israele, del resto, era già prevedibile viste le posizioni di al-Sisi nei confronti della Fratellanza musulmana, di cui Hamas rappresenta una sorta di branca palestinese. La stessa ascesa al potere di al-Sisi in Egitto è stata fondata sulla estromissione e, in seguito, sulla repressione della Fratellanza musulmana prima al potere con Mursi, fino alla sua designazione come organizzazione terroristica. Era dunque difficile pensare che Il Cairo potesse, da un lato, svolgere un ruolo da mediatore imparziale nella crisi e, dall’altro, essere accettato come tale da Hamas. A ciò si aggiunge la considerazione che al-Sisi, nell’affrontare la questione del conflitto tra Hamas e Israele, aveva dei propri obiettivi specifici da perseguire, che in alcuni casi esulavano dal solo contesto israelo-palestinese. Se si guarda allo scenario regionale con una prospettiva più ampia, infatti, è facile scorgere i segni di una polarizzazione che, progressivamente, ha interessato le posizioni soprattutto di Egitto e Arabia Saudita da un lato e, dall’altro, di Turchia e Qatar.

La guerra a Gaza dell’estate 2014 – con Ankara e Doha che si proponevano di mediare da una posizione decisamente più ‘filo-Hamas’ – ha costituito per l’Egitto un’occasione per marginalizzare il ruolo turco e qatarino in Medio Oriente, tramite l’isolamento di Hamas. Nel proporre i punti negoziali per un cessate-il-fuoco, al-Sisi – che ha continuato, a differenza del suo predecessore, a tenere chiuso il valico di Rafah che separa l’Egitto dalla Striscia di Gaza – ha di fatto dettato delle condizioni ad Hamas, senza interpellarlo, o almeno relegandolo a un ruolo marginale senza alcuna capacità di influire nel corso decisionale degli eventi. Era prevedibile che Hamas rifiutasse le condizioni e che, di conseguenza, il conflitto andasse avanti, con Israele che, di contro, accettava il piano proposto dall’Egitto. La mediazione statunitense non è riuscita a essere incisiva e, a questo punto, dopo settimane di scontri e una situazione di stallo, le parti sono arrivate ad accordarsi sui punti proposti dall’Egitto. In tale contesto, è importante sottolineare come Hamas non abbia preso parte ai negoziati, a favore di un ritrovato ruolo di Fatah e di Mahmoud Abbas. In questo modo, al-Sisi è riuscito a far perdere peso ad Hamas, marginalizzare la posizione di Turchia e Qatar a livello regionale, far ricadere la responsabilità del conflitto su Hamas stesso – ‘reo’ di non aver accettato i primi termini della tregua proposta dal Cairo – e, infine, riposizionare Abbas come legittimo rappresentante dell’Autorità nazionale palestinese, contribuendo in parte a far naufragare temporaneamente il progetto di riconciliazione nazionale palestinese. Tali obiettivi sono stati raggiunti senza il reale coinvolgimento degli Stati Uniti, il cui segretario di stato John Kerry non ha preso parte alla firma della tregua.

Secondo alcune interpretazioni, il vero e unico vincitore del conflitto, alla luce di quanto analizzato, sarebbe stato proprio al-Sisi. Sicuramente, è stata l’occasione per rafforzare la sua posizione, sia internamente nei confronti dell’opinione pubblica egiziana, che nella regione mediorientale. Sicuramente, è stata l’occasione per rafforzare la sua posizione internamente sia nei confronti dell’opinione pubblica egiziana, sia della classe politica nazionale, ergendosi quale dominus assoluto.

Allo stesso tempo, la vittoria diplomatica di al-Sisi ha rappresentato un forte segnale anche nei confronti dei paesi vicini della regione mediorientale: una situazione, questa, che ha permesso all’Egitto di recuperare quel ruolo di primo piano che storicamente gli compete nelle dinamiche del Levante arabo.

di Stefano M. Torelli