La minaccia jihadista tra Africa, Asia ed Europa: una sfida globale

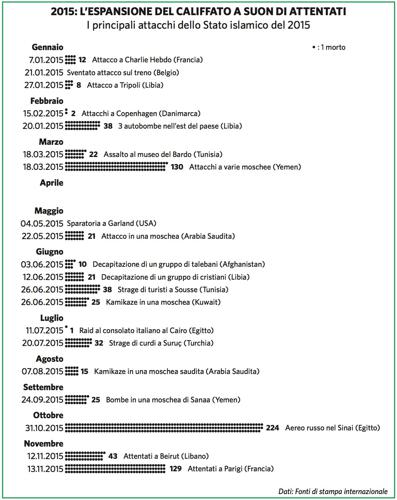

Affrontare il tema del terrorismo di matrice islamista nel 2015 significa necessariamente (pre)occuparsi dello Stato islamico (Is) e della sua penetrazione in Africa, Asia ed Europa attraverso una attenta . Oggi la minaccia jihadista è, infatti, rappresentata dalla rapida ed efficace diffusione di Is, determinato ad affermarsi con metodi terroristici quale unico riferimento dell’islamismo radicale. Due eventi introducono e, di fatto, esplicitano il progetto di penetrazione dell’Is: il 29 giugno 2015, quando celebra il suo primo anniversario; il 13 novembre, quando viene attaccata Parigi.

Il primo genetliaco, al di là del momento celebrativo, è un evento storico perché il califfato proclamato da al-Baghdadi compie un anno e può contare i suoi successi. Alla sua nascita, pochi giorni dopo il 29 giugno 2014 chi scrive sosteneva l’opportunità di un attacco militare contro il nascente stato: allora sarebbe stato ancora possibile, avrebbe causato grande imbarazzo politico per alcuni, messo nell’occhio del ciclone chi l’avesse compiuto ma la situazione, allora, permetteva ancora una manovra militare che sarebbe potuta essere risolutiva. La leadership del califfato scommise sulla impossibilità di questa azione e vinse la scommessa. Infatti, oggi, questo tipo di azione è molto più difficile, malgrado il recente attivismo russo, e il califfato probabilmente festeggerà altri compleanni. Tanti di più quanto saprà utilizzare, come ha fatto finora, le vulnerabilità dei suoi nemici: Is non è forte di per sé ma è capace di sfruttare le debolezze di chi combatte.

Ma il compleanno, come in tutte le grandi ricorrenze prevede più giorni per la sua celebrazione: venerdì 26 giugno 2015 è il Venerdì Nero che suggella il primo anniversario, a seguito di un mese di attività che hanno chiarito – se non bastasse – il progetto strategico e politico di Is.

Infatti in quel venerdì 26 giugno in Kuwait si verificò un attentato suicida, rivendicato da Is, nella moschea di al-Imam al Sadeq durante le preghiere. L’attentato ha così rilanciato la questione sunniti/sciiti, che oggi divampa sconvolgendo il Medio Oriente e i paesi del Golfo. Paesi, questi, alleati della coalizione anti-Is, ma anche ricchi di tante ambiguità sul loro stato di ‘nemici’ del califfato.

Il medesimo giorno, in Francia Is attacca un impianto di gas industriale nell’Isère, a 30 chilometri da Lione, nella regione del Rodano-Alpi: inoltre si tratta di un attacco a una infrastruttura critica che avrebbe potuto, per questo, essere dannosissimo e propone la prima decapitazione sul suolo europeo. Quest’ultima, sul piano simbolico, è tanto sconvolgente quanto l’attacco alla satira di Charlie Hebdo (7 gennaio 2015) e precede, segnale non colto, la strage di Parigi del 13 novembre successivo.

Ancora il 26 di giugno, nel venerdì giorno sacro dell’islam, nel mese del Ramadan, a pochi giorni dall’invito da parte di Is a trasformare il mese santo in un tempo di ‘calamità per gli infedeli’, in Tunisia si ammazza, oltre ai turisti occidentali, un paese che cerca di trovare una strada diversa da quella che vuole Is. È nuovamente colpito il turismo: un asset strategico per la Tunisia che, nella profonda crisi economica in cui si troverà dopo questo secondo colpo, che segue quello al Museo del Bardo (18 marzo 2015), corre il rischio di sprofondare nelle accoglienti braccia del radicalismo.

Il Venerdì Nero è perfettamente coordinato: i tre attacchi sono differenti solo per località e descrizione fisica del bersaglio, ma sono i medesimi in termini di rilevanza di impatto nei confronti del paese e della popolazione che si doveva colpire. L’effetto ottenuto in Kuwait, Francia e Tunisia è quello di un corale urlo sotto la bandiera nera: «Stiamo arrivando…anzi siamo già qui!». La regia strategica c’è ed è perfetta.

Ma il Venerdì Nero è stato preceduto da una serie di azioni significative, perché ogni azione si è mossa all’interno di un quadro sistemico ben organizzato di cui il mese precedente il primo compleanno ne è un esempio.

In quei giorni era in corso la battaglia per la riconquista di Kobane che ha visto un’azione di guerra ben condotta da Is e respinta con grande fatica dai curdi. Tutto questo in un contesto militare in cui il dominio dei cieli è della coalizione anti-Is che tuttavia nulla ha fatto per impedire l’afflusso verso Kobane dei jihadisti. Come nulla ha fatto nei mesi precedenti. Pochi giorni prima il mondo era messo a soqquadro per le esplosioni che hanno distrutto due importanti mausolei nel sito archeologico di Palmira, protetto dall’Unesco. Il 29 maggio Is pubblicava il primo numero della nuova rivista Kostantiniyye, in turco, per conquistare Istanbul e ‘cuori e menti’ dei turchi chiamati a una nuova santa alleanza contro i comuni nemici. Pochi giorni prima, con un video si chiamava alla sollevazione il jihad balcanico: un’area estremamente conflittuale e assai più pericolosa per possibili attacchi diretti verso l’Italia. Entrambi i casi ripropongono la guerra guerreggiata sul campo e quella condotta attraverso i media, della quale il califfato si è mostrato maestro.

In pratica, in occasione del primo compleanno del califfato, si è assistito a una strategia di penetrazione globale che si è dinamizzata nel breve arco di un mese: nel mese di Ramadan 2015 Is ha dimostrato di perseguire un disegno strategico di ampio respiro con una molteplicità e diversità di azioni sui diversi fronti. La regia c’è: non è la regia che rimanda alla catena di ‘comando e controllo’ a cui eravamo abituati e il modus operandi non è più quello delle cellule formate per colpire un obiettivo specifico con un piano adeguato, a loro fornito dal burattinaio. Ormai si tratta di una regia che conta su un esercito in crescita, delocalizzato e diffuso, che dimostra un buon livello organizzativo e militare di base, dotato di uomini indottrinati a cui è sufficiente l’indirizzo generale a colpire per declinarlo flessibilmente in termini operativi con una organizzazione efficace. Prima dell’avvio del Ramadan, Is aveva annunciato che sarebbe stato un Ramadan di sangue, invitando i suoi a terrorizzare con la massima violenza i nemici: è stato puntualmente accontentato.

Questi segni forse non erano stati sufficientemente compresi, tanto da rendere possibile la carneficina di novembre a Parigi: sette attacchi multipli coordinati, tre commando in azione e centinaia tra morti e feriti. Ma soprattutto un’Europa attonita e ammutolita, tardivamente reattiva, malgrado le prime ma frequenti attestazioni di ‘atto di guerra’ all’attentato, così certificando l’incomprensione del nuovo modello di guerra ibrida che caratterizza da anni i conflitti. Quest’ultimo attacco esprime in pieno non solo le modalità operative di Is ma sottolinea le strategie complessive, la mission del califfato che è una organizzazione complessa che usa il terrorismo come strumento della guerra ibrida, piuttosto che un gruppo terrorista – come tradizionalmente definito – che si pone l’obiettivo di modificare l’ordine costituito utilizzando il terrore come strumento, colpendo infrastrutture e popolazione. Lo Stato islamico non vuole semplicemente modificare l’ordine esistente: il califfato persegue il processo di espansione che lo caratterizza non attraverso la modifica del sistema e l’assorbimento della popolazione, ma attraverso l’espulsione di entrambi. Gli obiettivi del califfato vanno ben oltre a quelli del terrorismo che ha prodotto le definizioni che oggi stiamo ancora usando e che, pertanto, sono inadeguate. Ma del terrorismo esso usa gli strumenti, raffinati nella devastante capacità di colpire, in un quadro di colonizzazione dell’Occidente che non offre possibilità di negoziazione politica tra le parti: il califfato opera la pulizia etnica e religiosa e attira nuovi coloni nelle terre che conquista.

Per molti versi, dunque, il successo di questo Stato islamico, attore nuovo e innovativo sulla scena geopolitica, capace e opportunista, sognatore e realista, è massimizzato dalla coalizione di chi lo combatte. Questa coalizione è frammentata in una pluralità di interessi locali, nazionali e regionali che poco o nulla hanno in comune con l’Occidente che sembrerebbe averli promossi: a cominciare dal doppio gioco del Qatar e dell’Arabia Saudita (che combattono e anche finanziano gli stessi soggetti), dal sogno imperiale della Turchia (che si espande e minaccia) e dagli accordi sottobanco a propria tutela della Giordania (che ‘ospita’ per non avere incidenti). La risposta finora data a Is è stata limitata da questi interessi, a cui si affiancano quelli americani e internazionali che, schermati dalla preoccupazione di colpire popolazioni locali, in realtà tutelano l’interesse al mantenimento operativo dei pozzi petroliferi dell’area, dei quali si deve tornare in possesso non appena ci si è liberati del califfato.

Insomma, le ragioni particolari per le quali non intervenire con troppa durezza verso Is sono tante, molteplici e differenti: da cui la sopravvivenza garantita di quello che sarebbe identificato come il nostro nemico.

Ma la ragione reale di questo blocco politico e militare si ritrova, in modo ancora più radicale, in una visione del mondo superata che qualifica la coalizione anti-Is ma che non appartiene allo stesso Is, il quale incorpora la novità. Seppure paradossale, questa sembra essere la situazione a fine 2015.

Il nodo cruciale della visione è proprio nel Medio Oriente, ormai ridotto a una espressione esclusivamente geografica senza alcun senso politico rispetto all’immagine che ne avevamo. Il Medio Oriente che conoscevamo non c’è più e la crisi di Is può solo essere superata se si elabora una nuova visione geopolitica di quest’area strategica per il mondo intero. Senza una tale visione condivisa è impensabile sanificare le aree occupate da Is che resterebbero prive di governance e, come tali, luogo di conflitto tra i paesi musulmani ‘al contorno’. La novità degli ultimi mesi dell’anno, dunque, è rappresentata dall’intervento russo e dal recupero formale dell’Iran, una manovra che sta costringendo a ridefinire le strategie di tutti i contendenti che, in comune, sembrano solo avere – a livello dichiarativo – un medesimo nemico: il califfato. I numeri, infatti, mostrano questa accelerazione e una presenza sul campo di truppe che forse non è ancora chiara.

Questa premessa, focalizzata sul primo compleanno dello Stato islamico quale sintesi dei suoi caratteri peculiari, introduce alcuni punti che la contestualizzano su un piano temporale più ampio.

Il primo punto riguarda la guerra ibrida in corso, modalità con cui si declina la ‘terza guerra mondiale’. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (19 agosto 2015 - 36° Meeting di Rimini), dicharava: «Il terrorismo, alimentato anche da fanatiche distorsioni della fede in Dio, sta cercando di introdurre nel Mediterraneo, in Medio Oriente, in Africa, i germi di una terza guerra mondiale». Quasi esattamente un anno prima (18 agosto 2014), papa Francesco, nel volo di rientro dalla Corea del Sud, dichiarava: «Siamo entrati nella terza guerra mondiale, solo che si combatte a pezzetti, a capitoli», denunciando poi l’efferatezza delle guerre non convenzionali che hanno raggiunto «un livello di crudeltà spaventosa». I due austeri e pacati personaggi appena citati sembrano comprendere meglio di altri il nuovo teatro geopolitico caratterizzato dalla guerra ibrida: un pluralità di teatri di conflitto in cui attori differenti (eserciti convenzionali e terroristi, criminalità organizzata, Ngo, media, ecc.) mantengono relazioni conflittuali senza condividere alcun sistema di norme regolative. In parole povere: una nuova forma di guerra diffusa, pervasiva e delocalizzata, di cui né l’inizio né la fine sono dichiarati, in cui tutte le armi sono possibilmente impiegate da compagini con o senza uniforme, della quale il terrorismo è attore importante.

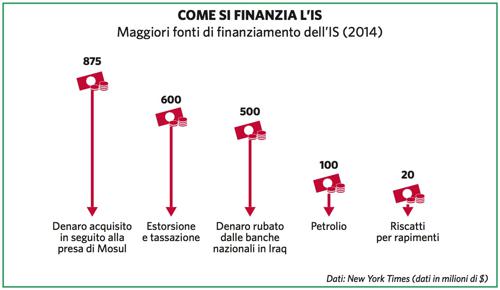

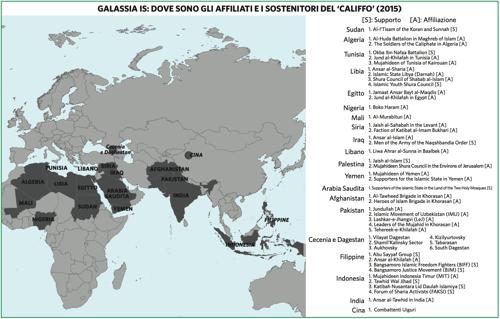

Il secondo punto riguarda il : costituirsi e farsi riconoscere come uno stato, prima dalla comunità globale musulmana, poi dalla comunità internazionale. È sufficiente notare l’uso sapiente e flessibile del nome dello Stato islamico: Isi quando alle sue origini si collocava soprattutto in Iraq (Islamic State of Iraq), Isil o Isis quando si è allargato alla e al Levante, incorporando nel nome i riferimenti mitici e simbolici allo Sham (Islamic State of Iraq and Syria, oppure Sham o ancora Levante), infine Is, semplicemente ed efficacemente lo Islamic State, quando ogni riferimento geografico è stato superfluo nella affermazione sovranazionale del califfato. Ma non solo il nome è mediaticamente interessante per le sue connotazioni geopolitiche, lo è anche perché è esplicitamente programmatico esplicitando nello ‘stato’ l’obiettivo degli islamisti. Is fin dalla sua nascita manifesta il suo afflato istituzionale a costituirsi stato tra stati, unico tra i gruppi jihadisti più vicini ad al-Qaida anche nelle sua forma organizzativa che prevedeva l’istituzione di province. Infatti, l’evoluzione dello Stato islamico mostra il progredire di un’organizzazione criminale che diventa un’entità che controlla ampie fasce di territorio, tra cui alcune importanti città siriane e irachene, e che offre una gamma diversificata di servizi burocratici e amministrativi. Tra questi, per esempio, offre ‘sicurezza e giustizia’ con un sistema d’ordine nelle zone di conflitto a quelle popolazioni che hanno conosciuto solo il caos della guerra tra fazioni concorrenti negli ultimi quattro anni. Inoltre, ha strutturato una sorta di amministrazione statale dotata di un budget (ha dichiarato di coniare la propria moneta in argento e oro) proveniente da tasse: spese per andare a scuola, multe per violazioni di traffico, smaltimento dei rifiuti. Oltre alle originate dal contrabbando del petrolio e delle antichità, dai rapimenti o dal traffico di persone, armi e droga. Questa evoluzione statuale di Is in Iraq e Siria è anche un modello per promuovere lo sviluppo dello Stato islamico in altri paesi, attraverso i suoi affiliati. Uno sviluppo che presumibilmente passa attraverso una prima fase di adesione e fedeltà al califfato e un successivo incremento delle azioni militari per consolidarsi nella applicazione del modello amministrativo.

Dunque guerra ibrida, come contesto generale, e progetto di istituzionalizzazione, come contesto specifico, qualificano le strategie di Is dalla sua nascita e, soprattutto, i processi che lo hanno visto protagonista in questo primo anno di cruciale start up, in cui gli strumenti prioritari utilizzati sono stati: la penetrazione territoriale, condotta consolidando la propria presenza nel Levante, e la penetrazione mediatica, orientata alla propaganda e al reclutamento.

La penetrazione territoriale dell’IS

La dello Stato islamico è stata articolata e mirata fin dal suo inizio. Il terrorismo è sempre una struttura opportunista, attenta a cogliere i momenti e i luoghi di instabilità politica e sociale per affermarsi, e Is ha immediatamente identificato nel vuoto della governance irachena l’area in cui radicarsi, e nel conflitto siriano il consolidamento necessario a proporsi come stato, radicandosi in Aleppo, Raqqa, Mosul. A ciò è seguito l’allargamento verso l’Africa, sconvolta dalla ‘primavera araba’ e dai conflitti tra Mauritania, Mali, Nigeria, Niger e Corno d’Africa; verso la penisola arabica, cogliendo l’occasione del conflitto yemenita; verso l’Asia, mirando soprattutto all’Afghanistan, sfruttando le recenti forti tensioni interne ai talebani, a seguito della morte del Mullah Omar. Tutte queste aree, altamente instabili e conflittuali, offrono forti legami alla narrativa tradizionale islamista e sono diventate immediatamente le potenziali ‘province’ (Wilaya) dell’organizzazione estesa del Califfato. Tale espansione, nel contesto della guerra ibrida, è focalizzata a esportare il modello statuale di Is e usa strumenti che rimandano alla costituzione di alleanze con formazioni jihadiste già localmente presenti; alla relazione sinergica con la criminalità organizzata, fonte di guadagno e opportunità logistica; alla attrazione di combattenti e di famiglie, per popolare le aree di penetrazione. A questi strumenti si affianca un uso molto efficace del soft power dato dall’uso capace delle strategie comunicative.

La penetrazione mediatica

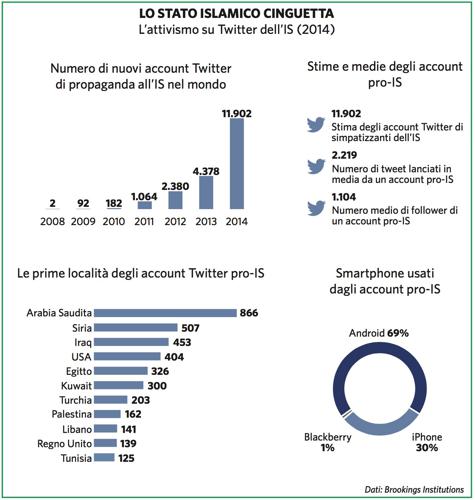

Fin dall’inizio Is ha attirato l’attenzione su di sé anche per le specifiche modalità comunicative messe in atto, in particolare dalla sua proclamazione a califfato il 29 giugno 2014.

Soprattutto lo stupore ha qualificato questa attenzione occidentale alla comunicazione degli islamisti: uno stupore dovuto all’insistenza sulle tecnologie della comunicazione utilizzate dalle major del jihad. Ma la vera novità di Is è che per la prima volta ci troviamo di fronte a una regia competente nell’uso dei diversi strumenti mediali, non solo delle tecniche, nel quadro di una più complessa regia politica e militare di consolidamento dell’islam radicale all’interno di un territorio.

Nella cosiddetta guerra ibrida, in cui attori e campi di combattimento sono diventati i più vari, la comunicazione ha assunto un ruolo centrale, che va ben oltre le tradizionali psychological warfare operations. Non per nulla, ad aprile 2015, l’esercito britannico ha costituito la prima ed unica brigata di specialisti per il ‘combattimento in rete’. Si tratta della Settantasettesima brigata, subito identificata con il nickname di Twitter Troops, che avrà il compito di contrastare la pervasività dello Stato islamico soprattutto sui social media: si tratta di un passo importante nelle strategie militari di contrasto che per la prima volta avviano delle specifiche attività cinetiche nel mondo virtuale (in questo caso azioni di combattimento non convenzionale e non letale), con obiettivi espliciti di contrasto.

Come sottolineato, la novità della comunicazione del califfato si ritrova soprattutto in una strategia complessa e articolata riconducibile ad alcuni prodotti mediali:

• l’utilizzo massiccio dei (Twitter, Facebook, chat e forum, che promuovono comportamenti virali e imitativi attraverso la narrazione, spesso, delle imprese al fronte, favorendo il reclutamento soprattutto dei foreign figther;

• video che promuovono la ‘comunicazione dell’orrore’, quali sono le decapitazioni dei nemici, volti a colpire emotivamente e profondamente, minacciandolo, il pubblico occidentale e, contemporaneamente, a sostenere l’azione radicale dei propri affiliati;

• attività di contro narrazione, di cui il giornalista inglese Cantlie, in mano a Is, è l’autore: così Is entra nelle argomentazioni dei paesi che lo combattono, fornendo visioni alternative, per favorire la frammentazione del ‘fronte nemico’;

• veri e propri prodotti informativi (le newsletter dello Stato islamico, edite anche a livello provinciale) che illustrano i servizi che Is offre ai suoi ‘cittadini’ nei territori controllati, con lo scopo di attirare famiglie di jihadisti, i nuovi coloni necessari alla strategia di istituzionalizzazione;

• riviste, come Dabiq, divulgate in rete in varie lingue (arabo, inglese, francese, turco, indonesiano, etc.) che si rivolgono ai simpatizzanti sparsi per il mondo; esse affrontano temi politici e teologici, ma anche forniscono competenze operative e potenziali bersagli da colpire;

• giochi interattivi, che riecheggiano conosciuti giochi occidentali (come Grand Theft Auto: Salil al-Sawarim), per intrappolare col processo della gamification (apprendere e socializzare giocando) i nativi digitali, i giovani;

• radio e televisione via web, attualizzando una strategia della convergenza che propone via rete una fruibilità differente e più attiva dei contenuti divulgati dagli altri mezzi di comunicazione.

Da questa tipologia emerge chiaramente come una strategia mediale articolata non sia affatto casuale ma utilizzi competenze che appartengono al mondo globale della comunicazione diffusa e pervasiva. Non riconoscerlo, o stupirsi di fronte all’impiego delle tecnologie, mostra il frequente ritardo culturale e l’etnocentrismo con cui l’Occidente troppo spesso classifica i suoi avversari, semplicemente perché combattono con ‘le ciabatte’, producendo così una enorme vulnerabilità. Tra l’altro, si tratta di una strategia che appartiene non al jihad, ma al mondo globale della comunicazione, competentemente adottata dal califfato, certamente avendo reclutato tra i foreign fighter non solo combattenti capaci di utilizzare un fucile d’assalto ma anche combattenti che utilizzano computer e telecamera.

È ormai chiaro che l’apparato media di Is è strutturato e organizzato in un sistema efficace e competente che persegue delle strategie (per esempio il marchio al-Hayat Media Centre) e che l’uso delle tecnologie mediali è da anni proprietà del jihad, così come la guerra mediale è un tema in cui il terrorismo ha investito denari e competenze da tempo. Il salto di qualità di Is è nella regia articolata dei diversi prodotti mediali su linee differenti, linee tutte convergenti al supporto dell’obiettivo generale, l’istituzionalizzazione del califfato, perché esso venga riconosciuto nella sua forma statuale: in questo percorso sia la produzione sia l’organizzazione mediale sono due delle componenti, non le sole, seppure importanti. Ma la progressiva drammatizzazione e l’aumentata frequenza di nuovi prodotti mediali significativi nel corso del 2015 sembra fare emergere un secondo obiettivo teso a promuovere forme di radicalizzazione non solo finalizzate al reclutamento dei cosiddetti , ma anche a promuovere il conflitto, favorito da atteggiamenti reattivi, nei paesi del mondo occidentale. In pratica si sta cercando di ottenere un effetto indiretto, agendo sulla attivazione dei potenziali nemici del califfato identificati nei cittadini europei, non affidando solo a possibili attacchi diretti di tipo terroristico l’esplosione della violenza tra islam e Occidente, ma anche alla risposta reattiva che si cerca di promuovere.

AQIM: origini, evoluzione e posizione nel nuovo panorama jihadista

di Andrea Plebani

Al-Qaida nel Maghreb islamico (Aqim) rappresenta uno degli affiliati più importanti del network qaidista. Seppur non paragonabile dal punto di vista operativo ad altri nodi regionali, Aqim dispone di caratteristiche pressoché uniche. Una posizione, questa, dovuta in buona parte al suo porsi a metà strada tra il movimento jihadista e il cartello criminale.

Aqim affonda le proprie radici all’interno del ‘decennio nero’ algerino, apertosi con la messa al bando del Fronte islamico di salvezza nel 1992 e chiusosi alla fine degli anni Novanta con il massacro di migliaia di civili inermi, il fallimento della guerra totale proclamata dai Gruppi islamici armati (Gia) e l’ostracismo di buona parte dei mujaheddin, che negli eccessi perpetrati dai Gia vedevano un danno per l’intero movimento. È in questo momento che venne fondato nel 1998 il Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento (Gspc) da cui sarebbe poi nata Aqim. Seppur creato per continuare la lotta armata, il Gspc rinnegava la violenza indiscriminata adottata dai Gia, prediligendo obiettivi istituzionali ed esponenti delle forze di sicurezza. Una posizione che, nonostante gli sforzi e le risorse impiegate, al volgere del nuovo millennio non era riuscita a smarcarlo dai responsabili dei massacri degli anni Novanta.

A cambiare la situazione contribuirono in misura determinante gli eventi dell’11 settembre 2001. La campagna scatenata da al-Qaida (Aq) rappresentava un’opportunità unica per il Gspc di perseguire il jihad armato senza infliggere nuove sofferenze alla popolazione algerina. In sostanza, si trattava di sostituire al nemico vicino (il regime di Algeri) il ‘grande satana americano’. L’unico ostacolo era rappresentato dal discredito che circondava il movimento all’interno degli ambienti jihadisti. Ed è alla sua rimozione che si dedicò il nuovo amir, Abdelmalik Droukdal, in collaborazione con Abu Musab al-Zarqawi, il leader di al-Qaida in Iraq che nei primi anni Duemila era divenuto l’astro nascente di Aq.

Ma cosa poteva offrire Aqim ad al-Zarqawi? Sostegno economico, backing logistico e un bacino di reclutamento secondo nell’Africa settentrionale al solo contingente libico. Un sostegno, quello fornito dal Gspc, che – grazie ai buoni uffici di al-Zarqawi – avrebbe permesso al movimento di ripulire la propria immagine e di essere poi accettato all’interno della cerchia di bin Laden. Nasceva così nel settembre 2006 Aqim.

L’ingresso in Aq spinse il movimento a dar vita a una nuova stagione di violenza culminata nel 2007 in oltre 200 attacchi. Già a partire dal 2008, però, le contromisure adottate da Algeri si tradussero in un’inversione di tendenza che, unita al collasso del jihad iracheno, spinse il gruppo a rivedere le proprie posizioni. È nelle aree desertiche di Algeria, Mauritania, Mali e Niger che Aqim ridefinì la propria linea di azione, sfruttando i legami instaurati con le comunità locali, la cronica instabilità di quei territori e, soprattutto, la posizione di rilievo assunta negli anni all’interno della ‘filiera’ dei traffici illeciti saheliani. Un giro di affari che si basava essenzialmente su entrate di natura diversa, che univano al contrabbando di armi, droga, sigarette e carburante il traffico di esseri umani e i rapimenti ai danni di turisti e personale occidentale.

Questo riposizionamento, necessario per rispondere alla crisi post-2007, non indicava l’abbandono della lotta jihadista da parte di Aqim. Al tempo stesso, però, esso evidenziava la debolezza di una realtà che aspirava al dominio del movimento jihadista sahelo-maghrebino, ma che non si era rivelata all’altezza dei propri obiettivi. È in questo contesto, segnato tra l’altro dall’instabilità degli anni 2011 e 2012, che emersero una serie di attori caratterizzati da un retroterra ideologico non dissimile da quello qaidista, ma autonomi rispetto ad esso. Paradigmatica fu, in tal senso, la proclamazione nel 2012 di un ‘emirato islamista’ nel Mali del nord. Un’impresa importante ma realizzata da Aqim in ‘compartecipazione’ con Ansar al-Din (formazione a essa vicina ma guidata dal leader tuareg Iyadh Ag-Ghali) e col Movimento per il tawhid e il jihad in Africa orientale (Mujao, nato da una scissione interna al gruppo di Droukdel). Il collasso dell’emirato maliano nella prima metà del 2013, oltre a rappresentare l’ennesimo duro colpo per Aqim, diede il via a una serie di dinamiche centripete che favorirono l’emergere di nuove divisioni. Nell’agosto 2013 vide la luce al-Murabitun, nata dalla fusione del Mujao con gli uomini di Mokhtar Belmoktar (altro ex esponente di punta di Aqim). Pochi mesi dopo, la rottura tra al-Qaida e l’auto-proclamato Stato islamico (Is) inflisse un altro schiaffo alle velleità di Aqim. Proprio nell’alveo di tale frattura, infatti, emerse nel 2014 Jund al-Khilafah, che a novembre venne formalmente accolta all’interno di Is.

Aqim, ovviamente, non è rimasta a guardare e ha sfruttato la crisi che ha colpito Libia e Tunisia per rafforzare le proprie relazioni con altre realtà come le sezioni nordafricane di Ansar al-Sharia e Okba Ibn Nafaa, un movimento attivo nella regione tunisina del Jebel Chaambi responsabile di numerosi attacchi contro le forze di sicurezza. Al netto di tali iniziative, però, il movimento sembra una pallida ombra di quello forza che avrebbe dovuto dominare la regione sahelo-maghrebina, lacerato al suo interno e sfidato da competitor esterni che ne minacciano non solo la supremazia regionale ma la stessa ragion d’essere.

Bangladesh, la nuova frontiera del jihad

di Giovanni Giacalone

Il Bangladesh può essere definito ‘nuova frontiera del jihad’ in considerazione del fatto che prima dell’avvento dell’Is in Medio Oriente il paese asiatico era sempre apparso di scarso interesse per il jihadismo internazionale, seppur la presenza di organizzazioni islamiste radicali in loco fosse nota da anni, tanto che nel 2009 il governo di Dacca aveva rilasciato una lista che includeva dodici gruppi islamisti ritenuti particolarmente pericolosi, ma senza alcun legame strutturale con organizzazioni jihadiste internazionali, ad eccezione di Hizb ut-Tahrir, che dispone di un ramo anche in Bangladesh.

Con l’insediamento dell’Is in Medio Oriente e a causa della sua crescente egemonia sul panorama jihadista internazionale è nata una forte ‘concorrenza’ con al-Qaida, sia a livello militare che in ambito propagandistico-comunicativo, dove tutti i paesi islamici sono diventati di importanza vitale; considerato che in Siria e Iraq gli uomini del califfato sembrano avere la meglio, i qaedisti hanno puntato sull’Asia orientale e in particolare sul Bangladesh, paese con 255 milioni di fedeli musulmani, circa il 90% della popolazione.

Nel gennaio 2014 il leader di al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, aveva fatto diffondere un audio dal titolo ‘Bangladesh: massacro dietro un muro di silenzio’, dove incitava i musulmani a scontrarsi contro le ‘forze anti-islamiche’ accusandole di massacrare i fedeli e puntando il dito contro India e Occidente.

La tempistica non è casuale: il 12 dicembre 2013 era infatti stato giustiziato Molla Abdel Qader, leader della Bangladeshi Jamaat e-Islami, inizialmente condannato all’ergastolo dal Bangladeshi International Crimes Tribunal (ICT) con l’accusa di crimini di guerra, tra cui l’uccisione di 344 civili, durante la guerra d’indipendenza del 1971. La revisione della sentenza da parte della Corte suprema è stata una diretta conseguenza delle proteste di Shahbag del febbraio 2013, quando migliaia di persone si riversarono nelle strade per chiedere la condanna a morte al ‘traditore della patria’ Molla Abdul Qader e la messa al bando della Jamaat e-Islami.

Tale organizzazione, fondata nel 1941, è stata accusata in più occasioni di aver messo in atto crimini di guerra contro civili bengalesi e i suoi membri di aver fatto parte di gruppi paramilitari pakistani. La Jamaat ha anche un suo ‘braccio’ studentesco, l’Islami Chhatra Shibir.

Questo episodio ha ulteriormente esasperato lo scontro già in atto tra le forze di governo della Awami League, partito di ispirazione nazionalista, secolare e socialista e gli estremisti islamici che accusano il governo di ‘miscredenza’ nonché di essere manovrato dall’India. Vale la pena rammentare che il Bangladesh, seppur riconosce l’islam come religione nazionale, ha reintrodotto nel 2010 il laicismo come uno dei pilastri della propria Costituzione, già incluso nel 1972 ma rimosso nel 1977 da Ziaur Rahman.

Ayman al-Zawahiri ha dunque saputo ben strumentalizzare la delicata situazione interna del paese, fomentando gruppi jihadisti locali come Harkat-ul Jihad Islami (HJI), Jamaat-ul Mujahideen Bangladesh e Ansarullah Bangla. Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’audio, la polizia locale arrestava il ventunenne Rasel Bin Sattar Khan, accusato non solo di gestire una pagina Facebook dove si incita al jihad, ma anche di avere contatti sia con al-Qaida che con la Jamaat e-Islami.

Per quanto riguarda i gruppi jihadisti autoctoni, attualmente ne risultano attivi una ventina (di cui dodici già presenti nella lista emessa dalle autorità bengalesi nel 2009 precedentemente citata). Tra i più noti vale la pena citare Harkat-ul-Jihad-al-Islami, di ideologia qaedista, formata nel 1992 da veterani della guerra afghana anti-sovietica e presente sia in Bangladesh che in Pakistan e India. Altro gruppo jihadista particolarmente attivo è Ansarullah Bangla Team, tradizionalmente nato come gruppo seguace dell’ideologia qaedista di Anwar al-Awlaki e resosi responsabile di minacce e agguati nei confronti di diversi blogger e liberi pensatori. Ansarullah ha inoltre pubblicato una lista con 82 persone condannate a morte dagli islamisti per essere fuoriusciti dalla ‘retta via’; tra di loro c’è anche la scrittrice Taslima Nasreen, attualmente rifugiata in India e sotto scorta.

Il 2015 è stato un anno drammatico per quanto riguarda le aggressioni nei confronti di intellettuali non allineati con l’ideologia jihadista: ben quattro blogger sono caduti sotto i colpi degli estremisti, tra cui Avijit Roy e Washiqur Rahman. Sabato 31 ottobre Faisal Abedin Deepan, un editore di libri non religiosi, è stato ucciso a colpi di ascia a Dacca, mentre un altro editore è stato accoltellato nella sede della sua casa editrice insieme a due scrittori. La ferocia jihadista non ha risparmiato neanche gli stranieri e sotto i loro colpi sono caduti anche il giapponese Hoshi Kunia e l’italiano Cesare Tavella.

Nonostante gli omicidi dei due stranieri siano stati rivendicati dall’Is i dubbi restano poiché attualmente è ancora l’ideologia di al-Qaida a dominare nella confusa galassia del Bangladesh. Bisogna inoltre tener presente che con Is si intende un brand più che un’organizzazione gerarchicamente strutturata come al-Qaida. Non è dunque da escludere che la rivendicazione dell’Is per l’assassinio di Tavella possa essere un tentativo dell’Is di affermarsi nel paese, magari cercando il consenso di qualche gruppo jihadista autoctono disposto a confluire verso la sua area ideologica.

Jihad e sud-est asiatico

di Matteo Vergani

I paesi insulari del sud-est asiatico sono un’area in cui l’islam è presente sin dal XIII secolo con una concentrazione maggiore in paesi come Indonesia e Malesia. Minoranze consistenti si trovano anche nelle Filippine e Tailandia e popolazioni più esigue negli altri paesi dell’area. Tradizionalmente i conflitti indipendentisti dei paesi del sud-est asiatico hanno avuto una matrice prevalentemente nazionalista, sebbene l’islam sia sempre stato un elemento importante delle identità locali, con spinte più o meno integraliste e puritane in diversi periodi e contesti storici. È a partire dalla fine degli anni Novanta che il jihadismo, cioè una interpretazione selettiva e letterale di testi religiosi islamici per giustificare la lotta armata, si è lentamente ritagliato uno spazio importante nel sud-est asiatico, in particolare in tre paesi: Indonesia, Filippine e Tailandia.

Per quanto riguarda l’Indonesia, il jihadismo affonda le sue radici nel periodo dell’invasione sovietica dell’Afghanistan degli anni Ottanta e nella mobilitazione jihadista che ne seguì (e che vide il consolidamento di al-Qaida a livello globale). In quegli anni un gruppo della galassia jihadista indonesiana, Jemaah Islamiyah (conosciuto anche come Ji), si legò particolarmente all’organizzazione di Osama bin Laden. Quando quest’ultimo decise alla fine degli anni Novanta di attaccare obiettivi militari e civili occidentali, una fazione di Ji appoggiò la sua causa conducendo attentati contro cristiani indonesiani e turisti occidentali, tra cui i famosi attentati del 2002 in una discoteca di Bali in cui rimasero uccise 202 persone, ed altri attacchi contro ambasciate e hotel di lusso.

Per quanto riguarda le Filippine, il jihadismo si colloca nel contesto di un conflitto separatista in cui la regione a sud del paese, a maggioranza musulmana, cerca di rendersi indipendente dal governo centrale di Manila. I principali gruppi indipendentisti (in particolare il Mnlf, Moro National Liberation Front, e il Milf, Moro Islamic Liberation Front), pur essendo guidati da leader musulmani, non hanno fatto della lotta indipendentista una questione puramente religiosa, ma economica e politica, e non si riconoscono nell’ideologia jihadista. Tuttavia a partire dagli anni Novanta sono apparsi nel conflitto diversi gruppi di matrice jihadista, tra cui il più celebre è l’Asg (Abu Sayyaf Group). Inizialmente vicino ad al-Qaida, in seguito alla repressione dello stato e al mancato supporto popolare l’Asg si è indebolito e frammentato allentando i legami con al-Qaida e perdendo le radici ideologiche, dedicandosi ad attività lucrative come estorsioni e rapimenti.

Anche in Tailandia il jihadismo si colloca nel contesto di un conflitto indipendentista in cui le provincie del sud, di religione musulmana e di etnia malese, cercano autonomia dal governo centrale di Bangkok. Dopo un conflitto a carattere nazionalista per gran parte del secolo scorso, e dopo circa venti anni di calma apparente, a partire dal 2004 è tornata la violenza nella regione, assumendo una connotazione più religiosa e più incontrollata. Infatti le principali organizzazioni che hanno guidato la lotta indipendentista nel secolo scorso, in particolare il Pulo (Pattani United Liberation Organization) e il Brn (National Revolutionary Front), non sono in grado di controllare le esplosioni di violenza che sembrano ispirarsi a versioni piu estreme dell’islam ma che non appartengono a gruppi organizzati.

Gli echi delle ‘primavere arabe’ e i successivi conflitti in Medio Oriente da cui è emerso l’Is hanno avuto un forte impatto sul jihadismo nel sud-est asiatico. A partire dal 2012 il conflitto in Siria e l’avvento dello Stato islamico hanno ravvivato i fervori jihadisti in Indonesia, che ha avuto il suo primo attentatore suicida in Siria nel 2013. Nel 2014 la propaganda dello Stato islamico ha rilasciato messaggi e video in indonesiano, volti a reclutare combattenti dal paese, ed è stata dichiarata la nascita di un gruppo jihadista indonesiano e malese operante nel sud-est asiatico. Le stime vedono circa 500 indonesiani coinvolti tra il 2014 e il 2015 nel conflitto in Siria. Meno strutturati i rapporti dello Stato islamico con il jihadismo nelle Filippine e Tailandia: Abu Sayyaf ha dichiarato nel 2014 fedeltà allo Stato Islamico, anche se l’organizzazione di al-Baghdadi non ha mai risposto ufficialmente. Inoltre, nonostante la presenza su internet di simboli dello Stato islamico associati all’insorgenza nel sud della Tailandia, non ci sono prove di supporto o relazioni consolidate con la guerriglia separatista nel sud della Tailandia.

In conclusione, il conflitto in Medio Oriente può rivelarsi un nuovo pericoloso combustibile per il jihadismo nel sud-est asiatico. Sebbene sembra improbabile che i gruppi jihadisti conquistino ampio supporto popolare, questi possono costituire una minaccia per la futura sicurezza della regione.

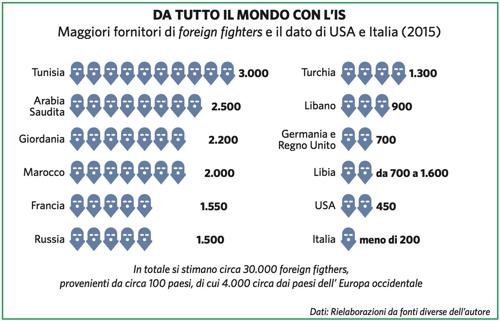

Egira: migrazioni, foreign figther e coloni

Dabiq, il magazine in lingua inglese distribui;to da Is, esce a marzo 2015 con il suo ottavo numero intitolato The Call Hijrah. Si tratta di una chiamata alla migrazione, denso degli usuali riferimenti alla dottrina islamica, per spingere i musulmani che si riconoscono nella proposta dello Stato islamico a confluire nelle sue schiere: si tratta della esplicitazione di una delle strategie di penetrazione di Is dalle molteplici conseguenze e sfaccettature. Infatti, essa comprende, in genere, sia l’egira, intesa come migrazione verso lo Stato islamico, sia il jihad nei paesi d’origine. Emblematica, proprio per entrambi questi significati, la chiamata rivolta ai Balcani, terra di espansione importante per il califfato: il 5 maggio 2015 Is ha rilasciato, tramite la sua principale casa di produzione, la al-Hayat Media Center, un nuovo video specificatamente orientato a quelle popolazioni, con particolare attenzione alla Bosnia-Erzegovina, dal titolo: Honor is in Jihad. A Message to the People of the Balkans. L’obiettivo era chiaro: scuotere i musulmani dei Balcani e spingerli a unirsi a Is o a combattere per Is a casa loro, con tutti i mezzi. Il ‘progetto migratorio’ di Is è articolato: in una prima fase prevedeva soprattutto il reclutamento dei foreign figther, intesi come combattenti pronti a morire sul campo o a tornare per perpetrare attacchi nei paesi di provenienza. Ma in una fase successiva, più recente, ha incentivato il reclutamento di ‘combattenti’ in qualità di tecnici ed esperti, il cui lavoro fosse nelle retrovie, per organizzare la comunicazione, la logistica e i servizi dello stato. Insieme a loro ha cominciato ad attrarre donne, spesso da dare in sposa ai combattenti, perseguendo un piano di colonizzazione delle terre, insediando una popolazione omogenea per condivisione della visione islamista radicale ma multietnica per appartenenza. Proprio in quest’ultima fase, nel contesto della guerra ibrida, Is ha iniziato a sfruttare i grandi flussi migratori generati dalla pulizia etnica perseguita nelle terre occupate e, più generalmente, dalla situazione di conflitto. Tali flussi sono funzionali a indebolire (soprattutto) l’Europa favorendone la frammentazione e i paesi mediorientali sottoposti a una pressione migratoria ormai quasi insostenibile; a raccogliere denari per mezzo del traffico di persone; a sfruttare i percorsi dei flussi per fare penetrare eventuali combattenti di ritorno; sfruttare i migranti sia in termini di reclutamento (raro) sia in termini di sottrazione di identità (uso di sim e documenti).

Le relazioni con la criminalità organizzata

Da tempo esiste una confermata relazione tra criminalità organizzata e terrorismo: si tratta di un legame di reciproco sfruttamento di modalità operative differenti che convergono nell’interesse di ‘fare business’. L’intera regione Mena (Middle East and North Africa) mostra una convergenza dei network, soprattutto l’area nordafricana, che rende facile e utile lo scambio tra criminalità organizzata e terrorismo. Il caso libico è emblematico: sul terreno si incrociano traffici di armi, di droga, di migranti clandestini e di beni. L’intreccio è funzionale in numerose forme: per esempio i gruppi terroristici fungono da service provider garantendo logistica e sicurezza, indipendentemente dai materiali trasportati; oppure i migranti sono utilizzati come vettori di droga, e via di seguito. Un esempio evidente è la presenza dell’organizzazione in alcune aree di Mauritania e Mali, dove fornisce supporto logistico al narcotraffico proveniente dall’America Latina attraverso l’utilizzo di piste di atterraggio improvvisate nel deserto. I convogli che scaricano e trasportano il carico verso le coste del Nord Africa vengono poi scortati dagli stessi jihadisti. Le fonti di intelligence stimano in circa ventimila i miliziani combattenti, non necessariamente di IS, coinvolti direttamente nei traffici oltre a una presenza importante dei gruppi tuareg e tebu, etnie seminomadiche che da sempre controllano i commerci illegali transconfinari. Si tratta pertanto di uno scambio reciprocamente funzionale a organizzazioni sempre più integrate e dai confini organizzativi sfumati soprattutto in Nord Africa. Ciò che è interessante è la conferma che questo scambio avvenga su basi strategiche e che Is sia consapevole: si stima che in settembre, attraverso i percorsi delle migrazioni illegali tra i 100 e i 200 si siano già trasferiti a combattere per Is in Libia.

Di questa consapevolezza strategica è lo stesso califfato a informarci con l’articolo di John Cantlie, reporter inglese ostaggio di Is, comparso su Dabiq (numero 9, 23 maggio 2015: 74-77) intitolato The Perfect Storm, dove si minaccia un attacco con materiale radiologico negli Stati Uniti, un attacco che lo stesso autore definisce parte di uno scenario inverosimile. Quello che è più interessante è la dichiarazione consapevole della perfetta integrazione di Is con i circuiti della criminalità: Is utilizza il denaro per corrompere e acquistare il nucleare in Pakistan; con la rete di mujaheddin si trasporta la merce in Libia, in Nigeria e poi in Africa occidentale; qui attraverso la rete della droga in Colombia via mare; poi verso nord attraverso i canali dell’immigrazione clandestina fino in Usa. Dunque la rete e il rapporto tra criminalità e terrorismo è consolidato ed è uno strumento importante di penetrazione, stabilizzazione e arricchimento per Is.

Il sistema di alleanze

Fin dalla sua proclamazione il califfato ha cercato di promuovere un sistema di alleanze chiedendo ai gruppi jihadisti della tradizionale organizzazione in franchising di al-Qaida di prestare giuramento ad al Baghdadi, riconoscendolo come autorità suprema. I risultati sono stati altalenanti, sia per l’attitudine consolidata in ogni gruppo locale a cogliere opportunità ma mantenendo un buon grado di autonomia, sia per lo scontro che ha caratterizzato le relazioni tra Is e al-Qaida (specialmente nella componente siriana di al-Nusra) verso aprile 2015. Ma nel corso dell’anno l’obiettivo è stato perseguito con cura, anche con il supporto di una sorta di diplomazia del califfato che ha portato emissari dello Stato islamico a visitare le diverse fazioni per negoziare le modalità dell’alleanza. Il risultato è una galassia composita di attori che, seppure con intensità differente, riconoscono l’autorità del califfato e, pertanto, supportano la penetrazione di Is nei territori che controllano, ne applicano strategie e regole, tendono a replicare il modello organizzativo: veri attori della ‘espansione coloniale’ del jihadismo.

Per saperne di più

A. BEIFUSS, F. TRIVINI BELLINI, Branding Terror: Luoghi e Iconografia di Gruppi di Rivolta e Organizzazioni Terroristiche, 24 ORE Cultura, 2013

A. O'DAY, War on Terrorism, The International Library of Essays in Terrorism, Ashgate, 2004

C. ARCHETTI, Communication and Counterterrorism in the Digital Age: Overcoming Outdated Approaches to the Information Environment, Strategic Communication in Counter Terrorism, COE-DAT workshop-seminar report, Ankara, 2014

Centre of Excellence Defence against Terrorism (CoE DaT), Strategic Communication for Combating Terrorism, NATO, Ankara, 2009

D. HOLBROOK, The Al-Qaida Doctrine: The Framing and Evolution of the Leadership's Public Discourse, New Directions in Terrorism Studies, Bloomsbury, 2014

E. HUNTER, P. PERNIK, The Challenges of Hybrid Warfare, International Centre for Defence and Security, Tallin, 2010

J. NYE, Soft Power: the Means to Success in World Politics, Public Affairs, 2005

L. FAWCETT, International Relations of Middle East, Oxford University Press, 2013

M. LOMBARDI, ‘Islamic State Communication Project’, in ‘Sicurezza, Terrorismo e Società’, vol.1, 2015

M. LOMBARDI, M. ALVANOU, CHIARA FONIO, Terrorismo Suicida, Italian Team for Security, Terroristic Issues and Managing Emergencies, Franco Angeli, 2009

P. MAGRI, M. MAGGIONI (cur.),’Twitter e jihad. La comunicazione dell'ISIS’, IsPI, 2015

R. A. LARCHE, Global Terrorism Issues and Developments, Nova, 2008

R. O. KEOHANE, J.NYE, Power and Interdependence, Westview Press, 1989

US NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL, Global Trends 2030: Alternative Worlds, Office of the Director of National Intelligence, NIC, 2012

United Nation Security Council Resolution (UNSC) 2195/2014

W. LAQUEUR, Storia del Terrorismo, Rizzoli, 1978