La civiltà islamica: teoria fisica, metodo sperimentale e conoscenza approssimata. Ibn al-Hayṯam e la nuova fisica

La civilta islamica: teoria fisica, metodo sperimentale e conoscenza approssimata. Ibn al-Haytam e la nuova fisica

Ibn al-Hayṯam e la nuova fisica

Apartire dalla fine del XIX sec., il lavoro di ricerca sull'opera ottica di Abū ῾Alī al-Ḥasan ibn al-Hayṯam (m. dopo il 1040) non ha cessato di registrare nuovi sviluppi. Fino a questo periodo, nonostante le traduzioni in latino e in italiano del magnum opus di questo autore, il Kitāb al-Manāẓir (Libro dell'ottica, tradotto in latino con il titolo di De aspectibus, da ora in poi solo Ottica), che esercitarono una profonda influenza sullo sviluppo del pensiero scientifico e filosofico nel corso del Medioevo e fino alla nascita della scienza moderna, e quella della Maqāla fī 'l-marāyā al-muḥriqa bi- 'l-quṭū῾ (Trattato sugli specchi ustori parabolici), realizzata da Gherardo da Cremona (1114 ca.-1187), le altre sezioni dell'Ottica erano rimaste sconosciute agli studiosi europei. Nel mondo musulmano, l'opera ottica di Ibn al-Hayṯam era stata meno ignorata di quanto si sia stati inclini a pensare. La sua conoscenza, tuttavia, si era diffusa soprattutto attraverso il commento critico dell'Ottica redatto da Kamāl al-Dīn al-Fārisī (m. 718/1319), il Tanqīḥ al-manāẓir (La revisione dell'Ottica), che, oltre a includere gran parte del testo commentato, contiene le 'recensioni' di altri trattati di Ibn al-Hayṯam da cui si può ricavare un'immagine rappresentativa della sua opera in questo campo. È a partire dal testo di Kamāl al-Dīn e da alcuni trattati di Ibn al-Hayṯam che, verso la fine del XIX sec., gli studiosi europei sarebbero tornati ad affrontare lo studio dei lavori di quest'ultimo autore. Tuttavia, il principale evento registrato dalla ricerca moderna su Ibn al-Hayṯam è la pubblicazione nel 1942-1943 del libro di Mustafa Nazif che contiene un'analisi approfondita quasi dell'intera opera ottica di Ibn al-Hayṯam, basata sul testo stesso dell'Ottica da lui riscoperto così come su altri trattati. Tutta la ricerca su Ibn al-Hayṯam condotta nella seconda metà del XX sec. si pone nel solco di questa indagine magistrale.

Le indagini condotte nel corso degli ultimi tre decenni consentono di valutare tutta l'opera di Ibn al-Hayṯam e, in particolare, quella dedicata all'ottica, a partire da basi più solide. Da questi studi emerge l'immagine di un matematico di eccezionale levatura, i cui lavori coronano, tra l'altro, la tradizione archimedea, e di un astronomo, le cui riflessioni sui rapporti che legavano l'astronomia alla fisica segnano l'inizio di una ricerca che, quasi tre secoli più tardi, condurrà all'invenzione dei modelli non tolemaici. In questa sede ci occuperemo della sua opera ottica e soprattutto della riforma da lui apportata a questa disciplina. È grazie a essa e al progetto di cui essa faceva parte che si verifica un cambiamento di status: con le indagini di Ibn al-Hayṯam, l'ottica, da sempre considerata una scienza geometrica, si trasforma in una scienza fisica. In questo capitolo prenderemo in esame l'origine, il significato e l'importanza di tale cambiamento.

Si può tentare di riassumere il programma della riforma di Ibn al-Hayṯam con la seguente formula: sostituire la teoria geometrica della visione con la teoria geometrica dei fenomeni luminosi. Questa formula presenta il grande vantaggio di porre il concetto di luce al centro di tutto il progetto di Ibn al-Hayṯam; essa, infatti, esclude l'idea secondo cui la riforma di Ibn al-Hayṯam sarebbe stata imperniata soltanto sul fenomeno della visione e avrebbe avuto lo scopo di sostituire la teoria 'emissionista' dei matematici (secondo cui la visione si verificava attraverso i raggi visivi emanati dagli occhi) con quella 'immissionista' mutuata dai filosofi, secondo la quale la visione si produceva grazie all'impressione negli occhi delle forme, dei colori e delle luci degli oggetti visibili.

Tuttavia, tale formula tiene conto solamente di alcuni aspetti della riforma di Ibn al-Hayṯam senza precisarne, come ha osservato Roshdi Rashed (1993a), "le condizioni di possibilità", né le modalità di attuazione. Dal momento che lo stesso Ibn al-Hayṯam si riferisce, in almeno tre occasioni, alla necessità di operare una 'composizione' delle scienze fisiche e di quelle matematiche per descrivere i fenomeni legati alla luce e alla visione, alcuni storici hanno pensato di aver trovato in queste affermazioni la soluzione, o alcuni elementi della soluzione, della questione relativa alla natura della sua riforma dell'ottica. Ora, bisogna sottolineare che la riforma di Ibn al-Hayṯam non può essere compresa senza cogliere il preciso significato di queste osservazioni e soprattutto quello attribuito dall'autore al termine 'composizione'.

In effetti, alcuni storici hanno pensato di poter presentare il progetto di Ibn al-Hayṯam come un compromesso volto alla risoluzione dell'"enigma della posizione della matematica all'interno dello schema aristotelico delle scienze" (Pinès 1974, p. 80). Altri invece ritengono che esso rappresenti "una sintesi delle due dottrine che si contendevano il dominio del campo dell'ottica prima di Ibn al-Hayṯam, quella dei geometri Euclide e Tolomeo e quella dei filosofi peripatetici" in cui "l'approccio dei matematici dominava la forma dell'indagine, mentre le loro dottrine dovevano essere alterate, se non capovolte, alla luce di quelle dei fisici" (Sabra 1972, p. 191). Tuttavia, la questione della composizione della matematica e delle scienze fisiche non può essere risolta a priori; bisogna innanzi tutto tentare di comprendere nel modo più preciso possibile la riforma realizzata da Ibn al-Hayṯam.

Fino a non molto tempo fa, una tale indagine si sarebbe scontrata con due ostacoli, uno di carattere storiografico e uno di natura concettuale, del resto legati tra loro. A causa di un'inadeguata conoscenza della storia dell'ottica tra il II e il X sec., infatti, si riteneva che Ibn al-Hayṯam fosse il diretto erede di Tolomeo. Ora, dal momento che quest'ultimo aveva dedicato una sua importante opera allo studio della visione e l'opera fondamentale di Ibn al-Hayṯam trattava soprattutto di questo fenomeno, si tendeva a spiegare la 'rivoluzione copernicana' compiuta da Ibn al-Hayṯam attraverso una serie di influenze esterne e, in particolare, quella della filosofia peripatetica. A ciò si aggiungeva un errore commesso da alcuni bio-bibliografi antichi che aveva portato fuori strada la maggior parte degli storici moderni. Ci riferiamo alla confusione tra il matematico al-Ḥasan ibn al-Hayṯam e il filosofo chiamato Muḥammad ibn al-Hayṯam. Poiché quest'ultimo aveva affermato di essere un fedele discepolo di Tolomeo, di Galeno e di Aristotele e nel testo dell'Ottica erano chiaramente riproposte le tesi e i metodi dei primi due autori, spesso ci si accontentava di assumere le influenze di Aristotele o della filosofia peripatetica come le prove tendenti a dimostrare che il tentativo di Ibn al-Hayṯam era fondato su una combinazione di concetti e di metodi matematici e filosofici. È in questo contesto che la questione della 'composizione' è stata alterata e affrontata in modo tutt'altro che soddisfacente.

Queste imprecisioni storiografiche sono state accompagnate da una scorretta impostazione concettuale. Non ci si è limitati, infatti, a presentare la storia dell'ottica da Tolomeo a Ibn al-Hayṯam come un periodo vuoto, privo di ogni interesse o di qualsiasi elemento in grado di gettare nuova luce sull'opera di Ibn al-Hayṯam, ma anche a considerare la storia dell'ottica dell'Antichità, nelle rare analisi in cui era presa in considerazione da questa prospettiva, soltanto dal punto di vista della teoria della visione. In questo modo sono state trascurate altre aree di ricerca strutturalmente legate a questa teoria.

Tale lacuna è stata in larga misura colmata dagli studi pubblicati in questi ultimi anni, che hanno chiarito non solo gran parte della storia della teoria della visione da Tolomeo a Ibn al-Hayṯam, ma anche la storia dello studio geometrico della luce e quella degli strumenti ustori, aree di ricerca i cui molteplici e conflittuali rapporti con la tradizione euclidea e quella tolemaica sono essenziali per comprendere più a fondo la storia dell'ottica.

Luce e visione prima di Ibn al-Hayṯam

Il paesaggio mutevole dell'Antichità

Per quanto riguarda il suo oggetto e i mezzi proposti per il suo studio, l'ottica geometrica antica, i cui migliori esempi sono rappresentati dai trattati di Euclide e Tolomeo, può essere presentata come un tentativo di 'geometrizzazione dello sguardo'. Questa geometrizzazione è operata con l'aiuto di raggi visivi discreti o di un cono visivo solido, entrambi costruiti a partire dal centro dell'occhio. Benché accanto a questa disciplina esistesse una fisiologia dell'occhio, usata in campo medico, che a volte tentava di spiegare il ruolo svolto da quest'ultimo nell'atto della visione, l'ottica geometrica dell'Antichità riduceva quasi sempre l'occhio a un punto geometrico; nella maggior parte dei casi, infatti, si riteneva che la sensazione visiva si producesse in ultima analisi al di fuori di questo organo e che fossero le estremità sensibili dei raggi visivi a 'vedere' l'oggetto, esplorandolo.

Sebbene i filosofi peripatetici avessero severamente criticato questa teoria e, in particolare, il concetto di raggio visivo (o flusso visivo), essa era riconducibile a una concezione essenzialmente aristotelica della fisica, concentrandosi in modo particolare sul senso della vista. Come tutti gli altri sensi, quest'ultimo aveva un suo oggetto sensibile, il colore. Questa disciplina, tuttavia, non poteva ignorare del tutto la luce, se non altro perché nell'oscurità non si può vedere nulla; essa, però, era considerata soltanto una delle condizioni della visione. Benché la visione non potesse fare a meno della presenza della luce, quest'ultima non aveva alcun ruolo nel suo funzionamento e quindi non era oggetto di geometrizzazione.

Il contributo dell'ottica geometrica fu immenso. Nell'Ottica, il primo documento di questa tradizione giunto fino a noi, Euclide, per rendere conto di certi fenomeni legati alla prospettiva, si basa su alcuni principî fondamentali come, per esempio, l'aspetto apparente delle cose, le loro figure e le loro relazioni spaziali nella visione diretta. Con l'Ottica di Tolomeo il campo d'indagine di questa disciplina registra un notevole ampliamento, giungendo a comprendere non soltanto lo studio della visione diretta, ma anche quello della visione indiretta, di cui sono presi in esame due casi. Il primo è quello della visione per raggi riflessi che si verifica quando i raggi visivi emessi dall'occhio cadono su mezzi levigati, come, per esempio, gli specchi. Nel corso di questa analisi, Tolomeo formula le leggi della formazione delle immagini negli specchi e inizia una ricerca sperimentale destinata a localizzare l'immagine in tutti i tipi di specchi: piani, concavi e convessi (ma sempre sferici). Segue quindi l'analisi della visione per raggi rifratti che si verifica quando i raggi visivi emessi dall'occhio attraversano una superficie trasparente. In questa occasione, Tolomeo studia mediante un dispositivo sperimentale il luogo apparente dell'oggetto e compila la prima tavola numerica dei cambiamenti dell'angolo di rifrazione in funzione dell'angolo di incidenza.

A questo punto, attribuendo un peso eccessivo al ruolo svolto dalla visione nell'ottica antica si rischierebbe di tralasciare due importanti questioni. Ci riferiamo, in primo luogo, alla relativa autonomia della struttura geometrica concepita per spiegare la visione, sia nelle differenti teorie emissioniste, sia nello stesso dibattito tra i sostenitori delle teorie emissioniste e quelli delle teorie immissioniste sulla natura della visione. Questa autonomia è evidente soprattutto nel trattato ottico di Euclide, secondo cui il ruolo dei raggi visivi, così come quello dei raggi del Sole ai quali l'autore fa riferimento una sola volta, si riduce a garantire l'esistenza del segmento di retta che unisce "un punto-origine (l'occhio o il Sole) a un punto-oggetto". Questa circostanza è confermata dalla seconda questione, la cui importanza potrebbe essere occultata da uno studio esclusivamente incentrato sulla visione. Ci riferiamo all'esistenza nell'Antichità della scienza degli specchi ustori, una disciplina che ha come oggetto non i raggi visivi ma quelli luminosi emanati dagli oggetti brillanti e soprattutto dal Sole che, cadendo su superfici dotate di una certa forma (paraboloidica, sferica o costituita da un insieme di superfici piane), provocano la combustione in un determinato punto o in un insieme di punti.

Nello studio degli specchi ustori si constata un capovolgimento dell'ordine di priorità: l'occhio, che nello studio della visione svolgeva un ruolo di primo piano, qui serve soltanto a prendere atto del processo di combustione, mentre la luce è elevata dal rango di semplice condizione a quello di oggetto primario di studio. Ciò avviene attraverso l'istituzione di un'omologia tra la propagazione dei raggi luminosi e quella dei raggi visivi, ritenute soggette alle stesse leggi della propagazione rettilinea e della riflessione. Questa omologia era giustificata nel Libro I, andato perduto, dell'Ottica di Tolomeo, a partire da una serie di osservazioni filosofiche sulla comune natura della luce e del flusso visivo, entrambe considerate specie appartenenti allo stesso genere.

Coloro che si occupavano dello studio degli specchi ustori non si interessavano a tale genere di considerazioni. Nei testi più antichi di questa tradizione oggi a nostra disposizione, il Sole è già assimilato a un punto geometrico e di conseguenza tutti i raggi solari che cadono sugli specchi sono considerati paralleli. Grazie a questa semplificazione, gli autori dei testi dedicati agli specchi ustori potevano limitarsi a considerare un insieme di raggi, tutti paralleli all'asse dello specchio, avvalendosi della geometria del cerchio e di quella della parabola. In tal modo, al contrario dello studio dell'immagine negli specchi sferici, questa disciplina si fondava su una delle branche più avanzate della matematica (la teoria delle sezioni coniche) contribuendo, al tempo stesso, al suo arricchimento.

Impiegando un linguaggio moderno, potremmo dire che il suo obiettivo era quello di studiare l'immagine di un oggetto situato all'infinito, nella fattispecie il Sole, in uno specchio paraboloidico o sferico. Benché anacronistica, questa formulazione presenta un duplice vantaggio. Da un lato, essa mette in luce una delle potenzialità di questa disciplina e, dall'altro indica la strada che sarà necessario percorrere per giungere a realizzarla. In effetti, il punto di combustione di uno specchio paraboloidico si avvicina, più di qualsiasi altra immagine studiata da Tolomeo nel suo esame della riflessione dei raggi visivi negli specchi, all'odierna concezione dell'immagine reale di un oggetto in uno specchio concavo. Tuttavia, nulla ci autorizza a pensare che gli autori antichi lo studiassero in tale prospettiva.

È per questo che, malgrado i loro impliciti legami ontologici e l'omologia delle loro strutture geometriche, gli studi geometrici della visione e della luce rimasero, nel corso dell'Antichità, due discipline ben distinte tra loro. È in un'altra epoca, sotto un altro cielo e su un altro piano che queste due discipline inizieranno ad avvicinarsi.

Dagli specchi ustori agli strumenti ustori

Gli antecedenti dell'ottica geometrica araba vanno ricercati esclusivamente nell'ottica geometrica ellenistica. Il numero delle opere greche tradotte in arabo e riguardanti tutti i campi dell'ottica, cioè la teoria della visione, l'ottica atmosferica e gli specchi ustori, alcune delle quali attualmente sono disponibili solamente in versione araba, rappresenta la prova del grande interesse mostrato nel corso di questa epoca per tutte le questioni legate alla luce e alla visione. A partire da questi testi, gli studiosi del IX e del X sec. hanno aperto nuove strade di ricerca delle quali soltanto oggi iniziamo a valutare l'importanza.

In un trattato recentemente scoperto e pubblicato (Rashed 1993a), il matematico del X sec. Ibn Sahl amplia il campo dello studio della combustione includendovi non soltanto il caso della combustione provocata dalla riflessione dei raggi solari in uno specchio ellissoidale, ma anche quello in cui la combustione è prodotta dalla rifrazione di raggi luminosi. Quest'ultimo studio conduce l'autore a formulare per la prima volta la legge della rifrazione della luce, generalmente conosciuta con il nome di 'legge di Snell'. Questa estensione produce un duplice effetto. Da un lato, essa stabilisce un legame fra lo studio geometrico della rifrazione, da sempre legato alla visione, e quello riguardante la propagazione della luce; a questo punto la rifrazione dei raggi luminosi non è più considerata una proprietà deducibile esclusivamente a partire dalla rifrazione dei raggi visivi, sulla base della comune natura della luce e della visione, ma un fenomeno autonomo che, come la riflessione, può essere sottoposto a un trattamento geometrico. Dall'altro lato, questa estensione del campo di applicazione della geometria allo studio della luce è accompagnato dalla moltiplicazione delle fonti luminose. Invece di occuparsi soltanto del gruppo dei raggi paralleli provenienti da una sorgente situata all'infinito, Ibn Sahl si interessa, nello studio degli specchi ustori ellissoidali, all'effetto di combustione provocato in un determinato punto dai raggi provenienti da una sorgente situata non all'infinito, ma in un altro punto determinato. Ora, sebbene sia implicita in quest'analisi, l'idea della propagazione rettilinea della luce in tutte le direzioni non è mai enunciata da Ibn Sahl. Inoltre, essendo un matematico, l'autore seguita a considerare la sorgente luminosa come puntiforme, assimilandola in effetti ai raggi da essa emessi. Tuttavia, la legge della riflessione della luce, che postula l'uguaglianza dell'angolo d'incidenza e dell'angolo di riflessione rispetto alla normale, e la legge secondo cui il raggio incidente, il raggio riflesso e la retta normale alla superficie riflettente giacciono sullo stesso piano, anche se non sono formalmente enunciate in questo studio esclusivamente geometrico, sono all'origine dell'interesse mostrato da Ibn Sahl per l'ottica geometrica.

Del resto, Ibn Sahl non soltanto seguita a considerare le sorgenti come puntiformi, ma si limita a esaminare alcuni gruppi privilegiati di raggi per giungere alla scoperta della legge di rifrazione nelle lenti: i raggi "paralleli all'asse nel caso della lente piana-convessa, e quelli provenienti dal fuoco di una delle facce iperboliche nel caso della lente biconvessa" (Rashed 1993a, p. XLII). Un passo decisivo verso una concezione più generale e più fisica della propagazione della luce era stato già compiuto da al-Kindī nell'ambito dell'analisi della visione.

Al-Kindī e il primato operativo della luce

La profonda influenza esercitata da al-Kindī, grande filosofo ed erudito del IX sec., sullo sviluppo dell'ottica nel corso del Medioevo è legata al De aspectibus, traduzione latina di una sua opera andata perduta. Tuttavia, soltanto di recente, attraverso lo studio delle altre sezioni dell'opera, si è potuta evidenziare l'ampiezza del suo contributo a questa disciplina così come i suoi legami con i successivi sviluppi. Questa situazione ha registrato un decisivo cambiamento in seguito alla pubblicazione del primo volume delle opere filosofiche e scientifiche di al-Kindī curata da Roshdi Rashed nel 1997, che contiene non soltanto una nuova edizione del De aspectibus, ma anche un altro importante testo, finora sconosciuto, intitolato Kitāb fī taqwīm al-ḫaṭā᾽ wa-'l-muškilāt allatī li-Uqlīdis fī 'l-Manāẓir (Sulla rettifica degli errori e delle difficoltà riscontrabili nell'Ottica di Euclide) e il Kitāb fī 'l-šu῾ā῾āt [al-šamsiyya] (Libro sui raggi [solari]). Grazie ad alcuni frammenti di al-Kindī e ad altri testi risalenti alla stessa epoca, questo volume mette in luce sia l'estensione della sua opera ottica sia l'interesse allora suscitato da questa scienza.

L'opera di al-Kindī è conosciuta sia nei suoi aspetti di difesa della teoria emissionista, sia in quelli relativi alla teoria della visione. In questa sede riprenderemo lo studio di alcuni degli argomenti impiegati da al-Kindī, esaminandoli, però, in una prospettiva completamente diversa, per evidenziare gli aspetti legati alle questioni che ci interessano, ossia il rapporto tra la luce e la visione, la natura delle 'esperienze' dell'autore, le differenze riscontrabili tra queste ultime e quelle di Ibn al-Hayṯam e soprattutto la natura dei rapporti che legavano l'ottica geometrica alla fisica.

La caratteristica distintiva dell'ottica di al-Kindī è rappresentata dall'"interpretazione in senso fisico dell'ottica euclidea" (Rashed 1997, p. 75). Il filosofo, infatti, grazie soprattutto alla sua insistenza sull'accordo esistente tra l'ottica geometrica e la fisica, interpretò il testo di Euclide, e in particolare i brani relativi alla natura dei raggi visivi, in modo da metterne in luce i presupposti fisici. Questa esigenza, tuttavia, invece di indurlo a limitare le sue indagini al concetto di cono visivo, lo portò a stabilire un nuovo rapporto tra la luce e la visione, grazie al quale "lo studio della propagazione rettilinea della luce giunge ormai a occupare una posizione paritaria all'interno di quest'area di indagine" (ibidem, p. 80). L'assunzione di questa posizione era a sua volta determinata da ciò che abbiamo definito il primato operativo della luce nello studio della visione. Ma in che cosa consiste questo primato?

In al-Kindī, l'interpretazione in termini fisici dell'ottica euclidea è ispirata dall'esigenza di accordare tra loro l'ottica e la filosofia. L'autore elogia Teone di Alessandria e Tolomeo che, pur essendo "pervenuto alla perfezione nel campo della matematica […] utilizza nelle sue condizioni e nelle sue dimostrazioni matematiche le condizioni e le dimostrazioni filosofiche" (Kitāb fī taqwīm al-ḫaṭā᾽, p. 172). Al-Kindī fa questa osservazione quando confuta la dottrina euclidea secondo cui i raggi visivi erano discontinui; ciò equivaleva ad affermare che tra due raggi vicini esisteva uno spazio e che i punti situati in questo spazio non erano visibili. Per confutare questa dottrina, al-Kindī utilizza l'analisi puntuale della visione: l'origine dei raggi visivi non va ricercata soltanto nel centro dell'occhio, ma in tutta la superficie della pupilla. Da ogni punto della pupilla, che presenta la forma di una calotta sferica, emana un numero infinito di raggi (al-Kindī non parla esplicitamente della propagazione sferica, ma tutta la sua esposizione sembra suggerire questa idea). Ogni punto della superficie della pupilla, quindi, corrisponde al vertice di un cono la cui base si trova sulla superficie dell'oggetto visibile. Così, ogni punto della superficie dell'oggetto si trova, a sua volta, all'intersezione di un numero infinito di basi di cono; tuttavia, ciò non significa che tutti i punti di questa superficie siano ugualmente visibili. Dal momento che la pupilla è convessa, infatti, i soli raggi che possono raggiungere un dato punto della superficie dell'oggetto saranno quelli non ostacolati dalla convessità della pupilla. In tal modo, nella misura in cui ci si allontana, sulla superficie dell'oggetto, dall'asse della visione (cioè dalla retta tracciata perpendicolarmente dal centro dell'occhio alla superficie dell'oggetto), il numero dei 'raggi' (termine con cui al-Kindī spesso indica i diversi coni visivi) che la raggiungono diminuisce e, di conseguenza, anche la visibilità si riduce.

Ora, la ragione che induce al-Kindī a rifiutare il concetto euclideo di raggio e a elaborare la sua analisi puntuale è di carattere filosofico, indicata in un argomento proposto nel Kitāb fī taqwīm e illustrato in dettaglio nel De aspectibus. I raggi erano gli 'organi' attraverso cui l'occhio percepiva gli oggetti. Secondo 'tutti i matematici e tutti i filosofi', però, la linea geometrica era un ente esteso nel senso della sola lunghezza, privo di larghezza e di spessore; essa quindi non poteva percepire nulla. Allo stesso modo, il punto a cui perveniva una linea geometrica, essendo privo di lunghezza, di larghezza e di spessore non poteva in alcun modo essere percepito.

Tale critica del concetto di raggio visivo sollevava un problema. Dal momento che quest'ultimo era l'unico elemento che rendeva possibile la geometrizzazione della visione, bisognava trovare il modo di giustificarne in ogni caso l'impiego. La soluzione di al-Kindī è indicata all'inizio del De aspectibus. Essa è costituita da una serie di argomenti volti a dimostrare la propagazione rettilinea della visione che, tuttavia, si basa su esempi relativi alla luce; è analizzando i raggi luminosi che al-Kindī giunge a definire i raggi visivi.

Questi argomenti, in qualsiasi modo li si voglia chiamare, si fondano, con una sola eccezione, sulla formazione delle ombre dei corpi estesi. Al-Kindī, infatti, riteneva che la tesi secondo la quale "il tragitto percorso dai raggi provenienti dai corpi luminosi è rettilineo" era confermata da due fenomeni, quello in base al quale "i limiti in estensione delle ombre dei corpi sono rettilinei" e quello delle "luci [che] passano attraverso le aperture" (De aspectibus, in: Rashed 1997, pp. 440-444). L'autore a questo punto menziona alcune esperienze molto semplici, senza dubbio ispirate al concetto di cono d'ombra impiegato dagli astronomi per spiegare le eclissi. Al-Kindī, tuttavia, compie le sue esperienze su oggetti terrestri. Dopo aver descritto una sorgente luminosa, costituita da una candela perfettamente sferica (condizione difficilmente rispettabile) di diametro D, e un oggetto anch'esso perfettamente sferico, di diametro d, l'autore indica tre casi: (1) D>d, l'ombra assume la forma di un cono il cui vertice si trova dal lato dell'oggetto; (2) D=d, l'ombra assume la forma di un cilindro; (3) D⟨d, l'ombra assume la forma di un cono il cui vertice si trova dal lato della sorgente luminosa.

Dietro queste esperienze si intravede chiaramente l'idea della propagazione sferica della luce. Dal momento che la luce si propaga a partire dalla sorgente luminosa in tutte le direzioni, il ruolo dell'oggetto è quello di ritagliare in questa sfera omogenea uno spazio, che presenta la forma di un cono o di un cilindro. A questo punto, l'interesse di al-Kindī non è rivolto all'interno della zona d'ombra così prodotta, ma alla superficie definita da questa zona. Trovandosi nell'interfaccia che divide la parte luminosa dalla parte oscura, questa superficie, infatti, indica il limite di ciascuna di esse e, di conseguenza, corrisponde alla definizione geometrica di superficie data da Euclide nel Libro I degli Elementi. L'intersezione di questa superficie conica o cilindrica con il piano che passa per l'asse comune della sorgente luminosa e dell'oggetto è una linea retta che rappresenta un raggio nel senso euclideo del termine.

L'obiettivo di queste 'esperienze' non è il tentativo di isolare un raggio luminoso, ma quello di giustificare l'impiego delle linee rette nello studio della luce. I raggi così ottenuti sono unicamente oggetti geometrici, mentre il principale oggetto 'fisico' rimane per al-Kindī la sfera creata dalla propagazione della luce o, nel caso dell'illuminazione di un oggetto ben definito, il cono prodotto dall'intersezione di questa sfera con la superficie esteriore dell'oggetto.

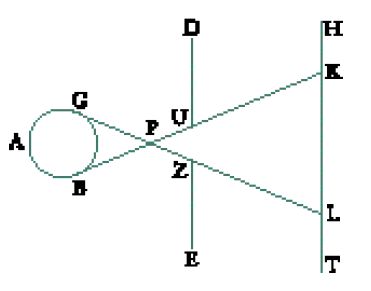

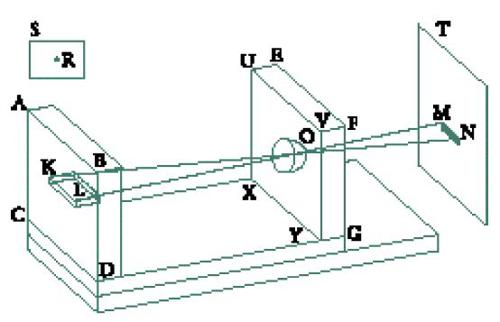

Come abbiamo già osservato, al-Kindī indica come prova della propagazione rettilinea anche le "luci [che] penetrano nelle aperture". Egli illustra questa proprietà attraverso la seguente esperienza (fig. 2).

La luce emanata da una candela rappresentata dal cerchio GB passa attraverso l'apertura UZ praticata nella tavola DE, fino a cadere sulla superficie HT. Al-Kindī scrive: "Se, partendo dal bordo della luce, che cade attraverso l'apertura della tavola parallela alla luce, si traccia la linea retta che unisce uno dei due lati della luce in larghezza [punto L o K] al bordo della candela, dal lato opposto in larghezza [punto G o B], questa linea toccherà il bordo dell'apertura praticata nella tavola. Ciò certamente non accadrebbe se i limiti dei raggi non procedessero lungo linee rette" (ibidem, p. 450).

Questa esperienza merita di essere sottoposta a un esame dettagliato. In effetti, al contrario di quelle che la precedono, essa non è fondata sul contrasto tra la luce e l'ombra, ma tra la luce e l'oscurità. È evidente, infatti, che il suo successo è legato alla possibilità di 'vedere' le tracce delle linee GL e BK. Ora ciò è possibile soltanto nel caso in cui la tavola HT si trovi immersa nell'oscurità, una condizione che sembra anticipare l'idea della camera oscura. Al-Kindī tuttavia non valuta tutte le conseguenze della sua ipotesi; in primo luogo, perché né la sorgente luminosa né l'apertura sono puntiformi. Dal momento che l'apertura ha una certa larghezza, il punto P, in cui si incontrano le linee GL e BK si trova davanti all'apertura stessa. Secondariamente, come nelle esperienze precedenti, al-Kindī non si interessa alla luce che proviene da ogni punto della sorgente, benché disponga già dell'analisi puntuale della luce. Così, egli non parla dei raggi provenienti dai punti che si trovano tra G e B e che si incrociano nell'area vicina al punto P.

In ogni caso, questa e altre esperienze non devono indurre a pensare che l'autore non fosse riuscito a conseguire gli scopi che si prefiggeva. La sua ricerca è ovviamente condizionata dall'intento originario, quello di dimostrare che "gli estremi dei raggi seguono linee rette". Per quanto essenziale alla fondazione dell'ottica geometrica, questo proposito nasceva soltanto dall'esigenza di giustificare l'impiego delle linee rette come raffigurazioni degli 'estremi dei raggi'.

Il De aspectibus è indubbiamente un trattato dedicato alla visione e non alla luce. Queste 'esperienze' quindi dovevano servire solamente a confermare attraverso "prove sensibili" la tesi secondo cui tutti i raggi seguono linee rette. Tuttavia, la scelta di fare ricorso all'analisi della luce indica un nuovo approccio, le cui conseguenze possono essere rilevate in tutta l'opera di al-Kindī che ha imposto a questo trattato una struttura diversa da quella delle opere in precedenza dedicate all'ottica. Constatiamo, in primo luogo, che al-Kindī inverte l'ordine stabilito con ogni probabilità da Tolomeo nel Libro I dell'Ottica. Invece di assumere come dato fondamentale la visione rettilinea per poi giungere a dedurne la propagazione rettilinea della luce, al-Kindī opta per un'indagine fondata sulle modalità di propagazione della luce per giungere alla conclusione che anche i raggi visivi seguono linee rette. Si può persino dire che è proprio la scelta di questo procedimento 'sperimentale' a imporre l'inversione dell'ordine di priorità. Come abbiamo già osservato, infatti, la confutazione della teoria dei raggi visivi discreti imponeva la giustificazione dell'impiego delle linee rette in campo ottico attraverso lo studio dei ritagli effettuati in un mezzo omogeneo, nella fattispecie nell'aria, ritagli che dividevano l'aria in due parti, una oscura e una luminosa. Ora, questo fenomeno non si produceva nella visione. L'atto della visione, infatti, non dava luogo nel mezzo trasparente a nessun effetto visibile utilizzabile come base di questa giustificazione. Dal momento che aveva optato per una dimostrazione di carattere sperimentale, al-Kindī non poteva che ricorrere all'analisi della luce.

Non bisogna stupirsi, dunque, nel constatare che il grande passo in avanti compiuto da al-Kindī nello studio della visione, vale a dire l'introduzione dell'analisi puntuale, sia giustificato a partire dall'esame della propagazione della luce. Come già notato, l'analisi puntuale era, infatti, strettamente legata alla confutazione della teoria euclidea della visione basata sull'esistenza di raggi visivi discreti. Tuttavia, è attraverso l'esame della propagazione della luce che al-Kindī giunge prima all'enunciazione del concetto della propagazione puntuale e sferica, la quale si produce a partire da ogni punto della superficie del corpo luminoso in tutte le direzioni, e poi, attraverso l'implicito riconoscimento della comune natura della luce e della visione, all'estensione di questo concetto alla visione. A questo scopo al-Kindī impiega un metodo indiretto: dopo aver descritto tre diversi casi possibili, egli li rifiuta uno alla volta con l'aiuto di una dimostrazione per assurdo.

a) Primo caso: la luce emana soltanto dal centro della sorgente luminosa. Se ciò fosse possibile, il vertice del cono d'ombra si troverebbe sempre nel lato dell'oggetto illuminato e mai in quello della sorgente luminosa, una circostanza smentita dall'esperienza.

b) Secondo caso: la luce emana dalla superficie della sorgente luminosa secondo rette parallele. Se ciò fosse possibile, la luce illuminerebbe esclusivamente gli oggetti che si trovano da uno dei lati della sorgente, una circostanza anche questa volta smentita dall'esperienza (al-Kindī prende in esame solamente il caso in cui la sorgente è più grande dell'oggetto).

c) Terzo caso: la luce non si diffonde a partire dal centro del corpo luminoso ma segue direzioni privilegiate, nel senso che alcune luci che provengono da certe parti del corpo luminoso sono parallele, mentre altre non lo sono. Ciò significa che un solo e unico corpo dovrebbe produrre, muovendosi nello spazio, coni d'ombra di forma sia conica sia cilindrica. Questa circostanza, però, è smentita dall'esperienza.

Dopo aver rifiutato le sopra menzionate ipotesi, al-Kindī presenta la sua tesi relativa alla propagazione della luce: "rimane quindi una sola [possibilità]: la luce si diffonde dal corpo luminoso a tutta l'aria che lo circonda e ogni luogo da cui è possibile tracciare una linea retta che giunge a toccare un punto del corpo luminoso è illuminato dalla luce del corpo luminoso" (De aspectibus, in: Rashed 1997, p. 480).

Il modo in cui al-Kindī nega queste differenti possibilità è molto più sistematico di quanto si possa pensare. Con il primo caso, egli dimostra che il corpo luminoso non può ridursi a una sorgente puntiforme; con il secondo caso rifiuta l'assimilazione di tutte le sorgenti luminose a punti situati all'infinito (il postulato fondamentale della teoria degli specchi ustori) e con il terzo sottolinea la differenza esistente tra l'emanazione della luce da una sorgente luminosa e la riflessione di questa in un corpo levigato (in cui sono riscontrabili direzioni privilegiate).

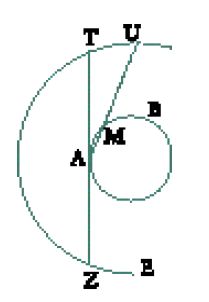

La sola limitazione cui è soggetta l'emanazione omogenea è che il raggio possa pervenire a un punto, vale a dire che il suo tragitto non attraversi il corpo luminoso. Nella fig. 3, per esempio, i punti Z e T indicano i limiti della parte della sfera EU che può essere illuminata dalla luce proveniente dal punto A della sorgente sferica B; le rette che si trovano al di là di questi limiti attraversano la sorgente e quindi non possono raggiungere nessun punto dell'oggetto, come, per esempio, la retta AU, un raggio luminoso che rappresenta il limite del cono luminoso: dal momento che attraversa la sorgente nel punto M, questa retta non può raggiungere il punto U.

È vero che, essendo completamente simmetrica, una sorgente sferica e omogenea non può che produrre un'illuminazione omogenea. Il 'numero' dei raggi che pervengono a ogni punto dello spazio, infatti, è uguale a quello dei raggi la cui propagazione è impedita dalla convessità della sfera. In compenso, questa analisi porta a concludere che lo spazio soggetto all'illuminazione di una sorgente luminosa non sferica, o di una sorgente parzialmente sferica, non è illuminato in modo uniforme e che i punti più illuminati sono quelli più vicini all'asse della sorgente. Così, sebbene al-Kindī non dedichi una specifica analisi al tema della distribuzione non omogenea della luce di una sorgente non sferica, l'argomento presentato nel De aspectibus e riproposto, come abbiamo già accennato, nel Kitāb fī taqwīm (probabilmente redatto in una data posteriore), per rendere conto dell'intensità della visione in prossimità dell'asse visivo e della sua attenuazione alle estremità del campo visivo, potrebbe essere impiegato anche per spiegare l'intensità dell'illuminazione in prossimità dell'asse del campo luminoso. Questa proprietà, considerata da Tolomeo una delle differenze specifiche che distinguevano la luce dal flusso visivo, avrebbe così potuto trovare una spiegazione nella struttura geometrica dell'occhio. Tanto più che al-Kindī illustra la sua dimostrazione in un linguaggio in cui la luce e la visione sono confuse tra loro: egli parla della "luce intensa, che cade nel centro del cerchio che contiene la base dell'aria che subisce l'azione della vista", determinata dall'"illuminazione" del "luogo chiamato centro della visione" grazie a "un maggior numero di parti della vista". Il risultato della dimostrazione è quindi presentato in un linguaggio ambivalente.

Ci sembra di poter dire che il primato della luce nello studio della visione di al-Kindī non è un primato ontologico. Per al-Kindī lo studio della visione non si riduce a quello della luce, né si può subordinare il secondo al primo. Inoltre, il suo scopo non è "negare l'esistenza dei raggi visivi o conferire ai raggi luminosi un ruolo prioritario nel processo della visione" (Lindberg 1976, p. 20). Questo studio è ancora basato sulla tradizione euclidea, secondo cui "propagazione della luce e visione non si escludono reciprocamente, ma rispondono alle stesse condizioni di possibilità" (Rashed 1997, p. 72), e forse è proprio in questa circostanza che va ricercato il suo significato storico.

La dottrina della luce di Avicenna

All'inizio della Maqāla fī 'l-ḍaw᾽ (Trattato sulla luce), Ibn al-Hayṯam, parlando della 'composizione' delle scienze fisiche e matematiche, asserisce che, se lo studio dell'aspetto cosiddetto 'geometrico' della luce spetta alle scienze matematiche, l'indagine sull'essenza della luce, dei raggi e della trasparenza rientra nel campo delle scienze fisiche, lasciando intendere che senza il contributo di queste ultime lo studio della luce sarebbe rimasto incompleto. Per avere un'idea più precisa di quale contributo le dottrine dei filosofi potevano dare alla nuova scienza della luce, sarà opportuno analizzare in modo dettagliato la dottrina della luce di Avicenna (980-1037). Quest'analisi ci consentirà non solo di mettere in evidenza ciò che Ibn al-Hayṯam doveva ai filosofi, ma anche e soprattutto il modo in cui egli utilizzò le loro analisi, nella cornice del suo progetto, e le questioni in cui, spesso senza riconoscerlo esplicitamente, l'elaborazione del suo sistema gli impose di prendere le distanze dalle loro posizioni.

La dottrina della luce di Avicenna è importante in questa indagine per tre ragioni principali. In primo luogo, pur rimanendo nel solco di Aristotele, la sua teoria della visione si discosta dalla dottrina aristotelica per l'approfondimento di alcune idee dello Stagirita che sono arricchite dalle riflessioni dell'autore o da quelle ereditate dalla tradizione peripatetica. In secondo luogo, grazie alla sua indifferenza nei riguardi dei problemi tecnici dell'ottica geometrica, il discorso di Avicenna si colloca a un livello unicamente filosofico o, per usare il linguaggio dell'epoca, esclusivamente fisico. L'autore affronta il dibattito con i seguaci di questa o quella teoria della visione o della luce soltanto quando sono in discussione i fondamenti dell'ottica. In terzo luogo, la sua dottrina documenta lo stato del discorso filosofico sulla visione e sulla luce nel periodo in cui Ibn al-Hayṯam intraprendeva la sua riforma. L'esame della teoria di Avicenna dal punto di vista della luce ci può consentire infine di mettere in evidenza una serie di aspetti che potrebbe sfuggire a un'indagine incentrata esclusivamente sulla visione.

Al contrario di al-Kindī, Avicenna non ha redatto alcun testo specificatamente dedicato all'ottica geometrica. In effetti, il suo interesse per l'ottica non è altrettanto vivo quanto quello che egli mostra per altre discipline matematiche; è senza dubbio per questo che l'ottica riveste un'importanza secondaria nella sua sintesi filosofica. A eccezione di un certo numero di osservazioni personali, e di interessanti commenti su alcuni fenomeni legati alla visione e, in particolare, sull'arcobaleno, tema riguardo al quale l'autore riconosce di essere in disaccordo con i suoi 'amici peripatetici', le analisi di Avicenna sulla visione e sulla luce sono esposte nella Fisica di al-Šifā᾽ (La guarigione), la sua grande enciclopedia filosofica, e, in particolare, nel Libro III del De anima, la sezione dedicata alla teoria della percezione, dove la visione (al-ibṣār) è presa in esame in quanto facoltà dell'anima. Egli, dunque, si occupa della luce solamente perché questo tema poteva contribuire a chiarire quello della visione: come Aristotele, infatti, Avicenna riteneva che "per prendere in esame la visione" fosse necessario "parlare della luminosità (al-ḍaw᾽), della trasparenza (al-mušiff) e del colore (al-lawn)" (al-Šifā᾽, ed. Anawati, VI, p. 79). È a causa di questo rapporto di dipendenza che la dottrina avicenniana della luce non è esposta in modo sistematico; i suoi elementi, infatti, emergono via via che l'autore procede nella discussione del tema della visione.

Il termine al-ḍaw᾽, che Ibn al-Hayṯam impiega sempre per designare la luce, è quindi uno dei concetti che, secondo Avicenna, è necessario spiegare prima di affrontare la questione filosofica della visione. I due autori impiegano questo termine in due diverse accezioni. Nell'opera di Ibn al-Hayṯam, al-ḍaw᾽ è un termine generico che indica diversi generi di luce, mentre in quella di Avicenna esso è impiegato soltanto per designare la luce che risiede nei corpi visibili in sé (è per questo che qui abbiamo deciso di tradurlo con 'luminosità'): "La luminosità (al-ḍaw᾽) […] è una qualità che l'occhio percepisce nel Sole e nel fuoco, senza che si possa dire che essa sia nerezza, bianchezza, rossezza o un altro colore; la luce (al-nūr) […] è qualcosa che emana da un tale corpo e che si immagina cada sui corpi, presentandosi allora come bianchezza, nerezza o come verde" (ibidem).

Nella misura in cui indicano la luce che risiede in un corpo, certamente luminoso in sé, e la luce che da esso emana, i vocaboli qui tradotti con 'luminosità' e 'luce' corrispondono rispettivamente ai termini lux e lumen che si ritroveranno più tardi nelle opere degli studiosi del Medioevo latino. In Avicenna, tuttavia, questa distinzione non presuppone un preciso ordine ontologico: egli, infatti, non afferma che i due concetti rientrano nello stesso genere, né che uno è subordinato all'altro. In effetti, è attraverso altri due concetti, il corpo e la visione, che questi termini, così come altri vocaboli relativi al lessico dell'ottica ‒ 'trasparenza', 'raggio', 'splendore' ‒ entrano in relazione tra loro. Tutti questi termini fanno la loro comparsa nel momento in cui Avicenna divide il corpo, che costituisce un concetto fondamentale, in base ai rapporti che lo legano a un altro concetto importante, quello della visione.

Innanzi tutto i corpi si dividono in tre gruppi principali: quelli che sono assolutamente non visibili, anche quando sono illuminati ‒ cioè i corpi trasparenti ‒, quelli visibili in sé ‒ ossia i corpi luminosi ‒ e quelli che per poter essere visti devono essere illuminati ‒ appartenenti cioè alla categoria dei corpi colorati.

Avicenna indica la proprietà essenziale dei corpi trasparenti nella non visibilità, mentre definisce in modo più esplicito le altre due categorie: "il corpo è visibile in sé quando è dotato di luminosità, altrimenti esso è visibile soltanto quando è investito dalla luce: in questo caso, esso si chiamerà colorato (mulawwan)" (ibidem, p. 81).

In queste formule troviamo la definizione di due concetti. L'impiego dei due termini ‒ luminosità e luce ‒ corrisponde a una distinzione tra due entità che si presenta sotto la forma dell'asimmetria delle loro azioni: ciò che nei corpi luminosi si presenta come luminosità, investendo i corpi opachi risveglia un'altra proprietà, il colore. Quest'ultimo diviene così la proprietà dominante e mette in ombra la luce che l'ha attualizzato, come testimonia il seguente brano di al-Šifā᾽: "Noi diciamo: la luminosità è una parte (ǧuz᾽) di quel visibile che chiamiamo colore, [vale a dire] essa è qualcosa che, quando si mescola al colore in potenza (iḏā ḫālaṭa 'l-lawn bi-'l-quwwa), il prodotto, la loro fusione (imtizāǧ), dà origine alla cosa che è la luce in atto. Ora, se questa disposizione non esiste, si producono solo l'illuminazione e il bagliore. La luminosità è dunque in qualche modo una parte di quella cosa che è il colore, una parte che si combina con esso, nello stesso modo in cui la bianchezza e la nerezza si combinano in un certo modo producendo colori intermedi" (ibidem, p. 91).

Di conseguenza, è in rapporto ai corpi luminosi e colorati che Avicenna definisce luminosità e colore: la luminosità è la proprietà distintiva della prima categoria di corpi (quella dei corpi luminosi) e il colore è la proprietà distintiva della seconda categoria (quella dei corpi colorati).

Tuttavia, la luminosità svolge anche un altro ruolo nella dottrina di Avicenna:

La luminosità è una qualità, ed essa è in sé stessa una perfezione per il trasparente in quanto trasparente. Essa è anche una qualità di ciò che è visibile in sé e non per una causa esterna. Ed è certo che ciò che è visibile in sé impedisce al tempo stesso alle cose che si trovano dietro di esso di essere viste. Quanto alla luce, essa è una qualità che il corpo trasparente riceve dal corpo luminoso, ed è grazie a essa che il trasparente [in potenza] si perfeziona e diviene trasparente in atto. Quanto al colore, esso è una qualità che si perfeziona con l'aiuto della luce, ed esso è tale che il corpo [a cui esso appartiene] può impedire l'azione del [corpo] luminoso su altri corpi, se si interpone tra essi e il [corpo] luminoso. Dunque i corpi si dividono in luminosi, colorati e trasparenti. (ibidem, p. 92)

Esaminando più da vicino questo passaggio, si osserva che il termine 'luminosità' indica la luce nella sua appartenenza a un corpo, mentre il termine 'luce' designa la luce nel suo processo di propagazione. Tuttavia, non è da questo punto di vista che Avicenna affronta il problema. Egli, infatti, definisce l'azione del mezzo trasparente in modo da porre in questione ogni idea di propagazione della luce. Nello stesso modo in cui il concetto di luce, che non ha un equivalente in Avicenna, si divide immediatamente in due concetti ‒ la luminosità e la luce ‒, quest'ultima si caratterizza in due modi ben distinti tra loro, a seconda che si trovi in un mezzo trasparente o che cada su un corpo non luminoso. In entrambi i casi, la sua azione è definita dalla perfezione che essa conferisce al mezzo trasparente e al corpo colorato. Per quanto riguarda quest'ultimo, tale azione è facilmente comprensibile, poiché è a opera della luce che i colori, prima di allora invisibili, si rivelano all'occhio o, come dice Avicenna, "si attualizzano". Così, il corpo colorato acquisisce, attraverso la presenza della luce, una qualità, quella della visibilità, di cui era privo prima di essere illuminato. Che cosa intende Avicenna con l'espressione "perfezione del mezzo trasparente"?

È evidente che questo perfezionamento non si può identificare con la visibilità, perché, come già detto, i corpi trasparenti sono assolutamente invisibili. Quest'azione è definita da alcuni autori come una trasformazione qualitativa del mezzo trasparente, un'espressione che potrebbe suggerire l'idea di un movimento, nel senso aristotelico del termine, che si produrrebbe nel mezzo trasparente illuminato dalla sorgente luminosa. Tuttavia, il testo di Avicenna non può essere interpretato in questo senso. Al contrario, l'autore tenta di scartare, attraverso un'analogia, ogni idea di trasformazione causata dall'azione della luce nel mezzo trasparente:

Quanto alla trasparenza, essa può essere in potenza o in atto. Tuttavia, per essere in atto, il trasparente non ha bisogno di una trasformazione interna, ma piuttosto di una trasformazione [che si produce] in qualcos'altro o di un movimento di qualcos'altro. Esso è, sotto questo aspetto, simile a un orifizio (al-manfaḏ) o a una strada (al-maslak) che non hanno bisogno, per esistere in atto, di una nozione in sé stessi, ma dell'esistenza in atto di qualcosa che penetri nell'orifizio o di qualcuno che percorra la strada. (ibidem, pp. 81-82)

Questo passaggio dimostra che il perfezionamento del mezzo trasparente attraverso la luce non è un movimento naturale, nel senso di un cambiamento il cui principio si trova all'interno del mezzo trasparente stesso. Esso non è neppure un cambiamento che interviene nel mezzo trasparente sotto l'azione di un agente esterno. La presenza della luce non solo non rende visibile il mezzo trasparente, ma non lo trasforma in alcun modo. L'analogia della strada serve a illustrare questo rapporto, o piuttosto questa assenza di rapporto dal punto di vista causale tra la luce e il mezzo in cui essa si propaga.

Il mezzo trasparente non agisce sulla luce né risente del suo passaggio; il suo unico ruolo è dunque quello di non 'impedire' e di facilitare l'azione del corpo luminoso sul corpo che subisce questa azione. È quindi lecito dire, come potrebbero suggerire le analogie dell'orifizio e della strada, che il mezzo trasparente veicola la luce, consentendole di propagarsi, di trasmettersi da un corpo all'altro?

La risposta di Avicenna a questo interrogativo emerge dal suo dibattito con i sostenitori della tesi secondo cui la luce è costituita dai corpuscoli emanati dagli oggetti luminosi. La sua analisi critica, quindi, è rivolta in un primo momento alla teoria atomistica della luce e, in effetti, in alcuni argomenti si fa riferimento in maniera esplicita a essa. Avicenna, tuttavia, presenta anche altri argomenti non esclusivamente incentrati sulla critica della teoria atomistica. Al contrario, l'assenza di ogni riferimento a questa o quella teoria conferisce a tali argomenti un valore generale, grazie al quale essi, superando i limiti di questa particolare analisi, si trasformano in tesi volte alla confutazione non soltanto dell'esistenza del flusso dei corpuscoli, ma anche e soprattutto di ogni idea relativa all'emanazione di qualsiasi tipo di raggi sia dai corpi sia dagli occhi.

In breve, la risposta data attraverso questi argomenti all'interrogativo summenzionato può essere considerata affermativa soltanto se con l'espressione 'propagazione della luce' ci si limita a suggerire che quest'ultima possa, grazie al mezzo trasparente, manifestarsi sul corpo che si trova di fronte alla sorgente luminosa. In caso contrario, è evidente che ogni idea di propagazione come spostamento di qualcosa e persino come effetto rimane del tutto estranea alla dottrina della luce di Avicenna.

Disponiamo già di alcuni elementi che anticipano questa risposta. Abbiamo visto, per esempio, che definendo la trasparenza nei termini della 'perfezione' del mezzo trasparente, Avicenna esclude ogni legame tra la propagazione della luce e il movimento. Altri elementi emergono nel corso della sua confutazione del concetto di raggio. All'inizio della sua analisi dedicata alla visione, Avicenna scrive: "il raggio (al-šu῾ā῾) è qualcosa che si immagina nei corpi come di scintillante (yataraqraqu) che fa da schermo (yasturu) al colore dei corpi e che da loro emana (yufīḍu)" (al-Šifā᾽, ed. Anawati, VI, p. 79). Il modo in cui egli descrive questo concetto, così come la successiva distinzione tra due tipi di raggi ‒ il raggio in senso proprio (al-šu῾ā῾), che proviene dai corpi luminosi, e il bagliore (al-barīq), che ha origine dai corpi illuminati, come per esempio gli specchi ‒, dimostra che la sua critica non è diretta esclusivamente contro il raggio in senso tecnico, vale a dire né contro quello di tipo euclideo né contro il raggio così come è concepito da al-Kindī. Ciò che Avicenna scrive a questo proposito riguarda non solo le opinioni di coloro che credevano nella corporeità dei raggi, ma anche ogni idea di propagazione, indipendentemente dal suo significato fisico e dalla sua rappresentazione geometrica:

Il raggio non è né un corpo né una forza che si trasmette dal Sole alla Terra spostandosi nel mezzo; al contrario, esso è qualcosa che si produce simultaneamente (daf῾atan) in ciò che si trova di fronte [al Sole o a un corpo luminoso], a condizione che quest'ultimo ammetta la luce e che tra i due intervenga un corpo che non impedisca l'azione dell'uno sull'altro, vale a dire un corpo trasparente. […]

Dicendo che il raggio emana, che esce o entra, ricorriamo a metafore (alfāẓ maǧāzī). […] In effetti, il raggio si produce istantaneamente in ciò che si trova di fronte. Ora, poiché si produce a partire da qualcosa che si trova in alto, si è immaginato che esso discenda da questo, benché, con ogni evidenza, [sia più corretto dire che esso] non discende ma si produce, perché non è visibile lungo il suo tragitto né ha bisogno di impiegare un tempo percettibile [per compiere questo percorso]. (ibidem, p. 84)

Come vedremo, Avicenna tenta sempre di esimersi dall'analizzare il mezzo intermedio e di passare direttamente dal corpo che emette la luce a quello che la riceve. La sua preferenza per il verbo 'prodursi', che a suo parere dovrebbe essere usato in sostituzione di 'discendere', non è quindi una semplice questione terminologica. L'uso del primo infatti gli consente di associare la luce ai corpi, dissociandola dal mezzo intermedio. L'iniziale definizione della luce nei termini della perfezione del trasparente non svolgerà in seguito un ruolo di primo piano nella sua analisi. La luce, infatti, è visibile solamente al suo punto di partenza e d'arrivo, mentre "non è visibile lungo il suo tragitto". Ancora una volta, emerge il ruolo decisivo svolto da quella che, in un altro linguaggio, potrebbe essere chiamata propagazione istantanea della luce, che in questo brano e nei successivi passaggi dell'argomentazione di Avicenna è alla base del suo rifiuto di ogni teoria dell'emanazione: "ora, [quelli che credono che i raggi emanano dai corpi] forse dispongono di una prova in grado di dimostrare la loro emanazione; se è così, dove si trova questa prova? Forse ciò è dimostrato dalle sensazioni ed essi si basano sui sensi; in questo caso come potrebbero i sensi percepire il movimento di un mobile, il cui tempo di movimento sfugge ai sensi e che non è percepibile lungo il suo tragitto?" (ibidem, pp. 84-85).

Così, allo spostamento dei raggi (sempre confuso con lo spostamento della luce) è attribuito un significato molto particolare, che li riduce all'ombra di sé stessi:

quanto allo spostamento del raggio, esso è dello stesso genere dello spostamento dell'ombra, [cioè se il raggio fosse qualcosa che si può spostare] allora anche l'ombra sarebbe necessariamente un corpo in grado di spostarsi. Ma né l'uno né l'altra si producono per spostamento bensì per annichilazione (buṭlān) e rinnovamento (taǧaddud), producendosi di nuovo entrambi ogni volta che si crea una situazione di frontalità. […] L'ombra non annichila la luce ed entrambe non sono corpi. E se si spostano è per rinnovamento e non perché si tratti di cose che si spostano. (ibidem, p. 85)

Come si può constatare, in questo passaggio la descrizione della propagazione della luce in termini di attualizzazione del mezzo trasparente è messa in ombra dall'importanza attribuita alla creazione di una situazione di frontalità tra la sorgente luminosa e l'oggetto illuminato. I termini 'annichilazione' e 'rinnovamento' impiegati in questo nuovo contesto allontanano ancora di più la propagazione della luce dal movimento, inteso come cambiamento che si produce gradualmente. La propagazione della luce è, quindi, un fenomeno che si produce istantaneamente.

Tuttavia, in Avicenna la svalutazione del ruolo del mezzo trasparente riguarda soprattutto la dottrina della luce. Nella sua teoria della visione, infatti, l'attualizzazione del mezzo trasparente riacquista una grande importanza come unica garanzia della veridicità della visione. Per quanto riguarda tale questione, egli si schiera dalla parte dei 'sostenitori dell'impressione' (aṣḥāb al-inṭibā῾) e si contrappone ai 'sostenitori del raggio' (aṣḥāb al-šu῾ā῾), spiegando la visione attraverso la tesi secondo cui l'occhio è colpito dall'immagine (al-šabāḥ) dell'oggetto. Così, l'idea della trasmissione di 'qualcosa' attraverso l'attualizzazione del mezzo s'impone nel momento in cui egli si trova a descrivere la visione. In ogni caso, anche per quanto riguarda quest'ultima, si preoccupa di distinguere l'attualizzazione dal cambiamento qualitativo del mezzo trasparente stesso, come dimostra il seguente passaggio di al-Šifā᾽:

La trasformazione di cui ha bisogno il trasparente in potenza per divenire trasparente in atto è costituita dal fatto che il corpo colorato sia illuminato e che il suo colore si manifesti in atto. Quanto al movimento [di cui ha bisogno il trasparente in potenza per divenire trasparente in atto], esso consiste nello spostamento del corpo luminoso [verso il trasparente] senza che questo si trasformi in sé. E quando una di queste cose si realizza, la visione si produce e [il trasparente] diviene trasparente in atto grazie all'esistenza di qualcos'altro. (ibidem, pp. 81-82)

Inoltre, alcuni passaggi di al-Šifā᾽ dimostrano che lo scarto esistente tra la teoria della visione e la dottrina della luce è meno rilevante di quanto possa sembrare. In effetti, Avicenna interpreta l'idea dell'impressione delle immagini in modo da attribuire un'importanza molto ridotta al ruolo svolto dal mezzo trasparente e da assegnare una posizione predominante al corpo luminoso e alla creazione di una situazione di frontalità. Egli pensa in tal modo di riuscire a giustificare la visione rettilinea. Quest'idea è chiaramente enunciata nel brano in cui Avicenna risponde alla seguente obiezione: come conciliare la dottrina della trasmissione delle immagini con la circostanza per cui esse pervengono a certi occhi e non ad altri? Egli risponde così a questo interrogativo:

In effetti, noi non diciamo che l'aria trasmette nel senso che essa riceve certe figure (rusūm) e immagini (ašbāḥ) di un oggetto per condurle verso un altro oggetto. Noi diciamo che il luminoso (al-nayyir) è tale che esso è in grado di trasmettere la sua immagine a ciò che si trova di fronte a lui, a condizione che tra essi esista non un ostacolo (῾ā᾽iq), vale a dire un corpo colorato (mulawwan), ma un corpo trasparente. Poiché se il corpo che si interpone (al-wāsiṭa) fosse prima ricettore e poi trasmettitore, esso trasmetterebbe [le immagini] a tutti gli occhi, come avviene nel caso del calore che si trasmette a tutti coloro che toccano, qualunque sia la loro posizione. (ibidem, p. 119)

Aggiungeremo per inciso che, quasi due secoli più tardi, Šihāb al-Dīn al-Suhrawardī (549-587/1155-1191) spiegherà la visione in un modo sotto molti aspetti analogo alla dottrina avicenniana della propagazione della luce. Secondo questo autore, la creazione di una situazione di 'frontalità' tra l'occhio e ciò che è visibile assicura in sé all'anima la possibilità di procurarsi l'immagine dell'oggetto, senza che altri elementi, come per esempio l'attualizzazione del mezzo, svolgano alcun ruolo in questo processo.

La spiegazione di Avicenna della riflessione dei raggi si concilia perfettamente con lo spirito che anima la sua dottrina della luce: "anche la riflessione del raggio ha un senso metaforico. Ogni corpo, se è illuminato e se è levigato, ammette che ogni altro corpo che si trova di fronte a lui si illumini a sua volta, senza che vi sia uno spostamento" (ibidem, p. 85). La sua dottrina della luce non è esattamente identica a quella elaborata da Aristotele, anche se è allo scopo di attribuire un maggior peso ad alcuni elementi della teoria aristotelica della visione che Avicenna si sente obbligato ad affrontare, ai margini dell'esposizione di questa teoria, il dibattito relativo alla natura della luce.

Tra queste discordanze la più rilevante è quella relativa alla descrizione del mezzo trasparente, che nella visione ha un ruolo diverso da quello svolto nella 'propagazione' della luce. Nel primo caso il mezzo trasparente assicura sempre la trasmissione dell'immagine dell'oggetto all'occhio, mentre nel secondo esso non trasmette nulla. L'assenza di simmetria tra il ruolo svolto dal mezzo nella dottrina della visione e in quella della luce ha senza dubbio la sua origine nel rifiuto di ogni teoria volta ad attribuire alla propagazione della luce un significato materiale. Portando alle loro logiche conseguenze alcune idee aristoteliche, Avicenna perviene a conclusioni che oggi sarebbero considerate assurde, in cui la propagazione della luce si trova degradata al rango di epifenomeno. La ragione di ciò va ricercata nel fatto che egli è interessato non tanto alla propagazione della luce quanto piuttosto alle condizioni della visibilità degli oggetti, tra le quali naturalmente figura l'illuminazione da parte di una sorgente luminosa. Quest'ultima, a sua volta, si realizza attraverso la creazione di una situazione di frontalità; il resto sfugge ai sensi così come a ogni ragionamento teorico.

Avicenna non tenta quindi di definire i fondamenti 'fisici' sui quali basare l'elaborazione dell'ottica geometrica; al contrario, la sua analisi rende impossibile un tale tentativo. Non è soltanto l'ottica fondata sulla dottrina dell'immissione che gli sembra contraria ai principî fisici; in effetti, il suo atteggiamento, nei confronti del tipo di ottica in corso di elaborazione nell'opera di Ibn al-Haytam, non sarebbe stato diverso da quello adottato in ogni periodo storico dai filosofi peripatetici nei confronti dell'ottica di Euclide e di Tolomeo: egli avrebbe ritenuto di trovarsi in presenza di uno strumento che poteva efficacemente 'salvare i fenomeni' ma si sarebbe rifiutato, al tempo stesso, di attribuire una realtà fisica alle sue costruzioni teoriche. Ciò che dice David C. Lindberg (1976) a proposito dell'atteggiamento adottato da Avicenna nei confronti della teoria euclidea dei raggi visivi può essere applicato anche a quello che il filosofo avrebbe tenuto nei confronti dell'ottica di Ibn al-Hayṯam: evitando di mettere in dubbio la sua utilità matematica, egli avrebbe sostenuto che essa non rappresenta la natura fisica della luce.

Le idee fondazionali della scienza della luce

Salvare i fenomeni o fondare una scienza dimostrativa?

Quanto è stato detto finora consente di spiegare l'esistenza all'epoca di Ibn al-Hayṯam di due movimenti paralleli ma orientati in direzioni opposte. Nel campo dell'ottica matematica si registra un forte aumento del numero dei fenomeni da studiare attraverso metodi geometrici. L'opera di Ibn Sahl ‒ vale a dire sia il trattato sugli strumenti ustori sia lo studio della trasparenza del corpo celeste ‒ è soltanto un esempio, fortunatamente giunto fino a noi, di questa tendenza. Le indagini di questo studioso si distinguono non soltanto per il trattamento matematico in forme inedite della luce, inclusa quella rifratta, ma anche per il riconoscimento della necessità di giungere a un'esplicita formulazione delle leggi di propagazione della luce.

Ritroviamo tale formulazione nell'opera di al-Kindī, il quale tentò di dotare di una solida base la legge della propagazione rettilinea della visione. Ispirata a un analogo esame della luce, l'analisi puntuale della visione di al-Kindī è accompagnata da una concezione fisica della sorgente luminosa. La moltiplicazione delle fonti, che in Ibn Sahl dipende dalla geometria delle situazioni prese in considerazione, rinvia in al-Kindī all'intento di rafforzare la legge della propagazione rettilinea della luce attraverso 'prove sensibili'. Dal momento che è più facilmente utilizzabile in questo genere di 'protoesperimenti', la luce finisce per acquisire un primato operativo sulla visione.

Così, le due principali branche dell'ottica geometrica iniziano ad avvicinarsi l'una all'altra, anche se in modo non sistematico e seguendo strade diverse. Le questioni fondamentali, infatti, rimangono ancora irrisolte: ci riferiamo alla precisa natura del rapporto esistente tra la visione e la luce, così come tra l'oggetto fisico e l'oggetto matematico, e soprattutto alla natura dell'ottica come scienza fisica basata sull'utilizzazione di strumenti matematici. Si delinea così "una situazione conflittuale che esploderà soltanto centocinquant'anni più tardi" (Rashed 1997, p. 76).

Questa esplosione si riflette nell'opera ottica di Ibn al-Hayṯam, la quale non può essere ridotta a nessuno dei suoi elementi costitutivi. In tal caso ci troviamo in presenza di un vero e proprio progetto, la cui estensione non si limita a ciò che Ibn al-Hayṯam afferma, a questo proposito, né nella Maqāla fī 'l-ḍaw᾽ né nella sua opera principale, l'Ottica, un testo dedicato alla visione in cui tuttavia l'autore tenta costantemente di dimostrare, al di là di ogni ambiguità, che la formulazione della teoria della visione può essere intrapresa soltanto all'interno della scienza della luce. Il progetto di Ibn al-Hayṯam, però, non è riducibile a questo preciso disegno; la sua realizzazione impone non soltanto il riesame di alcune questioni già considerate all'interno di diverse branche dell'ottica, ma anche l'analisi di problemi fino allora irrisolti o rimasti inaccessibili per qualsiasi tipo di indagine scientifica.

È nella cornice della costituzione di questa scienza che Ibn al-Hayṯam solleva la questione della composizione delle scienze matematiche e fisiche. Ora, ci auguriamo di aver dimostrato, attraverso l'analisi della dottrina della luce di Avicenna, che la filosofia peripatetica di quel periodo non poteva riconoscere questa scienza, se non nel caso in cui essa non avesse preteso di conferire uno status ontologico ai suoi concetti.

Tuttavia, non è su una tale concezione che Ibn al-Hayṯam costruisce la sua teoria ottica, e ciò per due principali ragioni. In primo luogo, per quanto riguarda la luce e la sua propagazione la sua opera è contrassegnata da un rigoroso realismo. Non soltanto la luce, come proprietà dei corpi in cui risiede, è assolutamente reale, ma anche il fenomeno a cui lo studioso è più interessato, quello della propagazione della luce, non ha nulla di immaginario. Ciò vale anche per il colore, qualità ben distinta dalla luce, dalla quale, tuttavia è sempre veicolato. Su tali questioni Ibn al-Hayṯam è estremamente chiaro. Se a volte parla delle 'linee immaginarie' lungo le quali la luce si propaga è solamente, come vedremo più avanti, per operare una distinzione tra l'oggetto fisico, il fascio di luce e l'oggetto matematico a cui è associato. Affermando che queste linee sono immaginarie egli intende dire che esse partecipano dello stesso genere di realtà fisica di ogni altro oggetto geometrico. In secondo luogo, la sua concezione della 'scienza', così come è esposta nella Maqāla fī 'l-ma῾lūmāt (Trattato sui noti), non è conciliabile con questo approccio definito 'positivistico'. Da tale concezione, così come essa è presentata in questo trattato, discendono tre elementi: (a) la scienza è una credenza (i῾tiqād) o un'opinione (ẓann) che si fonda su un oggetto ("una nozione": ma῾nā); (b) Ibn al-Hayṯam aderisce a una sorta di teoria della corrispondenza: a suo parere, un'opinione falsa, che non corrisponde cioè a "una nozione, così come è", non può essere considerata una scienza; (c) un'opinione che cambia con il tempo, a causa del cambiamento del suo oggetto, non è una scienza, se non nel caso in cui la si "limiti nel tempo".

Sono queste le condizioni necessarie e sufficienti a cui un'opinione deve rispondere per poter essere considerata scienza. Ora, bisogna distinguere tra la scienza, vale a dire tra un'opinione vera e non soggetta al cambiamento, e la strada da percorrere per giungere alla sua definizione. A questo punto Ibn al-Hayṯam introduce il criterio in base al quale distinguere le scienze che sappiamo essere immutabili da quelle che, pur essendo altrettanto vere, sono per così dire prive di questo 'secondo grado' di consapevolezza.

Benché la corrispondenza tra l'opinione che si ha di una "nozione" e "la nozione così com'è" sia in sé sufficiente ad assicurarne la verità, non si può 'riconoscere' la verità di una proposizione se quest'ultima non è accompagnata da una dimostrazione. In questo caso, essa dovrà essere considerata un'opinione, almeno fino a quando non si giunga alla definizione della questione attraverso la dimostrazione. Quest'ultima quindi non è la causa della verità dei nostri enunciati, ma è il solo strumento attraverso cui tale verità può essere riconosciuta e imposta all'attenzione degli altri.

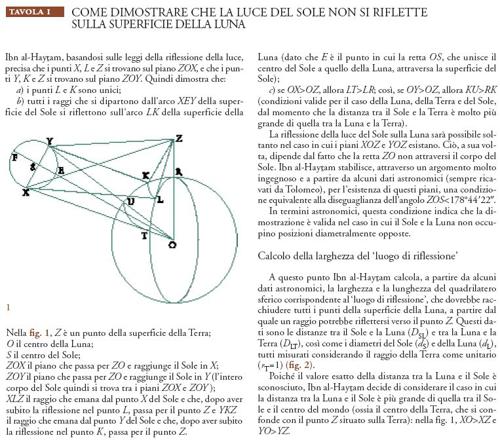

Ibn al-Hayṯam ripropone questa idea anche in altri contesti. Nella sezione iniziale della Maqāla fī ḍaw᾽ al-qamar (Trattato sulla luce della Luna), dopo aver asserito che tutti i grandi sapienti, sia nel campo della matematica sia in quello della fisica, credevano che la Luna mutuasse la sua luce dal Sole, egli aggiunge che questa tesi, benché evidente (ẓāhir) necessita di una dimostrazione. A suo parere, infatti, "finché non si sarà dimostrata la sua necessità, è ammessa una sola conclusione: siamo in presenza di una cosa non necessaria (wāǧib ḍarūrī) ma contingente (imkānī), non certa (mutayaqqan) ma congetturale (maẓnūn)".

Una scienza dimostrata si distingue non solo da ciò che conosciamo "senza dimostrazione né necessità, ma per sentito dire e per imitazione, sulla fiducia, o per intuizione" (Maqāla fī 'l-ma῾lūmāt, p. 95), ma anche da ciò che ci sembra evidente (ẓāhir). Per quanto riguarda questo punto, le osservazioni summenzionate della Maqāla fī ḍaw᾽ al-qamar riprendono, completandola, la teoria di cui erano stati annunciati gli elementi fondamentali nella Maqāla fī 'l-ma῾lūmāt.

Così, il passaggio dall'opinione alla scienza, che segna la transizione dal dubbio alla certezza, è assicurato dalla dimostrazione e unicamente da essa. Al contrario della certezza intuitiva, che dipende dall'evidenza immediata, la certezza che emerge dalla dimostrazione si fonda non su una soddisfazione di carattere psicologico, ma sulla corrispondenza esistente tra le nostre 'opinioni' e le "quiddità delle cose che esistono", le "nozioni così come sono".

La concezione qui esposta a grandi linee può essere considerata una teoria sia della conoscenza sia della scienza. Questi discorsi, infatti, valgono sia per la scienza nel senso attribuito a tale termine nella Maqāla fī 'l-ma῾lūmāt, ossia quello di una conoscenza vera che può essere basata su qualsiasi oggetto, sia per la scienza intesa come indagine sistematica che ha come oggetto una classe ben definita di fenomeni, nella fattispecie quelli legati alla visione o alla luce.

Questa teoria si avvicina, almeno per la sua insistenza sulla dimostrazione, al concetto aristotelico di scienza come conoscenza dimostrativa. Tuttavia, in Ibn al-Hayṯam l'idea di scienza dimostrativa non si identifica necessariamente con il sistema deduttivo descritto da Aristotele negli Analitici secondi, vale a dire con una concatenazione di ragionamenti in cui ogni passaggio dipende dal precedente e tutta l'argomentazione è riconducibile a un ristretto numero di principî. Infatti, se il ragionamento geometrico svolge un ruolo di primo piano nell'ottica di Ibn al-Hayṯam, tuttavia, prima di imboccare la strada della geometrizzazione, è necessario assicurarsi che i principî scelti siano realmente degni di questo nome, che siano cioè 'dimostrati'.

Su questo punto Ibn al-Hayṯam prende le distanze da Aristotele, secondo il quale la nozione di dimostrabilità dei principî condurrebbe a conclusioni assurde, implicando sia un regresso all'infinito sia un circolo vizioso. Questo status dei principî, questa assoluta anteriorità, presuppone che l'individuazione dei principî sia operata con strumenti diversi dalla dimostrazione. Basandosi su ciò che dice Aristotele alla fine degli Analitici secondi, bisogna quindi riconoscere l'esistenza di un''intuizione razionale' in grado di cogliere i principî, oppure optare per la tesi secondo cui questi sono colti, in ultima analisi, dalle sensazioni, ammettendo così che esse non possono ingannare.

Ora, nell'opera ottica di Ibn al-Hayṯam è riscontrabile lo sforzo sistematico di dimostrare la proprietà fondamentale della luce, ossia la sua propagazione rettilinea, così come le proprietà generali della luce e della visione. La dimostrazione di questi principî si basa su due strumenti: l'induzione e la sperimentazione. Non è attraverso la tesi dell'infallibilità delle sensazioni che Ibn al-Hayṯam giunge all'elaborazione di tali strumenti; al contrario, il ricorso a questi ultimi è dettato dal riconoscimento della fallibilità delle sensazioni. Ciò conferisce una certa problematicità a tutto il modo di procedere di Ibn al-Hayṯam. Prima di affrontare questo problema, però, è necessario analizzare il modo in cui egli definisce i concetti fondamentali della scienza della luce, vale a dire le nozioni di luce, di trasparenza e di raggio.

La definizione dei concetti

Nell'Ottica (I, 3, 20), troviamo una sola asserzione sulla natura della luce, secondo cui, da un lato, quest'ultima è una forma, dall'altro lato essa esiste indipendentemente dalla visione e la sua esistenza si presenta in diverse forme, tra cui si distinguono la forma sostanziale e quella accidentale. Per il resto, la luce è studiata attraverso la sua proprietà essenziale, costituita dalla propagazione da tutti i punti dell'oggetto luminoso in ogni direzione. All'inizio della Maqāla fī 'l-ḍaw᾽, Ibn al-Hayṯam presenta due definizioni della luce, quella adottata dai filosofi e quella a cui ricorrevano i matematici. Riportiamo di seguito la definizione della luce secondo i filosofi:

noi possiamo enunciare in relazione a queste nozioni una proposizione universale, cioè che ogni nozione che si trova in un corpo, tra le nozioni che ne costituiscono l'essenza, è chiamata forma sostanziale ‒ poiché la sostanza di ogni corpo è costituita dall'insieme di tutte le nozioni che in esso si trovano e che non sono separabili fintantoché la sua sostanza non cambia. È così che la luce di ogni corpo luminoso in sé è una delle nozioni che costituiscono la sua essenza: la luce di ogni corpo luminoso in sé è dunque una sua forma sostanziale e la luce accidentale che appare sui corpi opachi illuminati da altri è una loro forma accidentale: è questa l'opinione dei filosofi. (Maqāla fī 'l-ḍaw᾽, p. 207)

Benché appaia naturale, la distinzione 'sostanziale-accidentale' può essere concepita soltanto nella cornice di una teoria che ha come punto di partenza il concetto di luce. Nelle analisi incentrate sulla visione, per esempio, quella di Avicenna, il concetto unitario di luce, suscettibile in seguito di dividersi in sostanziale e accidentale, non è un dato di base. Come abbiamo visto, nell'analisi di Avicenna l'interesse per la visione e per i corpi come supporto di ogni qualità, ostacola l'identificazione della luce e della luminosità, così come una netta distinzione tra luce e colore. Ciò porta Avicenna a dividere i corpi in luminosi, trasparenti e colorati, benché egli riconosca l'esistenza dei colori in certi oggetti luminosi terrestri, come il fuoco, o in alcuni astri, come Marte e Giove. Anche se in alcuni casi Avicenna parla del 'bagliore' (al-barīq) che emana dai corpi colorati, l'esistenza di quest'ultimo è spesso oscurata dalla dicotomia 'luminoso-colorato', al punto che si potrebbe pensare a due proprietà reciprocamente esclusive: per ciò che concerne la visione, i corpi luminosi sono presentati come se fossero incolori e quelli colorati come se fossero privi di luce.

Nonostante la divisione della luce in sostanziale e accidentale ‒ una divisione nuova almeno per quanto riguarda le sue conseguenze ‒ ciò che interessa Ibn al-Hayṯam non è la luce nella sua appartenenza a un certo corpo. La luce sostanziale e quella accidentale lo interessano solamente in quanto fonti di altri due tipi di luce, ossia quella emessa da un corpo luminoso in sé, detta "la luce prima", e quella emessa da un corpo illuminato da una luce prima, chiamata "la luce seconda" (egli indica anche la luce terza, quarta, ecc.). Scompaiono così tutti quei termini ‒ luminosità, luce, raggio, bagliore ‒ che indicavano l'assenza di un concetto unificatore in Avicenna: egli preferisce rimanere al livello dei fenomeni, per cedere il passo al solo concetto di luce, mentre le suddivisioni intervengono soltanto in un secondo momento.

Come nasce il concetto di luce? Esso si impone, come dimostra sia il testo dell'Ottica sia quello della Maqāla fī 'l-ḍaw᾽, attraverso il riconoscimento dell'esistenza di fenomeni che non hanno omologhi né nella teoria emissionista né in quella immissionista della visione. In effetti, l'induzione dimostra che esiste una vasta categoria di fenomeni in cui l'illuminazione si produce anche quando l'oggetto e la sorgente luminosa non si trovano l'uno di fronte all'altra. Inoltre, questi fenomeni sono tali che non possono essere spiegati né con la riflessione né con la rifrazione dei raggi luminosi. Tra questi fenomeni figura l'aurora, nel corso della quale una parte della superficie della Terra è illuminata prima che il Sole sorga, così come l'apparizione di una debole luce negli ambienti che si trovano di fronte a un muro illuminato. Dal momento che in questi casi l'illuminazione non si produce secondo direzioni privilegiate, Ibn al-Hayṯam giunge alla conclusione che le parti illuminate dell'aria e del muro agiscono come gli oggetti luminosi in sé, ossia che la luce si propaga da ogni punto della loro superficie in tutte le direzioni. D'altronde, l'autore si servirà di questa descrizione per spiegare la propagazione dei colori, considerati indipendenti dalla luce.