La Cina e l'Asia sudorientale

di Guido Samarani

Pur nell’ambito di una situazione generale caratterizzata da continui e costanti aggiornamenti dell’agenda geopolitica, ma anche dal sorgere di nuovi problemi e tensioni, il secondo decennio del 21° secolo sembra confermare come l’intreccio tra stabilità interna, sviluppo economico, trasformazioni sociali e culturali, visione dinamica delle relazioni con il mondo esterno, rappresenti un elemento fondante della strategia cinese. Lo è oggi e lo sarà probabilmente per gli anni a venire, quantomeno nel breve periodo, sino alla fine del decennio. Le zone ‘grigie’ e quelle ‘nere’ sono numerose e interessano questioni vitali nel percorso futuro della Cina. Tuttavia sono parte integrante e per molti aspetti inevitabile di un processo articolato e complesso iniziato più di 30 anni fa. Si tratta di un processo che ha comunque evidenziato una notevole capacità del sistema di governo e di potere di reggere alle sfide enormi, interne ed internazionali, come numerosi osservatori autorevoli ormai riconoscono, inclusi molti di coloro che scrivevano negli anni Ottanta del possibile crollo a breve dell’esperienza cinese.

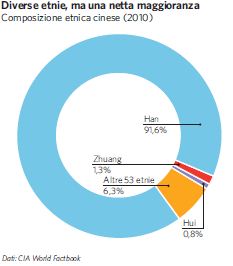

Per diversi aspetti, possiamo affermare che la Cina ha dovuto affrontare e sta affrontando temi e problemi comuni a molte parti del mondo o che comunque altri si sono già trovati a cercare di risolvere. A ciò vanno aggiunti elementi più legati alla ‘specificità cinese’, tra cui: l’ampiezza territoriale; la dimensione umana; la straordinaria pluralità etnica, di lingue e dialetti, di costumi e di stili di vita e di produzione. Si tratta di una pluralità che storicamente ha creato costanti tensioni – e continua a crearle – con la visione unitaria e anche centralistica del potere e dell’identità nazionale. A ciò si aggiungono la consapevolezza delle proprie radici di antica civiltà e l’orgoglio per avere ritrovato un ruolo essenziale in seno alla comunità internazionale dopo periodi di umiliazione e marginalizzazione. Sono sentimenti che, talvolta, producono tuttavia visioni e approcci nazionalistici e poco confacenti alla legittima aspirazione di divenire sempre più un attore rispettato nel mondo globale.

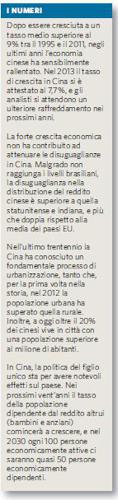

,

Continuità e rinnovamento: attori e strategie del Chinese dream

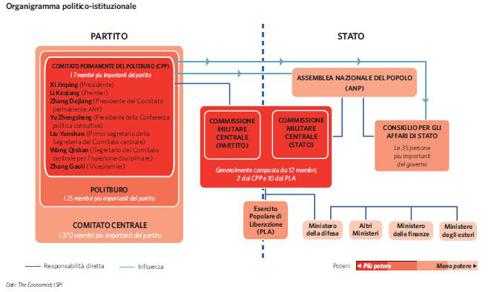

In un paese in cui l’esercizio del potere politico presenta ancora caratteri sostanzialmente autoritari ed elitari, lo svolgimento del congresso nazionale del Partito comunista cinese (Pcc) rappresenta un evento di assoluto rilievo e di innegabile impatto sulle prospettive future per i cinesi. Nel novembre 2012, rispettando la ormai consolidata norma statutaria che prevede che il congresso – organo supremo del partito assieme al comitato centrale – si tenga ogni cinque anni, si è svolto il 18° congresso nazionale del Pcc. Nel marzo 2013, si sono invece svolti i lavori della nuova sessione dell’assemblea nazionale popolare (Anp, il supremo organo legislativo cinese). Uno degli atti di maggiore rilievo del congresso e della successiva Anp è stato formalizzare l’avvento della cosiddetta ‘quinta generazione’ della leadership, imperniata sulle figure del segretario generale del partito, Xi Jinping, e del premier Li Keqiang.

Il nuovo organigramma politico-istituzionale, guidato da Xi Jinping in quanto segretario generale del Pcc (nonché presidente della repubblica), ha visto l’elezione di un politburo costituito da 25 membri, di cui sette del comitato permanente e altri 18 membri regolari (due sono donne, nessuna delle quali membro del comitato permanente). È stata anche formata una segreteria del comitato centrale, composta da sette membri. In seno al comitato permanente del politburo, dopo il segretario generale seguono in ordine di importanza gerarchica il premier Li Keqiang, il presidente del comitato permanente dell’Anp Zhang Dejiang, il presidente della conferenza politica consultiva del popolo cinese (in pratica l’istituzionalizzazione della politica del ‘fronte unito’ tra il Pcc, gli otto ‘partiti democratici’ formalmente riconosciuti e varie personalità senza partito) e altri tre alti dirigenti.

La divisione di funzioni tra comitato permanente del politburo e segreteria è stata più volte aggiornata. Ma continua largamente a basarsi sull’assetto definito negli anni Cinquanta, prima degli sconvolgimenti apportati dalla Rivoluzione culturale. In pratica, il comitato permanente funge da cuore decisionale e la segreteria da centro operativo e di coordinamento del lavoro della leadership. Il raccordo tra i due organismi è garantito dal fatto che uno dei membri del comitato permanente del politburo presiede la segreteria. Dal 2012 il compito è svolto da Liu Yunshan, numero cinque nella gerarchia del partito. Di norma i componenti del comitato permanente del politburo (e talvolta lo stesso segretario generale) sono responsabili di una specifica area di rilevanza politica: apparato del partito, economia, educazione e settore scientifico-tecnologico, affari militari, sicurezza, affari esteri, ecc. In più guidano i principali leading small groups, che rappresentano un momento centrale di riflessione e di coordinamento al vertice. Tra questi, quelli sulla politica economica e finanziaria, su ideologia e propaganda, su politica e legge, e così via.

Nel corso del terzo plenum del comitato centrale tenutosi nel novembre 2013 è stato creato un nuovo organismo dotato di ampi poteri: il consiglio per la sicurezza nazionale, la cui funzione dovrebbe essere quella di rafforzare la concentrazione del potere in seno alla leadership con particolare attenzione ai problemi della sicurezza interna e, in secondo luogo, di quella internazionale. Inoltre, è stato creato un nuovo leading group responsabile della pianificazione generale e dell’applicazione delle riforme. In entrambi i casi la scelta di dare vita a due nuovi strumenti di coordinamento politico-decisionale riflette la prassi per cui, quando le questioni risultano troppo complesse e delicate da gestire sul piano dell’amministrazione governativa, si procede ad affrontarle in seno al partito nell’ambito di gruppi ristretti e dotati di massima autorità e possibilità di assumere anche decisioni forti e rapide.

Nel marzo del 2013 l’organigramma politico-istituzionale è stato completato con la definizione dei nuovi responsabili del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Il nuovo governo cinese (tecnicamente, consiglio per gli affari di stato), guidato dal premier Li Keqiang, presenta al vertice quattro vice primi ministri e cinque consiglieri di stato. Di questi, un vice primo ministro è membro del comitato permanente del politburo e un altro del politburo.

In generale, i membri del nuovo politburo hanno maturato la propria esperienza politica in seno all’apparato centrale o provinciale del partito e/o dello stato nonché nel settore militare e della sicurezza, ma nessuno in specifico nel campo della politica estera.

Negli ultimi anni è invalso sempre più l’uso che il leader di ogni ‘generazione’ venga associato, nella memoria storico-politica del partito e del paese, alla formulazione di una nuova teoria: tale teoria è di norma avanzata nella fase iniziale o in una fase successiva del mandato quinquennale, e viene in genere successivamente formalizzata e inserita nello statuto del partito. Così, nel nuovo statuto del Pcc approvato nel novembre 2012, nella sezione ‘programma generale’ si legge che il partito assume come propria guida d’azione, oltre al marxismo-leninismo e al pensiero di Mao Zedong, «la teoria di Deng Xiaoping, l’importante pensiero delle tre rappresentanze e la visione scientifica dello sviluppo», le ultime due legate alla figura rispettivamente di Jiang Zemin e Hu Jintao (i predecessori dell’attuale segretario).

Xi Jinping ha aperto i primi passi della ‘quinta generazione’ rivelando che l’obiettivo futuro è la realizzazione del Chinese dream (il sogno cinese). Esso consiste essenzialmente nel raggiungimento dell’obiettivo di edificare una società socialista moderatamente prospera in tutti i campi (l’appuntamento è al 2021, centenario della fondazione del Pcc) e su questa base creare un moderno paese socialista che sia prospero, forte, democratico, culturalmente avanzato ed armonioso (l’appuntamento è qui al 2049, centenario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese). In una visita, due settimane dopo essere stato eletto segretario generale del Pcc, al Museo di storia nazionale di Pechino, accompagnato dai membri del comitato permanente del politburo, Xi ha evidenziato la sua forte fiducia nel futuro del paese e l’importanza di rafforzare il senso di appartenenza alla nazione, non nascondendo allo stesso tempo la necessità di migliorare, sviluppare appieno la superiorità del sistema socialista con caratteristiche cinesi, osservare una stretta disciplina, e porre fine alla corruzione e ai comportamenti ‘edonisti e stravaganti’ che rischiano, se irrisolti, di portare al collasso il partito.

Nell’ampio dibattito interno e internazionale seguito all’enunciazione del ‘sogno cinese’ sono state sollevate diverse possibili interpretazioni di tale concetto. In diversi casi, sono stati sottolineati quegli elementi essenziali che saranno probabilmente decisivi ai fini della sua realizzazione: un modello di sviluppo basato sull’efficienza, un’equa distribuzione dei benefici della crescita, riforme politiche, riduzione delle interferenze governative nel mercato, stabilità sociale, urbanizzazione ecologica. Altri esperti hanno invece messo in luce il fatto che sarà cruciale la capacità delle autorità di coinvolgere pienamente l’emergente classe media e di riformare a fondo struttura organizzativa e funzioni amministrative. Non pochi osservatori hanno guardato al Chinese dream come all’inizio di un’era di riforme politiche democratiche all’occidentale. Altri hanno richiamato un parallelo tra ‘sogno cinese’ e ‘sogno americano’, sottolineando l’emergere in Cina di una generazione di self-made men and women e l’affermazione – analogamente a quanto accaduto negli States – di un nuovo crescente spirito imprenditoriale. Uno dei casi più eclatanti è rappresentato dal libro The Chinese Dream. The Rise of the World’s Largest Middle Class and What It Means to You di Helen H. Wang, premiata scrittrice ed esperta della middle class cinese (2010, poi tradotto in cinese e pubblicato in Cina nel 2011). L’autrice è originaria della Cina ma da lungo tempo vive negli Stati Uniti, ed è la fondatrice dello Helen Wang Group, un’organizzazione attiva nel campo delle consulenze strategiche per compagnie che fanno affari con la Cina. Nel libro l’autrice intervista un centinaio di esponenti della nuova classe media cinese e si fa portavoce delle loro speranze e dei loro sogni, espressione delle speranze e dei sogni dell’intero popolo cinese. Una delle domande cruciali suscitate dal libro è: poiché il ‘sogno cinese’ rivela un paese che sta scoprendo il consumismo ed è sempre più globalizzato, la crescita dei prossimi anni accentuerà la somiglianza con l’Occidente? Oppure il popolo cinese sarà in grado di dare corpo a un sogno basato sugli antichi valori di rispetto per la famiglia, la cultura, la natura, uniti all’impiego della tecnologia e della creatività?

In realtà, un ampio e approfondito articolo del maggio 2013 (The Chinese Dream Infuses Socialism with Chinese Characteristics with New Energy) pubblicato sull’autorevole rivista teorica Qiushi (‘Cercare la verità’), organo della scuola centrale del Pcc, frena senza mezzi termini le ipotesi di una ‘democratizzazione all’occidentale’. Ricorda con forza che è il Partito comunista cinese la guida del progetto per realizzare il ‘sogno cinese’ e sottolinea come solo il socialismo con caratteristiche cinesi sia in grado di assicurare lo sviluppo della Cina, così come è stato in grado di evitare che il paese «si fermasse, facesse passi indietro o addirittura crollasse sotto il peso dei forti cambiamenti in Unione Sovietica e in Europa orientale e della crisi finanziaria internazionale». L’articolo collega esplicitamente le speranze per un radioso futuro nel 21° secolo ai ‘sogni’ costruiti ma poi alla fin fine non realizzati nella storia della Cina moderna e contemporanea. Tra di essi, «l’imitazione indiscriminata del modello sovietico, il manifestarsi di ‘errori di sinistra’ [leggi Mao Zedong] in seno all’ideologia guida del partito, la tragedia della grande Rivoluzione culturale…». Le prospettive sono dunque promettenti – si indica alla fine dell’articolo – ma non bisogna sottovalutare il fatto che «più andiamo avanti e più ci saranno problemi e maggiori saranno le prove che dovremo fronteggiare».

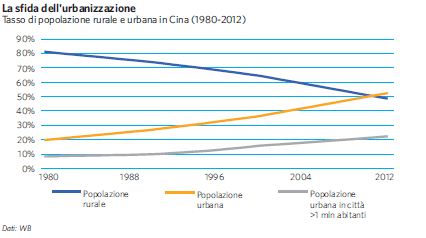

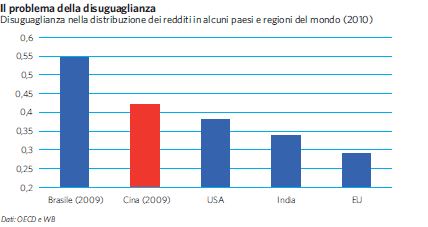

A sua volta, il premier Li Keqiang ha concentrato i propri interventi sull’agenda economica e sociale. Al primo posto rimane ovviamente la continuità della crescita economica (l’obiettivo è il mantenimento di un tasso di crescita al 7,5%), premessa indispensabile per portare avanti e sviluppare nuove e più incisive politiche sociali. Li ha in particolare posto l’accento sulla necessità di riforme, a cominciare da quella del modello di sviluppo economico: aria pulita, acqua potabile e sicurezza alimentare sono i tre obiettivi primari, tanto più urgenti se si tengono in considerazione i periodici gravi segnali manifestatisi su vari fronti nel corso del 2013. Tra questi, i vari scandali alimentari (contro i quali – ha promesso Li – verrà usato il ‘pugno di ferro’, con maggiori controlli sui cibi contraffatti e l’elevamento delle pene) e gli alti livelli di inquinamento registrati. Un altro obiettivo ambizioso è legato al nuovo piano di urbanizzazione da realizzarsi nel prossimo decennio, centrato sullo sviluppo della residenza nelle città di seconda e terza fascia. Il piano è collegato da una parte alla lotta contro le diseguaglianze sociali (malessere diffuso alimentato dalla coesistenza tra forme di grande ricchezza ed estrema povertà) e dall’altra alla ‘modernizzazione’ dell’agricoltura e delle aree rurali. Occorre garantire produzione e disponibilità dei beni alimentari primari, a cominciare dai cereali, ed innalzare il tenore di vita dei contadini.

I temi centrali sollevati dal premier cinese sono parte essenziale, con i necessari aggiornamenti, degli obiettivi che il paese sta cercando di realizzare nel corso del suo dodicesimo piano di sviluppo economico-sociale (2011-15), erede dei tradizionali piani quinquennali avviati a partire dal 1953. Nel dodicesimo piano, approvato nel 2011, si sottolinea (parte prima) come la Cina possa trarre notevoli opportunità dai processi di trasformazione in corso a livello mondiale, anche se la crisi finanziaria globale ha reso più complicato il raggiungimento di vari obiettivi. La parte del documento dedicata specificamente ai temi della cooperazione economica internazionale e al ruolo che la Cina intende svolgere (parte dodici) sottolinea l’esigenza di «porre eguale enfasi su import ed export, sulla capacità di attrarre capitali esteri e di promuovere investimenti all’estero, invece di dipendere come oggi dall’export e dai capitali stranieri».

Parte essenziale di tale strategia di crescita deve essere il cambiamento dell’attuale modello di ‘apertura al mondo esterno’, attraverso varie misure: va ridisegnato il focus sulle aree costiere, accentuando l’importanza dei settori legati alla ricerca e sviluppo e ai servizi. Occorre poi espandere la tendenza all’apertura delle aree interne, puntando sulla migrazione verso l’interno delle imprese manifatturiere internazionali e delle industrie costiere. Infine, bisogna accelerare l’apertura delle zone di frontiera, puntando sul loro ruolo di perno per la cooperazione con i paesi confinanti: le province del nord-est (Heilongjiang, Jilin, Liaoning) e la regione autonoma della Mongolia interna (verso l’Asia nordorientale); la regione autonoma dello Xinjiang Uygur (verso l’ovest); la provincia del Guangxi (verso un più forte rapporto con l’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, fondata nel 1967 e che oggi conta dieci membri: Filippine, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar e Cambogia); la provincia dello Yunnan (quale ponte verso le aree di sud-ovest). Per quanto concerne la partecipazione alla governance economica globale, il documento sottolinea l’importanza di sviluppare la cooperazione con i paesi sviluppati, ma allo stesso tempo anche con tutte le aree del mondo. L’impegno di Pechino è per una riforma del sistema economico internazionale e per la promozione di un ordine economico internazionale più equo. Ciò significa dar vita a un sistema multilaterale di commercio basato sul principio del winwin e sulla lotta contro ogni protezionismo. La Cina si impegna a rafforzare il proprio impegno nell’allargamento dell’esperienza delle Free Trade Zones e mira a esercitare un ruolo sempre più attivo attraverso il meccanismo della cooperazione internazionale e subregionale (in istituzioni come l’Apec), dando un crescente impulso alla cooperazione Sud-Sud.

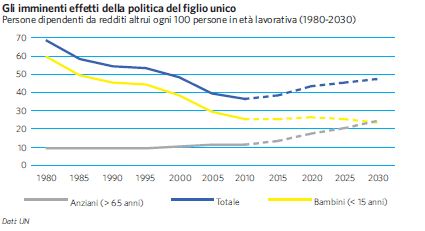

La stampa cinese ha dato particolare risalto nell’ultima parte del 2013 all’avvio delle discussioni e dei preparativi per il tredicesimo piano, che dovrebbe coprire il quinquennio 2016-20. In particolare, le prime prospezioni e valutazioni da parte della commissione nazionale per lo sviluppo nazionale e le riforme, che si sta avvalendo anche di questionari online per raccogliere il maggior numero di opinioni e informazioni possibile, mettono in luce come il prossimo piano è chiamato a verificare se esistono i presupposti per la realizzazione di una società armoniosa e caratterizzata da un moderato benessere entro il 2020. In questo ambito, uno dei target più importanti è il raddoppio del reddito pro capite sia per i residenti urbani che per quelli rurali. A fine 2013, sulla scorta delle decisioni assunte nel corso del citato terzo plenum del comitato centrale del Pcc, l’assemblea nazionale popolare ha posto le basi per la riforma di due istituzioni pluridecennali quali i ‘campi di rieducazione attraverso il lavoro’ (in cinese laojiao) e la ‘politica del figlio unico’.

La prima, che riguarda un’istituzione in vigore dagli anni Cinquanta, pone formalmente fine alla storia di questi ‘campi’ in cui erano rinchiusi detenuti comuni ma anche politici, sebbene resti aperta la questione del loro destino e riutilizzo. La seconda interviene su uno dei temi di maggiore sensibilità sociale ed umana per molti cinesi: quello dei forti vincoli, introdotti alla fine degli anni Settanta, alla possibilità di avere un secondo figlio. Tali vincoli vengono ammorbiditi: in alcuni casi si potrà avere un secondo figlio senza incorrere in sanzioni amministrative. Così come la ‘politica del figlio unico’ era nata sull’onda dei drammatici dati che segnalavano il boom demografico, l’allentamento oggi delle norme è il riflesso del calo delle nascite e della diminuzione dei cittadini in età lavorativa, cui fa riscontro un crescente invecchiamento della popolazione e, di riflesso, l’acuirsi del problema delle risorse per le politiche previdenziali.

, , , , , , , , , , ,

La visione del mondo della ‘quinta generazione’

Di norma, il congresso nazionale del Partito comunista cinese e più in generale le grandi assise nazionali hanno il compito di delineare le strategie di politica interna e di definire gli equilibri di potere, più che di tracciare nuovi orientamenti nella politica estera. Ciononostante, forniscono comunque elementi preziosi circa la visione del mondo dei leader cinesi, in particolare attraverso un’analisi dell’organigramma politico-istituzionale che è emerso dalle assise di novembre 2012 e marzo 2013, dei rapporti politici presentati durante tali assise e anche delle conferenze stampa e interviste rilasciate dai principali responsabili nel corso del 2013.

Come si è accennato, nell’ambito del nuovo organigramma politico nessuno al vertice risulta avere specifiche competenze nel campo della politica estera: il ministro degli esteri, Wang Yi, e il consigliere di stato Yang Jiechi (già ministro degli esteri negli anni precedenti) sono membri del comitato centrale del partito ma non del politburo. Così, di fatto, il segretario generale Xi Jinping assume direttamente – come spesso è accaduto in questi anni – la responsabilità della strategia estera. Ciò comporta la direzione di quei leading small groups (in particolare il gruppo dirigente per gli affari esteri, che opera spesso in correlazione con la commissione militare del comitato centrale e con i gruppi dirigenti sulla sicurezza nazionale e su Taiwan) che, nati alla fine degli anni Cinquanta, sono divenuti sempre più uno strumento essenziale di analisi e di assunzione di decisioni politiche, data la loro ristrettezza numerica e lo status dei partecipanti.

Tuttavia, benchè Xi Jinping ed altri alti dirigenti abbiano una significativa esperienza di viaggi e contatti all’estero, poco o nulla della loro visione sulla politica estera era nota nel momento in cui sono saliti al vertice. Il nuovo ministro degli esteri, Wang Yi (nato nel 1953), è un diplomatico di carriera che ha ricoperto delicati incarichi tra cui quelli di ambasciatore in Giappone e di direttore dell’ufficio per gli affari di Taiwan in seno al governo cinese. Ha anche svolto un ruolo importante negli sforzi per avviare un dialogo tra Corea del Nord e Usa. Egli ha preso il posto di Yang Jiechi, che è stato il titolare degli esteri dal 2007 al 2013 e che ora è diventato consigliere di stato. Yang (nato nel 1950), in particolare, nella sua posizione di ambasciatore negli Stati Uniti durante il primo mandato di George W. Bush (2000-04) ha svolto un ruolo rilevante nel cercare di attenuare i periodici problemi nelle relazioni sino-americane.

Per quanto riguarda il rapporto generale presentato dal segretario uscente del Pcc, Hu Jintao, offre un’analisi della politica estera cinese nel quinquennio 2007-12 segnata da forti caratteri di continuità. In generale, il rapporto riafferma l’esigenza di una evoluzione pacifica delle relazioni internazionali, la necessità di evitare la guerra, l’importanza del multipolarismo e di una globalizzazione condivisa, la ricerca del massimo beneficio da trarre nel rapporto con gli altri paesi. Più nello specifico, la visione che ne emerge guarda in modo prioritario a un mondo in cui forze diverse si integrino e si bilancino al fine di rafforzare la cooperazione globale e ridurre lo spazio per tensioni e conflitti interstatali. Il multipolarismo e la globalizzazione sono concepiti in stretto nesso con il ruolo dei paesi in via di sviluppo (pvs) di cui la Cina fa parte.

Nell’ottica cinese, in questa fase storica l’obiettivo primario dei pvs è lo sviluppo economico. Essi inoltre rappresentano il nucleo di quelle forze positive che rafforzano la tendenza a una sempre più ampia distribuzione del potere in sede internazionale e, di riflesso, limitano l’azione delle forze negative. Tra queste, oltre ai tradizionali concetti di ‘egemonismo’ e di ‘politica di potenza’, viene inserito quello di ‘neointerventismo’: un concetto non ben definito, ma che sembra guardare con preoccupazione a eventi quali l’intervento militare in Libia e soprattutto la crisi in Siria, a proposito

della quale Pechino ha costantemente ribadito la necessità di un dialogo politico, schierandosi contro una serie di risoluzioni delle Nazioni Unite che condannano i crimini del regime di Assad e impongono sanzioni.

Quando la Cina ha fatto propria la norma responsibility to protect adottata al summit delle Un del 2005, la quale impegnava le Nazioni Unite a farsi carico moralmente delle crisi umanitarie, uno dei punti controversi verteva sulle condizioni che consentono l’applicazione di tale norma. A parere di Pechino, se non correttamente applicata, la norma può entrare in aperto conflitto con la nozione di ‘sovranità’ dei singoli stati e ciò sarebbe evidente, per l’appunto, nel caso siriano. In tal senso, Pechino ha sostenuto la proposta brasiliana che si basa sul concetto di responsibility while protecting, e che mira a formulare una serie di principi che integrino la responsibiliy to protect, proponendo criteri ben definiti da considerare prima che le Un diano il mandato per l’impiego della forza militare.

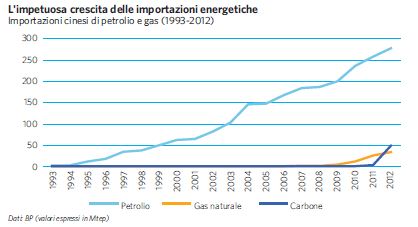

Gli Usa e più in generale le potenze occidentali sono visti come la fonte prima dell’egemonismo, fattore chiave nella volatilità della situazione mondiale, segnata da una fiera competizione internazionale. Un altro fattore che viene introdotto nel rapporto di Hu Jintao è quello degli effetti della crisi finanziaria globale e delle spinte distruttive originate dall’aspra competizione sui temi della sicurezza alimentare e delle risorse energetiche.

In tale contesto, gli obiettivi della Cina sono così identificati: la continuazione e l’approfondimento delle riforme economiche legate alla possibilità di sviluppare sempre più relazioni pacifiche con gli altri paesi (e questo resta oggi l’obiettivo primario); la continuazione di una politica estera indipendente di pace; la visione di un mondo dominato dallo spirito dello ‘sviluppo pacifico’; e anche il riferimento più recente a una win-win strategy (ossia vantaggiosa per tutti) che appare legata all’esigenza di Pechino di contrastare la tesi sulla ‘minaccia cinese’, tesi che punta a mettere in evidenza come la crescita cinese stia avvenendo – e rischi sempre più di avvenire – a spese di altri paesi.

Alla visione della situazione e delle prospettive internazionali e del ruolo che in tale ambito la Cina può svolgere è strettamente legata la riflessione sugli equilibri militari nel mondo e sulla strategia che Pechino è chiamata ad adottare. Nel rapporto del novembre 2012, oltre a riaffermare il tradizionale concetto di ‘difesa attiva’ finalizzata a salvaguardare la sovranità e la sicurezza nazionali, si pone una rinnovata enfasi sull’esigenza di svolgere un ruolo sempre più attivo nella sicurezza regionale e internazionale e di rafforzare i processi di cooperazione e di reciproca conoscenza con le forze armate degli altri paesi.

Una grande importanza è riservata ai problemi della sicurezza marittima e del ciberspazio: in particolare, rispetto al passato, l’enfasi sui temi legati alla sicurezza marittima appare significativa, segno della crescente importanza di questo elemento nel contesto più generale.

, ,

La Cina e l’Asia sudorientale

La lotta contro il radicalismo e il terrorismo internazionale, in particolare islamico, ha riproposto l’Asia sudorientale come uno dei punti di interesse della politica estera americana proprio negli anni in cui andava accentuandosi il dinamismo e il protagonismo cinese nell’area. A parere di alcuni osservatori, l’influenza di Pechino si è sviluppata a spese delle relazioni storiche di Washington con la regione, mentre altri evidenziano come la crescente influenza regionale della Cina rappresenti per molti aspetti il risultato naturale del suo nuovo dinamismo economico.

Negli anni Novanta la Cina è stata percepita come una minaccia da molti paesi dell’area, in particolare per le sue rivendicazioni nel Mar Cinese Meridionale nonché per le ricorrenti tensioni sul ruolo delle comunità cinesi in loco. Si tratta di una percezione che si è attenuata con la crisi finanziaria dell’ultima parte del decennio. L’azione cinese è stata apprezzata in molte capitali della regione e si è sommata con significativi sviluppi nelle relazioni tra Cina e Asean, per esempio con l’adozione di meccanismi di cooperazione bilaterale e regionale sempre più affinati e la creazione, alla metà degli anni Novanta, di un forum consultivo ad alto livello sui temi della sicurezza. Pechino guarda da tempo all’Asia sudorientale come a una parte integrale della sua ‘cerchia di sicurezza’ e all’Asean come a un organismo funzionale alla visione di quell’ordine multipolare così fortemente auspicato. A loro volta, i paesi dell’Asia sudorientale sembrano, per molti aspetti, non ostili allo sviluppo degli interessi legittimi cinesi nella regione. Ma sono tuttavia timorosi del fatto che la Cina voglia affermarsi come una potenza militare nella regione Asia-Pacifico a spese dei suoi vicini più deboli.

È stato altresì osservato come le relazioni economiche tra Pechino e i paesi dell’area siano andate crescendo in modo consistente nel corso degli anni. Per Pechino, tuttavia, le relazioni economiche con i paesi della regione costituiscono uno strumento prezioso di sviluppo delle complementarità economiche, ma rappresentano altresì un terreno di condivisione e di dialogo finalizzato a edificare basi più solide nel campo delle relazioni politiche.

Nel biennio 2012-13, il tema delle rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale (parallelamente a quelle con il Giappone nel Mar Cinese Orientale) è salito alla ribalta, dopo una serie di dichiarazioni e prese di posizione nonché di azioni concrete (spiegamento e intervento di unità della guardia costiera e militari, presentazione di mappe della regione che dimostrano l’appartenenza dei territori a questa o quella parte). Attualmente, le contese principali riguardano le relazioni della Cina con Vietnam, Filippine, Malaysia e Brunei. Ma in questi ultimi due casi si tratta di dispute modeste.

Con il Vietnam, i problemi appaiono significativi ma accompagnati da una volontà di fondo di trovare una soluzione accettabile, anche alla luce delle recenti aperture statunitensi verso Hanoi e dei forti interessi economici giapponesi. La situazione più grave appare invece quella tra Pechino e Manila, caratterizzata da pesanti accuse da ambo le parti, seguite dal deciso appoggio di Washington alle posizioni di Manila e dalla crescente presenza del Giappone nell’area in funzione critica nei confronti della Cina.

Considerando gli storici legami cinesi con la regione e il forte interesse di Pechino per lo sviluppo delle relazioni con i paesi dell’area, non è sorprendente che sia Xi Jinping, sia Li Keqiang e Wang Yi abbiano compiuto importanti tour in molti paesi dell’area nel corso del 2013 e in particolare nella seconda parte dell’anno. Segnatamente, il premier cinese ha ottenuto importanti risultati con la controparte vietnamita, durante il viaggio compiuto in ottobre, con la decisione di formare un gruppo di lavoro congiunto per affrontare la disputa sulle acque del Mar Cinese Meridionale. A sua

volta, Xi Jinping ha fatto a più riprese appello ai leader dell’area affinchè si concentrassero sulla cooperazione economica più che sulle dispute territoriali, offrendo tra l’altro l’aiuto finanziario cinese. Per questo ha proposto la creazione di una Asian Infrastructure Investment Bank, il cui scopo sarebbe fare fronte alle persistenti difficoltà di numerosi paesi della regione sotto gli effetti della crisi finanziaria e dell’approccio ‘duro’ del Fondo monetario internazionale.

,

Lettera al potere. Un appello degli studenti cinesi a Hu Jintao e Xi Jinping

Nel maggio del 2012 è stata pubblicata in una rivista in lingua cinese una articolata lettera di un gruppo di giovani cinesi che si trovano negli Stati Uniti per ragioni di studio, indirizzata al segretario uscente del PCC, Hu Jintao, e a quello che sarebbe diventato il suo successore, Xi Jinping. Pubblicato in lingua inglese sul numero di luglio del periodico China Rights Forum, l’appello sollevava alcune questioni cruciali quanto delicate, in particolare di politica interna. Gli studenti sottolineavano che fosse «completamente inimmaginabile per noi che la Cina possa modernizzarsi e democratizzarsi senza il PCC», ma si lamentavano di non avere avuto alcuna informazione in patria, prima di giungere negli USA, circa i fatti di Tian’anmen della primavera 1989. «Una volta arrivati negli Stati Uniti abbiamo avuto libero accesso a ogni tipo di informazione […]. La cosa più scioccante per noi è aver appreso quanto era successo durante l’incidente del 4 giugno 1989 [ossia l’intervento dell’esercito contro i manifestanti]. Onestamente, la prima volta che abbiamo visto le foto online abbiamo pensato fosse un’esercitazione militare; e quando abbiamo visto le foto di studenti e abitanti di Pechino uccisi abbiamo creduto che fosse un montaggio. Ma poi ci siamo resi conto: […] non potevamo credere che un massacro di cittadini e studenti da parte dell’esercito potesse verificarsi a Pechino, la capitale della Cina moderna! Né i nostri insegnanti durante gli anni di studio, né i media ci hanno mai parlato di questo incidente». La lettera proseguiva chiedendo chiarimenti su altri aspetti coperti da un’informazione scarsa e poco trasparente e sollevava poi la questione della persistenza in Cina di un sistema monopartitico: «Il PCC è stato scelto a suo tempo dalla storia in quanto partito di governo della Cina così come i mancesi furono scelti dalla storia come detentori del potere per più di 300 anni [il riferimento qui è all’ultima dinastia imperiale, che governò dal 1644 al 1911]. Ma la storia non offre necessariamente una sola possibilità: il popolo ha anche il potere di sostituire il partito che governa in suo nome in qualsiasi momento […]. La riforma politica e l’avvio da parte del PCC di una fase di democrazia costituzionale [simile a quella sperimentata a Taiwan] non solo consentirebbe la trasformazione del partito, ma potrebbe anche permettere al PCC di continuare a governare attraverso un processo elettorale». Gli studenti firmatari concludevano rivolgendo un appello all’attuale leader del PCC e al suo successore affinchè «abbandonino il governo dittatoriale monopartitico ed egoistico, applichino il suffragio universale, un sistema di checks and balances tra partiti e un sistema giudiziario indipendente, al fine di creare un futuro migliore per i giovani cinesi […]. Questa è l’unica via affinchè il partito rinasca e continui a servire il popolo cinese ». (La lettera è disponibile online su http://iso.hrichina.org/en/cfr/article/6130).

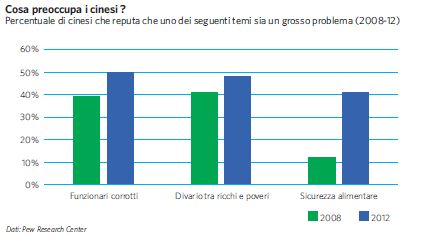

Chinese dream? Uno sguardo a ciò che maggiormente preoccupa i cinesi

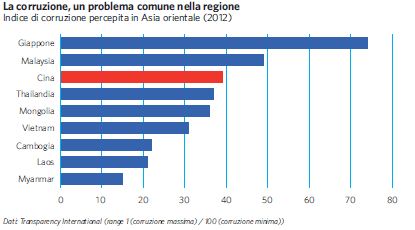

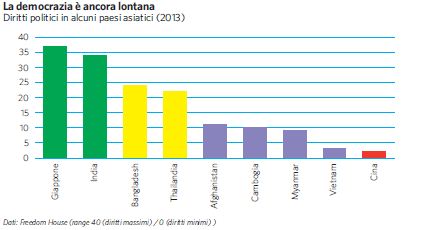

Nella sua inchiesta della primavera 2013 dedicata ai problemi che maggiormente preoccupano i cittadini cinesi, il Pew Research Center – un’organizzazione (tecnicamente fact tank) che compie ricerche e studi ma non sostiene tesi di policy come accade spesso per i think tank – poneva in cima alla lista dei temi economici e sociali la crescita dei prezzi. Il 59% degli intervistati ritiene che il governo dovrebbe porre in cima all’agenda il tema dell’inflazione. Seguivano le diseguaglianze sociali, anche se pare esserci stata una qualche riduzione negli ultimi anni, e la disoccupazione. La corruzione era indicata da oltre il 50% come un grosso problema, con particolare riferimento ai comportamenti degli alti gradi delle imprese di stato, mentre cresceva la sensibilità verso i problemi ambientali: il 47% riteneva grave la situazione dell’inquinamento atmosferico e il 43% molto seria quella dell’inquinamento idrico. Saliva altresì la percezione tra i cinesi del diffondersi delle tensioni sociali.

«Caro presidente della Cina»: informazione e censura tra Pechino e Washington

«Da parte di un amico del suo paese»: così iniziava la sua lettera, indirizzata al segretario generale del PCC e presidente della repubblica Xi Jinping, Thomas L. Friedman, noto editorialista del New York Times. Pubblicata il 14 dicembre 2013, la lettera si faceva portavoce della richiesta di rimuovere il blocco ai siti in lingua cinese di Bloomberg, The Times, Wall Street Journal, New York Times e di altri mezzi di informazione straniera in Cina, nonché di rinnovare i visti in scadenza di numerosi giornalisti di diverse testate. Le misure adottate dalle autorità cinesi – sottolineava Friedman – sono la risposta alle inchieste portate avanti da vari mezzi di informazione stranieri sulle enormi ricchezze accumulate dai familiari dei maggiori leader cinesi, incluso lo stesso Xi. Gli esperti della Cina – indicava Friedman – hanno detto che «una simile azione senza precedenti nasce dal fatto che ritenete che noi abbiamo oltrepassato una linea rossa». Ma – enfatizzava ancora il giornalista statunitense – «chi ha in realtà oltrepassato una linea rossa? The Times e Bloomberg hanno reso un buon servizio nel portare alla luce tali situazioni. È stato un attacco cardiaco di avvertimento. L’avidità e la corruzione sono state le cause prime della fine dei regimi cinesi nella storia». Pochi giorni dopo, il 17 dicembre, un succinto quanto aspro articolo del Global Times, edizione inglese del tabloid Huanqiu shibao che si occupa principalmente di questioni internazionali e che è collegato all’ufficiale Quotidiano del popolo, ribatteva alle tesi di Friedman mettendo in luce come «Le autorità cinesi mancherebbero al loro dovere se consentissero ai media cinesi di operare in Cina senza alcun controllo». In realtà – continuava il tabloid cinese – «l’influenza di molti mezzi di informazione occidentali in Cina sta declinando » a causa della concorrenza di Internet, per cui essi «cercano di fare breccia utilizzando temi che stanno a cuore dei cinesi». Inoltre, si notava come, al di là delle ragioni di carattere commerciale, simili reportage «sono fortemente conformi alla strategia dell’Occidente di interferire nella definizione dell’agenda politica della Cina e del suo futuro orientamento». «La Cina – concludeva Global Times – deve perseguire i propri orientamenti. I media occidentali godranno per lungo tempo di un vantaggio nella formazione del discorso pubblico e vorrebbero diventare una forza che sia in grado di influenzare la Cina. Ma saranno contrastati dalla nostra saggezza e determinazione».

La cooperazione tra Cina e Unione Europea: condivisioni e contrasti

«Ma la Cina ha veramente bisogno dell’Europa?». Con questa domanda Razeen Sally, direttore dell’ECIPE (European Center for International Political Economy) commentava nel 2011, in occasione del meeting del China Advisory Council, l’avvio del dodicesimo piano quinquennale cinese e le sue potenzialità di intreccio con l’agenda dell’Unione Europea. A parere di Sally, Pechino possiede un potere assai maggiore di negoziazione e beneficia anche della mancanza di una effettiva politica unificata europea nel settore del commercio internazionale: una politica che è largamente compromessa «dai conflitti esistenti nelle priorità verso la Cina tra certi stati membri dell’Unione». Secondo Zhou Hong, direttrice dell’Institute of European Studies dell’Accademia cinese di scienze sociali, appare incomprensibile che da parte europea si accentui un atteggiamento crescente di impazienza verso la Cina ed è inaccettabile che certe compagnie e aziende europee siano diventate così arroganti da rifiutare di comprendere più a fondo le pratiche cinesi di condurre gli affari e di conformarsi alle leggi e norme locali. A fine 2013 (novembre), lo EU-China Summit tenutosi nella capitale cinese ha rappresentato per vari aspetti – a parere di diversi commentatori – una svolta nelle relazioni bilaterali. Il summit (il primo tra il vertice dell’Unione e i nuovi leader cinesi) ha affrontato numerosi temi, segno della crescente interazione ma anche della complessità delle relazioni tra le due parti. Il successo più rilevante del meeting sembra essere stato l’adozione della EU-China 2020 Strategic Agenda, che mette in evidenza gli obiettivi di medio e lungo periodo

dei partner, intrecciandosi con l’obiettivo fissato dal congresso del PCC per il completamento sostanziale del processo di riforma. Innovazione e sostenibilità appaiono gli obiettivi sui quali l’agenda europea e quella cinese potranno più a fondo intrecciarsi, mentre il tema della nuova politica cinese di urbanizzazione appare – nelle parole pronunciate al summit dal presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy – uno dei terreni in cui l’Europa può offrire molto alla Cina, anche sulla base della EU-China Urbanisation Partnership lanciata nel corso del summit del 2012.

Cina, minaccia oppure opportunità?

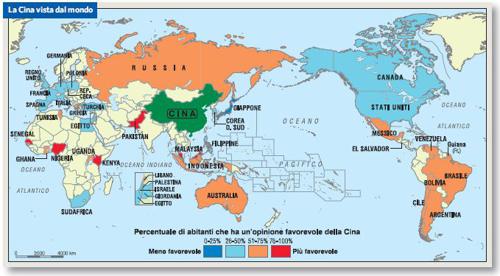

Nel contesto del Global Attitudes Project, il Pew Research Center ha confezionato nel 2013 un’interessante significativa indagine – basata sulle opinioni di 38 paesi, scelti nei cinque continenti - sull’immagine globale della Cina, posta a confronto con quella degli Stati Uniti. In generale, appare che gli USA godono ancora di una immagine globale più forte della Cina (63% contro 50%), anche se molti paesi sono egualmente preoccupati per il potere militare di entrambi. In particolare, sono gli stati confinanti o comunque vicini alla Cina (Giappone, Corea del Sud, Filippine) a risultare i più sensibili alla crescente potenza di Pechino. Uno dei punti deboli dell’immagine cinese, soprattutto se posta a confronto con quella statunitense, riguarda il rispetto delle libertà individuali (il 70% risponde che gli Stati Uniti rispettano i diritti del proprio popolo, contro il 36% nel caso della Cina). I paesi che hanno un approccio più positivo nei confronti di Pechino sono concentrati in Asia e in parte in Africa, e in molti casi sono quelli araboislamici: Pakistan (il più alto in percentuale, 81% di visione positiva della Cina), Malaysia, Indonesia, e poi Territori Palestinesi, Giordania, Turchia, Libano, Egitto, Tunisia, con alcune punte in America Latina (soprattutto Argentina e Venezuela), Africa (Nigeria, Senegal e Kenya, mentre stati come il Sudafrica, il Ghana e l’Uganda guardano più favorevolmente a Washington), e anche in Europa (Russia e Grecia). In generale, i paesi europei coinvolti nell’indagine presentano i consensi globalmente più alti verso Washington, se si fa eccezione per alcuni stati asiatici quali Giappone, Filippine e Corea del Sud. L’Italia appare leader nella diffidenza verso Pechino (rispetto a Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna), con solo il 28% di giudizi favorevoli. Infine, risulta che in questi ultimi anni in moltissimi paesi – trasversalmente rispetto ai continenti - è cresciuta la convinzione che la Cina abbia le potenzialità per sostituire gli USA come potenza egemone: negli stessi States la percentuale è salita dal 36% (2008) al 47% (2013). Unica eccezione significativa è il Giappone (dal 31% al 24%).

Pechino e Manila: un aspro confronto

Le Filippine (assieme al Vietnam) rappresentano l’interlocutore più agguerrito e determinato nella disputa che sta coinvolgendo le rivendicazioni di Pechino nell’area del Mare della Cina meridionale (o, secondo la definizione di Manila, il Mare delle Filippine occidentali). La disputa riguarda in particolare le ricche risorse marine (gas e petrolio, nonché ittiche) presenti in quelle acque. La situazione si è aggravata nel corso degli ultimi mesi del 2013 e all’inizio del 2014, dopo che Pechino ha riaffermato la propria sovranità sull’area, dove ampi territori sono rivendicati – oltre che da Pechino e Manila – da Vietnam, Malaysia, Brunei e Taiwan. Le Filippine hanno per questo deciso di ricorrere all’arbitrato delle Nazioni Unite. Tale decisione ha profondamente irritato Pechino, contraria all’internazionalizzazione della disputa, che ha rifiutato di prendere parte al processo di arbitrato e ha intensificato, come risposta, la sua presenza navale e le costruzioni nell’area. L’azione filippina è motivata dall’evidente percezione e timore di una crescente espansione cinese verso ovest. Ciò spinge Manila a richiedere il sostegno di Washington, in particolare attraverso l’acquisizione di unità navali che possano contrastare la presenza e l’attivismo cinese nella regione.

Per saperne di più

R. ASH, R. PORTER, T. SUMMERS (2012) China, The EU and China’s Twelfth Five-Year Programme, Europe China Research and Advice Network (ECRAN).

R. CAVALIERI, P. FRANZINA (2013) Il nuovo diritto internazionale privato della Repubblica Popolare Cinese, Giuffrè, Milano.

CHINA LEADERSHIPMONITOR (2013) Settling in for the Long Haul: Stability with Chinese Characteristics, 42, Hoover Institution Stanford University, Stanford.

L. DE GIORGI (2009) Metropoli globali-Shanghai, Giunti, Firenze.

M. DILLON (2012) China’s Rulers: The Fifth Generation Takes Power (2012-2013), Europe China Research and Advice Network (ECRAN).

G. DYER (2014) The Contest of the Century. The New Era of Competition with China and How America Can Win, Knopf, New York.

B. GILL, A. SMALL (2012) Untapped Trilateralism. Common Economic and Security Interests of the EU, the US and China, Europe China Research and Advice Network (ECRAN).

C. GOBEL, L. ONG (2012) Social Unrest in China, Europe China Research and Advice Network (ECRAN). R. GRIFFITHS, P. LUCIANI (eds.) (2012) Il XXI secolo appartiene alla Cina?, Mondadori, Milano.

G. IANNINI, G. SALVINI (2013) La Cina oggi. Una potenza al bivio tra cooperazione e antagonismo, Rubbettino, Soveria Mannelli.

H. K. LEONG, S. C. Y. KU (2005) China and Southeast Asia. Global Changes and Regional Challenges, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.

M. MIRANDA (ed.) (2013) La Cina dopo il 2012, L’asino d’oro, Roma.

A. J. NATHAN, A. SCOOBELL (2012) How China Sees America. The Sum of Beijing’s Fears, ‹‹Foreign Affairs››, 91, 15.

T. SAICH (2011) Governance and Politics of China, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

I. STOREY (2013) Southeast Asia and the Rise of China. The Search for Security, Routledge, London & New York.

V. ZANIER (2010) Dal grande esperimento alla società armoniosa. Trent’anni di riforme economiche per costruire una nuova Cina, Franco Angeli, Milano.

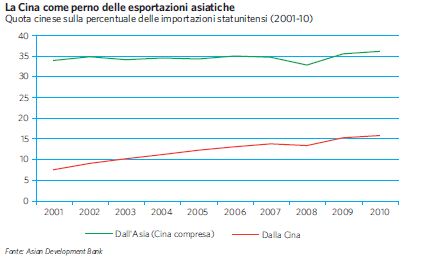

Approfondimento

Chi ricerca esclusivamente all’interno della Repubblica Popolare Cinese le ragioni della sua straordinaria affermazione economica e commerciale degli ultimi decenni trascura un importante elemento: le sinergie tra la Cina e i paesi che la circondano. Dal 2001 – anno dell’accessione cinese all’Organizzazione mondiale per il commercio – al 2010, a fronte di una percentuale di importazioni statunitensi da tutta l’Asia sostanzialmente stabile (cresciuta dal 34 al 36%), la percentuale di quelle provenienti dalla Cina è raddoppiata, dall’8 al 16%. Ciò significa che una quota crescente di beni, che in precedenza venivano esportati direttamente verso gli Stati Uniti, fa adesso una sosta in Cina, dove vengono compiute alcune fasi di assemblaggio in una catena del valore aggiunto che coinvolge molti paesi vicini, in particolare i paesi sviluppati dell’Asia orientale (Giappone e Corea del Sud) e le nazioni del Sud-Est asiatico appartenenti all’ASEAN. Significa anche che le statistiche del commercio estero, basate sul valore finale dei prodotti esportati e non sul valore aggiunto dal paese esportatore, amplificano i reali disavanzi, poiché circa il 30% delle esportazioni mondiali è costituito da riesportazione di prodotti intermedi. Un esempio significativo è rappresentato dall’iPhone, la cui esportazione dalla Cina agli Stati Uniti ha contribuito per circa 2 miliardi di dollari al disavanzo commerciale americano nel 2009. In realtà, di tale importo solo il 4% era rappresentato dal valore aggiunto in Cina a componenti provenienti dal Giappone (34%), Corea del Sud (13%), Germania (16%), Stati Uniti (6%) e altri paesi (27%). Il costo del prodotto finito era pari al solo 36% del prezzo di vendita.

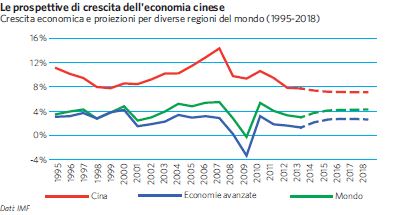

I dati confermano una graduale ma continua integrazione regionale. Tra il 1990 e il 2012 il commercio intraregionale in Asia è cresciuto dal 45% al 55% del totale, registrando le punte più alte proprio nei flussi la cui origine o la cui destinazione è in Asia orientale (53%) e nel Sud-Est asiatico (67%). La crescente integrazione non si limita ai flussi commerciali: il 46% degli investimenti diretti esteri, il 26% degli investimenti azionari, il 12% di quelli obbligazionari, e ben l’80% dei movimenti turistici in Asia sono ormai interni alla regione, con punte particolarmente elevate nel Sud-Est asiatico. Questa crescente integrazione spiega come, nel 2008-09, la buona tenuta dell’economia cinese abbia protetto quelle dei paesi della regione, che non hanno risentito in maniera notevole della crisi che infuriava negli Stati Uniti e in Europa, mentre la recente revisione verso il basso delle previsioni di crescita per i paesi ASEAN (dal 5,6% nel 2012 al 4,9 nel 2013, prima di risalire al 5,3% nel 2014) è legata anch’essa al rallentamento dell’economia cinese (la cui crescita nel 2014 è prevista a un tasso del 7,4%, inferiore al 9-10% annuo a cui la Cina ci aveva abituato).

La Cina ha a sua volta coltivato questo ruolo regionale partecipando a numerosi meccanismi di integrazione e coordinamento. Nell’ottobre 2013 ha preso parte con il primo ministro Li Keqiang al vertice ASEAN e con il presidente Xi Jinping a quello della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC). In particolare ha colto l’occasione dell’assenza del presidente statunitense Obama, impegnato sul fronte domestico dalle trattative per l’innalzamento del tetto sul debito pubblico, per elevare il profilo cinese nella regione, avanzando proposte quali la creazione di una banca asiatica per l’infrastruttura, con significativa partecipazione di capitale cinese, e il rafforzamento attraverso un ‘decennio di diamante’ delle relazioni economiche con i paesi ASEAN. La Cina partecipa anche

ai negoziati sulla Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), lanciata al summit ASEAN del 2012 e comprendente anche Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud e India, oltre ai paesi ASEAN. In più è attiva nei meccanismi di cooperazione regionale della subregione del Gran Mekong (GMS) e della Cooperazione economica regionale per l’Asia centrale (CAREC), appoggiati dalla Banca asiatica di sviluppo. Questi ultimi sono particolarmente consoni all’approccio cinese, essendo pragmaticamente basati su concreti progetti infrastrutturali transnazionali e sulla armonizzazione delle procedure. In questa strategia regionale, la proiezione verso i paesi dell’Asia centrale risponde all’obiettivo di approvvigionare materie prime energetiche e minerarie, perseguito anche in ambito agricolo nelle relazioni con Africa e America Latina, e complementare all’integrazione nelle catene produttive manifatturiere dell’Est e Sud-Est asiatico che deriva dalla collaborazione con ASEAN e APEC.

La crescente integrazione regionale ha anche portato stabilità sul fronte finanziario. Cina, Giappone e Corea del Sud hanno apportato il significativo peso delle loro riserve valutarie all’Iniziativa di Chiang Mai, che prevede swap multilaterali per un totale di 240 miliardi di dollari, a cui i paesi membri possono attingere in caso di crisi valutaria. Mentre tra il 2005 e il 2012, per riequilibrare il rapporto capitale-prestiti, le banche europee hanno ridotto la loro esposizione verso l’Asia dal 27 al 22% e verso i paesi ASEAN dal 27 al 24%, le banche giapponesi nello stesso periodo l’hanno aumentata dall’11 al 15% e dal 15 al 21% rispettivamente. Resta da vedere se le fonti regionali saranno sufficienti a controbilanciare, nel 2014, le possibili uscite di capitali a breve termine che derivano dai previsti aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti, il cui annuncio nel 2013 ha già causato qualche difficoltà a paesi con maggiori squilibri delle partite correnti, come l’Indonesia e la Thailandia.

di Alessandro Pio

Approfondimento

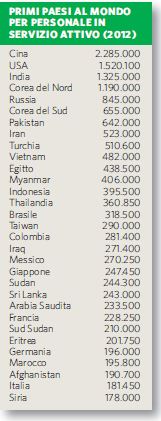

La crescente dimensione marittima del potenziamento militare cinese e l’estensione al teatro operativo del Pacifico della dottrina statunitense nota come ‘leading from behind’ costituiscono le cause più rilevanti della corsa al riarmo che coinvolge una dozzina di paesi dell’Asia orientale. Con l’ingresso in servizio della portaerei Liaoning la flotta d’altura cinese ha raggiunto la ragguardevole entità di 75 navi di superficie e 63 sottomarini, un rafforzamento naturale per un paese che importa via mare gran parte delle materie prime necessarie a sostenere il suo sviluppo economico. La Liaoning «alzerà il livello operativo di tutta la marina cinese e contribuirà a proteggere con efficacia la sovranità, la sicurezza e lo sviluppo del paese», annunciò nel 2012 il ministero della difesa, confermando la costruzione di altre tre portaerei e il progetto di averne in servizio sei nel 2020. Le nuove capacità oceaniche di una forza navale che aveva sempre avuto un carattere costiero e difensivo hanno consentito a Pechino di porsi come antagonista della supremazia statunitense nel Pacifico, anche grazie al dispiegamento di nuove armi come il missile balistico DF-21D, presentato come il ‘killer delle portaerei’. Tuttavia, l’ostentata ‘grandeur navale’ ha rappresentato un autogol che ha stroncato le velleità della Cina di porsi come polo d’attrazione e potenza di riferimento per la stabilità regionale. Al contrario, tutti i paesi rivieraschi hanno stretto nuove o più intense relazioni difensive con gli Stati Uniti, interpretando il rafforzamento navale cinese come una diretta minaccia ai loro interessi, soprattutto in relazione alle contese per gli arcipelaghi del Mar Cinese Meridionale e Orientale.

Nel 2009 l’ammiraglio Robert Willard, comandante della Settima flotta US, dichiarò al Congresso che la comparsa della Liaoning avrebbe comportato ‘un significativo cambiamento di percezione’ della forza della Cina. Quattro anni più tardi nella regione è in atto una corsa al riarmo navale che ben rappresenta i timori determinati dai nuovi mezzi e dalla spregiudicata pressione militare esercitata da Pechino, culminata alla fine del 2013 con il braccio di ferro con Tokyo e Seoul in seguito all’inclusione delle Isole Senkaku nella cosiddetta ‘area di identificazione aerea di difesa’, ossia nello spazio aereo cinese.

Una sfida ancor più tesa è in atto nel Mar Cinese Meridionale, dove per le Isole Paracel cinesi e vietnamiti sono andati più volte vicini alla guerra. Allo stesso modo Manila soffre la presenza navale di Pechino intorno all’atollo di Scarborough. Mentre le Isole Spratly sono rivendicate da tutti gli stati che si affacciano su quelle acque. La corsa al controllo di questi estesi arcipelaghi è legata al consistente valore economico delle risorse energetiche rilevate sotto il fondale marino e alla protezione delle rotte utilizzate dalle petroliere provenienti dagli stretti malesi.

La posta in gioco nella ‘battaglia degli arcipelaghi’ ha anche una valenza militare poiché queste isole costituiscono la barriera naturale che chiude alla flotta cinese l’accesso all’Oceano Pacifico. Tokyo sta trasferendo parte delle sue forze aeree e terrestri sul cosiddetto ‘filo di perle’, le Isole Ryukyu che si allungano fino a Taiwan, creando un dispositivo incentrato sulle basi di Okinawa e che, in caso di escalation, potrebbe saldarsi a sud con le forze di Taiwan e a nord con quelle di Seoul.

Un asse sostenuto, con qualche ambiguità, da Washington. Sul piano militare il supporto statunitense agli alleati è evidenziato dalla rete di basi che copre Corea, Giappone, Guam, Australia e Singapore e dallo schieramento nel Pacifico del 60% delle forze della US Navy. In termini politici, però, il rifiuto della Casa Bianca di alzare i toni con la Cina e di assumere una posizione circa la sovranità sugli arcipelaghi contesi suscita perplessità e diffidenza tra i partner. Come in Europa e nel Golfo Persico, anche in Asia l’amministrazione Obama sprona gli alleati ad assumersi maggiori responsabilità in campo militare. Impiegando in modo limitato il proprio deterrente, Washington induce gli alleati asiatici a gonfiare le spese militari per acquisire armi hi-tech in buona parte ‘made in USA’ con contratti che aiutano i colossi dell’industria della difesa a compensare i tagli al bilancio del Pentagono. Il Giappone ha annunciato un aumento del budget del 5% tra il 2014 e il 2019, con lo stanziamento di 175 miliardi di euro per acquisire nuovi mezzi militari per poter disporre di una flotta d’altura composta da 54 navi di superficie e 22 sottomarini. Tokyo e Seoul si dotano di navi, droni, cacciabombardieri F-35 e sistemi di difesa contro i missili balistici (con un occhio anche alla minaccia nordcoreana) e stanno costruendo piccole portaerei da 25-30.000 tonnellate (la metà della cinese Liaoning), simili per dimensioni e caratteristiche all’italiana Cavour. Il Vietnam ha acquistato in Olanda e Russia otto corvette e sei moderni sottomarini, i cui equipaggi vengono addestrati dalla Marina indiana. Singapore, che dispone di sei sottomarini svedesi, ne ha ordinati due nuovi in Germania e ha prenotato sei fregate in Francia. Intanto nella base di Changi, in grado di accogliere una portaerei, verrà basata una squadra dell’US Navy. La Malaysia si è rivolta a Parigi per acquistare due sottomarini e sei corvette ‘stealth’, mentre le Filippine stanno costruendo una nuova base sull’isola di Palawan e hanno acquistato due cutter di seconda mano appartenuti alla USCoast Guard e sei moderne corvette in Corea del Sud.

Nel complesso, la corsa al riarmo, sopratutto di carattere navale, in atto in Asia orientale sembra destinata a protarsi a lungo e potrebbe accentuarsi o subire brusche accelerazioni se le tensioni dovessero sfociare in scontri a fuoco.

di Gianandrea Gaiani

Approfondimento

Il ritorno al potere del primo ministro giapponese Shinzo Abe non è passato inosservato. Dopo un primo mandato (nel 2006-07) fallimentare a causa di scandali finanziari, di un’agenda politica incoerente e di una vera e propria ossessione per la revisione dell’articolo 9 della Costituzione (che impone al Giappone la rinuncia alla guerra), e tre anni all’opposizione, Abe e il suo Liberal Democratic Party (LDP) hanno dominato le elezioni del dicembre 2012. Se nel 2009 il partito aveva subito una bruciante sconfitta, perdendo il 60% dei seggi alla Camera, queste elezioni hanno decretato uno straordinario successo: con 294 seggi conquistati, cui si aggiungono i 31 seggi dell’alleato New Ko¯mei Party, l’alleanza di governo è arrivata a superare i due terzi dei seggi della Camera. Il mandato di Abe come primo ministro si è poi ulteriormente rafforzato nel luglio 2013, quando la coalizione di governo ha ampliato la maggioranza anche al Senato, giungendo a controllare 135 seggi su 242.

Abe, che si è da sempre contraddistinto per le sue posizioni nazionaliste e revisioniste, non ha resistito alla tentazione di porre la revisione della Costituzione in cima alle priorità della propria campagna elettorale del 2012. Tuttavia, ha anche promesso che, giunto al potere, avrebbe adottato la cosiddetta ‘strategia delle tre frecce’: politiche monetarie espansive (quantitative easing), stimoli fiscali e riforme economiche strutturali. Dopo due decenni di stagnazione e deflazione, questa triplice strategia economico-finanziaria puntava a riportare il Giappone a tassi di crescita consistenti e sostenibili e a un salutare tasso di inflazione. Tale approccio, denominato ‘Abenomics’, ha portato nel corso del 2013 a una ritrovata vitalità dell’indice Nikkei e a tassi di crescita economica che il paese non sperimentava dalla metà degli anni Ottanta.

Tuttavia, mentre il massiccio ricorso al quantitative easing da parte della Banca centrale e il pacchetto di stimolo fiscale del governo hanno avuto effetti positivi sulla crescita economica nel breve periodo, l’adozione di riforme economiche strutturali (la terza freccia) deve ancora realizzarsi.

Dopo un anno in carica, Abe e il suo governo non sono ancora stati in grado di adottare politiche in grado di deregolamentare un settore dei servizi improduttivo, privatizzare il settore della sanità, liberalizzare il settore agricolo, deregolamentare ulteriormente il settore finanziario e creare le condizioni e gli incentivi per attrarre maggiori investimenti esteri e ridurre la disoccupazione femminile. Vi è ampio consenso tra gli analisti riguardo al fatto che la mancata adozione di riforme così necessarie potrebbe impedire il ritorno dell’economia giapponese a tassi di crescita sostenibili, e nel 2014 potrebbe anche mettere fine alla fiducia dei mercati globali nella capacità di Tokyo di compiere a breve una svolta in direzione della crescita economica di lungo periodo.

Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza, Abe intende restaurare quella che lui e i suoi amici di partito nazionalisti e revisionisti chiamano la ‘dignità’ giapponese. Questo implica innanzitutto rivedere l’articolo 9 della Costituzione, imposto nel 1947 dalle forze occupanti statunitensi. Ciò consentirebbe di accrescere le spese per la difesa e preparare le forze armate giapponesi e la guardia costiera in vista di un possibile scontro militare con la Cina, sempre più assertiva e aggressiva nei confronti dell’integrità territoriale giapponese e della sua sovranità nel Mar Cinese Orientale.

Sebbene la retorica politica di Abe sembri suggerire il contrario, è molto improbabile che la revisione costituzionale possa essere rapidamente adottata (se mai lo sarà), in quanto richiede una maggioranza di due terzi in entrambe le camere del Parlamento, seguita dall’approvazione, tramite referendum, del 50% dell’elettorato giapponese.

Nel 2013 le relazioni con la Cina e la Corea del Sud hanno raggiunto i loro minimi storici, e il revisionismo di Abe e i suoi improvvidi annunci riguardo alla necessità di reinterpretare fatti storici consolidati relativi al carattere aggressivo e imperialista del Giappone nella Seconda guerra mondiale continueranno a frapporsi a un miglioramento delle relazioni con i suoi maggiori partner commerciali. Con Seoul, le tensioni diplomatiche del 2013 derivano dalla contesa attorno a un episodio della Seconda guerra mondiale, quando migliaia di donne sudcoreane (in Giappone chiamate ‘comfort women’) sarebbero state forzate a prostituirsi per l’armata imperiale giapponese, mentre Abe sostiene fossero ‘volontarie’.

Le relazioni con Pechino continuano invece a essere dominate da una disputa territoriale relativa a un gruppo di piccole isole del Mar Cinese Orientale, chiamate Senkaku in Giappone e Diaoyu in Cina. Da quando, nel settembre del 2012, Tokyo ha acquistato dal proprietario privato tre di queste isole contese – annesse al Giappone nel 1895, amministrate dagli USA dopo il 1945, e tornate in mano giapponese dal 1972 – la Cina sta cercando di affermare quello che chiama un ‘dual control’, violando il controllo giapponese delle acque territoriali attorno agli isolotti. Mentre il primo ministro Abe ha reagito a queste azioni incrementando la potenza di fuoco della guardia costiera giapponese, le prospettive di dialogo bilaterale tra i due paesi sono ai minimi storici, non ultimo perché, con il governo Abe, Tokyo certamente non farà quello che Pechino chiede: riconoscere innanzitutto l’esistenza di una disputa territoriale con la Cina nel Mar Cinese Orientale.

Senza dubbio, la violazione delle acque territoriali giapponesi sta aiutando Abe a giustificare un incremento del budget della difesa e la necessità di rivedere l’articolo 9 della Costituzione, facendo sì che la sua retorica nazionalista e revisionista venga avvertita in patria meno aggressiva di quanto non lo sia esternamente.

di Axel Berkofsky